Picardie (région culturelle) — Wikipédia

| Picardie | |

Blason de la Picardie. |  Drapeau de la Picardie. |

Carte de la Picardie et des pays dits « picard ». | |

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Statut | Entité géographique et culturelle |

| Territoires actuels | Hauts-de-France Île-de-France Province de Hainaut |

| Capitale | |

| Villes principales | |

| ISO 3166-2 | FR-HDFFR-IDF |

| Démographie | |

| Gentilé | Picard, Picarde |

| Régions et espaces connexes | Île de France Normandie Flandres Wallonie Champagne |

| Divers | |

| Devises | « Fidelissima » |

| Langues | français, picard |

| modifier | |

La Picardie est une région culturelle du nord de la France et occupant le sud-ouest de la Belgique. Formée à partir de nombreux pays traditionnels, l'Artois, le Ternois et le Cambrésis sont dans la très grande majorité des cas considérés comme pays de Picardie aux côtés de l'Amiénois ou du Beauvaisis. Il faut donc différencier la province de Picardie, entité historique avec la région culturelle de Picardie.

Contrairement à d'autres régions comme la Normandie, qui ont connu très tôt une certaine unité, la Picardie a longtemps été divisée en comtés et en fiefs mouvants, ce qui explique la distinction entre province et région culturelle.

La région est de faible altitude, le paysage y est essentiellement agricole et rural et présente une grande diversité entre falaises, bocages et openfields. C'est de cette région que vient la langue picarde, parlée au-delà de l'entité géographique et culturelle comme à Lille ou à Saint-Omer, respectivement attribuées à la Flandre romane et aux Flandres artésiennes.

Géographie

[modifier | modifier le code]Localisation

[modifier | modifier le code]La Picardie se présente comme un carrefour entre la France et l'Europe du Nord, bordé à l'ouest par la Normandie, à l'est par la Champagne et la Wallonie, au sud par l'Île-de-France et au nord par la Flandre (Flandre romane, Flandres artésiennes et Westhoek)

La Picardie occupe un espace défini par quelques frontières naturelles : au nord, elle est limitée par les collines de l'Artois, faisant ainsi rupture avec les Flandres voisines ; la Deûle et l'Elnon. À l'ouest, elle est bordé par la vallée de la Bresle puis de l'Epte, qui sépare la région de la Normandie. Au sud par des forêts et des bois. Le nord-est était autrefois séparé de la Wallonie par la Forêt Charbonnière.

La Picardie se trouve presque intégralement dans la région contemporaine des Hauts-de-France, également constituée de la majeure partie de la Flandre romane, des Flandres artésiennes et de parties du Westhoek et de Champagne, ainsi que dans la province belge du Hainaut.

Géologie et relief

[modifier | modifier le code]

La Picardie se caractérise sur le plan géo-morphologique par l'omniprésence de la craie dans sa partie septentrionale et par le calcaire du bassin parisien dans sa partie méridionale.

Albert Demangeon, dans sa thèse sur la Picardie, appelle la plaine picarde le grand plateau de craie s'étendant de Beauvais jusque Lens et Lille, d'Abbeville et Montreuil jusque Vervins et Laon, et passant par Cambrai, Arras, Saint-Quentin et Amiens[1]. Cette plaine s'étend pour l'essentiel sur les départements de la Somme, du Pas-de-Calais, et sur des parties non négligeables de l'Oise, l'Aisne et du Nord.

Hydrographie

[modifier | modifier le code]Sur le plan hydrographique, la Picardie est partagée entre deux bassins versants : le bassin de la Somme et le bassin de la Seine avec son affluent l'Oise et ses sous-affluents (Aisne, Thérain, etc.)

Paysages

[modifier | modifier le code]La Picardie compte plusieurs forêts notamment situés à l'est de la région : la forêt de Compiègne, la forêt d'Ermenonville, la forêt de Mormal, la forêt de Crécy, la forêt d'Hesdin ou encore la forêt de Saint-Amand-les-Eaux.

Milieux naturels et biodiversité

[modifier | modifier le code]

La Picardie compte plusieurs parcs naturels régionaux tels que : le parc naturel régional Baie de Somme - Picardie Maritime, le parc Naturel Régional Oise-Pays de France, le parc naturel régional de l'Avesnois ou le parc naturel régional Scarpe-Escaut. Ils présentent des richesses très variées, qu'il s'agisse du patrimoine culturel ou du patrimoine naturel.

Du fait de la diversité des biotopes de la région, la Faune de Picardie présente une grande variété ; la Baie de Somme et la Baie d'Authie héberge une importante colonie de Phoque veau-marin (Phoca vitulina), seul site français où l'espèce est présente en permanence et s'y reproduit. C'est Picardie Nature qui en assure la protection et le suivi depuis plus de dix ans. La population de phoques en Baie de Somme n'est présente que depuis peu, il n'existait qu'une dizaine d'individus sédentarisés dans les années 1980-1990. On peut apercevoir les phoques à marée basse lorsqu'ils se "relaxent" sur les reposoirs.

Toponymie

[modifier | modifier le code]« Picard » désigne des hommes avant de désigner un territoire. À la fin du XIe siècle, le mot « Picard » apparaît pour la première fois dans un texte avec la mention de la mort de « Guillaume le Picard » en 1098 au cours de la première croisade[2].

Le mot signifie en picard « piocheur », au sens de laboureur. Les Parisiens appelaient « piocheurs » tous les agriculteurs vivant au nord des zones forestières du Senlisis et du Valois (où les paysans étaient bûcherons).

À Paris, le néologisme fit florès parce qu'il associait en un jeu de mots la pique et une province réputée pour sa hardiesse militaire (sa milice s'était illustrée à Bouvines en 1214, quelques années avant l'apparition du mot). Il perdura dans ce sens les siècles suivants à cause du caractère montré par les Picards, du genre « tête de pioche », dans leur attachement aux libertés communales acquises par les villes drapières défendues par une milice bourgeoise.

Définition du territoire

[modifier | modifier le code]A travers les différentes définitions de la Picardie, on observe une multitude de pays traditionnels cités comme des pays picards ou de Picardie.

Le géographe Albert Demangeon indique qu'il arrive que l'on désigne comme wallon un pays picard, il en tient l'exemple de l'Artois wallon[3], et dans cet « essaim de dénominations » concernant les pays liés à la Picardie, il écrit[4] :

« A côté de la Picardie, se rangent le Boulonnais, le Ternois, l'Artois, le Cambrésis, le Vermandois, l'Amiénois, le Ponthieu, le Beauvaisis, Le Noyonnais, le Laonnais ; puis l'on rencontre l'Arrouaise, le pays de Thelle ; puis d'autres comme le Vimeu, le Santerre, la Thiérache, le Bray; d'autres enfin, plus jeunes, le Nord, le Pas-de-Calais, la Somme, l'Aisne, l'Oise. »

— Albert Demangeon, La Plaine Picarde, p.419

L'expression de « pays picard » est, par exemple, aussi employée par Robert Loriot pour qualifier le Hainaut[5] ; de même, Corblet cite le Tournaisis parmi les pays de la Picardie du Moyen Âge tardif[6]. Aux XVIIe et XVIIIe siècles, plusieurs descriptions du Hainaut notent que cette région s'appelait antérieurement la Picardie inférieure[7],[8].

Dans l'ouvrage Aux bureaux de la Tradition[9], on voit une définition de pays picards répartis ainsi :

L'Artois, l'Amiénois, le Vermandois, le Cambrésis, le Boulonnais, le Laonnois et le Noyonnais sont cités.

Toujours la même définition dans l'Armorial de La Planche :

« Le Pays de Picardie est un nom général, on ne trouve point dans l'Histoire aucun Seigneur qui en ait jamais porté le titre, mais seulement des membres qui le composent, comme étaient les Comtes de Vermandois, d'Artois, de Boulogne, de Ponthieu, et de Thiérache ; le vulgaire y met aussi les villes de Laon, Soissons, Senlis, Noyon, Beauvais et Compiègne, à cause du langage des habitants qui en approche, comme faisant aussi partie de la Gaule belgique, mais étant du Gouvernement de l'Île-de-France. »

— Armorial de La Planche

Jules Corblet, dans son Glossaire étymologique et comparatif du patois picard, estime que l'idiome picard était compris dans l'ancienne Picardie du XIVe siècle, et qu'il comprenait par conséquent l'Amiénois, le Ponthieu, le Boulonnais, le Vimeu, le Marquenterre, le Santerre, le Vermandois, la Thiérache, le Pays reconquis, le Tournaisis, l'Artois, le Laonnois, le Senlisis, le Soissonnais, le Valois et le Calaisis[6].

Wallonie picarde

[modifier | modifier le code]Le terme de Wallonie picarde a aussi fait son apparition en nos temps modernes pour qualifier les alentours de Tournai ainsi que les trois pays cités précédemment.

L'idée de changer l'appellation Hainaut Occidental en Picardie wallonne ou Picardie hennuyère a été lancée en octobre 2004 par le ministre de la Santé, Rudy Demotte[10]´ dans le cadre d'une réflexion sur l'identité du territoire et un projet de région .Si elle a été suivie par certains acteurs, l'idée n'a pas eu un grand succès car la population n'était pas du tout associée au projet mais aussi parce qu'aucun autre parti que le PS n'avait été consulté.

Le président de la fédération Hainaut occidental du MR, Jean-Luc Crucke avait d'ailleurs mis ce petit texte critique sur son site web[11] :

« Wallonie picarde ? Picardie wallonne ? Qu’en dites-vous ?

Hainaut Occidental : parlons-en ! Certains voudraient le débaptiser et dénommer « Picardie wallonne » ou « Wallonie picarde ». Nul ne contestera nos origines picardes mais faut-il un renouvellement de façade ? La fédération MR s’est prononcée : aucun changement d’identité ne peut intervenir sans l’aval et la consultation de la population concernée. L’essentiel ne se situe pas dans une opération marketing mais dans un travail de fond.

À cet égard, il nous faut constater que ce n’est pas le boulot qui manque et que ni la Wallonie, ni le Hainaut, ni le Hainaut occidental, ne se portent au mieux de leur forme. »

Cependant, en 2006, la dénomination Wallonie Picarde est adopté[12] et progressivement, les associations de Wallonie picarde adaptent leurs dénominations :

- Au sein des partis politiques de Belgique francophone : le Parti socialiste[13].

- Au sein des médias : le nom officiel de la télévision locale est « Notélé, du Grand Tournai à la Wallonie picarde ».

- Au sein d'associations économiques et professionnelles : la Chambre de commerce et d’industrie de Wallonie Picarde[14], l'Association royale des architectes de Wallonie Picarde[15], la Société de développement et de participation de Wallonie Picarde.

- Au sein du milieu associatif : la Fondation rurale de Wallonie a une section "Wallonie picarde".

Équipements et services publics

[modifier | modifier le code]Espaces publics

[modifier | modifier le code]Amiens est récompensé depuis 1992 par le label « Ville d'art et d'histoire » qui récompense la protection et la mise en valeur de ce patrimoine.

Beauvais possède quatre arobases attribués par l'association Ville Internet[16],[17], deux prix « Territoria »[18],[19], l'écolabel Pavillon Bleu d'Europe depuis 2005[20], le trophée Éco Actions pour la catégorie « sensibilisation/éducation » de 2008 décerné par l'association « Les Éco Maires »[21] et le label Tourisme et Handicap en 2010.

Population et société

[modifier | modifier le code]Démographie

[modifier | modifier le code]La Picardie est un territoire essentiellement rural cependant quelques espaces se démarquent[22] :

- la Côte d'Opale de la Baie d'Authie à Boulogne-sur-Mer

- le sud et la vallée de l'Oise depuis Compiègne

- le Hainaut autour de Valenciennes et Maubeuge

- Autour de l'Escaut de Mons à La Louvière

| Nom | Code Insee | Département | Superficie (km2) | Population (dernière pop. légale) | Densité (hab./km2) | Modifier |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Amiens | 80021 | Somme | 49,76 | 134 780 (2022) | 2 709 | |

| Beauvais | 60057 | Oise | 33,31 | 55 906 (2022) | 1 678 | |

| Saint-Quentin | 02691 | Aisne | 22,56 | 52 995 (2022) | 2 349 | |

| Valenciennes | 59606 | Nord | 13,82 | 42 979 (2022) | 3 110 | |

| Arras | 62041 | Pas-de-Calais | 11,63 | 42 621 (2022) | 3 665 | |

| Boulogne-sur-Mer | 62160 | Pas-de-Calais | 8,42 | 41 039 (2022) | 4 874 | |

| Compiègne | 60159 | Oise | 53,10 | 40 808 (2022) | 769 | |

| Creil | 60175 | Oise | 11,09 | 36 494 (2022) | 3 291 | |

| Cambrai | 59122 | Nord | 18,18 | 31 568 (2022) | 1 736 | |

| Maubeuge | 59392 | Nord | 18,85 | 28 879 (2022) | 1 532 | |

| Soissons | 02722 | Aisne | 12,32 | 28 667 (2022) | 2 327 | |

| Hénin-Beaumont | 62427 | Pas-de-Calais | 20,72 | 25 764 (2022) | 1 243 | |

| Laon | 02408 | Aisne | 42,00 | 24 066 (2022) | 573 | |

| Abbeville | 80001 | Somme | 26,42 | 22 406 (2022) | 848 | |

| Nogent-sur-Oise | 60463 | Oise | 7,46 | 21 859 (2022) | 2 930 | |

| Denain | 59172 | Nord | 11,52 | 20 622 (2022) | 1 790 | |

| Saint-Amand-les-Eaux | 59526 | Nord | 33,81 | 16 042 (2022) | 474 | |

| Senlis | 60612 | Oise | 24,05 | 15 238 (2022) | 634 | |

| Méru | 60395 | Oise | 22,83 | 14 091 (2022) | 617 | |

| Caudry | 59139 | Nord | 12,94 | 14 032 (2022) | 1 084 |

En Belgique, les communes les plus peuplées sont, dans l'ordre : Mons, La Louvière, Tournai, Ath et Soignies.

Amiens

[modifier | modifier le code]

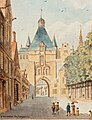

Capitale de la Picardie, Amiens est située au centre ouest de la région, première ville de France en nombre d'inscriptions au patrimoine de l'Unesco, Amiens est célèbre pour sa cathédrale Notre-Dame, joyau de l'art gothique et l'une des plus vastes cathédrales du monde. Elle est surnommée la « petite Venise du Nord » en raison des nombreux canaux qui la traversent et des hortillonnages.

Beauvais

[modifier | modifier le code]

Capitale du Beauvaisis, Beauvais est une célèbre ville pour sa cathédrale d'architecture gothique, encore inachevée à ce jour mais au chœur gothique e plus haut du monde. Elle est la capitale du département de l'Oise.

Arras

[modifier | modifier le code]

Capitale littéraire de la Picardie[23],[24], Arras a une position centrale en Artois. Elle compte 225 monuments classés ou inscrits aux monuments historiques, ce qui fait d'elle la 7e ville française en nombre de monuments, équivalent à ceux de Rouen et Strasbourg.

Mons

[modifier | modifier le code]

Capitale de la Basse-Picardie au Moyen Âge[25], Mons est la plus grande ville picarde de Belgique, avant Tournai et Ath, la ville est aussi la capitale du Borinage, une région marquée par son héritage et son patrimoine minier. La ville compte de nombreux musées, on y retrouve aussi un beffroi.

Sports et loisirs

[modifier | modifier le code]Le football est de loin, le sport le plus populaire de la région. Les clubs les plus connus sont l'Amiens SC et le VAFC.

Le hockey sur glace est également un sport populaire, surtout à Amiens où les Gothiques d'Amiens joue les premières places en Synerglace Ligue Magnus. Les Diables Rouges de Valenciennes joue en Division 1.

- En basket, Saint-Quentin joue en Betclic Elite et l’AS Denain-Voltaire joue en Pro B

- En volley, Cambrai et Saint-Quentin évoluent en Ligue B

Le ballon au poing est un sport collectif inscrit en 2012 sur la liste de l'Inventaire du patrimoine culturel immatériel français. Comme son nom l'indique, le joueur n'utilise pas de raquette pour frapper la balle, mais utilise son poing. On retrouve 39 clubs dans la Somme.

La balle à la main est un sport collectif populaire autour de Corbie. Comme le ballon au poing, ce sport est classé depuis 2012 sur la liste de l'Inventaire du patrimoine culturel immatériel français. La balle à la main est l'ancêtre direct du jeu de paume tel qu'il était pratiqué au Moyen Âge.

La balle au tamis est un jeu issu du jeu de paume, entre la longue paume et la balle à la main. Le but du jeu est de faire écraser au sol le ballon dans le camp adverse, et si celui-ci n'est pas repris à la volée ou au rebond, le point de contact au sol est marqué et fait déplacer le filet, ce qui réduit le terrain adverse. Ce sport est joué dans le Vimeu à Tours-en-Vimeu[26].

Le javelot tir sur cible est un jeu individuel, en doublette ou en triplette où le but est de lancer un javelot sur une cible[27]. Le jeu est pratiqué dans le Pas-de-Calais autour d'Arras, de Valenciennes, d'Hesdin-la-Forêt ou dans la Somme à Albert ou Pont-de-Metz.

La longue paume est un jeu de gagne-terrain en 1 contre 1 ou alors en équipe de 2, 4 ou 6. Ce sport est considéré comme l’ancêtre du tennis dont le but est de renvoyer la balle tirée par l’adversaire le plus loin possible dans son camp afin de gagner du terrain. Ce jeu est joué essentiellement dans le nord de l’Oise, dans le centre-est de la Somme et à Beauvois-en-Vermandois dans l’Aisne.

Médias

[modifier | modifier le code]

Radio

[modifier | modifier le code]Radio Contact couvre en intégralité la région[28].

Ici Nord et Ici Picardie couvre respectivement le Pas-de-Calais, le Nord et l'ancienne région administrative Picardie.

Télévision

[modifier | modifier le code]Wéo Picardie est une chaîne de télévision régionale retransmise intégralement dans la Somme, l'Oise et l'Aisne[29]. Wéo Nord-Pas-de-Calais couvre le département du Nord en intégralité et le Pas-de-Calais dans les alentours d'Arras[30].

Notélé est une chaîne de télévision locale de Wallonie picarde en Belgique. Notélé signifie "Notre télé" en picard, la langue régionale de la région.

Journaux

[modifier | modifier le code]

On trouve de nombreux journaux en fonction du lieu d'habitation. Néanmoins, Le Courrier picard est le principal journal de la région. Il est distribué partout dans la Somme et dans l'Oise et en partie dans Aisne (environs de Saint-Quentin). L'Aisne nouvelle remplace ce journal dans le reste du département.

L'Oise Hebdo et L'Observateur de Beauvais sont deux hebdomadaires régionaux de l'Oise. L'Abeille de la Ternoise est diffusé dans le Ternois et le nord de la Somme (environs de Doullens)[31]. Le Bonhomme picard est lui diffusé à cheval entre la Somme et l'Oise (environs de Montdidier).

L'Union est un quotidien régional diffusé dans les Ardennes, la Marne et l'Aisne. Nord Littoral est un quotidien local de Calais.

Économie

[modifier | modifier le code]La Picardie se caractérise par l'importance numérique de sa population rurale et l'absence de très grandes agglomérations. La ville la plus importante est Amiens avec 133 448 habitants (270 000 hab. pour la communauté d'agglomération Amiens Métropole). Cette situation était déjà celle de la Picardie sous l'Ancien Régime.

L'économie de l'ancienne province de Picardie reposait très largement sur l'agriculture : céréales, plantes tinctoriales ou textile qui alimentaient une industrie textile à la fois urbaine et très répandue en milieu rural.

Architecture

[modifier | modifier le code]La Picardie est une terre de beffrois avec, par exemple, celui d'Arras[32]. En Europe, un beffroi est une tour, propriété communale, le plus souvent, qui symbolisait au Moyen Âge, les libertés communales, servait à surveiller les alentours et permettait d'alerter la population en cas de danger, grâce à la présence de cloches.

- Beffroi d'Arras

- Beffroi de Compiègne

- Beffroi de Saint-Riquier

- Beffroi de Lucheux

- Beffroi de Rue

- Beffroi d'Hesdin

- Beffroi d'Amiens

- Beffroi de Montdidier

Hormis Compiègne, on constate une absence de beffrois dans le sud de la Picardie, il faut savoir que tout comme les cathédrales du nord, les beffrois au sud de la région ont été pour la plupart ravagés, on en retrouvait même à Crépy-en-Valois, Senlis, Laon, Noyon ou encore Villers-Cotterêts.

- Anciens beffrois de Picardie

- Beffroi de Crépy-en-Valois dans l'Oise

- Beffroi de Senlis dans l'Oise

- Beffroi de Laon dans l'Aisne

- Beffroi de Villers-Cotterêts dans l'Aisne

Patrimoine religieux

[modifier | modifier le code]La Picardie est parfois surnommée « terre de cathédrales »[33]. L'architecture monumentale de cette région est marquée par l'art gothique, et se traduit notamment par la plus forte concentration de cathédrales au monde[34]. Ces dernières offrent des exemples de gothique primitif à Noyon, Laon et Senlis[35], de gothique classique à Soissons[36], et de gothique flamboyant à Amiens et Beauvais[37],[38].

- Les cathédrales de Picardie

Nous pouvons aussi citer les diocèses de Tournai, Arras, Cambrai et Thérouanne[39], dont les cathédrales gothiques ont disparu, à l'exception de celle de Tournai pour la partie belge de la Picardie.

- Anciennes cathédrales gothiques de Picardie

Patrimoine civil

[modifier | modifier le code]L'architecture de l'habitat traditionnel se caractérise par des maisons longues, en torchis (peintes en blanc près du littoral) s'élevant sur un seul niveau. À cette architecture en torchis s'est substituée une architecture de brique lors de la reconstruction de l'entre-deux-guerres.

Les matériaux peuvent être la mémoire d'une région. Au-delà de l'esthétique, ils représentent le "bon sens" des constructions anciennes. Leur structure est liée à des matériaux locaux adaptés aux besoins économiques et aux intempéries. Traditionnellement, les murs des maisons étaient en torchis. Les maisons en briques sont plus récentes et occupent l'est de la Picardie dont les villages ont subi les destructions de la première guerre mondiale[40].

La ferme picarde se caractérise par un aspect original : des bâtiments rangés autour d'une petite cour intérieure, formant un quadrilatère tout à fait clos. La grange, à travers laquelle il faut passer pour pénétrer dans la cour, donne sur la rue. Cette ferme picarde est plus ou moins répandue sur les cinq départements des Hauts-de-France. Albert Demangeon note qu'on la retrouve au Sud à Beauvais et Clermont, au sud-ouest jusque la Bresle, vers l'Est, sa présence s'étend jusque Noyon, Saint-Quentin, Cambrai et Douai. Au Nord, la région minière et industrielle n'en est pas la limite, mais l'interrompt momentanément, car on la retrouve aussi dans le pays Wallon. Au Nord, la ferme picarde apparaît au-delà de la Lys, de la Ternoise et de la Canche mais seulement par îlots. Elle est, en revanche, complètement absente dans les Bas-Champs picards. Demangeon note que l'on a aussi retrouvé la ferme picarde plus au Sud, à l'Ouest de Luzarches et à Saint-Martin-du-Tertre en Val-d'Oise, ainsi que dans la vallée de l'Oise, en aval de Compiègne[41].

La maison en pierre à également sa place dans l'architecture picarde, ce type de construction est plus récent, c'est pour l'ensemble les métairies construites à la fin du XIXe et début du XXe siècle. La construction est plus chère qu'une construction en brique cuite. Elle démontre l'augmentation du niveau de vie des paysans au cours du siècle dernier. Les ouvertures sont plus larges, et les pièces plus nombreuses et nettement plus grandes que dans les constructions en pisé ou en brique crue.

En France, on assista au maintien tardif d'un système agricole préindustriel dans lequel le poids des pratiques coutumières, par exemple pour les modes de faire-valoir et de transmission du foncier, s'est manifesté jusque dans l'après-deuxième Guerre mondiale. Cette permanence pèsera tardivement sur la morphologie de l'habitat rural : les effets de la révolution industrielle sur les matériaux et les techniques employés dans le bâti rural ne se généraliseront qu'après la guerre de 1914-18 et, surtout, après la deuxième Guerre mondiale.

L'arrivée des techniques industrielles sera alors brutale et la rupture dans la transmission des savoir-faire traditionnels du bâtiment sera flagrante en France aux alentours de 1950. À cette époque, l'abandon des liants aériens à base de chaux grasse en pâte, de la maçonnerie de terre crue, des appareils en pierre, de la charpente façonnée à la main deviendra quasi général[40].

Nous retrouvons en Picardie de nombreux pignons à couteaux, ainsi que de nombreux bâtiments en rouges barres.

- Le moellon, pierre à bâtir très utilisée dans la Somme et le sud du Pas-de-Calais ;

- Le rouge barre, appareillage de pierres blanches et de briques liées à la chaux ;

- Charpente et pans de bois des murs : structure porteuse en chêne ; frêne, orme, châtaignier

- Lattes : tilleul ou châtaignier

- Torchis des murs : limon argileux

- Chaux pour blanchir les murs : craie blanche gélive issue des carrières pour le marnage

- Soubassement : terre à briques (limon)

- Couverture en chaume à l'origine : céréales (blé, avoine, seigle)

- Pannes des toits depuis le XIXe siècle : argile à silex (bief)

- Seuil : grès

- Ardoises des toits : elles ont été importées d'autres régions notamment des carrières des Ardennes[40].

Culture locale

[modifier | modifier le code]Langue

[modifier | modifier le code]

Le picard fait partie de l'ensemble linguistique de la langue d’oïl (comme le français) et appartient à la famille des langues gallo-romanes. Certains linguistes classent le picard dans le sous-groupe septentrional de la langue d'oïl[42].

L'aire linguistique du picard s'étend sur les trois départements de l'ancienne Picardie administrative, les départements du Pas-de-Calais et du Nord (excepté la région de Cassel) et une partie de la Wallonie (province de Hainaut). Aussi, le Picard était encore parlé jusqu'au début des années 1980 dans le « hameau Picard » de Friedrichsdorf en Allemagne[43].

Gastronomie

[modifier | modifier le code]

La gastronomie picarde repose sur les quatre principaux produits de ses terroirs : la pomme, le lait, la viande et les fruits de mer. Les spécialités locales les plus notables sont le gâteau battu, la flamiche aux poireaux, la crème Chantilly, le Haricot de Soissons et le macaron d'Amiens et la tuile d'Amiens[44],[45]. Les coquilles de Saint-Nicolas sont fabriqués à Tincques à l'ouest d'Arras[46].

Un estaminet est, en Picardie, un petit café populaire servant en général de la bière et proposant aussi du tabac et des jeux traditionnels[47].

Folklore

[modifier | modifier le code]Les géants

[modifier | modifier le code]Dans le folklore picard, le géant est une figure gigantesque qui représente un être fictif ou réel. Hérité de rites médiévaux, la tradition veut qu’il soit porté, et qu’il danse dans les rues les jours de carnavals, braderies, kermesses, ducasses et autres fêtes. Sa physionomie et sa taille sont variables, et son appellation varie selon les régions.

Chaque géant a son histoire, les géants naissent, sont baptisés, se marient et ont des enfants comme les humains. Le géant, en tant que représentant des habitants du lieu où il vit, est enraciné dans la tradition et fait partie de la culture populaire.

- T'chio Blaise Ch'Pouilleux

- Flandrin, Langlois et Lansquenet

- Herbert IV

Les cabotans

[modifier | modifier le code]Les cabotans sont le nom donné aux marionnettes du théâtre de marionnettes Chés Cabotans d'Amiens, ils ont eu un grand succès à Amiens pendant le XIXe siècle et au début du XXe siècle avant de décliner avec la Première Guerre mondiale et l'arrivée du cinéma[48].

Lafleur et sa femme Sandrine parlent en picard et les autres personnages parlent en français. Ce sont des marionnettes en bois (chés tchots conmédiens d'bos) avec des costumes typiques. La devise de Lafleur est « Bien boère, bien matcher et ne rien foère » (Bien boire, bien manger et ne rien faire)[49].

Saint patron

[modifier | modifier le code]Saint-Nicolas fut le saint patron choisi par la nation de Picardie de l'Ancienne université de Paris, ce qui a vraisemblablement étendu le culte de ce saint en Picardie et auprès des picards[50],[51],[52]. La tribu d'Amiens célébrait aussi le saint Firmin d'Amiens[53].

On retrouve de nombreux édifices dédiés au culte de Saint-Nicolas dans les pays picards, comme la grande église Saint-Nicolas-en-Cité à Arras, et les églises de Cavillon et Ville-le-Marclet dans la Somme.

Le culte de Saint-Nicolas est également visible dans la littérature picarde, comme dans Le Jeu de Saint-Nicolas, de Jehan Bodel, trouvère picard arrageois.

Bien que la célébration de la Saint-Nicolas soit de plus en plus rare en Picardie, elle subsiste encore dans certains pays picards notamment en Artois, où chaque année, Saint-Nicolas descend du beffroi d'Arras[54].

Héraldique, logotype et devise

[modifier | modifier le code]Les armoiries de la Picardie se blasonnent ainsi : |

La devise de la Picardie est identique à celle de la ville d'Abbeville, « Fidelissima »[55],[56], en français « très fidèle »[57], sous entendu « à la France ».

Voir aussi

[modifier | modifier le code]Bibliographie

[modifier | modifier le code]- Dictionnaire universel de la France, Robert de Hesseln, 1771

- Petite histoire de la Picardie, Auguste Janvier, 1880-1884

- La Plaine picarde, Albert Demangeon, 1905.

- Histoire de la Picardie, Robert Fossier, 1974

- Histoire de la Picardie, Jean Lestocquoy, 1962

- « Tout Picard que j’étais… » l’exceptionnelle richesse littéraire de la Grande Picardie à travers les siècles, Jacques Darras, 2019

- Les Auteurs picards d'expression française et latine, Jacques Guignet et Colette Demaizière, 1970

- La conscience linguistique dans la production littéraire en domaine picard (fin XIIe-fin XIIIe siècle), Blanche Wissen, 2018

- Petite grammaire de l'ancien picard, Charles Théodore Gossen, 1951.

Articles connexes

[modifier | modifier le code]Liens externes

[modifier | modifier le code]Notes et références

[modifier | modifier le code]Notes

[modifier | modifier le code]Références

[modifier | modifier le code]- ↑ Albert Demangeon, La Picardie et les régions voisines - Artois, Cambrésis (lire en ligne)

- ↑ Lusignan Serge, « Langue et société dans le Nord de la France : le picard comme langue des administrations publiques XIIIe – XIVe siècle) », Comptes rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 151e année no 3, , p. 1275-1295 (DOI https://doi.org/10.3406/crai.2007.91350http://www.persee.fr/doc/crai_0065-0536_2007_num_151_3_91350).

- ↑ Albert (1872-1940) Auteur du texte Demangeon, La Picardie et les régions voisines : Artois, Cambrésis, Beauvaisis / Albert Demangeon,..., (lire en ligne), p. 422

- ↑ Albert Demangeon, La Picardie et les régions voisines : Artois, Cambrésis, Beauvaisis, (lire en ligne), p. 419

- ↑ Robert Loriot, « Réderie, toponyme picard et la famille étymologique de rêver », Romania, vol. 69, no 276, , p. 466 (DOI 10.3406/roma.1946.3627, lire en ligne, consulté le ) :

« L'auteur assignait pour pays d'origine à ces mots le Hainaut, pays picard »

- Jules Corblet, Glossaire étymologique et comparatif du patois picard, (lire en ligne), p. 20

- ↑ Le Grand dictionnaire historique, t. IX, (lire en ligne), p. 18

- ↑ Jean Baptiste d'Audiffret, La Géographie ancienne, moderne et historique, Jean Baptiste Coignard, (lire en ligne), p. 338

- ↑ La Tradition, volume 15 (lire en ligne)

- ↑ Alexandre Valée, « Le Flobecquois plaide pour un territoire à l'identité forte. Demotte lance la “Picardie wallonne” », in Le Soir, 23 octobre 2004

- ↑ « Jean-luc CRUCKE - Ministre », sur jl-crucke.be via Wikiwix (consulté le ).

- ↑ (Gr.D.), « Le HO devient Wallonie Picarde », sur La Libre.be, (consulté le )

- ↑ « ps.be/index.cfm?Content_ID=735… »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?).

- ↑ « Chambre de Commerce et d'Industrie de Wallonie Picarde », sur CCI Wapi (consulté le ).

- ↑ « Présentation - ARAHO », sur ARAHO (consulté le ).

- ↑ Beauvais sur site officiel du Concours des villes et villages fleuris

- ↑ Beauvais sur site officiel de l'évaluation nationale de l'internet local et citoyen

- ↑ Agenda 21 : L'accessibilité de Beauvais : Une volonté politique forte pour l’égal accès au service

- ↑ Le Prix Territoria d’Or pour la ville de Beauvais !

- ↑ Pour la Baignade du Plan d’Eau : une eau de classe A !

- ↑ 18emes Trophées Eco Actions

- ↑ « Densité de population dans la région Hauts-de-France », sur INSEE (consulté le )

- ↑ Blanche Wissen, La conscience linguistique dans la production littéraire en domaine picard, Université de Montréal, (fin xiie-fin xiiie siècle) (lire en ligne)

- ↑ Louis Adolphe Terracher, Revue de linguistique romane, Société de linguistique romane., (lire en ligne)

- ↑ (la) Bartholomaeus : Anglicus, De proprietatibus rerum, apud Wolfgangum Richterum, impensis Nicolai Steinii, not. & bibliopolae, (lire en ligne), p. 690 :

« est Hannonia nuncupata »

- ↑ « Balle au tamis de Tours-en-Vimeu » [PDF], sur Ministère de la Culture (consulté le )

- ↑ « Picardie - Présentation d'un sport régional : le javelot tir sur cible - Ina.fr », sur Picardie (consulté le )

- ↑ « Fréquences du réseau ContactFM », sur www.mycontact.fr (consulté le ).

- ↑ « PICARDIE Lancement d'une nouvelle chaîne de télévision en septembre 2013 », Le Courrier Picard, (consulté le ).

- ↑ J.-M. R., « Wéo, la télé Nord - Pas-de-Calais : l'aventure commence », La Voix du Nord, (consulté le )

- ↑ « L'Abeille de la Ternoise », (consulté le )

- ↑ Blanche Wissen 2018, p. 46, « La Picardie est aussi la terre des beffrois. Comme celui d’Arras dont la construction est tardive puisqu’il date du XVe siècle »

- ↑ Xavier Boniface, « Les Picards et leurs cathédrales », sur lentre-deux.com (consulté le )

- ↑ A. Carpentier, « Les 7 cathédrales picardes », sur Association Beauvais Cathédrale, (consulté le )

- ↑ « Picardie - Cathédrales gothiques en Picardie », sur Ina.fr (consulté le )

- ↑ « Journal L'Union », sur www.lunion.fr, (consulté le )

- ↑ « Cathédrale d'Amiens », sur www.franceminiature.fr (consulté le )

- ↑ « La Cathédrale de Beauvais », sur Oise Tourisme (consulté le )

- ↑ Charles Théodore Gossen, Grammaire de l'ancien picard, , 222 p., p. 29

- « maisons picardes anciennes »

- ↑ Albert Demangeon, La Picardie et les régions voisines, Artois, Cambrésis, Beauvaisis, Paris, Librairie Guénégaud, (lire en ligne), p. 360-361

- ↑ Jacques Allières, La formation de la langue française, Presses Universitaires de France, 1988.

- ↑ Claude Hagège, Dictionnaire amoureux des langues, Place des éditeurs, (ISBN 978-2-259-21162-8, lire en ligne)

- ↑ Camille, « Top 9 des spécialités culinaires de Picardie 😋 », sur La Maison de l'Omignon, (consulté le )

- ↑ « Picardie: Cuisine, gastronomie et boissons », sur Routard.com (consulté le )

- ↑ « Les Délices des 7 Vallées »

- ↑ Pierre-Marie Gryson et Denise Poulet, Le Chti - Guide de conversation pour les Nuls, 2e, edi8, (ISBN 978-2-7540-8957-9, lire en ligne)

- ↑ « Théâtre de Marionnettes de Chés Cabotans d'Amiens », sur ches-cabotans-damiens.com (consulté le )

- ↑ « Picardie - Chés Cabotans et Lafleur - Ina.fr », sur Picardie (consulté le )

- ↑ « Picardie »

- ↑ Pierre Nicolas Grenier, Introduction à l'histoire générale de la province de Picardie, éditeur non identifié, (lire en ligne)

- ↑ Philippe Pinchemel 1949, p. 99

- ↑ Ferdinand Pouy, Recherches historiques sur l'imprimerie et la librairie à Amiens: avec une description de livres divers imprimés dans cette ville, Typ. de Lemer aîné, (lire en ligne)

- ↑ La Voix du Nord (lire en ligne)

- ↑ René Normand, Le Picard, FeniXX réédition numérique, (ISBN 978-2-402-19750-2, lire en ligne)

- ↑ Alphonse Chassant et Henri Tausin, Dictionnaire des devises historiques et héraldiques, Dumoulin, (lire en ligne)

- ↑ M. Tallet de Virivillé, Lettre à M. Ch. Dufour, membre de la Société des antiquaires de Picardie, « Armoiries de la Province et de la Nation de Picardie », novembre 1858, in Mémoires de la Société des antiquaires de Picardie, t. XVII, p. 329, éditées par M. Peigné-Delacourt Librairie J.B. Dumoulin, Paris, sans date.

French

French Deutsch

Deutsch