Cartapesta

La cartapesta è una tecnica povera che utilizza carta di giornali e di quotidiani.

Si prepara utilizzando prevalentemente carta e stracci intrisi di un materiale legante, come oggi la colla vinilica (anticamente, invece, colla di farina o altro collante), che però viene utilizzato in modo moderato per motivi tecnici e lavorativi. Dal modellato plastico argilloso si ricava il calco in gesso, un negativo dell'immagine tridimensionale per pestare la carta e farle assumere la forma del modellato argilloso lavorato in precedenza.

Esistono varie tecniche di lavorazione della cartapesta: riduzione della carta in stralci da pestare con colla oppure di carta in poltiglia mescolata anch'essa con colla.

Per gli oggetti piccoli, come maschere o simili, è meglio utilizzare della carta riciclata di stracci azzurra o carta da pane, reperibile nei negozi d'arte e nelle cartolerie, imbevuta di colla da parati preparata con acqua. I realizzatori di carri di carnevale, invece, usano la tecnica della carta da calco, che permette realizzazioni di grandi dimensioni. Il primo ad utilizzare questa tecnica è stato il carrista e pittore Antonio "Tono" D'Arliano che, per l'edizione 1925 del Carnevale di Viareggio, realizzò il carro "I tre cavalieri del Carnevale" sfruttando proprio le caratteristiche della carta a calco. Una novità che poi fu mutuata già a partire dall'anno seguente da gran parte dei costruttori del Carnevale di Viareggio. [1]

I maestri di questa tecnica sono i carristi dei famosi Carnevale di Massafra, Carnevale di Foiano, Carnevale di Viareggio, Carnevale di Acireale, Carnevale di Sciacca, Carnevale di Putignano, Carnevale di Larino, Carnevale dei ragazzi di Sant'Eraclio e i cartapestai della Festa dei Gigli di Nola e dei giocattoli (cavallini irti e a dondolo) e maschere, fabbrica del primo '900 siciliano del maestro Francesco Lombardo, nativo e creativo di Palazzolo Acreide (SR). Le opere dell'artista sono oggi conservate al Museo Francesco Lombardo di Giuseppe di Floridia (SR) e dichiarate dall'Assessorato dei Beni culturali e dell'identità siciliana "Beni Demoetnoantropologici Materiali" di interesse culturale.

La cartapesta, una volta essiccata, diventa molto leggera e viene anche utilizzata in vari modi creativi, invece con la poltiglia di carta e colla si possono realizzare burattini e statuette, famose nell'arte napoletana e leccese[2].

Una delle applicazioni più singolari della cartapesta nel mondo d'oggi è avvenuta in occasione del Disastro di Fukushima, a seguito del maremoto del 2011, durante il tentativo di tappare una falla nel reattore n. 2 della centrale nucleare danneggiata di Fukushima in Giappone: i tecnici della "Tepco", gestore dell'impianto, dopo l'utilizzo inefficace di calcestruzzo, hanno versato 8 kg di polimeri, 60 kg di segatura e 3 sacchi di giornali sminuzzati nel pozzo di sfogo collegato all'edificio delle turbine, pur di chiudere la crepa di 20 centimetri, limitare la fuoriuscita di radiazioni e il disastro ambientale[3]

Realizzazione

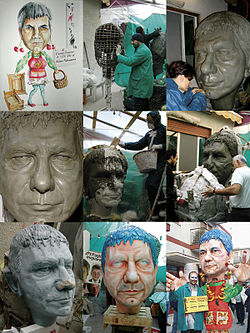

[modifica | modifica wikitesto]Le fasi principali per arrivare ad una scultura in cartapesta sono:

- Ideazione del soggetto

- Bozzetto su carta

- Progettazione della struttura portante e degli eventuali meccanismi per il movimento delle parti

- Modellazione della scultura originale in creta (se di grandi dimensioni supportata da strutture in legno e/o ferro)

- Produzione di una "forma" o "calco" che viene realizzato in gesso, scagliola o alabastrino

- Stampaggio della carta nella forma

- Essiccazione

- Montaggio sulla struttura definitiva

- Eventuale impregnazione con sostanze consolidanti

- Colorazione

- Lucidatura

Storia

[modifica | modifica wikitesto]L'utilizzo della cartapesta a fini artistici è noto in Italia sin dal Cinquecento, dato che già allora si realizzarono statue a carattere sacro a somiglianza di quelle di legno[4].

Si pensa che anche in Cina veniva usato questo materiale per realizzare figure tridimensionali in ambito funerario, molti secoli prima della diffusione in Italia.

Però fu l'Inghilterra il paese dove questo materiale riscosse maggiore successo, a partire dalla seconda metà del Settecento, grazie anche all'innovativo metodo di decorazione delle superfici inventato da Thomas Allgood, denominato japanning, che influenzò la produzione decorativa inglese nella cartapesta.[5]

Infatti, da quel momento, la cartapesta venne impiegata al posto dello stucco nelle decorazioni di soffitti e muri. Intorno al 1760, per i lavori di costruzione e rifinitura della chiesa di "West Wycombe" vennero chiamati operai italiani e questo evento fu una delle saldature fra la tradizione italiana più antica e le nuove diramazioni che l'attività sviluppò in Inghilterra successivamente.[6]

Lo stesso Robert Adam fece ampio ricorso a finti stucchi di cartapesta, e verso la fine de XVIII secolo si costruirono astucci, vassoi e persino mobili.

Per rinforzare e rendere più durevoli i mobili si utilizzò una rivestitura impermeabile atta a laccare la superficie, mentre grazie alla plasticità del materiale si ottennero fogge pregevoli e originali.

Note

[modifica | modifica wikitesto]- ^ Claudio Vecoli, Profili di cartapesta (2022, Pezzini editore) pag. 74-75..

- ^ Enzo Rossi Ròiss, "Cartapesteide", Edizioni QuattroVenti, Urbino, 2006

- ^ RaiNews - Reportage su Fukushima, su rainews24.rai.it. URL consultato il 23 maggio 2011 (archiviato dall'url originale il 7 aprile 2011).

- ^ Enzo Rossi Ròiss, "Cartapesta e cartapestai", Libera Università Europea, Macerata, 1983

- ^ Thomas Allgood, in le muse, I, Novara, De Agostini, 1964, p. 146.

- ^ "le muse", De Agostini, Novara, 1965, Vol. III, pag.120

Voci correlate

[modifica | modifica wikitesto]Altri progetti

[modifica | modifica wikitesto] Wikizionario contiene il lemma di dizionario «cartapesta»

Wikizionario contiene il lemma di dizionario «cartapesta» Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su cartapesta

Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su cartapesta

Collegamenti esterni

[modifica | modifica wikitesto]- Ezio Flammia Storia dell'arte della cartapesta. Roma 2017 (introduzione di Claudio Strinati)

- Ezio Flammia Fare cartapesta e scultura di stoffa . Roma 2014

- (EN) papier-mâché, su Enciclopedia Britannica, Encyclopædia Britannica, Inc.

| Controllo di autorità | Thesaurus BNCF 349 · LCCN (EN) sh85097672 · GND (DE) 4173210-8 · J9U (EN, HE) 987007563274905171 |

|---|

French

French Deutsch

Deutsch