Spinosaurus

| Spinosaurus | |

|---|---|

| |

| Stato di conservazione | |

Fossile | |

| Classificazione scientifica | |

| Dominio | Eukaryota |

| Regno | Animalia |

| Phylum | Chordata |

| Superordine | Dinosauria |

| Ordine | Saurischia |

| Sottordine | Theropoda |

| Famiglia | †Spinosauridae |

| Tribù | †Spinosaurini |

| Genere | †Spinosaurus Stromer, 1915 |

| Nomenclatura binomiale | |

| †Spinosaurus aegyptiacus Stromer, 1915 | |

| Sinonimi | |

| |

Spinosaurus (il cui nome significa "lucertola spinosa") è un genere estinto di dinosauro teropode spinosauride vissuto nel Cretaceo superiore, circa 100-94 milioni di anni fa (Cenomaniano), in Egitto, Marocco e Algeria, Nordafrica. I fossili di questo animale erano già noti ai popoli egiziani, che li ritrovarono nel 1912. Gli stessi resti furono in seguito descritti dal paleontologo tedesco Ernst Stromer nel 1915. Purtroppo, i resti originali descritti da Stromer furono distrutti durante la seconda guerra mondiale; fortunatamente, negli anni recenti sono stati ritrovati nuovi fossili e materiali che hanno fatto luce sulla vera natura di questo animale. Non è chiaro se nei fossili riportati nella letteratura scientifica siano rappresentate una o due specie. La specie tipo S. aegyptiacus è nota principalmente dall'Egitto e dal Marocco. Sebbene una potenziale seconda specie dubbia, S. maroccanus,[2] sia stata recuperata in Marocco, essa è probabilmente un sinonimo junior di S. aegyptiacus. Altri possibili sinonimi junior includono Sigilmassasaurus, dagli strati del Kem Kem marocchino, e Oxalaia, dalla Formazione Alcântara in Brasile, sebbene altri ricercatori propongano entrambi i generi come taxa distinti.[3]

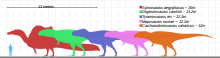

Spinosaurus fu uno dei più grandi tra i teropodi conosciuti, superando giganti come Tyrannosaurus e Giganotosaurus in lunghezza. Le stime pubblicate nel 2005, 2007 e 2008 indicavano una lunghezza compresa tra 12,6 e 18 metri e un peso variabile tra le 7 e le 16,7 tonnellate.[4][5] Le più recenti stime (2014 e 2015), basate su esemplari più completi, fissano la lunghezza complessiva massima dello Spinosaurus a 15 metri.[6] A differenza della maggior parte dei teropodi, il cranio dello Spinosaurus era lungo e stretto, simile a quello di un moderno coccodrillo. È ormai certo che lo Spinosaurus si cibasse prevalentemente di pesci e che, secondo certi paleontologi, potesse cacciare prede sia acquatiche sia terricole, essendo capace di vivere sia nell'acqua sia sulla terraferma.

I suoi processi spinosi misuravano almeno 1,65 metri di lunghezza ed erano probabilmente connessi tra loro dalla pelle, formando una sorta di struttura a "vela"; alcuni paleontologi sostengono invece che fossero ricoperti di grasso e che formassero una gobba. Ci sono varie teorie sulla loro funzione, tra cui primeggiano la termoregolazione, l'utilizzo come marcatore sessuale e, inoltre, grazie a recenti ricerche, si è confermato il fatto che li impiegasse per nuotare più velocemente in acqua, al fine di cacciare pesci, che costituivano la sua dieta principale.

Descrizione

[modifica | modifica wikitesto]Dimensioni

[modifica | modifica wikitesto]

Sin dalla sua scoperta, lo Spinosaurus è stato un contendente per il titolo di teropode più grande. Sia Friedrich von Huene, nel 1926,[7] che Donald F. Glut, nel 1982, lo inclusero nei loro elenchi dei teropodi più grandi, ipotizzando entrambi che misurasse 15 metri di lunghezza e pesasse 6 tonnellate.[8] Nel 1988, Gregory S. Paul concordò con una lunghezza di 15 metri, ma abbassò il peso a 4 tonnellate.[9]

Il paleontologo italiano Cristiano Dal Sasso, usando come modello il genere Suchomimus – animale che possiede le stesse proporzioni tra la lunghezza del cranio e quella del corpo – ha calcolato per lo Spinosaurus una lunghezza compresa tra i 16 e i 18 metri, per un peso tra le 7 e le 9 tonnellate.[10] Tuttavia, le stime di Dal Sasso sono state criticate, poiché i dati sulla lunghezza del cranio erano incerti; e, assumendo anche gli aumenti di massa corporea (come il cubo della lunghezza del corpo), il ridimensionamento di Suchomimus – che era lungo 11 metri e pesava 3,8 tonnellate – produceva una massa corporea stimata tra le 11,7 e le 16,7 tonnellate.[11]

I paleontologi François Therrien e Donald Henderson, in un articolo del 2007, utilizzando il ridimensionamento in base alla lunghezza del cranio, in discussione nelle precedenti stime sulle dimensioni dello Spinosaurus, trovarono le stime eccessive per la lunghezza e riduttive per il peso.[11] Sulla base di una lunghezza del cranio di 1,50 e/o 1,75 metri, le loro stime comprendevano una lunghezza del corpo tra i 12,6 e i 14,3 metri e una massa corporea tra le 5 e le 7 tonnellate.[11] Esse stabilirono che lo Spinosaurus era un animale più corto e leggero di Carcharodontosaurus e Giganotosaurus.[11] Tuttavia, le stime di Therrien e Henderson furono aspramente criticate, in quanto i due scienziati avevano preso a modello i tirannosauridi e i carnosauri – famiglie di dinosauri dalla corporatura diversa da quella degli spinosauridi –[12][13] oltre che per l'ipotesi secondo cui il cranio dell'animale misurasse solo 1,50 metri. Sebbene oggi la lunghezza stimata per lo Spinosaurus sia accertata a non più di 14,6 metri, per un peso di circa 7 tonnellate,[6] solo il ritrovamento di esemplari più completi potrà stabilire con esattezza le sue dimensioni,[11] in particolare per quanto riguarda le ossa degli arti posteriori, ancora poco conosciute.[11]

Nel 2014, Ibrahim e i suoi colleghi suggerirono che lo Spinosaurus aegyptiacus potesse raggiungere una lunghezza di oltre 15 metri.[6] Nel 2022, tuttavia, Paul Sereno e colleghi proposero che S. aegyptiacus potesse raggiungere una lunghezza corporea massima di 14 metri e una massa corporea massima di 7,4 tonnellate, costruendo un modello scheletrico 3D basato su TC "con la colonna assiale in posa neutra".[14] Sereno et al. sostennero che la ricostruzione grafica 2D dell'ipotesi acquatica di Ibrahim e dei suoi colleghi, presentata nel 2020,[15] avesse sovrastimato la lunghezza della colonna presacrale del 10%, la profondità della gabbia toracica del 25% e la lunghezza degli arti anteriori del 30% rispetto alle dimensioni basate sui fossili sottoposti a scansione TC; tali sovrastime proporzionali spostano il centro di massa anteriormente quando tradotte in un modello in carne, e dunque la stima di Ibrahim e dei suoi colleghi non può essere considerata affidabile per determinare le dimensioni complessive del corpo.[14]

Cranio

[modifica | modifica wikitesto]Il cranio di Spinosaurus era lungo e stretto, fornito di denti conici e dritti, ma non seghettati come in altri teropodi. Nelle fauci vi erano 6-7 denti nella sola premascella, altri dodici nel resto della mascella e altrettanti nel dentario della mandibola. Il secondo e il terzo dente su ogni lato erano notevolmente più grandi rispetto agli altri denti della premascella, creando uno spazio tra questi e i denti del mascellare anteriore, in cui si intersecavano i denti più grandi della mandibola. Davanti agli occhi era presente una piccola cresta, il cui scopo era puramente ornamentale e che forse era ricoperta di cheratina o di pelle vivacemente colorata.[16]

Usando le dimensioni di tre esemplari conosciuti – MSNM V4047, UCPC-2 e BSP 1912 VIII 19 – e supponendo che la parte postorbitale del cranio di MSNM V4047 avesse una forma simile a quella del cranio di Irritator, Dal Sasso ha stimato che il cranio dello Spinosaurus fosse lungo 1,75 metri.[16] Tuttavia, tali stime sono state messe in dubbio, poiché la forma del cranio varia a seconda delle specie di spinosauridi.[16]

Nel 2013, uno studio comparativo sugli spinosauridi e sui coccodrilli odierni dimostrò che, in confronto agli alligatori e allo spinosauride Baryonyx, il cranio di Spinosaurus era poco adattato a resistere alle torsioni. Di conseguenza, si ritiene che Spinosaurus e, in generale, gli Spinosaurinae, dipendessero in misura maggiore dai pesci per il nutrimento rispetto ai loro parenti, benché non si escluda che ogni tanto cacciassero anche prede terricole.[17]

Scheletro postcranico

[modifica | modifica wikitesto]

Come altri spinosauridi, lo Spinosaurus avrebbe avuto un collo lungo e muscoloso, mantenuto in una postura a "S". Le sue spalle erano prominenti e gli arti anteriori, grandi e tozzi, presentavano tre dita artigliate per ogni mano, di cui il primo dito risultava il più grande. Spinosaurus presenta lunghe falangi e artigli solo leggermente ricurvi, il che suggerisce che le sue mani fossero più lunghe rispetto a quelle di altri spinosauridi.[6][18][19]

Molte delle spine neurali sulla schiena dello Spinosaurus erano particolarmente allungate in altezza, costituendo la base di quella che viene comunemente chiamata "vela". Questi processi spinosi potevano raggiungere una lunghezza pari a circa dieci volte il diametro delle vertebre da cui sporgevano, arrivando a misurare fino a 1,65 metri. Le spine neurali anteriori erano leggermente più lunghe di quelle posteriori,[20] ed erano caratterizzate da sottili aste, simili a quelle osservate nei pelycosauri Edaphosaurus e Dimetrodon, ma in contrasto con le spine più spesse dell'iguanodontide Ouranosaurus.[20]

La vela di Spinosaurus non era tuttavia una caratteristica insolita tra i dinosauri: anche gli ornitopodi Ouranosaurus e Morelladon, e i sauropodi Amargasaurus e Rebbachiasaurus, possedevano strutture simili. Tra l'altro, Ouranosaurus e Rebbachiasaurus vivevano negli stessi luoghi e nello stesso periodo di Spinosaurus. Una versione analoga alla vela di Spinosaurus era rappresentata dalle strutture a vela del sinapside permiano Dimetrodon, interpretate da alcuni come un esempio di evoluzione convergente.[20]

Benché sia comunemente ritenuto che questi processi fossero collegati da pelle, formando una "vela", alcuni paleontologi hanno proposto che fossero invece ricoperti da un fitto strato di grasso, analogo alla gobba dei bisonti. Lo stesso Stromer, nel 1915, ipotizzò la presenza di uno strato di grasso e la sua interpretazione come gobba ("si potrebbe piuttosto pensare all'esistenza di una grande gobba di grasso [in tedesco: Fettbuckel], a cui le [spine neurali] fornivano supporto interno"), ma non riuscì mai a dimostrarla.[20] Più tardi, nel 1997, il paleontologo Jack Bowman Bailey riprese questa teoria, affermando che le spine neurali di Spinosaurus e Ouranosaurus erano più corte, in proporzione al corpo, rispetto a quelle dei pelycosauri; inoltre, le spine dei due dinosauri erano piatte e larghe, analoghe a quelle presenti in alcuni mammiferi odierni, come Megacerops e Bison latifrons.[20] Nel 2014, Ibrahim e colleghi ipotizzarono invece che le spine fossero ricoperte strettamente dalla pelle, in modo simile a un camaleonte crestato (Trioceros cristatus), data la loro compattezza, la superficie liscia e il probabile scarso flusso sanguigno.[20]

Lo Spinosaurus presenta un bacino significativamente più piccolo rispetto a quello di altri teropodi giganti, con la superficie dell'ileo pari a circa la metà di quella della maggior parte dei membri del clade. Gli arti posteriori erano corti, rappresentando poco più del 25% della lunghezza totale del corpo, con la tibia più lunga del femore. A differenza di altri teropodi, l'alluce (o quarto dito) di Spinosaurus toccava il terreno, e le falangi delle dita erano insolitamente lunghe e robuste. Gli artigli degli arti posteriori erano poco profondi e piatti ventralmente. Questo tipo di morfologia del piede è osservabile in diverse specie di uccelli costieri, il che indica che i piedi dello Spinosaurus si erano evoluti per camminare su un substrato fangoso e instabile; è anche possibile che fossero palmati.[6]

Dalle vertebre caudali della coda si proiettavano spine neurali sottili e significativamente allungate, simili alla condizione osservata in alcuni altri spinosauridi,[18] sebbene in misura molto più estrema. Insieme alle ossa chevron, anch'esse allungate nella parte inferiore delle vertebre caudali, queste strutture formavano una coda alta e stretta dalla forma a pagaia o a pinna, paragonabile alle code di tritoni e coccodrilli.[21]

Classificazione

[modifica | modifica wikitesto]

Spinosaurus dà il nome alla famiglia degli Spinosauridae, un gruppo di dinosauri teropodi che comprende due sottofamiglie: i Baryonychinae e gli Spinosaurinae. I Baryonychinae includono Baryonyx, dal sud dell'Inghilterra, e Suchomimus, dal Niger, nel centro dell'Africa. Gli Spinosaurinae comprendono, ovviamente, Spinosaurus, Irritator e Oxalaia, entrambi dal Brasile.[10] Gli Spinosaurinae condividono denti dritti, serrati e ben distanziati – ad esempio, 12 su un lato della mascella – a differenza dei Baryonychinae, che presentavano tratti più primitivi, come denti curvi, dentellati e in maggior numero (circa 30 per lato del mascellare).[10][16]

L'analisi sugli spinosauridi condotta da Arden et al. (2018) ha concluso che Sigilmassasaurus e Spinosaurus formano un clade, ossia la tribù Spinosaurini, definita come "tutti gli spinosauridi più vicini a Spinosaurus aegyptiacus che a Irritator challengeri o Oxalaia quilombensis". Lo stesso studio indica Siamosaurus suteethorni e Ichthyovenator laosensis come membri degli Spinosaurinae.[18]

Filogenesi

[modifica | modifica wikitesto]La sottofamiglia Spinosaurinae fu nominata da Sereno nel 1998 e definita da Holtz et al. (2004) come "tutti i taxa più vicini a Spinosaurus aegyptiacus che a Baryonyx walkeri". La sottofamiglia Baryonychinae fu nominata da Charig & Milner nel 1986 per contenere l'appena scoperto Baryonyx, prima che quest'ultimo fosse riferito agli Spinosauridi. Essa è stata definita da Holtz et al. (2004) come il clade complementare di tutti i taxa più vicini a Baryonyx walkeri che a Spinosaurus aegyptiacus. Alcune analisi di Marcos Sales e Cesar Schultz et al. (2017) indicano che gli spinosauridi sudamericani Angaturama, Irritator e Oxalaia erano intermedi tra Baronychinae e Spinosaurinae, in base alle loro caratteristiche craniodentali e all'analisi cladistica. Ciò suggerisce che Baryonychinae potrebbe, in effetti, non essere monofiletico. Tuttavia, la successiva analisi di Arden et al. (2018) ha rivalutato Baryonychinae come monofiletico, contenente solo Baryonyx e Suchomimus.[18]

Di seguito è riportato un cladogramma pubblicato nel 2012 da Allain, sulla famiglia degli spinosauridi,[16] aggiornato con i dati di Arden et al. (2018):[18]

| Spinosauridae |

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Storia della scoperta

[modifica | modifica wikitesto]

I primi resti fossili di Spinosaurus furono ritrovati e descritti nel XX secolo. Fra il 1910 e il 1914 il nobile paleontologo bavarese Ernest Freiherr Stromer van Reichenbach, insieme alla sua équipe, condusse varie e prolungate spedizioni nel Sahara egiziano, ai margini orientali dell'antico sistema fluviale di cui il Kem Kem costituisce il confine occidentale. Stromer scoprì e descrisse circa 45 taxa diversi, comprendenti dinosauri, coccodrilli, tartarughe e pesci. Tra le sue scoperte spiccavano due scheletri parziali di un dinosauro fino ad allora sconosciuto, che nel 1915 egli battezzò Spinosaurus aegyptiacus. I resti provenivano entrambi dalla Formazione Bahariya e il secondo esemplare, denominato da Stromer come "Spinosaurus B", comprendeva alcune vertebre cervicali e parte degli arti posteriori. Tuttavia, già allora Stromer li riteneva abbastanza diversi dall'olotipo di Spinosaurus da poterli considerare appartenenti a un animale differente. Secondo le moderne ricerche, tali resti apparterrebbero o a un Carcharodontosaurus[3] o a un Sigilmassasaurus.[3]

Grazie alle sue scoperte, esposte con grande risalto nelle sale della Collezione statale bavarese di paleontologia e geologia di Monaco, Stromer divenne celebre. Durante la Seconda guerra mondiale, egli tentò disperatamente di far trasferire altrove la sua raccolta per salvarla dai bombardamenti alleati; tuttavia, il direttore del museo, un nazista fervente che lo odiava per le sue critiche al regime, rifiutò. Così, nell'aprile 1944, un raid aereo distrusse il museo e quasi tutti i fossili in esso contenuti. Dello Spinosaurus di Stromer rimase soltanto qualche appunto preso sul campo, qualche disegno e qualche fotografia seppiata.

Si dovette attendere fino al 1996 prima di risentire nuovamente parlare di nuovi resti di Spinosaurus. In quell'anno, infatti, il paleontologo Dale Russell indicò una nuova specie, S. maroccanus, basandosi su alcune vertebre del collo. L'olotipo (NMC 50791) di questa presunta nuova specie comprendeva una vertebra cervicale di 19,5 centimetri; fu proprio questa a far supporre a Russell l'esistenza di una specie differente, in quanto tale vertebra risultava più lunga di quelle riscontrate in Spinosaurus aegyptiacus. Tuttavia, questa ipotesi venne contestata da molti paleontologi, poiché la lunghezza delle vertebre può variare notevolmente da individuo a individuo e, siccome l'olotipo di S. aegyptiacus è andato distrutto, non è possibile effettuare un confronto adeguato tra le due specie. Pertanto, sebbene alcuni tendano a considerare S. maroccanus una specie valida, la maggior parte degli esperti concorda nel ritenere che si tratti di un nomen dubium o di un sinonimo junior di S. aegyptiacus o di Sigilmassasaurus.[3]

Solo nel 2005 si ebbe una svolta significativa, quando i paleontologi italiani Cristiano Dal Sasso e Simone Maganuco descrissero l'esemplare MSNM V4047, composto dal muso dell'animale (inclusi la premascella, una mascella parziale e un osso lacrimale parziale lungo ben 98,8 centimetri), ritrovato nei Kem Kem Beds. Si trattava dell'esemplare più completo ritrovato dopo l'olotipo distrutto di Stromer, oltre che del più grande finora conosciuto.

Infine, nel 2014 il paleontologo Nizar Ibrahim riportò alla luce, nel Kem Kem marocchino, nuovi resti frammentari ma eccezionalmente preservati. L'esemplare, catalogato come FSAC-KK 11888 e identificato come "Spinosaurus C", comprendeva lo scheletro parziale di un animale subadulto, di circa 17 anni, e oggi è designato come il nuovo neotipo di Spinosaurus, sebbene alcuni paleontologi, come Evers, non siano d'accordo con tale scelta. L'esemplare include alcune grandi vertebre cervicali, vertebre dorsali, spine neurali, un osso sacro completo, i femori, le tibie, le falangi pedali, alcune vertebre caudali, diverse costole dorsali e frammenti del cranio. Tuttavia, la ricostruzione dell'animale basata su tali resti ha lasciato perplessi molti studiosi; secondo questo modello, infatti, l'animale presentava zampe posteriori sproporzionatamente brevi e la locomozione avveniva in modalità quadrupede. Successivamente, tuttavia, è stato dimostrato da più paleontologi che il campione in questione non è una chimera, bensì un autentico esemplare di Spinosaurus; pertanto, oggi si ritiene che l'animale possedesse arti posteriori più brevi di quanto si ritenesse in precedenza.

Resti fossili

[modifica | modifica wikitesto]Sono stati scoperti sei resti importanti di Spinosaurus, tutti parziali e ritrovati nel Nordafrica, tra il Kem Kem marocchino e la Formazione Bahariya egiziana.

- BSP 1912 VIII 19 – Descritto da Stromer nel 1915 dalla Formazione Bahariya, fu l'olotipo di Spinosaurus. Il materiale frammentario comprendeva: il dentario inferiore destro e sinistro della mandibola lungo circa 75 centimetri; un pezzo di mascellare sinistro, descritto ma non disegnato; 20 denti; 2 vertebre cervicali; 7 vertebre dorsali; 3 vertebre sacrali; 1 vertebra caudale; 4 costole toraciche e una gastralia. Delle nove spine neurali di cui veniva indicata l'altezza, la più lunga – denominata "i" e associata a una vertebra dorsale – misurava ben 1,65 metri. Secondo Stromer il campione proveniva dal primo Cenomaniano, circa 97 milioni di anni fa. Questo esemplare andò distrutto durante la Seconda guerra mondiale, in particolare nella notte tra il 24 e il 25 aprile 1944, a seguito di un bombardamento inglese su Monaco che danneggiò gravemente l'edificio che ospitava il Paläontologisches Museum München. Tuttavia, i disegni dettagliati e le descrizioni del campione rimasero illesi. Il figlio di Stromer donò gli archivi del padre al Paläontologische Staatssammlung München nel 1995, e Smith analizzò due fotografie dell'olotipo di Spinosaurus, concludendo – sulla base di una fotografia della mandibola – che i disegni originali di Stromer (1915) risultavano leggermente imprecisi. Nel 2003, Oliver Rauhut suggerì che l'olotipo di Spinosaurus potesse rappresentare una chimera, composta dalle vertebre e dalle spine neurali di un carcharodontosauride simile ad Acrocanthosaurus e dal dentario di un Baryonyx o di un Suchomimus. Tuttavia, tale ipotesi è stata respinta.

- NMC 50791 – Oggi conservata al Canadian Museum of Nature, si tratta di una vertebra medio-cervicale lunga circa 19,5 centimetri, ritrovata nei Kem Kem Beds, in Marocco. Essa è l'olotipo della specie Spinosaurus maroccanus e fu descritta da Russell nel 1996. Insieme a questa vertebra, Russell descrisse anche due metà di vertebre cervicali (NMC 41768 e NMC 50790), un frammento di dentario anteriore (NMC 50832), un frammento di medio-dentario (NMC 50833) e una vertebra anteriore dorsale dell'arco neurale. Secondo Russell tali reperti proverrebbero dall'Albiano, sebbene questa ipotesi presenti elementi di dubbia identità.

- MNHN SAM 124 – Di proprietà del Muséum National d'Histoire Naturelle, consiste nella punta di un muso (composta da parte di mascella e premascellare, vomere e frammenti dentari), ritrovata in Algeria e descritta da Taquet e Russell nel 1998.[22] I due studiosi ritengono che questo reperto, insieme ad altri (SAM 125, SAM 126-127 e SAM 128), appartenga alla specie maroccanus.

- BM231 – Di proprietà dell'Office National des Mines, a Tunisi, consiste in un frammento dentario rinvenuto nella formazione Chenini, in Tunisia, e descritto da Buffetaut e Ouaja nel 2002.

- UCPC-2 – Facente parte della collezione paleontologica dell'University of Chicago, consiste in due ossa nasali con una piccola cresta infraoculare, rinvenute nei giacimenti del Kem Kem nel 1996, ma descritte solo nel 2005 da Cristiano Dal Sasso, del Museo Civico di Storia Naturale di Milano.

- MSNM V4047 – Di proprietà del Museo Civico di Storia Naturale di Milano, ritrovato anch'esso nel Kem Kem e descritto da Dal Sasso nel 2005, consiste nella parte anteriore del cranio (premascellare, parte della mascella e delle ossa nasali) per una lunghezza di 98,8 cm. In uno studio, Arden et al. (2018) hanno tentativamente assegnato questo esemplare a Sigilmassasaurus brevicollis. Tuttavia, in assenza di materiali fossili articolati, è difficile stabilire con certezza a quale genere appartenga l'esemplare.[18]

- FSAC-KK 11888 – Soprannominato anche "Spinosaurus C", è uno scheletro parziale di un individuo subadulto, recuperato nei Kem Kem Beds, Nord Africa. Descritto da Ibrahim et al. (2014), è stato designato come il neotipo di Spinosaurus (sebbene Evers et al., 2015, abbiano rifiutato tale designazione). L'esemplare comprende alcune vertebre cervicali, vertebre dorsali, spine neurali, un osso sacro completo, femore, tibia, falangi del piede, vertebre caudali, numerose costole dorsali e frammenti del cranio.[6] Le proporzioni corporee di questo esemplare sono state oggetto di discussione tra i paleontologi, poiché gli arti posteriori risultano sproporzionatamente più corti rispetto alle ricostruzioni precedenti. Tuttavia, è stato dimostrato da più studiosi che il campione non è una chimera, bensì un autentico esemplare di Spinosaurus, il che suggerisce che l'animale possedesse arti posteriori molto più brevi di quanto precedentemente si ritenesse.[6]

- MSNM V6894 – Esemplare scoperto nel 1999 in Marocco e rimasto per anni nelle collezioni del Museo di Storia Naturale di Milano fino alla sua descrizione nel 2018. L'esemplare consiste in una singola falange unguale di circa 21 millimetri; rappresenta il più piccolo esemplare di Spinosaurus conosciuto. L'animale in vita doveva essere lungo circa 1,78 metri;[23]

Altri reperti sinora ritrovati consistono prevalentemente in frammenti di ossa e denti:

- Materiale appartenente a questa specie è stato ritrovato in Kenya, nei Tirkana Grits;[24]

- Una pubblicazione del 1986 descrive strutture prismatiche presenti nello smalto di due denti di spinosauro di provenienza tunisina;[25]

- Buffetaut descrisse, fra il 1989 e il 1992, tre reperti (due parti della mascella e un dente) di proprietà del Museum für Geologie und Paläontologie dell'Università di Gottinga: IMGP 969-1, IMGP 969-2, IMGP 969-3.[26][27]

- Kellner e Mader descrissero nel 1997 due denti di provenienza marocchina (LINHM 001-002), molto simili a quelli dell'olotipo;[28]

- Alcuni denti provenienti dalla formazione tunisina di Chenini sono stati assegnati a Spinosaurus nel 2000;[29]

- Nel 2007, altri denti provenienti dalla Formazione Echkar, nel Niger, furono attribuiti a questa specie, sebbene con qualche dubbio;[30].

- Un dente parziale, lungo circa 8 cm, acquistato a una fiera di fossili e originario del Kem Kem marocchino, è stato attribuito a Spinosaurus maroccanus. Esso presenta striature larghe circa 1-5 mm longitudinali e alcune micro-strutture (creste irregolari) tra le striature, come descritto in una pubblicazione del 2010;

- MHNM.KK374 to.KK378 – Si tratta fi cinque quadrati isolati (ossa del cranio) di diverse dimensioni, raccolti dalla gente del posto e acquistati commercialmente nella regione del Kem Kem, nel Marocco sud-orientale, forniti da François Escuillié e depositati nelle collezioni del Muséum d'Histoire Naturelle di Marrakech. Questi quadrati mostrano due diverse morfologie che suggeriscono l'esistenza di due spinosaurini in Marocco.[31]

Possibili esemplari

[modifica | modifica wikitesto]Del possibile materiale appartenente a Spinosaurus è stato segnalato nel Turkana Grits, in Kenya.

Alcuni scienziati hanno preso in considerazione l'ipotesi che il genere Sigilmassasaurus sia un sinonimo junior di Spinosaurus. Nella descrizione di Ibrahim (2014), gli esemplari di Sigilmassasaurus sono stati impiegati nella ricostruzione di Spinosaurus, insieme all'esemplare "Spinosaurus B" designato come il nuovo neotipo, mentre S. maroccanus è stato considerato un nomen dubium.[32]

Paleobiologia

[modifica | modifica wikitesto]Funzione delle spine neurali

[modifica | modifica wikitesto]

La funzione della vela o gobba di Spinosaurus è tuttora incerta; le ipotesi più probabili comprendono il suo utilizzo per la termoregolazione, ossia per regolare la temperatura corporea dell'animale. Tuttavia, le ipotesi più accreditate la vedrebbero come un semplice ornamento visivo usato per intimorire i rivali e altri predatori e per attrarre le femmine durante la stagione riproduttiva.[20]

La struttura poteva essere utilizzata per la termoregolazione. Se essa fosse stata percorsa da numerosi vasi sanguigni, l'animale avrebbe potuto esporsi al sole per assorbire calore. Un'altra teoria prevede che, in caso di calore eccessivo, la vela, esposta controvento, avrebbe contribuito a rinfrescare l'animale durante le giornate molto calde. Ciò implicherebbe che l'animale fosse solo parzialmente endotermico e che vivesse in un clima caratterizzato da notti fresche e giornate molto soleggiate. Inoltre, i grandi animali, a causa del loro basso rapporto tra superficie corporea e volume totale (principio di Bergmann), hanno maggiore difficoltà nel dissipare il calore alle temperature elevate rispetto a quanto ne assorbano a temperature più basse. Le vele dei dinosauri di taglia grossa incrementavano l'area di pelle esposta con un minimo aumento del volume corporeo. In più, se la vela fosse posizionata a 90° rispetto a una brezza fresca, l'animale non avrebbe avuto problemi nel rinfrescarsi nel caldo clima dell'Africa cretacea.[33]

Nel 1997, tuttavia, Bailey sostenne che la vela avrebbe assorbito più calore di quanto ne dissipasse e propose che Spinosaurus e gli altri dinosauri con processi spinosi lunghi possedessero gobbe per depositare grasso, proteggendosi così dall'insolazione e dal calore eccessivo.[20] Dall'ultima interpretazione del paleontologo Nizar Ibrahim, risalente al 2014, emerse che le spine neurali presentavano una superficie liscia ed era quindi improbabile che potessero sostenere una massa consistente di tessuti molli, come quella di una gobba. Inoltre, esse mostravano poche tracce di canali idonei ad ospitare vasi sanguigni, rendendo meno plausibile l'ipotesi che la "vela" avesse una funzione termoregolatrice.[20]

Le strutture corporee elaborate di molti animali odierni tendono a essere utilizzate per attrarre individui del sesso opposto durante l'accoppiamento. È possibile che la vela o la gobba di questi dinosauri venisse impiegata anche nel corteggiamento, in modo analogo a quanto avviene con la coda del pavone. Stromer ipotizzò che i maschi e le femmine potessero distinguersi per la lunghezza dei loro processi spinosi.[34]

Gimsa et al. (2015) suggerirono un'altra utilità, ben più originale, alla vela di Spinosaurus, paragonandola alle pinne dorsali dei moderni pesci vela e attribuendole uno scopo idrodinamico.[35] Questi studiosi hanno osservato che gli spinosauridi più basali, come Baryonyx o Suchomimus, avevano gambe più lunghe e vele dalla forma arrotondata o a mezzaluna, mentre la vela di Spinosaurus assumeva una forma vagamente rettangolare, simile a quella dei pesci vela moderni. Sulla base di tali similitudini anatomiche, hanno ipotizzato che gli Spinosaurus potessero cacciare cooperativamente in acque medio-alte, utilizzando la lunga coda affusolata per stordire i pesci o le prede in generale, in maniera simile agli squali volpe. Nuotando in cerchio, gli esemplari avrebbero formato una sorta di "rete da pesca" grazie alle loro alte vele, da cui poi ciascun individuo poteva attaccare singolarmente i pesci intrappolati, sfruttando il lungo muso. La vela avrebbe inoltre favorito l'agilità dell'animale nell'ambiente acquatico. In particolare, Gimsa et al. hanno affermato:

L'anatomia dello Spinosaurus mostra un'altra analogia con un animale moderno: la sua lunga coda, simile a quella dello squalo volpe, sarebbe stata ideale per sferzare e stordire i banchi di pesci (Oliver, 2013) di cui si cibava. La strategia di caccia adottata dai pesci vela e dagli squali volpe funziona quando più esemplari collaborano per radunare le prede in un unico punto, formando una sorta di bolla (Helfman, Collette e Facey, 1997; Oliver, 2013; Domenici, 2014). Dal momento che ciò risulta impossibile per un solo predatore, più individui cooperano nella caccia. Quando il banco di pesci è immobilizzato, il pesce vela alza la sua vela e si butta nel banco utilizzando il lungo rostro per separare e catturare singoli esemplari (Lauder & Drucker, 2004). Domenici (2014) osserva che la vela del pesce vela contribuisce all'idrodinamicità e all'agilità in acqua, generando una forza che riduce la rotazione di imbardata contrastando la forza laterale. Ciò implica che la preda non percepisca la vela come parte integrante del predatore durante l'avvicinamento (Marras, 2015; Webb & Weihs, 2015). Filmati disponibili online dimostrano in modo convincente le strategie di caccia degli squali volpe e dei pesci vela. È interessante notare come anche Spinosaurus possieda adattamenti anatomici che lo rendono adatto a questo tipo di caccia: una vela alta e allungata per intrappolare la preda, una coda flessibile per sferzare e stordire e un lungo muso per separare e attaccare la preda. Inoltre, la vela dorsale sommersa avrebbe fornito una forte controspinta ai movimenti del collo e della coda durante il nuoto, in maniera analoga a quanto osservato nei pesci vela moderni (Domenici, 2014) o negli squali volpe (Oliver, 2013). Formando un fulcro idrodinamico e stabilizzando il tronco lungo l'asse dorsoventrale, la vela avrebbe compensato l'inerzia del collo nei movimenti laterali della coda e viceversa, non solo durante la predazione, ma anche nel nuoto accelerato. Questo comportamento potrebbe spiegare anche il torace allungato e muscoloso di Spinosaurus, in connessione con il suo lungo collo, come riportato da Ibrahim.[35]

Infine, è del tutto possibile che la vela dell'animale combinasse tutte queste funzioni, venendo usata contemporaneamente per la termoregolazione, per intimidire rivali e predatori e per attrarre le femmine durante il corteggiamento. In questo caso, la vela di Spinosaurus andrebbe considerata come una struttura elaborata e vivacemente colorata.[20]

Un'altra ipotesi relativa all'allungamento delle spine neurali di Spinosaurus, formulata da Andrea Cau, ne conferirebbe un'utilità più interna: Spinosaurus differisce dagli altri megalosauroidi, inclusi i barionichini, per l'allungamento della parte pre-sacrale del corpo, pur essendo probabilmente comparabile agli altri taxa nelle dimensioni generali dell'arto posteriore.[36]

Secondo il paleontologo italiano, un animale "allungato" che deve mantenere la testa sospesa necessita di tendere i legamenti in un punto elevato, come le spine neurali. Questa interpretazione indica, quindi, che le spine neurali di Spinosaurus non siano soltanto un mezzo di display sessuale (funzione che potrebbe essere secondaria), ma una necessaria conseguenza biomeccanica delle sue inusuali proporzioni corporee. Le spine neurali elevate si sarebbero evolute come ancoraggio dei legamenti epiassiali necessari per bilanciare una leva corporea sbilanciata in avanti. Dettaglio non trascurabile, questo modello implica che la maggior parte delle forze peso agisca sugli arti posteriori, suggerendo che l'animale fosse bipede.[37]

Dieta e alimentazione

[modifica | modifica wikitesto]

È ormai un dato di fatto che Spinosaurus fosse un predatore semi-acquatico che si cibava principalmente di pesci e altri animali acquatici. Le sue caratteristiche insolite – mascelle allungate, denti conici e narici arretrate – indicano un animale equipaggiato per la vita acquatica e per la predazione di fauna ittica. L'ipotesi di Spinosaurus come mangiatore di pesce specializzato fu suggerita per la prima volta da A. J. Charig e A. C. Milner per l'imparentato Baryonyx, basandosi sulla somiglianza anatomica delle fauci con quelle dei coccodrilli e sulla presenza di squame di pesce semidigerite all'interno della cassa toracica dell'olotipo.[38]

Inoltre, praticamente tutti gli spinosauridi sono stati ritrovati in ambienti che un tempo erano paludosi o costieri, o comunque ospitavano una grande fauna ittica, come il grosso pesce Mawsonia; habitat simili erano presenti nel Cretaceo medio del Nord Africa e del Brasile. Prove dirette sulla dieta degli spinosauridi sono state rinvenute in Europa e in Sudamerica: l'olotipo di Baryonyx, oltre a contenere squame di pesce semidigerite, presentava nella sua cassa toracica anche le ossa di un giovane Iguanodon, mentre un dente spinosauride è stato scoperto conficcato nel collo di uno pterosauro sudamericano.[39]

Gregory S. Paul propose che Spinosaurus fosse un predatore generalista e opportunista, l'equivalente cretacico di un orso grizzly, capace di cibarsi soprattutto di pesce ma anche di carcasse o di prede di taglia piccola e media.[9] Questa ipotesi fu supportata da una serie di dati biomeccanici ottenuti nel 2013, che dimostravano come Spinosaurus non fosse un piscivoro obbligato, e che la sua dieta dipendesse in parte anche dalla grandezza dell'individuo. La morfologia rostrale dell'animale gli permetteva di resistere alle torsioni verticali, mentre le mascelle risultavano poco adatte alle torsioni laterali.[17]

Un'ulteriore prova del comportamento piscivoro di Spinosaurus è data da un rinvenimento del 1975, quando fu trovata una mascella fossile contenente al suo interno una vertebra, probabilmente appartenente al gigantesco pesce sega Onchopristis. Anche se la vertebra potesse essere depositata post-mortem, il fossile suggerisce che il dinosauro e il pesce vivevano probabilmente nello stesso ambiente, il che apre la possibilità che Spinosaurus predasse Onchopristis e altri grandi pesci della zona.

Infine, una tomografia computerizzata sul muso di Spinosaurus, eseguita da Dal Sasso, ha rivelato la presenza di forami che potrebbero rappresentare meccanorecettori. In vita, questi avrebbero permesso all'animale di mantenere il muso sulla superficie dell'acqua per localizzare i pesci senza vederli, in modo analogo a quanto accade nei moderni coccodrilli, che presentano una struttura simile, seppur meno complessa.[40]

Abitudini acquatiche

[modifica | modifica wikitesto]

Un'analisi isotopica del 2010 condotta da Romain Amiot e colleghi ha rilevato che i rapporti isotopici dell'ossigeno nei denti degli spinosauridi – compresi quelli di Spinosaurus – indicano stili di vita semiacquatici. I rapporti isotopici dello smalto dei denti e di altre parti di Spinosaurus (ritrovati in Marocco e in Tunisia) e di altri predatori della stessa area, come Carcharodontosaurus, sono stati confrontati con le composizioni isotopiche di teropodi, tartarughe e coccodrilli contemporanei. Lo studio ha evidenziato che i denti di Spinosaurus, provenienti da cinque delle sei località campionate, presentavano rapporti isotopici dell'ossigeno più simili a quelli di tartarughe e coccodrilli rispetto ad altri denti di teropodi presenti nelle stesse località. Gli autori hanno quindi ipotizzato che Spinosaurus potesse prediligere habitat terrestri o acquatici in base alla concorrenza alimentare con altri grandi teropodi o con i grandi coccodrilli presenti nel suo ambiente.[41]

Uno studio del 2018 di Donald Henderson, tuttavia, confuta l'affermazione che Spinosaurus fosse semiacquatico. Studiando la galleggiabilità dei coccodrilli e confrontandola con la posizione dei polmoni in Spinosaurus, è emerso che quest'ultimo non poteva affondare o immergersi completamente sotto la superficie dell'acqua, ed era in grado di mantenere l'intera testa sopra l'acqua mentre galleggiava, proprio come altri teropodi non acquatici. Inoltre, lo studio ha evidenziato che Spinosaurus doveva continuamente pagaiare con le zampe posteriori per evitare di ribaltarsi su un lato, un comportamento non riscontrato negli animali semiacquatici attuali. Henderson ha dunque teorizzato che Spinosaurus probabilmente non cacciava completamente immerso nell'acqua, ma trascorreva gran parte del suo tempo sulla terraferma o in acque poco profonde.[42][43]

Studi successivi, condotti a seguito della scoperta della coda a pagaia di Spinosaurus, hanno confutato la proposta di Henderson secondo cui l'animale abitasse principalmente in acque poco profonde e fosse troppo galleggiabile per immergersi. Le analisi della coda, basate sui fossili recuperati e studiati da Ibrahim, Pierce, Lauder Sereno e colleghi nel 2018, indicano che Spinosaurus possedeva una coda carenata, ben adattata a spingere l'animale attraverso l'acqua. Le spine neurali allungate e gli ossicini chevron, presenti lungo tutta la lunghezza della coda (sia sul lato dorsale che ventrale), suggeriscono che Spinosaurus fosse capace di nuotare in modo simile ai moderni coccodrilli. Sperimentazioni condotte da Lauder e Pierce hanno evidenziato che la coda di Spinosaurus generava otto volte più spinta in avanti rispetto alle code di teropodi terrestri, come Coelophysis e Allosaurus, ed era due volte più efficiente nel produrre propulsione. Questi risultati indicano che Spinosaurus potrebbe aver avuto uno stile di vita paragonabile a quello di alligatori e coccodrilli moderni, rimanendo in acqua per lunghi periodi durante la caccia.[21]

Nel 2021, David Hone e Thomas Holtz pubblicarono un articolo in cui sostenevano che l'anatomia di Spinosaurus fosse più coerente con uno stile di vita costiero generalista, piuttosto che con quello di un predatore attivo che insegue le prede in acqua, come suggerito da Ibrahim.[44] Lo studio evidenziava, ad esempio, il posizionamento ventrale di narici e orbite, che implicherebbe l'obbligo di sollevare l'intera testa fuori dall'acqua in modo inefficiente per poter respirare, rendendo improbabile uno stile di vita simile a quello dei coccodrilli. Inoltre, gli autori sottolineavano come la forma generale del corpo di Spinosaurus non fosse ottimale per ridurre la resistenza indrodinamica,[43] e come la rigidità del tronco rigido e la coda apparentemente poco muscolosa fossero in contrasto con la necessità di flessibilità osservata nei coccodrilli, animali che devono fare curve brusche durante l'inseguimento delle prede. Queste osservazioni mettevano in discussione l'ipotesi di un predatore acquatico specializzato.

Uno studio del 2022 di Fabbri et al. ha confrontato la struttura ossea di Spinosaurus con quella di Baryonyx e Suchomimus. I risultati hanno rivelato che Spinosaurus e Baryonyx possedevano ossa dense, che facilitavano l'immersione e l'inseguimento delle prede sott'acqua, mentre Suchomimus aveva ossa più cave, suggerendo una predilezione per la caccia in acque poco profonde. Questi risultati indicano che vari generi di spinosauridi erano ecologicamente più disparati di quanto si pensasse in precedenza, con alcuni taxa maggiormente adatti alla caccia in ambienti subacquei, mentre altri erano più terrestri, seppur strettamente imparentati.[45][46][47]

Nello stesso anno, contraddicendo lo studio di Fabbri e colleghi, Sereno e collaboratori hanno suggerito che Spinosaurus fosse completamente bipede sulla terraferma e un nuotatore di superficie instabile e lento in acque profonde. I loro risultati, basati sulla ricostruzione di un modello TC dello scheletro – con aggiunta di aria interna e muscoli – unitamente alle località fossilifere in cui erano stati recuperati esemplari di Spinosaurus (che indicavano la presenza dell'animale anche in ambienti fluviali e lacustri dell'entroterra), suggeriscono che Spinosaurus fosse un piscivoro semi-acquatico d'agguato, che frequentava sia gli ambienti costieri che quelli fluviali. Allo stesso tempo, i ricercatori ipotizzarono che la grande coda a pagaia potesse essere utilizzata più per l'esibizione che per la nuotata, analogamente a quanto osservato in animali odierni con pinne o creste caudali, come basilischi e idrosauri.[14]

Infine, un articolo del 2024 di Myrhvold et al. sostiene che né Spinosaurus né Baryonyx fossero predatori subacquei nel senso classico. Lo studio suggerisce che questi dinosauri cacciassero in maniera più simile agli aironi, anziché immergersi completamente per catturare le prede.[48] Un altro articolo dello stesso anno, basato sulle misurazioni lineari del cranio di Spinosaurus, ha concluso che la morfologia cranica e il metodo di caccia dell'animale sarebbero probabilmente più simili a quelli di uccelli trampolieri come gli aironi, pur sottolineando l'incertezza riguardo all'efficacia del cranio per la caccia subacquea.[49]

Locomozione e postura

[modifica | modifica wikitesto]Benché tradizionalmente raffigurato come un bipede, lo Spinosaurus è stato occasionalmente rappresentato, a metà del XX secolo, come un quadrupede obbligato, simile al Dimetrodon.[50] A partire dalla metà degli anni '70 si ipotizzò che lo Spinosaurus potesse essere almeno un quadrupede occasionale,[8] un'idea rafforzata dalla scoperta dell'imparentato Baryonyx, che possedeva arti anteriori lunghi e robusti.[51] Se l'ipotesi della gobba fosse stata valida, Bailey (1997) fu aperto alla possibilità di una postura quadrupede,[20] portando a diverse ricostruzione dell'animale in una posa quadrupede.[20] Sebbene l'ipotesi di un'andatura quadrupede tipica sia caduta in disgrazia, si credeva ancora che gli spinosauridi potessero accovacciarsi in posizione quadrupede a causa di vincoli biologici e fisiologici.[38] Gli spinosauridi, come tutti i teropodi, non potevano orientare le mani in posizione prona,[52] ma è possibile che potessero sostenere il peso corporeo utilizzando i lati esterni delle mani.[53]

La possibilità di uno Spinosaurus quadrupede venne resuscitata da un articolo del 2014 di Ibrahim e colleghi, che descriveva nuovo materiale dell'animale. Lo studio evidenziava che gli arti posteriori dell'animale erano molto più corti di quanto si pensasse in precedenza e che il centro di massa era situato nel punto medio del torso, anziché vicino al bacino come nei tipici teropodi bipedi. È stato quindi proposto che Spinosaurus fosse scarsamente adattato alla locomozione terrestre bipede e che, sulla terraferma, dovesse essere un quadrupede obbligato. La ricostruzione utilizzata nello studio si basava su un'estrapolazione di individui di dimensioni diverse, ridimensionati secondo quelle che si presumevano essere le proporzioni corrette.[54]

Il paleontologo John Hutchinson del Royal Veterinary College dell'Università di Londra ha espresso scetticismo nei confronti della nuova ricostruzione di Ibrahim, avvertendo che l'utilizzo di esemplari di dimensioni diverse può generare chimere imprecise.[55] Anche Scott Hartman ha criticato la ricostruzione, ritenendo che le gambe e il bacino fossero in scala imprecisa (circa il 27% troppo corti) e non corrispondessero alle lunghezze pubblicate.[56] Tuttavia, Mark Witton ha espresso accordo con le proporzioni riportate nello studio.[57]

Nella loro nuova descrizione del 2015 di Sigilmassasaurus, Evers e colleghi hanno sostenuto che Sigilmassasaurus fosse un genere distinto da Spinosaurus, dubitando che il materiale assegnato a quest'ultimo da Ibrahim et al. dovesse appartenere effettivamente a Spinosaurus o Sigilmassasaurus.[3] Nel 2018, un'analisi di Henderson ha invece evidenziato che Spinosaurus era probabilmente competente nella locomozione terrestre bipede, con il centro di massa posizionato vicino ai fianchi, consentendogli di stare in piedi come gli altri teropodi bipedi.[43]

Un articolo del 2024, scritto in collaborazione con Sereno, ha affermato che i precedenti calcoli di Sereno, utilizzati per sostenere la quadrupedalità in Spinosaurus, avevano erroneamente spostato il centro di massa anteriormente ai fianchi. Lo studio, invece, suggeriva che Spinosaurus soddisfacesse i criteri per essere considerato un bipede graviportante (o lento).[58][59]

Locomozione acquatica

[modifica | modifica wikitesto]

Mentre sulla terraferma Spinosaurus appariva impacciato e lento a causa dei corti arti posteriori, la sua locomozione acquatica è oggetto di dibattito. Per molti, lo Spinosaurus si muoveva nell'acqua ondeggiando lateralmente la coda e pagaiando con le tozze zampe palmate, in modo analogo alle moderne anatre e ai coccodrilli. Tuttavia, una nuova ipotesi suggerisce che lo Spinosaurus non nuotasse affatto, ma piuttosto "camminasse" o "saltellasse" sul fondale. Tale ipotesi si basa sulla densità delle ossa dell'animale, che risultano più dense e pesanti rispetto a quelle di altri teropodi, aiutandolo a rimanere sott'acqua e a spostarsi sul fondo come fanno gli attuali ippopotami, tapiri e rinoceronti indiani. In particolare, Spinosaurus mostra numerosi tratti in comune con gli ippopotami, quali dita parzialmente palmate, unghie piatte e un corpo a forma di botte, caratteristiche tipiche degli animali che adottano questo tipo di locomozione.[61]

A fine aprile 2020 un articolo pubblicato su Nature[62] suggeriva che lo spinosauro, almeno per quanto riguarda la specie Spinosaurus aegyptiacus, possedesse una struttura propulsiva acquatica costituita da una coda con spine neurali molto alte e chevron particolarmente lunghi, adatti a una vita semiacquatica. Le prestazioni, in termini di nuoto, di questa coda erano superiori a quelle degli altri dinosauri terrestri e paragonabili a quelle di alcuni vertebrati acquatici odierni. Anche se in misura minore, gli adattamenti acquatici si riscontrano in altri membri del clade spinosauride e potrebbero indicare una sostanziale invasione degli ambienti acquatici da parte di questi dinosauri nel corso dei 50 milioni di anni del loro intervallo stratigrafico.[63]

Ontogenesi

[modifica | modifica wikitesto]Poiché non sono ancora stati scoperti esemplari giovani di Spinosaurus, l'ontogenesi di questo animale rimane un mistero. Tuttavia, la descrizione di una falange unguale ad opera dei paleontologi italiani Simone Maganuco e Cristiano Dal Sasso (2018) getta nuova luce sullo stadio giovanile di questi animali. La falange unguale, lunga circa 21 millimetri e catalogata come MSNM V6894, apparteneva a un individuo giovane lungo circa 1,78 metri. Essa mostra una morfologia molto peculiare, che riflette uno stile di vita semi-acquatico caratteristico di questi animali: le falangi sono larghe e poco incurvate, caratteristiche che consentivano all'animale di muoversi agevolmente su terreni fangosi e nuotare. Queste prerogative dovevano essere presenti fin dalla nascita.[23]

Paleopatologia

[modifica | modifica wikitesto]Un dente di cf. Spinosaurus sp. della Formazione Ifezouane mostra una marcata curvatura linguale sulla corona, lo sviluppo di tre solchi profondi che si estendono dalla giunzione tra radice e corona in direzione dell'apice, una carena attenuata che non prosegue né apicalmente né alla base del dente, e una faccetta di usura sulla punta.[64]

Paleoecologia

[modifica | modifica wikitesto]L'ambiente abitato da Spinosaurus è solo parzialmente compreso e copre gran parte di quello che oggi corrisponde al Nordafrica. Spinosaurus visse nel Cenomaniano africano, circa 112-97 milioni di anni fa. Uno studio del 1996 sui fossili marocchini ha concluso che Spinosaurus, Carcharodontosaurus e Deltadromeus condividevano lo stesso habitat per tutta la durata del Cenomaniano. Gli esemplari di Spinosaurus dell'odierna Formazione Bahariya, in quello che è oggi l'Egitto, vivevano in un ambiente costiero-fluviale caratterizzato da basse maree e canali, riccamente coperti da foreste di mangrovie, e condividevano il territorio con altri teropodi giganti come Bahariasaurus e Carcharodontosaurus, con titanosauri quali Paralititan e Aegyptosaurus e con una fauna acquatica estremamente diversificata che comprendeva: alcuni crocodilomorfi come Aegyptosuchus, Libycosuchus e Stomatosuchus; numerosi pesci come l'ittiodectiforme Cladocyclus, il semionotiforme Lepidotes pankowskii, il tselfatiiforme Paranogmius doederleini, il dipno Ceratodus, gli sclerorhynchidi Onchopristis e Schizorhiza, il celacantiforme Mawsonia lavocati, squali come il lamniforme Cretolamna maroccana e l'ibodontiforme Asteracanthus aegyptiacus, tartarughe come Apertotemporalis baharijensis, lucertole, serpenti come Simoliophis e plesiosauri come Leptocleidus capensis e un possibile policotilide. Durante la stagione secca, è possibile che Spinosaurus si cibasse anche di pterosauri come Alanqa, Xericeps e Siroccopteryx.

Gli esemplari del Kem Kem marocchino avevano a disposizione una fauna ittica e acquatica molto simile e condividevano il territorio con numerosi dinosauri teropodi carnivori come Carcharodontosaurus, Deltadromeus, Sauroniops, Sigilmassasaurus e un abelisauride ancora senza nome. Tale situazione ricorda quella del tardo Giurassico della Formazione Morrison in Nord America, che vantava fino a cinque teropodi giganti più altri di dimensioni minori (Henderson, 1998; Holtz. et al., 2004). Tuttavia, le sostanziali differenze tra i crani dei carnivori del Kem Kem consentivano a ciascuno di occupare nicchie ecologiche differenti e di nutrirsi di prede diverse, analogamente a quanto accade oggi nelle savane africane (Farlow e Pianka, 2002).

Dalla scoperta della Formazione Bahariya fino ai depositi dei Kem Kem Beds, si pose quel problema noto come "enigma di Stromer", poiché lo studioso austriaco fu il primo a notarlo. In quasi tutti gli ecosistemi antichi e moderni, gli erbivori sono generalmente più numerosi dei carnivori, ma le documentazioni fossili (dagli scavi di Stromer in Egitto a quelli de Kem Kem in Marocco) mostrano che nel Nordafrica accadeva l'esatto contrario. La regione era abitata da quattro enormi carnivori, ciascuno dei quali altrove sarebbe stato l'unico superpredatore: il veloce Bahariasaurus, Carcharodontosaurus, Sigilmassasaurus e appunto Spinosaurus. Lo stesso Stromer ipotizzava l'esistenza di grandi erbivori, ma, ad eccezione di alcuni sauropodi titanosauri, non ne veniva trovata traccia. Tuttavia, i nuovi resti rinvenuti da Nizar Ibrahim hanno parzialmente risolto questo mistero: il fatto che Spinosaurus fosse così ben adattato al nuoto e all'ambiente acquatico, unitamente alla presenza di una fauna ittica così vasta, avrebbe permesso a Spinosaurus (e forse anche a Sigilmassasaurus) di nutrirsi senza entrare in forte competizione con gli altri dinosauri carnivori, contribuendo così a bilanciare la catena alimentare anche in assenza di erbivori terrestri.

Nella cultura di massa

[modifica | modifica wikitesto]

Nonostante la sua massa imponente, superiore a quella di qualsiasi altro dinosauro teropode, e il suo aspetto bizzarro e maestoso, Spinosaurus è rimasto pressoché sconosciuto a molti a causa della distruzione del suo olotipo; l'animale è tornato sotto i riflettori solo recentemente, dopo che nel 2014 sono stati ritrovati nuovi resti fossili che ne hanno permesso la ricostruzione completa.

La prima apparizione ufficiale di Spinosaurus sul grande schermo avvenne nel 2001, con Jurassic Park III, dove sostituì il Tyrannosaurus nel ruolo di antagonista principale. Il consulente paleontologico del film, John R. Horner, ha affermato: "Se la ferocia dell'animale fosse proporzionale alla sua lunghezza, allora Spinosaurus sarebbe stato il più grande e pericoloso dinosauro mai vissuto sul nostro pianeta. La mia ipotesi è che il T. rex fosse in realtà principalmente un animale spazzino, mentre Spinosaurus era veramente un predatore attivo". Inoltre, riguardo alla scelta di preferire Spinosaurus al Tyrannosaurus, Horner ha spiegato: "Il T. rex ha avuto il suo momento di gloria ed è giunta l'ora di far spazio a un carnivoro più meritevole".[65]

Nel film, tuttavia, Spinosaurus presenta alcuni errori anatomici a causa della scarsa conoscenza dell'epoca sul dinosauro: il muso è stato ricreato sulla base di quello di un Baryonyx e la vela è piccola e a forma di mezzaluna. Nel film l'animale risulta comunque più grande del T. rex; in una scena i due carnivori si scontrano e Spinosaurus esce vittoriosdo, spezzando il collo al Tyrannosaurus – un'azione improbabile, poiché per compierla Spinosaurus avrebbe dovuto possedere pollici opponibili. In Jurassic World del 2015 vi è un cenno a questa lotta: verso la fine del film il Tyrannosaurus protagonista appare distruggendo uno scheletro di Spinosaurus, probabilmente una ripicca per i fan del T. rex che si erano lamentati della sconfitta nel terzo film.

Lo Spinosaurus di Jurassic Park III è poi ritornato nel franchise, comparendo nella quarta e quinta stagione della serie animata Jurassic World - Nuove Avventure, dove il suo DNA viene utilizzato per realizzare un ibrido con il Sinoceratops. Infine, un gruppo di questi dinosauri comparirà anche nel film Jurassic World - La rinascita (2025), con un design aggiornato in base alle più recenti scoperte scientifiche.

Lo Spinosaurus appare anche nel trailer del videogioco Primal Carnage, dove, similmente a quanto avvenne in Jurassic Park III, combatterà contro un T. rex, venendone però sconfitto. Dopo il debutto in Jurassic Park III, lo Spinosaurus è apparso anche nel documentario del 2009 Mega Beast, dove viene esageratamente elogiato come il superpredatore del suo habitat, e nel documentario della BBC Planet Dinosaur (2011), in cui viene finalmente mostrato correttamente come un predatore piscivoro. È inoltre il protagonista assoluto del documentario del 2014, della National Geographic Bigger than T. rex, che racconta la storia del ritrovamento dei resti da parte di Nizar Ibrahim e le nuove scoperte rilative a Spinosaurus.

Oltre ai film, ai giocattoli e ai libri, Spinosaurus è stato raffigurato anche su francobolli in Angola, Gambia e Tanzania.[66][67]

Note

[modifica | modifica wikitesto]- ^ Robert S.H. Smyth, Nizar Ibrahim e David M. Martill, Sigilmassasaurus is Spinosaurus: A reappraisal of African spinosaurines, in Cretaceous Research, vol. 114, ottobre 2020, p. 104520, DOI:10.1016/j.cretres.2020.104520.

- ^ Russell, D. A, Isolated dinosaur bones from the middle Cretaceous of the Tafilalt, Morocco, in Bulletin du Muséum National d’Histoire Naturelle, Paris, Série 4, n. 18, 1996, pp. 349-402.

- ^ a b c d e S. W. Evers, O. W. M. Rauhut, A. C. Milner, B. McFeeters e R. Allain, A reappraisal of the morphology and systematic position of the theropod dinosaur Sigilmassasaurus from the "middle" Cretaceous of Morocco, in PeerJ, vol. 3, 2015, pp. e1323, DOI:10.7717/peerj.1323, PMC 4614847, PMID 26500829.

- ^ Dal Sasso, C., S. Maganuco, E. Buffetaut and M. A. Mendez, New information on the skull of the enigmatic theropod Spinosaurus, with remarks on its sizes and affinities (PDF), in Journal of Vertebrate Paleontology, vol. 25, n. 4, 2005, pp. 888-896. URL consultato il 13 ottobre 2010 (archiviato dall'url originale il 29 aprile 2011).

- ^ Therrien, F., Henderson, D.M., [108:MTIBTY2.0.CO;2 My theropod is bigger than yours...or not: estimating body size from skull length in theropods], in Journal of Vertebrate Paleontology, vol. 27, n. 1, 2007, pp. 108-115, DOI:10.1671/0272-4634(2007)27[108:MTIBTY]2.0.CO;2.

- ^ a b c d e f g Nizar Ibrahim, Paul C. Sereno, Cristiano Dal Sasso, Simone Maganuco, Matteo Fabri, David M. Martill, Samir Zouhri, Nathan Myhrvold e Dawid A. Lurino, Semiaquatic adaptations in a giant predatory dinosaur, in Science, vol. 345, n. 6204, 2014, pp. 1613-6, DOI:10.1126/science.1258750, PMID 25213375. Supplementary Information

- ^ F.R. von Huene, The carnivorous saurischia in the Jura and Cretaceous formations principally in Europe, in Rev. Mus. La Plata, vol. 29, 1926, pp. 35-167.

- ^ a b D.F. Glut, The New Dinosaur Dictionary, Secaucus, NJ, Citadel Press, 1982, pp. 226–228, ISBN 0-8065-0782-9.

- ^ a b G.S. Paul, Family Spinosauridae, in Predatory Dinosaurs of the World, New York, Simon & Schuster, 1988, pp. 271–274, ISBN 0-671-61946-2.

- ^ a b c Dal Sasso, C., S. Maganuco, E. Buffetaut and M. A. Mendez, New information on the skull of the enigmatic theropod Spinosaurus, with remarks on its sizes and affinities (PDF), in Journal of Vertebrate Paleontology, vol. 25, n. 4, 2005, pp. 888-896. URL consultato il 13 ottobre 2010 (archiviato dall'url originale il 29 aprile 2011).

- ^ a b c d e f Therrien, F., Henderson, D.M., [108:MTIBTY2.0.CO;2 My theropod is bigger than yours...or not: estimating body size from skull length in theropods], in Journal of Vertebrate Paleontology, vol. 27, n. 1, 2007, pp. 108-115, DOI:10.1671/0272-4634(2007)27[108:MTIBTY]2.0.CO;2.

- ^ M. Mortimer, Comments on Therrien and Henderson's new paper, su dml.cmnh.org, Dinosaur Mailing List, 25 marzo 2007. URL consultato il 22 settembre 2010 (archiviato dall'url originale l'11 ottobre 2007).

- ^ J.D. Harris, Re: Comments on Therrien and Henderson's new paper, su dml.cmnh.org, Dinosaur Mailing List, 26 marzo 2007. URL consultato il 22 settembre 2010 (archiviato dall'url originale il 14 aprile 2011).

- ^ a b c Paul C. Sereno, Nathan Myhrvold, Donald M. Henderson, Frank E. Fish, Daniel Vidal, Stephanie L. Baumgart, Tyler M. Keillor, Kiersten K. Formoso e Lauren L. Conroy, Spinosaurus is not an aquatic dinosaur, in eLife, vol. 11, 2022, DOI:10.7554/eLife.80092, PMID 36448670.

Text was copied from this source, which is available under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Text was copied from this source, which is available under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. - ^ N. Ibrahim, P.C. Sereno, D.J. Varrachio, D.M. Martill, D.M. Unwin, L. Baidder, H.C.E. Larsson, S. Zouhri e U. Kaoukaya, Geology and paleontology of the Upper Cretaceous Kem Kem Group of eastern Morocco, in ZooKeys, n. 928, 2020, pp. 1-216, DOI:10.3897/zookeys.928.47517.

- ^ a b c d e C. Dal Sasso, Maganuco, S., Buffetaut, E. e Mendez, M.A., New information on the skull of the enigmatic theropod Spinosaurus, with remarks on its sizes and affinities (PDF), in Journal of Vertebrate Paleontology, vol. 25, n. 4, 2005, pp. 888-896, DOI:10.1671/0272-4634(2005)025[0888:NIOTSO]2.0.CO;2, ISSN 0272-4634 (archiviato dall'url originale il 29 aprile 2011).

- ^ a b A. R. Cuff e E. J. Rayfield, Feeding Mechanics in Spinosaurid Theropods and Extant Crocodilians, in Andrew A Farke (a cura di), PLoS ONE, vol. 8, n. 5, 2013, pp. e65295, DOI:10.1371/journal.pone.0065295, PMC 3665537, PMID 23724135.

- ^ a b c d e f T.M.S. Arden, C.G. Klein, S. Zouhri e N.R. Longrich, Aquatic adaptation in the skull of carnivorous dinosaurs (Theropoda: Spinosauridae) and the evolution of aquatic habits in Spinosaurus, in Cretaceous Research, In Press, 2018, DOI:10.1016/j.cretres.2018.06.013.

- ^ David William Elliott Hone e Thomas Richard Holtz, A Century of Spinosaurs - A Review and Revision of the Spinosauridae with Comments on Their Ecology, in Acta Geologica Sinica - English Edition, vol. 91, n. 3, giugno 2017, pp. 1120-1132, DOI:10.1111/1755-6724.13328.

- ^ a b c d e f g h i j k l J.B. Bailey, Neural spine elongation in dinosaurs: sailbacks or buffalo-backs?, in Journal of Paleontology, vol. 71, n. 6, 1997, pp. 1124-1146, JSTOR 1306608.

- ^ a b Nizar Ibrahim, Simone Maganuco, Cristiano Dal Sasso, Matteo Fabbri, Marco Auditore, Gabriele Bindellini, David M. Martill, Samir Zouhri, Diego A. Mattarelli, David M. Unwin, Jasmina Wiemann, Davide Bonadonna, Ayoub Amane, Juliana Jakubczak, Ulrich Joger, George V. Lauder e Stephanie E. Pierce, Tail-propelled aquatic locomotion in a theropod dinosaur, in Nature, vol. 581, n. 7806, 7 maggio 2020, pp. 67-70, DOI:10.1038/s41586-020-2190-3.

- ^ P. Taquet e D.A. and Russell, New data on spinosaurid dinosaurs from the Early Cretaceous of the Sahara (PDF), in Comptes Rendus de l'Académie des Sciences - Series IIA - Earth & Planetary Sciences, vol. 327, 1998, pp. 347-353, Bibcode:1998CRASE.327..347T, DOI:10.1016/S1251-8050(98)80054-2. URL consultato il 22 settembre 2010.

- ^ a b Scoperto il baby spinosauro: è il più piccolo al mondo, su: rivistanatura.com

- ^ Weishampel, D.B.; Barrett, P.M.; Coria, R.A.; Le Loeuff, J.; Xu, X.; Zhao, X.; Sahni, A.; Gomani, E.M.P.; and Noto, C.R., Dinosaur distribution, in Weishampel, D.B.; Dodson, P.; and Osmólska, H. (eds.) (a cura di), The Dinosauria, 2nd, Berkeley, University of California Press, 2004, pp. 517–606, ISBN 978-0-520-25408-4.

- ^ E. Buffetaut, Y. Dauphin, J.-J. Jaeger, M. Martin, J.-M. Mazin e H. and Tong, Prismatic dental enamel in theropod dinosaurs, in Naturwissenschaften, vol. 73, 1986, pp. 326-327, Bibcode:1986NW.....73..326B, DOI:10.1007/BF00451481, PMID 3748191.

- ^ E. Buffetaut, New remains of the enigmatic dinosaur Spinosaurus from the Cretaceous of Morocco and the affinities between Spinosaurus and Baryonyx, in Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie, Monatshefte, n. 2, 1989, pp. 79-87.

- ^ E. Buffetaut, Remarks on the Cretaceous theropod dinosaurs Spinosaurus and Baryonyx, in Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie, Monatshefte, n. 2, 1992, pp. 88-96.

- ^ A.W.A. Kellner e B.J. and Mader, Archosaur teeth from the Cretaceous of Morocco, in Journal of Paleontology, vol. 71, n. 3, 1997, pp. 525-527.

- ^ M.J. Benton, S. Bouaziz, E. Buffetaut, D. Martill, M. Ouaja, M. Soussi e C. and Trueman, Dinosaurs and other fossil vertebrates from fluvial deposits in the Lower Cretaceous of southern Tunisia, in Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, vol. 157, 2000, pp. 227-246, DOI:10.1016/S0031-0182(99)00167-4.

- ^ S. L. Brusatte e P. C. and Sereno, [902:ANSOCD2.0.CO;2 A new species of Carcharodontosaurus (Dinosauria: Theropoda) from the Cenomanian of Niger and a revision of the genus], in Journal of Vertebrate Paleontology, vol. 27, 2007, pp. 902-916, DOI:10.1671/0272-4634(2007)27[902:ANSOCD]2.0.CO;2.

- ^ Christophe Hendrickx, Octávio Mateus and Eric Buffetaut, Morphofunctional Analysis of the Quadrate of Spinosauridae (Dinosauria: Theropoda) and the Presence of Spinosaurus and a Second Spinosaurine Taxon in the Cenomanian of North Africa, in PLoS ONE, vol. 11, n. 1, 2016, pp. e0144695, DOI:10.1371/journal.pone.0144695.

- ^ In una ri-descrizione del 2015, il Sigilmassasaurus viene invece considerato una specie a sé stante con S. maroccanus come sinonimo junior.

- ^ L.B. Halstead, The Evolution and Ecology of the Dinosaurs, London, Eurobook Limited, 1975, pp. 1-116, ISBN 0-85654-018-8.

- ^ (DE) E. Stromer, Ergebnisse der Forschungsreisen Prof. E. Stromers in den Wüsten Ägyptens. II. Wirbeltier-Reste der Baharije-Stufe (unterstes Cenoman). 3. Das Original des Theropoden Spinosaurus aegyptiacus nov. gen., nov. spec, in Abhandlungen der Königlich Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Mathematisch-physikalische Klasse, vol. 28, n. 3, 1915, pp. 1-32.

- ^ a b Jan Gimsa, Robert Sleigh e Ulrike Gimsa, The riddle of Spinosaurus aegyptiacus' dorsal sail, in Geological Magazine, vol. 153, n. 3, maggio 2016, pp. 544-547, Bibcode:2016GeoM..153..544G, DOI:10.1017/S0016756815000801.

- ^ Spinosaurus: gambe corte o torace lungo?, su: Theropoda, 8 agosto 2016.

- ^ Il canyon, la carrucola e lo spinosauro, su: Theropoda, 10 agosto 2016.

- ^ a b A.J. Charig e Milner, A.C., Baryonyx walkeri, a fish-eating dinosaur from the Wealden of Surrey, in Bulletin of the Natural History Museum, Geology Series, vol. 53, 1997, pp. 11–70.

- ^ E. Buffetaut, Martill, D. e Escuillié, F., Pterosaurs as part of a spinosaur diet, in Nature, vol. 430, n. 6995, 2004, p. 33, Bibcode:2004Natur.429...33B, DOI:10.1038/430033a, PMID 15229562.

- ^ C. Dal Sasso, Maganuco, S. e Cioffi, A., A neurovascular cavity within the snout of the predatory dinosaur Spinosaurus (PDF), su 1st International Congress on North African Vertebrate Palaeontology, Muséum national d'Histoire naturelle, 26 maggio 2009. URL consultato il 22 settembre 2010 (archiviato dall'url originale il 21 luglio 2011).

- ^ R. Amiot, Buffetaut, E., Lécuyer, C., Wang, X., Boudad, L., Ding, Z., Fourel, F., Hutt, S., Martineau, F., Medeiros, A., Mo, J., Simon, L., Suteethorn, V., Sweetman, S., Tong, H., Zhang, F. e Zhou, Z., Oxygen isotope evidence for semi-aquatic habits among spinosaurid theropods, in Geology, vol. 38, n. 2, 2010, pp. 139-142, DOI:10.1130/G30402.1.

- ^ Royal Tyrrell Museum of Palaeontology, New Research Refutes Claims That Spinosaurus Was Semi-Aquatic, su wordpress.com, 16 agosto 2018.

- ^ a b c D.M. Henderson, A buoyancy, balance and stability challenge to the hypothesis of a semi-aquatic Spinosaurus Stromer, 1915 (Dinosauria: Theropoda), in PeerJ, vol. 6, 2018, pp. e5409, DOI:10.7717/peerj.5409.

- ^ Hone e Thomas R. Jr. Holtz, Evaluating the ecology of Spinosaurus: Shoreline generalist or aquatic pursuit specialist?, in Palaeontologia Electronica, vol. 24, n. 1, 2021, pp. a03, DOI:10.26879/1110.

- ^ Matteo Fabbri, Guillermo Navalón, Roger B. J. Benson, Diego Pol, Jingmai O’Connor, Bhart-Anjan S. Bhullar, Gregory M. Erickson, Mark A. Norell, Andrew Orkney, Matthew C. Lamanna, Samir Zouhri, Justine Becker, Amanda Emke, Cristiano Dal Sasso, Gabriele Bindellini, Simone Maganuco, Marco Auditore e Nizar Ibrahim, Subaqueous foraging among carnivorous dinosaurs, in Nature, vol. 603, n. 7903, 23 marzo 2022, pp. 852-857, DOI:10.1038/s41586-022-04528-0.

- ^ Michael Greshko, Spinosaurus had penguin-like bones, a sign of hunting underwater, in National Geographic, 23 marzo 2022 (archiviato dall'url originale il 23 marzo 2022).

- ^ Field Museum, Dense bones allowed Spinosaurus to hunt underwater, study shows, in phys.org, 23 marzo 2022.

- ^ Nathan P. Myhrvold, Stephanie L. Baumgart, Daniel Vidal, Frank E. Fish, Donald M. Henderson, Evan T. Saitta e Paul C. Sereno, Diving dinosaurs? Caveats on the use of bone compactness and pFDA for inferring lifestyle, in PLOS ONE, vol. 19, n. 3, 6 marzo 2024, pp. e0298957, DOI:10.1371/journal.pone.0298957.

- ^ (EN) Sean Smart e Manabu Sakamoto, Using linear measurements to diagnose the ecological habitat of Spinosaurus, in PeerJ, vol. 12, 13 giugno 2024, pp. e17544, DOI:10.7717/peerj.17544.

- ^ When Dinosaurs Ruled The Mind #8: Dinosaurs Over The Years: Spinosaurus, su When Dinosaurs Ruled The Mind, 25 agosto 2014. URL consultato il 30 aprile 2020.

- ^ D.F. Glut, Spinosaurus, in Dinosaurs: The Encyclopedia. 1st Supplement, Jefferson, North Carolina, McFarland & Company, Inc, 2000, pp. 329–333, ISBN 0-7864-0591-0.

- ^ K. Carpenter, Forelimb biomechanics of nonavian theropod dinosaurs in predation, in Senckenbergiana Lethaea, vol. 82, n. 1, 2002, pp. 59-76, DOI:10.1007/BF03043773.

- ^ A.R.C. Milner, Harris, J.D., Lockley, M.G., Kirkland, J.I. e Matthews, N.A., Bird-like anatomy, posture, and behavior revealed by an Early Jurassic theropod dinosaur resting trace, in Henry Harpending (a cura di), PLoS ONE, vol. 4, n. 3, 2009, p. e4591, Bibcode:2009PLoSO...4.4591M, DOI:10.1371/journal.pone.0004591, PMC 2645690, PMID 19259260.

- ^ N. Ibrahim, P. C. Sereno, C. Dal Sasso, S. Maganuco, M. Fabbri, D. M. Martill, S. Zouhri, N. Myhrvold e D. A. Iurino, Semiaquatic adaptations in a giant predatory dinosaur, in Science, vol. 345, n. 6204, 2014, pp. 1613-1616, DOI:10.1126/science.1258750, PMID 25213375.

- ^ A. Witze, Swimming dinosaur found in Morocco, in Nature, 2014, DOI:10.1038/nature.2014.15901.

- ^ Scott Hartman, There's something fishy about Spinosaurus, su skeletaldrawing.com, 12 settembre 2014. URL consultato il 20 settembre 2014.

- ^ Mark Witton, The Spinosaurus hindlimb controversy: a detailed response from the authors, su markwitton-com.blogspot.de, 22 settembre 2014. URL consultato il 22 settembre 2014.

- ^ Nathan P. Myhrvold, Stephanie L. Baumgart, Daniel Vidal, Frank E. Fish, Donald M. Henderson, Evan T. Saitta e Paul C. Sereno, Diving dinosaurs? Caveats on the use of bone compactness and pFDA for inferring lifestyle, in PLOS ONE, vol. 19, n. 3, 2024, pp. e0298957, DOI:10.1371/journal.pone.0298957.

- ^ Kenneth Chang, A Swimming Dinosaur? Maybe Not, Study Says - A new paper challenges the idea that the large, carnivorous Spinosaurus dived after prey rather than wading and plucking it out of the water., in The New York Times, 6 marzo 2024. URL consultato l'8 marzo 2024.

- ^ Gimsa et al. The riddle of Spinosaurus aegyptiacus’ dorsal sail, Geol. Mag. 153 (3), 2016, pp. 544–547.

- ^ Spinosaurus Unauthorized III: Run, Spino, Run!! & An Anatomical Incongruity, su: antediluviansalad.blogspot.it

- ^ Tail-propelled aquatic locomotion in a theropod dinosaur, su: Nature, Aprile 2020

- ^ Ricostruzione aggiornata di Spinosaurus (opera di Marco Auditore)

- ^ (EN) Roy E. Smith e David M. Martill, An unusual dental pathology in a tooth of Spinosaurus (Dinosauria, Theropoda) from the mid-Cretaceous of Morocco, in Cretaceous Research, vol. 146, giugno 2023, p. 105499, DOI:10.1016/j.cretres.2023.105499. URL consultato il 6 maggio 2024. Ospitato su Elsevier Science Direct.

- ^ Portman, J., Spinosaurus makes T. Rex look like a pussycat: When it comes to Jurassic Park III, size does matter, in Ottawa Citizen, 11 luglio 2001.

- ^ Khatri, V.S., From the past, in The Hindu, 9 giugno 2006. URL consultato il 12 settembre 2010 (archiviato dall'url originale il 18 giugno 2006).

- ^ D.F. Glut e M.K. and Brett-Surman, Dinosaurs and the media (PDF), in J.O. Farlow e R.H and Walters (a cura di), The Complete Dinosaur, Bloomington, IN, Indiana University Press, 2000, pp. 673-706, ISBN 0-253-21313-4. URL consultato il 10 agosto 2016 (archiviato dall'url originale il 27 marzo 2012).

Altri progetti

[modifica | modifica wikitesto] Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Spinosaurus

Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Spinosaurus Wikispecies contiene informazioni su Spinosaurus

Wikispecies contiene informazioni su Spinosaurus

Collegamenti esterni

[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Mathew Wedel, Spinosaurus, su Enciclopedia Britannica, Encyclopædia Britannica, Inc.

- (EN) Spinosaurus, su Fossilworks.org.

- (EN) Spinosaurus, su Paleobiology Database.

- Taquet, P., D. A. Russell, New data on spinosaurid dinosaurs from the Early Cretaceous of the Sahara (PDF), in Comptes Rendus de l’Académie des Sciences, Paris, Sciences de la Terre et des Planètes, vol. 327, 1998, pp. 347-353. URL consultato il 14 ottobre 2010.

- Eric Buffetaut, Mohamed Ouaja, A new specimen of Spinosaurus (Dinosauria, Theropoda) from the Lower Cretaceous of Tunisia, with remarks on the evolutionary history of the Spinosauridae, in Bulletin de la Societe Geologique de France, vol. 173, n. 5, 2002, pp. 415-421, DOI:10.2113/173.5.415.

- Smith, Joshua B., et al.,, New information regarding the holotype of Spinosaurus aegyptiacus Stromer, 1915, in Journal of Paleontology, marzo 2006.

- Rauhut, O.W.M., The interrelationships and evolution of basal theropod dinosaurs, in Special Papers in Palaeontology, vol. 69, 2003, pp. 1-213.

- Palmieri, Parotto, Il globo terrestre e la sua evoluzione, Zanichelli, 2000.

- The Biggest Carnivore: Dinosaur History Rewritten, su livescience.com.

- La verità sullo Spinosauro, su Paléo-Wiki, su dinonews.net.

French

French Deutsch

Deutsch