アーリヤバタ

アーリヤバタ(IAST: Āryabhaṭa、476年3月21日 - ?)は、古典期インドの天文学者、数学者[1][2][3]。著作に『アーリヤバティーヤ』(499年)と『アーリヤシッダーンタ』がある[1][4]。各種の天文常数や円周率などの定数の精密化、ギリシア数学を取り入れたインド数学の発展、インドの数理天文学の開拓といった業績がある[1][2][3]。

呼び名

[編集]10世紀の同名の数学者と区別する必要がある場合はローマ数字のIを付加してアーリヤバタI(Aryabhata I)と表記する[1]。また、出身国とされる国の名前を取って、アーシュマキーヤとも呼ばれる[1][4]。現代のラテン文字による文献においては、"Ārya-" に "-bhaṭṭa" の接尾辞を繋げて、"Āryabhaṭṭa" と綴る例があり、インド共和国最初の人工衛星の名称もその綴りとされた[4]。サンスクリットの接尾辞 "-bhaṭa" は「金で雇われた人、傭兵」などの意味である一方で、"-bhaṭṭa" には「教養のある人、学者」などの意味がある[5]:vii-viii。したがって、"Āryabhaṭṭa" の方が尊敬の意味合いが込められているのであるが[5]:vii-viii、ヴァラーハミヒラ、バースカラI、ブラフマグプタその他、前近代の文献においては一貫して Āryabhaṭa である[4][5]:vii-viii。したがって、"Āryabhaṭṭa" の綴りの妥当性は疑わしい[4]。なお、日本語文献においては、アーリヤバタとカナ表記する場合もある[3][6]。

前半生

[編集]

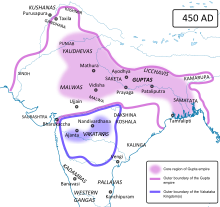

アーリヤバタが活動したのは、西暦紀元500年前後のグプタ王朝である[1][7]。グプタ朝においては、西方世界との文化的接触に影響を受けて、ヴェーダ時代の天文・数学が復活した[1][7]。5世紀から10世紀ごろまでのインド数学研究の中心地は、クスマプラ、ウッジャイニー、マイソールにあり、アーリヤバタが活躍したのはクスマプラである[1]。クスマプラとは、グプタ朝の首都であったビハール州パトナのことで、5から6世紀に繁栄を極めたナーランダー僧院があった[1][4]。ナーランダー僧院には大きな天文台があり、アーリヤバタは同僧院の院長であったとみられる[1][4]。

『アーリヤバティーヤ』の第3章には「世界がカリ・ユガに入って以来3600年になるこの年、23歳でこれを書いた」という趣旨の記述がある[4][8][9]。カリ・ユガ紀元3600年は西暦紀元499年に当たるため、アーリヤバタの生年は西暦476年と推定されている[4][8][9]。アーリヤバタの生誕地について、19世紀の古い研究では、断片的な詩行の解釈に基づいてクスマプラ生まれではないかと憶測されることもあったが[注釈 1]、20世紀以後の研究では、『アーリヤバティーヤ』に注釈した7世紀の数学者バースカラIがアーリヤバタをアーシュマキーヤと呼んでいることから、アシュマカの生まれであると考えられている[1][4]。アシュマカはガウタマ・シッダールタが生きた時代のアッサカ国にあたる地域である[4]。ケーララ学派の数学者たちが、アーリヤバタはケーララからクスマプラに招聘されたという説を唱えることがあったが、『アーリヤシッダーンタ』がケーララに伝わっていないことなど、総合的な観点から疑わしい[4]。

後期グプタ王朝の王の一人ブダグプタは、『大唐西域記』巻九で玄奘が護法の王「仏陀毬多」の名で伝えるマガダ国の王と同一人物であると考えられる[10]。鋳造貨幣の刻印を根拠に確認できるブダグプタの統治年代の最も遅い年が西暦494年、他のグプタの王名が現れる碑文史料が指し示す直近の年代が510年であり[10]、アーリヤバタが『アーリヤバティーヤ』を著したのが499年であることから、アーリヤバタがクスマプラにて活動した時期は、ブダグプタの治政下であったと推定される[1]。後期グプタ王朝の歴史については衰退ないし分裂したであろうことは明らかであるが、不明な点が多い[10]。しかしながら、エーランの石柱碑文、ダーモーダルプルの銅板銘文、マトゥラー出土の仏彫碑文などの証拠に基づくと、ブダグプタ時代のグプタ朝の版図は、東は北ベンガル、西はマールワー地方、北はカナウジ国あたりまで回復しており[10]、南はナルマダー川流域あたりでヴァーカータカ朝と接していた[11]。

したがって、デカンのアシュマカは当時、グプタ朝の版図外にあり、アーリヤバタはそのようなところから、わざわざゴーダヴァリー川とナルマダー川を渡河してクスマプラに来たと考えられる[4]。蓋然性の高い理由として、従来提示されているのが、アーリヤバタはブダグプタによりナーランダー僧院の院長としてアシュマカから招聘されたという説である[4]。当時、クスマプラの近くには、玄奘や義浄も学んだナーランダー僧院があった[1][4]。このような状況証拠に加えて、アーリヤバタが「施設の長」を意味する Kulpa の称号でもって呼ばれていることが文献上確認できる[4]。アーリヤバタはブダグプタによりナーランダー僧院の院長となったと推定される[1][4]。ナーランダー僧院は、インドの古代教育機関の一つであり、当時としては非常に高い知的水準を有していた。グプタ朝はヴァーカータカ朝と婚姻を通じて同盟関係を結んでおり関係は良好であった[11]。

アーリヤバタ登場以前

[編集]紀元前4世紀から紀元後5世紀までのインドの天文学及び数学について概述する。ヴェーダ時代には宗教的な供犠を実施する必要性から、27又は28の星宿を基準に太陽と月の動きを観測する天文学が生じた[12]。これらの知識は「ガニタ・ジョーティシャ」と呼ばれる天文学の知識としてまとめられ、ヴェーダの補助学となった[12]。

『アーリヤバティーヤ』

[編集]『アーリヤバティーヤ』は現代に伝わった唯一の著書であると共に、著者名が判明しているインドの数学書の中で最古のものである[2]。バースカラI(7世紀)やニーラカンタ・ソーマヤージ(1444 – 1544)が注釈を書いた。

『アーリヤバティーヤ』は革新的な内容であったが、伝統と妥協しているところもあるとされる[13]。林(1993)は妥協点の一つにジャイナ教で重要な概念とされる宇宙論的時間概念が含まれる点に注目し、パータリプトラはかつて(紀元前4世紀)ジャイナ教の聖典結集が行われたジャイナ教学の中心地であり、アーリヤバタの時代前後にはジャイナ教徒が数学分野で活躍していたことなどから、アーリヤバタとジャイナ教徒の学者との接触があった可能性を指摘する[13]。

『アーリヤシッダーンタ』

[編集]6世紀のヴァラーハミヒラなど多くの天文学者の著書から『アーリヤシッダーンタ』という天文書が存在したことが確実視される[14]。ただし、現代には伝わっておらず、正確な内容は不明である[4]。題名はアーリヤバタの天文学(シッダーンタ)を意味する[14]。『アーリヤシッダーンタ』は7世紀の北インドで最高の流行をもたらした[14]。アーリヤバタの批判者、ブラフマグプタは、これを非難する意図を込めて、「甘美な砂糖で調理した食物」を意味する『カンダ・カーディヤカ』という題名で『アーリヤシッダーンタ』の要約版をつくるほどであった[14]。

K. V. サルマーによると、『アーリヤシッダーンタ』は、アーンドラ・プラデーシュ州、インドの北西部からイランにかけての地域、そしてアッバース朝の宮廷に伝わった[4]。『カンダ・カーディヤカ』はアラビア語に訳されるとき『アル=カンド』という書名になって、イスラーム世界で天文計算の簡便な手引書として広く用いられた[14]。インドに10年間滞在してインドの科学技術をイスラーム世界に伝えたペルシアの学者ビールーニーも『カンダ・カーディヤカ』を改訳した[14]。

後半生

[編集]アーリヤバタの弟子としては、ラータデーヴァ、パーンドゥランガ・スヴァーミー、ニシャンクの3人の名前が伝わっている[1]。このうち、ラータデーヴァは、ヴァラーハミヒラによると、東ローマ帝国に伝わったギリシア数学を紹介する『ローマカシッダーンタ』と『パウリシャシッダーンタ』の注釈書を書いた[1]。

『アーリヤバティーヤ』以後のアーリヤバタの足跡はまったく不明である[14]。アーリヤバタをバラモンの立場から激しく批判したブラフマグプタは『ブラーフマスプタシッダーンタ』の第1章62節で、「アーリヤバタの支持者は公然とカモシカのように立ち向かいはしない。彼らはライオンを見てもライオンに立ち向かいはしない。」と書いている[14]。この文言に関してソ連のインド学者レーヴィンは、ブラフマグプタがバラモンの伝統を墨守する伝統主義者をカモシカを簡単に殺すライオンにたとえ、アーリヤバタを人間的には弁護していると解釈した[14]。レーヴィンによれば、アーリヤバタが科学者としての態度を堅持したため反科学から非難されたことをブラフマグプタは言外に述べており、アーリヤバタが正統派バラモンやその忠実な信者から攻撃を受けて、非難や迫害にその身をさらすことを避けたのは、ほとんど疑いえないという[14]。

ヴァラーハミヒラの『パンチャシッダーンティカー』は、アーリヤバタが生きた時代にもてはやされていた著作を記しているが、それらはいずれも聖典から聖者を通して伝えられたと主張するものである[14]。これに対してアーリヤバタは、過去の知識を研究し、自分の知性によって書物を著したと言えるため、科学史家の M.L.Sharma は、アーリヤバタを「インド天文学最初のアーチャーリヤ(学匠)」と評した[14]。アーチャーリヤ(学匠)は著者自身が研究して著書を書いた人にあてられる呼称である[14]。

業績

[編集]

最も有名な著作は『アーリヤバティーヤ』で、数学の知識ばかりでなく、地球の自転を認める宇宙モデル(公転は認めない)や、測地学の結果が含まれている。正弦の最初の三角法表を作成し、代数学、無限小、微分方程式の解法とアルゴリズムを開発し、現代と同等な手法により線型方程式の解を求めた。万有引力の地動説に基づく太陽中心の宇宙モデルとして、惑星が楕円軌道をもつことを述べている。

『アーリヤバティーヤ』はサンスクリット語で書かれた123連の韻文からなる。アーリヤバタの著書に記されている知識には以下のものが含まれる。

- 円周率の近似値

- 円周率の近似値をとした。これは小数点以下4桁まであっている近似値である。ただし、これらの値に到達した方法は記されていない。

- 三角関数の求め方と簡単な表

- 地球の自転周期と月の公転周期の比を27.27,3964と求める。これは恒星月の約27.32日に近い。

アーリヤバタの研究は、ヴァラーハミヒラやバースカラI、ケーララ学派など後世の研究者たちに影響を与えた。アーリヤバタの数学、天文学の著書は11世紀のアラビアの数学者アブー・ライハーン・ビールーニーによって研究された。ビールーニーの研究によれば、同名の二人の数学者がおり、年長のアーリヤバタが天文学、数学の優れた著作を残したとされるが、近年の研究では同一人物とする説もある。

関連項目

[編集]注釈

[編集]出典

[編集]- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p 佐藤 1988, pp. 238–241.

- ^ a b c 『南アジアを知る事典』「アーリヤバタ」の項(p. 33、執筆者矢野道雄)

- ^ a b c ジョーゼフ 1996, 第9章インド数学:古典期とその後.

- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s K. V. Sarma (2001). “Āryabhaṭa: His name, time and provenance”. Indian Journal of the History of Science 36 (4): 105–115. オリジナルの31 March 2010時点におけるアーカイブ。 2017年6月2日閲覧。.

- ^ a b c Clark (1930)

- ^ ノイゲバウアー 1984, p. 167.

- ^ a b ジョーゼフ 1996, pp. 354–357.

- ^ a b c Bhau Daji (1865). “Brief Notes on the Age and Authenticity of the Works of Aryabhata, Varahamihira, Brahmagupta, Bhattotpala, and Bhaskaracharya”. Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland. pp. 392–406 2017年5月31日閲覧。

- ^ a b Ancient Indian Leaps Into Mathematics. B. S. Yadav, Man Mohan (ed.). Springer. (28 October 2010). pp. 88–. ISBN 978-0-8176-4694-3 2017年6月3日閲覧。

- ^ a b c d 山田, 明爾 (1964). “後期グプタ朝の分裂について”. 印度學佛教學研究 (2): 150–157 2017年6月1日閲覧。.

- ^ a b 『南アジアを知る事典』「ヴァーカータカ朝」の項(pp. 79–80、執筆者石川寛)

- ^ a b 佐藤 1988, pp. 215–218.

- ^ a b 林 1993, pp. 149–154.

- ^ a b c d e f g h i j k l m 佐藤 1988, pp. 245–250.

参考文献

[編集]- Āryabhaṭa (1930-07) (PDF). Āryabhaṭīya. translated by Walter Eugene Clark. Chicago: The University of Chicago Press 2017年6月20日閲覧。 『アーリヤバティーヤ』の英語訳(1930年)

- 『南アジアを知る事典』(新訂増補)平凡社、2002年4月24日。ISBN 4-582-12634-0。

- 林, 隆夫『インドの数学』中央公論社、1993年10月25日。ISBN 4-12-101155-4。

- 佐藤, 任『古代インドの科学思想』東京書籍、1988年10月25日。ISBN 4-487-75210-8。

- ジョーゼフ, ジョージ・G『非ヨーロッパ起源の数学――もう一つの数学史』垣田高夫・大町比佐栄訳、講談社〈ブルーバックス〉、1996年5月。ISBN 978-4-06-2571203。

- ノイゲバウアー, オットー 著、矢野道雄, 斎藤潔 訳『古代の精密科学』恒星社厚生閣〈科学史選書〉、1984年1月。ISBN 978-4769906803。

読書案内

[編集]外部リンク

[編集] ウィキメディア・コモンズには、アーリヤバタに関するカテゴリがあります。

ウィキメディア・コモンズには、アーリヤバタに関するカテゴリがあります。- Eugene C. Clark's 1930 English translation of The Aryabhatiya in various formats at the Internet Archive.

- O'Connor, John J.; Robertson, Edmund F., “アーリヤバタ”, MacTutor History of Mathematics archive, University of St Andrews.

- Achar, Narahari (2007). "Āryabhaṭa I". In Thomas Hockey; et al. (eds.). The Biographical Encyclopedia of Astronomers. New York: Springer. p. 63. ISBN 978-0-387-31022-0。 (PDF version)

- Aryabhata and Diophantus' son, 』 (Hindustan Times) Storytelling Science column, Nov 2004

- Aryabhata lived in Ponnani? Hindu article

French

French Deutsch

Deutsch