ロバート・オッペンハイマー

| J・ロバート・オッペンハイマー J. Robert Oppenheimer | |

|---|---|

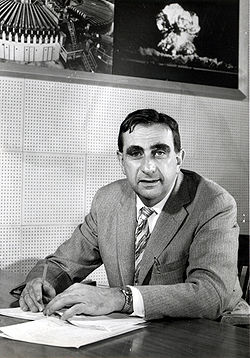

オッペンハイマー(1944年頃) | |

| 生誕 | 1904年4月22日 |

| 死没 | 1967年2月18日(62歳没) |

| 居住 | |

| 市民権 | |

| 研究分野 | 理論物理学 |

| 研究機関 | カリフォルニア大学バークレー校 カリフォルニア工科大学 ロスアラモス国立研究所 プリンストン高等研究所 |

| 出身校 | ハーバード大学 ケンブリッジ大学 ゲッティンゲン大学 |

| 博士論文 | Zur Quantentheorie kontinuierlicher Spektren[1] (1927) |

| 博士課程 指導教員 | マックス・ボルン[2][3] |

| 博士課程 指導学生 | デヴィッド・ボーム[4] ロバート・F・クリスティー[4] シドニー・ダンコフ[4] スタン・フランケル[4] ウィリス・ラム[4] ハロルド・ルイス[4] フィリップ・モリソン[4] メルバ・フィリップス[5] ハートランド・スナイダー[4] ジョージ・ヴォルコフ[4] |

| 主な業績 | 核兵器開発 トルマン・オッペンハイマー・ヴォルコフ限界 オッペンハイマー・フィリップス反応 ボルン-オッペンハイマー近似 |

| 主な受賞歴 | エンリコ・フェルミ賞(1963年) |

| 配偶者 | Katherine "Kitty" Puening Harrison(婚姻期間1940年 – 1967年、子供2人) |

| 署名 | |

| 補足 | |

| 物理学者フランク・オッペンハイマーの兄 | |

| プロジェクト:人物伝 | |

J・ロバート・オッペンハイマー(Julius Robert Oppenheimer、1904年4月22日 - 1967年2月18日)は、アメリカ合衆国の理論物理学者[6]。

理論物理学の広範囲な領域にわたって大きな業績を上げた。特に第二次世界大戦中のロスアラモス国立研究所の初代所長としてマンハッタン計画を主導し、卓抜なリーダーシップで原子爆弾開発の指導者的役割を果たしたため、「原爆の父」として知られる[7]。戦後はアメリカの水爆開発に反対したことなどから公職追放された。

1960年9月に初訪日して東京都・大阪府・京都府を訪れている[8]。

経歴

[編集]生い立ち

[編集]1904年4月22日、ドイツからのユダヤ系移民の子としてニューヨークで生まれた[9]。父はドイツで生まれ、17歳でアメリカに渡ったジュリアス、母はアシュケナジムの画家エラ・フリードマンである[9][10][11][12]。弟のフランク・オッペンハイマーも後に物理学者となる[13]。ロバートの次にルイスという男児がいたが、生後間もなく死亡した[13][14]。名前の先頭にある「J」は、ジュリアスが自身のイニシャルをつけたとされる[15][16]。後年、ロバートは、このイニシャルの由来を聞かれ、特に意味は無いと答えている[16]。オッペンハイマー家はユダヤ人であったが、ユダヤ教への信仰はなかった[17]。1911年9月、倫理文化学園に入学する[18][注 1]。

オッペンハイマーは、鉱石の標本を父方の祖父から貰い、7歳から12歳までは鉱物の標本に夢中になり、12歳の時には、ニューヨーク鉱物クラブの会員の前で論文を発表したことがあった[20][21][15][22]。

倫理文化学園では、非常に成績優秀であったが、成績のよさを鼻にかけるきらいがあり、運動神経にはあまり優れず、内気な性格のためいじめにも遭っていた[23][24][25][26]。ただし、セーリングと乗馬は得意であった[27][28][29][30]。倫理文化学園では、学校の勉強以外にもプラトンやホメーロスの文献をギリシャ語で読破し、ガイウス・ユリウス・カエサル、ウェルギリウス、ホラティウスをラテン語で読破していた[24]。 1921年、倫理文化学園を卒業し、ハーバード大学に進学予定だったが、赤痢と大腸炎に罹り、一年間の療養生活を強いられる[31][21][32][33]。

ハーバード入学からヨーロッパでの留学時代

[編集]1922年9月、ハーバード大学に入学し、化学を専攻した[19][34][35]。専攻以外にも、ドイツ語やフランス語も学び、習得した[19]。飛び級により1925年に最優等の成績を修めてハーバード大学を3年でかつ首席で卒業した[36][37][38][39]。

ハーバード大学卒業にあたり、物理学に興味を持ったオッペンハイマーは、ケンブリッジ大学のアーネスト・ラザフォードの下での研究を志望したため、ハーバード大学の物理学教授に推薦状を書いてもらった[40]。推薦状でのオッペンハイマー評は、「(オッペンハイマーは)並外れた吸収力があるが、実験技術は不得手である。研究室の運営は苦手である。」という評価であった[40]。ラザフォードから、受け入れを断る連絡がきたものの、結局キャヴェンディッシュ研究所での受け入れが決まった[41]。こうして、オッペンハイマーはイギリスのケンブリッジ大学に留学し、キャヴェンディッシュ研究所で物理学や化学を学んだ[42][43]。だが、オッペンハイマーは、それまで体系だって物理学を学習していなかったため、ごく簡単な実験の準備もできず、気分が落ち込み、1925年末には研究所の友人に飛び掛かって首を絞めて絞め殺そうとしたことがあったり、気晴らしのため友人達とコルシカ島へ旅行した際には、突如「机に置いてきた毒りんごが気になる。」という意味不明な理由で、一人帰国することがあったりなど、精神状態がおかしくなっていた[44][45][46][47][48]。精神科医にも罹ったものの、打つ手なしとして匙を投げられていたが、心身を休めたため快方に向かった[49][47]。

オッペンハイマーはキャヴェンディッシュ研究所でニールス・ボーアと出会い、実験を伴う物理学から理論中心の物理学の世界へと入っていくことになる[50][51][36]。キャヴェンディッシュ研究所でのオッペンハイマーの研究内容が、ゲッティンゲン大学のマックス・ボルンに目が留まったため、1926年の夏の終わりに、実験物理学が発展していたケンブリッジから、理論物理学が発展していたゲッティンゲン大学へ移籍した[51][52][53]。ゲッティンゲン大学では、7本の論文を執筆するなどし、1927年に博士号を取得した[54][55][2][56]。ここでの注目すべき業績には、マックス・ボルンとの共同研究による分子を量子力学的に扱う「ボルン-オッペンハイマー近似」がある[57][3][58]。

大学での教員生活

[編集]

カリフォルニア大学バークレー校

アメリカ帰国後、オッペンハイマーには多数の大学からスカウトが来ていたが、当時理論物理学が浸透していなかったカリフォルニア大学バークレー校やカリフォルニア工科大学助教授となり、物理学の教鞭を執った[59][60][61]。バークレー校で、物理学者のアーネスト・ローレンスと知り合い、親交を深めた[62][63][64]。教育者としてのオッペンハイマーの評判は、当初は散々だった[64]。声は聞き取りにくい上に喋るのが早く、授業の進度も早すぎため評判は良くなかった[64][65]。しかし、授業の評判が悪いことを知ったオッペンハイマーは、授業のやり方を見直したため、オッペンハイマーの授業は人気が出た[64]。だが、オッペンハイマーは、その生来の性格ゆえか、知識や理解度が高くない生徒に対しては、尊大で傲慢に対応していた[66]。ある時、量子力学について討論を行う際、ゲストの講師が、的外れな質問をオッペンハイマーに対して行った時には、「ここで量子力学の基礎的意味を論じる気はさらさら無いが、今の質問は馬鹿げている」と回答したこともある[66]。

オッペンハイマーがバークレ校とカリフォルニア工科大学に赴任するまでは、物理学と言えばヨーロッパの大学が主流であったが、オッペンハイマーが同校赴任以降は、物理学はバークレー校かカリフォルニア工科大学で修学すれば十分とまで言われるようになった[67][68]。

また、湯川秀樹をバークレー校に招待し、中間子について大学院生への講義を依頼したが、湯川が数分喋ると、後はオッペンハイマーが湯川に代わって中間子の講義を行ってしまった[67][68]。失礼な態度ともとれるかもしれないが、オッペンハイマーがずば抜けた理解力を持ち、説明のうまさもずば抜けていたという証左でもある[68][67]。

1936年には両大学の教授となる[6]。生徒などから呼ばれた愛称は「オッピー」[69]。

1930年代末には宇宙物理学の領域で、中性子星や今日でいうブラックホールを巡る極めて先駆的な研究を行っていた[70][71][72][73][74]。

左傾化

[編集]オッペンハイマーは、政治経済に興味が全くなく、バークレー校並びにカリフォルニア工科大学に赴任した際、自宅にはラジオはなく、新聞・雑誌も購読しておらず、1929年10月29日の株価大暴落を知ったのは、発生してから半年後にアーネスト・ローレンスに教えてもらったというくらい世事に疎かった[75][76][77][78][79][80]。初めて選挙権を行使したのは1936年の大統領選挙だった[80][76][81]。そんなオッペンハイマーであったが、次第に政治に関心を持ち、左傾化する。そのきっかけは、ヴァイマル共和国では、ナチス党が権力を掌握し、ユダヤ人の排斥が推進されたこととされる[82][83]。ユダヤ人排斥が進められた結果、ドイツのユダヤ人の大学教授は即刻追放されるという憂き目に遭っていた[83]。1934年春、オッペンハイマーに対して、ナチス・ドイツからの脱出を支援する募金の要請が出され、オッペンハイマーは、自身の給料の内3 %を2年間にわたって寄付し続けていた[83]。また、1936年に勃発したスペイン内戦では、国際旅団に寄付していた[84]。経済については、自身の教え子達が世界恐慌のあおりを受けて、就職が困難になっている様子を見て、興味を持つようになった[77]。

1937年よりオッペンハイマーが交際していたジーン・タトロックという女性は共産党に入党していた[85][86][87]。当時はファシズムが勃興していたため、ファシズムに対抗できるのは共産主義しかないと考えていた者も多かった[87]。ジーンに影響されたオッペンハイマーは、左翼系の組織の集会に参加ないし献金を行うようになる[77][88][89]。前後するが、1936年、弟のフランクが結婚し、夫婦ともに共産党に入党する(フランク夫妻は1941年頃離党)[88][90][91]。なお、ジーンとは結婚を前提とした交際を行っていたが、オッペンハイマーは、1939年に婚約を破棄し、彼女は1944年1月4日に自殺する[92][93]。

共産主義活動に熱心だったオッペンハイマーだったが、独ソ不可侵条約の締結や、当時のソ連でヨシフ・スターリンによる粛清が行われていることを知ったため、共産主義活動をやめるようになる[94]。ただ、この共産主義活動が、戦後に問われることになる。

原子爆弾開発へ

[編集]

1938年になると、ドイツで核分裂が発見された[95]。1939年2月時点で、当時の物理学者は、原子爆弾が製造可能であると考えていた[96]。第二次世界大戦が勃発直後の1939年10月11日、フランクリン・ルーズベルトの元に、アインシュタイン署名の手紙が送付された[97]。手紙の内容は、レオ・シラードが作成したもので、それによると、ウランを使った場合、高威力の爆弾が製造ができ、ナチス・ドイツ領下では、チェコスロバキアの鉱山からウランが採掘可能で、ウランの輸出を停止していることから、ナチス・ドイツが新型爆弾を開発している可能性が高いという内容だった[96][98]。手紙の内容を受けて、ルーズベルトは直ちにウラン委員会を設置させ、1941年から原子爆弾開発計画が開始される[99]。

オッペンハイマーは、元々原子爆弾開発計画にかかわっていなかったが、既に原子爆弾開発にかかわっていたアーネスト・ローレンスの手伝いや助言をしたり、1941年10月にアーサー・コンプトンから全米科学アカデミーの招待を受けて出席した際に、原子爆弾開発計画に興味を持つようになる[100][101][102][103][104]。

1942年6月、原子爆弾開発計画マンハッタン計画が開始される[105]。同計画の責任者はレズリー・グローヴス大佐が抜擢された[105][注 2]。

グローヴスは、原子爆弾開発計画遂行のため、マンハッタン計画の科学部門の責任者を指名しなくてはならなかった[107]。間もなくグローヴスは、原爆開発に携わっていたオッペンハイマーに目を付けた[107]。ただ、オッペンハイマーを責任者とすることには、障壁があった[108]。オッペンハイマーは研究者としての業績が劣っていたこと、政治的思想が左翼であったこと、そして、オッペンハイマーには管理職としての経験がなかったことである[108][109][110]。業績について補足すると、その時点で原子爆弾開発計画に携わっていた研究者には、ノーベル賞受賞者がいたのに対して、オッペンハイマーはノーベル賞の受賞実績はなかった[108]。グローヴスは、軍事政策委員会でオッペンハイマーを責任者とする旨を討議に掛けさせ、反対意見があったものの、結局代わりになる人物がおらず、オッペンハイマーがマンハッタン計画の科学部門の責任者となった[111][108][112][113]。オッペンハイマーの共産主義疑惑については、グローヴスが問題ないと判断し、反対意見を押し切った[114][113]。

マンハッタン計画の科学部門責任者となったオッペンハイマーは、当時、原子爆弾開発を全米各地に分散して研究を行っていたため、効率向上と機密保持を図るために1か所に研究者を集めるべきであるとグローヴスに進言する[115][116]。オッペンハイマーは原爆開発計画を行うための用地を視察し、ニューメキシコ州のロスアラモスが適切と判断し、ここに原爆開発を行う研究所ロスアラモス国立研究所(以下ロスアラモス研究所と記載)が設置された[117][118]。オッペンハイマーは1943年3月16日に移住し、ロスアラモス研究所は1943年4月15日に開所された[119]。

オッペンハイマーは、ロスアラモス研究所所長着任後、人員の確保を行なった[120]。優秀な人材は既にレーダー開発などに従事しており、オッペンハイマー自身は、業績の点で劣っていたため、人員確保は難航したが、最終的にはロスアラモス研究所は、民間人4000人以上、軍人は2000人以上を数える大所帯となった[121]。オッペンハイマーは、機密保持のため研究所の研究者は、軍人とすべきであるとグローヴスに進言したが、この進言については、軍規に従属した場合の弊害が大きいと主張する研究員の反対に遭った[122]。グローヴスから折衷案として、原子爆弾開発の段階時点では民間人の身分として取り扱い、開発が終了した段階で研究者は軍人身分とするということになった[122][123]。実際には、原爆開発終了後も民間人の身分のままとなった[122]。

オッペンハイマーは、それまで管理職の経験は無かったが、ロスアラモス研究所で卓越した統率力を発揮し、研究者の能力を見極めて、適材適所に配置した[124]。また彼は、適宜組織編成を見直し、1945年春時点では、ロスアラモス研究所を理論物理部、実験原子核物理部、化学並びに冶金部、兵器部、爆弾部、爆弾物理部、高級研究部に分けていた[125]。弟のフランクもロスアラモス研究所に呼び寄せた[91]。ロスアラモス研究所の機密性については、大日本帝国海軍の諜報機関は、アメリカがウランを大量に買い付けているというのを掴んでいたが、逆を言えばそのレベルしか情報を掴んでいなかったため、うまく機能したと言える[126]。だが、実際には完全に機密漏洩を防げたわけではなく、ソ連はクラウス・フックスという科学者を通じて原子爆弾の情報を収集していた[127][128][129]。

原子爆弾投下

[編集]

原子爆弾の開発はかなり難航し、オッペンハイマーは心労のため体重が激減するなどしたが、1945年初めにオッペンハイマーは、原子爆弾の完成を1945年7月20日を目標とすると決定した[130][131][132]。同年5月に、ナチス・ドイツは降伏(欧州戦線における終戦 (第二次世界大戦))[130]。これにより、原爆投下の目標国は日本に絞られた[133]。1945年5月31日から6月1日にかけて、原爆投下の是非をめぐる議論が原子力政策の諮問機関である暫定委員会で行われ、オッペンハイマーら科学者4人も委員会の議論に加わった[134]。オッペンハイマーは、日本への原爆投下について賛成した[135]。この時に原爆投下の是非をめぐる議論としては、下記のとおりである。

- 日本の代表団を招待して、原子爆弾の爆発のデモンストレーションを見せて、降伏を迫る案[135][136][137][138]

- 原子爆弾の威力を日本に事前に通告し降伏を迫る案[135][137]

- 2点目によって降伏しないのであれば、指定目標を通知して原爆投下をする案 [135][139]

1点目については、もし原爆が不発に終わった場合や、仮にデモンストレーションを見たところで、降伏を即断するのかどうかという問題があり、降伏しないのであれば、原爆を搭載した爆撃機を必死で撃墜するのではないかという反論があった[135][137][138]。

2点目については、指定目標に連合軍側の捕虜を送り込まれる可能性が考えられ、1点目でもあったが、原爆を搭載した爆撃機が撃墜されるのではないかという反論があった[135][137]。ついには、原爆投下に反対のアーネスト・ローレンスは、「原子爆弾を使用せずに、その威力を日本に知ってもらう方法はないか?」と投げかけた[135]。このような議論があったものの、オッペンハイマーは科学者側の立場として唯一原爆投下に賛成した[135]。オッペンハイマーが原爆投下に賛成した意見や論拠としては、(議論が行われた時点では)原子爆弾はまだ完成しておらず、威力も当然確認できておらず、理論上の破壊力だけで日本に降伏を迫るのは難しいし、仮にデモンストレーションを見せたとして、それによって降伏に傾くと思えないと考えていたためである[135][137]。原爆投下にあたっては、オッペンハイマーは道義的な発言はしなかったとされる[137]。

こうして、原爆投下は事前警告なしに軍事施設に対して投下すべきことが、1945年6月21日に決定された[140][141]。また、オッペンハイマーら科学者は、原爆投下前にイギリス、ソ連、フランス、中国に原爆の存在を事前に周知し、それが国際関係の改善向上につながると述べた[142][143]。

1945年7月16日、トリニティ実験が行われる[144]。トリニティ実験の名付け親はオッペンハイマーであるが、トリニティ(三位一体)の名称の由来は、 ジョン・ダンの詩からと断定する文献もあるが、 バガヴァッド・ギーターからなのかはっきりとわかっていない[145][146][147][148]。トリニティ実験前、研究者の間で原子爆弾の爆発量を賭けていたが、オッペンハイマーは、TNT換算で300 tに賭けていた(実際はTNT換算で5000 t又は2万t相当)[149][150][151]。トリニティ実験の爆発時、オッペンハイマーはバガヴァッド・ギーターの一節「我は死なり 我は世界の破壊者なり」と呟いたとされる[151]。

トリニティ実験成功後、日本の広島市・長崎市に投下されることになった(→広島市への原子爆弾投下・長崎市への原子爆弾投下)[152][153][154][155]。なお、広島に投下した原子爆弾は、爆発の成功率が高いとして、爆発実験はしていなかった[154]。

戦後の活動

[編集]原子力の専門家として

[編集]

戦後の1945年10月にハリー・S・トルーマン大統領とホワイトハウスで初対面した際、「大統領、私は自分の手が血塗られているように感じます」と語った。トルーマンはこれに憤激、彼のことを「泣き虫」と罵倒し、その後生涯面会を許さなかったという[156][157][158][159]。

オッペンハイマーは、1945年10月16日、ロスアラモス研究所の所長を退任した[160]。退任する際、オッペンハイマーは、「今後戦争で原子爆弾が使われる場合、人々はロスアラモスの名前を呪うことになるでしょう」と述べた[161][162]。辞任後は研究に打ち込みたかったが、政府から度々原子力に関してアドバイスを求められた[163]。オッペンハイマーは原子爆弾については、国際管理を支持していた[164]。もし、一国の管理下に置いてしまうと、他国は競争意識を持ち、際限なく原子爆弾の開発が行われると考えていた[164]。1946年、原子力委員会(AEC)が設立され、同委員会の一般諮問委員会(GAC)も設立された[165]。オッペンハイマーは一般諮問委員会に参画した[166][167]。

アチソン-リリエンソール報告について

[編集]

1946年1月21日、国際連合原子力委員会(UNAEC)の創設が決議される[168]。同年1月23日、ディーン・アチソン国務次官は、原子力委員会の議長デビッド・リリエンソールに、原子力の国際管理に関する案の策定を命じる[168][169]。同案は、アチソン-リリエンソール報告と呼ばれた[170][168][169]。同報告書は、主にオッペンハイマーが草案を策定し、その分量は、3万4千語に上り、同案は1946年3月17日に承認された[168]。アチソン-リリエンソール報告の要旨は、原子爆弾の威力は途轍もないものであり、そのためにも原子力の国際管理が必要であること、原子力事業においては、平和利用であるか否かの判断が困難であるがゆえに、包括的な管理が必要であるとしていた[171]。だが、アメリカの国際連合原子力委員会の代表として、保守派のバーナード・バルークが選出され、彼はアチソン-リリエンソール報告を大幅に修正し、これがバルーク案となり、有効なものとなった[168][172]。原子力の国際協調を骨子としたアチソン-リリエンソール報告に対して、バルーク案は、アメリカによる核兵器による平和を謳ったものであった[168]。なお、バルークが、国際原子力委員会の代表に選出された時、「あの日、私の希望は消えた。」と回想している[168]。

マクマホン法によるFBIの監視

[編集]

マクマホン法によって、FBIは原子力委員会関係者の機密情報の接近許可を見直しており、同委員会の関係者の身元調査を合法的に行うことができた[173]。1947年2月末、FBI長官ジョン・エドガー・フーヴァーは、オッペンハイマーの共産主義者との関係について、調査内容をまとめ、それを原子力委員会に送付し、委員会でオッペンハイマーの機密情報の接近許可を審議することになった[173]。1947年3月25日、当時の原子力委員会委員長デビッド・リリエンソールは、エドガー・フーヴァーに、オッペンハイマーの機密情報接近許可を申請する[173]。エドガー・フーヴァーは、オッペンハイマーは戦前は一時的に共産主義活動に傾倒していたが、現在はそうではないと結論付け、渋々ながらオッペンハイマーに最高機密情報に接近できる「Q」資格を認定した[173]。しかし、オッペンハイマーは、FBIによって盗聴されていた[174]。後に原子力委員長に就任し、オッペンハイマーと対立することになるルイス・ストローズへの印象について話した内容がFBIによって盗聴されており、盗聴された内容は「ストローズに関して、私は多少知っている。大して教養がある人物ではないが、邪魔にはならないだろう。」と言う内容だった[174]。

ソ連の原爆実験成功と水爆について

[編集]

1949年8月29日、ソ連が原爆実験に成功した(ソ連による原子爆弾開発計画)[175][176][177]。オッペンハイマーは、ソ連が原爆実験に成功するのは、1948年4月時点でもまだ先の事であろうと考えていた[175]。ソ連の原爆実験成功を受けて、アメリカでは動揺が走った[178]。そして、当時スーパーと呼ばれていた(現在の)水爆の開発に、アメリカは乗り出すべきだという議論を、1949年10月29日から30日にかけて 一般諮問委員会(GAC) で行った[165][179][180]。水爆については、戦時中でも理論上開発可能であったが、実際の開発に行きつくことはなかった[180]。GACで議論するにあたり、広島に投下した原子爆弾の40倍の威力を持つ原子爆弾を既にアメリカは保有していたため、そもそも水爆が必要なのかという事も議論された[180]。オッペンハイマーは会議において、水爆開発について反対した。主に彼が指摘した内容は下記である。

- 水爆は既に7年前から開発が一向に進んでおらず、水爆開発にあたっての爆弾の構造や、開発費用が何もわかっていない[181]。

- 仮に水爆を開発したとしても、巨大すぎて運搬が難しいと思われる[182][183]

- 水爆を開発した場合、ソ連との核兵器の開発競争が加速されることになる[184][185]

- (議論が行われた時点で)既に広島に投下した原爆の40倍強力な原子爆弾をアメリカは保有していたため、水爆を開発する意義が低い[180]

- 水爆は都市に使用してこそ効果がある兵器であるが、その威力故、都市の住民を絶滅させる可能性がある[166][186]

こうして、GACは8人全員が水爆開発に反対の立場をとった[187]。だが、トルーマンは政府高官の「ソ連も水爆を開発できる」という意見や、水爆開発を訴える嘆願書によって、結局1950年1月31日、水爆の開発を決定した[188][189]。オッペンハイマーは、1953年7月号のフォーリン・アフェアーズで、このような核開発について、米ソを2匹のサソリに喩え、相手を殺す力を持っているが、両者が自殺を覚悟しない限り、相手を抹殺できないと警鐘を鳴らしている[190][191]。

エドワード・テラーとの関わり

[編集]

オッペンハイマーと水爆とのかかわりは、エドワード・テラーとの関係から始まっている。オッペンハイマーが戦時中、ロスアラモス研究所所長の職にあった際、人員確保のため有力な物理学者に声をかけていた[120]。その際、物理学者のエドワード・テラーを勧誘する[192][193][194]。テラーを勧誘する際、オッペンハイマーは「ロスアラモス研究所において、スーパー(後の水爆)の研究ができる」と言った内容で勧誘した[192]。エドワード・テラーはオッペンハイマーの勧誘を受けて、ロスアラモス研究所に着任する[192][193]。しかし、テラーは、かつての同僚であるハンス・ベーテが部長を務める理論物理部の部下に収まり、自尊心を傷つけられる[194]。

ロスアラモス研究所でのテラーの姿勢については諸説あるが、テラーは原子爆弾開発にほとんど協力せず水爆の研究に専心していたため、ベーテがオッペンハイマーに不満を言ったか、あるいはテラーが、「(水爆の研究ができると聞いていたのに)聞いていた話と違う」と言うような事を、オッペンハイマーに愚痴を言ったかによって、妥協案としてオッペンハイマーは、テラーを水爆開発の小グループのリーダーに任命した[194][192][193]。オッペンハイマーは、ロスアラモス研究所時代は、水爆を完全否定していたわけではなく、1944年9月20日付のオッペンハイマーの手紙には、「今後も水爆の研究を続けるべきである。」という文言があったり、1945年5月30日時点では、水爆は理論上可能であると述べていた[195][196]。

なお、テラーとオッペンハイマーが決定的に対立したのは、ソ連の原爆実験成功時とされる[197]。ソ連の原爆実験成功の報がもたらされた時、テラーはオッペンハイマーに、「どうすればよいだろうか?」と電話をかけた[197][198][179]。オッペンハイマーは、「冷静になれ」と言うようなことを言った[179][198][197]。オッペンハイマーとしては、ソ連の原爆実験成功による過剰反応を恐れての言葉だったのだが、テラーはソ連の脅威に対して国家の対策を思案すべき人物が、このような反応を示したことに不信感を持ったためとされる[197][179]。

公職追放へ

[編集]

1949年6月、オッペンハイマーは、国会において原子力に関する上下院両委員会の討議の場で、専門家の見地として質問された[199]。放射性同位体を外国への輸出の是非を問うもので、AEC(原子力委員会)は既に輸出を承認していた[199]。ただ一人AECで反対していたのは、ルイス・ストローズだった[199]。ストローズは、放射性同位体を輸出した場合、軍事転用されることを懸念していた[199]。オッペンハイマーは、このリスクに対して、「放射性同位体は、原子力に転用できないと、私に証言を強要することはできません。シャベルだって原子力のために使えますし、ビール瓶だって原子力のために使えます」と皮肉で答弁し、更に続けて「放射性同位体の重要性を例えるならば、電子装置よりも下であるが、ビタミンよりはずっと重要か、これらの中間くらいでしょう。」と答えた[200][201][202]。会場は笑いで沸いたものの、この回答によって、ストローズとは対立してしまう[200][201][202]。なお、このころ、オッペンハイマーの弟フランクは、非米活動委員会に出席し、共産党との関係を聴聞され、勤めていたミネソタ大学助教授の地位を追われ、学会からも一時追放される(1959年に復職)[201][203]。

1949年秋、ストローズの元にオッペンハイマーについてのある疑惑が、FBIよりもたらされる[204]。その疑惑は、前述したがクラウス・フックスというロスアラモス研究所に勤務していたイギリス人物理学者が、ソ連のためにスパイ活動をしていたという疑惑である[204]。また、ストローズは、シュヴァリエ事件(後述)についても情報を掴んだ[204]。1950年2月1日、ストローズはFBI長官ジョン・エドガー・フーヴァーから、クラウス・フックスがソ連のスパイであることを認めたという電話を受ける[205]。これを受けて、ストローズは、反オッペンハイマー運動を水面下で繰り広げた[206]。1953年1月、ドワイト・アイゼンハワーが大統領に就任し、ストローズは大統領特別補佐官に就任する[207]。反オッペンハイマーの運動が功を奏し、1953年11月になると、AECのスタッフだったウィリアム・ボーデンを、反オッペンハイマー運動に引き込み、彼はエドガー・フーヴァー宛てにオッペンハイマーがソ連のスパイの疑惑についての手紙を送付する[208][209][210]。ボーデンによる、オッペンハイマーがソ連のスパイであるとする論拠は概ね以下の通り。

- オッペンハイマーは左翼系組織に寄付をしていたことや、弟夫婦が共産党員であったこと、友人に共産党員が多かったこと、恋人も共産党員だったことからソ連のスパイと接触していた[208][211][212]

- 共産党への献金は1942年5月を最後に止めたというのがオッペンハイマーの弁だが、実際は迂回献金をしていた[208][211]

- ロスアラモス研究所に専門家でない共産主義者を雇用した[208][211][212]。そして終戦までは、原爆ないし水爆を推進していたにもかかわらず、終戦と同時に、方向転換し、ロスアラモス研究所閉所を訴えたこと[208][211][212]

- 一般諮問委員会の委員長という立場を利用して、水爆開発を遅滞させた[208][211][212]

以上により、オッペンハイマーはソ連のスパイであると指摘した内容だった[208][211]。

告発の内容では、オッペンハイマーが共産党員であることも触れていたが、オッペンハイマーは共産党に入党したことはなく、事実に即していると言える内容は1.の内容だけだった[213]。ボーデンはこの手紙で、「(オッペンハイマーが)スパイとして働いていた可能性よりもそうでない可能性の方が高い(more probably than not)」という表現を多用していた[214]。

オッペンハイマーの共産党との関係の問題については、既にロスアラモス研究所の所長就任時にクリアされており、(先述したが)1947年時点でもAECでは問題なしと判断していた[215]。また、1948年11月には、オッペンハイマーはタイム誌のインタビューを受けていたが、その際に左傾化していた過去があることを公表していた[216]。

ボーデンの告発を受けて、アイゼンハワーは、1953年12月オッペンハイマーの職務停止を決定する[217][218][219]。

同年12月23日、オッペンハイマーは、原子力委員会の事務局長ケネス・ニコルスから職務停止を通達する書簡を受けとった[220][221][215][222][223][224]。書簡において、職務停止の理由が記載されていたが、主な内容はオッペンハイマーが多数の左翼系組織や共産主義者と関わりがあった(ある)こと、水爆の開発に反対したことが記されていた[220][225][215][226][224]。

1954年3月、オッペンハイマーは1万語に及ぶ弁明書を公表した[227]。

こうして、オッペンハイマーを引き続き機密性の高い公職に在任するべきかどうかについて、1954年4月12日から5月6日まで、ワシントンにおいて、オッペンハイマーの聴聞会が開催された(オッペンハイマー事件[228])[229][230][231][232][233]。

聴聞会の結果、オッペンハイマーは公職を追放されることになった[234]。聴聞会では、ソ連に機密情報を渡したかは立証されず、追放理由項目は24項目あったが、水爆開発反対による遅滞行為が主な理由に挙げられていた[234][235][236]。聴聞会の記録の分量は、約1000ページにも及んだ[237][238]。元々オッペンハイマーの原子力委員会における任期は、1954年6月末までであり、任期が切れた時点で、退任する予定だった[239]。そのため、オッペンハイマーには、辞職勧告を承諾したうえで失職するというのも選択肢にあったが、反オッペンハイマー派がマスコミを動員して、オッペンハイマーの非を鳴らすことが想定された事や、赤狩りが活発だったという当時の外部環境によって、更なる追及の手が及ぶことが考えられたため、聴聞会に臨んだとみられる[240]。なお、聴聞会では後述のシュヴァリエ事件も取り上げられた。

シュヴァリエ事件

[編集]シュヴァリエ事件というのは、これは1942年12月、または1943年初めに起きた事件で、オッペンハイマーは友人のハーコン・シュヴァリエを自宅に招待し、夕食をふるまった[241][204]。その際、台所でオッペンハイマーとシュヴァリエが会話した[241][242][243]。その時の会話内容は、シュヴァリエからの相談内容で、「イギリス人化学者ジョージ・エルテントンという人物が「ソ連の科学者に重要な情報を渡せる」ということを言っているのだが、どうしたものだろうか?」と言う内容だった[241][242][243][232]。オッペンハイマーは、「それは間違いだ」というようなことをシュヴァリエに言った[232][241][242][243]。オッペンハイマーはこの時の会話を些末な会話と判断し、ロスアラモス研究所所長に就任後も、即座に報告はしなかった[244]。報告したのは、1943年8月26日になってからで、しかもこの時オッペンハイマーは、シュヴァリエの名前を伏せて、作り話をして報告してしまった[245][246]。オッペンハイマーがその時報告した内容は、「エルテントンという男が仲介者X(シュヴァリエのこと)を通じて、ロスアラモス研究所のプロジェクトの3人に接触を試みた。」と伝えた[232][245][246][247]。1943年12月にグローヴスにXという人物がハーコン・シュヴァリエであると告白した[242]。この作り話は1954年に行なわれた聴聞会で厳しく責められ、なぜそのようなことをしたのか?と問われた際、オッペンハイマーは「それは私が愚かだったからだ」と答えた[248][246][247][232]。

公職追放後と死去

[編集]

公職追放間もない1954年7月、オッペンハイマーは、妻と共にヴァージン諸島へ旅行する[249]。この時、あらぬ疑いを持たせないためにオッペンハイマーはわざわざFBI長官のジョン・エドガー・フーヴァーに旅行する旨を伝えていた[250]。しかし、FBIは、オッペンハイマーがソ連に誘拐されるか、ソ連への亡命を図る可能性を警戒した[249][250]。エドガー・フーヴァーはCIAを通じて、オッペンハイマーの身柄を確保しようとした[251]。しかし、何事もなくオッペンハイマーは8月に帰国した[249]。FBIは、オッペンハイマーを尋問し、ソ連のエージェントとの接触の有無を尋問し、また、FBIのエージェントは、オッペンハイマーの旅行先を訪問し、住民の聞き込みを行ない不審な人物との接触有無を確認したが、結局何も不審な行動はなかった[249]。

オッペンハイマーは、政府要職から退いた後は、国内外の大学の講演に携わるなどしていた[252]。外国ではオッペンハイマーの知名度は高く、フランスからレジオンドヌール勲章を叙勲されたこともあった[252]。

オッペンハイマーは、1947年からアインシュタインらを擁するプリンストン高等研究所所長に任命されており、公職追放後も1966年まで所長職を務めた[6][253]。オッペンハイマーは、湯川秀樹、朝永振一郎、矢野健太郎らを客員教授としてプリンストン高等研究所に招聘した[254][255]。1955年時点では、プリンストン高等研究所には、日本人の数学者が7人、物理学者が3人留学しており、淡中忠郎が、留学のあいさつをした際、オッペンハイマーは、「この研究所は日本軍の精鋭部隊によって占領されているのです」と冗談めかして答えた[254]。

1960年9月5日に初訪日した[252]。また、9月21日には文京区公会堂にて講演(翌年に大森荘蔵の翻訳で「科学時代における文明の将来」として発表[256])、同月23日には朝永振一郎ら日本人と座談会[257]を行なった。

訪日の際、日本の記者団から原爆を作ったことを後悔しているか?との問いに、「原子爆弾の技術的成功に関与したことに後悔はしていない。しかし、胸が痛まないわけではない。ただ、今日の方が昨夜よりも痛いと言うことはありません」と答えた[252][258]。結局、広島と長崎を訪れることはなかった[258]。

1947年、物理学教育への貢献によりリヒトマイヤー記念賞受賞[259]。1963年11月22日、「エンリコ・フェルミ賞」受賞が発表される[260]。同賞は、12月2日にジョン・F・ケネディ大統領より授与される予定だったが、ケネディが暗殺されてしまったため、リンドン・ジョンソン大統領が授与した[261][228][262][263]。エンリコ・フェルミ賞授与にあたっては、反対の声が多く、授与式当日はオッペンハイマーと犬猿の仲だったルイス・ストローズと、上下院合同原子力委員会の共和党全員が欠席した[261]。オッペンハイマーは同賞と、5万ドルの小切手、メダルを受け取った[262][263]。アメリカ政府はこの賞の授与により、反共ヒステリック状態でなされた1954年の処分の非を認め、彼の名誉回復を図ったとされている[6]。ただし、公職追放は依然として解除されないままだった[264]。フェルミ賞受賞時、オッペンハイマーはスピーチで、「大統領閣下が、本日私にこの賞を授与してくださることは、いくつかの思いやりの心といくつかの勇気などが必要だったかと存じます。」と述べた[265][266]。このフェルミ賞受賞には、かつて対立したエドワード・テラーは、賛成票を投じ、祝辞も贈り、両者の仲違いは終了した[267][268]。

1965年、咽頭がんの診断を受け、手術を受けた後、放射線療法と化学療法を続けたが効果はなかった[269][263][270][271][272]。1966年6月、オッペンハイマーは、プリンストン大学から名誉博士号を授与された[273][29][274]。1967年2月18日、ニュージャージー州プリンストンの自宅で、62歳で死去した[6][275][271]。葬儀には、ハンス・ベーテら多数のノーベル賞受賞者や、退役していたレズリー・グローヴス将軍も参列した[276][272]。かつて対立していたルイス・ストローズも弔電を送った[277]。オッペンハイマーの遺灰は、ヴァージン諸島沖で撒かれた[278][271]。

名誉回復

[編集]2022年12月16日、米エネルギー省のグランホルム長官は、オッペンハイマーを公職から追放した1954年の処分は「偏見に基づく不公正な手続きであった」として取り消したと発表した[279][236]。68年を経ての処分撤回について「歴史の記録を正す責任がある」と説明した[279][236]。

評価

[編集]オッペンハイマーが1954年に公職追放された際、彼は多くの人々にとって、研究成果の利用を制御できると信じている科学者の愚かさと核時代によってもたらされる道徳的責任のジレンマの象徴となった[280]。公聴会は政治的或いは個人的な対立によって動機づけられ、核兵器コミュニティにおける完全な分裂を反映していた[281]。ある派閥は、ソ連を敵として非常に恐れ、巨大規模且つ、絶大な破壊力で報復可能な兵器を持つことこそが、ソ連の脅威に対抗する最適な戦略であると信じていた。別の派閥は、水爆を開発したとしても、西側の安全保障は向上せず、民間人の密集地帯に使用した場合、大量虐殺になると考えていた。つまり、代替手段として、戦術核兵器、通常戦力の集中強化、軍備管理協定を含むソ連への柔軟な対応を主張した。前者のグループは、政治的な点では力があり、オッペンハイマーは標的となってしまった[282][283]。

1940年代後半から1950年代にかけて行われた赤狩りに対して、オッペンハイマーは一貫して反対するどころか、公聴会開催前やその最中に、かつての同僚や学生に対して不利な証言を行なった。その一つとしては、(オッペンハイマーの)元学生バーナード・ピーターズに対しての不利な証言がマスコミにリークされた。歴史家はオッペンハイマーが政府内の同僚の歓心を買うためであったことや、自身や自身の弟フランクがかつて左翼活動とのつながりについて、注意をそらす目的があったとみている。オッペンハイマーの証言によって、ピーターズに対して不信感を抱いていたことが明らかになり、それにもかかわらずマンハッタン計画にピーターズを推薦したことについては、そもそも矛盾しているという不利な証言となってしまった[284]。

オッペンハイマーの機密保持に関する争いは、大量破壊兵器の道義的問題をめぐる、右翼の軍国主義者(エドワード・テラーが主)と左翼の知識階級(オッペンハイマーが主)との対立と見なされている[285]。伝記作家や歴史家は、しばしばオッペンハイマーのこの出来事を悲劇と考えてきた[286][287][288]。国家安全保障のアドバイザーであり学者でもあるマクジョージ・バンディは、オッペンハイマーと共に国家安全保障の諮問委員として仕事をした経験があったが、彼は、オッペンハイマーについて、「オッペンハイマーの名声と権力に関する浮き沈みはともかくとして、彼の性格に関して言えば、魅力さと傲慢さ、知性と無知、意識と鈍感さ、そして取り分け、大胆さと諦観が組み合わさり、完全に悲劇的な側面があった。これら全てが、様々な形で公聴会においては不利に働いた」と記している[288]。

科学者の人類に対しての責任という問いかけに関しては、ベルトルト・ブレヒトの舞台、「ガリレイの生涯」(1955年)にインスピレーションを与え、フリードリヒ・デュレンマットの「物理学者たち」にも影響を与え、2005年のジョン・クーリッジ・アダムズのオペラ「原爆博士」のベースにもなっており、この作品は、オッペンハイマーを現代のファウストとして描くために制作された。ハイナー・キップハルトの戯曲、「J・ロバート・オッペンハイマー事件」は、西ドイツのテレビで放映されたのち、1964年10月には、ベルリンとミュンヘンでも、演劇として上演された[289]。1967年のフィンランドのテレビ映画「オッペンハイマー事件」は、キップハルトの戯曲を基として、フィンランド国営放送で放映された[290][291]。オッペンハイマーはキップハルトに対して、抗議の手紙を送り、キップハルトは内容の修正を行うことを提案したものの、作品については擁護した[292]。1968年にはニューヨークで、ジョセフ・ワイズマンがオッペンハイマー役を演じた。ニューヨークタイムズの演劇評論家のクライヴ・バーンズは、「憤怒に満ちた劇であり、パルチザン的な劇であると評し、オッペンハイマーを支持しつつも、悲劇的な愚か者でもあるが天才でもある」と評した[293] 。オッペンハイマーは、劇の描写に難色を示した。オッペンハイマーは、キップハルトの演劇が上演された直後に台本を読んだ際、キップハルトを訴えると脅し、「歴史や関係者の人格に反する内容だ」と非難した[294]。後にオッペンハイマーは、インタビューでこう答えている。

私の公聴会は全くの茶番劇で、そして、それを悲劇に仕立て上げようとしている。(中略)私は、原爆開発に責任ある形で参画したことに後悔していると言ったことはただの一度もない。私は、(キップハルトが)ゲルニカ、コヴェントリー、ハンブルク、ドレスデン、ダッハウ、ワルシャワ、東京を失念してしまったのだろうといった。だが、私はそれを忘れていないし、理解が難しいのであれば、キップハルトは別のことを題材として戯曲を書くべきだったのだ[295]。

オッペンハイマーに関しては、数多くの伝記があり、その中でも、カイ・バードと、マーティン・シャーウィンが執筆したオッペンハイマー 「原爆の父」と呼ばれた男の栄光と悲劇(2005)は、2006年のピューリッツァー賞 伝記部門を受賞した[296]。1980年のBBCのテレビシリーズである「オッペンハイマー」は、サム・ウォーターストンが主演し、BAFTAで3部門受賞した[297]。1980年のオッペンハイマーと原爆に関するドキュメンタリーである「The Day After Trinity」は第53回アカデミー賞にノミネートされ、ピーボディ賞を受賞した[298][299](ピーボディ賞受賞作品(1980-1989))。オッペンハイマーの生涯は、トム・モートン・スミスの2015年の演劇「オッペンハイマー」や[300]、1989年の映画「シャドー・メーカーズ」にて描かれ、後者の作品は、ドワイト・シュルツがオッペンハイマー役を演じた[301]。1989年には、デヴィッド・ストラザーンが、TV映画「デイワン/最終兵器の覚醒」において、オッペンハイマーを演じた[302]。2023年の映画「オッペンハイマー」は、クリストファー・ノーランが監督し、同作は、先述のアメリカンプロメテウスを基にした映画で、キリアン・マーフィーがオッペンハイマー役を演じた[303]。同作は、第96回アカデミー賞のアカデミー作品賞とアカデミー主演男優賞を勝ち取った[304]。

2004年、オッペンハイマーの遺産に関する100周年記念会議がバークレー校において開催され、オッペンハイマーの生涯に関するデジタル展示も行われた[305]。同会議の内容については、2005年に「オッペンハイマーの再評価、100周年記念研究とその考察」として出版された[306]。オッペンハイマーの論文は、アメリカ議会図書館に収蔵されている[307]。

科学者としてのオッペンハイマーは、オッペンハイマーの教え子や、同僚からは、極めて優秀な研究者として、そしてアメリカにおいて現代理論物理学を築き上げた魅力的な教師として記憶されている。ハンス・ベーテは、「オッペンハイマーこそが、ヨーロッパに追従していたアメリカの理論物理学を世界の指導者のレベルに引き上げた」と記している[308]。オッペンハイマーの科学に対する関心は、しばしば目移りしたため、特定のテーマに専心して研究することは無く、ノーベル賞に値する研究は無かったが[309]、ブラックホール理論への貢献については、後の天体物理学者に実現された時点で、(オッペンハイマーが)生きていれば、ノーベル賞が授与されていた可能性があった[310]。小惑星67085は、2000年1月4日に、オッペンハイマーに敬意を表し、オッペンハイマーと名付けられ[311]、1970年には、月のクレーターにもオッペンハイマーと命名された[312]。

軍や政府の顧問としてのオッペンハイマーは、科学と軍事の相互作用における技術主義国家へのシフトと、巨大科学を主導した。第二次世界大戦中、科学者は、前例のないレベルで軍事研究に参画した。西洋文明がファシズムの脅威にさらされるという状況のため、科学者達は連合軍の努力に対して、技術的並びに組織的に協力するため、大勢の科学者達が志願した。これによって、レーダー、近接信管や、オペレーションズ・リサーチといった兵器や手法が生み出された。文化的で、知的な理論物理学者であるオッペンハイマーは、規律ある軍のオーガナイザーとなり、科学者は空想にふけり、原子核の組成と言った難解な問題の知識は、「現実世界」には適用できないという考えから脱却する代表例となった[280]。

トリニティ実験の2日前、オッペンハイマーは、バルトリハリのシャタカ トラヤからの一節を引用し、自身の希望と不安を表現した

戦いにおいて、森において、山の断崖において、暗闇の大海で、槍と矢の真っ只中で、

人物・家族

[編集]- オッペンハイマーは、語学に精通しており、ドイツ語、フランス語、ラテン語、サンスクリット語、ギリシャ語、オランダ語、イタリア語に精通していた[19][315][24][316][317][318][319][320][78][321][322][323]。ライデン大学に赴任していた際には、オランダ語で講義を行なっていたこともあった[316]。

- オッペンハイマーは、1939年6月、パーティーでキャサリン・プーニング・ハリソンと出会う(通称キティ)[324]。当時、キティはリチャードという医師と結婚していたが、オッペンハイマーと不倫関係に陥り、リチャードと離婚し、1940年11月1日にオッペンハイマーと結婚する[325][326]。1941年に長男ピーターが生まれ、1944年に長女トニが生まれる[327]。ピーターは母親であるキティと不仲で、10代後半の時に出奔した[328]。娘のトニはオッペンハイマーの死後であるが、自殺してしまう[329]。

- オッペンハイマーの親友であるロバート・サーバーの著書「Peace and War」内では、「原子爆弾が善意ある武器かのように語るな」と話している[330]。

- エレノア・ルーズベルトとのテレビ討論では「水爆の開発は、人類の倫理の根本に影響を与える。恐怖だけに駆られればこの危機の時代を生き抜くことはできない。恐怖を乗り越える答えは歩み寄る勇気ではないでしょうか」と水爆開発に異議を唱えた[331]。

- 被爆者が1964年に渡米した際に、非公表でオッペンハイマーと面会した。通訳として同席したタイヒラー曜子が後に証言したところによれば、そのとき彼は涙を流して何度も謝罪の言葉を述べたという[332]。

業績

[編集]量子力学におけるボルン-オッペンハイマー近似が、物理学者としての最もよく知られた業績である[57][2][333][58][334]。また、中性子星の研究にからんで、星の質量がある限度を超えれば、中性子にまで縮退した星がさらに圧潰する可能性を一般相対性理論の帰結として予測し、ブラックホール生成の研究の端緒を開いた(トルマン・オッペンハイマー・ヴォルコフ限界)[70][71][73][333][335]。 陽電子の予知も重要な業績である[100]。ノーベル物理学賞を受賞したマレー・ゲルマンからは「辛抱強さがなかった。長い論文とか、長い計算式とか、そういうものを決して書かなかった。彼の仕事に見られる洞察力は、素晴らしいものばかりであった。しかし、彼は他人にやる気を起こさせる人であり、その影響力は素晴らしかった。」などと評されている[336][337]。長い論文については、若いころには執筆していたが、それ以外の批評は正しいとされる[337]。1946年秋、ハンス・ベーテと共著で、電子散乱に関する論文を執筆し、ノーベル物理学賞の候補に挙がったが、原子爆弾開発に携わった人物に授与することがためらわれたためノーベル賞は結局受賞できなかった[336]。

関連作品

[編集]- Stingのシングル「ラシアンズ(Russians)」(アルバム『ブルー・タートルの夢』に収録、1985年)にオッペンハイマーの名が出てくる[338]。

- Stingは、2021年発表のアルバム『ザ・ブリッジ』に収録された「ザ・ブック・オブ・ナンバーズ」でも、オッペンハイマーをテーマとしている[339]。

- 2005年、アメリカの作曲家・ジョン・アダムスによってオッペンハイマーを主人公とするオペラ「原爆博士」が上演された。

- 『オッペンハイマー』 - 2023年のアメリカ映画。クリストファー・ノーランが監督し、7月21日から公開。全世界で10億ドルに迫る収益を挙げ、第96回アカデミー賞でも作品、監督賞を始め出演者も技術面でも高く評価され、7部門を受賞。日本では本国公開から8カ月遅れ、ビターズ・エンドの配給で2024年3月29日に公開された[340][341]。原爆開発と悔恨に満ちた後半生においてルイス・ストローズ(米原子力委員会委員長)の糾弾を主軸としつつ、暗殺疑惑があるタトロックの自殺、トルーマンとの会見シーンも盛り込まれている。

- 映画『オッペンハイマー』日本公開約一カ月前の2月19日、NHK総合『映像の世紀 バタフライエフェクト』が、藤永茂を監修に迎え、映画が直接描写しなかった広島・長崎の記録映像も駆使して、アメリカおよび日独の原爆開発と戦後のオッペンハイマーの実像を綴っている。ここでは水素爆弾開発で対立したテラーではなく、師のヴェルナー・ハイゼンベルクや原子力開発の権威としてオッペンハイマーに取って替わられたアーネスト・ローレンスの嫉妬を示唆した。

オッペンハイマーを演じた俳優

[編集]- 1947年のセミ・ドキュメンタリー映画『初めか終りか(The Beginning or the End)』ではヒューム・クローニンが演じた[342]。

- 1969年のブロードウェイの舞台劇『In the Matter of J. Robert Oppenheimer』ではジョセフ・ワイズマンが演じた。ワイズマンは「Drama Desk Awards 主演男優賞 (舞台)」を受賞した[343]。

- 1980年の BBCとWGBHのドラマシリーズ『Oppenheimer』ではサム・ウォーターストンが演じた。

- 1980年のテレビ映画『Enola Gay: The Men, the Mission, the Atomic Bomb』ではロバート・ウォーデンが演じた。

- 1989年の映画『シャドー・メーカーズ(Fat Man and Little Boy)』ではドワイト・シュルツが演じた。日本未公開。

- 1989年のドキュドラマ/テレビ映画『デイ・ワン~衝撃・悪夢の選択(Day One)』ではデヴィッド・ストラザーンが演じた。監督はジョセフ・サージェント。

- 1995年の日・米・加合作ドラマ『ヒロシマ 原爆投下までの4か月』ではジェフリー・デマンが演じた。

- 2007年のBBCドキュメンタリー『20世紀“核”の内幕』ではジョー・ジョーンズが演じた。

- 2009年のドキュメンタリーシリーズ『American Experiment』の「Trials of J. Robert Oppenheimer」再現ドラマパートにおいて、デヴィッド・ストラザーンが二度目のオッペンハイマー役を務めた。

- 2023年の映画『オッペンハイマー』ではキリアン・マーフィーが演じた。マーフィーは同役で第96回アカデミー賞主演男優賞を受賞した。この作品は伝記『オッペンハイマー 「原爆の父」と呼ばれた男の栄光と悲劇』を基にしている。

著書(日本語訳)

[編集]- 『科学50年史 20世紀の科学』オッペンハイマー編、みすず書房, 1955

- 『科学と人間社会 科学と一般の理解』矢島敬二・矢島文夫訳、新評論社, 1956

- 『原子力は誰のものか』美作太郎・矢島敬二共訳、中央公論社, 1957、中公文庫, 2002、改版2024

- 『電気力学』小林稔訳、吉岡書店・物理学叢書, 1960

脚注

[編集]注釈

[編集]出典

[編集]- ^ ロバート・オッペンハイマー - Mathematics Genealogy Project

- ^ a b c 藤永茂(1996), pp. 67–68.

- ^ a b 中沢(1995), p. 38.

- ^ a b c d e f g h i Cassidy 2005, pp. 358–362.

- ^ バード&シャーウィン_上巻(2007), p. 167.

- ^ a b c d e 「オッペンハイマー(John Robert Oppenheimer)」『日本大百科全書(ニッポニカ)』。コトバンクより2022年12月18日閲覧。

- ^ 藤永茂(1996), p. 261.

- ^ “物理学者が観た「オッペンハイマー」 今に重なる構図と開発者の責任”. 2024年5月16日閲覧。

- ^ a b 村山(1977), p. 17.

- ^ バード&シャーウィン_上巻(2007), p. 45.

- ^ 藤永茂(1996), p. 9.

- ^ 中沢(1995), p. 30.

- ^ a b 藤永茂(1996), p. 10.

- ^ バード&シャーウィン_上巻(2007), p. 48.

- ^ a b c グッドチャイルド(1995), pp. 6–7.

- ^ a b バード&シャーウィン_上巻(2007), p. 46.

- ^ バード&シャーウィン_上巻(2007), p. 43.

- ^ バード&シャーウィン_上巻(2007), pp. 52–57.

- ^ a b c d 村山(1977), pp. 22–23.

- ^ バード&シャーウィン_上巻(2007), pp. 50–51.

- ^ a b 藤永茂(1996), p. 12.

- ^ 中沢(1995), p. 32.

- ^ 藤永茂(1996), pp. 15–16.

- ^ a b c バード&シャーウィン_上巻(2007), p. 62.

- ^ グッドチャイルド(1995), pp. 8–9.

- ^ 中沢(1995), p. 33.

- ^ グッドチャイルド(1995), p. 8.

- ^ ストラザーン(2000), pp. 14–15.

- ^ a b 中沢(1995), p. 31.

- ^ バード&シャーウィン_上巻(2007), p. 69.

- ^ バード&シャーウィン_上巻(2007), p. 66.

- ^ 藤永茂(1996), p. 20.

- ^ 中沢(1995), pp. 33–34.

- ^ バード&シャーウィン_上巻(2007), p. 77.

- ^ 藤永茂(1996), p. 25.

- ^ a b 村山(1977), pp. 24–25.

- ^ バード&シャーウィン_上巻(2007), p. 88.

- ^ 藤永茂(1996), pp. 33–34.

- ^ グッドチャイルド(1995), pp. 10–11.

- ^ a b バード&シャーウィン_上巻(2007), pp. 89–90.

- ^ バード&シャーウィン_上巻(2007), p. 91.

- ^ 村山(1977), p. 27.

- ^ 村山(1977), pp. 258–259.

- ^ バード&シャーウィン_上巻(2007), pp. 95–96.

- ^ バード&シャーウィン_上巻(2007), pp. 103–104.

- ^ 藤永茂(1996), pp. 49–50.

- ^ a b グッドチャイルド(1995), pp. 12–13.

- ^ 中沢(1995), p. 36.

- ^ バード&シャーウィン_上巻(2007), pp. 101–102.

- ^ バード&シャーウィン_上巻(2007), p. 111.

- ^ a b 中沢(1995), p. 37.

- ^ 藤永茂(1996), pp. 52–53.

- ^ バード&シャーウィン_上巻(2007), p. 115.

- ^ バード&シャーウィン_上巻(2007), p. 128.

- ^ バード&シャーウィン_上巻(2007), pp. 132–133.

- ^ グッドチャイルド(1995), p. 16.

- ^ a b バード&シャーウィン_上巻(2007), p. 132.

- ^ a b ストラザーン(2000), p. 32.

- ^ グッドチャイルド(1995), pp. 17–18.

- ^ 村山(1977), p. 65.

- ^ バード&シャーウィン_上巻(2007), p. 144.

- ^ 村山(1977), p. 71.

- ^ バード&シャーウィン_上巻(2007), p. 162.

- ^ a b c d グッドチャイルド(1995), pp. 19–20.

- ^ バード&シャーウィン_上巻(2007), pp. 157–159.

- ^ a b グッドチャイルド(1995), pp. 22–23.

- ^ a b c グッドチャイルド(1995), p. 23.

- ^ a b c 佐藤(1999), pp. 28–29.

- ^ バード&シャーウィン_上巻(2007), p. 160.

- ^ a b 村山(1977), pp. 76–77.

- ^ a b バード&シャーウィン_上巻(2007), pp. 168–169.

- ^ バード&シャーウィン_上巻(2007), p. 170.

- ^ a b 藤永茂(1996), p. 97.

- ^ 藤永茂(1996), p. 98.

- ^ 村山(1977), p. 92.

- ^ a b バード&シャーウィン_上巻(2007), p. 190.

- ^ a b c グッドチャイルド(1995), p. 25.

- ^ a b 佐藤(1999), p. 28.

- ^ ストラザーン(2000), p. 38.

- ^ a b オッペンハイマー(2002), p. 144.

- ^ 足立(1987), p. 52.

- ^ 村山(1977), pp. 78–79.

- ^ a b c バード&シャーウィン_上巻(2007), p. 191.

- ^ 佐藤(1999), pp. 23–24.

- ^ 村山(1977), pp. 87–89.

- ^ 藤永茂(1996), pp. 243–244.

- ^ a b グッドチャイルド(1995), p. 24.

- ^ a b 中沢(1995), p. 48.

- ^ ストラザーン(2000), p. 42.

- ^ オッペンハイマー(2002), p. 150.

- ^ a b 藤永茂(1996), p. 246.

- ^ バード&シャーウィン_上巻(2007), pp. 198–199.

- ^ バード&シャーウィン_上巻(2007), pp. 411.

- ^ 村山(1977), pp. 97–99.

- ^ 村山(1977), pp. 101–104.

- ^ a b バード&シャーウィン_上巻(2007), pp. 304–305.

- ^ 藤永茂(1996), p. 128.

- ^ グッドチャイルド(1995), pp. 38–41.

- ^ バード&シャーウィン_上巻(2007), pp. 306–307.

- ^ a b 佐藤(1999), p. 22.

- ^ 村山(1977), p. 261.

- ^ 藤永茂(1996), p. 133.

- ^ バード&シャーウィン_上巻(2007), p. 300.

- ^ 藤永茂(1996), p. 132.

- ^ a b c 村山(1977), p. 117.

- ^ グッドチャイルド(1995), p. 53.

- ^ a b 村山(1977), p. 118.

- ^ a b c d 村山(1977), pp. 118–119.

- ^ バード&シャーウィン_上巻(2007), p. 315.

- ^ 藤永茂(1996), pp. 156–157.

- ^ バード&シャーウィン_上巻(2007), p. 316.

- ^ 藤永茂(1996), pp. 251–252.

- ^ a b 足立(1987), p. 111.

- ^ グッドチャイルド(1995), pp. 60–63.

- ^ グッドチャイルド(1995), pp. 59–60.

- ^ ストラザーン(2000), p. 60.

- ^ バード&シャーウィン_上巻(2007), pp. 341–343.

- ^ 藤永茂(1996), p. 157.

- ^ 藤永茂(1996), p. 159.

- ^ a b 藤永茂(1996), p. 163.

- ^ 藤永茂(1996), pp. 163–166.

- ^ a b c 藤永茂(1996), pp. 164–165.

- ^ バード&シャーウィン_上巻(2007), p. 349.

- ^ 村山(1977), p. 128.

- ^ 村山(1977), pp. 128–129.

- ^ 村山(1977), p. 134.

- ^ 村山(1977), p. 209.

- ^ バード&シャーウィン_上巻(2007), p. 465.

- ^ 藤永茂(1996), pp. 293–294.

- ^ a b 村山(1977), p. 132.

- ^ バード&シャーウィン_上巻(2007), pp. 455–460.

- ^ 藤永茂(1996), p. 187.

- ^ 村山(1977), p. 133.

- ^ 村山(1977), pp. 147–148.

- ^ a b c d e f g h i 村山(1977), pp. 151–153.

- ^ バード&シャーウィン_上巻(2007), pp. 484–485.

- ^ a b c d e f グッドチャイルド(1995), pp. 126–127.

- ^ a b 中沢(1995), pp. 103–104.

- ^ バード&シャーウィン_上巻(2007), p. 485.

- ^ 村山(1977), pp. 154–156.

- ^ バード&シャーウィン_上巻(2007), p. 482.

- ^ バード&シャーウィン_上巻(2007), pp. 486–487.

- ^ 藤永茂(1996), p. 211.

- ^ 村山(1977), p. 135.

- ^ バード&シャーウィン_上巻(2007), p. 494.

- ^ 藤永茂(1996), p. 193.

- ^ 中沢(1995), p. 92.

- ^ 足立(1987), p. 26.

- ^ グッドチャイルド(1995), p. 138.

- ^ グッドチャイルド(1995), p. 151.

- ^ a b ストラザーン(2000), pp. 88–89.

- ^ 村山(1977), p. 170.

- ^ 村山(1977), p. 175.

- ^ a b バード&シャーウィン_下巻(2007), p. 29.

- ^ グッドチャイルド(1995), p. 157.

- ^ “広島と長崎に原爆投下後、「原爆の父」オッペンハイマーがトルーマン大統領に言ったこと”. 「私の手は血塗られている」. クーリエ・ジャポン (2023年8月15日). 2024年2月24日閲覧。

- ^ 中沢(1995), p. 105.

- ^ ストラザーン(2000), p. 92.

- ^ バード&シャーウィン_下巻(2007), pp. 54–56.

- ^ 村山(1977), p. 184.

- ^ 藤永茂(1996), p. 217.

- ^ ストラザーン(2000), p. 95.

- ^ 村山(1977), p. 185.

- ^ a b バード&シャーウィン_下巻(2007), pp. 67–68.

- ^ a b 藤永茂(1996), pp. 286–288.

- ^ a b 村山(1977), p. 208.

- ^ バード&シャーウィン_下巻(2007), pp. 84–85.

- ^ a b c d e f g 藤永茂(1996), pp. 275–280.

- ^ a b 中沢(1995), p. 147.

- ^ バード&シャーウィン_下巻(2007), p. 72.

- ^ 中沢(1995), pp. 153–154.

- ^ 中沢(1995), pp. 160–161.

- ^ a b c d バード&シャーウィン_下巻(2007), pp. 106–107.

- ^ a b バード&シャーウィン_下巻(2007), p. 100.

- ^ a b 村山(1977), p. 200.

- ^ バード&シャーウィン_下巻(2007), pp. 181–182.

- ^ 藤永茂(1996), p. 285.

- ^ グッドチャイルド(1995), pp. 182–184.

- ^ a b c d グッドチャイルド(1995), pp. 183–184.

- ^ a b c d グッドチャイルド(1995), pp. 184–185.

- ^ グッドチャイルド(1995), p. 186.

- ^ グッドチャイルド(1995), pp. 186–187.

- ^ 村山(1977), pp. 205–206.

- ^ バード&シャーウィン_下巻(2007), p. 184.

- ^ 中沢(1995), pp. 180–181.

- ^ バード&シャーウィン_下巻(2007), pp. 190–191.

- ^ バード&シャーウィン_下巻(2007), pp. 188–189.

- ^ バード&シャーウィン_下巻(2007), pp. 199–200.

- ^ グッドチャイルド(1995), p. 192.

- ^ グッドチャイルド(1995), p. 209.

- ^ 中沢(1995), pp. 208–211.

- ^ a b c d メジャー(1974), pp. 114–115.

- ^ a b c 村山(1977), pp. 196–197.

- ^ a b c 中沢(1995), p. 186.

- ^ 村山(1977), p. 197.

- ^ メジャー(1974), p. 116.

- ^ a b c d 中沢(1995), pp. 186–187.

- ^ a b バード&シャーウィン_下巻(2007), pp. 182–183.

- ^ a b c d バード&シャーウィン_下巻(2007), p. 156.

- ^ a b バード&シャーウィン_下巻(2007), pp. 156–157.

- ^ a b c グッドチャイルド(1995), p. 182.

- ^ a b 中沢(1995), p. 192.

- ^ バード&シャーウィン_下巻(2007), pp. 435–436.

- ^ a b c d バード&シャーウィン_下巻(2007), p. 208.

- ^ バード&シャーウィン_下巻(2007), p. 209.

- ^ バード&シャーウィン_下巻(2007), pp. 246–247.

- ^ グッドチャイルド(1995), p. 207.

- ^ a b c d e f g メジャー(1974), pp. 34–38.

- ^ バード&シャーウィン_下巻(2007), pp. 253–256.

- ^ 足立(1987), pp. 248–250.

- ^ a b c d e f グッドチャイルド(1995), pp. 212–213.

- ^ a b c d 中沢(1995), pp. 226–228.

- ^ 中沢(1995), p. 228.

- ^ 藤永茂(1996), pp. 312–314.

- ^ a b c バード&シャーウィン_下巻(2007), p. 274.

- ^ バード&シャーウィン_下巻(2007), p. 143.

- ^ バード&シャーウィン_下巻(2007), p. 264.

- ^ グッドチャイルド(1995), p. 214.

- ^ 中沢(1995), p. 230-231.

- ^ a b メジャー(1974), pp. 15–16.

- ^ 村山(1977), p. 210.

- ^ 中沢(1995), p. 232.

- ^ オッペンハイマー(2002), pp. 122–123.

- ^ a b オッペンハイマー(2002), pp. 128–129.

- ^ メジャー(1974), pp. 41–51.

- ^ 中沢(1995), pp. 232–234.

- ^ メジャー(1974), p. 17.

- ^ a b 「オッペンハイマー事件」『日本大百科全書(ニッポニカ)』。コトバンクより2022年12月18日閲覧。

- ^ メジャー(1974), p. 23.

- ^ バード&シャーウィン_下巻(2007), p. 291.

- ^ 藤永茂(1996), p. 315.

- ^ a b c d e 中沢(1995), pp. 235–236.

- ^ オッペンハイマー(2002), pp. 123.

- ^ a b 足立(1987), p. 275.

- ^ オッペンハイマー(2002), p. 123-124.

- ^ a b c 「米高官「原爆の父」追放取り消し 68年ぶり「歴史の記録正す」」『共同通信』2022年12月17日。2022年12月18日閲覧。

- ^ バード&シャーウィン_下巻(2007), p. 369.

- ^ 足立(1987), p. 254.

- ^ 佐藤(1999), p. 26.

- ^ 佐藤(1999), p. 27.

- ^ a b c d メジャー(1974), p. 63.

- ^ a b c d 藤永茂(1996), pp. 319–320.

- ^ a b c オッペンハイマー(2002), pp. 164–165.

- ^ バード&シャーウィン_下巻(2007), p. 293.

- ^ a b メジャー(1974), pp. 64–66.

- ^ a b c バード&シャーウィン_下巻(2007), pp. 304–305.

- ^ a b 藤永茂(1996), p. 320.

- ^ メジャー(1974), pp. 111–112.

- ^ a b c d バード&シャーウィン_下巻(2007), pp. 380–382.

- ^ a b 村山(1977), pp. 226–227.

- ^ グッドチャイルド(1995), pp. 266–267.

- ^ a b c d グッドチャイルド(1995), p. 272.

- ^ 村山(1977), p. 229.

- ^ a b 村山(1977), pp. 250–251.

- ^ 佐藤(1999), p. 24.

- ^ オッペンハイマー, ロバート; 訳, 大森 荘蔵 (1961). “科学時代における文明の将来”. 科学基礎論研究 5 (2): 76–82. doi:10.4288/kisoron1954.5.2_76.

- ^ “ロバート・オッペンハイマー|「科学と人間」の会訳|日本人との対話|ARCHIVE”. ARCHIVE. 2024年1月27日閲覧。

- ^ a b 藤永茂(1996), p. 355.

- ^ Sanders, Robert (2007年1月9日). “01.09.2007 - Physics teaching award to astronomer Alex Filippenko”. Berkeley.edu. 2025年1月7日閲覧。

- ^ 村山(1977), p. 238.

- ^ a b 村山(1977), p. 239.

- ^ a b バード&シャーウィン_下巻(2007), pp. 413–415.

- ^ a b c 藤永茂(1996), pp. 358–359.

- ^ 村山(1977), p. 241.

- ^ パイス(2004), p. 506.

- ^ バード&シャーウィン_下巻(2007), p. 411.

- ^ バード&シャーウィン_下巻(2007), p. 413.

- ^ グッドチャイルド(1995), p. 273.

- ^ Bird, Kai; Sherwin, Martin J. (2005), American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer., Alfred A. Knopf, ISBN 0-375-41202-6, OCLC 56753298, pp. 585–588.

- ^ グッドチャイルド(1995), p. 276.

- ^ a b c 中沢(1995), p. 248.

- ^ a b パイス(2004), p. 608.

- ^ バード&シャーウィン_下巻(2007), p. 424.

- ^ パイス(2004), p. 507.

- ^ 村山(1977), pp. 243–245.

- ^ バード&シャーウィン_上巻(2007), pp. 34–35.

- ^ バード&シャーウィン_下巻(2007), p. 433.

- ^ バード&シャーウィン_下巻(2007), p. 434.

- ^ a b 「「原爆の父」追放取り消し、68年ぶり 米長官「不公正な手続き」」『毎日新聞』2022年12月18日。2022年12月18日閲覧。

- ^ a b Thorpe, Charles (2002). “Disciplining Experts: Scientific Authority and Liberal Democracy in the Oppenheimer Case”. Social Studies of Science 32 (4): 525–562. doi:10.1177/0306312702032004002. ISSN 0306-3127.

- ^ Cassidy 2005, pp. 305–308

- ^ Cassidy 2005, pp. 305–306

- ^ Young & Schilling 2019, pp. 154, 163–164

- ^ Cassidy 2005, pp. 281–284

- ^ Carson 2005, pp. 1–10

- ^ Bird & Sherwin 2005, pp. 3, 5, passim

- ^ Hewlett & Holl 1989, p. xxii

- ^ a b Bundy 1988, p. 316

- ^ キップハルト(1965), p. 200.

- ^ Huhtala, Jussi (2023年10月9日). “Suomessa tehtiin Oppenheimerista kertova tv-elokuva jo vuonna 1967: Löytyy Areenasta” (フィンランド語). Episodi. 2023年10月10日時点のオリジナルよりアーカイブ。2025年1月16日閲覧。

- ^ “Oppenheimerin tapaus” (フィンランド語). Elonet. 2023年10月10日時点のオリジナルよりアーカイブ。2025年1月16日閲覧。

- ^ “Playwright Suggests Corrections to Oppenheimer Drama”. The New York Times. (1964年11月14日). オリジナルの2024年4月4日時点におけるアーカイブ。 2008年5月23日閲覧。

- ^ Barnes, Clive (1968年6月7日). “Theater: Drama of Oppenheimer Case”. The New York Times. オリジナルの2024年4月4日時点におけるアーカイブ。 2008年5月23日閲覧。

- ^ “The character speaks out”. Time. (1964年11月11日). オリジナルの2008年3月8日時点におけるアーカイブ。 2025年1月16日閲覧。

- ^ Seagrave, Sterling (1964年11月9日). “Play about him draws protests of Oppenheimer”. The Washington Post: p. B8

- ^ “The 2006 Pulitzer Prize Winners – Biography or Autobiography”. The Pulitzer Prizes. 2011年8月14日時点のオリジナルよりアーカイブ。2025年1月16日閲覧。

- ^ Canby, Vincent (2009年). “The Day After Trinity: Oppenheimer & the Atomic Bomb (1980)”. The New York Times. オリジナルの2009年2月6日時点におけるアーカイブ。 2025年1月16日閲覧。

- ^ “Peabody Award Winners”. University of Georgia. 2011年7月26日時点のオリジナルよりアーカイブ。2025年1月16日閲覧。

- ^ The Day After Trinity - IMDb Retrieved January 16, 2025.

- ^ Billington, Michael (2015年1月24日). “Oppenheimer five-star review – father of atomic bomb becomes tragic hero at RSC”. The Guardian. オリジナルの2015年4月4日時点におけるアーカイブ。 2025年1月16日閲覧。

- ^ “Fat Man and Little Boy (1989)”. Popmatters (2004年5月3日). 2023年5月12日時点のオリジナルよりアーカイブ。2025年1月16日閲覧。

- ^ “Day One (1989 TV Movie)”. Internet Movie Database. 2023年7月30日時点のオリジナルよりアーカイブ。2025年1月16日閲覧。

- ^ Kroll, Justin (2021年10月8日). “Cillian Murphy Confirmed to Star As J. Robert Oppenheimer In Christopher Nolan's Next Film At Universal, Film Will Bow in July 2023”. Deadline Hollywood. 2021年10月8日時点のオリジナルよりアーカイブ。2025年1月16日閲覧。

- ^ Lee, Benjamin (2024年3月11日). “Oppenheimer wins best picture Oscar as Emma Stone pulls surprise win” (英語). The Guardian. ISSN 0261-3077. オリジナルの2024年7月23日時点におけるアーカイブ。 2025年1月16日閲覧。

- ^ “J. Robert Oppenheimer Centennial at Berkeley”. University of California, Berkeley. 2010年6月11日時点のオリジナルよりアーカイブ。2025年1月16日閲覧。

- ^ “Reappraising Oppenheimer – Centennial Studies and Reflections”. Office for History of Science and Technology, University of California, Berkeley. 2025年1月16日時点のオリジナルよりアーカイブ。2025年1月16日閲覧。

- ^ “J. Robert Oppenheimer Papers”. Library of Congress. 2012年10月18日時点のオリジナルよりアーカイブ。2025年1月16日閲覧。

- ^ Quoted in Cassidy 2005, p. xvi

- ^ Cassidy 2005, p. 175

- ^ Kelly 2006, p. 128

- ^ “Small-Body Database Browser 67085 Oppenheimer (2000 AG42)”. Jet Propulsion Laboratory. 2012年1月30日時点のオリジナルよりアーカイブ。2025年1月16日閲覧。

- ^ Anderson & Whitaker 1982, p. 54

- ^ Hollinger 2005, p. 387

- ^ See Wortham 1886, p. 15 for a different translation.

- ^ 村山(1977), p. 110.

- ^ a b バード&シャーウィン_上巻(2007), p. 145.

- ^ バード&シャーウィン_上巻(2007), p. 184.

- ^ バード&シャーウィン_上巻(2007), p. 208.

- ^ 藤永茂(1996), p. 199.

- ^ 中沢(1995), p. 42.

- ^ ストラザーン(2000), p. 16.

- ^ ストラザーン(2000), p. 37.

- ^ 足立(1987), p. 39.

- ^ 村山(1977), p. 93.

- ^ 村山(1977), pp. 94–95.

- ^ バード&シャーウィン_上巻(2007), pp. 276–277.

- ^ 藤永茂(1996), p. 351.

- ^ グッドチャイルド(1995), p. 271.

- ^ パイス(2004), p. 375.

- ^ “「原爆の父」オッペンハイマーは本当に後悔していた? 核開発への情熱から一転、戦後は水爆反対へ、どんな人物だったのか”. 2024年2月19日閲覧。

- ^ “「原爆の父」オッペンハイマーは本当に後悔していた? 核開発への情熱から一転、戦後は水爆反対へ、どんな人物だったのか”. 2024年2月19日閲覧。

- ^ “オッペンハイマー “涙流し謝った” 通訳証言の映像見つかる 1964年 被爆者と米で面会”. NHK. 原爆 (2024年6月20日). 2024年6月20日閲覧。

- ^ a b 佐藤(1999), p. 29.

- ^ 足立(1987), pp. 48–49.

- ^ ストラザーン(2000), p. 7.

- ^ a b バード&シャーウィン_下巻(2007), p. 119.

- ^ a b 藤永茂(1996), p. 94.

- ^ Sting - Russians. YouTube. A&M Records. 17 April 2010. 2022年12月18日閲覧。

- ^ “特集:スティング、「僕らには架け橋が必要なんだ」新作『ザ・ブリッジ』を本人のコメントとともに徹底解説”. CDJournal (2021年11月19日). 2022年12月18日閲覧。

- ^ 映画.com (2023年). “クリストファー・ノーラン監督作「オッペンハイマー」2024年に日本公開決定 配給はビターズ・エンド : 映画ニュース”. 2023年12月12日閲覧。

- ^ 株式会社リュミエール (2024年). “クリストファー・ノーラン監督『オッペンハイマー』3月29日公開決定!”. https://fansvoice.jp/. 2024年1月27日閲覧。

- ^ 初めか終りか - KINENOTE

- ^ 「Entertainment Awards : A Music, Cinema, Theatre and Broadcasting Guide, 1928 Through 2003」by Don Franks ISBN 978-0-78641798-8

参考文献

[編集]- 足立寿美『オッペンハイマーとテラー : 原爆の父・水爆の父 悲劇の物理学者たち』現代企画室、1987年6月。全国書誌番号:87049210。

- ロバート・オッペンハイマー 著、美作太郎、矢島敬二 訳『原子力は誰のものか』中央公論新社〈中公文庫〉、2002年1月。ISBN 4-12-203969-X。

- H. キップハルト 著、岩淵達治 訳『オッペンハイマー事件 : 水爆・国家・人間』雪華社、1965年。全国書誌番号:65005479。

- ピーター・グッドチャイルド 著、池沢夏樹 訳『ヒロシマを壊滅させた男オッペンハイマー 新装版』白水社、1995年6月。ISBN 4-560-02887-7。

- 佐藤文隆『新しい科学/技術を拓いたひとびと』岩波書店、1999年12月。ISBN 4-00-010942-1。

- ポール・ストラザーン 著、浅見昇吾 訳『90分でわかるオッペンハイマー』青山出版社、2000年3月。ISBN 4-89998-005-1。

- カイ・バード、マーティン・シャーウィン 著、河邉俊彦 訳『オッペンハイマー 「原爆の父」と呼ばれた男の栄光と悲劇 上巻』PHP研究所、2007年8月。ISBN 978-4-569-69292-0。

- カイ・バード、マーティン・シャーウィン 著、河邉俊彦 訳『オッペンハイマー 「原爆の父」と呼ばれた男の栄光と悲劇 下巻』PHP研究所、2007年8月。ISBN 978-4-569-69293-7。

- アブラハム・パイス 著、杉山滋郎、伊藤伸子 訳『物理学者たちの20世紀 : ボーア、アインシュタイン、オッペンハイマーの思い出』朝日新聞社、2004年1月。ISBN 4-02-257887-4。

- 中沢志保『オッペンハイマー : 原爆の父はなぜ水爆開発に反対したか』中公新書、1995年8月。ISBN 4-12-101256-9。

- 藤永茂『ロバート・オッペンハイマー : 愚者としての科学者』朝日新聞社〈朝日選書〉、1996年3月。ISBN 4-02-259649-X。

- 村山磐『オッペンハイマー : 科学とデーモンの間』太平出版社、1977年12月。全国書誌番号:78002800。

- ジョン・メジャー 著、中山善之 訳『機密漏洩事件 : 水爆とオッペンハイマー』平凡社、1974年。doi:10.11501/12288432。

- Anderson, Leif E.; Whitaker, Ewen A. (1982). NASA Catalogue of Lunar Nomenclature (PDF). Springfield, Virginia: National Aeronautics and Space Administration. 2023年8月15日時点のオリジナルよりアーカイブ (PDF)。2023年8月15日閲覧。

- Bird, Kai [in 英語]; Sherwin, Martin J. [in 英語] (2005). American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer. New York: Alfred A. Knopf. ISBN 978-0-375-41202-8。

- Bundy, McGeorge [in 英語] (1988). Danger and Survival: Choices About the Bomb in the First Fifty Years. New York: Random House. ISBN 978-0-394-52278-4。

- Carson, Cathryn [in 英語] (2005). "§Introduction". In Carson, Cathryn; Hollinger, David A. (eds.). Reappraising Oppenheimer: Centennial Studies and Reflections. Berkeley, California: Office for History of Science and Technology, University of California. pp. 1–10. ISBN 978-0-9672617-3-7。

- Cassidy, David C. [in 英語] (2005). J. Robert Oppenheimer and the American Century. New York: Pi Press. ISBN 978-0-13-147996-8。

- Hewlett, Richard G. [in 英語]; Holl, Jack M. (1989). Atoms for Peace and War, 1953–1961: Eisenhower and the Atomic Energy Commission (PDF). A History of the United States Atomic Energy Commission. Berkeley, California: University of California Press. ISBN 978-0-520-06018-0. 2020年9月23日時点のオリジナルよりアーカイブ (PDF)。2020年7月19日閲覧。

- Hollinger, David A. [in 英語] (2005). "§Afterward". In Carson, Cathryn; Hollinger, David A. (eds.). Reappraising Oppenheimer: Centennial Studies and Reflections. Berkeley, California: Office for History of Science and Technology, Univ. of California. pp. 385–390. ISBN 978-0-9672617-3-7。

- Kelly, Cynthia C. (2006). Oppenheimer and the Manhattan Project: Insights into J. Robert Oppenheimer, "Father of the Atomic Bomb". Hackensack, New Jersey: World Scientific. ISBN 978-981-256-418-4。

- Wortham, Biscoe Hale (1886). The Śatakas of Bhartr̥ihari. Trübner's Oriental series. London: Trübner.

- Young, Ken [in 英語]; Schilling, Warner R. [in 英語] (2019). Super Bomb: Organizational Conflict and the Development of the Hydrogen Bomb. Ithaca, New York: Cornell University Press. ISBN 978-1-5017-4516-4。

外部リンク

[編集]- The Day After Trinity - IMDb

- Oppenheimer - IMDb

- 『オッペンハイマー(John Robert Oppenheimer)』 - コトバンク

- 『オッペンハイマー』 - コトバンク

- 『オッペンハイマー事件』 - コトバンク

- ロバート・オッペンハイマー「原子力時代」(1949年) - ARCHIVE。「トリニティ実験」の回顧録。

- ロバート・オッペンハイマー「世界を震撼させる事業[回顧録]」(1953年12月23日) - ARCHIVE。赤狩り時に発表した自身の生涯と原爆研究を振り返った回顧録。

- ロバート・オッペンハイマー「座談会:オッペンハイマー博士を囲んで」(1960年9月23日)- ARCHIVE。訪日時の日本人との対話。

French

French Deutsch

Deutsch