力 (物理学)

物理学における

本項ではまず、古代の自然哲学における力の扱いから始め近世に確立された「ニュートン力学」や、古典物理学における力学、すなわち古典力学の発展といった歴史について述べる。

次に歴史から離れ、現在の一般的視点から古典力学における力について説明し、その後に古典力学と対置される量子力学について少し触れる。

最後に、力の概念について時折なされてきた、「形而上学的である」といったような批判などについて、その重要さもあり、項を改めて扱う。

歴史

[編集]自然哲学において、力という概念は、何かに内在すると想定されている場合と、外から影響を及ぼすと想定されている場合がある。古代より思索が重ねられてきた。

古代

[編集]プラトンは物質はプシュケーを持ち運動を引き起こすと考え、デュナミスという言葉に他者へ働きかける力と他者から何かを受け取る力という意味を持たせた。

アリストテレスは『自然学』という書を著したが、物質の本性を因とする自然な運動と、物質に外から強制的な力が働く運動を区別した。

6世紀のヨハネス・ピロポノスは、物質そのものに力があると考えた。

アラビア半島の自然哲学者ら(イスラム科学)の中にはピロポノスの考えを継承する者もいた。

ルネサンス以降

[編集]14世紀のジャン・ビュリダンは、物自体に impetus(インペトゥス、いきおい)が込められているとして、それによって物の運動を説明した。これをインペトゥス理論と言う。

ベルギー出身のオランダ人工学者シモン・ステヴィン (Simon Stevin、1548 — 1620) は力の合成と分解を正しく扱った人物として有名である。1586年に出版した著書 "De Beghinselen Der Weeghconst " の中でステヴィンは斜面の問題について考察し、「ステヴィンの機械」と呼ばれる架空の永久機関が実際には動作しないことを示した[注 1]。つまり、どのような斜面に対しても斜面の頂点において力の釣り合いが保たれるには力の平行四辺形が成り立っていなければならないことを見出したのである。

力の合成と分解の規則は、ステヴィンが最初に発見したものではなく、それ以前にもそれ以後にも様々な状況や立場で論じられている。同時代の発見として有名なものとしてガリレオ・ガリレイの理論がある。ガリレオは斜面の問題がてこなどの他の機械の問題に置き換えられることを見出した。

その後、フランスの数学者、天文学者であるフィリップ・ド・ラ・イール (1640 — 1718) は数学的な形式を整え、力を空間ベクトルとして表すようになった[注 2]。

ルネ・デカルトは渦動説 (Cartesian Vortex) を唱え、「空間には隙間なく目に見えない何かが満ちており、物が移動すると渦が生じている 」とし、物体はエーテルの渦によって動かされていると説明した[4][5]。

ニュートン力学

[編集]現代の力学に通じる考え方を体系化した人物として、しばしばアイザック・ニュートンが挙げられる。ニュートンはガリレオ・ガリレイの動力学も学んでいた。またデカルトの著書を読み、その渦動説についても知っていた(ただしこの渦動説の内容については批判的に見ていた)。

ニュートンは1665年から1666年にかけて数学や自然科学について多くの結果を得た。特に物体の運動について、力の平行四辺形の法則を発見している。この結果は後に『自然哲学の数学的諸原理』(プリンキピア、1687年刊)の中で運動の第2法則を用いて説明されている[6]。

ニュートンはその著書『自然哲学の数学的諸原理』において、運動量 (quantity of motion) を物体の速度と質量 (quantity of matter) の積として定義し、運動の法則について述べている。ニュートンの運動の第2法則は「運動の変化は物体に与えられた力に比例し、その方向は与えられた力の向きに生じる 」というもので、これは現代的には以下のように定式化される。

ここで dp/dt は物体が持つ運動量 p の時間微分、F は物体にかかる力を表す。このニュートンの第2法則は、運動の第1法則が成り立つ慣性系において成り立つ。

ニュートン自身は第2法則を微分を用いた形式では述べていない。運動の変化 (alteration of motion) を運動量の変化と解釈するなら、それは力積に相当する。

熱力学

[編集]エネルギーと力

[編集]熱力学が形成される19世紀前半までは、現在のエネルギーに相当する概念が力(羅: vis, 英: force, 独: Kraft)と呼ばれていた。 たとえば、ルドルフ・クラウジウスは1850年の論文 ,,Über die bewegende Kraft der Wärme "[7]で熱力学第一法則について述べているが、Kraft という語を用いているし、その英訳でも Force が用いられている。

現在の運動エネルギーに対応する概念について、1676年から1689年の頃にゴットフリート・ライプニッツは vis viva と名付けた。これは当時の運動に関する保存則の議論の中で、保存量として提案されたものである。

1807年に、トマス・ヤングは vis viva にあたる概念をエネルギーと名付けたが、すぐさまそれが一般に用いられることはなかった。力学の言葉として運動エネルギーや位置エネルギーが定義されるのは1850年以降のことで、運動エネルギーは1850年頃にウィリアム・トムソンによって、位置エネルギーは1853年にウィリアム・ランキンによってそれぞれ定義されている[8]。

古典力学

[編集]| 古典力学 | ||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 歴史 | ||||||||||

| ||||||||||

| 力 (物理学) force | |

|---|---|

| |

| 量記号 | F |

| 次元 | M L T −2 |

| 種類 | ベクトル |

| SI単位 | ニュートン (N) |

| CGS単位 | ダイン (dyn) |

| FPS単位 | パウンダル (pdl) |

| MKS重力単位 | 重量キログラム (kgf) |

| CGS重力単位 | 重量グラム (gf) |

| FPS重力単位 | 重量ポンド (lbf) |

定義

[編集]古典力学における力(英語: force)の、最も初等的な定義は質量と加速度の積を力とするものである。

ここで F は物体に働く力、m は物体の質量、a は物体の加速度を表す[注 4]。力は向きと大きさによって特徴づけられ、一般にはベクトル量として表現される。この定義はニュートン力学[注 5]における運動量の定義と運動の第2法則から導かれる。上述の F = ma はしばしばニュートンの運動方程式(あるいは短縮して運動方程式)と呼ばれる。

一般に力は運動の第2法則を満たし、物体に働く力の総和(合力)は運動量の時間変化に等しい。

ここで F は物体に働く力、p は物体の運動量、t は慣性系の時刻を表す。ニュートン力学において運動量は速度 v と慣性質量 m の積で表され、

また速度 v の時間微分は加速度 a であることから、物体の慣性質量は一定である場合について、次の関係が成り立つ。

以上は相対論を考えに入れない場合である。そのため実際には、慣性系から見た対象の(相対)速度が光速に近くなると良い近似ではなくなる。特殊相対性理論では慣性系の定義のほか、運動量の定義もまたニュートン力学と異なる。相対論的な粒子の運動量をニュートン力学に合わせて表現すると、運動量は以下のように修正される。

ここで c は光速であり、m は不変質量(静止質量)である。したがって、運動方程式は以下のようになる。

光速に対して速度の大きさ v が極めて小さければ、相対論的な運動量はニュートン力学における定義とほとんど一致する。たとえば音速は光速の 0.0001% 程度であり、地球上で起こる大抵の運動に関してはニュートン力学を適用することができる。

運動の第2法則は慣性系においてのみ成り立ち、慣性系は運動の第1法則によって定義される。一般に取り扱われる系が完全な意味で慣性系であることはなく、例えば地上の運動は少なからず地球の自転の影響を受けるが、自転によって生じる慣性力を運動方程式に加えることで、非慣性系の運動を慣性系の場合と同じように取り扱うことができる。

ニュートン力学では、運動の第3法則が成り立つ。運動の第3法則は「作用反作用の法則」とも呼ばれ、作用(力)に対してその対となる反作用が必ず存在することを述べる。例えば物体Aから物体Bに及ぼされる力 FA → B が存在するとき、それを打ち消す力 FB → A が物体Bから物体Aへ及ぼされる。両者の和を考えるとこれは常に 0 に等しくなる。

作用反作用の法則は慣性力に対しては成り立たず、この意味で慣性力は見かけの力 (fictitious force) であるということができる。慣性力は慣性系から非慣性系へ視点を移した際に現れる力であり、その反作用は存在しない。ニュートン力学においては慣性力を除くすべての力が物体間の相互作用として理解されるが、電磁場のような場との相互作用を含める場合、物体間だけで相互作用が閉じるという前提は破綻し、その結果として上述の作用反作用の法則が成り立たなくなる。そのため、電磁場を含む力学においては、作用反作用の法則は電磁気学に適合するように修正される。

作用反作用の法則はより一般化され運動量保存則として述べれられることがある。運動量保存則に則した立場では、力は物体間(あるいは物体と場の間)で行われる相互の運動量の授受を示すものと理解できる。ある時間に物体に及ぼされる力の総和と時間の積、すなわち力の時間に関する積分は、その時間における物体の運動量の変化量に等しい。この運動量の変化量は力積と呼ばれる。

古典力学で採用される運動の諸法則によって定められる範囲では、力の定義は速度や加速度のような運動学的な量に比べて抽象的である。より具体的な定義は個々の現象論によって与えられる。多くの場合、地球の重力やばねの復元力のように何らかのポテンシャルを最小化しようとする働きとして表される。

通常、力はそれが働く物体に付随するものとして考えられるため、力に個々の作用点を付して特別に注意を払うことはない。しかしながらより一般的に、ある点に対してその点を作用点とする力を与える関数を用いて運動を捉えることもできる。そのような関数は力の場 (field of force) とか力場と呼ばれる[9][10]。力の場は、空間の点に対してその点に束縛されたベクトルを与える関数であり、このような関数はベクトル場と総称される。力の場は、文脈に応じていくつか異なる定義が与えられる。一つの定義では、単位質量の試験物体に加えられる力を与える場をいい、別の定義では単にある物体に働く力を与える場とされる[11]。前者の定義では、何らかの単位系で質量が 1 となる[注 7]物体に働く力を与える。従ってその量の次元は 力/質量 となる。後者の定義は前者の場 F(·) に適当な質量 m を乗じた場 mF(·) に相当する。この場合、ある点 x で物体に働く力は mF(x) と表される。具体的な力の場は何らかのポテンシャルによって与えられる。例として、重力ポテンシャルや電磁ポテンシャルなどが挙げられる。

力は文脈によって、相互作用 (interaction)、作用 (action) などとも呼ばれる。ただし、相互作用は(本質的には多体間の)ポテンシャルを指すこともあり、また作用は解析力学においては力と異なる概念として定義されている。

次元と単位

[編集]力の量の次元は MLT−2([質量]×[長さ]×[時間]−2)である[注 8]。力の次元が他の量の次元によって組み立てられることは、ニュートン力学において力 F が質量 m と加速度 a の積として与えられること、

加速度 a が、加減速される時間に対する速度 v の変化の割合、すなわち速度の時間微分として定義されること、

速度 v もまた、運動する時間に対する位置 x の変化の割合として定義されること、

から導かれる。位置、あるいは変位は基準点に対する距離を測ることによって決定でき、位置の変化量 dx は長さの次元 (L) を持つ。速度は位置の変化量 dx と時間 dt の比なので、次元は長さ (L) に時間 (T) の逆数を乗じた LT−1 となる。加速度についても同様の手続きから量の次元が定まり、加速度の量の次元は LT−2 である。力は加速度に質量を乗じたものなので、量の次元も加速度の量の次元に質量の次元 (M) を掛けた MLT−2 となる。

力の単位もまた、それぞれの基本量に対応する基本単位から組み立てられる。国際量体系では基本量として質量、時間、長さを採り、国際単位系では国際量体系に対応して質量の単位をキログラム (kg)、時間の単位を秒 (s)、長さの単位をメートル (m) としてこれらを基本単位としている。国際単位系に従えば、力の単位は kg·m·s−2 と表すことができる。また国際単位系では、目的に応じて組立単位が定義されており、力の単位としてニュートン (N) が定められている。ニュートンなどの組立単位はすべて基本単位の代数操作によって定義されており、ニュートンの場合、N = kg·m·s−2 と定義されている。

静力学

[編集]静力学では力は基本的な状態量になる。力を構成する要素は、力の大きさ (magnitude)、力の向き (direction)、作用線の方向、作用線の位置である[12]。力が及ぼされる点を作用点[注 9](point of action) と呼ぶ[13]。作用線 (line of action) とは作用点を通り、力の向きに対して平行な直線のことである[14]。また、力が2体力である場合には、力を及ぼすものと力が及ぼされるものとの組を考えることができる。すべての力が2体力であるなら、それぞれの力は互いに独立であり、物体にかかる正味の力 (net force) はそれぞれの独立な力の単純な和として表される[12]。

たとえば、物体 A に物体 B, C が力を及ぼしている場合、物体 A に働く正味の力は、

と分解することができる。ここで F A は物体 A に働く正味の力、F B → A, F C → A はそれぞれ物体 B, C が物体 A に及ぼしている力を表す。このことは A に力を及ぼす物体が増えても同様に成り立つ。

解析力学

[編集]解析力学における力は、ニュートン力学の定義と異なり、オイラー=ラグランジュ方程式を通じて一般化運動量 (generalized momentum) の時間微分に等しくなる関数として与えられる。一般化運動量の時間微分という意味での力は、一般化力 (generalized force) あるいは広義の力と呼ばれ、ニュートン力学における力とは区別される。

一般化運動量はラグランジアンの一般化速度による偏微分として定義される[15]。一般化運動量を P、ラグランジアンを L、一般化座標系の組を q、一般化速度の組を と表せば、一般化運動量は以下のように定義される。

を一般化運動量 P で書き換えると、以下のように書ける。

上記のオイラー=ラグランジュ方程式の右辺から、一般化力 Ψ[注 12] は次のように定義される[16]。

オイラー=ラグランジュ方程式

と見比べれば、左辺の一般化力 Ψ は力に相当する量であることが分かる。

力の釣り合い

[編集]その物体の速度が変化しないとき、力が釣り合っていると言う。例えば、自動車が時速 40 km/h のまま直進しているとき、車体にかかる力は釣り合っている。この時、エンジン等によって動かされた車輪が加速しようとする力と車軸の摩擦や空気抵抗によって減速しようとする力が釣り合っている、と考えるのである。

力の合成と分解

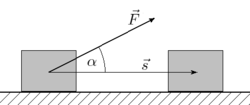

[編集]

力の合成とは、ある点に働く複数の力を 1 つの等価な力として表すことを言う。またその逆の操作を力の分解 (decomposition of force) と呼ぶ[17]。合成された力のことを合力 (resultant force) という[18]。力はベクトルとして定義されているので[19]、ベクトル空間における加法の規則に従い合成と分解を行うことができる[20]。力と運動量がベクトルであることにより、運動方程式を任意の成分に分解することができる。この原理を運動の独立性 (independence of motions) という[19]。

分解された力と元の力、あるいは合成される力とそれらの合力の関係を図形的に表すものとして、力の平行四辺形がしばしば用いられる。力の分解に関して、2 成分に分解された力は平行四辺形の辺をなし、その対角線は元の力となる。同様に、2つの力が同じ点に働くと、それらは平行四辺形の辺をなす。2つの力の合力は2つの力のなす平行四辺形の対角線として図示される[20]。力の分解や合成を平行四辺形の組み合わせによって表すことができる、という法則を平行四辺形の法則 (parallelogram law) と呼ぶ[14]。平行四辺形の法則はまた、ニュートンの第4法則 (Newton's fourth law) とか力の重畳原理 (superposition principle of force) とも呼ばれる[14]。

分類

[編集]連続体力学などの分野では、力は次の 2 つに分類される。

- 面積力

- 面を通して作用し、その大きさが面積に比例する力[21]。表面を横切る微視的な運動量の流束とも言え[22]、表面力とも呼ばれる。物体の面を介して作用するので近接作用力である[23]。例としては圧力、応力、表面張力などが挙げられる。面積力は2階テンソル(行列) Σ で表され、面積要素 dA にはたらく力 dF は

- で表される[24]。ここで n は面積要素の単位法線ベクトルである。

- 体積力

- 物体の体積に比例する力[25]。物体力とも呼ばれる。物体には直接触れずに作用する力なので遠隔作用力である[23]。例として重力、遠心力、コリオリの力、静電気力などがある。たとえば重力を例にとると、体積要素 dV にはたらく重力 dF は

- で表される[24]。ここで ρ は物体の質量密度、g は重力加速度である。

量子力学

[編集]量子力学では、場の量子論により、宇宙における力の源は基本相互作用による、電磁相互作用・弱い相互作用・強い相互作用・重力相互作用の 4つに整理された。ただし、重力は古典物理学に属する一般相対性理論も関係し、また、重力の量子化(量子重力理論)は研究の途上である。一方で電磁相互作用と弱い相互作用とを統一的に記述する電弱統一理論はワインバーグ=サラム理論によって完成した。その次と言える強い相互作用の統一は大統一理論として研究中である。

その他、主な未解決の問題についての概観は標準模型を参照のこと。

批判

[編集](古典力学の)力は物理学の根幹にかかわるものであるが、力の定義づけは自明ではないともいわれる[1]。アイザック・ニュートンは『自然哲学の数学的諸原理』において力と質量について明確な定義を与えていない。現代的な視点では、ニュートン力学における力は運動の第2法則 F = ma によって定義されるものと解釈されるが、この解釈のもとでは、比例定数の慣性質量 m が未定義な量であるため、力と慣性質量の定義が独立しておらず、不満である。そのため、力と質量の定義を分離すべきという批判がなされている[1]。

アメリカ航空宇宙局のサイトでは「自由物体の動きに変化を起こしたり、あるいは固定物体に応力を与える基となる agent(エージェント)[26]」といった説明になっている。

脚注

[編集]注釈

[編集]- ^ ステヴィンによるこの問題の証明は Epitaph of Stevinus (ステウィヌスの碑)と呼ばれる。Stevinus はステヴィンのラテン語名。

- ^ ただし現在用いられるベクトルの記法が発達したのは19世紀以降である[3]。

- ^ a b 太字の変数はベクトル量を表す。

- ^ 力、質量、加速度の順序や記号は単に慣習的なものであり、文献によって様々な表現がある。例えば ma = F のように書かれている文献も数多くある。いずれにせよ、数学上あるいは物理学上の意味は同じである。

- ^ 古典力学のうち、非相対論的な力学をニュートン力学と呼ぶ。ただし文献によっては古典力学に相対論を含めないものもある。

- ^ この運動量は四元運動量の空間成分である。

- ^ 科学技術分野で一般的な国際単位系では質量の基本単位はキログラムである。従ってこの場合の単位質量は 1 kg となる。ヤード・ポンド法では質量の基本単位はポンドとなるため、単位質量は 1 lb となる。

- ^ 記号に対する上付きの添字はその量のベキを表す。たとえば A2 は A × A を意味する。負数のベキは逆数のベキを表し、たとえば B−2 は 1/B × 1/B、つまり 1/B×B を意味する。折衷的な表現として B−2 を 1/B2 と表すこともしばしばある。

- ^ 作用点はまた着力点とも呼ばれる[13]。

- ^ 関数 f(u) のベクトル u による微分は、ベクトル u の各成分 ui, i = 1, 2, ..., d に対する偏導関数 ∂f/∂ui を成分に持つベクトル (∂f/∂u1, ∂f/∂u2, ..., ∂f/∂ud)、つまり勾配を与える。

- ^ ここで (t) は関数 q(t) の t による微分を表す。この微分の記法はニュートンの記法と呼ばれる。

- ^ この記法はあまり一般的ではない。一般化力を表す記号としてはしばしば Q が用いられる。

出典

[編集]- ^ a b c 培風館物理学三訂版 2005, 【力】.

- ^ 小出 1997, p. 18.

- ^ 湯川 1975, pp. 58–62.

- ^ Barbour 2001.

- ^ 内井 2006.

- ^ Newton's Mathematical Principles of Natural Philosophy, Axioms or Laws of Motion, Corollary I. ウィキソース。

- ^ Clausius 1850.

- ^ Rankine 1853.

- ^ 江沢 2005, p. 91.

- ^ 新井 2003, pp. 151–152.

- ^ 新井 2003, p. 152.

- ^ a b 江沢 2005, p. 7.

- ^ a b 新井 2003, p. 150.

- ^ a b c 新井 2003, p. 151.

- ^ ランダウ & リフシッツ 1974, pp. 17–18.

- ^ ランダウ & リフシッツ 1974, pp. 18–19.

- ^ 江沢 2005, p. 9.

- ^ 江沢 2005, p. 6.

- ^ a b 江沢 2005, p. 62.

- ^ a b 江沢 2005, pp. 4–6.

- ^ 巽 1982, pp. 33–31.

- ^ Ferziger & Perić 2003, p. 5.

- ^ a b 京谷 2008, p. 31.

- ^ a b John R. Taylor; (訳)上田晴彦『古典力学』プレアデス出版、2019年、805-813頁。ISBN 978-4-903814-93-3。

- ^ 今井 1997, p. 13.

- ^ "Any external agent that causes a change in the motion of a free body, or that causes stress in a fixed body." Glossary - Earth Observatory, NASA

参考文献

[編集]- 『物理学辞典』(三訂版)培風館、2005年10月。ISBN 978-4563020941。

- 小出, 昭一郎『力学』岩波書店、1997年。

- Barbour, Julian (2001). The Discovery of Dynamics: A Study from a Machian Point of View of the Discovery and the Structure of Dynamical Theories. ISBN 0-19-513202-5

- 内井, 惣七『空間の謎・時間の謎 — 宇宙の始まりに迫る物理学と哲学』中公新書、2006年。ISBN 412101829X。

- 湯川, 秀樹『物理講義』講談社、1975年1月。ISBN 978-4061298576。

- 巽友正『流体力学』培風館、1982年。ISBN 4-563-02421-X。

- FerzigerJoel H.; PerićMilovan 著、小林敏雄、谷口伸行、坪倉誠 訳『コンピュータによる流体力学』シュプリンガー・フェアラーク東京、2003年。ISBN 4431708421。

- 京谷孝史 著、非線形CAE協会 編『よくわかる連続力学体ノート』森北出版、2008年。ISBN 9784627948112。

- 今井功『流体力学 前編』(24版)裳華房、1997年。ISBN 4785323140。

- 山本, 義隆『磁力と重力の発見』みすず書房、2003年。

- マッハ, エルンスト 著、岩野秀明 訳『マッハ力学史 (上)―古典力学の発展と批判』筑摩書房〈ちくま学芸文庫〉、2006年。ISBN 978-4480090232。

- マッハ, エルンスト 著、岩野秀明 訳『マッハ力学史 (下)―古典力学の発展と批判』筑摩書房〈ちくま学芸文庫〉、2006年。ISBN 978-4480090249。

- ヘルツ, ハインリッヒ『力学原理』東海大学出版会、1974年11月。ISBN 978-4486002444。

- デヴレーゼ, ヨーゼフ・T、ファンデン・ベルヘ, ヒード『科学革命の先駆者 シモン・ステヴィン―不思議にして不思議にあらず』山本義隆(監修)、中澤聡(訳)、朝倉書店〈科学史ライブラリー〉、2009年。ISBN 9784254106428。

- Devreese, J. T.; Vanden Berghe, G. (2003) (Nederlands). Wonder en is gheen wonder. De geniale wereld van Simon Stevin 1548-1620. Davidsfonds, Leuven. pp. 342 — オランダ語原著。

- Devreese, J. T.; Vanden Berghe, G. (2007) (English). 'Magic is No Magic'. The Wonderful World of Simon Stevin. WIT Press, Ashurst, Southampton. pp. 310 — 著者による英訳。

- 江沢, 洋『力学 ― 高校生・大学生のために』日本評論社、2005年2月20日、458頁。ISBN 4535785015。

- 新井, 朝雄『物理現象の数学的諸原理 ―現代数理物理学入門―』共立出版、2003年2月20日。ISBN 4-320-01726-9。

- ランダウ, レフ、リフシッツ, エフゲニー『理論物理学教程 力学』広重, 徹(訳)、水戸, 巌(訳)(増補第 3 版)、東京図書、1974年10月1日。ISBN 978-4-489-01160-3。

- Newton, Isaac (1729) (English). The Mathematical Principles of Natural Philosophy. 1. John Machin, Andrew Motte (translator)

- Clausius, R. (1850). “Über die bewegende Kraft der Wärme” (Deutsch). Annalen der Physik 79: 368–397, 500–524. Part I, Part II.

- “On the Moving Force of Heat, and the Laws regarding the Nature of Heat itself which are deducible therefrom” (English). Philosophical Magazine. 4 2: 1–21, 102–119. (1851-7). — Clausius 1850 の英訳版。Google Books。

- Rankine, William John Macquorn (1853). “On the general Law of the Transformation of Energy”. Philosophical Magazine. 4 5 (30): 106-117. doi:10.1080/14786445308647205.

French

French Deutsch

Deutsch