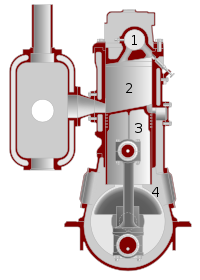

焼玉エンジン

1. 焼玉

2. シリンダ

3. ピストン

4. クランクケース

焼玉エンジン(やきだまエンジン、英:Hot bulb engine)とは、焼玉(やきだま、英:Hot bulb)と呼ばれる鋳鉄製の球殻状の燃料気化器を兼ねた燃焼室をシリンダーヘッドに持ち、焼玉の熱によって混合気の熱面着火を起こし燃焼を行うレシプロ内燃機関の一種。焼玉機関とも言われる。英語では "Hot bulb engine" と呼ばれ、セミ・ディーゼルと呼称する文献もある。4ストローク型も2ストローク型も存在する。

焼玉エンジンは混合気が焼玉球殻の内表面の熱面着火により燃焼が始まる。それに対し、ディーゼルエンジンは圧縮で高温高圧にした空気内に液体微粒子状の燃料を噴射し、粒状燃料周囲に気化燃料と高温空気の微細な混合気帯が形成され、そこで自己着火を起こし燃焼が始まるという違いがある。

焼玉エンジンは焼玉内に、ディーゼルエンジンは燃焼室内に、共に霧状の燃料を噴射する。しかし、焼玉エンジンの燃料の加圧装置はディーゼルエンジンのような精巧な噴射ポンプを用いず、それほど高圧力を発生するものではない。また燃料噴射の時期も、ディーゼルエンジンがシリンダーの圧縮行程末期の瞬間で行われるのに対し、焼玉エンジンの4ストローク型は吸気行程の間で、2ストローク型は掃気行程(下死点前後の排気と新気吸入を同時に行う行程)の間で行われる違いがある。焼玉エンジンの焼玉に噴射された液体粒状燃料は、高温になった焼玉の内表面に接触した瞬間に気化する。気化した燃料は吸気行程でシリンダー内に取り入れられた空気と混合し、予混合気を作り出す。混合気は熱面着火後に予混合気燃焼する。それに対し、ディーゼルエンジンの燃焼室に噴射された液体粒状燃料は、燃料粒が完全気化してしまう前に液体粒状燃料の周囲で拡散燃焼を行う。

歴史

[編集]

焼玉エンジンの概念はイギリスのハーバート・アクロイド=スチュアートが考案したのが始まりであった。アクロイドは1886年(明治19年)にその概念により焼玉エンジンの試作機を製作、1890年(明治23年)にその特許を申請した。1892年(明治25年)にイギリスのリチャード・ホーンスビー・アンド・サンズ社がスチュアートの特許により初めて商品化した。このエンジンは、特許出願者と製造者の名前を採りホーンスビー・アクロイド式機関と呼ばれ、4ストロークエンジンであった。

その後、イギリスのジョセフ・デイが開発した吸気バルブの無いクランク室圧縮式掃気法の2ストロークエンジンのアイデアを取り入れて、アメリカのドイツ系移民のミーツとワイスが焼玉エンジンを開発した。彼らの会社であるミーツ・アンド・ワイス・ワークス社は、この初の2ストローク焼玉エンジンを商品化した。このエンジンはミーツ式機関と呼ばれ、注水式焼玉エンジンと呼ばれるタイプものである。その仕組みは、掃気ポート(シリンダー内に新気が入る入口)に水を滴下しその水蒸気がシリンダー内に入り燃焼時の燃焼温度を下げ、高負荷時の焼玉の加熱損傷を防ぐものであった。同時に滴下した水が爆発行程中に蒸発・膨張するため、出力を上げる役目も果たした[1]。その反面このエンジンは、負荷や回転数の変化に応じて注水の時期と加減が必要で、その操作のために人が張り付いていなければならず、また当時の石油系燃料には硫黄分が多く[2]、燃料に使うと水蒸気と硫黄が反応してできる硫酸によりエンジン内部が腐食してしまうという欠点を持っていた。

その後、ミーツ式機関と同様の2ストロークエンジンをスウェーデンのボリンダー社も商品化し、その改良型である無注水式焼玉エンジンを開発し商品化した。無注水式焼玉エンジンは、焼玉のシリンダー側下半分の周囲にウォータージャケット(水の通り道)を備え水冷を行い、掃気ポートへの水の滴下なしに、焼玉の必要以上の高温化を防ぐものである。従来の注水式焼玉エンジンの欠点を克服するものであった。このエンジンは、ボリンダー式機関と呼ばれ、日本では漁船などの小型船用エンジンとして大いに普及し、焼玉エンジンの代名詞にもなった。小型船用で普及した焼玉エンジンのシリンダー数は普通1気筒から4気筒で、直列配置で、竪型(直立シリンダー型)である。小型船用の焼玉エンジンの1気筒当たりの出力は、およそ3 - 30日本馬力を出すことができた[3]。

ドイツではハインリッヒ ランツAGが1921年から1957年までランツ・ブルドッグの商品名で焼玉エンジンで動く農業用トラクターのシリーズを製造販売していた。

2ストローク型焼玉エンジンは、4ストローク型焼玉エンジンと比べ同排気量ならば出力(パワー)は大きく、小型化に向いていた。また、石油ガスから軽油や重油まで幅広い種類の燃料が使用できるため、定置用はもちろんのこと可搬型やトラクターなどの農業機械用や小型漁船などの船舶用として普及した。しかし、1950年代に入り石油精製工業の発展による供給量の拡大によってガソリンや軽油の入手が容易になったこと、昭和30年代に熱効率に優れるユニフロー掃気ディーゼルエンジンの普及によって焼玉エンジンは衰退し、駆逐された。

構造・シリンダーの各工程

[編集]

焼玉エンジンの特徴はそのシリンダーヘッドの構造にあり、焼玉と呼ばれる球殻状の点火装置と燃料気化装置を兼ねた燃焼室が取り付けられている。焼玉とシリンダー上部はくびれた通り道によってつながっている。

4ストローク型焼玉エンジンのサイクルの各行程は次のようになる。

吸気行程では、ピストンが下降する間、焼玉内に霧状の燃料が噴射され続け、熱せられた焼玉の内表面に燃料が接触して気化されガス状の燃料が供給される。そして吸入空気と混合撹拌され混合気が形成される。

圧縮行程では、出来上がった混合気がピストンの上昇とともに圧縮され、混合気の圧力と温度が上昇する。

着火は、ピストン上昇による混合気の圧力上昇と温度上昇により、混合気の最少熱面着火温度が低下し、焼玉の内表面の温度と一致すると、焼玉の内表面で起こる。焼玉内の高圧の燃焼ガスは、焼玉自身に熱エネルギーを与えるとともに、焼玉とシリンダーとの間のくびれた通り道を通じてシリンダー内に勢いよく噴出し、ピストンを押し下げる。燃焼はもっぱら予混合燃焼である。着火時期は、最も効率よくエンジンの出力を発生するには、ピストンの上死点から幾分か手前で起こるのが望ましいが、焼玉エンジンではそのコントロールが困難である。

混合気の燃焼により発生した圧力でピストンは押し下げられ、コネクティングロッドを介しクランクシャフトに回転エネルギーを与えるのは、他の4ストロークレシプロ内燃機関と同様である。その後の排気行程も同様である。

始動方法

[編集]比較的に小型の焼玉エンジンの始動方法は次のように行った。

まずシリンダーヘッドの焼玉を外部からバーナーで加熱して高温状態にする。 次に、焼玉を貫通し設けられた排気コックを開放し、シリンダー内の圧力を逃がす(デコンプ)。この状態ならば、はずみ車を回して同軸のクランシャフトを回転させ、ピストンを上下させても圧力がかからないため、はずみ車を幾分楽に回すことができる。はずみ車を回転し続け勢いがついた所で、排気コックを閉めつつ燃料噴射を開始させる。もし焼玉内表面の熱面着火する時点のピストンの位置が適正ならば、エンジンを始動することができる。

また幾分大きな小型船舶用の竪型単気筒焼玉エンジンでは、次のように行ったようである。 上記の小型エンジンと比べサイズが大きく、はずみ車、ピストン、コネクティングロッド、クランクシャフトが重く、摩擦も大きいため動かすのが困難である。そのため、はずみ車の動かし方が異なる。 まず焼玉を外部から加熱する。その後、排気コックを開放しガスを抜く。この状態でピストン内の圧力が大気圧と同一となりピストンが自重で下死点まで下がる。次に排気コックを閉める。そして、はずみ車を左右に揺すり、その動きの幅が180度程度になった所で、逆回転側に勢いよく動かす。それと同時に燃料を噴射させる。これにより逆回転早期着火(プレイグニッション)を起こし、クランクシャフトを正回転側に向けて勢いよく回転させてエンジンを始動させた。

また概ねエンジンの出力が30日本馬力を超えると、始動用に圧縮空気ボンベの圧縮空気によるエンジン始動が一般的であった。

焼玉エンジンの特徴である、起動した後の連続運転中に外部から焼玉へ加熱を必要としない所は各々共通である。

焼玉エンジンの利点

[編集]焼玉エンジンは、火花点火式の石油発動機と比べれば点火プラグやマグネトーなどの電装系もキャブレターのような燃料供給系もなく、ディーゼルエンジンのように高価で複雑な噴射機構もなく、簡便な構造なので製造が容易であった。エンジン本体の価格を安くできたため、20世紀の前期は世界各国で汎用エンジンとして普及した。また、適正な圧縮比や焼玉内でうまく燃料を気化できれば、燃料費の安い常圧蒸留残油成分の多い低質重油でも動かすことが可能であった。ただし低質重油は、燃料噴射性能に影響を与える粘度が高く、含まれる硫黄分によるエンジン内部の錆びやエンジンオイルの酸化の進行が速く、エンジン寿命にも影響を与えるため、推奨はされなかった。さらにはそもそも石油系の鉱物油である必要もなく、太平洋戦争時など石油系燃料が欠乏した際には、植物油を混用した例もある。しかし、早期着火(プレイグニッション)の問題でディーゼルエンジンほどの高圧縮比にできなかった。加えて、ガソリンと比べて自発火温度が低くアンチノック性(ディーゼルノッキングではない)に劣るため、火花点火式ガソリンエンジンと比べても圧縮比は低いものとならざるを得なかった。

グローエンジンとの比較

[編集]現在、模型用で使われるグローエンジンは、焼玉エンジンとシリンダーヘッドの構造が異なる。焼玉エンジンが焼玉と呼ばれる球殻状の燃焼室が取り付けられているのに対し、グローエンジンは火花点火式ガソリンエンジンと同じような構造でスパークプラグの代わりにグロープラグがある。

グロープラグはエンジン始動時にだけ通電しジュール熱によりプラグ先端を高温にさせ、先端表面の熱面着火で混合気を点火し予混合燃焼するものである。焼玉とグロープラグは、エンジン始動後に外部から熱するのを止めてもエンジンを動かし続けられる点は共通である。それぞれ焼玉とグロープラグの表面で熱面着火がおき燃焼が始まる点も似ている。

しかし混合気の作り方は異なる。焼玉エンジンが焼玉でガス化させた燃料を焼玉からシリンダーに供給し、シリンダー内で吸入空気と混じり合い混合気が作り出されるのに対し、グローエンジンは火花点火式エンジンのようにキャブレターを用いてシリンダーに入る前にあらかじめ混合気が作り出されるという違いがある。焼玉エンジンの焼玉が気化器兼点火器の役目をするのに対し、グローエンジンのグロープラグは点火器の役目のみという違いがある。

石油発動機との比較

[編集]焼玉エンジンは、「1950年代以前に盛んに使われた簡易型の内燃機関」「灯油燃料を用いることができる」という共通性から、文献等でも火花点火式の石油発動機(ケロシンエンジン、オイルエンジン)などと混同されることが多い。点火メカニズムは焼玉エンジンは焼玉の熱による熱面着火、石油発動機は電気火花による火花点火という違いがある。また焼玉方式はエンジン始動時にだけ焼玉を熱し、始動後は焼玉に熱エネルギーを与える必要がない。それに対し火花点火方式はエンジン始動後も、火花を発生させるために、継続して間欠的に電気エネルギーを与え続けなければならない。着火後の燃焼メカニズムは両者とも予混合燃焼で同じである。

ディーゼルエンジンとの比較

[編集]焼玉エンジンは、ディーゼルエンジンに比べて製造や保守が簡便であるというメリットと、低圧縮比で、燃料消費率が高く(つまり燃費が悪く)、熱効率が低いというデメリットがある。また正味平均有効圧力が低く、同排気量で比べるとトルクの低いものであった。したがって、同じトルクを得ようとすると総排気量を大きくせざるを得ず、規模が大きなものとなって燃料消費量が増加する。また排気量確保のためシリンダー容積を拡大すると、ピストンやクランクシャフトの重量が増加して慣性力が大きくなるため、回転数を低くせざるを得ず、したがって低出力のものであった。

上述の通り昭和30年代に経済性および熱効率の優れたユニフロー掃気ディーゼルエンジンの普及に伴って、1950年代以降、焼玉エンジンは世界的に廃れていった。

日本での焼玉エンジン

[編集]焼玉エンジンの初期型であるホーンスビー・アクロイド式機関は、日本にも19世紀末期に輸入された。その後、ミーツ式機関やボリンダー機関など様々なタイプの焼玉エンジンが欧米で開発、商品化され、20世紀に入ると日本でもそれらを模倣・国産化し始めた。構造が簡易で、高い工作精度を必要としないことから、多くの中小メーカーが製造に参入するようになった。

これらは、ボイラーなどの大がかりな設備を要する蒸気機関を用いるまでに至らない、小規模な定置動力や小型船舶等の需要に好適で、始動に時間がかかり、ある程度熟練(慣れ)を要するという難を除いて、取り扱いや整備に際してディーゼルエンジンほどの高度な技術も要さなかったため、第二次世界大戦以前の日本では広く普及していた。

焼玉船(ポンポン船)

[編集]この種のエンジンは、その簡易さと廉価さによって、明治時代末期から動力化が求められていた小型漁船・渡船などに多く搭載された。

焼玉機関搭載の小型動力船は、リズミカルな独特の爆音を立てて航行することから「ポンポン船」と呼ばれ、漁港や河川ののどかな風物詩として親しまれたが、1960年代までには概ね廃れている。構造的には、2ストロークで、重油(低質重油を除く)を燃料とするものがほとんどを占めていた。

また、太平洋戦争中の日本では、小型漁船のみならず、ある程度の大きさを持った内航航路向け船舶にも焼玉エンジンを使用する例が存在した。日本の戦時標準船(戦標船)のうち、1942年(昭和17年)12月に規格が制定された第二次戦標船の一つで、870総トン級の小型貨物船である2ED型船は、搭載機関を、400PS級の、ディーゼル機関か焼玉機関としており、実際に焼玉機関を積んで製造されたものもある。この戦時設計の粗末な貨物船は、最高速力9.4ノットという低速に過ぎなかった。

当時、高性能なディーゼルエンジンはより重要度の高い軍艦や大型船向けに製造設備を振り向けられたため、小型船向けのエンジン不足は中小の鉄工所や造船所の技術レベルでも製作できる焼玉エンジンで代用せねばならなかったのが実情であった。また輸送船乗員の機関整備担当者には民間の小型船乗組員からの徴用者も多く、焼玉エンジンの扱いに慣熟している一方、普及の進んでいなかったディーゼルエンジンの取扱には不慣れであったことも、焼玉エンジン採用理由の一つになった。

これは同時期、レシプロ式蒸気機関を搭載して建造されたアメリカの戦時標準船・リバティ船と同様、生産上の制約と舶用ディーゼル普及の遅れという事情が退歩した技術を採用させた実例と言える。

焼玉エンジンはディーゼルエンジンに比べ、圧縮比を高くできず重量・容積あたりの出力効率が低い点が欠点ではあったが、圧縮比が低く爆発圧力が低い点は水中騒音が低いことにもつながり、キャッチャーボートの動力として用いる場合鯨に接近を気づかれにくいことから、沿岸捕鯨のキャッチャーボート用としてはディーゼルエンジンよりも好んで用いられた。

鉄道用動力

[編集]鉄道車両用に使用された例も限られた事例ながら存在する。

1904年(明治37年)から1910年(明治43年)にかけ、福岡鉄工所(大阪府に所在した零細企業)によって焼玉エンジン(出力5仏馬力→7仏馬力)を搭載する「石油発動車」と称する内燃機関車が開発・製造された。日本で内燃機関を鉄道車両に用いたもっとも早い例である。

前方に蒸気機関車のボイラー類似のフードを備えてエンジンを収め、細い煙突を立てて後方の運転台から操縦するもので、車軸はチェーンまたはギヤにより駆動する構造[4] であった。

この機関車を使用した鉄軌道事業者は筑後軌道・祐徳軌道など筑紫平野を中心とした福岡県・佐賀県域に営業していた914 mm軌間の非電化軌道を中心に数社のみであるが、製造輌数は路線延長の長かった筑後軌道がのべ47輌も購入したこともあり、総計で60輌を超えている[5]。

この機関車は非力で、故障も多かった。しかし、当時の非電化軌道線の動力は馬力(馬車鉄道)・人力(人車軌道)が主体で、未だ蒸気機関車すら普及していない状況であり、また法規上原則として2輌編成以上での運転ができなかったこともあり、蒸気機関車よりも安価な、「石油発動車」の登場は馬力に代わる低コストな動力化策として注目を集めたようである。

1907年前後から国産小型蒸気機関車の量産が軌道に乗り、また連結両数に関する規制が緩和され[6]、2輌以上の連結運転ができるようになると、小出力で故障も多く取り扱いも面倒な「石油発動車」の需要は減退し、新規の製造は終了した。既存の車両についても、強力(小型でも数十馬力程度の力があった)で信頼性も高い蒸気機関車に置き換えられた例も複数見られた。

残った機関車についても1920年代中期以降、乗合自動車の普及が進んだことで営業していた軌道線自体が廃止されたため姿を消している。

最後の使用例は、羽犬塚 - 黒木間で軌道を経営していた南筑軌道で、平坦な線形にも助けられ、1914年(大正3年)の導入開始から1940年(昭和15年)6月に全線が廃止されるまで実に25年以上にわたり、この機関車を使用し続けていたことが知られている[7]。

このほかにも、保線用モーターカーなどに使用事例がある。

現在、中岩瀬SLを走らせる会によって焼玉エンジンを使って庭園鉄道サイズの石油発動機関車が作られ、時々出張運転が行われている[8]。

産業遺産としての保存

[編集]小型ガソリンエンジンや高速ディーゼルエンジンに置き換えられた後の焼玉エンジンは、鋼材・鋳鉄の塊であって、ほとんどがスクラップにされた。

だが、ごく一部は本来の動力としての役割を終えてからも、産業遺産としての価値や、エンジンそのものの趣味性を認められ、主として欧米で民間の愛好家によって、稼働可能な状態での保存対象となっており、定置状態や農業用トラクターに搭載された状態で稼働させる運転イベントも開かれている。

日本でも同様な主旨で、1990年代以降、各地の地場零細メーカーによって盛んに製造された小型の石油発動機を可動状態にレストアし、旧車イベントに持ち込んだり、発動機単独の運転イベントを開く趣味者が現れるようになっており、それら類似用途のエンジンイベントに、再生された焼玉エンジンが持ちこまれて運転される事例も見られる[要出典]。

ランオン

[編集]ガソリンエンジンのシリンダーヘッドやシリンダーブロックが過熱した状態となり、焼玉エンジンが焼玉の熱で強制点火するのと同じ点火メカニズムで、点火プラグによる火花点火なしに、高温になった燃焼室内壁との接触部分で混合気が強制点火され、エンジンの回転が停止しなくなる状態を「ランオン」や「ディーゼリング」と言う。燃焼室内の混合気の温度は決してディーゼルエンジンほど高熱になってはいない。混合気の温度は発火点以下であり「ディーゼリング」という言葉と裏腹にその点火メカニズムは自己着火ではない。

脚注

[編集]- ^ 一部文献にこれを「水の熱分解による水素と酸素に発生により、それが燃焼した」という記述が散見されるが、この当時の焼玉機関程度の温度(400℃前後)では水の熱分解(少なくとも700℃以上が必須)は発生しないため誤りである。

- ^ 重油はもちろん、例えば日本ではJIS1号灯油(主に暖房・灯具用)制定前の石油系軽質燃油には多量の硫黄が含まれていた。後年ディーゼルエンジンの排ガス浄化の妨げにもなっており、動力用の石油系脱硫燃油が主流となるのは時代も大きく下って21世紀を待たなければならない。

- ^ 藤田護『小型船エンジン読本、三訂版』成山堂書店、1998年、157頁。ISBN 4-403-61051-X。

- ^ 大半の車両は歯車駆動。

- ^ 文献によっては80輌以上とするものもあるが、早期に運用停止した事業者から他社に譲渡された車両を重複計算している可能性があり、正確な数値は判然としない。

- ^ 申請に対する認可という形で各軌道ごとに施行された。

- ^ 最大在籍輌数は20輌。廃線前の1939年(昭和14年)4月に偶然同地を訪れた牧野俊介が撮影した写真と記述(『昔々の軽便のアルバム 自転車に抜かれたコッペルたち』プレス・アイゼンバーン、1980年、pp94-99)によれば、当時少なくともNos.2・7・10・12・18の5両が現役として存在し、車庫には10両分以上の石油発動車用部品が蓄積されていたという。なお、1934年(昭和9年)の段階で羽犬塚 - 黒木間の路線長は17.2 km、自動車では所要50分のところを石油発動車は1時間20分かけて運行していた。

- ^ “中岩瀬SLを走らせる会(NSL)”. 2014年9月20日閲覧。

French

French Deutsch

Deutsch