超新星元素合成

超新星元素合成(ちょうしんせいげんそごうせい)とは、超新星爆発によって元素が新たに合成されることで、1954年にフレッド・ホイルによって提唱された。

概要

[編集]元素合成は、酸素燃焼過程やケイ素燃焼過程において起こる[1]。これらの核融合反応は、ケイ素、硫黄、塩素、アルゴン、ナトリウム、カリウム、カルシウム、スカンジウム、チタン、そして、バナジウム、クロム、マンガン、鉄、コバルト、ニッケルといった鉄収束の元素を生成する。これらの元素は水素とヘリウムのみからなる巨大な恒星によって合成されることから primary elements とも呼ばれる。これらの元素が超新星爆発によって放出された結果、星間物質における重元素の存在率は多くなっていく。ニッケルより重い元素は主としてr過程として知られる中性子捕獲の過程を経て生成される。また、いくつかの元素合成はrp過程として知られる陽子捕獲やp過程(ガンマ過程)として知られる光崩壊過程によって生成されると考えられている。p過程は重元素のうち最も軽く、中性子の少ない重元素の同位体を合成する。

超新星

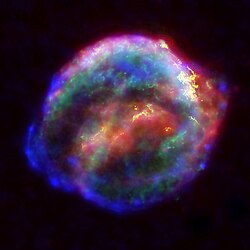

[編集]超新星は星の生涯を終える際に行う爆発であり、主に二通りの展開がある。

1つは白色矮星が連星系を成す隣の恒星の物質を吸い上げた結果、質量がチャンドラセカール限界に達し、炭素の核融合に暴走を起こし爆発を経る過程である。

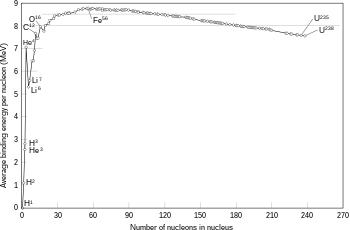

もう1つは、質量の大きな恒星が重力崩壊を起こす過程である。太陽質量の約8倍より大きな質量を持つ恒星は、進化の過程で赤色超巨星となり、核融合によって56Niを合成する段階に至る。この同位体はベータ崩壊を経て56Feに変化し、これは最も強い結合力を持つ元素同位体の1つであり、熱を発する核融合によって作り出すことのできる最後の生成物である。これ以降のすべての核融合反応は吸熱反応であり、このため恒星は急速に自身が持つ重力に対する支持力を失う。結果、恒星の重力はすべての物質を内部へと強く引き寄せ、物質は中心に向かい落ちていく。恒星は急速に崩れ、その衝撃波によって爆発する。

元素合成

[編集]

恒星内元素合成による核融合の過程では、質量数56の元素、おおよそ鉄までしか合成できない。珪素から鉄への核融合は太陽の8倍以上の巨大恒星でしか起こりえず、このような巨星の場合、最終的には超新星爆発を遂げる。超新星爆発は大量のエネルギーを開放し、恒星の発生する温度よりも高い温度を発生させる。このような極高温では吸熱反応であるはずの鉄以上の原子量の元素の合成が可能であり、原子量245までの元素、おおよそカリホルニウムまでの元素を合成できる環境が考えられる。

恒星内元素合成の間に起こるs過程は最大で原子量209のビスマスまでの元素を合成することが可能である。s過程は主に低質量の反応段階の進展の遅い恒星に起こる。

r過程

[編集]2017年8月、中性子星同士の衝突現象が観測され、その現象を分析した結果、中性子星の衝突によるr過程元素の合成が確認された。この分析結果により、r過程が中性子星同士の融合によって発生することが証明されている。

上記の現象が分析されるまでは、恒星核が重力崩壊する超新星爆発(スペクトル型 Ib型 Ic型 II型)でr過程が起こると広く信じられてきた。しかしながら、r過程核種の存在比からすると、超新星爆発のうち、ほんの少しの事例でr過程核種を星間物質に放出するか、それぞれの超新星爆発で生成されたr過程核種のうち、ほんの少しの部分を放出するということを要請する。またコンピューターシミュレーションでも超新星爆発によってr過程が生じなかったため、超新星爆発がr過程の発生する現場であることに疑問が持たれていた。

別の候補として中性子星同士の衝突によってr過程が起こりうる可能性があることが知られていたが、2014年、国立天文台・東京大学の研究チームによって中性子星の合体によるr過程が矛盾なく説明できるとの研究結果が専門雑誌に掲載され[2]、前述の衝突現象が観測され分析されたことにより、そのことが証明された。

脚注

[編集]- ^ Woosley, S.E.; W. D. Arnett and D. D. Clayton (1973). “Explosive burning of oxygen and silicon”. THE ASTROPHYSICAL JOURNAL SUPPLEMENT 26: 231–312. doi:10.1086/190282.

- ^ “中性子星合体は金、プラチナ、レアアース等の生成工場|ニュース - 研究成果|国立天文台(NAOJ)”. 国立天文台(NAOJ). 2020年6月21日閲覧。

関連項目

[編集]外部リンク

[編集]- 理化学研究所 (2011年2月1日). “「超新星爆発の元素合成は想像以上に速い」証拠をつかむ”. プレスリリース. 2013年1月21日時点のオリジナルよりアーカイブ。2012年5月25日閲覧。

French

French Deutsch

Deutsch