Белорусско-литовская дискуссия о Великом княжестве Литовском — Википедия

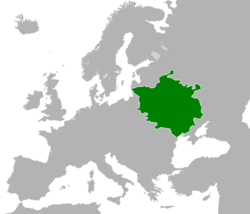

Белору́сско-лито́вская диску́ссия о Вели́ком кня́жестве Лито́вском — проблема наследия Великого княжества Литовского (ВКЛ) и отношения к нему современных Беларуси и Литвы. Основными спорными моментами являются вопросы генезиса и истоков государства, роли балто-литовских и белорусско-славянских земель, национально-этнический характер державы[1]. Другими противоречиями стали споры о первой столице, локализации летописной Литвы, происхождении правящей династии, добровольном или насильственном включении территории Беларуси. В рамках дискуссии были противопоставлены две концепции о ВКЛ — одна рассматривает его как балтское (литовское в современном значении) государство, то есть итог социально-политического развития древнелитовских племён, в ходе чего произошло покорение ими земель Руси; другая же считает его славянским (белорусским), сформировавшимся преимущественно на белорусской территории с преобладанием славянской культуры, где балтское население играло второстепенную роль. Однако всё бо́льшее признание получает точка зрения тех, кто учитывает роль и предков литовцев, и предков белорусов, отвергая крайние и односторонние подходы к проблеме[2]. Данная трактовка представляет державу как объединение военной мощи балтов с культурными достижениями восточных славян.

Дискуссия имеет истоки в XVI столетии, но непосредственно возникла во второй половине XIX — начале XX века. Предшествовало этому шляхетское движение за восстановление Великого княжества Литовского. После восстания 1863—1864 годов оно уступило своё место белорусскому и литовскому национальным движениям, которые стали конкурировать за политическое наследие державы. Первый этап борьбы окончился успехом для литовцев: в мире они стали считаться единственными наследниками государства. Белорусская сторона не смогла преуспеть из-за проблем с названием, непризнания как самостоятельного народа, разгрома Белорусской Народной Республики, закрепления Вильно (Вильнюса) за Литвой. На рубеже 1980-х и 1990-х начался современный этап дискуссии, который стартовал с публикации Николая Ермоловича, критиковавшего старые взгляды на истоки Великого княжества Литовского. После распада СССР учёные двух стран вступили в диалог для поиска компромисса. Историки смогли прийти к мнению, что наследие державы является общим достоянием. Однако у такой трактовки нашлось много противников в Литве. Лишь со временем в стране стали постепенно отходить от старого подхода, в то время как в Беларуси компромиссная оценка уже утвердилась. Поскольку в современности история стала инструментом манипулирования общественным сознанием со стороны политиков, помимо научного сообщества, в спор вовлечены государственные власти, общественность и обычные пользователи Интернета. Среди дискуссионных моментов — отношение к белорусской идеологии литвинизма и использование герба «Погоня».

Ряд современных белорусских и литовских деятелей призывают к толерантности к точкам зрения друг друга, отмечая общность наследия Великого княжества Литовского для двух народов. Русские, украинцы и поляки тоже высказывали свою причастность к государству. При этом в Беларуси и Литве имеются противники приобщения к наследию ВКЛ.

Концепции

[править | править код]Однако наша историография, которой пока не удалось выйти за национальные границы, уверена, что именно Беларусь является главной преемницей ВКЛ, ибо наши земли составляли большую часть Княжества, а старобелорусский язык[K 1] был государственным. Летувисы [литовцы] говорят нам, что большинство великолитовских князей были балтами, а старобеларуский язык — всего-навсего канцелярским. Беларусы возражают: как это ВКЛ — ваше, если в нём балтов (жамойтов [литовцев]) было всего 5 % населения?

По состоянию на начало XXI века в научных кругах сформировались три основные концепции образования ВКЛ[5]: «литовская» (также традиционная[6], «летувистская», «балтская», официальная советская[7]), «белорусская»[8] (также концепция Ермоловича[9]), центристская[5][10] (также «белорусско-литовская», «литовско-белорусская», «литовско-русская»[2], компромиссная[5]). К числу прочих концепций относится «польская». Предполагается, что Польша также имеет право на историческое наследие государства[8].

Литовская концепция

[править | править код]

Главенствующая роль отведена балтским племенам аукштайтов и литвы (предкам современных литовцев), подчёркивается балтское происхождение первого правителя — Миндовга[5]. В основе концепции заложена идея эволюции древнелитовского общества до государства и завоевания соседей-славян. Концепция зародилась в XVIII—XIX веках[11], но её истоки лежат в XVI столетии[7]. Вклад и роль предков белорусов при таком подходе не рассматриваются[12][13].

Государство представляется как итог социально-политического развития древнелитовских племён. Ключевым в формировании державы моментом считается подчинение литовцами жителей Руси. Такой точки зрения придерживаются многие российские (а ранее советские) историки, а также большинство польских и литовских учёных[1]. Как отмечают сторонники концепции, когда восточные славяне имели крепкую государственность (IX—XI века) — Киевскую Русь, современная Литва представляла собой ряд отдельных земель во главе с «кунигасами» (князьями). Государство тут возникло только в XIII в. и сразу же превратилось в могучую политическую и военную организацию. Для южных и западных земель Руси XII—XIII века были периодом феодальной раздробленности, междоусобных войн, которые ослабляли славян. Всё это дополнялось набегами монголо-татаров и крестоносцев. Тем самым западные и южные земли Руси, невзирая на более высокий уровень развития, стали лёгкой добычей для балтов[14].

Частью концепции является гипотеза о раннелитовском государстве, которое предположительно возникло в Аукштайтии[7] примерно к 1183 году. Однако основательное становление княжества относят к середине XIII века[15]. Ослабление Руси в ходе феодальной раздробленности считается ключевым фактором, который позволил литовцам начать экспансию, в первую очередь тем, что балты привлекались к конфликтам князей в качестве наёмников. Различные княжеские группировки пытались переманить литовские дружины на свою сторону, то есть они стали зависимы от иноземцев. Предполагается, что в XII в. при поддержке Полоцка, в чьи междоусобицы были вовлечены наёмники, Литва покорила соседние княжества Нальшаны, Дяволтва и Нерис[K 2]. К 1183 году литовцы могли объединить все эти земли в одно княжество, о чём свидетельствует усиление их мощи в тот период. Импульсом для консолидации балтов стала внешняя угроза: во-первых, стабилизация положения Полоцка привела к возобновлению экспансии полочан в Нальшаны в направлении Браслава; во-вторых, в Балтийский регион пришли крестоносцы. Проведя объединения, с 1183 года Литовское государство начинает набеги на восточных соседей[16]. В XII—XIII веках литовцы совершали нападения на Псков, Новгород, Полоцк, Великие Луки[17][18].

В качестве признака функционирования ВКЛ называется распространение понятия «Литва» на новые территории. По мнению сторонников, центром государства была Литва в узком смысле — бывшая территория изначального Литовского княжества, район проживания племени литва. С течением времени название распространилось на территорию современной Литовской Республики[19].

Белорусская концепция

[править | править код]

Главенствующая роль отведена славянскому населению Руси (предкам современных белорусов), в частности Понеманья, где зародилась держава. ВКЛ рассматривается как собственно белорусское государство, сформировавшееся преимущественно на белорусской территории с преобладающей ролью белорусского элемента[5]. Данная трактовка возникла на рубеже 1980-х и 1990-х годов[20], но корнями восходит в межвоенный период[21]. Большинство белорусских учёных её не поддержало, но в целом концепция сыграла огромную роль в изучении отечественной истории. Так, в частности, если в исторических учебниках советских времён речь шла о литовском завоевании белорусских земель, ВКЛ трактовалось исключительно как литовское государство, а отсчёт белорусской истории фактически вели с 1917 года, то под влиянием новых идей старые взгляды стали пересматривать[22].

Представители белорусской концепции делают упор на отсутствие в исторических документах свидетельств о завоеваниях. Вместе с тем становление ВКЛ сопровождалось завоеванием балтских земель, в частности Дяволтвы и Нальшан, уничтожением и изгнанием местных феодалов, что было в интересах знати белорусских земель. Кроме того, заявляется об ошибочности отождествления летописной Литвы (XI—XIII века) с восточной частью современной Литвы (тогдашней Аукштайтией). Исторические свидетельства и топонимика показывают, что в Средние века под Литвой понималась территория Верхнего Понеманья, находившаяся между Полоцкой, Турово-Пинской и Новогрудской землями и являвшаяся вместе с ними одной из исторических областей Беларуси[23][24] (в тот период край не был славянским, находясь на границе расселения балтов). Здесь «белорусы» вступают в конфликт с «литовцами», поскольку для последних она занимала территорию Жемайтии, Аукштайтии, Селы и Земгалы[6].

Роль Миндовга в истории белорусская концепция считает преувеличенной. Отдаётся большее значение деятельности Войшелка. Именно им было проведено объединение Новогрудской, Пинской, Нальшанской, Деволтовской, Полоцко-Витебской и летописных Литовских земель в единое государство. Однако если присоединение балтских территорий было насильственным, то присоединение Пинска, Полоцка и Витебска проходило добровольно. Подобным образом к Великому княжеству Литовскому присоединялись и другие белорусские земли. Решающую объединительную роль в начальный период играл Новогрудок[10]. Отмечается, что восточнославянские земли во многом определяли культурное и экономическое развитие ВКЛ. Согласно данной точке зрения, хоть правящая династия и часть аристократов имели литовское происхождение, феодалы белорусских и других земель Руси также участвовали в управлении страной[25].

Порой балтов либо не замечают, либо преуменьшают их роль в создании ВКЛ[26][13]. Более того, предкам современных литовцев, как и им самим, отказывается в праве считаться Литвой и литовцами, а вместо этого предлагаются исторические названия «Жмудь» («Жамойть», «Жамойтия»[27]) и «жмудины», которыми ранее белорусы их и называли. По мнению сторонников данной трактовки, первые термины всегда относились лишь к славянам, то есть к белорусам[13][28]. Обозначение «Русь» закрепляется за территорией современной Украины[27]. При этом Жмудь (также как и Аукштайтия) считается обособленным от исторической Литвы регионом, то есть Беларусью[29].

Сторонники указывают, что по Статуту ВКЛ государствообразующими народами были литвины (белорусы) и русины (украинцы), а вот жмудины (литовцы) объявлялись вместе с евреями лишёнными прав национальными меньшинствами. Присвоение название Литвы жмудинам пришло при российских властях: вместо «литвины» в значении белорусов царизм ввёл в 1870-х понятие «литовцы» в значении жмудов[30]. Балтский компонент объясняется наличием на территории современной Гродненской области ятвягов, которые белорусизировались и никак не связаны с литовцами[31].

Центристская концепция

[править | править код]В центристской концепции признаётся роль как предков литовцев, так и предков белорусов. Свои истоки позиция берёт в полемической литературе первой половины XVIII века, где содержалась идея мирного характера включения земель Руси в литовское государство и гарантированного привилеями особого статуса для православной церкви и русской знати. На этой основе была сформирована «великорусская» версия происхождения ВКЛ, которая нашла своё отражение в работах историков последующих периодов, в том числе традиционной белорусской историографии XX—XXI веков[5]. Уже во второй половине XIX века был сделан вывод о том, что процесс присоединения территорий бывшей Руси не может быть объяснён исключительно завоевательной стратегией литовцев или ослаблением русских княжеств[32]. Возникновение подобных взглядов связано с попытками представить государство как часть российской истории[11].

Сторонники центристской концепции создания Великого княжества Литовского на основе соответствующего конкретно-исторического материала утверждают, что в XIII—XIV веках решающую роль в создании и развитии страны играли как западнорусские, так и литовские феодалы. Однако в XV—XVI веках установилось господство элиты славянского происхождения[10]. Остальные позиции критикуются за то, что государственность не рассматривается как политическое образование, совокупность политических институтов, а сводится к территории, языку и другим этническим признакам[26]. Великое княжество Литовское воспринимается как полиэтническое государство[33]. Его формирование связывают с возникновением у литовцев предпосылок государственности, стремлением белорусских земель преодолеть феодальную раздробленность и консолидироваться, внешним угрозам в лице крестоносцев и татаро-монголов[34]. Согласно этому мнению, произошло объединение военной мощи балтов с культурными достижениями восточных славян. Отрицается покорение литовцами белорусов[35].

Историческим ядром ВКЛ называется Белорусское Понеманье, которое в то время являлось зоной активного взаимодействия балтов и славян. Летописная Литва локализируется Виленским краем, то есть юго-востоком Литовской Республики и северо-западом Республики Беларусь[36]. Как заявлялось, создание ВКЛ началось с деятельности Миндовга. В междоусобной борьбе за власть он потерпел поражение и был вынужден бежать из первоначальной Литвы (в то время под этим топонимом, предположительно, понимались балтские земли в будущей Виленщине) в Новогрудок. Местное население выбрало Миндовга своим князем и поставило перед правителем задачу расширить территорию княжества за счёт соседней Литвы[10].

На сегодняшний день в Республике Беларусь исторический нарратив сформирован на основе компромисса. Белорусские историки признали это государство в качестве важного элемента формирования собственной государственности и культуры. Призывы отдельных политиков считать его первоосновой белорусской государственности у историков поддержки не получили[37]. Литовская сторона считает ВКЛ исключительно своим проектом, хотя признаётся факт потери элитами родного языка и перехода из язычества в католичество. Ряд историков соглашается с тем, что их предки сотрудничали со славянами, строя ВКЛ[38]. В целом научные сообщества Литвы, России[39] и Польши также стали переходить к данному подходу, поскольку он отвергает крайние и односторонние взгляды на проблему[2].

Прочие концепции

[править | править код]

| ||||

| Монумент «Тысячелетие России»: по часовой стрелке, начиная с верхнего правого угла: Ольгерд (фигура слева) и Витовт (фигура справа); Довмонт; Кейстут; Гедимин |

Исключительную роль литовцев в построении государства оспаривают также русские и украинцы[17]. В современной России в Великом княжестве Литовском порой видят альтернативный путь своего развития («другая Русь»[40]). Для Украины государство стало важным этапом на пути формирования языка и народа[41]. Притязания украинцев обоснованы тем, что во второй половине XIV — XV веке их земли преобладали в пространственном отношении над белорусскими, литовскими и российскими. Однако в целом они не стремятся вступать в дискуссию о ВКЛ, так как удовлетворены наследием Киевской Руси[42]. Российская сторона в своих воззрениях указывает, что в результате деятельности великих князей возникло русское (литовско-русское), по сути, государство, в котором всё было русским: вера, язык, гражданские уставы, понятия, нравы, обычаи. Как следствие, история ВКЛ имеет непосредственное отношение к истории России[43], поскольку оно в значительной степени было продолжателем государственных традиций древнерусского государства[40]. Положение изменилось только с усилением польского влияния[44]. Вместе с тем княжество выступало одним из центров «собирания русских земель»[45]. Именно поэтому великолитовские князья Гедимин, Ольгерд, Витовт, Кейстут и нальшанский князь Довмонт попали на монумент «Тысячелетие России» в Великом Новгороде[45][46][K 3].

В основу притязаний поляков на ВКЛ легли исследования историков XX века, которые касались проблемы заключения персональной и реальной унии ВКЛ и Польши. Специалисты рассматривали период истории ВКЛ как часть польской истории. Именно тема юридическо-правовой направленности послужила обоснованием для подобных воззрений[47]. В основу польской концепции легла интерпретация латинского слова «applicare» (его можно перевести и как «объединение», и как «присоединение») из текста Кревской унии 1385 года, которая предполагала, что великий князь Ягайло займёт одновременно с литовским польский престол. Историк Станислав Кутшеба посчитал, что «applicare» является синонимом к «incorporatio», и следовательно, Литва была присоединена к Польскому королевству. Эта интерпретация была названа Гжегожом Блащиком[пол.] «инкорпорационной» и была принята польской историографией[48]. Притязания обосновываются также Люблинской унией 1569 года, в ходе которой, по мнению польской стороны, была инкорпорирована не только южная часть Литвы, территория современной Украины, но и фактически всё княжество. После 1569 года нельзя говорить о польско-литовской унии, поскольку ВКЛ в государственно-правовом значении уже не существовало. Сохранение названия Великого княжества для его земель считалось сохранением исторического, традиционного территориального определения[49].

Всё это привело к тому, что образовавшаяся по итогу унии Речь Посполитая считается некоторыми только польским государством, а ВКЛ в 1569—1795 годах воспринимается как «польское наследие на востоке»[50].

История

[править | править код]Зарождение проблемы. Оформление позиций

[править | править код]Тесные связи Белоруссии и Литвы во многом обусловлены их историческим прошлым и пребыванием в составе Великого княжества Литовского. Держава стала ключевым элементом национально-исторического мифа двух республик[51]. Историк Алесь Кравцевич начало споров о Великом княжестве Литовском связал с развитием национальных движений — литовского и белорусского[52]. Саму проблему происхождения государства он относил к идеологическому конфликту XVI века между Литвой и Москвой[53].

Его коллега Сергей Морозов[бел.] указывал, что реализации идей государственности двух народов предшествовали попытки литвинской шляхты возродить державу. После восстания 1863—1864 годов литовцы и белорусы отошли от этого, поскольку «начали осознавать себя и свои собственные интересы»[54]. Тем не менее политическое наследие данного государства заняло важное место в их идеологиях. Позже, по Морозову, «расхождение интересов потомков ВКЛ по мере формирования наций и национального самоосознания, различное видение будущего народами исторической Литвы привело к конкуренции из-за общего политического наследия»[55]. Уже в начале XX века литовские политики стали считать себя единственными правопреемниками исторической Литвы. Данный подход окончательно утвердился в период Первой мировой войны[56]. Белорусы, в свою очередь, по словам общественно-политического деятеля того периода Антона Луцкевича, чувствовали тесную связь с соседями, чему способствовало общее наследие ВКЛ[57].

В пятом и шестом поколениях наследников Великого княжества Литовского (начало XX века) с новой силой пробудилась историческая память. Этому способствовали кризисы в Российской империи (национальный вопрос, поражение в русско-японской войне, революция 1905—1907 годов и прочее). В идеологиях каждого национального движения сформировались разные подходы к проблеме наследия. В политической мысли литовцев появилась концепция этнографической Литвы, трактовавшей державу как вотчину литовского народа, хотя отдельные национальные деятели выступали за продолжение традиции многонационального ВКЛ. Польская федералистская программа предусматривала восстановление ВКЛ и его объединение через новую унию с короной на условиях Федерации; а программа национал-демократов — инкорпорацию исторической Литвы в состав Польши. Особенно прочно идея возрождения государства закрепилась в умах белорусских политиков той эпохи[58], которая противопоставлялась западнорусизму — концепции, рассматривавшей белорусов как субэтнос русского народа[59].

Тем не менее идея объединения двух народов в рамках одной автономии или одного государства просуществовала вплоть до середины 1920-х[54] (см. Краёвцы, Великое княжество Литовско-Белорусское, Литовско-Белорусская Советская Социалистическая Республика). Она подпитывалась также исследованиями этнографов и фольклористов XIX века. В ходе изучения выяснилось, что если очевидная языковая отличительность литовцев и белорусов не вызывала никаких сомнений, то отнесение некоторых явлений народной культуры к «литовскому» или «белорусскому» стало весьма сложным и запутанным занятием. Подобное видение сходства и даже полного тождества литовских и белорусских крестьян вызвано сознательным нежеланием местных интеллигентов, ностальгирующих по временам ВКЛ, изобретать и противопоставлять один «этнографический» народ исчезнувшей державы другому, что разрушало бы концепцию единой «политической нации», воображённой и лелеемой местной шляхетской элитой. Их оппоненты искали «чистые», «классические» национальные территории, «не затронутые внешним влиянием». Литовцы в качестве идеального региона выделили Жемайтию (Жмудь), колорит которой позволял наиболее эффективно выстраивать символическое расстояние от «иных» соседей и, таким образом, создавать выразительный образ «литовского» с максимальным индексом отличительности. Подобную роль у белорусов выполняли Полесье, Поднепровье и Подвинье[60].

Проблемы белорусской стороны. Победа литовцев

[править | править код]

| ||

| Территориальные претензии Белорусской Народной Республики (слева, включая великокняжескую столицу Вильно/Вильнюс на современной литовской территории) и Первой Литовской Республики (справа, включая земли летописной Литвы на современной белорусской территории) в интербеллум |

Вячеслав Носевич отметил, что историческое наследие ВКЛ и отношение к нему сыграло ключевую роль в формировании идентичности белорусов и литовцев. Многие из них стали воспринимать его как государство своих предков. Современная литовская нация и национальное государство были построены во многом благодаря ощущению исторической преемственности. Решающую роль, по мнению исследователя, сыграло «созвучие названий». Согласно Носевичу[61],

Нациетворчество белорусов изначально оказалось в более сложном положении, поскольку в историческом прошлом не было столь убедительных созвучий. Точнее, исторические самоназвания «русь», «руський», которым пользовались их предки, к моменту оформления белорусской национальной идеи были прочно «узурпированы» жителями России. Тот факт, что их пытались оспорить в свою пользу ещё и украинские националисты, лишь усложнял ситуацию.

Привязка к ВКЛ произошла посредством термина «литвины». Так себя называли жители белорусских земель до того, как закрепилось наименование «белорусы»[62]. Слово имело значение политонима, обозначавшее всех жителей ВКЛ (как литовцев, так и белорусов)[63].

На первом этапе борьбы за наследство державы, согласно Андрею Котлярчуку[бел.], литовцы преуспели. Причиной тому было то, что во второй половине XIX века и начале XX века их национальное движение оказалось в более выгодном положении, чем у соседей. Так, в частности, литовцы сохранили национальный костёл, а царские власти не были против просвещения и печати на литовском языке, пусть даже и кириллицей. У белорусов всего этого не было, поскольку данный народ как самостоятельный не рассматривался. Мешали также проблемы в выборе своего названия: Вацлав Ластовский пропагандировал название «Кривия», Ян Станкевич пытался ввести в обиход термин «Великая Литва», другие выступали за «Беларусь»[62]. Захар Шибеко к причинам победы литовской стороны добавил политические события: сохранение независимости Первой Литовской Республики (в отличие от Белорусской Народной Республики)[62] и передача Вильно в 1939 году[64]. В последующем у советских и зарубежных историков «литовская» концепция укрепилась как доминирующая позиция[64][4].

Помимо того, в досоветский период у белорусских крестьян, которые составляли большинство населения, историческая память о Великом княжестве Литовском практически отсутствовала. По мнению белорусско-российского учёного Александра Гронского[бел.], причина была не в том, что царские чиновники и учителя лишили народ памяти о прошлом. Историк подметил, сославшись на своего коллегу Олега Матвеева[45], что у белорусов образ державы представлен лишь в письменной культуре знати, оказавшейся в орбите польской культуры и постепенно терявшей духовную связь с большинством, а также некоторое время у городского населения, отстаивавшего Магдебургское право. Для народных представлений белорусских крестьян не характерно прославление войн и князей, не обязательны исторические подробности, зато важны переживания простых людей, на долю которых выпали испытания разорительных вторжений, плена, вынужденной разлуки с семьей. Отдельные белорусские предания о князе Витовте либо «заземляют» его происхождение, вписывают его в ожидания народного правителя, либо наделяют ролью «культурного героя»[65].

Согласно Норману Дэвису, на Западе белорусы не смогли преуспеть из-за схожести названия их страны с Россией. Украина, к примеру (похожая по языку и культуре), попала в более предпочтительную позицию. Вплоть до XXI века Беларусь продолжают не воспринимать серьёзно. По заявление историка, на Западе многие думают, что белорусы никогда не имели своего собственного государства, и мало кто знает о связи народа с ВКЛ[66].

В 1920-е годы, как писал историк Андрей Киштымов, белорусы оказались в привычном для себя положении «памiж», то есть «между». Имея в составе БССР шесть уездов былой Минской губернии, крайне трудно было позиционировать себя историческими наследниками державы «от моря и до моря». Тем более советским белорусам предложили поверить в нечто значительно более масштабное — в мировую революцию[67].

Борьба за наследие государства нашла своё отражение в территориальном споре за Виленский край (1917—1939) между Польшей, Литвой и Беларусью. Все три стороны рассматривали эту территорию в целом и город Вильно (Вильнюс) в частности как жизненно значимые для себя не только в культурном, но и в политическом плане, по-разному интерпретируя исторические основания своих претензий на край. Первая мировая война выявила и довела до практического разрешения все те противоречия, которые накапливались здесь в предшествующие десятилетия между различными националистическими проектами[68]. В данном споре наследие ВКЛ активно эксплуатировалось. Литовские представители указывали, что Виленщина является часть исторической (летописной) Литвы, а местное польско-белорусское население, составлявшее большинство в крае, является славянизированными балтами. Поляки апеллировали к Люблинской унии, в рамках которой ВКЛ и Королевство Польское образовали единую федерацию — Речь Посполитую. Другим аргументом являлся язык: польский доминировал в крае. Белорусское национальное движение, интерпретировавшее Великое княжество Литовское как своё политическое и культурное наследие, базировалось на том, что белорусы составляли более половины населения Виленщины[69].

В ходе событий гражданской войны в России (в частности, польско-литовской и польско-советской войн) Виленщина оказалась за поляками. В 1939 году край заняла РККА, а вскоре советские власти передали регион Литве[70], тем самым укрепив её позиции в деле борьбы за историческое наследие[64].

Возобновление дискуссии. Поиски компромисса

[править | править код]Современный этап дискуссии, по мнению историка Олега Дерновича[бел.], стартовал с самиздатовской публикации Николая Ермоловича «По следам одного мифа: Было ли литовское завоевание Беларуси?». Некоторое время труд циркулировал в подполье в ограниченном кругу белорусской интеллигенции. Во второй половине 1980-х годов, когда книга была опубликована официально, она вызвала возмущение в литовской академической сфере[71][72].

С конца 1980-х[73] и в течение 1990—1994 годов[74] дискуссии между белорусами и литовцами, в ходе которых стороны пытались принизить роль друг друга[73], достигли своего пика. В июне 1992 года в Гервятах (Островецкий район) состоялся «круглый стол» с целью уточнить некоторые вопросы общей истории двух народов. Литва и Белоруссия, получившие независимость, стали вырабатывать собственное субъектное видение прошлого. Учёные посчитали нужным вступить в диалог, чтобы согласовать отдельные моменты в истории возникновения державы. На данной встрече профессором Адамом Мальдисом[75] было озвучено мнение о ВКЛ как белорусско-литовском государстве[74][K 4] или, равнозначно, литовско-белорусском. И было добавление: с учётом фактора украинского народа. На встрече стороны смогли достичь компромисса по данному вопросу[75].

Сближение по вопросам прошлого шло совместно с украинскими и польскими историками. В 1990 году по инициативе польского учёного Ежи Клочовского была созвана международная конференция «Рим-1». На встрече специалисты приняли решение создать четыре научно-популярные книги, своего рода учебники истории четырёх стран. Идеи, прозвучавшие на конференции, получили благословение понтифика Иоанна Павла II. О ходе работы над четырьмя историями шла речь на следующих ежегодных «римских» встречах: в Каменец-Подольском, Люблине, Гродно и Тракае. Наиболее активно в данном направлении работали белорусы. В срок справились польские и украинские авторы. Участники «круглых столов» во время дискуссии обсуждали не столько делёж наследия, сколько необходимость воспринимать его как единое, неделимое и неповторимое целое. ВКЛ назывался историками идеалом, поучительным примером прагматического решения государственных, этнических, конфессиональных, культурных вопросов в сложных условиях нахождения между Востоком и Западом. На заседаниях «круглого стола» говорилось также о том, что расхождение взглядов историков порой неизбежно в силу различия национальных интересов[77].

В 1994 году в Тракае неожиданно выяснилось, что литовские авторы под руководством Юозаса Тумялиса «приватизировали» ВКЛ, объявив его наследие исключительно достоянием современного литовского государства. Тракайской встречей, которой сопутствовали оскорбительные высказывания в вильнюсской печати, и прекратилось проведение «римских» конференций[77]. Подобное было вызвано тем, что во многих государствах постсоветского пространства возрос научный и общественный интерес к поиску истоков национальной государственности. Негативной стороной данного процесса стала мифологизация, а в ряде отдельных случаев — и фальсификация национальной истории в политических целях. Литовская историческая наука, которая при советской власти старалась сохранять конструктивный подход к исследованию прошлого, в независимый период изменила парадигму. Так, если в Советской Литве историки активно изучали «дружеские узы», связывающие народы, то позже учёные стали акцентировать внимание на самобытности литовского этноса и литовской государственности[78].

Таким образом, понятие «белорусско-литовское / литовско-белорусское государство» закрепить не удалось, поскольку у подобной формулировки нашлось много противников в Литве, в то время как в Беларуси произошли политические перемены, изменилась государственная символика, и от борьбы за наследие ВКЛ Минск отстранился. В то же время литовские учёные показали, что они более серьёзно и целенаправленно подходят к задаче репрезентации своей истории, издавая свои труды на английском и немецком языках. В связи с этим в остальном мире наследником ВКЛ стала считаться именно Литовская Республика[75]. Постепенно литовские исследователи стали пересматривать старые взгляды. Антанас Рачис указал, что в «Универсальной литовской энциклопедии» отказались от «романтического подхода к ВКЛ», поскольку данное государство «не было в строгом смысле Литвой». В 2009 году на круглом столе «Тысячелетие Литвы. Литва и Беларусь 1000 лет вместе» историк Альфредас Бумблаускас заявил, что «ВКЛ — наше общее наследие, и вы, белорусы, берите себе от него столько, сколько желаете»[79].

Для других стран проблема также оказалась актуальной. Как писал Дэвис, в связи с распадом СССР «мир встрепенулся от сенсационной новости, что западный регион СССР вовсе не является Россией». Новые государства, такие как Латвия, Литва, Беларусь и Украина, для обывателя из дальнего зарубежья появились словно ниоткуда. Политические комментаторы начали объяснять, откуда же они все взялись[80].

Протесты в Беларуси 2020 года и миграционный кризис 2021 года помешали диалогу учёных. В мае 2024 года директор Института истории НАН Беларуси Вадим Лакиза[бел.] заявил, что власти Польши и Литвы запретили своим историкам контактировать с коллегами из соседней республики. С его слов, научное сообщество оказалось под воздействием политики, в связи с чем Вильнюс стал «приватизировать» историю Великого княжества Литовского. Лакиза выразил надежду на возобновление контактов[81].

Политика

[править | править код]Позиции властей

[править | править код]Публицист Ян Бертанович указывал[31]:

И сегодня если кого-то из настоящих историков взять за грудки и задать прямой вопрос: «Брат, скажи как на духу, так кто же создал ВКЛ: беларусы или литовцы?», он внятно объяснит: те, кто его создавал, и думать не предполагали, что спустя много веков здесь вдруг появятся национальные государства. А вслед за ними – и политики, которые начнут делить прошлое.

В современности история любого государства стала инструментом манипулирования общественным сознанием со стороны политиков. Преемственность современной Литвы от средневекового княжества была отражена в конституции республики 1992 года[82]:

Литовский народ, создавший много веков тому назад Литовское государство, основывая его правовой фундамент на Литовских Статутах и Конституциях Литовской Республики, веками решительно защищавший свою свободу и независимость, сохранивший свой дух, родной язык, письменность и обычаи, воплощая естественное право человека и народа свободно жить и творить на земле своих отцов и предков – в независимом Литовском государстве, […] волей граждан возрождённого Литовского государства принимает и провозглашает эту Конституцию.

Ранее эта связь косвенно акцентировалась в Актах о восстановлении независимого Литовского Государства от 16 февраля 1918 и 11 марта 1990[82].

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко, согласно Вадиму Вилейте, на протяжении 30 лет вёл двойственную политику в отношении белорусской истории: с одной стороны она, в его представлении, началась с большевиков, в начале XX века, а с другой, уходит в века, и объединена с Литвой и Польшей. В зависимости от политического контекста официальный Минск регулярно менял линию, на которой основана белорусская государственность. Эти волны совпадали во времени с теми периодами, когда страна стремилась наладить отношения с Западом, пытаясь лавировать между Европой и Россией. Именно под воздействием подобной политики в 2010-е годы начали ставить памятники литовским князьям в Беларуси и реставрировать замки ВКЛ[83]. Тем самым, наравне с пророссийским самоопределением, где общеобъединяющим стала Великая Отечественная война, советское наследие, интеграция с Россией, наметилась вторая линия — тенденция приобщения к историческому наследию Великого княжества Литовского[84]. В 2022 году президент назвал Великое княжество Литовское «первым белорусским государством», которое сформировалось «на основе белорусского этноса» как «оборонительный союз с прибалтийскими племенами»[85], раскритиковав соседние страны за отрицание вклада белорусов в развитие ВКЛ и Речи Посполитой[86].

У официального Вильнюса подобные шаги вызывали протест[83]. Аналитик Центра исследования Восточной Европы Линас Кояла[лит.] объяснял действия соседей стремлением вырваться из внешней изоляции, ведь они всегда воспринимались как «связанная с Россией территориальная и административная единица, не имеющая своей культуры, истории, сравнимой с какой-нибудь другой европейской страной». По мнению историка Валдаса Ракутиса[лит.], такая политика представляет угрозу двусторонним отношениям, поскольку несёт националистический элемент воспитания нового поколения в духе: «Литва – это какое-то недоразумение, и что Вильнюс надо присоединить к Белоруссии»[84]. Однако в апреле 2020 года президент Литвы Гитанас Науседа в телефонной беседе с белорусским лидером отметил «общий исторический опыт в Великом княжестве Литовском», который укрепляет двухсторонние отношения. В качестве примера сотрудничества в этом направлении глава государства назвал церемонию перезахоронения Кастуся Калиновского и его сподвижников[бел.][87].

При этом действующее руководство Беларуси старалось избегать политизации истории и крайних оценок[86]. Как указал журналист Василий Маланшеков, даже в начале 2020-х годов, когда произошло резкое ухудшение отношений двух государств, белорусские власти не начали выстраивать антилитовский нарратив (в отличие от антипольского), а стремились указать соседям на общность наследия, хотя литовские власти воспринимают такие шаги как попытку деконструкции национального исторического мифа[88]. В феврале 2025 года, поздравляя литовцев с Днём восстановления государства, Лукашенко сказал[89]:

На протяжении многих веков наши народы всегда шли рядом, обогащали друг друга культурно, экономически и духовно. Несмотря на сегодняшние трудности, связи между современными жителями Беларуси и Литвы не удалось нарушить ни одиозным прибалтийским политикам, ни их западным кураторам.

Идеология литвинизма

[править | править код]Белорусские национально-ориентированные партии (Белорусский народный фронт, Белорусская социал-демократическая Грамада) и общественные организации («Толока[бел.]», «Походня[бел.]»), созданные в конце 1980-х, поддержали «белорусскую» концепцию становления ВКЛ и пытались использовать её в своей общественно-политической деятельности. Это объяснялось тем, что лидеры данных организаций были именно теми историками, археологами и филологами, которые сами и разработали эту концепцию[90][91], крайняя форма которой получила название литвинизм. В идеологии прежде всего подчёркивается значение белорусов (точнее, предков современных белорусов) в истории ВКЛ, которое предстаёт как важнейший этап национальной истории[91].

При этом в концепции существует несколько внутренних течений: например, одни его сторонники считают литвинов преимущественно славянами, другие — славянизированными балтами[92]. Представители радикального направления ставят под сомнение, что современные литовцы («жемайты») — наследники ВКЛ. Радикальный литвинизм несёт в себе идеи того, что основным этносом в ВКЛ являлись белорусы, которых правильно надо бы называть литвинами, и, соответственно, они, нынешние белорусы, могут претендовать на всё наследие, в том числе на столицу Вильнюс (Вильно)[K 5]. При этом есть и умеренное крыло. Альфредас Бумблаускас назвал данное течение «конструктивными литвинистами». К представителям этого направления учёный причислил своего коллегу Алеся Белого[бел.]. Данные литвинисты признают исторические границы Литвы шире, чем границы 1920 года. По мнению Вадима Вилейты, историческая теория умеренного литвинизма считает ВКЛ литовско-белорусским государством и акцентирует историческую общность литовцев и белорусов, подчёркивает мирный характер их сосуществования в составе общей страны. Именно это вошло в основу школьного и вузовского толкования истории ВКЛ в Беларуси[91].

Противники литвинизма считают его в целом маргинальной псевдонаучной концепцией[94][95]. Белорусская политическая активистка Светлана Тихановская охарактеризовала данную идеологию как «маргинальную теорию», которая стремится искусственно разъединить литовцев и белорусов, и заявила, что белорусы уважают территориальную целостность и историческое наследие Литвы[96][97]. Литвинизм также описывался своими критиками как форма фашизма, сопряжённая с экспансионистскими территориальными претензиями Беларуси к соседним странам[98]. Как указал Вилейта, при любых попытках белорусов прикоснуться к истории ВКЛ в литовском обществе и политических кругах возникает страх перед литвинизмом[83]

Хотя официальный Минск не выдвигал территориальных претензий к соседям, наличие «литвинского мифа», популярного среди националистов, вносит напряжённость в отношения двух государств[99]. В 2023 году литвинизм вызвал очередную волну критики со стороны научной общественности Литвы[100]. Основной причиной тому стало увеличившееся белорусское присутствие в Литве[101]. Издание «Независимая газета» отметило, что в связи с этим отношение к белорусской диаспоре в стране ухудшилось. Спор изначально разгорелся в соцсетях, а затем в него включились новые участники в лице депутатов Парламента Литвы и Рады Белорусской Народной Республики (белорусское «правительство в изгнании»). Председатель литовского парламентского комитета по национальной безопасности и обороне Лауринас Кащюнас[лит.] возмутился тем, что белорусы «присваивают себе историю Литвы»[102]. Член комитета по национальной безопасности и обороне Раймундас Лопата предложил бороться с каждым отдельным случаем проявления литвинизма, заявив, что Генеральная прокуратура могла бы начинать уголовное преследование лиц, пропагандирующих данную идеологию, которая «выражает претензии на территориальную интегральность Литвы»[103].

Как следствие, белорусов, приехавших в Литву, принуждали расставаться с притязаниями на наследие ВКЛ. С ноября 2022 по август 2023 910 граждан Беларуси были признаны угрозой национальной безопасности (для сравнения, россиян с подобным статусом набралось всего 254). Департамент госбезопасности констатировал, что идеи литвинизма получили в последнее время определённое распространение, однако деятельность сторонников идеологии не представляет реальной опасности, хотя её положения могут увеличивать межэтническое напряжение и активизировать отрицательное отношение к литовскому государству у лояльной части сообщества белорусов в Литве[46][103].

В марте 2025 года противоречия вновь обострились. Председатель консервативной партии «Союз Отечества — Литовские христианские демократы» Лауринас Кащюнас выступил с инициативой ужесточить ограничения для белорусов, а именно ограничить свободу передвижения для граждан соседней республики. Ранее, в феврале[104], в парламент обратилась большая группа активистов с призывом запретить белорусам использовать герб «Погоня», схожий с литовским «Витисом», чему предшествовали попытки белорусской оппозиции начать выпуск паспортов со всадником на обложке[105].

Белорусский историк Александр Пашкевич[бел.], дабы убавить пыл соседей, указывал[105]:

«Погоня» никогда не использовалась назло литовцам, а, напротив, была символом европейского выбора. Такие недоразумения – результат прежде всего того, что, несмотря на века соседской жизни и общей истории, литовцы сейчас очень мало знают о белорусах. Герб «Погоня» не появился в белорусском обиходе недавно и не является в белорусском пространстве новоделом, который белорусы при желании могут свободно заменить каким-то альтернативным проектом. «Погоня» используется белорусами как символ национального возрождения и стремления к свободе с самого начала национального движения. Именно под этим символом на протяжении всего тяжёлого ХХ века происходило становление несоветской белорусскости. В этом легко убедиться, посмотрев на сохранившиеся до наших дней исторические фотографии и другие артефакты: «Погоня» была и на печатях, и на паспортах, и на почтовых марках Белорусской народной республики, созданной в 1918 году, и на многих фотографиях с белорусских мероприятий 100-летней давности.

Радикалы из числа литовцев в этой связи устраивали агрессивные уличные акции: поджог дверей Белорусского дома, акты вандализма в отношении магазина «Кропка», часовни белорусского православного прихода Константинопольского патриархата. Провоцирующую роль в конфликте сыграли периодически появляющиеся на улицах литовской столицы белорусские граффити, включая «Вільня наша». Сопровождаются они, как правило, изображением бело-красно-белого флага[105].

- Вариант «Погони» XVI века.

- Герб Белорусской Народной Республики.

- Герб Первой Литовской Республики.

- Бывший герб Республики Беларусь (1991—1995)

- Бывший герб Литовской Республики (1990—1991)

- Текущий герб Литовской Республики (с 1991).

Проблемы

[править | править код]Научные вопросы

[править | править код]Как писал Вячеслав Носевич, позиции сторон (учёный назвал их «конкурирующими парадигмами») различаются не столько качеством научного анализа или полнотой учёта имеющихся фактов, сколько разным выбором исходных аксиом. В такой ситуации критика оппонентов с точки зрения погрешностей в их логической цепочке не достигает цели — она лишь приводит к исправлению частных недостатков и тем самым способствует упрочению парадигмы, которую пытаются опрокинуть. По мнению специалиста, познавательные возможности исторической науки по данному вопросу близки к исчерпанию. Имеющиеся факты позволяют построить две версии происходивших событий, окончательный выбор между которыми невозможен[106]. Исходя из слов исследовательницы Я. Сумины, нерешённость проблемы генезиса ВКЛ связана с недостатком достоверных сведений[8].

Так, например, Носевич указывал на неясность локализации летописной Литвы. Источники XI — первой половины XIII веков не содержат ясных и непротиворечивых указаний, где находилась «Литовская земля» в узком значении, то есть изначальная вотчина Миндовга. Также ни один источник не объясняет, каким образом Новогрудок оказался под властью Миндовга и каков был первоначальный характер этой власти. Любое утверждение на одну из этих тем будет предположительным[107]. По мнению Артураса Дубониса[лит.], озвученного им в 2009 году на круглом столе «Тысячелетие Литвы. Литва и Беларусь 1000 лет вместе», «вольное обращение с парадигмой «Литва» позволяет белорусским учёным так интерпретировать историю и антропологию, что белорусы превращаются и не в литовцев, и не в славян. Часто также термины «балты» и «литовцы» употребляются у белорусских историков как синонимы». Между тем Игорь Чаквин заявил, что «население, проживающее от Каунаса до территории Беларуси в районе Днепра — один антропологический тип», а поэтому разделить предков двух народов очень сложно[108].

4 мая 2013 года в Минске состоялась публичная дискуссия о проблеме видения истории державы. От белорусской стороны в мероприятии участвовали Олег Дернович и Алесь Кравцевич, а от литовской — Рустис Камунтавичюс и Дангирас Мачюлис[лит.]. В ходе встречи историки остановились на вопросе, было ли литовское завоевание восточнославянских земель. Белорусские учёные обозначили своё видение так: становление ВКЛ произошло в ходе объединения балтов, обладавших военной мощью, с более развитыми в культурном отношении восточными славянами, имевшими свою государственность. Тем самым имело место взаимовыгодное партнёрство. Литовская сторона раскритиковала позицию коллег, поскольку сомневалась в мирном сотрудничестве, ведь литовцы в военном деле превосходили жителей белорусских земель, из чего логично было бы предположить покорение славян. Белорусы отметили, что в письменных источниках нет упоминаний о военных столкновениях в Понемонье[52][72].

Частью данных споров стал вопрос о происхождении правящей династии[53]. Имеются следующие теории:

- Римское происхождение литовских князей. Базируется на Белорусско-литовских летописях[109], Хронике Быховца, Хронике литовской и жамойтской. По легенде, правящая династия происходит от римлянина Палемона, родственника Нерона, который бежал от жестокого императора (см. Палемоновичи)[110].

- Прусское происхождение. Основана на «Великой хронике о Польше, Руси и их соседях». Заявляется, что Миндовг был прусским королём, который бежал от крестоносцев[111].

- Правящая династия происходит из князей древне-литовских племён. Основана на этимологии имён правителей, рассмотренной литовскими исследователями XX века[112].

- Великие князья литовские происходят из династии полоцких правителей — князей Рогволодовичей. Основана на Воскресенской летописи, «Великой хронике о Польше, Руси и их соседях» и Западнорусских летописях XVI века. Согласно данной версии, литовские магнаты пригласили на княжение Давила[бел.] и Мовкольда (назывался отцом Миндовга, основателя государства), потомков Рогволода Полоцкого[113]. Версия была популярна в Великом княжестве Московском[114].

- Происхождение от простолюдина. Также была распространена в Московии. Основана на записях польских хронистов Матея Меховита и Мартина Кромера. Согласно ей, князь Витень был убит своим конюхом Гедимином, который потом объявил себя князем[114].

- Божественое происхождение. Основана на трудах Теодора Нарбута. Согласно этой версии, предком династии был литовский бог Гелон[114].

В современной науке ни одна из приведённых версий происхождения князей ВКЛ не является доказанной. Великокняжеские родословные до XIV века можно составить только гипотетически, основываясь на предположениях[114].

| ||

| Курганы Кярнаве[лит.] (сверху) и город Новогрудок (снизу) на почтовых марках. |

Также ведутся споры вокруг первой столицы государства. Литовская сторона настаивает, что это был Кярнаве (базируясь на труде «Гонец цноты» 1574), в то время как белорусская называет Новогрудок (базируясь на труде «Хроника польская, литовская, жмудская и всей Руси» 1582). При этом обе публикации принадлежат историку Матею Стрыйковскому. Как отмечал краевед Виктор Корбут, кроме «голословных полумифических утверждений Стрыйковского» никаких серьёзных аргументов стороны так и не привели[115]. Также в роли столицы называлась Ворута, чьё точное местонахождение не установлено[116]. Критики новогрудской версии делают акцент на отсутствии весомых и надёжных данных о том, что Миндовг когда-либо лично посещал город. Литовский историк Томас Баранаускас[англ.] обратил внимание на то, что фактически населённым пунктом управлял сын Миндовга Войшелк, который от имени отца в 1254 году заключил договор с Галицко-Волынским княжеством и передал город в управление князю Роману Даниловичу. Столицами, как писал специалист, не управляют через вассалов, и тем более не передают их во временное владение чужой династии. По его мнению, Новогрудок времён Миндовга был глубокой периферией[117]. Белорусская сторона, в частности историк-любитель Анатолий Тарас, делает акцент на том, что Кярнаве впервые упоминается лишь спустя 16 лет после гибели Миндовга[118].

На ряде важных моментов, как подметил профессор Альфредас Бумблаускас в интервью 2016 года, стороны не акцентируют внимание. Так, например, в Литве не знают своего влияния за пределами текущих этнических границ (имеются ввиду языковые острова древнелитовских племён за Неманом, под Минском и под Днепром), а в Беларуси неверно пишут про язык, метрики и канцелярию. По последнему вопросу Бумблаускас указал, что у Витовта в канцелярии было много письменников с Волыни. Недосказанностей по украинскому фактору хватает как в белорусской, так и в литовской историографии[119]. Артурас Дубонис слабым местом аргументации литовской стороны назвал бесписьменность языка предков до XVI века. Скудные данные не позволяют в полной мере отразить масштабы его использования и раскрыть роль его носителей в жизни государства. В качестве слабости позиции белорусской стороны специалист отметил утверждение о том, что на современных литовских территориях (в частности, в Кедайняйском крае) и шляхта, и крестьяне владели старобелорусским языком (при этом в качестве аргументации использовалось то, что письменные источники из региона были только на нём, а не на литовском). Подобное утверждение Дубонис обозначил как «методологически неточную интерпретацию исходных данных», поскольку, ссылаясь на Зигмантаса Кяупу[лит.], «письменный язык — это ещё не значит устный язык»[120].

Артурас Дубонис критиковал коллег из соседней республики по пункту о том, что старобелорусский язык был государственным. По мнению учёного, он являлся лишь языком делопроизводства. Историк Георгий Голенченко[бел.] в ответ предложил термин «официальный язык ВКЛ»[108].

Взгляды на прошлое

[править | править код]Российский историк Игорь Данилевский считал споры «беспочвенными». Учёный заявил: «Это то же самое, если б я начал спорить со своим двоюродным братом, чьи это предки, мои или его, а это же общие предки»[40]. Профессор Геннадий Саганович считал белорусов и литовцев прямыми потомками народа ВКЛ. По его мнению, «всё же у двух стволов современного дерева есть один общий корень»[108].

Камунтавичус видел корень спора не в трактовках учёных, а в школьном преподавании истории. По его мнению, единственный выход в данной ситуации — «не стараться поменять мышление соседа, а попробовать его понять»[121]. В интервью для газеты «Комсомольская правда», касающейся дискуссии о наследии ВКЛ, исследователь уделил особое внимание школьному образованию.

Литовцы с первых классов школы учат, что Великое княжество начинается с литовских земель, то есть с восточной Литвы. Главные центры этого ядра располагаются на этнических литовских землях, и оттуда княжество расширяется, в том числе и на территорию Беларуси. В Беларуси делается акцент на том, что ядро ВКЛ зарождалось в южных этнических литовских землях плюс земля Новогрудка. И первая столица государства была в Новогрудке.[121]

[...]

Мы составили анкету и раздали её студентам каунасского университета и гродненского. Один из вопросов звучал так: «Где были самые главные резиденции Радзивиллов?» И все белорусские студенты назвали Несвиж и Мир. А что литовцы? Каждый ученик в Литве знает, что главная резиденция Радзивиллов в Кедайнах (Кедайняй). Наши студенты ничего не знают про Несвиж, а ваши — про Кейданы.[75]

Как говорилось в статье на портале «Зеркало», система образования как часть госаппарата обслуживает его же интересы — в частности, помогает ему донести до своих своих юных граждан то, что существование их государства исторически предопределено, справедливо и необходимо. Сами же события и персоны прошлого часто настолько многогранны, что безо всякой лжи и фальсификаций их можно удобно «встроить» в истории сразу нескольких государств или наций, в то время как о «неудобных» для какого-то государства гранях можно просто умолчать. В качестве схожего с ВКЛ случая медиа привело кейс Адама Мицкевича: в Польше акцентируется, что он польскоязычный писатель и один из организаторов польского национально-освободительного движения; в Беларуси делается упор на происхождение Мицкевича и его предков с белорусских земель и многочисленные белорусские языковые особенности в польском языке его произведений; в Литве же в первую очередь обращают внимание на то, что поэт считал себя литвином и родился на исторических землях Великого княжества Литовского[122].

По заявлению Альфредаса Бумблаускаса, главной помехой в налаживании диалога стало использование понятий «национальное государство» или «нация» в том контексте, в котором они трактуются сегодня[119]. Согласно мнению философа Валерия Еворовского[бел.], данный спор — «школьный уровень гордости за своё прошлое». Он предлогал оставить каждому народу право верить в те исторические корни, которые ему ближе[123]. Захар Шибеко высказал похожую мысль. По его мнению, в истории есть вещи, которые невозможно решить консенсусом, и поэтому два народа вправе по-своему воспринимать и интерпретировать наследие[79]. Деятель белорусской диаспоры Алесь Чайчиц отмечал, что у белорусов никогда не было сил на равноправную дискуссию, а у литовцев — потребности в этой дискуссии. Однако этот разговор должен состояться. Он предложил проект Единого переходного кабинета министров в сфере национального возрождения: «мирная конференция» между историками и политиками двух стран. Чайчиц считал, что наследие ВКЛ должно объединять народы, а не разделять их[124]. Схожие взгляды на проблему имели такжке Адам Мальдис, Эгидиус Александравичюс[лит.] и Анджей Пукшто[125].

Историк Андрей Киштымов предлагал рассматривать ВКЛ в роли империи. Специалист указал, что признание имперских черт вполне может стать тем нейтральным полем, на котором возможно конструктивное плодотворное сотрудничество не только белорусских и литовских историков, но и украинских, польских и российских. Свою позицию он обосновал вненациональностью и многогранностью империй[67].

Портал «Зеркало» предлагал в качестве образца сближения народов на основе прошлого взять пример Франкской империи. Роль государства в истории Западной Европы в чём-то похожа на ту, которую сыграло Великое княжество Литовское в Восточной Европе. Небольшое германское племя франков сумело объединить обширные и этнически неоднородные области, большинство из которых не так давно входило в состав обширной Западной Римской империи. Хотя германская знать стала новым господствующим классом на этих землях, она не смогла навязать свои язык и культуру. Сегодня наследие державы стало символом общеевропейского объединения и интеграции[122].

Оппозиция

[править | править код]В Литве

[править | править код]

Литовский край Жемайтия обладает весьма сильной исторической, языковой и культурной спецификой. Регион не участвовал в ранней истории литовской государственности, христианство здесь появилось не ранее XV века. В связи с местными особенностями остаётся вопрос, считать ли жемайтский отдельным языком или диалектом литовского. Официальная версия называет его нижнелитовским наречием, противопоставляя верхнелитовскому — аукшайтскому, на основе которого сформировалась литовская литературная норма. Тем не менее он обладает собственной письменностью и своей молодой литературной традицией. В 1997 году за ним был закреплён местный статус, и есть движение за признание его официального статуса на общегосударственном уровне. В отличие от этнически весьма однородной Жмуди, юг Литовского государства, и в первую очередь Виленщина, характеризуется своей многонациональностью[126].

В XIX веке формированию жмудского самосознания немало помешал тот факт, что литовское национальное возрождение происходило в основном как раз на жмудских землях, что сильно сблизило их население с собственно литовским (аукшайтским) национальным проектом. Однако в первой половине ХХ века всё же появилась жмудская письменность, первые попытки литературного творчества. Идея отделения края от Литвы иногда высказывается в среде радикальных активистов, однако в целом трудно ещё говорить о заметном местном сепаратизме. И тем не менее уже в послесоветские годы Жмудь продемонстрировала довольно сильное региональное самосознание и склонность к получению более высокого статуса для местной культурной и языковой традиции[126].

В Беларуси

[править | править код]Белорусские сторонники «Русской цивилизации» и «Русского мира» (в частности, Лев Криштапович и Владимир Козляков[бел.]) считают, что посредством привязки корней страны к ВКЛ белорусскому обществу навязывается «польско-шляхетский взгляд» на прошлое, поскольку в государстве установилась власть «антирусской политической номенклатуры», не имевшей ничего общего с белорусским менталитетом[127]. По мнению сторонников концепций, это делается с целью окончательного раскола восточных славян и переориентации Беларуси на Запад — политически, экономически и психологически, что весьма опасно с точки зрения геополитических интересов России[128].

Представитель идеологий, политолог Всеволод Шимов выступил против отождествления государства с Беларусью. Свою позицию он обосновал тем, что княжество было основано языческой литовской знатью, захватившей значительную часть земель Древней Руси в ходе её ослабления из-за междоусобиц и монголо-татарского нашествия. С принятием католицизма в княжестве, как указывал Шимов, началась ползучая дискриминация православного западнорусского населения — предков современных белорусов[129].

Как указывал Олег Матвеев, для белорусов характерна двойственная природа исторических представлений о княжестве. С одной стороны, в рамках ВКЛ начинает оформляться белорусское этническое сознание, появляются такие мыслители как Франциск Скорина, Микола Гусовский, Симон Будный, Василий Тяпинский, внёсшие огромный вклад в становление белорусской идентичности, возникает книгопечатание на старобелорусском языке. С другой стороны, белорусы в этот период начинают терять свою элиту, происходит духовный раскол, причём граница цивилизационного противостояния в ВКЛ оформляется не между народами, а между нобилитетом и низшими сословиями[45].

См. также

[править | править код]Комментарии

[править | править код]- ↑ Страробелорусский — название для языка-наследника древнерусского в Беларуси. В Украине он известен как староукраинский, в России — западнорусский, у современников — «рус(ь)ка мова» и «рус(ь)кий ѧзыкъ».

Как указывал медиавист Игорь Курукин, на нём составлялись законы и акты государственной канцелярии. «Русская мова» отличалась от языка Северо-Восточной Руси, который стал предком современного русского. В начале XVII века у белорусского и украинских вариантов начинают прослеживаться отличия[3]. - ↑ Небольшое княжество на реке Нерис (Вилия).

- ↑ При этом, согласно Олегу Матвееву, в России ВКЛ оставило противоречивую память из-за русско-литовских войн[45].

- ↑ Впервые тезис о «белорусско-литовском» или «литовско-белорусском» государстве встречается у исследователей первой трети XX века — В. Ластовского, В. Игнатовского, М. Довнор-Запольского, В. Пичета.[76]

- ↑ Политолог Всеволод Шимов в статье об отношениях двух республик указал следующие основания, которые используют сторонники идеологии: «Кроме того, этнографы рубежа XIX‒XX вв. фиксировали широкую распространенность белорусских диалектов в окрестностях Вильно (сегодня большинство славян Виленского края Литвы идентифицируют себя как поляки, а не белорусы). Первые деятели белорусского национализма были в основном выходцами из мелкой шляхты из окрестностей Вильно, а белорусские националистические кружки были изначально сосредоточены в литовской столице».[93]

Примечания

[править | править код]- ↑ 1 2 Дмитрачков, 1999, с. 47.

- ↑ 1 2 3 Дмитрачков, 1999, с. 53.

- ↑ Игорь Курукин. Русь «альтернативная»: как Великое княжество Литовское разошлось с Москвой и что из этого вышло // Вокруг света : журнал. — 2007. — № 1.

- ↑ 1 2 Деды, 2013, Часть 1. Как беларусы проиграли Летуве Константин Лашкевич.

- ↑ 1 2 3 4 5 6 Сумина, 2013, с. 14.

- ↑ 1 2 Новик, 2011, с. 61.

- ↑ 1 2 3 Краўцэвіч, 1998, с. 86.

- ↑ 1 2 3 Сумина, 2013, с. 15.

- ↑ Краўцэвіч, 1998, с. 80.

- ↑ 1 2 3 4 Новик, 2011, с. 68.

- ↑ 1 2 Краўцэвіч, 1998, с. 39.

- ↑ Антось Жупран. «Як зразумець беларуса, калі ён такі складаны». Гутарка з аўтарам першай гісторыі Беларусі на літоўскай мове. — 2023. — 8 жніўня. Архивировано 14 декабря 2024 года.

- ↑ 1 2 3 Эта тема до сих пор будоражит и литовцев, и белорусов. Историк о спорах насчет ВКЛ. БЕЛТА (12 сентября 2024). Дата обращения: 27 октября 2024. Архивировано 14 декабря 2024 года.

- ↑ Новик, 2011, с. 64—65.

- ↑ Баранаўскас, 2002, События 1183 года.

- ↑ Баранаўскас, 2002, Предпосылки образования Великого Княжества Литовского.

- ↑ 1 2 Петкевич К. Великое княжество Литовское // Раннее государство, его альтернативы и аналоги: Сборник статей / под ред. Л. Е. Гринина, Д. М. Бондаренко, Н. Н. Крадина, А. В. Коротаева. – Волгоград: Учитель, 2006. — Познань: Университет им. Адама Мицкевича. — С. 281. Архивировано 8 апреля 2022 года.

- ↑ Баранаўскас, 2002, Литовские военные походы в конце XII в.; Литовские военные походы ХІІІ в..

- ↑ Баранаўскас, 2002, Расширение понятия "Литва".

- ↑ Краўцэвіч, 1998, с. 78—79.

- ↑ Zerkalo, 2023, Кто считал, что ВКЛ — лишь белорусское государство?.

- ↑ Zerkalo, 2023, Как белорусские историки отнеслись к идеям литвинизма?.

- ↑ Новик, 2011, с. 65—67.

- ↑ Левицкий, 2014, Местонахождение летописной Литвы. Взаимоотношения Литвы и Западных земель Руси до середины XIII века.

- ↑ Дмитрачков, 1999, с. 52—53.

- ↑ 1 2 Новик, 2011, с. 66.

- ↑ 1 2 Дзярновіч, 2012, с. 30.

- ↑ Лёсік Я. Літва — Беларусь: гістарычныя выведы // Школа и культура Советской Белоруссии. — 1921. — № 2. — С. 12—22.

- ↑ Дзярновіч, 2012, с. 32.

- ↑ Деружинский, 2022, Право на свою государственность.

- ↑ 1 2 Деружинский, 2022, О балтах и славянах.

- ↑ Мегем М. Е., Давиденко А. А. Литва — «защитник» русских земель: литовская история в зеркале отечественной медиевистики второй половины XIX — начала XX века // Наука. Общество. Оборона. — 2021. — Т. 9, № 4(29).

- ↑ Новик, 2011, с. 69.

- ↑ Дмитрачков, 1999, с. 49—53.

- ↑ Delfi, 2013, "Литовцы бегают с палками, всех бьют".

- ↑ Дзярновіч, 2012, с. 31—32.

- ↑ Тихомиров, 2014, с. 75.

- ↑ Литовский историк о ВКЛ: «Белорусы приносили культуру, литовцы больше воевали» // Еврорадио. — 2021. — 13 октября.

- ↑ Краўцэвіч, 1998, с. 85.

- ↑ 1 2 3 «Великое княжество Литовское — это часть российской истории» // RuBaltik.Ru, 16 февраля 2017.

- ↑ Сергей Полехов. Великое княжество Литовское и русские земли // Arzamas. Архивировано 10 сентября 2024 года.

- ↑ Левицкий, 2014, Великое княжество Литовское: чьё же это государство?.

- ↑ Дворниченко, А.Ю. «Присвоение» истории или ее постижение? (Русская литуанистика XIX - начала XX века) // Тетради по консерватизму: Альманах. — 2020. — № № 2. Архивировано 7 июня 2024 года.

- ↑ Гильфердинг А. Ф. Литва и жмудь // Россия и славянство. — М.: Институт русской цивилизации, 2009. Архивировано 8 декабря 2024 года.

- ↑ 1 2 3 4 5 Матвеев, 2021, с. 51.

- ↑ 1 2 Вадим Гигин. Попытки разделить и переписать историю никогда не доводили до добра // СБ. Беларусь Сегодня. — 2023. — 31 августа.

- ↑ Уваров И. Ю. Изучение истории Великого Княжества Литовского представителями польской историографии XIX–XX вв. // Мозырщина: люди, события, время : материалы Междунар. науч.-практ. конф.. — Мозырь, 2020. — 22 мая. — С. 88–91.

- ↑ Яворский, Шульц, 2014, с. 125—126.

- ↑ Яворский, Шульц, 2014, с. 129—130.

- ↑ Мельхиор Якубовский. Речь Посполитая — чье это наследие? // Наша Польша. — 2020. — 29 июня. Архивировано 2 декабря 2024 года.

- ↑ 1 2 Шимов, 2024, с. 57.

- ↑ 1 2 Delfi, 2013, "Именно ВКЛ стало опорой для выдвижения претензии".

- ↑ 1 2 Краўцэвіч, 1998, с. 38.

- ↑ 1 2 Марозаў, 2015, с. 94.

- ↑ Марозаў, 2015, с. 103.

- ↑ Марозаў, 2015, с. 98.

- ↑ Марозаў, 2015, с. 99.

- ↑ Марозаў, 2015, с. 103—104.

- ↑ Дэвис, 2012, 17. Поле битвы - Беларусь.

- ↑ Внукович Ю. И. «Главное, здесь Литва уже выделена от Руси». Конструирование отличительности литовцев и белорусов в этнографическом дискурсе XIX века // Этнокультурная идентичность: феноменология и вариативность в контекстах истории XIX–XXI веков: Материалы Девятнадцатых Международных Санкт-Петербургских этнографических чтений. – СПб.: Российский этнографический музей. — 2020. — С. 70—75.

- ↑ Носевич, 2008, с. 39.

- ↑ 1 2 3 Деды, 2013, Почему проиграли?.

- ↑ Краўцэвіч, 1998, с. 6.

- ↑ 1 2 3 Деды, 2013, ...И упустили Вильню.

- ↑ Гронский, 2025, с. 176.

- ↑ Дэвис, 2012, 1. Неизвестная Беларусь.

- ↑ 1 2 ВКЛ — империя, которой мы гордимся // Хартия’97. — 2024. — 1 мая.

- ↑ Полякова, 2014, с. 130.

- ↑ Полякова, 2014, с. 131.

- ↑ Полякова, 2014, с. 133—134.

- ↑ Delfi, 2013, "Мы единое целое, называемое Великим Княжеством".

- ↑ 1 2 Беларусь и Летува делят наследие ВКЛ // Секретные исследования : газета. — 2013. — № 13. Архивировано 24 декабря 2023 года.

- ↑ 1 2 Валкаускас, 2023, Споры существуют давно.

- ↑ 1 2 Delfi, 2013, "Историография может влиять на сознание".

- ↑ 1 2 3 4 Комсомольская правда, 2015, Если два народа жили в одной стране, признать, что были вместе, сложно?.

- ↑ Тихомиров, 2014, с. 70—71.

- ↑ 1 2 Владимир Гиль, Адам Мальдис. Возможен ли общий взгляд историков? // СБ. Беларусь сегодня. — 2009. — 1 декабря.

- ↑ Старкус Пятрас, Боев Эрадж. Проблема определения хронологических рамок истории Великого княжества Литовского в современной западной историографии // Власть : журнал. — 2021. — № 2. — С. 285—288.

- ↑ 1 2 Деды, 2013, Ничья удовлетворит всех?.

- ↑ Дэвис, 2012, 15. Жизнь после смерти.

- ↑ Эксперт: историкам Польши и Литвы запретили контакты с белорусскими учеными // ТАСС, 16 мая 2024

- ↑ 1 2 Историческое прошлое, опрокинутое в настоящее

- ↑ 1 2 3 Валкаускас, 2023, Движение Беларуси на Запад: цель или проблема?.

- ↑ 1 2 Олег Мирославов. Литва недовольна белорусским «мифотворчеством» // RuBaltic.Ru. — 2015. — 8 июня.

- ↑ Лукашенко: именно на основе белорусского этноса было создано ВКЛ. Дата обращения: 26 марта 2024. Архивировано 26 сентября 2023 года.

- ↑ 1 2 Марыя Дадалка. Лукашэнка: Старонкі айчыннай гісторыі ператварыліся ў інфармацыйнае поле бою Архивная копия от 26 марта 2024 на Wayback Machine // Звязда, 06.01.2022

- ↑ Пра што Лукашэнка пагутарыў з прэзыдэнтам Літвы, які раней крытыкаваў яго за «браваду» з COVID-19 // Радыё Свабода, 23 красавіка 2020

- ↑ Василий Маланшеков. Работа над ошибками: Беларусь меняет подход к исторической памяти // Рамблер. — 2022. — 27 января.

- ↑ Лукашэнка: сувязі паміж беларусамі і літоўцамі не ўдалося парушыць ні палітыкам, ні іх заходнім куратарам // Белта, 16 лютага 2025

- ↑ Великое княжество литовское в исторической памяти современных белорусов

- ↑ 1 2 3 Валкаускас, 2023, Литвинизм.

- ↑ Zerkalo, 2023, В чем вообще заключается суть литвинизма?.

- ↑ Шимов, 2024, с. 59—60.

- ↑ Историк: «Литвинизм — это возможность для белорусов стать ближе к Западу, а Вильнюс принадлежит всем народам»

- ↑ Деружинский, 2022, Литвинизм и литвакизм.

- ↑ Gaučaitė-Znutienė, Modesta; Skėrytė, Jūratė (23 August 2023). «Cichanouskaja apie litvinizmo apraiškas: tai kuriama dirbtinai, norint sukiršinti lietuvius ir baltarusius» Архивная копия от 1 ноября 2024 на Wayback Machine. Lithuanian National Radio and Television, Baltic News Service (in Lithuanian).

- ↑ Valkauskas, Tomas (12 September 2023). «Litvinizmo baimė: ar Lietuva labiau pripratusi prie Lukašenkos, o ne demokratinės Baltarusijos?» Архивная копия от 30 ноября 2024 на Wayback Machine. Lithuanian National Radio and Television (in Lithuanian).

- ↑ Gudijos fašistai atidarė filialą Vilniuj (лит.). Alkas.lt (28 августа 2023). Дата обращения: 26 декабря 2023. Архивировано 6 октября 2023 года.

- ↑ Шимов, 2024, с. 60.

- ↑ Историк из Литвы: литовцам, полякам и белорусам нечего делить. BaltNews.com (16 октября 2023). Дата обращения: 22 января 2024. Архивировано 24 декабря 2023 года.

- ↑ Валкаускас, 2023, Причины.

- ↑ Дмитрий Тараторин. Белорусы спорят с литовцами за право отличаться от россиян. Независимая газета (2023=08-24). Дата обращения: 24 декабря 2023. Архивировано 24 декабря 2023 года.

- ↑ 1 2 Валкаускас, 2023, Преамбула.

- ↑ В Литве хотят запретить белорусам использовать символ времен ВКЛ // Sputnik Литва, 26 февраля 2025

- ↑ 1 2 3 Дмитрий Тараторин. У Вильнюса все больше вопросов к белорусам // Независимая газета, 24 марта 2025

- ↑ Носевич, 2008, с. 54.

- ↑ Zerkalo, 2023, Как на самом деле появилось ВКЛ и чьим оно было?.

- ↑ 1 2 3 Елена Спасюк. Миллениум Литвы как белорусский праздник // Naviny.by, 11 марта 2009

- ↑ Ivinskis Z. Palemonas // Lietuvių enciklopedija. — Boston, Massachusetts: Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953—1966. — Vol. 21. — P. 400—401.

- ↑ Левицкий, 2014, Римские корни Великого княжества Литовского?.

- ↑ «Великая хроника» о Польше, Руси и их соседях XI—XIII вв / Под ред. В. Л. Янина; Сост. Л. М. Попова, Н. И. Щавелева. — М.: Издательство Московского университета, 1987. — 264 с.

- ↑ Томас Баранаускас[англ.]. Древние литовские имена. Средневековая Литва. Дата обращения: 25 марта 2024. Архивировано из оригинала 6 июля 2012 года.

- ↑ Начало государей литовских // Русская летопись с Воскресенского списка, подаренного в оной Воскресенский монастырь патриархом Никоном в 1658 году. Ч. 1. — СПб., 1793. — С. 79—81.

- ↑ 1 2 3 4 Васильев, 2011, с. 55.

- ↑ Король оставил нам много загадок. СБ. Беларусь сегодня (31 мая 2003). Дата обращения: 15 октября 2024. Архивировано 2 декабря 2024 года.

- ↑ Краўцэвіч, 1998, с. 90.

- ↑ Ці быў Наваградак першай сталіцай ВКЛ? 10 фактаў пра старажытны горад, які адзначыў 980 гадоў // Салідарнасць

- ↑ Тарас А. Е. Краткий курс истории Беларуси IX—XXI веков // Минск: Харвест, 2013. — 544 с.: илл. — (Неизвестная история). — ISBN 985-18-2214-0

- ↑ 1 2 Евгения Гулевич. Мечта профессора Бумблаускаса: история Литвы в семи версиях // The EHU Times, 25 января 2016.

- ↑ Artūras Dubonis. Lietuvių kalba: poreikis ir vartojimo mastai (XV a. antra pusė – XVI a. pirma pusė) // Naujasis židinys–Aidai. — № 9–10. — С. 473–478.

- ↑ 1 2 Комсомольская правда, 2015, В каких моментах мы расходимся?.

- ↑ 1 2 В Литве предложили «провести границы» в вопросе наследия ВКЛ. Разбираемся, можно ли это сделать и какими могут быть последствия // Zerkalo.io. — 2023. — 2 августа.

- ↑ Белорусский философ: Споры белорусов и литовцев о наследии ВКЛ безразличны Европе. Дата обращения: 27 октября 2024. Архивировано 7 января 2025 года.

- ↑ Алесь Чайчыц. Бессэнсоўная, але непазьбежная спрэчка. Чаму настаў час дамовіцца, што ВКЛ — агульная спадчына // Радыё Свабода, 22 жніўня 2023

- ↑ Литовские историки готовы изучать «белорусские сказки» о ВКЛ // Еврорадио, 26 ноября 2009

- ↑ 1 2 Неменский О. Б. Региональные и сепаратистские движения в странах Центральной Европы // Вопросы национализма : журнал. — 2011. — № 6. — С. 79—90.

- ↑ Криштапович, Л., Козляков, В. Квазиистория под видом истории белорусской государственности // Постсоветский материк : журнал. — 1(21)/2019. — C. 100—110.

- ↑ Гудименко В. Д. Национализм в Белоруссии: Двуликий Янус // Вопросы национальных и федеративных отношений. — 2020. — Т. 10, вып. 11(68). — С. 2649—2659.:2654

- ↑ Всеволод Шимов. День защитника Отечества и уроки прошлого // RuBaltic.Ru, 23 февраля 2025

Литература

[править | править код]- Баранаўскас Т. Вытокі Літоўскай дзяржавы. — Мінск: Край = Kraj. Polonica – Albaruthenica – Lithuanica, 2002.

- Васильев Д. Е. Происхождение великих князей литовских // Информационные технологии и управление : сборник материалов 47-й научной конференции аспирантов, магистрантов и студентов / М. П. Батура [и др.]. — Минск: Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, 2011. — 25–29 апреля.

- Дзярновіч А. І. Пошукі Айчыны: “Літва” і “Русь” у сучаснай беларускай гістарыяграфіі // Палітычная сфера. — 2012. — № 18–19 (1–2). — С. 30—53.

- Дмитрачков П. Ф. Образование Великого княжества Литовского (дискуссионные аспекты) // Веснік МДУ імя А.А.Куляшова. — 1999. — № 1 (2). — С. 47—53.

- Гронский, А. Д. Историческая память о Великом княжестве Литовском в белорусском обществе в XX — начале XXI вв. // Современная Европа. — 2025. — № 1. — С. 175‒184.

- Краўцэвіч А. К. Стварэнне Вялікага Княства Літоўскага. — Беларуская навука. — Менск, 1998. — 228 с. — ISBN 985-08-0249-9.

- Левицкий Г. М. Великое княжество Литовское. — 2014. — 244 с. — (История. География. Этнография). — ISBN 978-5-91678-238-7.

- Марозаў А. П. Дзяржаўна-палітычная традыцыя Вялікага Княства Літоўскага ў нацыянальных рухах яго правапераемнікаў у пачатку XX стагоддзя // Вестник Полоцкого государственного университета. — 2015. — № 9. — С. 94—105.

- Матвеев О. В. Великое княжество Литовское в народных представлениях русских и белорусов: общее и особенное // Гуманитарные и юридические исследования. — 2021. — С. 50—59.

- Новик Е. К., Качалов И. Л., Новик Н. Е. История Беларуси с древнейших времён до 2010 г.. — Минск: «Вышэйшая школа», 2011. — 526 с. — ISBN 978-985-06-1917-4.

- Норман Д. Литва: Великое Княжество с королями // Деды. — 2012. — № 11. — С. 82—142.

- Носевич В. Л. Проблемы образования Великого княжества Литовского: обзор белорусской историографии // Lietuvos istorijos studijos. — 2008. — Т. 22. — С. 39—57.

- Носевич В. Л. Наследие ВКЛ в исторической памяти современных белорусов // Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos tradicija ir tautiniai naratyvai. — Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2009. — С. 301—320.

- Полякова Н. В. Первая мировая война и виленский вопрос: этнополитический контекст // Политическая экспертиза. — ПОЛИТЭКС, 2014. — Т. 20, № 2.

- Сумина Я. А. Основные проблемы истории образования ВКЛ в историографии // Веснік МДУ імя А.А.Куляшова. — 2013. — С. 13—15.

- Тихомиров А. В. Формирование исторического нарратива Великого княжества Литовского в белорусской исторической науке // Труды факультета международных отношений : науч. сборник. — Минск, 2014. — Вып. 5. — С. 70—75.

- Шимов В. В. Белорусско-литовские отношения: как политика побеждает экономику // Современная Европа. — 2024. — № 3. — С. 56‒67.

- Яворский Р., Шульц Д. Польско-литовские отношения 1385-1569 гг. в польской историографии XIX-XXI в. // Исторический вестник. — 2014. — Вып. 154, № 7. — С. 114—135.

- Великое княжество было литовское или беларуское? // Деды. Дайджест публикаций о Беларуской истории. — 2013. — № 12. — С. 107—117.

Ссылки

[править | править код]- Томас Валкаускас. Страх перед литвинизмом. Какая Беларусь нужна Литве: авторитарная или демократическая? // Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija. — 2023. — 4 сентября.

- В Вильнюсе боятся носителей идеологии литвинизма. Объясняем, почему в белорусах, которые ее придерживаются, видят угрозу // Zerkalo.io. — 2023. — 10 ноября.

- Анастасия Хролович. Дискуссия в Минске: разное видение ВКЛ - проблема? Delfi (8 мая 2013).

- Беларусь и Литву только в ХХ веке разделила граница. Комсомольская правда (19 октября 2015).

- Вадим Деружинский. Споры о ВКЛ // Секретные исследования : газета. — 2022. — № 17.

- Як беларусы і літоўцы спрачаюцца за ВКЛ (Как беларусы и литовцы спорят из-за ВКЛ) на YouTube

- Bakaitė, Jurga (27 декабря 2011). LRT FAKTAI. Ar lietuviams reikia bijoti baltarusių nacionalinio atgimimo? (лит.). Lithuanian National Radio and Television. Архивировано 13 января 2022. Дата обращения: 26 декабря 2023.

- Baranauskas, Tomas; Ramanauskas, Algis. "Greiti Pietūs": Algis Ramanauskas ir Tomas Baranauskas (лит.). YouTube. Žinių radijas (16 июля 2015). Дата обращения: 23 августа 2021. Архивировано 23 августа 2021 года.

- Baranauskas, Tomas; Ramanauskas, Algis; Baranauskienė, Inga. B&R Pristato: Istorikai Inga ir Tomas Baranauskai. LICVINIZMAS 20191010. YouTube. Bačiulis ir Ramanauskas (11 октября 2019). Дата обращения: 23 августа 2021. Архивировано 23 августа 2021 года.

- Pancerovas, Dovydas. Ar perrašinėjamos istorijos pasakų įkvėpta Baltarusija gali kėsintis į Rytų Lietuvą? (лит.). 15min.lt. Дата обращения: 1 октября 2014. Архивировано 14 июля 2019 года.

- Opinion: Why are our neighbours poaching our history? Lithuania Tribune (17 июля 2014). Дата обращения: 26 декабря 2023. Архивировано 4 апреля 2023 года.

Эта статья входит в число избранных статей русскоязычного раздела Википедии. |

French

French Deutsch

Deutsch