嚴重急性呼吸綜合症冠狀病毒2型 - 维基百科,自由的百科全书

| 嚴重急性呼吸綜合症冠狀病毒2型 | |||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| |||||||||||

| SARS-CoV-2的穿透式電子顯微鏡影像,病毒表面的刺突蛋白結構清晰可見。 | |||||||||||

| |||||||||||

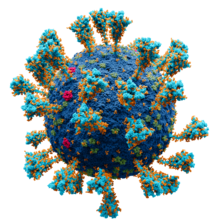

SARS-CoV-2的外部結構模型,當中的球狀物為原子。[1]

| |||||||||||

| 病毒分類 | |||||||||||

| (未分级): | 病毒 Virus | ||||||||||

| 域: | 核糖病毒域 Riboviria | ||||||||||

| 界: | 正核糖病毒界 Orthornavirae | ||||||||||

| 门: | 小核糖病毒门 Pisuviricota | ||||||||||

| 纲: | 小南嵌套病毒纲 Pisoniviricetes | ||||||||||

| 目: | 套式病毒目 Nidovirales | ||||||||||

| 科: | 冠状病毒科 Coronaviridae | ||||||||||

| 属: | 乙型冠狀病毒屬 Betacoronavirus | ||||||||||

| 种: | 严重急性呼吸系统综合征冠状病毒2 Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus | ||||||||||

| 毒株: | 嚴重急性呼吸綜合症冠狀病毒2型 Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 | ||||||||||

| 中華人民共和國湖北省武漢市是疫情最初被發現並爆發的地點 | |||||||||||

| 異名 | |||||||||||

| |||||||||||

| 系列条目索引 |

| 2019冠状病毒病疫情 |

|---|

|

|

| |

严重急性呼吸系统综合征冠状病毒2[2](英語:severe acute respiratory syndrome coronavirus 2,SARS-CoV-2)[6],早期又称作2019新型冠状病毒(2019-nCoV)[7][8],简称2型新冠病毒[9],是一种具有包膜的正链单股RNA病毒,属于冠狀病毒科乙型冠状病毒属严重急性呼吸道综合征相关冠状病毒种[10]。它的基因序列和SARS病毒及MERS病毒属于同一谱系但不同进化枝,是已知的第七种可感染人类的冠状病毒。病毒的宿主包括哺乳动物和禽类动物,它造成了于2019年底爆發的2019冠狀病毒病(COVID-19)[11]。該病毒可透過人类上呼吸道入侵人体,以多种细胞表面表达的ACE2为受体达到感染;主要感染器官包括肺部、心脏、肾脏等多个主要器官[12][13]。

2019年12月,这一病毒所导致的2019冠状病毒病在中华人民共和国湖北省武汉市首次被报告,2020年1月中旬在疫情爆發期间,從一位阳性患者樣本的核酸检测以及基因组测序发现此病毒[14][15][16],目前野外來源與中間宿主尚不明确,人類受病毒感染的患者目前没有独特的临床症状,最常见症状为发热或寒颤、咽痛,常伴随肌肉酸痛及胳膊或腿沉重,头痛,新发和持续咳嗽,严重疲劳,新发嗅觉或味觉改变,胸闷和胸痛,部分伴隨食欲下降等腸胃不適以及睡眠障碍[17][18]。在现有的临床治疗过程中,有多种病毒抑制药物被采纳[19]。

截至2023年12月6日,全球已累计报告772,138,818名确诊病例,其中逾6,985,964人死亡[20]。

命名

[编辑]

在过往会将新發現的冠狀病毒暫時稱為新型冠狀病毒,包括在2012年發現引發中東呼吸症候群(MERS)的冠狀病毒及其病症都曾被稱為“新型冠狀病毒”及“新型肺炎”[21][22]。2015年5月,世卫组织发布新型人类传染病命名最佳实践,以期减少在对新兴病原体进行命名时对某些群体或经济部门造成污名化[23]。该病毒被发现后,世界卫生组织暂时将其命名为Novel Coronavirus(即“新型冠状病毒”),缩写为2019-nCoV[24][25]。2020年2月11日,國際病毒分類委員會的冠状病毒科研究小组确认该病毒与SARS-CoV形成姊妹支,正式將该病毒依据分类学和已有惯例命名為「SARS-CoV-2」(全称:Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2)[6],中国大陆一些民间组织将其全名翻译为“严重急性呼吸系统综合征冠状病毒2”[26],世界卫生组织中文官网则翻译为“严重急性呼吸综合征冠状病毒2”[5]。台灣則譯作「嚴重急性呼吸道症候群冠狀病毒2型」。

ICTV的CSG小组对命名进行了解释,指出对病毒的命名是基于唯一可确定的特征,即病毒的基因组序列。病毒保守蛋白的变异表明,它和SARS冠状病毒种属于同一簇,但与SARS和MERS具有显著不同。由于遗传学上有关联,ICTV将病毒归类于SARS相关冠状病毒种,并产生出SARS-CoV-2这一名字。ICTV指出,尽管命名相似,对SARS-CoV和SARS-CoV-2病毒引发的疾病需要区别看待。[6]2020年4月30日,ICTV发表一种新设计的病毒学分类标准,SARS-CoV-2与其他多种冠状病毒沿用部分旧有的双名分类系统,与埃博拉病毒一同划归于最高等级核糖病毒(Riboviria)。[27]

石正丽等病毒学家于2020年2月19日对ICTV的命名提出异议,认为从生物学、流行病学及临床数据上SARS-CoV和SARS-CoV-2有显著区别,需要另行命名。[28]

國際病毒分類委員會冠狀病毒科研究組(CSG)建议全球研究者对分离病毒株统一以“SARS-CoV-2/Host(宿主)/Location(分离地点)/Isolate/Date(日期)”之格式命名以便於交流[6]。

另外,也有研究文獻使用「human coronavirus 2019」(人類冠狀病毒2019,HCoV-19或hCoV-19)[29][30][31][32]。

病毒学

[编辑]基因结构与特点

[编辑]基因序列

[编辑]

严重急性呼吸系统综合征冠状病毒2是一种具有包膜的、不分节段的正鏈單股RNA病毒,颗粒呈圆形或椭圆形,直径约80~120nm,属于网巢病毒目冠状病毒科乙型冠状病毒属。[17][33][34][35][36]病毒粒子被宿主细胞提供的脂质双层所包裹,其中含有核酸及核衣壳蛋白,有三种主要蛋白:包膜蛋白(E蛋白)、膜蛋白(M蛋白)和刺突蛋白(S蛋白)。[33]此病毒每组基因组长度约三萬個核苷酸左右,[16][37][38]基因序列显示严重急性呼吸系统综合征冠状病毒2 属于乙型冠状病毒屬谱系β(Betacoronavirus Lineage β, Sarbecovirus)进化树中分支较长的一种病毒,[39]与中华菊头蝠中发现的冠状病毒相似,例如MERS-CoV或SARS-CoV。[16]对病毒的生物遗传学分析显示,同属人类冠状病毒的SARS病毒分离株AY274119[40]相比MERS病毒分离株KC164505[41]、JX869059[42]等在亲缘关系上距离严重急性呼吸系统综合征冠状病毒2 病毒更近。[43]

2020年1月27日,中国疾病预防控制中心分离出第一株严重急性呼吸系统综合征冠状病毒2 。[44][註 1]在生物体外培养的状况下培养期约需6天。[17][註 2]由中国疾病预防控制中心领衔的一项基因研究显示,新型冠状病毒与已有的类SARS病毒变种(序列:bat-SL-CoVZC45, MG772933.1)有86%的相似性。[45]其他研究则进一步对比了其余同属的病毒基因,认为新型冠状病毒和SARS及类SARS病毒变种共享源头为HKU9-1。[46][47]基于Nankai CDS编码区的一项初步研究也显示,SARS-CoV-2病毒倾向于和SARS同源于中华菊头蝠。[48]另一项研究指出,SARS-CoV-2病毒和类SARS的CoVZC45及CoVZXC21可以达到89%的序列同一性,后两者的基因都采集自浙江舟山,无除中华菊头蝠外的来源。[49][50]透過观察,13个SARS-CoV-2病毒样本中有9种基因分型,集中存在可变翻译。[48]对SARS-CoV-2S蛋白的介导受体结合区和膜融合区分别进行基因测序后发现,与CoVZC45和CoVZXC21的膜融合区相比有93%的同源性,介导受体结合区则只有68%的同源性。在同源建模分析中,SARS-CoV-2和SARS-CoV都在RBD中留有50个保守氨基酸,两者RBD的外部子结构十分相似。[49]

有研究利用了SARS-CoV-2病毒WIV04的基因序列与另一类SARS变种蝙蝠冠状病毒RaTG13(Bat-CoV RaTG13)进行对比,发现两者相似度有96%。作者利用Bat-CoV RaTG13和SL-CoV ZC45为对照组,基本确认新型冠状病毒同SARS一样利用自己RBD(受體結合域:receptor binding domain)的S1蛋白与人体血管紧张素转化酶2(hACE2)进行结合。[12]在对其他冠状病毒的对比中,新型冠状病毒的RBD被认为介于无法和hACE2受体结合的HKU3-4和自由结合能最强的rSHC014之间,但弱于SARS-CoV。[50]针对新型冠状病毒和RaTG13的深入对比发现,由于两者的ORF1a、ORF1b以及接近一半的RBD域有极高的同一性,NCoV和RaTG13在β属CoV中可以独立再被分类为一谱系。另外的研究对2019年采集的来自中华人民共和国云南的蝙蝠冠状病毒RmYN02进行了对比,指出尽管基因组整体上与SARS-CoV-2的同一性不如RaTG13,但是在1ab基因的对比中同源性高达97%,推测了蝙蝠冠状病毒转化到人类冠状病毒的过程中重组的可能性。[51]

多项研究指出,尽管RaTG13或RmYN02的变异难以造成2019年爆發的疫情,但支持新型冠状病毒来源于蝙蝠的说法,且非嵌入产物。[52][51][53]另有研究表示,由于现有同一性最高的蝙蝠冠状病毒与新型冠状病毒也无超过90%的序列重合度,因此现今所认知的任何单一蝙蝠冠状病毒都不是SARS-CoV-2病毒的直接祖先,而是多种病毒在自然选择和多重重组的进化下产生的结果。[49][51][52]

SARS-CoV-2从蛋白组成上类似SARS-CoV和MERS-CoV,基因组都由结构蛋白、非结构蛋白和辅助蛋白编码。[54]据电镜观察,每个病毒颗粒平均可达到三十多个核蛋白(RNP)。[55]其中结构蛋白包括含有受体结合域的S蛋白,而非结构蛋白则包括了3-胰凝乳蛋白酶样蛋白酶(3CLpro)、木瓜蛋白酶样蛋白酶(PLpro)、解旋酶(helicase)、和RNA依赖性RNA聚合酶(RdRp)。[54][56][57]3CLpro和PLpro在病毒的1ab基因的多个位点上运行,主要功能是帮助病毒RNA翻译。[58]有研究对SARS-CoV-2的3CLpro晶体结构进行解析,指出这是可以抑制病毒复制的靶标之一。[54]由于SARS-CoV-2病毒含有的蛋白种类及与人体蛋白的PPI较多,现有研究无法完整分析所有不同蛋白的作用。[59]对病毒蛋白的细胞生物学分析显示,不同功能对应的蛋白如下:DNA复制(Nsp1)、表观遗传和基因表达调控(E蛋白、Nsp5、8、13)、囊泡运输(E蛋白、Nsp6、7、10、13、15)、脂质修饰(S蛋白)、RNA加工和调控(N蛋白、Nsp8)、泛素化调控(ORF10)、信号转导(N蛋白、Nsp8、13)、核转运机制(Nsp9、15)、细胞骨架(Nsp1、13)、线粒体(Nsp4、8)和细胞外基质(Nsp9)。[59]

对乙型冠狀病毒屬谱系α中的OC43和HKU1的一项研究表明,尽管进化枝和其有限的宿主导性相符,在多重进化下,人类冠状病毒的血球凝集素酯酶蛋白中的凝集素域几乎全部被删除,相反在动物冠状病毒中这一蛋白域得到保留。[60]在如C型流感中,血球凝集素酯酶蛋白有受体结合的作用,但它在冠状病毒中为受体破坏酶。[61]因此,凝集素作用的缺失会增强病毒对人体结合的亲和力,也被认为是适应人类呼吸道唾液糖蛋白并成功在呼吸道上皮细胞内进行复制的进化机制。[60]有研究对新型冠状病毒的基因突变进行追踪,发现从来自中国大陆外的样本中发现成簇的氨基酸突变。[62]对已知的感染者体内的病毒的基因突变分析得知,在人群传播期间,病毒未经历剧烈的适应性变化。研究猜测,这可能说明病毒已经进入适应性进化的迟缓期。[62]对多名被感染患者体内的病毒样本进行分析后,有研究发现了一个在位点27848-28229中存在的382nt缺失突变。由于这一部分覆盖了病毒的ORF8基因,删除了ORF8的转录调控序列(TRS),猜测认为因ORF8基因对病毒在人群中传播的作用,这一突变可能暗示了病毒已经适应人体。[63]

受体结合域

[编辑]SARS-CoV-2病毒的刺突蛋白(S蛋白)属于三聚体I类融合蛋白,其中分S1和S2两个亚基以及一个跨膜锚,表面刺突长度约23nm,宽7nm,S1解离时会造成S2的构象变化。[64][33][65]在包膜刺突的表面具有宿主衍生出来的聚糖,而每一个三聚体都具有66个糖基化位点,SARS-CoV-2的糖基化已被发现可以促进其免疫逃避。[65][66][67]在现有研究中发现,病毒可透過出芽的方式进入ER-高尔基体中间腔室(ERGIC)内腔。而在病毒衍生材料上复杂的聚糖中,糖蛋白会受到高尔基体驻留的加工酶的作用。[65]

对SARS-CoV-2的受体结合域(RBD)与ACE2复合物的晶体结构进行测定后知,该晶体含C、N、O、S等元素,属于四方P[68]的P41212空间群。[33][69]RBD本身含有由反平行肽链组成的β1、β2、β3和β6四个β折叠层。在这一段蛋白核心中,于β3和β6中间有一段额外的插入,包括β4、β5的肽链以及α4和α5螺旋,形成了RBM,它主要含有负责与hACE2结合中的接触单元蛋白。[70]在表面等离子共振实验中,hACE2对RBD的结合亲和力为15.2nM;对S蛋白整体则为14.7nM。[70][64]在对潜在中间宿主的穿山甲中分离的冠状病毒Pangolin-CoV-GD基因组比较后,新型冠状病毒的RBM中的5个关键氨基酸与Pangolin-CoV完全一致,而RaTG13则只共享有1个关键氨基酸。[71]有学者指出,RaTG13和新型冠状病毒的RBM之间的区别被限制于其第二环,这可能反映出从动物宿主传播到人类中间的基因重组事件。[72]有其他研究有同样的疑问,指出尽管RaTG13与SARS-CoV-2最为同源,但是RBD本身与穿山甲最同源,怀疑RaTG13与Pangolin-CoV之间可能有重组事件。[71][73]

现有认知中,病毒的RBD突变是导致SARS-CoV-2与hACE2的亲和力更高的原因。[52][74]有研究构建了SARS-CoV-2的RBD的进化树,结果显示它可以和多种冠状病毒如RaTG13、SZ16[75]、ZS-C[76]、Sino1-11[77]等形成一簇,其他冠状病毒如Rm1[78]、ZC45和ZXC21可以形成另一簇。研究后利用了病毒RBD中N481至N501这一段与hACE2结合的氨基酸残留物进行的进化树分析,并构建出了一样的结果。[79]

对相近的SARS病毒进行对比发现,SARS-CoV-2病毒在S蛋白内的23619-23632位点中有四个独特的氨基酸插入:681-PRRA-684。[73]在其他冠状病毒中,类似的插入位于S1和S2结构域之间的结构边界,但PRRA插入是独有的,在成对碱性氨基酸蛋白(弗林蛋白)中创建了潜在裂解位点序列RXXR。[73]有研究利用RmYN02进行分析,发现RmYN02的S蛋白与SARS-CoV-2的同一性只有72%,但是RmYN02在S1和S2剪切位点有自然氨基酸插入。[73]尽管RmYN02没有复刻SARS-CoV-2中存在的这种多元裂解,它证实了SARS-CoV-2原先在其谱系中独有的这一结构来源于某种自然演化的结果。[51][80]另有研究发现,SARS-CoV的RBD基因组中有六个氨基酸与hACE2的结合能力相关,分别是Y442、L472、N479、D480、T487和Y491,它们与SARS-CoV-2的L455、F486、Q493、S494、N501和Y505相对应。[81]其中Q493和P499经过其他研究分析,认为和病毒与hACE2的结合过程中的界面稳定相关。[79]结合其他对穿山甲冠状病毒和RaTG13的研究后,有研究者发现,广东分离的穿山甲冠状病毒Pangolin-CoV-GD在这六个关键氨基酸残基上和SARS-CoV-2相同,RmYN01、RmYN02则和RaTG13一样,只存在一个相同的关键氨基酸残基。[51]其他研究认为,这六个氨基酸中五个与RaTG13相比有了突变,导致了包括人类在内的多种拥有相同受体的动物都会与SARS-CoV-2有更高的受体亲和力,但是与类SARS病毒相关的如啮齿类动物、麝猫等动物会具有更低的受体亲和力。[74][82][83]

2020年4月,有实验室成功合成SARS-CoV-2,这类病毒样本可以被用于相关的动物模型、宿主分析、疫苗研发等多种研究。[84][85]

基因突变

[编辑]SARS-CoV-2病毒现有的参考病毒基因为NC045512,[86]病毒的基因组在2019-20年的疫情早期被发现约120个位点上出现了突变,均匀分布于十个编码区内。[87]多个研究认为,SARS-CoV-2的变异速度相比于SARS-CoV较慢。[46][88]目前的病毒样本显示,不同毒株中展示的反复突变主要由免疫系统的宿主RNA编辑诱导。[89]

在对SARS-CoV-2的进化分析中显示,RmYN02和RaTG13是在亲缘关系上最相近的。对RBD单独组建的进化树则显示,SARS-CoV-2在接触人群前,经历过多次S蛋白重组事件,MP789、RaTG13等穿山甲及蝙蝠病毒与SARS-CoV-2在这方面具有最密切的相关程度。[51][90]由于RNA依赖的RdRp基因系统分析几种不同的病毒形成了不同的亚群,研究者尚未确定不同病毒的进化路径和重组过程。[51]

在2020年的疫情中,对来自不同地区的SARS-CoV-2病毒毒株分析显示出少量的同义及非同义突变。其中病毒的ORF8、ORF1a和ORF9的非同义突变率最高,包括S蛋白在内的其他基因则相对保守。[88]在印度地区传播的病毒样本显示,部分突变位点属于病毒的RBD。一项研究认为,在SARS-CoV-2的R408位点的突变使得它从亲水转变为疏水,怀疑对病毒与hACE2的亲和力有影响。[88]但对来自不同进化枝的毒株进行的临床分析显示,SARS-CoV-2本身的变异没有对宿主的临床症状有显著的影响。[91]有研究者对内源性脱氨酶介导的病毒RNA编辑进行了分析。对病毒转录组的SNVs分析表示,ADARs介导的A-I可能导致了A-G/T-C转换,而APOBECs介导的C-U可能导致了C-T/G-A转换。SARS-CoV-2所有基因中,ORF6基因被观察具有最高的编辑率。[92]

有研究针对病毒的部分位点突变,进行了分型,分为L型和S型[93][94]。这一分型研究针对SARS-CoV-2病毒在ORF8基因28144位点上的C-T非同义突变进行了分析,将对应氨基酸为亮氨酸的列为L型,丝氨酸则为S型。[94]但是有其他研究者指出,这一分型在分析方法和结论上均有显著差错。[95]批评认为,单位点的非同义突变在没有证明为功能性突变时,单依靠这一个突变无足够的证据对病毒进行分型,且无法成为分型的理由。[95]对研究中利用的基因进行突变分析发现,没有任何突变对病毒的致病性和传播率有显著影响。[95][96]还有其他多位学者,也对分型的研究持怀疑态度,指出包括对病毒进化关系的推理、样本选择等多个方面的错误。[95][97]

在2020年初,一株致病性较弱的SARS-CoV-2曾流行于新加坡、澳大利亚、西班牙等地。这一分支的病毒的ORF8蛋白较标准样本缺失382个核苷酸,影响了病毒的转录效率。这一特点造成患者在病毒载量没有显著区别的情况下,呈现较轻的临床体征,相关的细胞因子水平也较低。[98]这株病毒最初被发现时仅被用于确定病毒对人群的适应性,后期研究经由临床数据整合以Δ382指代具有这一特点的病毒株。[63][98][99]8月,香港出現全球首例二度確診的病例,該病例在香港首次確診後康復出院,在四個月後到西班牙旅遊返回時再度確診,比對兩次感染的病毒基因,發現有24個核苷酸不同,9種蛋白氨基酸數量也不一樣;研究團隊還發現,雖然新冠肺炎康復者的血清中有抗體,但部分人體內抗體會在數個月後逐漸下降。[100]

2020年12月31日,世卫组织通报严重急性呼吸系统综合征冠状病毒2自出现以来已出現四种变体,其中三种传播力增强[101];截至2023年2月10日,已發現傳播力增強的變異病毒有Alpha、Beta、Gamma、Delta与Omicron等。[102][103]

感染机制

[编辑]生理机能

[编辑]

根据现有认知,病毒具有热敏感性,暴露在紫外线下或处于56℃高温环境下30分钟可达到灭活效果。[19]对病毒的实验显示,它在室温环境中可存活长达9天,将病毒置于92℃的环境中15分钟比起60℃环境中60分钟有更好的滅活效果。[104]同时,利用乙醚、75%乙醇、含氯消毒剂、过氧乙酸和氯仿等脂溶剂均可有效灭活病毒,氯己定不能有效灭活病毒。[17]据研究表明,病毒粒子可在空气及物体表面长时间存活,病毒在不同材质组成的表面可保持感染性长达2小时至9天。[105][106]

现在对SARS-CoV-2理化特性的认识多来自对SARS-CoV和MERS-CoV的研究。这一病毒能以动物为中介传染给人类,且具有人传人的能力。[107]新型冠状病毒虽然被证明和SARS-CoV的基因只有79%的相似度,但它也可以借由hACE2作为受体结合,透過呼吸道上皮细胞进入肺部进行复制过程为主,[108][109][110]但肠上皮细胞也较为易感。[111]其主要作用对象被发现也是与SARS相同的T淋巴细胞。[112]在SARS-CoV-2感染宿主时,hACE2的表达被认为主要局限于II型肺细胞、吸收性肠上皮细胞和鼻黏膜分泌细胞。[113]而人类的结膜及角膜组织中也被发现有较高表达的hACE2和TMPRSS2,是除呼吸道外的病毒主要感染门户。[114]在接触宿主细胞时,病毒的S蛋白会经历特定的构象变化,使之RBD区域暴露后与hACE2相结合,接着透過促进S2蛋白介导与细胞的膜融合完成感染的全过程。[64][115][116]有研究发现,SARS-CoV-2和RaTG13、MP789、GX/P5L在RBD的外子域中拥有保守的二硫键,另一种病毒RmYN02的RBD内则有氨基酸缺失,形成更短的环,可能会造成构象变化。这一特征被怀疑和病毒与hACE2受体结合的能力相关。[51]其他研究指出,新型冠状病毒的RBD中有可变的关键性氨基酸残基,对hACE2受体的作用过程与SARS可能有一定差异。[49][73]

现已知SARS等冠状病毒S蛋白进入靶细胞取决于与hACE2受体的结合作用以及细胞蛋白酶对S蛋白的启动作用,SARS的S蛋白与其受体hACE2结合是靠细胞丝氨酸蛋白酶TMPRSS2来引发的,与它有76%氨基酸同一性的新型冠状病毒被发现有相似的机能。[82][117][118][119]在现有认知中,新型冠状病毒与SARS在序列及传播途径的相似无法确切证实两者之间有相似的生物学特性。一项初步研究对比了包括SARS、MERS以及新型冠状病毒在内的多种同属病毒,发现了在新型冠状病毒RBD中的RBM,怀疑其中负责和hACE2结合的序列与SARS相同,且在其余无法透過hACE2结合的Bat-CoV中未发现同样的序列。研究表示,在实验新型冠状病毒进入Caco-2细胞时,使用针对TMPRSS2的丝氨酸蛋白酶抑制因子卡莫司他后,有效阻止了病毒的入侵;相反的,针对CatB/L的抑制因子E64d在293T细胞上无效果。这一实验结果初步表明新型冠状病毒的S蛋白也是由TMPRSS2引发的,并可在呼吸道上皮细胞上进行膜融合。[82][120]

尽管SARS-CoV-2和hACE2的结合亲和力相比较SARS-CoV高10-20倍,但还没有研究确认SARS-CoV-2的膜融合能力。[121]有研究发现,TMPRSS2和TMPRSS4都可以增强其膜融合活性。[122]SARS-CoV在S1上的RBD与靶细胞中的hACE2结合后,S2中的七肽重复域HR1和HR2会互相作用,形成一个6-HB核心,促进病毒的膜融合。[123]因此有研究指出,可以通过识别SARS-CoV-2的6-HB核心来确立膜融合的结构基础。[124]有其他研究发现,SARS-CoV-2病毒可以通过弗林蛋白介导,透過蛋白酶裂解来触发膜融合。在SARS病毒中引入RXXR裂解位点后,会增加病毒的膜融合活性。[73]

在对冠状病毒和hACE2受体进行结合的研究中,发现hACE2以二聚体形式存在,尽管同时有开放和关闭两种构象,对与病毒的互相识别无影响。[125]研究发现,hACE2透過PD结构域与病毒的S蛋白进行结合。[125]有研究者指出在病毒感染人体的过程中hACE2起到了双重作用。[126]曾在多项研究中,胃肠道被认为是新型冠状病毒感染人体一种替代途径。[107][110]因此研究者指出,当新型冠状病毒入侵人体后,由于hACE2本身在结肠细胞中的表达与人体免疫、调节病毒性感染正相关,会因被病毒下调表达而激活肾素-血管紧张素系统(RAS)。[126]由于RAS和人体血压等关键体征有关,hACE2不但对冠状病毒有介导作用,也会进一步导致人体免疫力下降。[126]同时,因为hACE2在上呼吸道上皮细胞中会被IFN标记为干扰素刺激基因(ISG),SARS-CoV-2可以上调hACE2的表达来增强感染。[113]

冠状病毒普遍被认为在细胞質进行复制和转录,其中只有它的RdRp是完全保守的。[127]对SARS-CoV的一项研究显示,RdRp的一种聚合酶nsp12起到了组成病毒的蛋白激酶的作用,其中其他两种nsp7和nsp8则被推测用于和nsp12共同组成更稳定的结构。[128]现认为,nsp12作为RdRp的催化亚基,核心功能在于参与病毒复制的过程。[128][129]在nsp7和nsp8两个辅因子的帮助下,nsp12可以更好的与RNA模版结合。nsp8分子会透過nsp7介导,构象进行变化,随后形成产物RNA向上游退出路径上的结构性平台,从而协助nsp12。[129]其他研究发现,SARS-CoV-2和SARS-CoV病毒中的这一结构都具有其他病毒如套式病毒的NiRAN特征结构域,RdRp的N端则发现一个独特的β发夹结构域。[128][130]研究利用电镜对这一结构显微达到2.9Å的分辨率,指出SARS-CoV-2和HCV的ns5b聚合物进行对比后,可能可以解释抗病毒药物瑞德西韦的效应分子在抑制RdRp时的作用机制。[130]现有的研究指出,瑞德西韦在使用中掺入RdRp第一个复制的碱基对,从而可以终止RNA链的延长。[131]另一方面,在病毒进行复制过程中,有多聚蛋白pp1a和pp1b的参与,它们的蛋白水解主要依赖于3CLpro。这类蛋白酶与RdRp同为药物靶点之一。[132]

对SARS-CoV-2感染细胞的翻译组和蛋白组分析顯示,人体内多条细胞通路的蛋白质水平都发生显著变化。其中,与RNA修饰或碳代谢有关的蛋白水平显著上升,而与胆固醇代谢相关的蛋白水平则显著下降。[133]根据现在的病毒学模型及临床测试显示,SARS-CoV-2病毒会入侵以肺为主的器官,也有发现它会直接攻击外周免疫器官并导致多种细胞死亡。[134]免疫荧光法分析显示,病毒可在淋巴结的CD169+巨噬细胞中发现,但无法在CD3+ T细胞或B220+ B细胞中发现。这一研究猜测病毒抗原诱导了Fas的加强,并因此介导了淋巴细胞减少症的产生。[134]

动物感染

[编辑]除人类外,猫和狗等宠物也会成为SARS-CoV-2的宿主,另外多种用于构造传染模型的动物如老鼠、雪貂、仓鼠等都可以被感染。[135][136][137]其中,雪貂的主要临床症状为体温升高以及急性支气管炎。[136]有研究发现,猫科动物也可以被感染,且具有飞沫传染的能力。[135][138]目前的研究发现,狗、鸡、鸭等动物难以检测到高浓度的病毒粒子,表明SARS-CoV-2在它们身上的复制能力相对弱于人类和其他动物。[135]

在包括狗、仓鼠等动物中所检测到的SARS-CoV-2序列与在人群中传播的病毒序列相比没有差异。[137][139]现有研究支持动物之间的传染以及人向动物的单向传染,而没有证据证明两者之间具有双向传染的能力。[140]

印度在六月發生首例亞洲獅感染後病死的事件。[141]

相關病毒

[编辑]SARS-CoV-2與相關病毒株的系統發生樹[142][143] :

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| SARS-CoV 79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

免疫学

[编辑]

SARS-CoV-2病毒进入人体后,会引起先天免疫系统的免疫应答。其中,免疫系统会在病毒复制过程中介入并抑制病毒的传播,包括会产生特异性抗体等。[92][151]对抗体的识别和使用可以帮助治疗COVID-19患者。[151]

SARS-CoV-2进入人体后,有研究者指出它会激活CD4+ T淋巴细胞,成为Th1辅助细胞。Th1分泌出粒细胞-巨噬细胞集落刺激因子(GM-CSF)导致IL6高表达的炎性因子CD14和CD16的出现,加速肺炎发展。对患有COVID-19的患者进行观察发现,他们的肺部呈现出大量炎性细胞浸润现象,研究猜测Th1在进入肺循环后会起到免疫破坏作用,导致肺功能障碍乃至临床死亡。[152]而透過单细胞转录组测序,也可发现由于SARS-CoV-2感染主要为上皮和巨噬细胞亚群,导致肺泡巨噬细胞减少显著,炎性单核细胞和嗜中性粒细胞增加并改变了杀伤性CD8+ T细胞的比例。[153]

透過对免疫微环境的观察可发现,具有不同程度临床症状的COVID-19患者的免疫学表现也极为不同。[153][154]来自重症患者的BALF表明,FCN1+巨噬细胞逐渐增多并取代了原有的肺泡巨噬细胞,且其中mDCs和pDCs的相对比例较轻中症患者更低。单核细胞来源的巨噬细胞具有相对较高的炎症性,并产生出如IL-1β、6、8等炎性细胞因子。[154]相反的,轻症患者体内会激活更高水平的CD8+ T细胞,从而产生更多的免疫效应分子:XCL1、ITGAE、CXCR6以及ZNF683。[153]CD8+ T细胞在轻症患者体内已知作用有细胞激活、迁移和上调细胞因子相关途径的基因;在重症患者体内则具有翻译启动、细胞稳态以及核苷酸代谢等作用。[154]被SARS-CoV-2感染的人类通常是因为细胞因子风暴的出现而进入重症状态,其中已经患有糖尿病的患者出现严重的并发症而死亡的几率相较普通COVID-19患者有显著差异。[13][155]有研究建议,糖尿病与人体对病毒的免疫能力密切相关,包括人体先天免疫系统以及相关的心肺功能健康程度。[156]一项研究指出,其他如IAV、HKU9-1等多种病毒的复制以及免疫细胞对能量的需求都造成人体内葡萄糖代谢水平的增强。[157]此研究认为,血糖水平和炎性细胞因子的水平呈正相关关系,其中起到关键作用的是转录因子IRF5。研究建议,抑制合成UDP-GlcNAc的OGT酶和IRF5可以提高人体对包括SARS-CoV-2在内的病毒免疫效率。[157]

对病人的临床分析显示,血型对于病毒对人体的易感程度有影响。[158]这一研究采纳对SARS-CoV的分析,比較在2019年爆發的疫情中的病人血型,认为A型血相对于其他血型如O型血普遍会使得SARS-CoV-2相关风险增加。[158][159]在其他的病例报告中,有发现人体针对SARS-CoV-2的免疫反应相似于普遍的季节性流感。报告称,在病患血液中发现ASC、TFH、CD4、8以及免疫球蛋白IgM、IgG,在临床症状消除一周后依旧有显著的免疫反应。[160]对部分病例的追踪报告显示,尽管在出现COVID-19症状初期就产生了特异性免疫球蛋白IgG抗体,患者体内的病毒可共存长达50天。研究者认为天然免疫作用很重要,建议使用cGAMP等免疫刺激剂加速清除SARS-CoV-2。[161]其他有研究对COVID-19康复患者体内的血清进行分析后发现,针对病毒RBD蛋白结合性IgG抗体在实验室环境下也无法有效阻断病毒和宿主细胞的结合。[162]

免疫感应

[编辑]人体对冠状病毒的先天免疫信号转导的机制是保守的,因此由于SARS-CoV-2与其他冠状病毒的较高的同源性暗示它与宿主的互相作用类似于其他冠状病毒。[163]SARS-CoV-2进入人体后,免疫系统会利用模式识别受体(PRR)来激活相关通路。经PRR激活,下游信号传递会导致细胞因子的分泌,其中IFN-I和IFN-III是最重要的免疫感应通路。[164]现有研究认为SARS-CoV-2相对于SARS-CoV对IFN-I更敏感,但相关的ISG还没有被查明。[165][166]尽管淋巴细胞抗原6复合物位点E(LY6E)具有促进多种病毒入侵的表型,新的研究认为IFN诱导的LY6E对SARS-CoV-2起到了相反的作用。[167][168]研究认为,LY6E保护了初始B细胞以及树突状细胞,防止了免疫细胞的丧失,从而维护抗病毒基因通路。因此,LY6E被怀疑是人体内抗SARS-CoV-2的关键机制,会干扰病毒膜融合的过程。[168][169]

针对免疫系统的IFN分泌,SARS-CoV-2有类似于SARS-CoV的免疫感应逃避机制。[163][170]对IFN的抑制使得受病毒感染程度不一的病人体内也可以检测出不同程度的IFN表达。[171]

免疫抑制

[编辑]人体的免疫应答机制应对如SARS-CoV-2等RNA病毒有两个途径,分泌干扰素(IFN)以及趋化因子,分别用于抑制病毒增殖和召集白细胞攻击病毒。[172]包括常见的流感病毒及SARS-CoV在内,病毒会同时抑制干扰素和趋化因子的分泌。[173][174]SARS-CoV-2在这方面与SARS-CoV具有不同的表现,它仅抑制干扰素的信号通路,实验显示趋化因子的分泌并没有受到如SARS-CoV一般的抑制。[165]对宿主样本的检测发现,经过SARS-CoV-2的感染后,IFN-I等干扰素的表达被显著抑制,而IL-6、CCL2、8等趋化因子表达不受影响的在升高。这一发现指出,SARS-CoV-2在增殖过程中吸引越来越多的白细胞,从而加速导致细胞因子风暴的发生。[165]而在针对IFN的抑制上,SARS-CoV-2相比SARS-CoV具有更强的抑制力。它的ORF3b基因的突变促成了病毒对IFN-I的更强抑制,从而允许病毒在感染宿主初期具有更快的增殖速度。[175]

有研究采用空间蛋白组学技术对SARS-CoV-2患者的样本进行分析,绘制了多种免疫检查蛋白受体的表达。这项研究发现,在具有高病毒载量的区域,PD-L1、CTLA-4和IDO-1蛋白均较低载量区域有更多的表达。这些蛋白具有控制免疫反应,如阻止CD8+ T细胞增生等功能。[176]

病毒免疫逃避

[编辑]有研究者发现,经过冷冻电镜的观察,SARS-CoV-2的S蛋白三聚体结构相对紧凑,透過多糖屏蔽表位,有助于病毒免疫逃避。[177]过去的研究显示,HCoV-NL63和SARS-CoV都可以透過多糖屏蔽S1或S2的抗原表位以逃避人体免疫系统的检测。[178]研究指出,包裹RNA的核衣壳蛋白会抑制I型IFN的产生,有可能是SARS-CoV-2实现免疫逃逸的机制。[179]后有研究针对病毒进行了特异性糖基化分析,发现SARS-CoV-2的S蛋白上具有超过60个糖基化位点,相比之下HIV只有20-30个、常见流感病毒则为5-11个。[66]另有研究对其中的N-糖进行了分析,透過对比多地的病毒样本,发现几乎所有糖基化位点被保存,其中18种与SARS-CoV中也为保守。[67]

人体免疫系统针对病毒转录的一种ISG为干扰素诱导蛋白(IFIT),IFIT可通过与eIF3相结合来抑制病毒的转录。[180]对核糖的甲基化可产生包括cap-1和cap-2两种构架,IFIT就可透過这一特点阻止病毒的转录过程。[181]SARS-CoV-2则已经获取相关甲基转换酶来生产cap-1和cap-2,从而达到逃避由IFIT1等蛋白组成的免疫功能。[181][163]

在成功感染细胞后,被感染细胞会利用MHC-I分子传递信息给CD8+ T细胞,以协助免疫系统清除受感染细胞。[182][183]SARS-CoV-2中的ORF8基因可针对MHC-I,透過介導MHC-I的降解以达到下调在受感染细胞表面的MHC-I表达,从而避免受到CTL的杀伤。[182]

特异性抗体

[编辑]基于COVID-19的血清样本横断面分析,感染SARS-CoV-2病毒的患者大约在20天后可完全检测到IgG和IgM抗体。两种血清的转换时间大约在发病两星期后出现,但与患者的临床症状轻重无显著关联。[184]对轻症患者的临床观察发现,尽管症状轻微,病患在一定时间内会呈现高滴度的特异性抗体。研究者结合对其他病毒如MERS-CoV的抗体研究,认为人类体内针对SARS-CoV-2的抗体在到达峰值后会逐渐下降,对短期的再感染有潜在保护作用。[185]除针对SARS-CoV-2而出现的抗体外,人体若曾被其他冠状病毒感染过,则体内的辅助T细胞可以识别SARS-CoV-2的部分蛋白。[186][187]但现有研究指出,交叉反应的出现不代表不会受到感染。[186]

对中和性抗体的初步研究显示,患者体内产生的一种抗体可以结合在S蛋白与hACE2的交互面,其抗体表位经检测为456-FRK-SN-460。[188]更深入的分析发现,特异性IgM抗体主要针对病毒的S蛋白,而特异性IgG抗体则针对S蛋白以及N、ORF1ab蛋白。其中,S1蛋白以及S2ECD蛋白是检测两种抗体的较好的标志物。[189]对抗体和病毒结合结构分析显示,IgM的抗体表位分布在S蛋白的表面,而IgG的抗体表位则分布于S蛋白的表面以及内部。[189]在身体清除病毒的患者体内,特异性IgG抗体的滴度与病毒特异性T细胞数量呈强正相关性。[190]

一项针对SARS-CoV的抗体研究显示在SARS-CoV的S2亚基中,包含HR2但不包含HR1的免疫原性域在SARS-CoV-2样本中高度保守。[191][192]研究者将其他几种病毒,包括RaTG13、MERS-CoV,以及多种流感冠状病毒229E[193]、NL63[194]、OC43[195]和HKU1[196]加入对比,发现在SARS-CoV与SARS-CoV-2中这段序列的氨基酸同一性最高,达到93%,加入其他病毒的对比后这一数字有显著下降。[192]另有研究发现,针对SARS-CoV的动物细胞单克隆抗体(mAB)可识别SARS-CoV-2的S蛋白片段。[192][197]在实验室环境下,研究针对在COS-7细胞中的SARS-CoV-2分别使用了1G10、2B2、1A9、和4B12四种鼠mAB抗体。结果显示,SARS-CoV的mAB可以和SARS-CoV-2的S蛋白aa1048-1206产生交叉反应。[192]

现今,已经有多种针对病毒不同蛋白的高中和性的单克隆抗体被发现,并正在研发应用阶段。[198][199][200]有研究发现,在非典疫情爆发期间感染SARS-CoV的康复患者体内的抗体也可以应对SARS-CoV-2的感染。这一研究指出,由于抗体所对应的结合位点十分保守,因此可以针对变异的病毒毒株也呈现有效的效应子功能。[201]对COVID-19康复患者的中和性抗体测序显示,尽管有多种抗体可以和SARS-CoV以及MERS-CoV产生交叉反应,识别RBD区域内位点的抗体几乎没有交叉反应。[202]

康复期特征

[编辑]人体经SARS-CoV-2感染后会在体内呈阶段性发展,其中已康复患者的血浆因其免疫学特征可有效治疗其他患者。[203]在早期恢复阶段,患者体内的CD14+单核细胞比例升高,并具有更高比重的CD14+IL1β+单核细胞。相对于水平较低的CD4+ T细胞,NK细胞则显著增加。[203]利用单细胞测序等方式,可以在人体内检测到B细胞受体(BCR)蛋白重排产生的特异性抗体。为针对SARS-CoV-2或类似病毒,CDR3区内编码有IgH中重组的V(D)J耦合基因段展现出特异性的单克隆状态。[203][204]由于患者体内单核细胞的IL-1β以及M-CSF分子的高表达暗示了人体免疫系统成功阻断炎症因子风暴的机制,且TNFSF13、IL-2、4、18会促进特异性BCR的增殖以中和病毒攻击。[203]

长期免疫

[编辑]针对SARS-CoV的研究表明,动物模型和人体显示短期内记忆B细胞和记忆T细胞都具有特异性免疫应答,但只有记忆T细胞的反应可延长至数年。[205][206][207][208]现有的临床数据以及动物模型显示,长时间段内再次被SARS-CoV-2感染的可能性较小。[209]由于并非所有感染SARS-CoV-2的患者都具有抗体反应,特异性T细胞的机制被认为参与了这一过程。[186][190][210][211][212]针对没有检测出循环特异性抗体的SARS-CoV-2感染者,有研究发现他们体内的记忆T细胞反应明显,展示了研究样本具有一定程度的群体免疫。[213]在已感染者体内的活化T细胞表型被发现会同时表达CD38、Ki-67、HLA-DR、PD-L1等,这一特征与特异性IgG还有低水平的炎性因子相关,这一发现揭示了抑制性受体在受感染初期的免疫激活机能。[110][160][213][214][215]

流行病学

[编辑]目前關於新型冠狀病毒的流行病學認識受疫情變化影響,無完全確切的認知。新型冠状病毒被认为对人群普遍易感。老年人及有基础疾病者感染后病情较重,儿童及婴幼儿等人群相对成年人有相似的被感染风险。[216][217][218]現有認知為新型冠狀病毒僅需96個小時左右即可在人呼吸道上皮細胞內被發現,且擁有傳染能力。[17]有研究顯示,在2019-2020年爆發的疫情中,病毒早在2019年12月即出現人傳人的跡象,[219]后有临床病例研究显示,因染色体和性激素对先天免疫系统的影响,女性相比男性在相同环境下感染人数可能会更少。[112]英國帝國理工學院根據病例的傳播推算,認為至2020年1月12日,武漢城內即有約1723例患者。[220]在目前认知中,新型冠狀病毒相比于SARS病毒所引發的临床症状一般更輕微但傳播性更強,且潛伏期可能極具有傳播力。[221][222]由于这一个特性,有研究经过建立数学模型发现,在2019年的疫情中可能有超过10%的患者是被无症状患者所传染,研究者担心这对病毒的流行动力学模型的建立有负面影响。[223]尽管对初期41例病例的研究指出有15%的致死率,疫情经扩散后现有临床病例显示新型冠状病毒的致死率小于SARS病毒的10%-20%和MERS病毒的35%。[50][110]

序列进化树

[编辑]

SARS-CoV-2在疫情爆发期间,会产生多种突变,在GISAID数据库中被上传的基因样本已经超过一万份。[224][87]同时,在GenBank数据库中也可以查看完整的病毒编码。[225]多份对病毒的进化树的构建纳入了包括来自疫情爆发地武汉以及其他洲的如美国、英国、澳大利亚等地区的病毒序列,并都存有不同的进化簇。[88][226][227]由于SARS-CoV-2属于RNA病毒,因此频繁的突变和新分支被认为是正常的。[88]尽管目前研究显示各大洲的病毒都来源于同一祖先,欧美地区和东亚地区的病毒被归于不同的分簇。[88][226]其中一项研究发现,在意大利地区的本地感染者和来自中国大陆的被感染游客之间病毒序列具有明显差异,补充了对不同地区病毒流行动力学的研究结果。[228]这些研究为估算精确的MCRA和病毒起源地提供了线索,但有研究者认为在其他干扰因素的影响下难以获得结果。[226]其他研究则分析了呈现不同突变的病毒之间的生理区别,认为在致病性和病毒载量上具有显著差异。[229]

最新的临床结果显示,对11名患者的病毒样本分析中出现33个突变,其中超过一半是新出现的突变。研究认为,SARS-CoV-2的多样性在之前被低估,且在复制能力上不同的毒株之间病毒载量的区别可以达到270倍。[229]

基本传染数

[编辑]因在疫情期间,对基本传染数的估计无可统一说法,多方估测的R0 指数从1.4-6.4不等,但都认为基本传染数R0 > 1。根据这一共识,在流行病学的定义下,新型冠状病毒疫情初期会以指数增长的趋势形成正态分布,成为流行病。[230]针对新型冠状病毒扩散的一项研究对病毒的R0 指数提出不同的传播率看法,认为需要使用动态传播的模型,而非传统的以常数表达的传染指数。[231]

在疫情爆發初期,基本傳染數據先前預計為1.4到2.5之間[232](另有香港中文大學研究認為基本傳染數為3.30到5.47之間[233])。倫敦帝國理工學院院根據截至2020年1月24日的數據,統計得出基本傳染數中位數為2.6,95%置信區間為2.1-3.5。[220]根據蘭開斯特大學研究人員Jonathan M Read所領導的研究小組於2020年1月28日發表的預印本認為,此病毒的R0 係數為3.11(95%置信度區間(95%CI)為2.39-4.13),在武漢,此傳染系数确定为5.0。[234]而根據西安交通大學Tang Biao領導的研究小組與2020年1月24日所發表的文章認為:R0 係數可能高達6.47。[235]哈佛大學流行病學專家丁亮(Eric Ding)根據各方的公開信息,估計傳染指數目前介於2.6與2.9之間[236]。

基于至2020年1月22日的所有病例报告,中国疾病预防控制中心的研究者认为R0 系数应当为2.2,95%置信区间为1.4-3.9。[219]世界卫生组织和香港大学的研究者总结了自2019年底疫情成熟开始的两个个月内的确诊病例数据,将R0 系数提升至2.68,95%置信区间则被缩小到2.47-2.86。[237]至2月13日,有研究者总结多篇已发表研究,得知SARS-CoV-2的R0平均值為 3.28,中位數為2.79[238]。其中一名作者Joacim Rocklöv教授指出,SARS-CoV-2傳播能力不亞於SARS-CoV,稱世界衛生組織在當時低估了2019冠状病毒病的傳染力。[239]

新的研究提出,在疫情爆發过程中,封锁城市、医疗水平的提高、预防方案的完善等各项要素对流行病动力学模型有很大的影响。[231]对病毒扩散进行动态分析的初步模型显示,疫情的高峰期将于2020年2月19日到达,与另一由钟南山团队透過传统方式得到的预测相重叠。[240][231]但这一模型反对依靠R0 指数得出的几种扩散数量统计,认为最终在感染人数于高峰期前缓慢增长,而非指数性增长。[231]与新型冠状病毒同属的SARS(即严重急性呼吸道综合症)的R0 系数在3左右。[241]

传染路径

[编辑]

目前一般认为新型冠状病毒与蝙蝠冠状病毒同源,在初步的基因对比中,有研究人员认为穿山甲或为此次新型冠状病毒潜在中间宿主,[242]另有观点认为水貂也是一种可能的中间宿主,[243]但多位学者都就当时的观点评论认为上述的中间宿主只是存在可能性,还需要正式的研究推出后才能进一步确认。[244]

有实验室对在疫情爆發前一年的中国大陆穿山甲和马来西亚穿山甲的基因样本进行了测序,显示出其体内抗体可与新型冠状病毒的S蛋白相结合。经对比发现,穿山甲体内存有的冠状病毒的S蛋白、小包膜蛋白、基质蛋白以及核衣壳蛋白与新型冠状的蛋白拥有超过90%的同一性。对S蛋白RBD的对比指出,两者RBD结构除一个氨基酸序列外完全一致。[245]另一项对更早的穿山甲基因进行对比的研究发现,透過高通量基因测序和qPCR检测,穿山甲组织样品内附有的冠状病毒与新型冠状病毒有极高的相似度。研究者对冠状病毒构建进化树后指出,GD/P1L和GD/P2S两类穿山甲冠状病毒与人类新型冠状病毒亲缘关系仅次于RaTG13,初步评估认为穿山甲是病毒传播至人群的宿主之一。[90]同时,其他穿山甲冠状病毒如GX/P2V、GX/P3B、GX/P4L等也被发现与SARS-CoV-2有相对较近的亲缘关系,研究者指出穿山甲种群数量稀少,属于极危物种,因此穿山甲在传播过程中的位置尚难以明确。[246]后因多种哺乳动物如猫、狗、竹鼠等动物都具有易感性,有研究者猜测病毒的中间宿主也有可能包括了这些动物中的一员。[247]

在疫情初期,新型冠状病毒接触人群的传播源被认定为是位于武汉的华南海鲜市场,但后续有研究根据疫情进展以及病毒基因溯源分析质疑了这一说法,认为武汉海鲜市场并非最初的暴露源。[248][62]2020年2月下旬,有研究者分析了GISAID平台上的93个病毒基因样本。对基因组不同变异位点进行分类后,研究发现有与RaTG13相关联的单倍型为非华南海鲜市场来源的基因,源于海鲜市场的样本被认为是其衍生的单倍型。[87]这一研究指出,病毒在传播期间,已经经历过两次显著的种群扩张,可发现基因组内有120个核苷酸发生突变,但无法确定是否是功能性突变。[87]其他对已有基因样本的分析显示,自从第一例人群传播事件开始,没有其他动物宿主参与疫情的传播。[249]

研究者透過流行病学模型分析认为,零号病人的出现,最早可以追溯到2019年10月初,也有其他研究倾向于11月下旬。[248][249][250]其他研究对病毒基因进行了进化分析,也认同在2019年10月至12月是病毒最初的爆發时间。[251][252][253]

传染媒介

[编辑]

有研究指出,病毒的主要感染途徑為侵入人體呼吸道上皮細胞。[46]据其他不同研究显示,新型冠状病毒可透過呼吸道飞沫(droplet)、飞沫形成的气凝胶 (aerosol 或稱氣溶膠、懸浮微粒、氣霧)[254][255] 、皮肤接触或直接接触带有病毒的分泌物,經由眼睛、鼻腔、口腔等途徑进入人体。[17][256]目前所见传染源主要是感染病毒的患者,无症状感染者也可能成为传染源。[17][34][257]除会产生大的病毒颗粒如喷嚏、咳嗽等方式外,SARS-CoV-2也可以透過其他方式被雾化并感染人群。[258]针对医院环境中的病毒传播,有研究指出患者在接受插管或进行手术时,会排出病毒并使它滞留在空气中。[259]

溶于较大液滴中的SARS-CoV-2会透過人触摸脸部的方式传染,但多数会沉淀于上呼吸道或被鼻腔的分泌物清除。[258]研究发现,在封闭空间中,单纯的呼吸和说话会产生直径更小的气溶胶。这一发现建议病毒粒子可以更容易进入肺部,并直接感染肺部内的细胞。[258]尽管消化道接触病原体也被怀疑有传染可能,这一途径未被证实。[218]

对确诊携带病毒的患者分析指出,人体唾液、泪液、尿液、粪便等样本中,均发现了有感染能力的病原体。[260][261]在收治感染新型冠状病毒的患者的定点医院中,也有研究人员对隔离区内进行多种物体和气体的采样,发现部分物体表面以及空气中,都检测到了病毒。[262]而世界衛生組織也承認病毒可藉由空气传播[263]。

传染效率

[编辑]此前有一份研究構建了新型冠狀病毒的擴散模型,其中指出疫情爆發時值春節時期,在預測受感染病患人數時需要納入因春運而造成的出入境人流增多因素。[264]还有研究指出,在对比2019年12月至2020年1月的12份病毒样本后,认为一代病毒携带者的病毒来源最早可能来自2019年11月9日的同一来源,且因传播性强而使得一代病患人数较多。[265]后期有研究对疫情扩散的规模使用反向的建模方法,提出疫情爆發的初期数据具有不全面性和滞后性。这一研究采纳了利用地理区划分层进行去偏估计的模型,主要透過疫情扩散后的更大的地理区划来估测疫情爆發地的实际情况,将湖北本地的感染人数推升至8万人。[266]疫情发展至2020年5月时,美国的疫情扩散最为严重。对美国加州洛杉矶县的病毒扩散调查显示,至少有三十万以上的人口都可能被SARS-CoV-2感染,达到近5%的流行病率。[267]也有研究对更小范围的环境进行传播动力学分析,病毒在如医院、超市、居民区等公共环境具有不同程度的气溶胶传播风险。[268]其中,在医院环境内,ICU病房及厕所具有较高程度的病毒粒子聚集;其他环境内,则在超市及医院门口可检测到高浓度的病毒。这一研究认为,通过气溶胶传播的病毒具有沉降至衣物或地面后经由人员携带再于空中扬起的传播模型。[268]

在更新的研究中发现,二代、三代病毒携带者的潜伏周期平均更长,且从出现症状至入院的时间经观察比早期的患者更长,研究者认为在患病早期确诊病患并进行隔离治疗会更加困难。研究指出,病毒潜伏期平均为5.2天,且每7.4天感染者就会翻倍。[219]另有研究认为翻倍指数只有6.4,中国大陆各个主要城市的疫情爆發时间相较于武汉会滞后7-14天。[219][237]2020年2月9日,由钟南山带领的团队发表了一项新的综合性研究,将潜伏期的上限扩大至24天,并指出临床数据支持受新型冠状病毒的传染后从放射学和裸眼观察的角度上均相比SARS和MERS更难在感染初期发现病征,这增加了病毒的扩散能力。[240]对疫情爆發期间中国大陆地区的回顾性研究显示,大约80%的被记录的确诊患者是透過未被记录的病毒携带者所感染的。这些不在册的患者的传染效率依据IF-EAKF框架下的模型,被认为传播效率约为在册传染者的一半。因此这一研究的研究者指出,无明显症状的患者及患者就诊所需的两个星期滞后时间使得SARS-CoV-2具有非常严重的流行潜力,并被和2009年爆發的H1N1疫情所类比。[269]

由于SARS-CoV-2病毒的爆发,促成多个疫情爆发地区施行社交隔离的方式来保障公共安全。[270]中国大陆是疫情最初流行的地区,针对中华人民共和国采取的社交隔离措施的研究发现,社交隔离有效减少7-8倍的人际联系。[270]其中,研究针对学校设施的关闭进行了分析,认为主动关闭学校可延迟疫情的扩散,并有效减少高峰期的病毒传播效率。[270]在这次疫情中,还有研究利用手机的流量数据推测人群的交流范围并鉴别不同地区的风险程度。[271]这一研究指出了在特定时间段(如春运期间)内的流动模型计算,与前述研究从流行病学角度分析成年人更容易受到感染的结果相符。[270][271]在疫情推移至2020年春季时,有研究认为夏季气候的炎热反而会助长病毒的传染。[272]这一研究分析,对比其他流行病的传播趋势,SARS-CoV-2有可能在夏天气候炎热、空气潮湿的时候更容易引发新一波的疫情,处于热带等地区的人群也具有更高的风险。[272]

有研究指出,任何病毒在感染人类后,会选择更高传染力的方向进行突变,并在非典疫情中得到了体现。[62][273]研究认为,COVID-19的传播需要借鉴对SARS-CoV的认知,基于对公开在网络数据库中的样本得知,在疫情原发地中国大陆以外的样本展示出了频繁的基因突变。在这一数据支持下,研究认为新型冠状病毒的进化周期类似SARS-CoV,在2020年2月以后已经进入第二阶段,拥有更高的传播率。[62]在疫情发展期间,主要的RT-PCR检测利用了病毒的N和Orf1b基因引物来对患者进行核酸确诊。相关研究对有症状患者不同时期的鼻拭子和咽拭子的病毒载量进行了对比,发现新型冠状病毒的核酸排出模式与感染流感病毒的患者类似。研究怀疑,无症状以及轻症状的新冠患者在传播能力上不输于有症状患者。因此这一研究认为在构建传播动力学模型时需要纳入这一变量,并建议采取与控制非典疫情不同的防疫策略。[274]对隐性传播的潜在能力,有学者回顾了中国大陆湖北地区的三万例病例,认为30-60%的病毒感染者都会成为无症状或仅轻微症状的病毒携带者,有可能导致2019年疫情的再一次爆發。[275]针对意大利地区的一项研究发现当地超过40%的患者均为无症状感染者,认为无症状感染者因没有改变生活习惯而增加了病毒感染的范围,并指出感染者的病毒载量于初期不取决于是否有症状。[276]

有研究利用已有的R0 系数对SARS-CoV-2的传播链进行了分析。这一研究中采纳的R0 为2.2-2.5,并得出病毒携带者感染他人的时间中位点为症状出现前的2.3天左右。研究认为,主动采取包括抗病毒药物等手段可以正面影响病例在治愈前的病毒排出动力学。[277]部分患者在符合出院指标,即无临床症状、PCR检测阴性的标准下,经过多天的后续隔离,再次PCR检测结果为阳性,有报告认为,治愈患者依旧拥有传播病毒的能力。[278]有研究者发现,有患者的PCR测试結果尽管呈阴性,但SARS-CoV-2在肺部组织中依旧有残留,暗示出院患者具有传播病毒的潜在风险。[279]

而对病患体内病毒的一项分析指出,人体脱氨酶参与了对SARS-CoV-2转录组的RNA编辑。研究指出,调节干扰素信号的ORF6基因的编辑率最高。[92]这一人体免疫系统的感知及抑制机制被认为可以调节病毒在体内的增殖速率。[280]同时,由于在男性血液中hACE2的浓度显著高于女性,导致男性具有更高的易感性以及重症比例。[281]

新的研究将SARS-CoV-2与其他引发大规模流行病的病毒进行了对比。针对纽约市分别在H1N1以及SARS-CoV-2流行期间的死亡率对比研究指出,尽管在COVID-19流行期间具有更完善的卫生措施,SARS-CoV-2对同期死亡率的影响尤甚于H1N1。[282]

临床医学

[编辑]

SARS-CoV-2病毒会造成一种感染性疾病COVID-19,由于SARS-CoV-2造成的疫情还在爆發中,现今的临床多为初步性研究。[283]COVID-19的常见症状包括发烧、咳嗽以及呼吸急促,也有部分患者会有咽喉酸痛、肌肉乏力、积痰等症状。[19][283]大部分COVID-19病例只会呈现轻微症状,只有部分会发展成为病毒性肺炎以及多器官衰竭的重症病例。[109][284]COVID-19病患的临床死亡率目前普遍处于1-5%区间,这一比率根据不同的治疗环境和年龄群体有差异。[285]

COVID-19的传染依靠病毒为载体,一般会经由咳嗽或喷嚏产生。[286]基于目前的流行病学调查,病毒潜伏期为1-19天,多数患者居于为3-7天内,中位值为5天;少数患者潜伏期则长达19天至24天[240][287][288]、甚至有病例的潛伏期高達27天[289][290]。对COVID-19的标准检测方式是透過rRT-PCR检测病例样本,也可以透過其他途径(如CT)检查。[291]

同时,SARS-CoV-2病毒被发现与儿童多系统炎症综合征(MIS-C)相关联。这一病症特点为全身性炎症反应,更严重会患有多器官功能衰竭,与COVID-19的临床表现相类似。MIS-C在免疫细胞水平的测试中表现与COVID-19相差无几,较明显可用于区分两者的指标为免疫细胞中性粒细胞水平。这一区别也用于区分MIS-C和川崎病[292][293]

公共卫生机构推荐群众依靠常洗手、保持人际距离、少触摸脸部来预防感染,同时疑似被感染者可透過戴口罩减少感染他人的几率。[294][295]现今COVID-19相关的治疗方式主要为支持性治疗,多种病毒抑制剂还在试验阶段。[295][296][297]

确诊方式

[编辑]

针对感染SARS-CoV-2的病例,需要实时荧光RT-PCR检测病毒核酸呈阳性才能完全确诊。但是在临床实践中,不排除测试结果呈虚假的反应的可能出现,应结合流行病学接触史和临床特点进行综合分析。[19]这些确诊手段不影响对患有相关症状的病患由医院进行标准的诊断和治疗,确诊为病毒携带者后再会被送至定点医院进行定向治疗。[19][298]對感染新型冠狀病毒的疑似病例進行確診必須採集相關樣本,实时荧光RT-PCR检测新型冠状病毒核酸阳性者可以确诊。在對呼吸道樣本或血液樣本進行病毒基因測序後,若與已知的新型冠狀病毒高度同源,即為確診病例。[17]若無法透過RT-PCR確診,則臨床上疑似病例須結合流行病學接觸史和影像學檢查结果等臨床特点綜合分析。[17]

RT-PCR

[编辑]RT-PCR测试是现有的对SARS-CoV-2病毒进行检测的主流方式。[19][299]有研究从效率和成本上就这类方式提出其他替代方式,且指出在临床实践中RT-PCR测试针对SARS-CoV-2的劣势。[279][300]在COVID-19患者感染后期,医护人员采用RT-PCR测试复核症状消退的患者是否消除体内病毒。有研究发现有些患者依然存在弥漫性肺泡损伤,其中主要浸润的免疫细胞只有CD68+ 巨噬细胞、CD20+ B细胞以及CD8+ T细胞。[279]因此,尽管利用鼻拭子样本进行的测序显示为阴性,可在病患的肺部组织中发现残留的病毒存在。这一发现建议,针对患者应当更多使用支气管肺泡灌洗液为样本来做PCR,并对已出院的患者跟踪检查。[279]

针对RNA病毒,北京大学和清华大学的研究者联合发表了一种新型确认病人感染新型冠状病毒的测序手段SHERRY。这种手段透過基于Tn5转座酶的转录组测序,相比传统的smart-seq2技术有更好的效率,减少了样本的需求量。新型冠状病毒是SHERRY首次在临床上进行应用的对象。[301]

2020年3月12日,瑞士制药罗氏公司宣布该公司基于核酸检测的商业化检测方法得到了美国食品和药物管理局(FDA)的紧急使用授权[302]。该测试可以在全自动设备上大量进行,极大地提高了检测效率。罗氏表示,利用该公司的cobas 6800&8000分子测试系统,可以在24小时之内检测分别检测1440,4128个样本。[303]

CRISPR

[编辑]针对SARS-CoV-2常用的检测手段为RT-PCR。[304]有研究认为,现在主要的qRT-PCR检测耗时从获取样本到得出结果超过24小时,因此试图利用CRISPR技术在实践中提供更快的检测。[305]这一研究中开发的DETECTR检测技术基于Cas12蛋白,由于其试剂的便携性认为可以用于在实验室外的地方以提高效率。[305]

恒温扩增

[编辑]临床症状

[编辑]| 症状 | 百分比 |

|---|---|

| 发烧 | 87.9% |

| 干咳 | 67.7% |

| 疲劳感 | 38.1% |

| 积痰 | 33.4% |

| 呼吸急促 | 18.6% |

| 肌肉/关节痛 | 14.8% |

| 咽喉酸痛 | 13.9% |

| 头痛 | 13.6% |

| 寒颤 | 11.4% |

| 恶心呕吐 | 5.0% |

| 鼻腔堵塞 | 4.8% |

| 腹泻 | 3.7% |

| 咳血 | 0.9% |

| 眼结膜充血 | 0.8% |

COVID-19患者因病毒特性,会患有病毒性肺炎。大多数患者表现以下呼吸道症状为主,常见临床表现包括发热、四肢乏力、干咳等症状,其他表现包含咳痰、头痛、咳血,或腹泻等等。[110]有部分患者仅表现为低热、轻微乏力等,无肺炎表现,[35]还有部分患者无任何临床表现。[107]重症患者多在发病一周后出现呼吸困难和/或低氧血症,值得注意的是重型、危重型患者病程中可为中低热,甚至无明显发热。病毒感染严重者,可快速进展出多种并发症包含急性呼吸窘迫综合征(ARDS)、脓毒症休克、难以纠正的代谢性酸中毒、急性心肌损伤和出凝血功能障碍等。[19][110][218]

根据不同的临床症状,患者可被分為轻型、普通型、重型,以及危重型。[218]轻型患者临床症状轻微,影像学未见肺炎表现。普通型患者具有發熱、呼吸道等癥狀,影像學可見肺炎表現。出现如下症状之一的,即可认定为重型患者:呼吸窘迫 RR≥30 次/分;静息状态下,指氧饱和度≤93%;動脈血氧分壓(PaO2)/吸氧濃度(FiO2)≤300mmHg[218]。出现如下症状之一的,即可认定为危重型患者:呼吸衰竭,且需要机械通气;出现休克狀態;合并其他器官功能衰竭需要ICU監護治療[218]。

对患者使用胸腔断层扫描检查,可观察到影像学异常。早期患者的肺部会呈现多发小斑片影及间质改变,以肺外带明显。经发展后,肺炎患者被观察到双肺多发毛玻璃状影、浸润影。严重者则会进一步发展为次节叶或大叶性肺实变,胸腔积液少见。[45][218]一项放射学研究指出,由于新型冠状病毒和SARS以及MERS病毒的相似性,至少30%的病患出现急性呼吸窘迫综合症在意料之中。CT结果显示,绝大部分患者具有磨玻璃影以及肺部症状的双发性特征。[306]多数患者的C反应蛋白(CRP)和红细胞沉降率(ESR)升高,降钙素原正常。严重者D-二聚体升高、外周血淋巴细胞进行性减少。[218] 肺外表现主要为急性肾损伤,心肌缺血/梗死(MI)和心肌炎为表现的心肌损伤,以及高凝血状态[307]。

解剖观察

[编辑]现今对COVID-19的病态生理学以及其微观病变没有完善的数据,但已有对死亡患者的解剖,展示了COVID-19的多个主要病理学特征:[308][309][310]

- 光学检查中,可发现包括胸膜炎、心包炎、肺实变和肺水肿在内的病征。

- 尸体呈现不同程度的病毒性肺炎症状,由轻至重如下:

- 轻度浆液性渗出、轻度纤维蛋白渗出

- 肺水肿、肺泡上皮细胞增生、非典型肺泡细胞、间质性炎症伴随淋巴细胞浸润及多核巨细胞的形成

- 后会出现扩散性肺泡损伤(DAD),导致在COVID-19患者中观察到的急性呼吸窘迫综合征(ARDS)和严重的低氧血症。

- 还可观察到肺泡腔内分泌物及肺间质纤维化

- 进行支气管肺泡灌洗后可发现浆细胞

- 微泡性脂肪变性

病理分析

[编辑]目前,对COVID-19的病理的研究,主要来自于对SARS-CoV和MERS-CoV的理解。由于SARS-CoV-2和两种病毒的相似性,研究者认为人体主动清除病毒的方式依然依靠免疫应答。[11]透過呼吸道感染SARS-CoV-2后,人体内免疫系统会攻击病毒,后病毒会随着气管深入肺部。[311]在轻症患者中,人体对抗病毒的主要表现为利用I型干扰素、CD4+ Th1细胞和CD8+ T细胞的抗病毒反应。[11]在人体自身免疫反应试图清除病毒的过程中,白细胞释放趋化因子导致更多免疫细胞攻击被感染细胞。COVID-19患者体内这一过程会导致肺部积液及脓细胞,引起肺炎的症状。[311]重症患者体内的抗病毒反应相对较慢应答,在引起CRS后得到增强。患者体内的淋巴细胞减少的现象被猜测与淋巴细胞的抗病毒反应有直接关系,认为它具有对骨髓的抑制。[11]回顾性研究发现,在SARS-CoV-2病毒传染的后期阶段,患者自感染到出现症状的平均时长相比早期延长,被怀疑病毒会演变成为类流感病毒,潜藏在无症状患者的体内。[312]

对人体不同器官的ACE2受体表达测序显示,上呼吸道、肺部、回肠、心脏、肾脏都是易损器官,有研究认为SARS-CoV-2造成的病毒血症对此有一定影响。[313][314]而在小肠上皮细胞、肾小管细胞、II型肺泡上皮细胞、主动脉平滑肌细胞等细胞内富集hACE2,因此与COVID-19中病患呈现的心脏损伤有关系。[313][315]

呼吸系统损伤

[编辑]

SARS-CoV-2感染人群后造成的COVID-19会先呈现上呼吸道症状,并引起先天免疫系统的反击。[316]在无法中和病毒时,病毒会随气道进入肺部,感染具有受体的呼吸性细支气管、肺泡管、肺泡囊等组织。在免疫细胞攻击被感染细胞时,肺部的氧气交换功能被干扰,结合肺部积液会形成肺炎的症状。[45][311]在感染深入后,甘露聚糖结合凝集素(MBL)透過凝集素途径激活补体系统,其中起到启动补体级联反应的是甘露糖结合凝集素相关丝氨酸蛋白酶2(MASP-2)。补体系统的激活最终会导致慢性或急性的炎症反应,进一步诱导SARS-CoV-2首要入侵器官肺部的急性病变。[179]

细胞因子释放综合征

[编辑]相似于因SARS-CoV和MERS-CoV导致的重症患者,COVID-19患者目前常见的致死病因来自于细胞因子释放综合征(CRS)。[317]对重症患者进行血液检查后,可发现在发病早期外周血白细胞、淋巴细胞减少,部分患者可以出现肝酶、乳酸脱氢酶(LDH)、肌酶和肌红蛋白增高;部分危重者可见肌钙蛋白增高。[218]IL-2、IL-7、IL-10、GCSF、IP10、MCP1、MIP1A以及TNF-α亦高于正常值[110]。

患者由于被SARS-CoV-2感染,被激活的单核细胞、巨噬细胞等会分泌大量包括IL-6在内的炎性因子。[317][318]这一类刺激患者的先天免疫系统的方式被推测与SARS-CoV等同属病毒有一样的机制,IL-6可与IL-6R和gp130形成复合体,激活JAK-STAT通路,并引起CRS。[319]被激活CRS的患者体内会大量释放细胞因子,同时IL-6在另一通路中会与sIL-6R结合,与gp130形成二聚体,利用下游的JAK-STAT3通路激活不表达mIL-6R的细胞。[317]这引起VEGF、MCP-1、IL-8等因子释放,从而造成细胞因子风暴和急性炎症反应,导致全身血管更为脆弱,引发急性呼吸窘迫症(ARDS)和多器官衰竭。[110][155][317]

循环系统损伤

[编辑]在进入重症的COVID-19患者中,很大比例的患者具有不同的心血管损伤如心律失常、血管栓塞、肺血管收缩等。[320][321]

SARS-CoV-2结合的受体ACE2一般情况下会作用于Mas受体,发挥拮抗Ang II/AT1R效应,导致血压降低、血管舒张并抑制炎症。受感染后由于ACE2的降低,RAS激活后向Ang II/AT1R偏移,从而使得组织扩大损伤。有研究表明,患有糖尿病、高血压以及心衰的患者有显著的高ACE2表达水平。[322]对COVID-19患者的心脏损伤的指标被认定为需要体内hs-TNI蛋白水平高于标准范围上限的P99。[320]在不同的报告中,重症病人体内都检查出D-二聚体水平的升高,导致血栓的形成。血栓会导致肺动脉栓塞或在进入大脑后引起中风。[320]更常见的则有不同部位如手、脚的缺血症状,肺部血管收缩进一步导致患者在没有呼吸困难的情况下也具有非常低的血氧水平。[321]另有研究指出,COVID-19会造成静脉血栓栓塞症(VTE)。其中包括呼吸衰竭、中心静脉置管等因素都认为可能潜在造成VTE。[323]

受病毒感染后,患者有一定几率在血栓形成后引起大血管中风。[324]血管壁上的炎症驱动了患者体内血栓的形成,由于多位于供血动脉中,会使大脑部分区域供血丧失,引起COVID-19的并发症急性缺血性中风。[325]现有临床数据显示,患有糖尿病、高血压或肥胖的患者更容易向重症发展。[155][156]一般在微血管周细胞中具有高表达的hACE2,在内皮细胞或血管周巨噬细胞中无法检测到。[326]这类病症导致的血管内皮屏障功能障碍促进了SARS-CoV-2的感染,从而使患者凝血功能失调,引发包括更严重的炎症反应、体内各部位形成血栓乃至血栓栓塞。[326]这类患者体表会出现冻疮样病变或呈紫红色的网状皮肤症状。[327]

病患的脾脏在被感染后也会具有不同程度的病变。包括脾脏及淋巴结,其内的CD4+ T细胞和CD8+ T细胞水平显著下降。其他临床症状包括白髓萎缩、红髓充血、灶性出血,脾脏内巨噬细胞增生并可见吞噬现象等。[328]

消化系统损伤

[编辑]所有的COVID-19患者在入院后,都呈现出不同程度的胰脏、肝脏等器官的损伤。[110]其中部分患者的ALT、AST和TBIL水平有显著升高,体现出患者肝脏的损伤程度。[110]针对肝脏的研究发现,SARS-CoV-2感染可导致胆管类器官超过三百个基因的表达出现显著变化。[329]包括CARD8、STK4在内的参与调控细胞凋亡的基因表达被上调,研究认为这会诱发胆管细胞凋亡。其他如胆汁酸转运体(ASBT)、囊性纤维化跨膜电导调节(CFTR)基因的表达被下调,结合对胆管细胞的屏障功能有影响的Claudin1的表达下调,会导致胆管损伤,诱导肝脏功能衰竭。[329]其他研究对COVID-19患者的全身代谢进行分析,发现三羧酸循环(TCA)中的苹果酸以及尿素循环(UC)中的氨基甲酸酯磷酸受到SARS-CoV-2的影响,重症患者体内的氨基甲酸酯磷酸盐水平也显著下调,说明了COVID-19患者的肝功能障碍。[330]此研究进一步提出,由CD39、73介导的鸟苷一磷酸与COVID-19病症严重程度正相关,可從COVID-19的表征來分析患者的代谢紊乱情况。[330]

尽管SARS-CoV-2在患者肠道内腔会被肠液灭活,有研究认为肠道也可能会被病毒感染且对疾病的发展有影响。[122][313]而由于肠上皮细胞中有高度表达的ACE2,小肠类器官被认为是病毒的靶器官之一。[331]对COVID-19患者的临床观察发现,一定比例的病患会出现不同程度的胃肠道症状如腹泻等。[240]透過血清学测试,可检测到部分病患的胰脏也具有相关损伤。临床上除腹泻外,还可能具有厌食等其他重症疾病。[332]因为没有针对性的影像学检查,学者认为还不能确定COVID-19患者是否也会包含胰腺炎的结构性表现如胰周渗液、胰腺坏死等症状。[333]

泌尿生殖系统损伤

[编辑]受SARS-CoV-2感染后,COVID-19患者的泌尿系统会受到不同程度的损伤。[334][335]男性生殖系统因全身性感染,也会在附睾屏障缺陷的情况下被感染,从而长期影响生殖功能。[336]部分COVID-19患者的泌尿系统会有急性肾衰竭等表现,肾小管的感染也会使尿液带有具有活性的病毒,可能会通过尿液感染他人。[335]对患有急性肾衰竭的患者进行测验后可发现,肾小球滤过率较低,而血浆肌酐和尿素水平则较高。部分死亡病例因病毒感染会有急性肾小管坏死,组织内可发现大量病毒抗原。研究指出,调节eGFR水平的治疗可有效降低具有相关症状患者死亡率,同时降低常见的合并症如高血压、心力衰竭等对患者的影响。[335]因SARS-CoV-2的感染会导致患者全身局部性炎症,生殖系统也会受到感染。[336]男性生殖系统中的睾丸组织具有免疫豁免的特性,包括SARS-CoV-2病毒在内的多种病毒都可以长时间在生殖系统中存活。临床检测显示,有部分病患的精液等生殖系统分泌物中可检测到病毒的存在,但在女性体内是否会导致胎儿感染还没有结论。[336][337]

神经系统损伤

[编辑]有多个临床研究报告了SARS-CoV-2也可以攻击中枢神经。在多个报告中,不同比例的COVID-19患者有丧失嗅觉、味觉的症状。一项病例报告指出从一名患有脑膜炎的患者的脑脊液中探测到了病毒的存在。[338]

眼部损伤

[编辑]SARS-CoV-2可透過眼结膜感染人体,也可因全身病毒性感染扩散至结膜[339]。因此,有医师认为,基于对其他病毒引起疾病的经验,如急性结膜炎等症状可能是COVID-19的首发或伴发症状[340]。

治疗

[编辑]由于对病毒无特效的针对性治疗方式,在临床实践中以维持患者生命指标为目标进行支持性治疗。[35]由中华人民共和国官方更新的诊疗方案中,除给氧等常规治疗方式外,还可以利用雾化α-干扰素、洛匹那韦、利巴韦林等药物抑制病症加重。[218]对病情危重,有严重呼吸窘迫症状的病人,ECMO等体外生命维持治疗可临床适用。[35]

一项研究发现,雄激素剥夺疗法是一种可能有效的预防病毒感染及治疗COVID-19的手段。[341]此前,有研究指出性激素对病毒的感染和死亡风险具有显著影响。[112]临床数据显示,本具有前列腺癌的患者经历过雄激素剥夺疗法后,感染病毒或因感染病毒死亡的比例均极大的低于其他类型的癌症患者。研究认为,由于雄激素具有调节TMPRSS2蛋白的功能,这一疗法可以下调TMPRSS2表达,从而达到预防和治疗的效果。[341]

较多COVID-19患者具有二型糖尿病,初步的回顾性研究表明二型糖尿病的主要治疗药物二甲双胍仍可以应用于患有COVID-19的糖尿病患者。尽管二甲双胍在治疗期间的酸中毒频率与COVID-19的严重程度显著相关,对患者死亡率没有影响。[342]

机械通气

[编辑]COVID-19患者中症状较重的一些病例需要在治疗中采用机械通气或其他类似手段来保证患者的正常呼吸功能。[343][344]多种支持性治疗手段都有效果,有临床报告认为利用高流量鼻导管氧疗或双水平气道正压通气可以避免为病人插管。[345]评论认为现有的临床证据无法证明哪种方式对COVID-19患者更有效,但有医生更倾向于使用可控制气凝胶粒子扩散的插管。[344][346]

在病患发展至出现ARDS的阶段,吸氧会更加困难。[347]为确保患者在接收足够浓度的氧气同时不产生呼吸机相关肺损伤或气胸症状,需要使用具有调节气压模式的呼吸机,并采用高呼气末正压通气模式(PEEP)。[348][349]

药物

[编辑]

针对SARS-CoV-2的药物研发自疫情初期的2020年1月底开始,中国科学院上海药物研究所与上海科技大学的团队罗列了已有的30种可能对病毒有效的药物,其中包括蛋白酶抑制剂因地那韦、沙奎那韦、洛匹那韦等抗病毒药物。[350]有相关研究者指出,中和患者体内的任何病毒,首选的药物包括有较高抗原特异性的阻断性单克隆抗体。但至2020年4月,仍然没有对病毒进行特异性预防或对COVID-19进行治疗的药物。[351]针对SARS-CoV-2病毒蛋白的PPI研究显示多种已被审批的药物可能有效果,其中包括氯喹、阿奇霉素等。[59]

由于针对COVID-19还没有任何特效药,在临床实践中的部分用药属于同情用药,包括正在进行针对性临床试验的氯喹、羟氯喹等药物。[352]部分药物如IL-1受体阻滞剂阿纳白滞素(Anakinra)、IL-6受体抑制剂托珠单抗(Tocilizumab)、JAK抑制剂托法替尼(Tofacitinib)本是用于治疗风湿病的,有评论认为也可以抑制COVID-19带来的细胞因子风暴,从而降低重症风险。[353]

一种新型实验性广谱抗病毒药物瑞德西韦[註 3]被认为可以有效抑制呼吸道上皮细胞中SARS和MERS病毒的复制。[354][355]据2020年的一项研究显示,瑞德西韦和干扰素IFNb1-b的联合用药对MERS有显著疗效。[356]尽管这一药物还在针对埃博拉病毒的三期临床试验中,有猜测认为它是现今对新型冠状病毒最理想的药物。[357]美国被确诊的第一例新型冠状病毒患者在进入重症状态后,医师对他使用了瑞德西韦,经观察发现呼吸困难的症状有显著改善,不再需要吸氧治疗。但是药物的研发公司和这一病例的主治医师都表示,这一药物还未被证明其有效性和安全性,需要进一步的临床研究。[358][359]针对动物模型的研究显示,随瑞德西韦使用剂量的增加,模型(小鼠)的精子浓度和活性都有显著下降趋势,因而怀疑这一药物具有一定的生殖毒性。[360]

氯喹类药物因对SARS-CoV有一定抑制作用,也被一些研究者认为有可能可以有效抑制由SARS-CoV-2引发的COVID-19患者体内的病毒扩散。[361][362][363]但有研究进行临床测试后发现,使用更高剂量的病患反而具有相对更高的死亡率。[352][364]高剂量的用药显示会提升患者的肌酸激酶水平,QTc间隔延长超过500ms。在对患者的病毒载量进行对比时发现,氯喹药物无法体现显著的抑制效果。[352]美国FDA也因此提醒不要使用氯喹或羟氯喹。[365]

| 药品名称 | 效果 | 有效范围 | 备注 |

|---|---|---|---|

| K22 | 抑制病毒的膜融合功能 | 对SARS-CoV及MERS-CoV有效,可能对SARS-CoV-2有效 | [368] |

| 双链核糖核酸激活的细胞凋亡蛋白酶聚合体(DRACO) | 针对病毒dsRNA并引起感染病毒的细胞凋亡 | 具有广谱抗病毒作用,可能对SARS-CoV-2有效 | [369] |

| 霉酚酸(MPA) | 靶向核苷酸以抑制鸟苷一磷酸的合成 | 具有广谱抗病毒作用,可能可以结合IFN-β1b抑制SARS-CoV-2 | [370] |

| 洛匹那韦(Lopinavir) | 抑制3CLpro | 具有广谱抗病毒作用,包括SARS-CoV及MERS-CoV,可能对SARS-CoV-2有效 | [371] |

| 瑞德西韦(Remdesivir) | 终止病毒RNA的转录 | 结合IFN-β可以抑制SARS-CoV-2感染 | [356] |

| 利巴韦林(Ribavirin) | 靶向RdRp以抑制RNA合成 | 具有广谱抗病毒作用,包括SARS-CoV及MERS-CoV,低剂量用药可能对SARS-CoV-2有效 | [371] |

| 加利地韦(Galidesivir) | 靶向RdRp以抑制RNA合成 | 具有广谱抗病毒作用,包括SARS-CoV及MERS-CoV,可能对SARS-CoV-2有效 | [372] |

| 巴南宁(Bananins) | 靶向病毒解旋酶蛋白以抑制解链及三磷酸腺苷酶活动 | 具有广谱抗病毒作用,可能对SARS-CoV-2有效 | [373] |

| 芳基二酮酸(ADK) | 靶向病毒解旋酶蛋白以抑制解链 | 具有广谱抗病毒作用,包括SARS-CoV及MERS-CoV,可能对SARS-CoV-2有效 | [373] |

| 格瑞弗森凝集素(GRFT) | 靶向病毒S蛋白上的低聚糖以阻止和宿主细胞结合 | 对SARS-CoV及MERS-CoV具有作用,可能对SARS-CoV-2有效 | [374] |

| 阿米洛利(Hexamethylene amiloride) | 靶向病毒包膜蛋白并抑制离子通道 | 对数种冠状病毒有效,可能适用于SARS-CoV-2治疗。 | [375] |

| 亲脂性噻唑烷衍生物JL103 | 靶向病毒脂膜,抑制病毒的膜融合 | 在多种病毒上有效,可能对SARS-CoV-2有效 | [371][373] |

| 重组人工干扰素 | 诱导先天干扰素应答以应对病毒抗原 | 具有广谱抗病毒作用,可能对SARS-CoV-2有效 | [371][373] |

| 硝唑尼特(Nitazoxanide) | 诱导先天干扰素应答以应对病毒抗原 | 具有广谱抗病毒作用,可能对SARS-CoV-2有效 | [376] |

| 阿拉泊韦(Alisporivir) | 抑制亲环蛋白(CYP)以影响钙调磷酸酶-T细胞细胞核因子通路 | 具有广谱抗病毒作用,更倾向于冠状病毒,可能对SARS-CoV-2有效 | [371] |

| 雷帕霉素(Rapamycin) | 抑制激酶信息传递相关的通路以阻止病毒入侵 | 对SARS-CoV及MERS-CoV具有作用,可能对SARS-CoV-2有效 | [377] |

| 伊马替尼(Imatinib) | 抑制激酶信息传递相关的通路以阻止病毒入侵 | 对SARS-CoV及MERS-CoV具有作用,可能对SARS-CoV-2有效 | [371] |

| 达沙替尼(Dasatinib) | 抑制激酶信息传递相关的通路以阻止病毒入侵 | 对SARS-CoV及MERS-CoV具有作用,可能对SARS-CoV-2有效 | [371] |

临床心理学

[编辑]由于2019年爆發的疫情影响,SARS-CoV-2病毒感染地区的人群呈现出不同程度的心理变化,有研究认为权力机构和医疗机构应当对病毒、病毒所引起的疾病和受疫情影响的群众进行考虑,缓解心理压力。[378]

在2019年爆發的疫情由于持续时间长,有评论认为,全球的医护人员不是医院的硬件设施可以24小时运转,他们的身心健康需要得到关注。评论指出,对在疫情中治疗COVID-19患者的医生和护士,需要提供足够的家庭支持和心理疏导,这一评论将他们称为当时“每一个国家最珍贵的资源”。[379]一项针对专门照护COVID-19患者的医护人员的研究指出,近半具有包括抑郁、焦虑、失眠等负面情绪,约10-20%的受调查者心理健康风险被评为中度或重度。[380]

传播学

[编辑]SARS-CoV-2于2019年底爆发时,病毒以及它所引发的疾病COVID-19的命名问题引起公众讨论。[381]有学者认为在网络平台上广泛传播的具有污名效应的名称会带来现实社会的负面影响,且种族主义等意识形态会以社交平台为媒介放大声音。[382][383][384]

利用SARS-CoV-2的不同称呼,包括“中国病毒”(Chinese Virus)、“武汉病毒”(Wuhan Virus)、“冠狀病毒”(Coronavirus)、「新冠病毒」(Novel Coronavirus)等词,有研究对人群的词汇使用倾向和潜在心理机制进行了大数据分析。[385][386]这些研究采用了从社交平台Twitter上抓取的相关数据,包括使用的词汇、账号年龄、用户年龄、性别、政治倾向等多个维度的信息。[385][386]对年龄进行分组后,以使用“中国病毒”等争议性词汇的用户(Controversial,以下简称为CD)对比使用“新冠病毒”等非争议性词汇的用户(Non-Controversial,以下简称ND)发现,不同年龄段的用户在词汇选择上具有显著差异。其中,使用ND词汇的用户的比例在24岁以下年龄段远高于使用CD词汇的用户。[385]针对性别的对比则发现,具有高粉丝数、好友数、点赞数等数据的用户更倾向于使用ND词汇。研究猜测,用户因其账户是一种社会资本,为维护账号状态而会采纳更谨慎的措辞。[385]另一研究在统计数据的基础上,配合语言学分析模型,对用户的四种语言学变量进行了量化对比。[386]其中,使用ND词汇的用户在这一模型中展示出更正式、具有逻辑的文本写作模式,且在表达上具有更多的正面情绪。[386]这一研究针对用户使用词汇倾向而体现的心态差异进行了深入的分析发现使用CD词汇的用户更倾向于表达愤怒的情感,而ND词汇使用者更倾向于表达伤感。[386]研究将这些数据和其他数据如不同的报纸、小说及博客等媒体中的文本进行了对比,发现使用CD词汇的用户写作风格类似博客及日常对话等非正式写作,而使用ND词汇的用户写作风格则类似纽约时报等正式的写作。[386]

相关争议

[编辑]2020年1月30日,一篇有关新型冠状病毒在流行病学上的病例研究发表于新英格兰医学期刊,其中一项发现为德国有可能存在无症状传播者。[387]2月3日,Science期刊刊登了一篇报道质疑了这项内容的准确和可靠性。[388]在报道中指出,德国的公共卫生机构罗伯特·科赫研究所向NEJM致信,指出由于在调查流行病学接触史时,凭依的仅仅是受到疑似无病症患者感染的患者的描述,却未证实病患本人的说辞。经调查显示,这名零号病人属于已经有明显症状,依靠药物抑制后在旅行途中感染他人的。有相关学者评论认为,尽管在研究过程中将未完全确认的患者称为无症状病例是有问题的,但是需要理解研究者可能过于紧张,不可能与所有人进行交谈,且也非刻意粉饰事实。[388]

2020年1月31日,预印本网站BioRxiv上刊登了一篇讨论新型冠状病毒基因构成的论文。论文称,在病毒的S蛋白内发现4组和HIV-1基因相似的序列。作者认为这样的结果在自然中为偶然结果的可能性很小。[389]这篇论文引起针对新型冠状病毒的多种争议,包括人工插入基因序列等观点。哈佛大学的一名教授大卫·刘指出,这篇论文的结论本身就很可疑,缺乏更完善的分析和立论基础。[390]在论文发表后的数小时内,网页评论区内多位相关学者对文中提到的基因序列进行了测试。超过十数条评论解释,利用NCBI的病毒数据库,以及用于进行序列对比的BLAST程序,不但证明多种冠状病毒已存有部分一致的HIV基因,且分析认为当HIV的基因序列占据全数据库的四分之一时,从病毒学角度上而言非常有可能形成论文指出的基因插入。[389]2月2日,论文作者将论文从网站上撤下,但可继续查看全文及相关评论。[391]

2020年2月18日,来自八个国家和多个不同科研机构的27名公共卫生领域的科学家于《柳叶刀》上联合发表声明,指出对SARS-CoV-2病毒以及其引起的疾病COVID-19的谣言和阴谋论妨碍了疫情相关数据的共享。声明的签署人共同指出,他们想要促进科学的论证和团结,邀请更多的科学家加入这份声明。[392]

參見

[编辑]

|

|

註釋

[编辑]参考文献

[编辑]- ^ Solodovnikov, Alexey; Arkhipova, Valeria. Достоверно красиво: как мы сделали 3D-модель SARS-CoV-2 [Truly beautiful: how we made the SARS-CoV-2 3D model]. N+1. 29 July 2021 [30 July 2021]. (原始内容存档于30 July 2021) (俄语).

- ^ 上海市标准化协会. 上海市标准化协会关于《严重急性呼吸系统综合征冠状病毒2(SARS-CoV-2)核酸qRT-PCR检测技术规程》等2项团体标准项目征求意见的通知. 中国标准化研究院. 2020-03-13 [2020-03-21]. (原始内容存档于2020-03-21).

- ^ 港大研究發現新型冠狀病毒(SARS-CoV-2)較引起「沙士」的冠狀病毒(SARS-CoV)更容易感染人類呼吸道及眼睛顯示眼睛可能是人類感染新型冠狀病毒的重要途徑. 香港大學. 2020-05-08 [2020-07-19]. (原始内容存档于2020-07-26).

- ^ Cheng-Tao. 武漢肺炎防疫手冊. 國立嘉義大學嚴重特殊傳染性肺炎資訊平台. 2020-02-12 [2020-08-24]. (原始内容存档于2020-09-14).

- ^ 5.0 5.1 2019冠状病毒病(COVID-19)及其病毒的命名. 世界卫生组织. [2020-04-22]. (原始内容存档于2020-04-10).

- ^ 6.0 6.1 6.2 6.3 Gorbalenya, Alexander E.; Baker, Susan C.; Baric, Ralph S.; de Groot, Raoul J.; Drosten, Christian; Gulyaeva, Anastasia A.; Haagmans, Bart L.; Lauber, Chris; Leontovich, Andrey M. The species Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus : classifying 2019-nCoV and naming it SARS-CoV-2. Nature Microbiology. 2020-04, 5 (4): 536–544 [2020-03-24]. ISSN 2058-5276. doi:10.1038/s41564-020-0695-z. (原始内容存档于2020-03-05) (英语).

- ^ 中国药理学通报. 2019新型冠状病毒感染的肺炎79例临床特征及治疗分析.

- ^ 《遗传》. 2019新型冠状病毒信息库. [2022-04-01]. (原始内容存档于2021-01-17).

- ^ https://www.medsci.cn/article/show_article.do?id=c8d93021165e

- ^ Gorbalenya, Alexander E.; Baker, Susan C.; Baric, Ralph S.; de Groot, Raoul J.; Drosten, Christian; Gulyaeva, Anastasia A.; Haagmans, Bart L.; Lauber, Chris; Leontovich, Andrey M. Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus : The species and its viruses – a statement of the Coronavirus Study Group. 2020-02-11. doi:10.1101/2020.02.07.937862 (英语).

- ^ 11.0 11.1 11.2 11.3 Blake Oberfeld; Adi Achanta; Kendall Carpenter; Pamela Chen; Nicole Gilette; Pinky Langat; Jordan Said; Abigail Schiff; Allen Zhou; Amy Barczak; Shiv Pillai. SnapShot: COVID-19 (PDF). Cell. 2020-04-13 [2020-04-19]. (原始内容存档 (PDF)于2020-04-19).

- ^ 12.0 12.1 Zhou, Peng; Yang, Xing-Lou; Wang, Xian-Guang; Hu, Ben; Zhang, Lei; Zhang, Wei; Si, Hao-Rui; Zhu, Yan; Li, Bei. Discovery of a novel coronavirus associated with the recent pneumonia outbreak in humans and its potential bat origin. bioRxiv. 2020-01-23: 2020.01.22.914952 [2020-01-30]. doi:10.1101/2020.01.22.914952. (原始内容存档于2020-01-24) (英语).

- ^ 13.0 13.1 Yang, Xiaobo; Yu, Yuan; Xu, Jiqian; Shu, Huaqing; Xia, Jia'an; Liu, Hong; Wu, Yongran; Zhang, Lu; Yu, Zhui. Clinical course and outcomes of critically ill patients with SARS-CoV-2 pneumonia in Wuhan, China: a single-centered, retrospective, observational study. The Lancet Respiratory Medicine. 2020-05-01, 8 (5): 475–481. ISSN 2213-2600. PMID 32105632. doi:10.1016/S2213-2600(20)30079-5 (英语).

- ^ 中國疾病預防控制中心. www.chinacdc.cn. [2020-01-23]. (原始内容存档于2021-10-02).

- ^ New-type coronavirus causes pneumonia in Wuhan: expert – Xinhua | English.news.cn. www.xinhuanet.com. [2020-01-09]. (原始内容存档于2020-01-09).

- ^ 16.0 16.1 16.2 CoV2020. platform.gisaid.org. [2020-01-12]. (原始内容存档于2020-01-12).

- ^ 17.0 17.1 17.2 17.3 17.4 17.5 17.6 17.7 17.8 新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案(试行第四版). 中华人民共和国国家卫生健康委员会. [2020-01-27]. (原始内容存档于2021-11-18).

- ^ Coronavirus disease (COVID-19). World Health Organization. 2023-08-09 [2023-12-10]. 原始内容存档于2023-12-10 (英语).

- ^ 19.0 19.1 19.2 19.3 19.4 19.5 19.6 关于印发新型冠状病毒肺炎诊疗方案(试行第七版)的通知. 中华人民共和国国家卫生健康委办公厅. [2020-03-13]. (原始内容存档于2020-03-16).

- ^ COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU). ArcGIS. Johns Hopkins University. [2023-03-10] (英语).

- ^ 配合世界衛生組織,疾管局將「新型冠狀病毒感染症」修訂為「中東呼吸症候群冠狀病毒感染症」. 中華民國衛生福利部. [2020-02-08]. (原始内容存档于2021-12-15).

- ^ 沙特骆驼棚空气中测到新型冠状病毒踪迹. 新华网. 2014-07-23 [2020-02-08]. (原始内容存档于2021-12-01).

- ^ 世卫组织发布新型人类传染病命名最佳实践. www.who.int. [2023-08-25]. (原始内容存档于2023-08-25) (中文).

- ^ Surveillance case definitions for human infection with novel coronavirus (nCoV). 世界衛生組織. 2020-01-20 [2020-01-20]. (原始内容存档于2020-01-20) (英语).

- ^ Novel coronavirus (2019-nCoV), Wuhan, China. Centers for Disease Control and Prevention. 2020-01-10 [2020-01-16]. (原始内容存档于2020-01-14).

- ^ 关于团体标准《严重急性呼吸系统综合征冠状病毒2(SARS-CoV-2)核酸qRT-PCR方法检测技术规程》征求意见的函. 深圳市生命科技产学研资联盟. 2020-02-15 [2024-09-21].

- ^ Gorbalenya, Alexander E.; Krupovic, Mart; Mushegian, Arcady; Kropinski, Andrew M.; Siddell, Stuart G.; Varsani, Arvind; Adams, Michael J.; Davison, Andrew J.; Dutilh, Bas E. The new scope of virus taxonomy: partitioning the virosphere into 15 hierarchical ranks. Nature Microbiology. 2020-05, 5 (5): 668–674 [2020-05-01]. ISSN 2058-5276. doi:10.1038/s41564-020-0709-x. (原始内容存档于2020-05-01) (英语).

- ^ Jiang, Shibo; Shi, Zhengli; Shu, Yuelong; Song, Jingdong; Gao, George F.; Tan, Wenjie; Guo, Deyin. A distinct name is needed for the new coronavirus. The Lancet. 2020-03-21, 395 (10228): 949. ISSN 0140-6736. PMID 32087125. doi:10.1016/S0140-6736(20)30419-0 (英语).

- ^ Wong, Gary; Bi, Yu-Hai; Wang, Qi-Hui; Chen, Xin-Wen; Zhang, Zhi-Gang; Yao, Yong-Gang. Zoonotic origins of human coronavirus 2019 (HCoV-19 / SARS-CoV-2): why is this work important?. Zoological Research. 2020-5, 41 (3): 213–219 [2021-01-19]. ISSN 2095-8137. PMC 7231470

. PMID 32314559. doi:10.24272/j.issn.2095-8137.2020.031. (原始内容存档于2021-03-06).

. PMID 32314559. doi:10.24272/j.issn.2095-8137.2020.031. (原始内容存档于2021-03-06). - ^ Andersen, Kristian G.; Rambaut, Andrew; Lipkin, W. Ian; Holmes, Edward C.; Garry, Robert F. The proximal origin of SARS-CoV-2. Nature Medicine. 2020-03-17: 1–3 [2021-01-19]. ISSN 1078-8956. PMC 7095063

. PMID 32284615. doi:10.1038/s41591-020-0820-9. (原始内容存档于2021-12-19).

. PMID 32284615. doi:10.1038/s41591-020-0820-9. (原始内容存档于2021-12-19). - ^ van Doremalen, Neeltje; Bushmaker, Trenton; Morris, Dylan H.; Holbrook, Myndi G.; Gamble, Amandine; Williamson, Brandi N.; Tamin, Azaibi; Harcourt, Jennifer L.; Thornburg, Natalie J. Aerosol and Surface Stability of SARS-CoV-2 as Compared with SARS-CoV-1. The New England Journal of Medicine. 2020-03-17 [2021-01-19]. ISSN 0028-4793. PMC 7121658

. PMID 32182409. doi:10.1056/NEJMc2004973. (原始内容存档于2021-10-20).

. PMID 32182409. doi:10.1056/NEJMc2004973. (原始内容存档于2021-10-20). - ^ hCoV-19 Database. China National GeneBank. [2020-06-02]. (原始内容存档于2020-06-17).

- ^ 33.0 33.1 33.2 33.3 Liu, Chuang; Yang, Yang; Gao, Yuanzhu; Shen, Chenguang; Ju, Bin; Liu, Congcong; Tang, Xian; Wei, Jinli; Ma, Xiaomin. Viral Architecture of SARS-CoV-2 with Post-Fusion Spike Revealed by Cryo-EM. bioRxiv. 2020-03-05: 2020.03.02.972927 [2020-03-06]. doi:10.1101/2020.03.02.972927. (原始内容存档于2020-03-07) (英语).

- ^ 34.0 34.1 Phylogeny of SARS-like betacoronaviruses. nextstrain. [2020-01-18]. (原始内容存档于2020-01-20).

- ^ 35.0 35.1 35.2 35.3 新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案(试行第三版). 中华人民共和国国家卫生健康委员会. [2020-01-26]. (原始内容存档于2020-01-26).

- ^ 武汉不明肺炎病原体初步判定为新型冠状病毒. 人民网. 2020-01-09 [2020-01-20]. (原始内容存档于2020-01-09).

- ^ Initial genome release of novel coronavirus. Virological. 2020-01-11 [2020-01-12]. (原始内容存档于2020-01-12) (美国英语).

- ^ Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 isolate Wuhan-Hu-1, complete genome. 2020-03-18 [2020-01-20]. (原始内容存档于2020-01-21) (美国英语).

- ^ Phylogeny of SARS-like betacoronaviruses. nextstrain. [2020-01-18]. (原始内容存档于2020-01-20).

- ^ SARS coronavirus Tor2, complete genome. 2020-05-27 [2021-01-19]. (原始内容存档于2021-12-08) (美国英语).

- ^ SARS coronavirus Tor2, complete genome. 2020-05-27 [2021-01-19]. (原始内容存档于2021-12-08) (美国英语).

- ^ Human betacoronavirus 2c EMC/2012, complete genome. NCBI GenBank. [2020-03-09]. (原始内容存档于2020-03-11).

- ^ Xu, Jiabao; Zhao, Shizhe; Teng, Tieshan; Abdalla, Abualgasim Elgaili; Zhu, Wan; Xie, Longxiang; Wang, Yunlong; Guo, Xiangqian. Systematic Comparison of Two Animal-to-Human Transmitted Human Coronaviruses: SARS-CoV-2 and SARS-CoV. Viruses. 2020/2, 12 (2): 244 [2020-03-09]. ISSN 1999-4915. doi:10.3390/v12020244. (原始内容存档于2020-03-01) (英语).

- ^ 首株环境样本中分离的新型冠状病毒毒种信息发布. 中国科学报. [2020-01-27]. (原始内容存档于2020-01-28).

- ^ 45.0 45.1 45.2 Zhu, Na; Zhang, Dingyu; Wang, Wenling; Li, Xingwang; Yang, Bo; Song, Jingdong; Zhao, Xiang; Huang, Baoying; Shi, Weifeng. A Novel Coronavirus from Patients with Pneumonia in China, 2019. New England Journal of Medicine. 2020-02-20, 382 (8): 727–733 [2021-01-19]. ISSN 0028-4793. PMC 7092803

. PMID 31978945. doi:10.1056/NEJMoa2001017. (原始内容存档于2020-07-12).

. PMID 31978945. doi:10.1056/NEJMoa2001017. (原始内容存档于2020-07-12). - ^ 46.0 46.1 46.2 Xu, Xintian; Chen, Ping; Wang, Jingfang; Feng, Jiannan; Zhou, Hui; Li, Xuan; Zhong, Wu; Hao, Pei. Evolution of the novel coronavirus from the ongoing Wuhan outbreak and modeling of its spike protein for risk of human transmission. Science China Life Sciences. 2020-03, 63 (3): 457–460. ISSN 1674-7305. PMC 7089049

. PMID 32009228. doi:10.1007/s11427-020-1637-5 (英语).

. PMID 32009228. doi:10.1007/s11427-020-1637-5 (英语). - ^ Wang, Weier; Tang, Jianming; Wei, Fangqiang. Updated understanding of the outbreak of 2019 novel coronavirus (2019‐nCoV) in Wuhan, China. Journal of Medical Virology. 2020-04, 92 (4): 441–447 [2020-02-01]. ISSN 0146-6615. PMC 7167192

. PMID 31994742. doi:10.1002/jmv.25689. (原始内容存档于2020-02-01) (英语).

. PMID 31994742. doi:10.1002/jmv.25689. (原始内容存档于2020-02-01) (英语). - ^ 48.0 48.1 陈嘉源; 施劲松; 丘栋安; 刘畅; 李鑫; 赵强; 阮吉寿; 高山. 武汉2019冠状病毒基因组的生物信息学分析. 生物信息学. 2020, (1) [2020-01-25]. (原始内容存档于2021-12-12).

- ^ 49.0 49.1 49.2 49.3 Lu, Roujian; Zhao, Xiang; Li, Juan; Niu, Peihua; Yang, Bo; Wu, Honglong; Wang, Wenling; Song, Hao; Huang, Baoying. Genomic characterisation and epidemiology of 2019 novel coronavirus: implications for virus origins and receptor binding. The Lancet. 2020-02-22, 395 (10224): 565–574 [2021-01-19]. ISSN 0140-6736. PMID 32007145. doi:10.1016/S0140-6736(20)30251-8. (原始内容存档于2020-05-19) (英语).

- ^ 50.0 50.1 50.2 Gralinski, Lisa E.; Menachery, Vineet D. Return of the Coronavirus: 2019-nCoV. Viruses. 2020/2, 12 (2): 135 [2020-01-29]. doi:10.3390/v12020135. (原始内容存档于2021-11-28) (英语).

- ^ 51.0 51.1 51.2 51.3 51.4 51.5 51.6 51.7 Zhou, Hong; Chen, Xing; Hu, Tao; Li, Juan; Song, Hao; Liu, Yanran; Wang, Peihan; Liu, Di; Yang, Jing. A novel bat coronavirus reveals natural insertions at the S1/S2 cleavage site of the Spike protein and a possible recombinant origin of HCoV-19. bioRxiv. 2020-03-06: 2020.03.02.974139 [2020-03-07]. doi:10.1101/2020.03.02.974139. (原始内容存档于2020-03-07) (英语).

- ^ 52.0 52.1 52.2 Andersen, Kristian G.; Rambaut, Andrew; Lipkin, W. Ian; Holmes, Edward C.; Garry, Robert F. The proximal origin of SARS-CoV-2. Nature Medicine. 2020-04, 26 (4): 450–452 [2020-03-18]. ISSN 1546-170X. doi:10.1038/s41591-020-0820-9. (原始内容存档于2020-03-18) (英语).

- ^ Paraskevis, D.; Kostaki, E.G.; Magiorkinis, G.; Panayiotakopoulos, G.; Sourvinos, G.; Tsiodras, S. Full-genome evolutionary analysis of the novel corona virus (2019-nCoV) rejects the hypothesis of emergence as a result of a recent recombination event. Infection, Genetics and Evolution. 2020-04, 79: 104212 [2021-01-19]. PMC 7106301

. PMID 32004758. doi:10.1016/j.meegid.2020.104212. (原始内容存档于2021-12-24) (英语).

. PMID 32004758. doi:10.1016/j.meegid.2020.104212. (原始内容存档于2021-12-24) (英语). - ^ 54.0 54.1 54.2 Zhang, Linlin; Lin, Daizong; Sun, Xinyuanyuan; Curth, Ute; Drosten, Christian; Sauerhering, Lucie; Becker, Stephan; Rox, Katharina; Hilgenfeld, Rolf. Crystal structure of SARS-CoV-2 main protease provides a basis for design of improved α-ketoamide inhibitors. Science. 2020-04-24, 368 (6489): 409–412 [2021-01-19]. ISSN 0036-8075. PMID 32198291. doi:10.1126/science.abb3405. (原始内容存档于2021-08-18) (英语).

French

French Deutsch

Deutsch