Présidence de Thomas Jefferson — Wikipédia

3e président des États-Unis

| Type | Président des États-Unis |

|---|---|

| Résidence officielle | Maison-Blanche, Washington |

| Système électoral | Grands-électeurs |

|---|---|

| Mode de scrutin | Suffrage universel indirect |

| Élection | 1800 1804 |

| Début du mandat | |

| Fin du mandat | |

| Durée | 8 ans |

| Nom | Thomas Jefferson |

|---|---|

| Date de naissance | |

| Date de décès | |

| Appartenance politique | Parti républicain-démocrate |

La présidence de Thomas Jefferson débuta le , date de l'investiture de Thomas Jefferson en tant que 3e président des États-Unis, et prit fin le . Membre du Parti républicain-démocrate, Jefferson entra en fonction après avoir battu le président en exercice John Adams à l'élection présidentielle de 1800. Cette élection fut l'occasion d'un réalignement politique puisque le Parti fédéraliste fut balayé du pouvoir par les républicains-démocrates qui dominèrent la vie politique américaine durant toute une génération. Après avoir accompli deux mandats, Jefferson se retira de la sphère publique et fut remplacé par son secrétaire d'État James Madison, issu du même parti que lui.

À son arrivée au pouvoir, Jefferson était déterminé à démanteler le programme fédéraliste des années 1790. Son administration réduisit les impôts, les dépenses budgétaires ainsi que la dette nationale et annula les lois sur les étrangers et la sédition. Dans le domaine de la politique étrangère, les réussites les plus importantes de Jefferson furent l'achat de l'immense territoire de la Louisiane à la France en 1803, l'application d'un embargo commercial à l'encontre des Britanniques et des Français et le refroidissement des relations avec Londres, les États-Unis s'efforçant de faire respecter leur neutralité dans un contexte troublé par les guerres napoléoniennes en Europe. Jefferson ordonna la fondation d'une académie militaire et il utilisa la marine pour protéger les navires marchands américains des pirates barbaresques en Afrique du Nord. Il élabora également un plan visant à mettre les ports américains à l'abri d'une invasion étrangère par l'utilisation de petites canonnières — une précaution qui s'avéra inutile lors du déclenchement de la guerre de 1812. Il autorisa enfin l'expédition Lewis et Clark afin d'explorer le territoire de Louisiane et le Nord-Ouest Pacifique.

Au cours de son second mandat, l'attention de Jefferson fut en grande partie monopolisée par le procès de son ancien vice-président Aaron Burr, accusé de trahison mais qui fut en définitive acquitté, et par la question de l'esclavage, notamment en ce qui concernait l'importation d'esclaves depuis l'étranger. En 1806, il dénonça la traite négrière comme une « violation des droits de l'homme » et encouragea le Congrès à criminaliser cette pratique. Le Congrès répondit par l'adoption d'une loi interdisant l'importation des esclaves l'année suivante. L'accroissement des tensions entre les États-Unis et le Royaume-Uni domina la fin de son second mandat, la Royal Navy n'hésitant pas à enrôler de force des matelots américains et à attaquer des navires battant pavillon des États-Unis. Jefferson rejeta cependant le recours à la guerre et riposta par des sanctions économiques et des embargos qui finirent cependant par nuire davantage aux États-Unis qu'à la Grande-Bretagne. Les querelles avec la monarchie britannique se poursuivirent après le départ de Jefferson de la Maison-Blanche et débouchèrent sur la guerre anglo-américaine de 1812.

Jefferson, dont l'héritage a été diversement apprécié au cours des siècles, a laissé une forte empreinte dans la mémoire collective des Américains. En raison de sa contribution majeure à l'émergence de la philosophie politique républicaine de la nation, il est systématiquement évalué par les historiens, les politologues et l'opinion publique comme l'un des plus grands présidents de l'histoire américaine.

Élection présidentielle de 1800

[modifier | modifier le code]

Jefferson s'était déjà présenté à l'élection présidentielle de 1796 sous l'étiquette du Parti républicain-démocrate, mais avait terminé deuxième derrière John Adams, candidat du Parti fédéraliste. Selon les règles en vigueur à l'époque, Jefferson devint donc vice-président des États-Unis[1]. Cela posa un certain nombre de problèmes car Jefferson était farouchement opposé au programme des fédéralistes, notamment les lois sur les étrangers et la sédition, ce qui contribua à accroître les tensions à travers le pays[2]. Jefferson et Adams furent de nouveau désignés pour représenter leurs partis respectifs à l'élection présidentielle de 1800 ; chez les républicains-démocrates, Aaron Burr fut choisi pour briguer la vice-présidence[3]. La campagne d'Adams fut fragilisée par l'impopularité des mesures fiscales mises en place sous son mandat et par la controverse qui entourait son attitude au cours de la quasi-guerre au sein même du Parti fédéraliste[4]. De leur côté, les républicains-démocrates accusèrent les fédéralistes d'être secrètement partisans de la monarchie, alors que les fédéralistes firent circuler la rumeur selon laquelle Jefferson était un libertin impie complètement sous l'emprise des Français[5].

En vertu du système électoral en place à cette période, chaque membre du collège électoral avait la possibilité de voter pour deux candidats ; en cas d'égalité, ces derniers devaient être départagés par la Chambre des représentants. Jefferson et Burr obtinrent chacun 73 votes de grands électeurs, Adams finissant troisième avec 65 votes. Ce fut donc la Chambre des représentants, contrôlée par les fédéralistes, qui dut déterminer qui, de Jefferson ou de Burr, devait accéder à la présidence. Certains fédéralistes étaient prêts à voter pour Burr mais la principale figure du parti, Alexander Hamilton, s'exprima franchement en faveur de Jefferson. Au 36e tour de scrutin, grâce à l'abstention d'un nombre suffisant de délégués fédéralistes, Jefferson fut élu président des États-Unis[6]. Ce dernier qualifia sa victoire de « seconde révolution de l'Amérique » et afficha son intention de transformer le pays en limitant l'action du gouvernement et en affaiblissant le pouvoir des élites[7].

Cérémonie d'investiture

[modifier | modifier le code]La première investiture de Thomas Jefferson, le , fut la première à se tenir dans la nouvelle capitale fédérale, Washington, D.C.[8]. La journée commença par une salve d'artillerie tirée par une batterie disposée sur Capitol Hill. Jefferson créa un précédent en faisant parvenir une copie de son discours au National Intelligencer afin qu'il fût publié immédiatement après la cérémonie[9]. Sa déclaration, longue de 1 721 mots, fut prononcée devant les sénateurs réunis au Capitole des États-Unis[10]. Il défendit le principe d'un « gouvernement sage et frugal »[11] et plaida en faveur de l'unité nationale, déclarant notamment : « nous sommes tous des républicains, nous sommes tous des fédéralistes »[12] ; toutefois, piètre orateur, peu de gens purent entendre ses paroles. Son discours n'en fut pas moins largement diffusé à travers le pays par les républicains-démocrates qui y voyaient une affirmation claire des principes du parti[10]. Pour l'historien Claude Fohlen, cette adresse fut « un chef-d'œuvre de conciliation, d'intelligence et d'opportunisme au moment où la nation cherchait à se guérir des traumatismes nés d'une campagne électorale sans précédent »[11]. La prestation de serment se déroula sous l'autorité du juge en chef John Marshall[8]. Le président sortant John Adams avait quitté Washington plus tôt dans la journée et n'assista pas à la cérémonie[13].

Composition du gouvernement

[modifier | modifier le code]En , Jefferson arrêta définitivement la composition de son cabinet, qui rassembla en définitive le secrétaire d'État James Madison, le secrétaire au Trésor Albert Gallatin, le secrétaire à la Guerre Henry Dearborn, le procureur général Levi Lincoln et le secrétaire à la Marine Robert Smith. Le vice-président Burr, qui avait maintenu sa candidature face à Jefferson lors de l'élection à la Chambre des représentants, n'obtint aucune responsabilité au sein de la nouvelle administration. Sous son mandat, Jefferson collabora étroitement avec ses ministres qu'il avait pour habitude de consulter avant toute prise de décision[14]. Il préférait toutefois les entretiens en tête-à-tête aux séances collégiales et le cabinet ne fut que rarement réuni au cours de son mandat[15]. Gallatin et Madison, à la tête des deux principaux ministères, s'affirmèrent rapidement comme les figures les plus influentes de l'administration et comme de proches conseillers du président[16].

Au moment de l'investiture de John Adams en 1797, celui-ci avait gardé la plupart des individus nommés par son prédécesseur George Washington au sein de son gouvernement. À l'inverse, l'élection de Jefferson en 1800 fut une transition non seulement présidentielle mais partisane. En tant que chef du pouvoir exécutif, Jefferson profita du fait qu'il était autorisé à nommer ses partisans à divers postes occupés jusqu'à présent par les fédéralistes pour renouveler la totalité de son cabinet. Il s'opposa au renvoi de l'ensemble des fonctionnaires fédéralistes comme le réclamaient certains républicains-démocrates mais n'hésita pas à congédier, parmi ces employés, ceux qui avaient fait preuve de mauvaise conduite ou d'esprit partisan. La décision de Jefferson de conserver au moins en partie les fonctionnaires de la précédente administration fut suivie par ses successeurs jusqu'à l'élection d'Andrew Jackson en 1828[17].

| Cabinet Jefferson | ||

| Fonction | Nom | Dates |

| Président | Thomas Jefferson | 1801-1809 |

| Vice-président | Aaron Burr | 1801-1805 |

| George Clinton | 1805-1809 | |

| Secrétaire d'État | Levi Lincoln | 1801 |

| James Madison | 1801-1809 | |

| Secrétaire au Trésor | Samuel Dexter | 1801 |

| Albert Gallatin | 1801-1809 | |

| Secrétaire à la Guerre | Henry Dearborn | 1801-1809 |

| Procureur général | Levi Lincoln | 1801-1805 |

| John Breckinridge | 1805-1806 | |

| Caesar A. Rodney | 1807-1809 | |

| Secrétaire à la Marine | Benjamin Stoddert | 1801 |

| Robert Smith | 1801-1809 | |

Aspects judiciaires

[modifier | modifier le code]Dans les derniers jours de sa présidence, Adams avait nommé de nombreux juges fédéraux pour combler les postes créés par la loi sur la magistrature de 1801. Les républicains-démocrates furent outrés par la nomination de ces « juges de minuit », presque tous fédéralistes[18]. Jefferson et ses alliés cherchèrent à faire abroger la loi, d'une part parce que la création de nouveaux postes était inutile à leurs yeux et d'autre part pour affaiblir l’influence des fédéralistes sur les tribunaux. Le Parti fédéraliste s'opposa vigoureusement à cette tentative en affirmant que le Congrès n’avait pas le pouvoir de supprimer des emplois judiciaires pourvus. En dépit de ces objections, les républicains-démocrates adoptèrent la loi judiciaire de 1802 qui rétablissait en grande partie le système judiciaire antérieur à la loi judiciaire de 1801. L’administration Jefferson refusa également d'entériner la nomination de magistrats dont la candidature avait été validée par le Sénat sous le mandat précédent, mais qui n’étaient pas encore officiellement entrés en fonction. L’un d'eux, William Marbury, attaqua en justice le secrétaire d’État Madison pour l’obliger à honorer sa nomination. La Cour suprême trancha en faveur du gouvernement dans l’arrêt Marbury v. Madison de 1803 mais affirma la capacité des tribunaux à juger de la conformité des lois à la Constitution, renforçant ainsi le pouvoir judiciaire[19].

Dans l'objectif de diminuer encore un peu plus l'influence des fédéralistes dans la magistrature, même après l’adoption du Judiciary Act of 1802, les républicains-démocrates destituèrent le juge de district John Pickering et le juge de la Cour suprême Samuel Chase. Les députés fédéralistes dénoncèrent dans cette manœuvre un coup porté à l’indépendance de la justice. Pickering, qui exerçait souvent en état d’ébriété, fut condamné par le Sénat en 1804, mais la procédure de destitution de Chase fut plus difficile. Dans le cadre de ses activités à la Cour suprême, Chase avait souvent exprimé son scepticisme à l’égard de la démocratie, prédisant l'avènement proche d'une ochlocratie, mais il ne s’était pas montré aussi incompétent que Pickering. Plusieurs sénateurs républicains-démocrates se joignirent aux fédéralistes pour s’opposer à la destitution de Chase et celui-ci continua de siéger à la Cour jusqu’à sa mort en 1811. Même si les fédéralistes ne regagnèrent jamais le pouvoir politique qu’ils détenaient au cours des années 1790, la Cour Marshall continua de refléter les idéaux fédéralistes jusque dans les années 1830[20].

Jefferson nomma trois juges à la Cour suprême sous sa présidence. Une première vacance se produisit sous son mandat avec la démission d’Alfred Moore. Jefferson souhaitait le remplacer par un républicain-démocrate d’un État non représenté à la Cour et son choix se porta sur William Johnson, un jeune avocat qui avait exercé les fonctions de juge d’appel en Caroline du Sud. Après la mort de William Paterson en 1806, Jefferson nomma Henry Brockholst Livingston, juge de la Cour suprême de New York. Lorsque le Congrès ajouta un nouveau siège à la Cour suprême avec l'adoption du Seventh Circuit Act of 1807, le président demanda aux législateurs de l'aider à choisir la personne appelée à occuper le siège en question. La plupart d'entre eux soutinrent la candidature du député George W. Campbell du Tennessee, mais Jefferson ne voulait pas d'un membre du Congrès en exercice et lui préféra Thomas Todd, qui bénéficiait également des faveurs du Congrès et qui avait servi comme juge en chef de la cour d’appel du Kentucky. Jefferson espérait que ses nominations affaibliraient l’influence du juge en chef Marshall au sein de la Cour mais, à l’exception partielle de Johnson, les nouveaux arrivants votèrent la plupart du temps aux côtés de Marshall[21]. Jefferson nomma par ailleurs sept juges aux cours de circuit fédérales et neuf juges aux cours fédérales de district.

Politique intérieure

[modifier | modifier le code]Démocratie jeffersonienne

[modifier | modifier le code]Après l'issue victorieuse de la guerre d'indépendance, bon nombre de fédéralistes souhaitaient maintenir en place les structures de l'époque coloniale. Jefferson, à l'inverse, voulait bouleverser l'ordre social[22] : sa philosophie, que les historiens résument généralement sous le nom de « démocratie jeffersonienne », était marquée par sa croyance dans l'agrarisme et dans un interventionnisme limité du gouvernement fédéral. Les concepts de démocratie et d'égalité n'étaient alors pas très répandus et le plaidoyer de Jefferson en faveur de l'égalité politique pour les hommes blancs constituait une voix originale parmi les Pères fondateurs des États-Unis, dont beaucoup continuaient de penser que seuls les riches et les puissants devaient diriger la société[23].

Sous la pression des partisans de Jefferson, les États finirent par ouvrir le suffrage universel à tous les hommes blancs en supprimant les exigences en matière de propriété. L'extension du droit de vote et la mobilisation accrue des citoyens ordinaires permirent à des individus n'appartenant pas à l'élite d'accéder à des responsabilités gouvernementales, en particulier dans le Nord[24]. Dans les premières années de la République américaine, faire campagne était considéré comme une atteinte au droit de chaque citoyen de penser et de voter en toute indépendance ; en l'absence de véritable compétition électorale, le taux de participation était souvent très faible, parfois moins de 5 % des hommes éligibles[25]. Avec l'avènement du système bipartite, de nombreuses régions virent le taux de participation bondir à 20 % dans les années 1790 et à 80 % sous la présidence de Jefferson. L'historien Gordon S. Wood écrit que « selon les normes du début du XIXe siècle, l'Amérique possédait le système électoral le plus populaire au monde »[26].

Le développement de l'égalitarisme s'étendit au-delà du droit de vote avec le déclin de l'engagisme et la remise en question des hiérarchies traditionnelles en matière d'emploi et d'éducation[27]. Dans la même optique, Jefferson rompit avec certaines traditions initiées par ses prédécesseurs Adams et Washington en acceptant de recevoir tous les visiteurs sans distinction de statut social, en mettant fin à la pratique pour le président de prononcer ses discours au Congrès en personne et en appliquant un protocole moins strict lors des réceptions à la Maison-Blanche[28].

Face à l'extension du droit de vote, les fédéralistes commencèrent à leur tour à entrer dans le jeu partisan en se dotant d'une structure politique, de journaux et de sociétés auxiliaires[29]. La transition du pouvoir avec les républicains-démocrates en 1800 s'était déroulée de façon pacifique mais la plupart des dirigeants fédéralistes pensaient revenir rapidement aux affaires. Leur parti disposait encore d'un certain nombre de relais à l'échelon local ou étatique même si des personnalités comme John Jay ou Charles Cotesworth Pinckney s'étaient retirés de la vie publique. John Quincy Adams, reflétant les craintes d'autres fédéralistes jeunes et ambitieux, écrivit que le Parti fédéraliste « a été abandonné de façon totale et irrévocable… il ne pourra plus être ravivé, et ne le sera d'ailleurs jamais »[30]. À mesure que s'écoulait la présidence de Jefferson, la prédiction d'Adams se révéla exacte car les fédéralistes avaient de plus en plus mal à concurrencer les républicains-démocrates en dehors de la Nouvelle-Angleterre[31].

Fiscalité

[modifier | modifier le code]

L'une des priorités de Jefferson au début de son premier mandat fut de démanteler le programme fédéraliste des années 1790. Dès son entrée en fonction, il abrogea les dernières clauses subsistantes des lois sur les étrangers et la sédition et accorda son pardon aux dix individus qui avaient été poursuivis en justice en vertu de ces lois[32]. Il commença également à défaire le système fiscal mis en place par Hamilton, avec l'aide du secrétaire au Trésor Albert Gallatin[33]. L'administration Jefferson supprima aussi le droit d'accise sur le whisky ainsi que plusieurs autres impôts après avoir procédé à la fermeture de « bureaux inutiles » et à une coupe drastique dans le « personnel et les dépenses superflus »[34],[35].

Avec la suppression de ces diverses taxes, les recettes du gouvernement fédérales provinrent désormais à plus de 90 % des droits de douane[36]. Jefferson, opposant de longue date à la banque nationale, maintint toutefois en place la Première banque des États-Unis sur les conseils de Gallatin[37]. L'abrogation d'une grande partie du programme fédéraliste fit que de nombreux Américains n'avaient plus qu'un contact réduit avec les autorités fédérales, à l'exception du service postal[34]. L'historien Bernard Vincent relativise toutefois ce constat en écrivant que « le système fiscal et financier de Hamilton fut très peu touché, de même que les modalités règlementant les relations entre les États et le pouvoir fédéral »[38].

L'objectif ultime de Jefferson était l'abolition de la dette nationale, dont il considérait l'existence comme dangereuse et immorale[36]. Même si le « gaspillage » budgétaire fédéraliste se révéla moins important que ce que lui et Gallatin avaient prévu, la réduction des dépenses gouvernementales et la persistance d'une économie florissante pendant une grande partie de la présidence de Jefferson permirent à ce dernier de dégager des surplus budgétaires[39]. Le président diminua les effectifs de l'armée et de la marine qui ne revêtaient plus à ses yeux une grande utilité en temps de paix[40]. Sous son impulsion, la flotte abandonna les coûteux vaisseaux de guerre pour se doter de canonnières bon marché et cantonnées à des missions d'ordre purement défensif, afin de ne pas s'attirer l'hostilité des puissances étrangères[34]. Son administration limogea également de nombreux militaires et l'armée ne comptait plus que 3 350 officiers et soldats à la fin de sa présidence[36].

À l'issue de ses huit années au pouvoir, Jefferson était parvenu à réduire considérablement la dette publique, qui passa de 83 millions à 57 millions de dollars[41]. En 1806, confiant dans la capacité du pays à rembourser prochainement l'intégralité de sa dette, Jefferson proposa d'augmenter les effectifs de l'armée et d'adopter un amendement constitutionnel autorisant explicitement le Congrès à allouer des fonds pour l'éducation et les travaux publics, mais ces suggestions furent rejetées par les parlementaires[42]. La même année, le Congrès autorisa la construction de la National Road qui devait relier la côte Est à Saint-Louis dans le Missouri, mais le chantier ne démarra véritablement qu'en 1811[43].

Controverse de Yazoo

[modifier | modifier le code]Au début des années 1800, une grande partie de la frontière américaine était sujette à une compétition féroce entre les colons, les spéculateurs fonciers et les Amérindiens. Les terres de la Yazoo (Yazoo Land), situées à l'ouest de la Géorgie, ne faisaient pas exception et furent au cœur d'une vive controverse sous la présidence de Jefferson. L'État de Géorgie s'était en effet livré à une opération frauduleuse massive en cédant de larges parcelles de la Yazoo Land avant d'adopter peu après une loi qui annulait rétroactivement les ventes. Avec la signature du pacte de 1802 entre les autorités fédérales et l'État de Géorgie, le gouvernement acheta les terres à l'ouest de la Géorgie — l'Alabama et le Mississippi actuels —, accepta de tout faire pour écarter les revendications amérindiennes dans la région et s'employa à régler les cas d'individus qui avaient été floués dans cette affaire[44]. En 1804, Jefferson chercha à dédommager les victimes du scandale en leur octroyant une partie des terres acquises lors du pacte, mais le député John Randolph parvint, avec d'autres, à enterrer le projet qu'il considérait comme un cadeau fait aux spéculateurs fonciers. Cet incident marqua le début d'un factionnalisme au sein du Parti républicain-démocrate qui se révéla problématique pour Jefferson et ses successeurs, Randolph et ses partisans (surnommés les tertium quids) n'hésitant pas à critiquer les présidents issus de leur propre parti[45]. La controverse de Yazoo Land se poursuivit jusqu'en 1814, date à laquelle le Congrès accepta d'indemniser les plaignants[46].

Expéditions continentales

[modifier | modifier le code]

Avant même l'achat de la Louisiane à la France en 1803, Jefferson avait planifié une expédition dans les terres situées à l'ouest du fleuve Mississippi[47]. Le président considérait qu'il était important pour les États-Unis de s'attribuer la « découverte » du territoire de l'Oregon en documentant et en établissant une présence américaine effective avant que les Européens ne le fassent[48]. Jefferson espérait également que l'expédition arriverait à découvrir un passage au nord-ouest vers l'océan Pacifique et contribuer ainsi à l'expansion du commerce américain[49]. En 1804, il désigna Meriwether Lewis, son secrétaire particulier, et William Clark pour commander l'expédition et baptisa cette dernière le « corps de la découverte » (Corps of Discovery)[50],[51]. Le choix de Lewis plutôt qu'une personnalité scientifique pour diriger la mission s'était imposé à Jefferson en raison de l'expérience militaire de Lewis en forêt et de sa « familiarité avec les mœurs et le caractère indiens ». Avant le départ, Jefferson, qui possédait la plus grande collection de livres au monde en matière de géographie et d'histoire naturelle du continent nord-américain, enseigna à Lewis les rudiments de la cartographie, de la botanique, de l'histoire naturelle, de la minéralogie, de l'astronomie et de la navigation[52].

En , l'expédition, composée d'une quarantaine de personnes, quitta Saint-Louis et remonta le cours du Missouri[53]. Sur les indications de Sacagawea, une jeune guide shoshone, et de plusieurs tribus amérindiennes rencontrées en chemin, Lewis et Clark atteignirent l'océan Pacifique en . Après la fin de l'hiver, l'expédition entama le voyage de retour le et rentra à Saint-Louis le de la même année. Son principal apport fut de faire considérablement progresser la connaissance géographique et scientifique de l'Ouest nord-américain ainsi que des tribus amérindiennes peuplant ce territoire[54]. Deux mois après la fin de l'expédition, Jefferson fit sa première déclaration publique au Congrès dans laquelle il mentionnait en une phrase le succès de la mission avant de justifier les dépenses engagées[49]. La plupart des découvertes de l'expédition — graines, fossiles, plantes et autres spécimens — furent déposées à la Société américaine de philosophie[55]. Une entreprise de commerce de fourrure transcontinentale vit le jour dès 1808 sous l'impulsion de l'homme d'affaires John Jacob Astor, et en 1811 fut bâti Fort Astoria, le premier établissement américain de la côte Ouest[56].

En dehors de l'expédition Lewis et Clark, Jefferson organisa d'autres missions d'exploration vers l'Ouest dont certaines s'aventurèrent jusqu'en territoire espagnol[57]. William Dunbar et George Hunter conduisirent une expédition sur la rivière Ouachita, Thomas Freeman et Peter Custis visitèrent la Rivière Rouge et Zebulon Pike explora les Montagnes Rocheuses ainsi que le Sud-Ouest. Les expéditions menées sous la présidence de Jefferson fournirent des informations extrêmement précieuses pour la connaissance de la frontière américaine[58].

Autres mesures

[modifier | modifier le code]Jefferson estimait urgent de disposer, à l'échelle nationale, d'une académie militaire capable de former des officiers du génie compétents afin de ne plus dépendre de recrues étrangères pour des postes de ce type[59]. La création d'une académie devait aussi aider à remplacer les nombreux officiers fédéralistes limogés par Jefferson lors de sa prise de fonction[60]. Le , Jefferson promulgua le Military Peace Establishment Act qui donnait naissance à l’Académie militaire de West Point. Les 29 articles de la loi détaillaient également l'ensemble des nouveaux droits et devoirs attribués aux militaires[61].

Un nouvel État, l'Ohio, fut admis dans l'Union sous la présidence de Jefferson. La pétition des autorités locales pour le processus d'admission fut validée par le Congrès le mais ne fut pas soumise aux États pour ratification, ce qui laissait planer une incertitude quant à la date exacte de l'admission de l'Ohio au sein de l'Union. Cette lacune ne fut comblée qu'en 1953 avec l'adoption par le Congrès d'une législation fixant la date en question au [62].

Afin d'éviter la répétition d'un scénario semblable à l'élection présidentielle de 1800, qui avait vu Jefferson et Burr arriver à égalité des votes au sein du collège électoral, le Congrès adopta le 12e amendement de la Constitution des États-Unis qui instaurait une nouvelle procédure pour l'élection du président et du vice-président. Le texte fut soumis aux États pour ratification en et validé par la majorité d'entre eux (treize à l'époque) pour être formellement intégré à la Constitution en [63].

Politique étrangère

[modifier | modifier le code]Guerre contre les pirates barbaresques

[modifier | modifier le code]

Les États-Unis étaient confrontés depuis plusieurs décennies au problème des pirates barbaresques d'Afrique du Nord qui capturaient les navires de commerce américains, pillaient les marchandises, réduisaient en esclavage les équipages et exigeaient de lourdes rançons pour leur libération[64]. Au temps des colonies britanniques d'Amérique, les navires américains étaient protégés des attaques de pirates par l'influence navale et diplomatique de la Grande-Bretagne, mais cette protection cessa lorsque les colonies déclarèrent leur indépendance en 1776[65]. Pour faire face à la menace, le Congrès adopta en 1794 une loi qui autorisait le paiement de tributs aux États barbaresques et vota la même année le Naval Act qui créait l'U.S. Navy en lançant la construction de six frégates. À la fin des années 1790, les États-Unis avaient conclu des accords avec l'ensemble des États barbaresques, mais dans les semaines qui précédèrent l'investiture de Jefferson, Tripoli commença à attaquer des vaisseaux de commerce américains afin d'obtenir un nouveau tribut[66].

Jefferson ne souhaitait pas déclencher une guerre internationale mais il pensait que le recours à la force était le meilleur moyen d'empêcher les États barbaresques d'exiger des tributs supplémentaires. Il déploya en conséquence la marine américaine en mer Méditerranée pour lutter contre les pirates barbaresques, précipitant le déclenchement de la guerre de Tripoli. Les premiers résultats furent toutefois décevants avec la capture en 1803, au large de Tripoli, de la frégate USS Philadelphia. En , le lieutenant Stephen Decatur conduisit un raid audacieux dans la rade de Tripoli qui se solda par la destruction de la Philadelphia, hissant Decatur au rang de héros national[67]. Grâce à l'action de la jeune marine américaine, Jefferson contraignit Tunis et Alger à rompre leur alliance avec Tripoli, qui dut se résoudre à demander la paix. Le président fit en parallèle bombarder Tripoli à cinq reprises par la flotte, ce qui permit de restaurer momentanément la paix en Méditerranée[68]. Jefferson n'en continua pas moins de verser des tributs aux États barbaresques restants jusqu'à la fin de sa présidence[69].

Achat de la Louisiane

[modifier | modifier le code]

Jefferson considérait l'expansion vers l'Ouest comme une étape importante dans l'établissement d'une république peuplée de fermiers autonomes et relativement affranchis des contraintes du pouvoir fédéral. Au moment de sa prise de fonction, les colons américains s'étaient implantés jusqu'au fleuve Mississippi même si de nombreuses terres restaient vacantes ou habitées seulement par les Amérindiens[70]. Un fort courant aux États-Unis, particulièrement à l'Ouest, était favorable à l'expansion territoriale et notamment à l'annexion de la province espagnole de Louisiane[71]. Du fait de la faiblesse des établissements espagnols dans cette région, Jefferson pensait que l'occupation de la Louisiane par la Grande-Bretagne ou les États-Unis n'était qu'une question de temps[72]. Les visées expansionnistes de Washington furent toutefois compromises avec la signature, en 1801, du traité d'Aranjuez qui transférait la souveraineté de la Louisiane à la France de Napoléon Bonaparte[71]. Bien que les pressions exercées par le gouvernement français eussent précipité la ratification du traité, l'Espagne jugeait également que la présence des Français en Louisiane contribuerait à mettre la Nouvelle-Espagne à l'abri des velléités d'expansion américaines[72].

Le rêve de Napoléon était de recréer l'Empire colonial français en Amérique du Nord, ce qui n'était pas sans risquer de rallumer les tensions avec la République américaine, encore vives après la conclusion de la Quasi-guerre en 1800[71]. Son intention initiale était de rétablir la puissance française dans un espace géographique allant de La Nouvelle-Orléans à Saint-Domingue, une île à sucre des Caraïbes qui était alors secouée par une révolte d'esclaves. Un corps expéditionnaire français fut dépêché à Saint-Domingue pour mater l'insurrection tandis qu'un second corps se préparait à débarquer à La Nouvelle-Orléans, mais la défaite de l'armée face aux rebelles haïtiens mit fin aux ambitions de Napoléon dans l'hémisphère Ouest[73]. Au début de l'année 1803, le président Jefferson demanda à James Monroe de rejoindre en France l'ambassadeur Robert Livingston afin de négocier l'achat de La Nouvelle-Orléans, de la Floride orientale et de la Floride occidentale à la France[74]. À la grande surprise de la délégation américaine, Napoléon se déclara prêt à céder l'entièreté de la Louisiane aux États-Unis pour la somme de 15 millions de dollars[75]. En revanche, les deux Florides restaient au pouvoir de l'Espagne en vertu des clauses du traité d'Aranjuez, malgré l'insistance des négociateurs américains. Les conditions de l'achat de la Louisiane furent validées par les deux partis le et approuvées par Napoléon le lendemain[76].

Le secrétaire d'État James Madison ayant donné son assurance que l'acquisition était conforme aux principes de la Constitution, le traité fut rapidement confirmé par le Sénat et le financement nécessaire autorisé dans la foulée par la Chambre des représentants[77]. L'achat de la Louisiane, conclu en , scella la fin des prétentions françaises en Amérique du Nord et assura aux États-Unis le contrôle du fleuve Mississippi[78]. La superficie du pays en fut presque doublée et le secrétaire au Trésor Gallatin n'eut d'autre choix que d'emprunter auprès de banques étrangères pour honorer le paiement[79]. L'acquisition de la Louisiane fut, dans l'ensemble, largement approuvée au sein de la population, mais quelques fédéralistes osèrent émettre une voix discordante : le représentant Fisher Ames écrivit ainsi : « nous devons donner de l'argent dont nous manquons pour des terres dont nous disposons déjà à l'excès »[80].

Disgrâce et procès du vice-président Burr

[modifier | modifier le code]Ayant dû renoncer à se représenter sur le ticket républicain-démocrate de 1804, le vice-président Aaron Burr tenta vainement de se faire élire gouverneur de New York en . Le chef de file du Parti fédéraliste, Alexander Hamilton, avait joué un rôle décisif dans cette défaite[81] par des remarques acerbes faites à l'encontre de Burr. S'estimant gravement offensé, Burr provoqua Hamilton en duel[82]. Celui-ci se déroula le à Weehawken, dans le New Jersey, et Hamilton fut mortellement blessé. Accusé de meurtre dans les États de New York et du New Jersey, Burr s'enfuit un temps en Géorgie avant de rentrer à Washington pour présider le Sénat lors du procès du juge Samuel Chase. Les procédures ouvertes à son encontre furent alors « discrètement enterrées », selon l'expression d'un historien américain[81].

Politique vis-à-vis d'Haïti et de la Floride

[modifier | modifier le code]

Dans les premiers mois de l'année 1802, Jefferson fut informé que Napoléon, confronté à la révolution haïtienne, avait pour projet de réaffirmer la présence française à Saint-Domingue et en Louisiane. Les États-Unis proclamèrent aussitôt leur neutralité à l'égard du conflit mais permirent toutefois à la contrebande de guerre « de continuer à affluer vers les Noirs par les canaux marchands américains habituels » tandis que « l'administration refuserait toutes les demandes françaises d'assistance, de crédit ou de prêt ». Jefferson redoutait certes d'assister à l'émergence d'une nation dirigée par des esclaves mais les implications géopolitiques et commerciales des plans de Napoléon constituaient à ses yeux une menace bien plus préoccupante[83].

La république indépendante d'Haïti fut proclamée en 1804 après la victoire des rebelles sur l'armée française, mais Jefferson refusa de reconnaître le nouveau régime[84], en partie pour manifester ses bonnes dispositions à l'égard de Napoléon et obtenir son soutien en vue de l'acquisition de la Floride[85]. De plus, les propriétaires d'esclaves américains avaient été horrifiés par les massacres de planteurs commis par les esclaves lors de la rébellion et le Congrès, à majorité sudiste, accueillit fraîchement la nouvelle des événements survenus dans l'île. Surtout, le succès de la révolte haïtienne fit craindre une insurrection servile comparable dans les États du Sud. Pour l'historien Tim Matthewson, Jefferson « embrassa les vues de la politique sudiste, l'embargo sur le commerce et la non-reconnaissance, la défense de l'esclavage dans son pays et le dénigrement d'Haïti à l'étranger »[86]. George Herring déclare quant à lui que « la diplomatie conduite au sujet de la Floride le révèle [Jefferson] sous son plus mauvais jour » et que « sa soif de terre l'emportait sur son souci des principes »[87].

Pour autant, l'attitude de Jefferson à l'égard d'Haïti n'entraîna aucune avancée significative sur le projet d'acquisition des deux Florides, toujours contrôlées par l'Espagne. L'un des arguments utilisés par le gouvernement américain était que la vente de la Louisiane concernait également les terres s'étendant à l'ouest jusqu'au Río Grande ainsi que la Floride occidentale délimitée par le fleuve Perdido à l'est. L'administration Jefferson entendait s'appuyer sur ces revendications pour contraindre l'Espagne, avec l'aide des Français, à se séparer des territoires convoités. En 1806, le Congrès débloqua 2 millions de dollars en prévision de l'achat et certains expansionnistes radicaux étaient même d'accord pour permettre au président d'acquérir le Canada, y compris par la force[88]. Cependant, contrairement à ce qui s'était passé pour la Louisiane, les dynamiques de la politique européenne vinrent contrarier l'ambition de Jefferson. Si Napoléon avait certes joué la carte de Washington contre Madrid pour s'en tirer à bon compte, la France était toujours alliée à l'Espagne et cette dernière n'avait aucune envie de céder la Floride, espérant au contraire s'en servir comme point d'appui face à des États-Unis en pleine expansion. Les autorités espagnoles furent en outre extrêmement choquées d'apprendre que Jefferson avait tenté de soudoyer des responsables français pour parvenir à ses fins et ce dernier dut renoncer à son projet[89].

Relations avec les Amérindiens

[modifier | modifier le code]

Conformément à ses idéaux imprégnés de la philosophie des Lumières, Jefferson adopta à l'égard des Amérindiens un « programme de civilisation », en fait une politique d'assimilation qui reposait sur l'instauration de relations amicales avec les tribus et le développement de l'agriculture[90]. Selon l'historienne Élise Marienstras, « le processus consisterait pour les Indiens […] d'abandonner ces terres dont ils n'étaient pas capables de profiter, et de partir plus loin ou de se transformer en cultivateurs américains jeffersoniens. Ceux-ci, une fois vendu l'excédent de terres, disposeraient d'un capital à investir dans une agriculture intensive, dont les surplus produiraient des bénéfices grâce auxquels ils pourraient encore accroître leur production, leur consommation et leur bien-être »[91]. Plusieurs tribus, dont les Chaouanons du chef Catecahassa et les Creeks, se soumirent aux exigences de Jefferson, mais le rêve du président américain de fonder une nation transcontinentale le fit se détourner de plus en plus des politiques d'assimilation pour encourager la colonisation des territoires de l'Ouest par les Blancs au détriment de l'intégration pacifique des autochtones[90].

Au moment où Jefferson arriva au pouvoir, le chef chaouanon Tecumseh et son frère Tenskwatawa menaient des raids contre les établissements américains de la vallée de l'Ohio, avec le soutien des marchands anglais du Canada qui approvisionnaient en munitions les Amérindiens. Déterminés à bâtir une confédération des tribus autochtones du Nord-Ouest, les deux frères furent une source d'agacement continuelle pour les colons. Les nations amérindiennes étaient particulièrement sensibles au message de Tenskwatawa qui, au nom de la purification de sa société, en appelait à l'expulsion des colons américains, ces « enfants du démon »[92]. Les succès obtenus par les Amérindiens poussèrent la Grande-Bretagne à envisager la création d'une nation satellite indienne dans certaines parties du territoire américain[93], et les raids furent l'une des causes majeures du déclenchement de la guerre anglo-américaine de 1812.

Abolition de la traite négrière

[modifier | modifier le code]Dans les années 1790, un certain nombre de dirigeants hostiles à l'esclavage pensaient que l'« institution particulière » était condamnée à disparaître dans un futur proche. Leur espoir résidait dans la vigueur du mouvement abolitionniste au Nord et dans la chute des importations d'esclaves en direction des États du Sud. Le principal obstacle à une avancée majeure sur la question était une disposition constitutionnelle qui interdisait au Congrès de voter une loi interdisant l'importation des esclaves avant 1808[94]. Le Sud était d'autant moins enclin à soutenir l'abolition que la crainte de révoltes d'esclaves s'était beaucoup répandue à la fin du XVIIIe siècle et que de nombreux États avaient adopté des Black Codes (« codes noirs ») afin de restreindre les libertés des Noirs affranchis[95]. Sous son mandat, Jefferson fut déçu de constater que la jeune génération ne faisait rien pour tenter d'abolir l'esclavage et il évita le plus souvent d'aborder le sujet avant 1806, même s'il parvint à convaincre le Congrès d'empêcher l'importation de nouveaux esclaves en Louisiane[96].

En prévision de l'expiration de la clause constitutionnelle interdisant de légiférer sur le commerce d'esclaves, Jefferson s'exprima sur la question dans son message annuel au Congrès de et se prononça en faveur de l'abolition de la traite négrière, qu'il considérait comme « des violations des droits humains qui ont été commises depuis si longtemps sur les inoffensifs habitants d'Afrique, et que la moralité, le prestige et les meilleurs intérêts de notre pays sont depuis longtemps désireux de proscrire ». Jefferson promulgua la loi mettant fin à la traite négrière en [97]. Ainsi que le rappelle Bernard Vincent, l'adoption du texte au Congrès ne s'était pas faite sans difficulté : « la loi fut votée, mais il fut clair pour tous que les sudistes ne la respecteraient pas »[98]. De fait, alors que le commerce légal d'esclaves avait entraîné l'importation de 14 000 esclaves par an, les importations illégales se poursuivirent dans les décennies suivantes au rythme d'environ 1 000 esclaves chaque année[97]. L'historien John Chester Miller affirme néanmoins que « l'achat de la Louisiane et l'abolition de la traite négrière furent les deux plus grandes réussites de la présidence de Jefferson »[99].

Tensions avec les puissances européennes : l’Embargo Act de 1807

[modifier | modifier le code]Avec le déclenchement des guerres de la Révolution française en 1792, le commerce américain connut une expansion phénoménale, en partie grâce au fait que les navires battant pavillon des États-Unis étaient considérés comme neutres par les puissances européennes[100]. Même si les Britanniques souhaitaient limiter les échanges commerciaux avec la France, ils ne s'opposèrent pas vraiment à la poursuite du commerce américain avec la métropole française et ses colonies après la signature du traité de Jay en 1794[101]. Jefferson était partisan de la neutralité à l'égard des conflits européens et se fit un ardent défenseur de la liberté de navigation pour les vaisseaux neutres, dont ceux des États-Unis[102]. Au début de son mandat, il parvint à conserver des relations amicales avec la France et la Grande-Bretagne mais les tensions avec cette dernière se firent de plus en plus fortes à partir de 1805[103].

En quête de matelots pour peupler ses bâtiments de guerre, la Royal Navy s'empara de plusieurs centaines de navires américains et enrôla de force les équipages, soit 6 000 marins, en vertu de la méthode de la « presse ». Ces procédés rendirent les Américains fous de rage[104]. Londres décréta également un blocus sur l'ensemble du continent européen, ce qui mit fin à sa politique de tolérance à l'égard du commerce américain. Si les Britanniques restituaient la plupart du temps les marchandises américaines saisies mais non destinées aux ports français, le blocus affecta considérablement le dynamisme commercial des États-Unis et suscita une profonde indignation à travers le pays, non seulement pour ses répercussions économiques mais aussi parce qu'il était perçu comme une atteinte scandaleuse à l'honneur national. En réaction aux agissements de la Grande-Bretagne, Jefferson préconisa un renforcement de la marine tandis que le Congrès vota le Non-Importation Act, qui imposait des restrictions sur la majeure partie des importations d'origine britannique[105].

Afin de rétablir des relations plus pacifiques entre les États-Unis et la Grande-Bretagne, l'ambassadeur américain à Londres James Monroe négocia le traité Monroe-Pinkney de 1806 qui devait être un renouvellement du traité de Jay[106]. Opposant de longue date à cet accord, qui avait empêché d'imposer des sanctions économiques à l'Angleterre, Jefferson rejeta le nouveau traité. Les tensions avec les Britanniques s'aggravèrent à l'occasion de l'affaire Chesapeake-Leopard : en , un combat naval entre une frégate américaine, l'USS Chesapeake, et un navire de ligne britannique, le HMS Leopard, s'était en effet soldé par la mort ou l'enrôlement forcé de plusieurs marins américains. Pour ne rien arranger, Napoléon signa en le décret de Milan qui autorisait la saisie des navires commerçant avec l'Angleterre, ce qui rendait les vaisseaux de commerce américains vulnérables aux attaques des deux premières puissances maritimes mondiales[107].

La réaction de Jefferson ne se fit pas attendre : la même année, le Congrès adopta l’Embargo Act dont l'objectif était d'obliger la France et l'Angleterre à respecter la neutralité américaine en stoppant toute activité commerciale avec ces deux pays[108]. L'historien André Kaspi précise que l'embargo « s'applique à toutes les nations : les bateaux américains ne feront plus voile vers les ports étrangers ; les bateaux étrangers ne transporteront plus de marchandises jusqu'aux ports américains »[109]. Des exportations vers l'Europe continuèrent toutefois d'avoir lieu par le biais de la contrebande qui connut très rapidement un vif regain[108]. Jefferson tenta d'endiguer le phénomène en ordonnant à l'armée de faire respecter l'embargo, ce qui allait pourtant à l'encontre de sa conception d'un gouvernement au pouvoir limité. En conséquence, le commerce extérieur des États-Unis s'effondra, ce qui entraîna de graves répercussions économiques à l'échelle du pays ; en Nouvelle-Angleterre, particulièrement touchée, l'embargo devint extrêmement impopulaire. La contestation était telle que le Congrès décida, en , de supprimer l'embargo pour le remplacer par le Non-Intercourse Act qui autorisait de nouveau le commerce avec l'Europe à l'exception de l'Angleterre et de la France[110].

La suspension du commerce avec l'étranger endommagea fortement la popularité du président, qui fut la cible de libelles et de pamphlets dont l'un affirmait que « Thomas Jefferson était le plus fieffé imbécile auquel Dieu ait donné vie »[111]. La plupart des historiens ont tiré un bilan sévère de l'embargo, jugé inefficace et préjudiciable aux intérêts américains[112],[113]. Les membres du cabinet de Jefferson formulaient eux-mêmes de nombreuses critiques sur la politique de l'embargo mais ils la considéraient préférable à la guerre[114]. Pour Joyce O. Appleby, l'embargo fut indubitablement la « politique la moins efficace » de Jefferson, tandis que Joseph J. Ellis le décrit comme « une calamité pure et simple »[115],[116]. D'autres spécialistes estiment cependant qu'au travers de cette mesure novatrice et non-violente, les États-Unis sont parvenus à aider la France dans sa guerre avec l'Angleterre tout en préservant leur neutralité[117],[118]. De son côté, Jefferson pensait que l'échec de l'embargo avait été précipité par l'égoïsme et le manque de « vertu républicaine » des marchands et commerçants, et affirmait qu'une application plus stricte des mesures de restriction à l'encontre des marchandises aurait permis d'éviter le déclenchement de la guerre de 1812[117],[119].

Échéances électorales

[modifier | modifier le code]Élection présidentielle de 1804

[modifier | modifier le code]

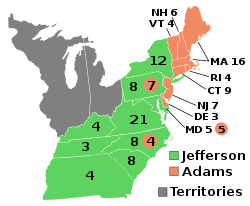

À l'instar de ses deux prédécesseurs, Jefferson fut candidat à un second mandat lors de l'élection présidentielle de 1804. Cette dernière fut la première à se dérouler après la ratification du 12e amendement de la Constitution, en vertu duquel le président et le vice-président étaient élus par les grands électeurs de façon séparée. Burr n'ayant que peu de chance d'être reconduit dans ses fonctions, le caucus républicain-démocrate désigna comme colistier de Jefferson le gouverneur de New York George Clinton. Le Parti fédéraliste choisit de son côté Charles Cotesworth Pinckney pour la présidence et Rufus King pour la vice-présidence. Les fédéralistes dénoncèrent l'athéisme supposé de Jefferson et critiquèrent son soutien à la démocratisation du système politique, mais leurs attaques se concentrèrent principalement sur la relation du président avec l'une de ses esclaves, Sally Hemings, qu'ils jugeaient hypocrite étant donné le soutien inébranlable de Jefferson à la perpétuation de l'esclavage. Les républicains-démocrates avaient toutefois la chance de bénéficier d'une organisation politique solidement implantée alors que la philosophie fédéraliste du « gouvernement par l'élite » rencontrait de moins en moins l'adhésion des foules. Le jour de l'élection, Jefferson obtint 162 votes de grands électeurs sur 174 et remporta tous les États à l'exception du Delaware et du Connecticut[120].

Élection présidentielle de 1808

[modifier | modifier le code]Se conformant à la tradition initiée par George Washington, Jefferson refusa de solliciter un troisième mandat et appuya la candidature de son secrétaire d'État et ami James Madison en vue de l'élection présidentielle de 1808. La politique étrangère de l'administration Jefferson, dont Madison était co-responsable, ne faisait toutefois pas l'unanimité au sein du parti présidentiel, notamment chez les tertium quids de John Randolph[121]. Les dirigeants républicains-démocrates hostiles à Madison, dont faisaient partie Randolph, Samuel Smith ou William Duane, se déclarèrent ainsi prêts à soutenir une éventuelle candidature de James Monroe[122]. En outre, le vice-président Clinton, candidat à sa propre succession, annonça son intention de briguer la fonction suprême et il fallut tout le prestige et le charme de Jefferson pour convaincre les dissidents de demeurer fidèles au parti en dépit de leurs désaccords avec Madison[123]. Ces querelles intestines n'empêchèrent pas Madison de décrocher l'investiture et de remporter l'élection face au candidat fédéraliste Charles Cotesworth Pinckney avec 122 votes de grands électeurs sur 176[124].

Héritage

[modifier | modifier le code]

Jon Meacham considère Jefferson comme la figure la plus influente de la République américaine durant ses trente premières années d'existence, suivi par James Madison, James Monroe, Andrew Jackson et Martin Van Buren[125]. La réputation de Jefferson fut très décriée pendant la guerre de Sécession en raison de son soutien aux droits des États. À la fin du XIXe siècle, son héritage faisait toujours l'objet de controverses, les conservateurs estimant que sa philosophie démocratique avait contribué à l'émergence du mouvement populiste dans les années 1890 tandis que les progressistes réclamaient un gouvernement fédéral interventionniste qui allait à l'encontre des principes énoncés par Jefferson. Les deux groupes s'accordaient sur le fait que l'histoire avait donné raison à Hamilton sur Jefferson, et le président démocrate Woodrow Wilson écrivit même que si Jefferson fut « certes un grand homme, il ne fut pas un grand Américain »[126],[127].

Les années 1930 virent à nouveau la figure de Jefferson briller au firmament de la vie politique américaine. Le président Franklin Delano Roosevelt et les démocrates partisans du New Deal célébrèrent son engagement en faveur de l'« homme ordinaire » et l'érigèrent en fondateur de leur parti. Jefferson devint également un symbole de la démocratie américaine au commencement de la guerre froide et sa popularité auprès de l'opinion publique fut considérable dans les décennies d'après-guerre[128],[129]. À la suite du mouvement des droits civiques des années 1950 et 1960, l'héritage de Jefferson fut réexaminé sous l'angle de son rapport à l'esclavage et de sa situation de propriétaire d'esclaves. Des analyses ADN effectuées à la fin des années 1990 semblèrent confirmer les allégations selon lesquelles il avait entretenu une relation avec Sally Hemings, ce qui entraîna une vague de publications sur le sujet[130],[131],[132]. Faisant le constat de l'abondante production historique et scientifique consacrée à Jefferson au cours des dernières années, l’historien Gordon S. Wood résume les débats passionnés suscités par le 3e président américain : « même si beaucoup d’historiens et d’autres personnes sont embarrassés par ses contradictions et ont cherché à le faire tomber de son piédestal démocratique… sa position, bien que chancelante, semble toujours assurée »[133].

André Kaspi et Hélène Harter soulignent qu'en dépit des prises de position de Jefferson en faveur d'une présidence « faible », son mandat fut marqué par un renforcement du pouvoir exécutif :

« Grâce à sa majorité au Congrès, il dispose d'une grande marge de manœuvre politique. Mais il va plus loin. Considérant son parti comme un outil de pouvoir et de gouvernement, il s'impose comme un leader législatif. Il propose de nombreuses lois par l'intermédiaire de ses partisans au Congrès […]. Il élargit les missions du caucus républicain, qui se transforme en un espace de conception de la législation, alors que les fédéralistes, désorganisés, sont minoritaires et en perte de vitesse. Il choisit les dirigeants du Congrès à l'instar du speaker, le président de la Chambre des représentants, dont il fait un personnage clef du pouvoir législatif. Jefferson invente la présidence activiste et, ce faisant, va paradoxalement dans le sens de la présidence forte qu'il décriait quand il était dans l'opposition[134]. »

Les historiens et les politologues citent généralement Jefferson comme l'un des meilleurs présidents américains. Claude Fohlen écrit ainsi que Jefferson fait partie du « cercle très étroit de l'élite présidentielle » et que « seuls, au cours du XIXe siècle, Andrew Jackson et Abraham Lincoln ont donné à la présidence un tel prestige et joui d'une autorité comparable sur leurs concitoyens »[135]. Dans les enquêtes d'opinion, il figure souvent juste derrière le trio de tête et les sondages effectués entre 1982 et 2010 par le Siena Research Institute auprès d'universitaires spécialistes de la présidence ont constamment rangé Jefferson parmi les cinq plus grands présidents de l'histoire des États-Unis[136]. Il a également terminé en cinquième position dans une enquête réalisée en 2015 par la Brookings Institution auprès des membres de l’American Political Science Association[137]. Toutefois, même si les spécialistes ne tarissent généralement pas d'éloges sur l'efficacité globale de Jefferson à la présidence, un sondage mené auprès d'historiens en 2006 a présenté l’Embargo Act de 1807 comme la septième pire erreur commise par un président en exercice[138]. Fohlen résume de la manière suivante les difficultés et les réussites de la présidence de Jefferson :

« Pendant deux mandats successifs […], il imprima sa marque au jeune État, en cherchant à demeurer fidèle aux valeurs qui étaient les siennes. Tâche difficile, voire impossible au moment où les États-Unis durent faire face, de nouveau, à un conflit généralisé en Europe et où leur neutralité fut, une fois encore, remise en cause, avec toutes ses conséquences sur l'opinion américaine. Pour Jefferson, ces huit années furent un déchirement permanent entre ses aspirations et la raison d'État, entre ses idéaux et les réalités politiques, lui imposant des choix qui allaient contre sa conscience. Mais, au-delà des contingences et des affrontements quotidiens, il eut, le premier, la vision d'une Amérique tournée vers le continent grâce à l'acquisition de la Louisiane et à l'exploration de l'Ouest par Lewis et Clark, vouée à l'expansion territoriale, consacrée à la démocratie et ouverte à tous ceux que tentait l'aventure de la liberté[139]. »

Bibliographie

[modifier | modifier le code]- Claude Fohlen, Thomas Jefferson, Presses universitaires de Nancy, , 224 p. (ISBN 978-2-8648-0544-1).

- André Kaspi, Les Américains : 1. Naissance et essor des États-Unis, 1607-1945, Paris, Seuil, coll. « Points Histoire », (1re éd. 1986), 527 p. (ISBN 978-2-7578-4154-9).

- Bernard Vincent (dir.), Histoire des États-Unis, Paris, Flammarion, coll. « Champs histoire », , 684 p. (ISBN 978-2-08-128304-6).

- (en) Stephen E. Ambrose, Undaunted Courage : Meriwether Lewis, Thomas Jefferson, and the Opening of the American West, Simon and Schuster, , 511 p. (ISBN 978-0-684-81107-9, lire en ligne).

- (en) Joyce O. Appleby, Thomas Jefferson : The American Presidents Series : The 3rd President, 1801–1809, Henry Holt and Company, , 184 p. (ISBN 978-0-8050-6924-2).

- (en) Richard B. Bernstein, Thomas Jefferson, New York, Oxford University Press, , 253 p. (ISBN 978-0-19-518130-2, lire en ligne).

- (en) Francis D. Cogliano, Thomas Jefferson : Reputation and Legacy, Edinburgh University Press, , 276 p. (ISBN 978-0-7486-2499-7).

- (en) Gregory Fremont-Barnes, The Wars of the Barbary Pirates : To the Shores of Tripoli – The Rise of the US Navy and Marines, Osprey Publishing, , 96 p. (ISBN 978-1-84603-030-7).

- (en) George C. Herring, From Colony to Superpower : U.S. Foreign Relations Since 1776, New York (N. Y.), Oxford University Press, , 1035 p. (ISBN 978-0-19-507822-0).

- (en) David McCullough, John Adams, New York, Simon & Schuster, .

- (en) Forrest McDonald, The Presidency of Thomas Jefferson, University Press of Kansas, , 216 p. (ISBN 978-0-7006-0330-5).

- (en) Jon Meacham, Thomas Jefferson : The Art of Power, Random House LLC., , 800 p. (ISBN 978-0-679-64536-8, lire en ligne).

- (en) Walter Nugent, Habits of Empire : A History of American Expansion, New York, Knopf, , 387 p. (ISBN 978-1-4000-4292-0).

- (en) Merrill D. Peterson, Thomas Jefferson and the New Nation; a Biography, Oxford University Press, (ISBN 978-0-19-500054-2).

- (en) Junius Rodriguez, The Louisiana Purchase : A Historical and Geographical Encyclopedia, ABC-CLIO, , 513 p. (ISBN 978-1-57607-188-5, lire en ligne).

- (en) Spencer C. Tucker (éditeur), The Encyclopedia of the Wars of the Early American Republic, 1783–1812 : A Political, Social, and Military History, Santa Barbara (Californie), ABC-CLIO, , 1067 p. (ISBN 978-1-59884-156-5).

- (en) Gordon S. Wood, Empire of Liberty : A History of the Early Republic, Oxford University Press, , 800 p. (ISBN 978-0-19-983246-0).

Notes et références

[modifier | modifier le code]- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Presidency of Thomas Jefferson » (voir la liste des auteurs).

- ↑ Wood 2009, p. 211 et 212.

- ↑ Wood 2009, p. 267 et 268.

- ↑ Wood 2009, p. 277 et 278.

- ↑ Bernstein 2003, p. 126 à 128 ; McCullough 2001, p. 556.

- ↑ McCullough 2001, p. 543 et 544.

- ↑ Wood 2009, p. 278 et 279 ; 283 à 285.

- ↑ Appleby 2003, p. 4 et 5.

- (en) « Inauguration of Thomas Jefferson, 1801 », sur inaugural.senate.gov (consulté le ).

- ↑ (en) Kevin J. Hayes, « The First Inaugural Address », dans The Road to Monticello: The Life and Mind of Thomas Jefferson, Oxford University Press, (ISBN 978-0-19-530758-0).

- Peterson 1970, p. 655-659.

- Fohlen 1992, p. 112.

- ↑ Kaspi 2014, p. 141.

- ↑ Appleby 2003, p. 5-6.

- ↑ Appleby 2003, p. 37 à 41.

- ↑ Fohlen 1992, p. 113.

- ↑ McDonald 1976, p. 36 à 38.

- ↑ Appleby 2003, p. 31-39.

- ↑ Wood 2009, p. 419-420.

- ↑ Appleby 2003, p. 7-8 ; 61-63.

- ↑ Appleby 2003, p. 65-69.

- ↑ (en) Henry Julian Abraham, Justices, Presidents, and Senators : A History of the U.S. Supreme Court Appointments from Washington to Bush II, Rowman & Littlefield, , 439 p. (ISBN 978-0-7425-5895-3, lire en ligne), p. 68-70.

- ↑ Appleby 2003, p. 68-69.

- ↑ Appleby 2003, p. 1-5.

- ↑ Wood 2009, p. 330.

- ↑ Wood 2009, p. 160.

- ↑ Wood 2009, p. 302.

- ↑ Wood 2009, p. 344-348.

- ↑ Wood 2009, p. 288-289.

- ↑ Wood 2009, p. 305-306.

- ↑ Wood 2009, p. 303-306.

- ↑ Wood 2009, p. 312-313.

- ↑ McDonald 1976, p. 41-42.

- ↑ (en) Merill D. Peterson, « Thomas Jefferson », dans Henry Graff (éditeur), The Presidents: A Reference History, Charles Scribner's Sons, , p. 39–56.

- Wood 2009, p. 293.

- ↑ (en) Jeremy D. Bailey, Thomas Jefferson and Executive Power, Twenty-First Century Books, (ISBN 978-1-139-46629-5, lire en ligne), p. 216.

- McDonald 1976, p. 42-43.

- ↑ Wood 2009, p. 293-296.

- ↑ Vincent 2012, p. 109.

- ↑ McDonald 1976, p. 42-44.

- ↑ (en) Ron Chernow, Alexander Hamilton, Penguin Press, (ISBN 978-1-59420-009-0), p. 671.

- ↑ Meacham 2012, p. 387.

- ↑ McDonald 1976, p. 130-131.

- ↑ Wood 2009, p. 482.

- ↑ McDonald 1976, p. 45-48.

- ↑ McDonald 1976, p. 87-88.

- ↑ (en) George R. Lamplugh, « Yazoo Land Fraud », sur georgiaencyclopedia.org, (consulté le ).

- ↑ Wood 2009, p. 376 et 377.

- ↑ Ambrose 1996, p. 154 et 450.

- Ambrose 1996, p. 418.

- ↑ Ambrose 1996, p. 76.

- ↑ Rodriguez 2002, p. 112 et 186.

- ↑ Ambrose 1996, p. 54, 76 et 80.

- ↑ Wood 2009, p. 378 et 379.

- ↑ (en) Harry W. Fritz, The Lewis and Clark Expedition, Greenwood Publishing Group, , 143 p. (ISBN 978-0-313-31661-6, lire en ligne), p. 3.

- ↑ Ambrose 1996, p. 126.

- ↑ Wood 2009, p. 381 et 382.

- ↑ Wood 2009, p. 382.

- ↑ (en) The Forgotten Expedition, 1804–1805 : The Louisiana Purchase Journals of Dunbar and Hunter (Trey Berry, Pam Beasley et Jeanne Clements (éditeurs)), Baton Rouge, Louisiana State University Press, , xi.

- ↑ Tucker 2014, p. 693-694.

- ↑ Wood 2009, p. 292-293.

- ↑ Tucker 2014, p. 422-423.

- ↑ (en) « The Admission of Ohio as a State », sur history.house.gov (consulté le ).

- ↑ (en) Scott Bomboy, « How Aaron Burr changed the Constitution », sur constitutioncenter.org, National Constitution Center, (consulté le ).

- ↑ Fremont-Barnes 2006, p. 36.

- ↑ Fremont-Barnes 2006, p. 32.

- ↑ Wood 2009, p. 634-636.

- ↑ Wood 2009, p. 636-639.

- ↑ Bernstein 2003, p. 146.

- ↑ Fremont-Barnes 2006, p. 32-36.

- ↑ Wood 2009, p. 357-359.

- Appleby 2003, p. 63-64.

- Wood 2009, p. 366-367.

- ↑ Nugent 2008, p. 57-59 ; 61.

- ↑ Nugent 2008, p. 61-62.

- ↑ (en) Sean Wilentz, The Rise of American Democracy : Jefferson to Lincoln, New York, W. W. Norton & Company, , 1044 p. (ISBN 0-393-05820-4), p. 108.

- ↑ Nugent 2008, p. 65-66.

- ↑ Rodriguez 2002, p. 97.

- ↑ (en) Joseph J. Ellis, American Creation : Triumphs and Tragedies in the Founding of the Republic, New York (N.Y.), Random House LLC, , 283 p. (ISBN 978-0-307-26369-8), p. 208.

- ↑ Appleby 2003, p. 64-65.

- ↑ Wood 2009, p. 369-370.

- (en) James M. Banner Jr., Presidential Misconduct : from George Washington to Today, New York, The New Press, , p. 34.

- ↑ Wood 2009, p. 383-384.

- ↑ (en) Tim Matthewson, « Jefferson and Haiti », The Journal of Southern History, vol. 61, no 2, , p. 221.

- ↑ Appleby 2003, p. 78-79.

- ↑ Herring 2008, p. 107.

- ↑ (en) Tim Matthewson, « Jefferson and the Non-recognition of Haiti », American Philosophical Society, vol. 140, no 1, , p. 22.

- ↑ Herring 2008, p. 108.

- ↑ Wood 2009, p. 374-375.

- ↑ Herring 2008, p. 109.

- Appleby 2003, p. 107-110.

- ↑ Élise Marienstras, « « L'Empire de la liberté » selon Thomas Jefferson : un oxymore emblématique de la pensée nationale américaine à l’époque de l’expédition de Lewis et Clark (1804-1806) », Revue de la Société d'études anglo-américaines des XVIIe et XVIIIe siècles, no 63, , p. 166 (lire en ligne).

- ↑ (en) John Sugden, Tecumseh : A Life, Henry Holt and Company, , p. 144.

- ↑ (en) Dwight L. Smith, « A North American Neutral Indian Zone: Persistence of a British Idea », Northwest Ohio Quarterly, vol. 61, nos 2-4, , p. 46–63.

- ↑ Wood 2009, p. 523-527.

- ↑ Wood 2009, p. 533-534 ; 537-538.

- ↑ Peterson 1970, p. 781 et 783.

- (en) Dumas Malone, Jefferson The President : Second Term, 1805–1809, Boston, Little Brown & Co., , p. 543–44.

- ↑ Vincent 2012, p. 110.

- ↑ (en) John Chester Miller, The Wolf by the Ears : Thomas Jefferson and Slavery, New American Library, , p. 142.

- ↑ McDonald 1976, p. 4-5.

- ↑ McDonald 1976, p. 56-57.

- ↑ Wood 2009, p. 622-626.

- ↑ McDonald 1976, p. 100-101.

- ↑ (en) Robert E. Cray, « Remembering the USS Chesapeake: The politics of maritime death and impressment », Journal of the Early Republic, vol. 25, no 3, , p. 445–474 (lire en ligne).

- ↑ Wood 2009, p. 640-642.

- ↑ McDonald 1976, p. 132-133.

- ↑ Wood 2009, p. 644-649.

- (en) Jeffrey A. Frankel, « The 1807–1809 Embargo Against Great Britain », Journal of Economic History, vol. 42, no 2, , p. 291–308 (JSTOR 2120129).

- ↑ Kaspi 2014, p. 143.

- ↑ Wood 2009, p. 652-657.

- ↑ Fohlen 1992, p. 138.

- ↑ Cogliano 2008, p. 250.

- ↑ Meacham 2012, p. 475.

- ↑ Wood 2009, p. 650-651.

- ↑ Appleby 2003, p. 143.

- ↑ (en) Joseph J. Ellis, American Sphinx : The Character of Thomas Jefferson, Alfred A. Knopf, (ISBN 978-0-679-44490-9), p. 237.

- (en) Kevin J. Hayes, The Road to Monticello : The Life and Mind of Thomas Jefferson, Oxford, Oxford University Press, , 738 p. (ISBN 978-0-19-530758-0), p. 504-505.

- ↑ (en) Lawrence S. Kaplan, Thomas Jefferson : Westward the Course of Empire, Rowman & Littlefield, , 198 p. (ISBN 978-0-8420-2630-7, lire en ligne), p. 166-168.

- ↑ (en) Merrill D. Peterson, The Jefferson Image in the American Mind, University of Virginia Press, , 548 p. (ISBN 978-0-8139-1851-8, lire en ligne), p. 289-290.

- ↑ Appleby 2003, p. 79-81 ; 88-90.

- ↑ Appleby 2003, p. 122-124.

- ↑ McDonald 1976, p. 96-97.

- ↑ (en) J. C. A. Stagg, « James Madison: Campaigns and Elections », sur millercenter.org, Miller Center of Public Affairs (consulté le ).

- ↑ (en) Larry Sabato et Howard Ernst, Encyclopedia of American Political Parties and Elections, Infobase Publishing, , p. 302–304.

- ↑ Meacham 2012, p. xix.

- ↑ Bernstein 2003, p. 191-192.

- ↑ Appleby 2003, p. 132-133.

- ↑ Bernstein 2003, p. 192-194.

- ↑ Appleby 2003, p. 135-136.

- ↑ Cogliano 2008, p. 12.

- ↑ Bernstein 2003, p. 194-197.

- ↑ Appleby 2003, p. 136 et 140.

- ↑ (en) Gordon S. Wood, « Revealing the Total Jefferson », The New York Review of Books, .

- ↑ André Kaspi et Hélène Harter, Les Présidents américains : de George Washington à Donald Trump, Paris, Tallandier, coll. « Texto », , 268 p. (ISBN 979-10-210-3657-4), p. 52.

- ↑ Fohlen 1992, p. 140 et 193.

- ↑ (en) « Siena Poll: American Presidents », sur siena.edu, Siena Research Institute, (consulté le ).

- ↑ (en) Brandon Rottinghaus et Justin S. Vaughn, « Measuring Obama against the great presidents », sur brookings.edu, The Brookings Institution, (consulté le ).

- ↑ (en) « Scholars rate worst presidential errors », sur usatoday.com, USA Today, (consulté le ).

- ↑ Fohlen 1992, p. 105.

French

French Deutsch

Deutsch