Château de Meudon — Wikipédia

| Château de Meudon | ||

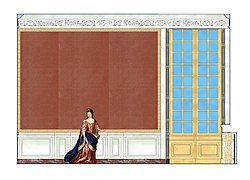

Restitution virtuelle du Château-Vieux de Meudon (partie aujourd'hui détruite). | ||

| Période ou style | Architecture baroque | |

|---|---|---|

| Type | Palais | |

| Architecte | Louis Le Vau / Jules Hardouin-Mansart | |

| Propriétaire initial | Abel Servien, Louvois, Monseigneur | |

| Destination initiale | Résidence | |

| Propriétaire actuel | République française | |

| Destination actuelle | Parc et jardins pour la partie publique / Autre partie gérée par l'Observatoire de Paris | |

| Protection | ||

| Coordonnées | 48° 48′ 18″ nord, 2° 13′ 52″ est | |

| Pays | ||

| Région | Île-de-France | |

| Département | Hauts-de-Seine | |

| Commune | Meudon | |

| Géolocalisation sur la carte : France | ||

| modifier | ||

Le château de Meudon, dit château royal de Meudon, palais impérial de Meudon ou Domaine national de Meudon, est un château français situé à Meudon, dans le département des Hauts-de-Seine. Il est notamment la résidence de la duchesse d'Étampes, du cardinal de Lorraine, d'Abel Servien, de Louvois ainsi que de Monseigneur, dit le Grand Dauphin, qui lui adjoint en annexe le château de Chaville. Incendié en 1795 (Château-Vieux) et en 1871 (Château-Neuf), le Château-Neuf, dont la démolition est un temps envisagée, est conservé pour sa majeure partie. Il est transformé à partir de 1878 en observatoire servant de réceptacle à une lunette astronomique, avant d'être rattaché à l'Observatoire de Paris en 1927.

Le site du château, sur l'arête d'un plateau boisé, offre des vues sur la Seine et Paris, ainsi que sur le vallon de Chalais. Idéalement situé entre la capitale et Versailles, au cœur d'une abondante réserve de chasse, jouissant d'une topographie idéale pour de vastes jardins, il bénéficie d'aménagements somptueux de la part de ses propriétaires successifs, depuis la Renaissance jusqu'à la chute du Second Empire. L'ensemble du domaine national de Meudon fait l'objet d’un classement au titre des monuments historiques depuis le [1]. Le hangar Y, dans le parc de Chalais-Meudon, fait l'objet d'un classement au titre des monuments historiques depuis le [1].

Histoire

[modifier | modifier le code]« Il est peu d'architectes citoyens, & d'étrangers éclairés qui n'ayent désiré comme nous, que les dépenses qu'on a faites à Versailles, eussent été faites à Meudon, comme le plus beau lieu du monde, & par sa disposition, & par sa situation. »

— J. F. Blondel, Cours d'architecture..., 1773, Tome 4, p. 132.

Meudon à la fin du Moyen Âge

[modifier | modifier le code]Les seigneurs de « Meudon » (XIIIe siècle-1413)

[modifier | modifier le code]On dispose de peu de sources sur l'origine du château - certainement un petit castel au plan inconnu - mais on connaît de nombreux noms de seigneurs dont le nom patronymique est « Meudon » à partir du XIIe siècle et la mention d'un manoir du Val de Meudon au XIVe siècle[2]. Ils possèdent des charges à la Cour, tel Robert de Meudon, panetier du roi Philippe le Bel (titre mentionné dans un acte de 1305).

Augustin Isbarre (1413-1425)

[modifier | modifier le code]Le 17 juillet 1413, Jean de Montrevel, dit l'Hermite, seigneur de La Faye, chambellan du roi, époux de Jeanne de Gaillonnel - qui possédait le fief noble du château de Meudon - le vendit avec le consentement de sa femme, à Augustin Isbarre (it)[3], banquier et orfèvre[4], dont la fortune était considérable. En 1422, Isbarre est nommé échanson du roi. Il meurt à Paris le 27 août 1425[5], et fut inhumé au couvent des Grands Augustins.

Le château Renaissance

[modifier | modifier le code]La famille Sanguin et la duchesse d'Étampes (1426-1552)

[modifier | modifier le code]

Le fief de Meudon est acheté en 1426 par Guillaume Sanguin[6], valet de chambre de Charles VII, trésorier du duc de Bourgogne, changeur, et qui avait été associé à de nombreuses reprises avec Augustin Isbarre, et qui fut Prévôt des marchands de Paris de 1429 à 1431. Il semble qu'il fasse reconstruire un manoir, au lieu de l'ancien castel. Il meurt à Paris, le 14 février 1441[6]. Jean Sanguin, dit « Bâtard de Sanguin », hérite la seigneurie de son père ; il meurt à Paris le 13 novembre 1468. Ce dernier aura plusieurs enfants, dont Antoine Sanguin, qui hérite de Meudon et porte ainsi le titre de seigneur de Meudon. Ce dernier épouse Marie Simon, et meurt le 18 octobre 1500.

Le manoir n'est démoli qu'en 1520 par Antoine Sanguin, dit le cardinal de Meudon, fils du précédent, qui fait construire un corps de logis carré en brique et pierre d'un étage sur rez-de-chaussée, avec combles à lucarnes ouvragées. Il est égayé à l'italienne de pilastres, bandeaux et encadrement de pierre. Il semble que le plan du château influencera celui du château du Grand Jardin, à Joinville, propriété des Guise. Antoine Sanguin fait don du château, le 5 septembre 1527, à sa nièce Anne de Pisseleu, dite Mlle d'Heilly, devenue maîtresse de François Ier, et pratiquement « reine de France » en fait. Pour mieux loger sa maîtresse en titre, François Ier fait financer l'ajout de « somptueux édifices », c'est-à-dire deux pavillons carrés de part et d'autre du corps initial, et deux ailes en retour terminées par des pavillons identiques. Ces agrandissements respectent le style du corps de logis. Dans le style d'Écouen on ajoute aux pavillons des tourelles d'angle en encorbellement. L'ensemble est d'ailleurs similaire aux travaux qui sont entrepris au château de Marchais, alors propriété de Nicolas de Longueval, comte de Bossut, surintendant des finances de François Ier, gouverneur de Champagne et de Brie, et qui était du premier cercle de la duchesse d'Étampes. Le même architecte, toujours inconnu à ce jour[Quand ?], a dû réaliser les travaux d'agrandissement de Meudon, ceux de Marchais ainsi que ceux du château de Sissonne, voisin de ce dernier, qui est également du même style. Un arc de triomphe est en outre édifié au centre du mur de clôture, servant d'entrée majestueuse à la cour du côté de l'entrée.

François Ier fait un long séjour à Meudon, du 11 juillet 1537 au 5 août suivant. Il y viendra en outre à de nombreuses reprises jusqu'à sa mort, en 1547.

- Essai de restitution du village de Meudon avec l'emplacement du château d'Antoine Sanguin vers 1520.

- Restitution de l'élévation du château de Meudon vers 1520. (futur corps central)

- Proposition de restitution du plan du château de Meudon, édifié par Antoine Sanguin vers 1520. Distribution du premier étage.

- Agrandissements d'Anne de Pisseleu, vers 1540.

- Vue du château-vieux de Meudon, en sortant de l'ancienne ruelle de Beauvais. État au milieu du XVIe siècle.

- Le château de Marchais, édifié au XVIe siècle, en même temps que Meudon, et par le même architecte (château conservé, propriété des Grimaldi de Monaco).

Le cardinal de Lorraine et les Guise (1552-1654)

[modifier | modifier le code]

À la mort de François Ier, Anne de Pisseleu, alors en disgrâce, doit vendre le domaine de Meudon en 1552 à Charles de Guise, cardinal de Lorraine. Cette cession met fin à la présence de la famille des Sanguin à Meudon, qui durait depuis plus d'un siècle. L'ancienne favorite se retire au château d'Heilly, où elle mourra en septembre 1580.

Le cardinal transforme alors sa résidence en s'inspirant des modèles italiens, qu'il a pu découvrir lors de ces voyages à Rome. Une lettre du 28 décembre 1552, adressée à sa belle-sœur, Anne d'Este, indique : « J'ay esté à Meudon tandis que j'estoys à Paris et je vous supplie vous asseurer que la maison estant achevée comme elle se peult aisément y adjoutant certaines petites invantions que je y ait pansées et nos testes de et marbres qui sont à Paris, elle est pour ne recognoistre gueres d'aultres plus belles maisons de ce Royaulme ni plus santantes ung grand prince. J’espère, avant Quaresme prenant, y tenir et vous et vostre mari et vous verrez si je suis bon profette et s’il y a faulte, reprochez le moy… ».

Le cardinal fait doubler les ailes côté cour d'une galerie surmonté d'une terrasse, sur des dessins du Primatice. Les intérieurs sont décorés de scènes du concile de Trente, auquel il participa activement, probablement dans le style de ce qui a été réalisé en Italie à la même époque par Taddeo et Federigo Zuccaro. Des jardins en terrasse et une première orangerie sont créés autour de petits bâtiments, dont un petit palais de fantaisie dédié aux nymphes et aux muses, la fameuse « Grotte de Meudon », édifiée encore sur les dessins de Primatice, entre 1552 et 1560, et décorée par des compositions de l'artiste. Celle-ci forme un petit palais, sous un soubassement formé d'arcades, à l'abri des regards, puisqu'une colline sépare visuellement ce lieu du Château-Vieux, ainsi qu'il est justifié sur une estampe d'Israël Silvestre représentant la Grotte. Cette dernière est en fait constituée de trois pavillons adossés à la pente, mélangeant les styles italien et français. Le pavillon central abrite la grotte proprement dite, décorée de mosaïques, coquillages, coraux et majoliques, et dont le maître d'œuvre est Primatice lui-même. À l'étage du pavillon central, des antiques sont exposés dans un grand salon. Sauval indique que la Diane de Versailles avait été rapportée d'Italie et placée au château de Meudon, mais des recherches récentes semblent prouver le contraire[7]. Cette grotte connaît un succès immédiat et sera louée par Pierre de Ronsard dans le Chant pastoral sur les noces de Mgr Charles, duc de Lorraine et Madame Claude, fille II du roy[8].

En 1568, Giorgio Vasari s'enthousiasme pour la Grotte, dont l'écho a passé jusqu'en Italie : « À Meudon, pour le cardinal de Lorraine, Primatice a exécuté de nombreuses décorations dans son grand palais appelé La Grotte, d'une ampleur si extraordinaire qu'il rappelle les thermes antiques, en raison du nombre infini et de la grandeur de ses galeries, escaliers, appartements publics et privés ». La construction de cette Grotte s'est étalée dans le temps, avec, au départ, la construction de la Grotte elle-même et des deux rampes de l'escalier (vers 1552-1555), puis dans un second temps, les deux pavillons latéraux (1559). Le crypto-portique inférieur a pu être édifié ensuite, dans une troisième phase.

À la mort du cardinal de Lorraine en 1574, le château reste propriété de la famille de Guise, dont il est l'un des fiefs, avec le château de Joinville (Haute-Marne). Il passe à son neveu, Henri de Lorraine, 3e duc de Guise (1550-1588), puis au fils de celui-ci, Charles de Lorraine, 4e duc de Guise (1571-1640) et à son fils, Henri II de Lorraine-Guise, 5e duc de Guise (1614-1664).

Il est pillé pendant les guerres de religion. Et c'est au château de Meudon que le futur Henri IV apprend, le 1er août 1589, l’assassinat du roi Henri III par Jacques Clément. Henri de Navarre va voir le jour même, à Saint-Cloud voisin, le roi blessé, qui le rassure sur son état de santé. Henri rentre ainsi se coucher à Meudon. Sully, qui l'accompagne, dort lui chez « Sauvat », dans une maison du village. Le lendemain, 2 août, l'état du roi s'est aggravé, il meurt à Saint-Cloud, et Henri de Navarre devient roi de France, en qualité de premier roi Bourbon.

Henri de Guise, le balafré, n'aura guère le temps de séjourner à Meudon. Il est assassiné en 1588. Meudon devient dès lors l'un des sièges de la Ligue. Le 24 juillet 1605, est célébré au sein de la chapelle du château le mariage de François de Bourbon, prince de Conti (1558-1614) avec Louise Marguerite de Lorraine (1588-1631). En 1618, le duc de Lorraine charge son architecte, Gabriel Soulignac, de modifier le château et d’étendre les jardins. (voir le mémoire du 27 juillet 1618, AN, MC, XXIV, 132). D'autres travaux sont réalisés par Soulignac en 1623, avec la construction d'une terrasse et d'un escalier proches de la Grotte.

En 1639, Jacques Dubreuil vante à Meudon les « perrons et tournelles ». « Le jardin est médiocrement grand, fait en parterre, bordures, allees nues & enuironné des alees couuertes de beaux arbres, avec balustres ». En avril 1641, le peintre Nicolas Poussin vient visiter le château, sans doute attiré par les célèbres décors du Primatice. Surtout, le 18 mai 1643, est renouvelée l’union de Gaston d’Orléans, frère de Louis XIII, avec Marguerite de Lorraine, en la chapelle du château, et avec la bénédiction de l'archevêque de Paris.

Le domaine est encore pillé sous la fronde, puisque les princes Lorrains, possesseurs de Meudon, ont pris le parti de la rébellion contre l'autorité royale. Ainsi, dès 1649, le Grand Condé, à la tête de l’armée royale, s’empare de Charenton, Saint-Denis, Saint-Cloud et de Meudon.

- Vue du château de Meudon, vers 1600. En réalité, le village de Meudon était accolé au mur de clôture.

- La Grotte de Meudon, par Israël Silvestre, première moitié du XVIIe siècle.

- La grotte de Meudon, par Claude Chastillon, vers 1600.

Un joyau du Grand Siècle

[modifier | modifier le code]

Abel Servien et le marquis de Sablé (1654-1679)

[modifier | modifier le code]Meudon, en piètre état, est alors racheté le 12 septembre 1654 par Abel Servien, surintendant des finances qui prend le titre de baron de Meudon. Dès l'achat, Servien fait faire de grands travaux d'embellissement par l'architecte Louis Le Vau. C'est qu'il est à l'apogée de sa carrière, et que Meudon doit refléter cette puissance. A Paris, Servien loge en l'hôtel de la Roche-Guyon, près du Palais-Royal, au moins entre 1651 et 1659. Le château est alors richement meublé et décoré. L'avant-corps central est remplacé par un pavillon octogonal, surmonté par un haut toit en pyramide tronquée. Au centre du pavillon se trouve un grand escalier à double révolution. Un grand escalier, orné de 12 colonnes monolithes de marbre le précède. Le premier étage abrite un grand salon à coupole, ouvert sur les jardins, similaire à celui construit au même moment par Fouquet en son château de Vaux-le-Vicomte, lequel exerce la charge de surintendant des finances avec Servien, et sous l'autorité de ce dernier, qui est plus âgé que lui. Servien fait édifier une vaste terrasse sur l'avant-cour, afin de dégager la vue sur le château, engloutissant au passage près du tiers du village de Meudon, qu'il déplace ailleurs. Du côté des jardins, il fait construire une orangerie monumentale, toujours conservée de nos jours. Il n'oublie pas d'agrandir le parc, qui existait au moins depuis la duchesse d'Étampes : au prix de nombreux rachats de terre, il arrive à percer une « Grande Perspective » au sud du château, et aménage des bassins, et étangs, dont celui de Chalais. Des lettres patentes datées du 31 août 1657 portent « permission d’estendre le parc de Meudon, l’enfermer de murailles, encore que les héritages acquis soient dans le voisinage des plaisirs de Sa Majesté », en d'autres termes, de Versailles voisin.

Quand la reine Christine de Suède vint en France, elle offrit à Servien le bronze d'Adrien de Vries, Mercure et Psyché, aujourd'hui conservé au musée du Louvre. Servien fit placer ce bronze au bout du parterre, juste au-dessus de sa nouvelle orangerie.

Servien meurt le 17 février 1659, à Meudon même, dans son appartement du rez-de-chaussée, ayant englouti une véritable fortune dans Meudon, toujours en travaux.

Son fils, Louis-François Servien, marquis de Sablé, protecteur de La Fontaine, conserve le domaine durant 20 ans. Le 2 août 1665, le Cavalier Bernin vient visiter Meudon. Louis-François Servien est finalement contraint financièrement de vendre le domaine de Meudon à Louvois en 1679. Déjà un an plus tôt, en 1678, des membres de l'Académie d’Architecture vinrent visiter Meudon, et constatèrent que « ce qui a esté fait de neuf au château du côté du jardin du temps de M. Servien est fort ruiné, principalement la corniche du pavillon du milieu ». (P. V. I. 193).

- Le Château-Vieux à la mort d'Abel Servien, en 1659.

- Le parterre de Meudon et la statue de Mercure et Psyché, vers 1660.

- Mercure et Psyché, bronze d'Adrien de Vries.

- La grotte dans l'état où l'a trouvé Servien en 1654, après les troubles de la Fronde.

- Armes des Servien.

- Schéma montrant l'évolution de Meudon sous Abel Servien.

- Schéma de la vue sur la Grande Perspective de Meudon à la mort de Servien, 1659.

Louvois et son épouse Anne de Souvré (1679-1695)

[modifier | modifier le code]

Pour le puissant ministre, qui se faisait appeler « M. de Chaville » dans sa jeunesse, la situation de Meudon est idéale, à proximité de Versailles et de Chaville où se trouve la propriété familiale, qui a été reconstruite par son père, Michel Le Tellier. Louvois, qui obtient la surintendance des bâtiments en 1683, se lance alors dans une série d'aménagements grandioses. Il fait enrichir la façade du château de bustes et de balcons sur colonnes, en marbre gris. Il redécore somptueusement tout l'intérieur. Il fait poser des boiseries en 1684. Au-dessus des portes, figurent des peintures de fleurs dans le style de Jean-Baptiste Monnoyer, un cabinet présente des miniatures des bosquets de Versailles, peintes par Cotelle, sans doute un cadeau de Louis XIV en 1688 pour remercier son ministre du parfait achèvement du Trianon de marbre. La grande galerie, qui occupe toute l'aile droite au premier étage, est ornée de 12 toiles de Van der Meulen ou de Martin, sur les grandes batailles du règne.

Nicodème Tessin le Jeune a pris soin de noter les faits suivants, lors de sa visite au château, en 1687[9] : « A Meudon, je suis allé avec un gentilhomme gascon (qui a dessiné toutes les vues d'Egypte, du nom de M. Le Cas) et avec M. Silvestre. Les vues, dont j'ai quelques unes, permettent d'en connaître les choses les plus importantes. La plus remarquable dans la maison était le plafond peint directement à l'huile sur la voûte par M. de La Fosse. Aux quatre angles de la composition, simulant le stuc, se trouvaient peintes deux figures assises et deux figures debout. Dans les coins et entre les statues, il y avait comme un œil-de-bœuf, car on y apercevait le ciel. À côté des figures et pour les faire d'autant mieux ressortir, il y avait partout de riches tapis de différentes couleurs et, entre le premier et l'autre angle, de grandes ovales, au centre desquels étaient représentés des sujets de Pandore. À côté d'eux, Mercure était particulièrement bien peint. La voûte s'étendait au-dessus de la corniche supérieure et l'ombre là-dessous faisait un très bon effet. Les grands listels de stuc tout autour étaient entièrement dorés. La chambre contiguë doit avoir également été peinte par lui Charles de La Fosse. En haut, dans la salle ovale, les glaces faisaient très bien. Elles étaient disposées circulairement et étaient aussi hautes que les cinq fenêtres. Il n'y avait en dessous qu'un boiserie d'une demi-aune de haut. Dans chaque panneau se trouvaient juxtaposées trois glaces, d'environ 6 qv. de haut et, lorsqu'on se plaçait au centre du panneau, on pouvait se voir dans les trois glaces à la fois. La galerie était joliment décorée avec une quantité de tables de jaspe, de bustes, etc., et toutes les actions du Roi devaient y être peintes par Van der Meulen ; deux étaient déjà achevées. A un bout de la galerie, il y avait un salon, dans lequel la table et tout le panneau compris entre les deux fenêtres étaient garnis avec du verre de miroir, et l'ouverture des portes était si grande que lorsqu'on se tenait au loin, on pouvait presque voir l'ensemble de la galerie. Il y a là, en outre, une profusion de belles, très grandes glaces. Les meubles étaient fort beaux, mais non d'un goût particulier. Tous les hivers on les retire à cause de l'humidité du sol. » « En dessous, dans la propre chambre de M. de Louvois, il y avait trois tuyaux de cuivre qui laissaient passer à volonté de la chaleur. Cette chaleur venait d'un poêle de cuivre placé dans la cheminé de la chambre voisine. Un tuyau d'aération passant sous le vestibule arrivait à cette cheminée, pour ensuite distribuer la chaleur, lorsqu'on ouvrait la fenêtre de cette chambre (comme la "machine à donner de la chaleur" à Versailles). Soutenue à l'un des côtés de l'écurie par des piliers de pierres ou de contreforts, la maison est extérieurement en très mauvais état. Le site est accidenté au possible, mais néanmoins très agréable. L'allée centrale, en bas, dans le jardin devant les terrasses, est recouverte d'un gazon de 70 aunes de large ; ensuite, au milieu d'une allée de sable de 8 aunes de large, se trouvent des épicéas et d'autres arbres ; ensuite, de deux côtés, un nouveau gazon de 9 aunes et de nouveau une allée sablée, avec des arbres, de 8 aunes de large. Le parterre de M. Le Nostre, au milieu, devant la grotte que j'ai dessinée, est très joli, de même les deux "embroiderie" au centre devant la maison, avec les deux vases de marbre et les statues de marbre autour du bassin ovale, à main maçonnés comme des tuiles ne faisaient pas un mauvais effet. J'ai également dessiné là-bas les caisses des orangers, en les prenant séparément. Ce jardin est entouré, ainsi que le parc, d'un mur d'au moins 7 milles de circonférence. Au bas du jardin se trouvait une autre maison de plaisance assez grande, que M. de Louvois avait achetée à vie pour M. Courtin ».

À l'extérieur, Louvois fait réaliser de vastes travaux hydrauliques pour alimenter les plans d'eau du parc, et permettre les jets d'eau les plus spectaculaires. Le parc haut est développé, tandis que Le Nôtre travaille sur les jardins sans discontinuité durant toute la décennie 1680. Ce dernier crée pratiquement la totalité des jardins bas, invente de nouveaux bosquets et parterre, dont celui devant la Grotte. Louvois fait également aménager un grand potager le long de l'avenue du château, afin de subvenir aux besoins du château ; potager qui prendra par la suite le nom de «potager du Dauphin ». En somme, il réalise à Meudon tout ce que Louis XIV réalise de manière plus spectaculaire encore à Versailles au même moment. Et il demande à Israël Silvestre, maître à dessiner du dauphin, de graver l'ensemble du domaine, ce que réalise Silvestre au moyen de plusieurs estampes fort spectaculaires, parmi les plus soignées de son œuvre.

En juillet 1681, la reine de France, Marie-Thérèse, vient visiter Meudon, où « Mr de Louvoy eut l’honneur de [la] servir » (d’après le Mercure Galant de juillet 1681). Le 17 août 1684, Louvois fait préparer une grande fête à Meudon, en l'honneur de Monsieur, frère du roi, et de Madame, son épouse, propriétaires du château voisin de Saint-Cloud. Surtout, le 2 juillet 1685, Louis XIV, Monseigneur le Dauphin, la Dauphine, Monsieur et Madame, « accompagnez de la plus grande partie des Princes et des Seigneurs de la Cour », viennent à Meudon, où Louvois traite le roi et toute la Cour « avec beaucoup de magnificence ». Il fut donné « une magnifique collation, pendant laquelle tous les violons et hautbois de l’Opéra jouèrent des airs de la composition de Lully » (…) « Mais M. de Louvois eut le chagrin de voir qu’il plût pendant tout le temps que le roi fut chez lui ». En 1686, une réception est encore donnée à Meudon, en l'honneur des ambassadeurs de Siam, qui découvrent tant les jardins que le château. Louvois n'est pas présent pour les recevoir puisqu'il est à Maintenon avec le Roi, pour suivre les travaux du canal de l'Eure. Le 25 août 1689, Louvois reçut une nouvelle fois Monsieur à dîner à Meudon. Le 29 juin 1691, deux semaines avant la mort soudaine de Louvois, « Monseigneur alla se promener à Meudon avec madame la princesse de Conty ; ils firent collation au château, et se promenèrent longtemps dans le parc et dans les jardins » (Dangeau).

Le 16 juillet 1691, Louvois meurt brusquement à Versailles. Il était parvenu au faîte des honneurs, et la splendeur de Meudon symbolisait matériellement cette puissance.

Le 1er juin 1695, sur proposition de Louis XIV, la veuve de Louvois, Anne de Souvré et son fils Barbézieux acceptent d'échanger Meudon contre le Château de Choisy et une soulte[10]. Le château, estimé alors à 500 000 livres, et déjà considérablement embelli par les propriétaires successifs, va connaître sa période la plus brillante.

- Vue de l'entrée du château de Meudon, Israël Silvestre, 1685.

- Elévation du fond de la cour du Château-Vieux de Meudon. Vers 1685-1690. Bibliothèque Mazarine, ms 3361.

- Elévation de la façade du côté du parterre du Château-Vieux de Meudon. Vers 1685-1690. Bibliothèque Mazarine, ms 3361.

- Distribution du rez-de-chaussée de Meudon après la mort de Louvois, 1695.

- Distribution du premier étage du Château-Vieux après la mort de Louvois, 1695.

- Louvois chassant à Meudon, vers 1685. Musée de Versailles.

- La Grande Perspective de Meudon, Israël Silvestre, 3e quart du XVIIe siècle, Musée d'art et d'histoire de Meudon.

- Vue du château de Meudon du côté du village de Fleury. Israel Silvestre, 1688. Musée d'art et d'histoire de Meudon.

L'apogée : Louis XIV et Monseigneur (1695-1711)

[modifier | modifier le code]

Les grands travaux du prince

[modifier | modifier le code]

Le Grand Dauphin fit faire de grands travaux au château de Meudon et contribua de sa cassette particulière aux frais et aux embellissements de ce château pour une somme de un million cent quarante mille livres, quoique le roi son père l'eût mis au nombre des habitations royales et à la charge des bâtiments de la Couronne[11]. Durant 16 années, on dépensa au moins 3 millions de livres pour embellir et entretenir le domaine, somme colossale. Le prince fait redécorer les appartements à son goût. Le Dauphin laisse s'exprimer à Meudon ses propres conceptions artistiques, rompant avec l'aspect parfois compassé du style Louis XIV. Sans que cela soit réalisé pour la première fois, on systématise à Meudon l'utilisation des boiseries « à la Capucine », lambris de bois sculptés et vernissés, rehaussé d'or. Le style Régence se met en place en partie à Meudon. Le Dauphin réunit au château ses riches collections, qui essayent de rivaliser avec celles du roi : vases d'agate, tissus des Indes, tapisseries des Gobelins, porcelaines de Chine, tableaux de grands maîtres et surtout sa collection de gemmes. Il n'hésite pas à faire décorer certaines pièces à plusieurs reprises, supprimant par exemple le plafond peint par Charles de La Fosse pour laisser s'exprimer le style léger de Claude Audran III. Son principal appartement était situé tout le long du rez-de-chaussée de l'aile Est du Château-Vieux. Il disposera également de l'appartement de parade du Château-Neuf, ainsi que d'un « Petit appartement Frais » aménagé dans l'aile des marronniers.

Le Dauphin aime à s'entourer à Meudon de sa famille, de ses amis et courtisans, notamment la duchesse de Bourgogne sa belle-fille, la princesse de Conti et Mme la Duchesse, ses deux demi-sœurs, le duc d'Antin fils de Mme de Montespan. Il y loge également sa maîtresse, Mademoiselle de Choin. Comme son père au château de Marly, le dauphin aime à retrouver à Meudon une ambiance plus détendue et chaleureuse auprès d'une compagnie choisie. Pour loger cette nombreuse suite, le Dauphin doit entreprendre de vastes travaux d'agrandissement. En 1702, l'espace du Château-Vieux s'avérant bien vite insuffisant, il fait réaménager l'aile des marronniers, ancienne cour des offices, afin de la relier au château par une galerie suspendue. Il y aménage au rez-de-chaussée un grand appartement de réception. Il fait également construire de nouveaux communs, qui sont encore visibles. Il confie également à Jules Hardouin-Mansart, l'architecte de tous ces travaux, la construction d'une chapelle. Antoine Coypel, l'un des peintres préférés du Dauphin, peint les tableaux d'autel, la Résurrection, une peinture monumentale, et l'Annonciation, tableau de taille bien plus réduite. Les sculptures sont réalisées par Noël Jouvenet, François Lespingola et Jean Hardy.

En 1705, la place manque toujours pour loger les courtisans, de plus en plus nombreux. C'est, qu'à tout moment, Monseigneur peut devenir le prochain roi de France, par la mort de Louis XIV vieillissant. Le Dauphin décide alors de démolir la célèbre grotte, passée de mode, et d'y construire un nouveau château, le Château-Neuf. Sa réalisation, à laquelle collaborent Jules Hardouin-Mansart et Louis XIV, est confiée aux entrepreneurs de la Chapelle du château de Versailles. Tous les travaux de Meudon sont en effet réalisés par les mêmes artistes employés par le roi, ceux qui travaillent pour l'institution des Bâtiments du Roi. Le Château-Neuf comprend cinq niveaux, mais du fait de la forte pente, il n'a pas le même aspect du côté du parterre et du côté de la forêt. Il est composé de trois pavillons couronnés de toits à terrasse faîtière, reliés entre eux par deux corps de logis. Cette sobre architecture - qui ne doit pas faire ombre au caractère architectural du Château-Vieux voisin - est néanmoins enrichie par de fines sculptures sur les pavillons latéraux, et aux frontons centraux, où se retrouvent des anges soutenant les armes du Dauphin. À l'intérieur, des enfilades d'appartements s'ouvrent sur un grand couloir médian. La décoration intérieure, qui met en lumière les collections du Dauphin, est composée de lambris vernissés ou peints de couleurs claires, rehaussées de dorures. Un appartement d'apparat est prévu pour recevoir Monseigneur, puisque Louis XIV conserve son logement habituel au sein du Château-Vieux, malgré la construction nouvelle. Le Château-Neuf fait l'admiration de toute l'Europe. Il sera imité une dizaine d'années plus tard par le duc d'Antin au château de Petit-Bourg[12], à Evry.

- Coupe du Château-Vieux de Meudon, avec la chapelle, état après 1702. Axe Est-Ouest, 2013.

- Plan du Château-Vieux et de l'aile des marronniers sur la droite. ADY.

- Elévation du Château-Neuf du côté du parterre. Mariette, vers 1715.

- Elévation et plan du niveau 3 du Château-Neuf (le « Bel étage »), par Mariette, vers 1715.

La richesse des « jardins suspendus »

[modifier | modifier le code]

Les jardins ne sont pas en reste. Le poème intitulé Maison royale de Meudon, daté de 1703, les compare même aux jardins suspendus de Sémiramis à Babylone. Pour agrandir Meudon, le dauphin fait l'acquisition en 1696 du domaine voisin de Chaville. Il se constitue ainsi une vaste réserve de chasse, où lui et son père, qui aime également Meudon, pratiquent la vénerie. Le parc de Meudon est ainsi relié à celui de Versailles, et l'ensemble constituent le Grand Parc de Versailles, allant de Meudon à Saint-Germain-en-Laye. De nombreux embellissements sont menés dans les jardins. Louis XIV prend d'ailleurs plaisir à conseiller son fils en la matière. Le roi - ou son fils - rédige même une Manière de montrer Meudon sur le modèle des textes rédigés pour Versailles.

- La cascade d'Arthelon, jardins bas de Meudon. Vers 1700.

- L'une des deux cascades encadrant la « pièce de M. Le Nostre ».

- Projet de modification du parterre de l'Hôtel Courtin, jardins bas de Meudon, vers 1710. BNF.

- Le parc et les jardins du château, Mariette, vers 1715.

- Plan général du Domaine de Meudon et Chaville, par Alexandre Lemoine, ADY. 1723.

Les séjours de Monseigneur à Meudon (1695 à 1711)

[modifier | modifier le code]Monseigneur passe près d'un tiers de l'année à Meudon. Le domaine constitue en effet le « château de famille » des membres de la famille royale. Connaître les moments d'occupation du château de Meudon par le Grand Dauphin permet ainsi de mieux connaître les moments de creux de la cour de Versailles, puisque quand le prince quitte Versailles pour Meudon, il n'y a, par exemple, aucune comédie à Versailles.

Le XVIIIe siècle

[modifier | modifier le code]

À la mort du Dauphin en 1711, le château est toujours parfaitement entretenu, puisque les Bâtiments du Roi en prennent soin. Néanmoins, jusqu'à la mort de Louis XIV, aucun membre de la proche famille royale ne revint à Meudon, par suite des propos tenus par Louis XIV le lendemain de la mort de Monseigneur son fils, souhaitant que le nouveau dauphin, le duc de Bourgogne, ne fasse plus de voyages de Meudon. D'ailleurs, le marquis de Sourches note dès le 17 avril 1711 « qu’on démeublait Meudon entièrement et qu’on en portait tous les meubles au garde-meuble du Roi »[13].

Le 17 mai 1717, le tsar Pierre le Grand, accompagné du prince Rakoczy et du maréchal de Tessé, visite le château et se promène à cheval dans les jardins[14].

Le 16 mai 1718, Mme de Ventadour fait tirer un feu d’artifice pour Louis XV, qui séjourne tout l’été à Meudon, deux ou trois fois par semaine. Le 6 juin suivant, un nouveau feu d’artifice est tiré en l’honneur du roi.

La duchesse de Berry, fille du Régent (1718-1719)

[modifier | modifier le code]

La duchesse de Berry, fille du Régent, possédait le château d'Amboise, qu'elle souhaita échanger contre le château de Meudon, qu'elle désirait ardemment. C'est qu'elle était alors la première dame de la cour de France, et cousine et tante du petit roi encore célibataire. Aussi, le 30 octobre 1718, la duchesse obtient l’échange du château d’Amboise contre Meudon[15]. Elle en donne le gouvernement à son amant, Riom, qui en prend possession le lendemain, 31 octobre. Mais le gouverneur en place, Hyacinthe de Gauréault Dumont conserve néanmoins ses appointements. Le 2 novembre 1718, la duchesse de Berry vient à Meudon pour faire le choix des appartements. Le 8 février et le 24 mars 1719, le Régent vient dîner à Meudon chez sa fille chérie, qui se trouve alors en état de grossesse très avancée[16].

Du 12 avril au 14 mai 1719, la duchesse de Berry, encore malade de ses couches, se trouve en convalescence en son château de Meudon. Elle meurt le 21 juillet 1719 au château de la Muette, où elle s'était fait transporter de Meudon[17]. Le 22 juillet 1719, quelques heures après sa mort, les scellés sont apposés aux châteaux de La Muette, Meudon et au Luxembourg, propriétés de la duchesse de Berry.

Saint-Simon à Meudon (1719-1722)

[modifier | modifier le code]Après la mort de sa fille, le Régent met à disposition Meudon au profit de Saint-Simon, l'un de ses principaux conseillers, ce qui constitue alors un honneur considérable. Ainsi, le célèbre mémorialiste peut-il séjourner tout près de Saint-Cloud, où le Régent possède son château de famille. Dans la nuit du 15 au 16 juin 1722 est célébré au château le mariage de la fille de Saint-Simon, Charlotte de Saint-Simon, avec le prince de Chimay. La bénédiction est donnée par l’abbé Languet de Gercy, curé de Saint-Sulpice.

Les séjours de Louis XV et de ses enfants

[modifier | modifier le code]

Le 27 septembre 1722, à la demande du jeune roi, le Maréchal de Villars vient à Meudon voir le fortin construit pour Louis XV, qui « lui parla souvent de son fort et le mena à toutes les attaques ». Rappelons que Louis XV était petit-fils de Monseigneur.

Le 1er avril 1723, « le Roy s'alla promener à Meudon, parcourut les appartemens du Château, & donna quelques ordres pour le séjour que S. M. doit y aller faire »[18]. En effet, du 4 juin au 13 août 1723, Louis XV, l’ « Infante Reine », le Régent et la Cour s’installent à Meudon pour un mois, le temps de remettre Versailles en état de loger les jeunes souverains. Le 10 août, le cardinal Dubois meurt à Versailles. « Dès qu’il fut mort, M. le duc d’Orléans retourna à Meudon apprendre au roi cette nouvelle, qui le pria de se charger de toute la conduite des affaires, le déclara premier ministre, et en reçut le serment le lendemain ». À cette occasion, Pierre Martin le Jeune peint pour le roi « Une veue de Meudon en perspective qui comprend tout le parc et le château, Monseigneur y entrant ».

Le 14 décembre 1725, la nouvelle reine Marie Leszczynska, qui a épousé Louis XV le 4 septembre précédent, vient visiter Meudon pour la première fois.

Finalement, en septembre 1726, un édit royal réunit Meudon au domaine de la couronne, avec les terres qui en dépendent, exception faite du château et parc de Chaville, et château et ferme de Villacoublay. À cette occasion, les armes des Le Tellier – d’azur, à trois lézards d’argent posés en pal, au chef cousu de gueules chargé de trois étoiles d’or – qui se trouvaient toujours en place au sein du fronton central, sont effacées.

En mai 1733, se déroule à Versailles une scène entre Louis XV et le marquis de Pellevé, gouverneur du château de Meudon :

« Séjour des Enfans de France à Meudon en 1733.

Le séjour des Enfans de France à Meudon a été déterminé au commencement du mois de may 1733 dans une assemblée de médecins qui s’est tenue à Versailles, par rapport à leur santé, la mort de Madame 3e et celle de Monsieur le duc d’Anjou ayant fait peur pour les autres.

Leur voyage a été fixé par la suite au 21 du même mois et quelques jours auparavant M. de Pellevé, Gouverneur de ce château, parlant de leur séjour à M. le cardinal de Fleury, luy dit que cela luy causeroit de la dépense et qu’il étoit persuadé que Son Eminence voudroit bien le traiter comme son prédécesseur M. Dumont l’avoit été pendant que le feu Roy y restoit, et luy accorder la même gratiffication.

M. le cardinal luy repondit que les affaires du Roy n’étoient point en situation de faire de pareilles grâces, ce qui ne l’empescha pas de prendre le tems que M. le cardinal étoit avec le Roy pour luy en reparler en présence de Sa Majesté et Son Eminence lui dit la même chose.

Il ne s’en est pas tenu à ces deux refus, il a fait au Roy seul la même demande le 21 dans le tems que Sa Majesté parloit à M. le duc de Charot. Le Roy luy a répondu que la chose étoit décidée, ce qui l’a obligé de cesser. Seulement pour quelques momens : car il est encore revenu à la charge et a représenté au Roy qu’il a interrompu une seconde fois, la dépense qu’il seroit obligé de faire et l’injustice qu’on luy faisoit, ce qui a obligé Sa Majesté de dire au capitaine de ses gardes de le faire sortir de sa chambre. Il a été donné ordre à l’officier des gardes qui commande à Meudon de ne le point laisser entrer dans la chambre de M. le Dauphin ny des dames[19]. »

Les parents de la reine : le séjour de Stanislas Leszcynski (1736-1737)

[modifier | modifier le code]

Le 4 juin 1736, Stanislas Leszcynski, après son abdication d’avril, s’installe à Meudon provisoirement. « S. M. y va au moins une fois la semaine depuis que le roi et la reine de Pologne y habitent »[20] (Duc de Luynes).

Le 30 septembre 1736, signature secrète de la fameuse « déclaration de Meudon » par le roi Stanislas sous la pression de Louis XV et le cardinal Fleury. Selon les termes de l'accord, la possession du duché de Bar sera « actuelle » pour Stanislas Leszczynski et « éventuelle » pour Louis XV.

Le 18 janvier 1737, Stanislas Leszcynski remet les sceaux au nouveau chancelier qui prête serment entre les mains du roi de Pologne. La cérémonie a lieu dans le grand vestibule du Château Vieux, au rez-de-chaussée du pavillon central. Le tableau de Vincent, qui relate cette cérémonie, est bien postérieur puisqu’il ne date que de 1778.

Le 31 mars 1737, « le roi a été aujourd’hui à Meudon dire adieu au roi et à la reine de Pologne. » (duc de Luynes). Ils quittent Meudon le lendemain, 1er avril. Les deux châteaux sont alors démeublés.

À l'été 1743, face à la menace de Charles Alexandre, la reine de Pologne Catherine Opalinska, femme de Stanislas et mère de la reine de France, vient se réfugier à Meudon, tandis que Stanislas se réfugie à Metz.

Le Cavalier de Fréjus vient visiter Meudon le 5 mai 1748. Il en a laissé la description suivante :

« Le 5 mai [1748], premier dimanche du mois, je fus à Meudon par la galiote. Nous allâmes jusqu’à Sèvres et de Sèvres nous montâmes au couvent des Capucins de Meudon où nous entendîmes la messe. L’église de ses pères n’a rien de curieux, leur jardin est fort beau. De là nous montâmes par la terrasse de Meudon au château, qui est situé sur une montagne d’où l’on découvre tout Paris et les bourgs des environs. Tous les coteaux des environs de Meudon sont plantés en vignes et tenus au mieux. Le château est superbe. J’y remarquai sur la grande porte les armes de Louvois et en dessous l’image de Louis XIV en métal. Il y a une galerie qui règne en dehors des fenêtres de ce château de toute beauté, comme aussi une façade du côté du jardin, charmante. Le suisse me mena ensuite aux appartements, qui sont très beaux quoique moins vastes que ceux de Versailles. J’y vis deux chambres tapissées de tapisserie en gobelin d’une beauté admirable. La plupart des chambres sont couvertes de glaces. La galerie qui conduit à la chapelle est superbe. J’y vis un fort beau tableau du siège de Manheim sous Louis XIV, une tête d’Alexandre de porphyre qui est inestimable. Il y en a aussi une d’Aristote de marbre d’Égypte que les curieux regardent comme un chef-d’œuvre. La chapelle du château est très riante, à une seule nef. Il n’y a qu’un autel dont le tableau représente la résurrection de notre seigneur J.C mais c’est un des plus beaux tableaux que l’on puisse voir, et que l’on dit de Raphaël[21] [d'Antoine Coypel]. Je vis dans un appartement du château la tête de ce peintre faite par lui-même, et celle de Michel Ange. Du château on nous mena voir le nouvel appartement [le Château-Neuf] où a été élevé Mgr le Dauphin, qui est le parc du château de deux cents pas. Il est fort joli et très riant mais moins beau que le premier. Depuis les châteaux jusqu’au village qui est au pied de la montagne, on ne voit que parterres et jardins d’une propreté et d’un arrangement charmant. Nous vîmes les orangeries, les serres. Il s’en faut de beaucoup qu’elles soient aussi belles que celles de Versailles. De là nous montâmes par un superbe escalier au haut de la montagne, où vous trouvez les plus belles allées d’arbres que l’on puisse voir, avec des bassins d’eau de toute beauté. En avançant dans le bois du côté de Sèvres, vous trouvez un bassin d’eau d’une étendue prodigieuse et au haut de la montagne et à côté une [prairie] au tapis vert qui fait un coup de vue très gracieux. Il n’y a pas dans les allées de Meudon ni dans les jardins de belles statues comme dans le parc de Versailles. Les châteaux mêmes n’approchent pas pour les richesses de celui de Versailles mais la position [de] Meudon (…) coup d’œil. L’étendue de la terrasse en font une très belle (…) Les écuries n’y sont pas belles. Après avoir vu tout ce qu’il [y a] à voir, nous fûmes dîner à Meudon dans le village à [l’enseigne] (…) [Je donnai] à dîner à trois, moi compris, pour trois livres et nous eûmes (…) [je] n’ai pas mangé ailleurs de pigeons si gras (…)[22]. »

La prééminence de Bellevue à partir de 1750

[modifier | modifier le code]Adulte, Louis XV préfère à Meudon le château de Bellevue qu'il fait construire pour Madame de Pompadour. Le château est utilisé pour le logement des courtisans, et les écuries du château sont utilisées pour desservir Bellevue, dont les écuries sont fort modestes.

- Vue de Meudon depuis Fleury. Jacques Rigaud, vers 1730-40.

- Dessein de la décoration et du feu d'artifice tiré à Meudon en l'honneur du duc de Bourgogne, le 13 septembre 1756. AD 92.

- Elévation de l'aile Ouest du Château-Vieux de Meudon, 1773. Dessin de l'architecte Le Dreux.

- Vue prise à Meudon : l'escalier et le Petit Pont. Fin du XVIIIe siècle. par Thiery de Sainte-Colombe, INHA.

Louis XVI et Marie-Antoinette à Meudon

[modifier | modifier le code]

Le nouveau jeune roi aime souvent venir chasser à Meudon.

Un an après son avènement, l'architecte Le Dreux dresse un inventaire, daté du 10 octobre 1775, qui recense les « glaces, bronzes, marbres, tableaux et autres effets appartenant au Roi » placés au château. En marge sont tracés les schémas de l'ensemble de ces miroirs[23]. Ce document est dressé en « exécution des ordres du comte d'Angervilliers ».

Un édit du roi, de mai 1778, réunit le domaine de Meudon à celui de Versailles, « pour être régi & administré à l'avenir de la même manière ».

Louis XVI dessinera lui-même en 1783 un pavillon, dit le « pavillon de Trivaux », dans un style anglo-chinois, qui sera finalement corrigé dans un style plus français par l'architecte Heurtier. Ce pavillon était situé tout en haut du tapis vert de Meudon, vers Meudon-la-Forêt. Louis XVI et son épouse Marie-Antoinette perdront à Meudon même, au sein du Château-Neuf, le petit dauphin, qui s'éteint le 4 juin 1789, un mois avant la prise de la Bastille.

En 1791, le château sert toujours de lieu de villégiature au nouveau Dauphin, ainsi que le représente une aquarelle d'Isabey.

Le marquis de Bombelles donne une description de Meudon, dans son Journal, à la date du 8 juin 1788 :

« J’ai accompagné mesdames les ambassadrices au château de Meudon. Le château neuf, où nous avons dîné chez M. le duc d’Harcourt, a été bâti par Monseigneur pour Mlle Choin qui était sa maîtresse. Ce château est dans une proportion qui le rendrait convenable à tout seigneur en état de dépenser 2 à 300.000 livres par an. Il n’en est pas de même du vieux château. Ce palais, que M. de Louvois avait augmenté, embelli avec une magnificence aussi indécente qu’incroyable, serait encore très facilement une demeure vraiment royale. Tous les plafonds sont peints en arabesque, comme si le goût régnant eût présidé à leur ordonnance. Les corniches, les cheminées, les parquets de superbes boiseries, rien n’aurait besoin d’être modernisé. Il y a, pratiqué dans une tourelle, un cabinet peint également en arabesque sur un fond d’or, qui est aussi frais de peinture que s’il sortait des mains d’un de nos meilleurs artistes. Il est question de faire de ce beau château la demeure de Mgr le Dauphin pour tous les étés, si nous n’éprouvons pas le chagrin de perdre ce prince[24]. »

- Portrait de Louis XVI en 1786.

- Portrait de Marie-Antoinette, 1783.

- Elévation définitive du pavillon de Trivaux, 1783.

- Représentation de la mort du dauphin à Meudon, 4 juin 1789.

- Retour de la promenade de Mr le Dauphin (Louis XVII) au vieux château de Meudon, Isabey, 1791. Musée du Louvre[25]

Le XIXe siècle : entre fastes et déclin

[modifier | modifier le code]Après le 10 août 1792, la destination du château devient incertaine. Mais la Convention nationale prend rapidement soin de faire enlever la plupart des tableaux en dessus-de-porte, soigneusement démontés et transférés dans des musées de province, ce qui les sauvera de la destruction.

Le « château de la République » (1793-1795)

[modifier | modifier le code]Le 4 novembre 1793, Pierre Choderlos de Laclos, nommé Commissaire en chef des expériences de Meudon, prend possession au nom du ministre de la Marine de ce lieu qu'il avait suggéré pour y installer un atelier d'artillerie et procéder à des essais d'obus[26]. Mais Choderlos de Laclos ne restera qu'un seul jour à Meudon, puisqu'il est arrêté dès le lendemain. Le site est ainsi transformé par la Convention en « établissement national pour différentes épreuves ». Il va servir de fabrique d'aérostats. Meudon devient alors véritablement le « château de la République », qui sert de lieu d'expérimentation pour armer le nouveau régime. À ce titre, le château fera l'objet d'une illumination payée par les deniers publics.

Nicolas-Jacques Conté fut, avec plusieurs autres savants, chargé de ces expériences militaires et scientifiques à Meudon, où on lui confia la direction de l'école d'aérostation qui s'y établissait. Conté eut sous ses ordres un rassemblement confus de jeunes gens pris dans toutes les professions, sans aucune teinture de chimie, de dessin, ni de mathématiques, appelés à créer une technique entièrement nouvelle. Conté dut aborder les éléments des différentes sciences, car ce nouvel enseignement devait tout embrasser : chimie, physique, mécanique. Donnant à la fois des leçons théoriques et pratiques, Conté faisait exécuter par les mains de ses élèves les modèles qu'il donnait, les instruments qu'il imaginait, passant ses nuits à préparer les dessins qui servaient à ses leçons ou bien à faire des expériences variées, parfois dangereuses.

- Fabrication des aérostats militaires au château de Meudon. Aquarelles sur papier de Nicolas-Jacques Conté.

-

Découpage des toiles pour composer des fuseaux (1/5) -

Assemblage des fuseaux (2/5) -

Préparation du vernis (3/5) -

Étalage du vernis et vérification des joints (4/5) -

Aérostat au campement sous sa tente de protection (5/5)

L'incendie du Château-Vieux (1795) et sa démolition (à partir de 1803)

[modifier | modifier le code]

En 1795, un incendie, lié aux recherches techniques des occupants de lieux, ravage l'aile des marronniers et s'attaque également à l'aile Ouest du Château-Vieux. Le château reste en l'état près d'une dizaine d'années. Les visiteurs anglais sont nombreux à venir à Meudon à partir de 1802, et laissent plusieurs descriptions ou dessins (par exemple le dessin de James Forbes). Le colonel anglais Thornton, (de Thornville-Royal, Yorkshire), décrit ainsi le site dans une lettre rédigée en anglais, datée du 31 août 1802 :

« La veille, M. Belanger nous avait proposé une excursion à Meudon, un joli parc dont l’intérieur des murs couvrait une surface de vingt miles, et qui m’avait été désigné comme un investissement potentiel plus que souhaitable. Une chaise avait été fixée sur un fiacre des plus confortables, en vue de cette expédition. Le château de Meudon, à l’origine résidence de Madame de Pompadour [sic], consiste en un immense bloc, malheureusement délabré. Il conserve néanmoins quelques traces de sa splendeur passée. Dans un joli parc au paysage forestier parcouru de jets d’eau et d’étangs, nous fûmes poliment reçus par le concierge (ou peut-être était-il le gardien), dont le manoir était toujours susceptible d’être aménagé en une agréable résidence. Cette personne nous conduisit au château, attirant tout particulièrement notre attention sur les appartements dont le dernier occupant ne fut autre que l’infortuné dauphin. Je ne disposais pas du temps nécessaire à une exploration plus poussée du parc, mais mon guide m’informa que celui-ci comprenait des fermes, des plaines, etc., le tout sur un espace de 500 acres, auxquels étaient annexés 10.000 acres de forêt. Il nous indiqua par ailleurs que les murs furent par le passé en partie effondrés, sur ordre du défunt roi, afin de donner au gibier la possibilité de s’échapper, mais que ceux-ci avaient, depuis, été réparés. Il précisa également que le domaine comprenait 29 pièces d’eau de différentes dimensions, me conduisant immédiatement à l’une d’entre elles, d’une contenance de 9 acres environ. Celle-ci était murée et partiellement entourée d’un paysage boisé, mais sa forme offrait, de loin, un rendu agréable. Il fallait également prendre en compte la présence de quelques poissons, lièvres et lapins, ainsi qu’un nombre raisonnable de perdrix sur le domaine. En revanche, tous les faisans avaient été abattus. La totalité du château, comme je le précisais précédemment, est aujourd’hui en ruines, et le raser entièrement entraînerait une dépense considérable, le ciment de ces anciens bâtiments se révélant particulièrement solide. Mais du point de vue de son étendue et de sa proximité avec la capitale, Meudon constituerait à n’en point douter une précieuse acquisition (…)[27]. »

Le peintre Hubert Robert, qui était notamment chargé des aménagements des jardins de Meudon sous Louis XVI, vient dessiner le chantier de démolition en 1804. Le Château-Vieux est détruit à partir de 1803. En 1805, il reste encore une faible partie du Château-Vieux (pavillon Sud-Ouest) ainsi que la chapelle, comme l'indique François Collet Duclos dans son rapport du 3 ventôse an 13 (22 février 1805). Le tout fait l'objet de travaux de déblaiements environ jusqu'en 1808, après récupération de certains ornements, dont les colonnes en pierre situées de nos jours à la petite rotonde du Palais du Luxembourg (Sénat), que l'architecte Chalgrin a pu réutiliser[28].

- Le Château-Vieux de Meudon en ruines, en 1802. James Forbes, Musée de l'Ile-de-France, Sceaux.

- La démolition du Château-Vieux de Meudon, par Hubert Robert, 1804.

- Trois ouvriers déplacent une colonne du château de Meudon. Hubert Robert, vers 1804. Musées de Weimar, Schossmuseum, KK 9110.

- Schéma du Château-Vieux de Meudon en cours de démolition, 22 février 1805. En rose foncé, ce qu'il reste à démolir. ADY, 2Q 34.

Napoléon Ier : Meudon, palais Impérial du roi de Rome (1807-1815)

[modifier | modifier le code]

Après avoir décidé, en 1803, de procéder à la démolition du Château-Vieux, qui avait subi un incendie en 1795, et alors qu'il n'était que Bonaparte, l'empereur Napoléon Ier décide en 1807 de faire du Château-Neuf de Meudon un palais impérial. Il fait alors restaurer les jardins et réaménager le Château-Neuf, notamment par l'architecte Jean-Baptiste Lepère. Est alors édifié une aile intitulée l'« Economat », à l'emplacement d'une partie de l'ancienne aile des marronniers, qui venait d'être détruite. L'Empereur, qui voulait faire de Meudon une « école des rois » d'Europe, y installe le roi de Rome en 1811, sous la responsabilité de sa gouvernante, Mme de Montesquiou. À cet effet, de nombreuses commandes sont réalisées pour meubler dignement le palais de l'héritier de l'Empire (nouveau décor intérieur style Empire, mobilier, soieries, etc.).

Le 22 avril 1811, Napoléon vient visiter Meudon. Le 30 juin 1811, Meudon est mis à la disposition de Madame Mère. En avril 1812, le roi de Rome vient loger à Meudon. Durant l'été, la reine de Westphalie, épouse de Jérôme Bonaparte, séjourne aussi à Meudon, avec Madame Mère. L'impératrice Marie-Louise aurait résidé au palais durant la campagne de Russie, bien qu'elle logeait à Saint-Cloud. Du 24 mars au 14 novembre 1813 la reine de Westphalie fait un nouveau séjour à Meudon[29].

Mais, à la chute du Premier Empire, le château perd son statut de Palais Impérial.

- Napoléon Ier, en roi d'Italie, 1805.

- Projet d'aménagement de la terrasse du château sous Napoléon Ier, par Jean-Baptiste Lepère, vers 1808.

- Vue du château de Meudon vers 1812. Premier Empire.

- Distribution du troisième niveau du Château-Neuf sous Napoléon Ier, 1812.

- Fauteuils commandés par Napoléon Ier pour Meudon, musée de Fontainebleau.

- Pendule de l'Étude ou de la Méditation, vers 1810, Mobilier National.

- Meubles et objets d'art provenant du château de Meudon sous Napoléon Ier

- Feu, vers 1808-1810, bronze doré, Ravrio, Mobilier National.

- Feu en deux parties, vers 1810-1811, bronze doré, Feuchère, Mobilier National.

- Guéridon, bois de frêne bronze doré et marbre blanc, Mobilier National.

- Console fournie par Maigret, bois de frêne et marbre blanc, Mobilier National.

- Écran à glace, bois de frêne, bronze doré, miroir, Mobilier National.

- Lustre placé dans la Galerie du Château-Neuf, vers 1811, bronze doré, Feuchère, Mobilier National.

- Feu de la galerie du Château Neuf de meudon, Mobilier National.

Meudon sous la Restauration et les Orléans

[modifier | modifier le code]

Louis XVIII, Charles X et Louis-Philippe utilisent Meudon comme domaine de chasse, voisin de Saint-Cloud, et y logent des personnes éminentes.

La gouvernance du château de Meudon est rendue au marquis de Champcenetz qui en avait la charge avant la révolution de 1798. Il assure cette charge en même temps que celle de gouverneur du château des Tuileries. Le 4 mai 1822, il décède dans ce dernier palais. Le 9 mai suivant, une ordonnance royale confie la gouvernance au duc de Castries qui en asure la charge jusqu'à la Révolution de Juillet.

Dès le début de la Restauration, le duc de Berry, fils de Charles X, s'intéresse au domaine pour chasser. Il y installe sa vènerie personnelle à partir de l'année 1818. Cette même année, son oncle Louis XVIII lui offre une meute de trente chiens pour ses chasses. Il se rend régulièrement au domaine pour chasser avant son assassinat dans la nuit du 12 au 13 février 1820 par l'ouvrier Louvel. Le second fils de Charles X (1824-1830), décide de faire construire un haras dans les anciens jardins bas du palais. Le site servait de faisanderie et nécessite d'importants travaux qui sont conduits par le duc de Guiche, premier écuyer du duc d'Angoulême. Ce haras devient rapidement un modèle pour tous les propriétaires de chevaux de course et les passionnés d'exercices hippiques. La révolution de Juillet oblige le prince à vendre le haras. Le nouveau roi des Français, Louis-Phiippe, se porte acquéreur du site pour 250 000 francs durant le mois de septembre 1830 pour éviter son démantèlement[30].

Après son abdication au trône Impérial du Brésil, le 7 avril 1831, Dom Pedro (Pierre Ier) va revenir en Europe, et s'installer en France, sous le titre de duc de Bragance. À l'automne 1831, il séjournera quelque temps au Château-Neuf de Meudon, domaine que le roi Louis-Philippe mettra librement à sa disposition. Lors de son séjour en France, il devint un ami du célèbre général La Fayette.

Le duc d'Orléans, prince royal de France sous la monarchie de Juillet, y séjourne en 1834 et y rédige ses Souvenirs. Mais il meurt accidentellement à Neuilly en 1842.

Louis-Philippe avait également mis à disposition le château de Meudon au profit du maréchal Soult[31], Président du Conseil, qui y séjournera à plusieurs reprises en été.

Le 8 mai 1842, une catastrophe ferroviaire a lieu à Meudon, dans laquelle périt notamment Jules Dumont d'Urville. Elle est la première de France et l'une des premières au monde. Louis-Philippe met à disposition le Château-Neuf pour soigner les rescapés.

Après la révolution de 1848, des projets sont établis pour faire de Meudon le nouveau siège de l'École Polytechnique. Mais ces projets grandioses, dont un fut établi par l'architecte Hector-Martin Lefuel, ne verront finalement pas le jour.

Meudon et le Second Empire : le repaire du Prince Napoléon

[modifier | modifier le code]

Bien que Meudon soit affecté au prince Jérôme, oncle de Napoléon III, celui-là n'y vient guère. Au contraire, de 1860 à 1870, son fils, le Prince Napoléon, cousin de l'Empereur Napoléon III, occupe souvent le château de Meudon. Il possède à Paris la célèbre maison pompéïenne[32], abritant sa liaison avec la comédienne Rachel, mais c'est à Meudon qu'il vient « bouder » le protocole de la cour impériale, dont il est peu friand. Il y amène son épouse, la princesse Clotilde, et ses trois enfants, Victor, Louis et Marie Laetitia. Il y entasse de nombreuses espèces de plantes et d'animaux exotiques, ramenés de ses voyages à l'étranger. Plusieurs grandes réceptions sont alors organisées au château, telle celle en l'honneur du roi de Portugal, en 1867[33].

- Le Château-Neuf de Meudon vers 1860.

- Meudon, vue prise de la terrasse supérieure. « Paris dans sa splendeur ». Chapuis del.

- Réception du roi de Portugal par le Prince Napoléon, salon-serre du Château-Neuf de Meudon (ancien Vestibule haut).

- Le chenil de Meudon, les chiens du Prince Napoléon.

L'incendie du Château-Neuf (1871) et l'occupation par l'Observatoire de Paris

[modifier | modifier le code]

Le site est stratégique, dominant Paris, et une batterie d'artillerie prussienne y est installée en 1870. Une gravure représente l'occupation prussienne avec des centaines de tentes installées sur la grande terrasse du château. C'est que depuis Meudon se découvre tout Paris, les Prussiens pouvant suivre aisément les attaques des français contre eux.

Le château-neuf prend feu le 31 janvier 1871. Il brûle durant près de trois journées. Certains parlent d'un incendie volontaire des Prussiens quittant le site, mais cela n'a aucune justification : la réalité est toute autre : le château-neuf, occupé alors par les Prussiens, ennemis des français, a subi un bombardement depuis Paris, par les armées françaises, tout comme les autres sites voisins de Saint-Cloud. Il existe même une photographie dans les archives du Musée Carnavalet qui indique que le château de Meudon a été détruit par un bombardement de La Douai, pièce de canon de marine, placée dans le bastion 74 de l'enceinte de Thiers. Cette mention est tout à fait crédible. Le trajet d'un obus envoyée depuis le Bastion 74, et qui survolerait Issy, Vanves, et Meudon, pour atterrir sur le château de Meudon est l'hypothèse la plus vraisemblable, et celle qui est la plus justifiée par les sources de l'époque, dont les journaux du lendemain.

Plusieurs photographies témoignent de l'état de délabrement du château, qui a pris feu, et dont il ne reste plus que les éléments en pierre de taille, dont les cheminées. Tout l'intérieur a brûlé. L'incendie du château-neuf a donc eu lieu par les Français qui se défendaient des attaques des Prussiens.

Ses ruines sont conservées en l'état durant plusieurs années.

- Le Château-Neuf après l'incendie du 31 janvier 1871.

- Photographie du Château-Neuf après l'incendie, 1871. Collection particulière.

- Le Château-Neuf de Meudon en 1871, après l'incendie. 21 Fi 76.

- Photographie prise du vestibule bas du Château-Neuf, après l'incendie, 1871.

Finalement, le site est confié à l'astronome Jules Janssen en 1875. Il propose d'utiliser le site comme lieu d'observation scientifique. Toutefois, il n'hésite pas à faire raser près de la moitié du Château-Neuf, et entre 1880 et 1885, y construit, avec l'architecte Constant Moyaux, un observatoire, rattaché à l'observatoire de Paris en 1927[34]. Depuis cette installation, la plus grande partie du domaine (les jardins hauts conservés) est inaccessible au grand public, et le reste encore à ce jour[Quand ?].

- Dessins et photographies des ruines du Château-Neuf de Meudon

- Vue de Meudon après la guerre de 1871. Hubert Clerget, musée Carnavalet.

- Les ruines du Château-Neuf et ses alentours, février 1871.

- Projet de dôme au sein du Château-Neuf, non réalisé. Vers 1880.

Le XXe siècle : une réhabilitation progressive

[modifier | modifier le code]

Au fil des ans, la végétation se développe et enserre jusqu'à l'Orangerie, longtemps inaccessible. La destruction du vieux village de Meudon, après la guerre, dans le cadre dit de la reconstruction du centre-ville, ampute irrémédiablement le décor pittoresque, constitué de toitures multiples, qui se trouvait situé aux pieds de l'ancien château. C'est seulement à partir des années 1970-80 que la notion de patrimoine se répand dans la société française. L'ensemble du domaine fait l’objet d’un classement au titre des monuments historiques le , date somme toute bien tardive pour un tel site historique, quand les grands domaines d'Ile-de-France similaires étaient classés bien avant.

Le domaine national de nos jours

[modifier | modifier le code]Bien que le Château-Vieux ait été détruit, il reste tout de même beaucoup de la splendeur du domaine. En effet, il reste encore 40 % des superficies des bâtiments initialement construits (restes du Château-Neuf, orangerie, communs, etc.)[35]. On peut encore admirer l'avenue du château tracée par Louvois, les corps de garde et les communs du Grand Dauphin, le chenil de Louvois, la grande perspective de Servien, le nymphée et l'orangerie de Louis Le Vau, et on devine, en allant sur le site, des jardins en terrasse en contrebas de l'observatoire, ainsi que l'étang de Chalais et le tapis vert. Et surtout, la grande terrasse, réalisation la plus imposante, est en parfait état de conservation. L'orangerie de Meudon a été complètement restaurée en 2012.

Du fait de sa situation exceptionnelle (axe Paris-Versailles, le plus touristique de France) et son point de vue panoramique sur Paris (l'un des plus spectaculaires d'Ile-de-France), le site dispose d'un potentiel touristique et économique.

Galerie aérienne

[modifier | modifier le code]- Vue aérienne de l'Orangerie et des restes du Château-Neuf transformé en observatoire.

- Vue aérienne de la terrasse avec l'avenue du château, vers le Nord.

- Vue aérienne des anciennes écuries de Meudon.

Le statut juridique : un espace scindé et en partie inaccessible

[modifier | modifier le code]

Aujourd'hui, le domaine de Meudon est scindé en deux.

La partie basse : La grande terrasse et l'orangerie sont gérées par la ville. Ces espaces sont librement accessibles au public.

La partie haute : L'Observatoire (Château-Neuf), les jardins hauts, ainsi que les communs situés à l'entrée, dépendent du ministère de l'Éducation nationale et sont affectés à l'Observatoire de Paris. Ils sont inaccessibles au public.

L'État reste le propriétaire de l'ensemble du domaine, tant en ce qui concerne la partie affectée à l'Observatoire que celle gérée par la mairie.

Toutefois, en ce qui concerne la partie du domaine accessible au public, l'État a signé une convention de gestion du domaine national de Meudon avec la ville de Meudon, laquelle en est désormais le gestionnaire. Financièrement, l'État assume toujours son rôle de propriétaire et gère les travaux d'élagage ou d'entretien. Il laisse à la Ville le soin de gérer ce site situé sur son territoire.

Le projet de réhabilitation de la Grande Perspective

[modifier | modifier le code]

Le projet de reconstitution de la Grande Perspective de Meudon a été lancé dès les années 1980, mais n'a guère avancé jusqu'à ce jour[Quand ?]. Néanmoins, il se poursuit, en concertation avec les responsables des différentes parties concernées[36]. En effet, les 3/4 de cet axe paysager majeur d'Ile-de-France, dû à André Le Nôtre, sont conservés. Seule la partie située entre le parterre de l'orangerie et l'étang de Chalais reste toujours bouchée.

Le potentiel archéologique

[modifier | modifier le code]

Aucune fouille n'a jamais été entreprise à l'emplacement du Château-Vieux détruit. Pourtant, les rapports de démolition sont formels : l'ensemble des caves et des fossés sont conservés, sous la pelouse actuelle. Une campagne archéologique permettrait de mettre en valeur ce patrimoine caché[38], comme cela a déjà été entrepris au château de Marly[39], à celui de Liancourt[40], au château de Blérancourt[41], ou encore à Versailles[42]. Le seul paramètre inconnu est la nature exacte de l'impact sur le sous-sol, au niveau de l'emprise du Château-Vieux, lors de l'occupation prussienne, dans le cadre de la guerre Franco-Prussienne de 1870. En effet, les Prussiens occupèrent toute la terrasse de Meudon, pour bombarder la capitale et suivre les opérations.

Description détaillée du domaine

[modifier | modifier le code]Le Château Vieux

[modifier | modifier le code]

Le Château-Vieux était le bâtiment central du domaine, et le premier château historique de Meudon. Il se situait dans l'axe de la Grande Perspective.

Les souterrains et caves comblées

[modifier | modifier le code]

Il existe encore quelques souterrains qui donnent une bonne idée de l'histoire des lieux. De plus, toutes les caves du château vieux sont conservées, et comblées des débris du château lors de la démolition. En cela, Meudon recèle un potentiel archéologique considérable.

- Entrée du souterrain d'accès aux fossés du château vieux de Meudon.

- Le passage souterrain de Meudon. La porte bouchée donnait accès aux fossés du château vieux.

- Vue des débris de la démolition du château vieux de Meudon depuis le passage souterrain.

- Photographie de la canalisation souterraine en direction des cuisines des Offices.

- Photographie d'un puits de lumière conservé sous la terrasse du château de Meudon.

- Passage voûté en direction de la cour des Offices.

- Photographie de la niche conservée de l'escalier d'Aristote.

Les pièces du rez-de-chaussée

[modifier | modifier le code]

Le Grand Vestibule & le Grand Escalier

[modifier | modifier le code]Ces pièces ont été créées lors de la reconstruction du pavillon central du château, par Louis Le Vau, pour Abel Servien, de 1655 à 1658.

- Restitution 3D depuis l'entrée dans le Vestibule du château vieux de Meudon (3D d'Hervé Grégoire et Franck Devedjian 2021).

- Restitution 3D du Vestibule du château vieux de Meudon (3D d'Hervé Grégoire et Franck Devedjian 2021).

- Restitution du Petit Vestibule. État de 1658 à 1803.

- Restitution de la coupe du Grand Escalier. État de 1658 à 1803.

- Restitution de la coupe du Grand Escalier de Meudon, construit par Louis Le Vau pour Servien.

Le « Grand Appartement » de Monseigneur

[modifier | modifier le code]Celui-ci constituait le logement principal du fils de Louis XIV à Meudon, au rez-de-chaussée de l'aile Est du Château-Vieux. Il fut conservé intact tout au long du XVIIIe siècle.

Dans sa configuration définitive, à partir de 1701, il se composait successivement :

- d'une salle des gardes ;

- d'une salle à manger, égayée de 4 toiles à sujet bachique ;

- d'un salon du billard, ornée de 4 toiles ovales à sujet mythologique ;

- d'une antichambre ;

- de la chambre du dauphin, où il est mort le 14 avril 1711 ;

- d'un cabinet d'angle ;

- d'une petite garde-robe boisée à la Capucine ;

- ainsi que d'un petit Entresol, boisé à la Capucine ;

La salle des gardes

[modifier | modifier le code]

Blondel précise dans son Architecture Françoise : « On appelle Salle des Gardes, dans une Maison Royale, une grande pièce où se tiennent les Gardes du Prince, & contre les lambris de laquelle sont attachés des porte-mousquetons, pour déposer les armes ; on place aussi dans ces sortes de lieux des tambours, qui sont des espèces de tables sur lesquelles se font les décomptes, & dont le dessous reçoit pendant le jour les lits où les Gardes du Corps prennent leur repos durant la nuit. Ces pièces doivent être spacieuses, fort élevées, avoir de grandes cheminées, & être décorées avec simplicité. Voyez celles de Versailles, de Meudon, du Château des Thuileries, &c ». »

Le Grand Dauphin a failli être enlevé en 1707 par le parti ennemi. Heureusement, c'est le carrosse de Monsieur le Premier, qui revenait de Meudon à Versailles qui a été pris pour celui du dauphin. La sécurité des membres de la Cour était donc un sujet de premier ordre.

- Coupe restituée de la paroi est de la salle des gardes de Monseigneur, 1700-1790.

- Coupe restituée de la paroi sud de la salle des gardes de Monseigneur, 1700-1790.

- Coupe restituée de la paroi ouest de la salle des gardes de Monseigneur, 1700-1790.

- Coupe restituée de la paroi nord de la salle des gardes de Monseigneur, 1700-1790.

La salle à manger du Dauphin (à partir de 1700)

[modifier | modifier le code]

L’inventaire de 1775 indique que la pièce est, depuis les travaux d'agrandissement de 1700, « boisée de hauteur à cadres dorés, corniche de même, cheminée de marbre vert campan …». En 1700, Monseigneur commande à quatre peintres différents des toiles à sujet « bachiques ». Les mêmes artistes travaillent alors pour orner le grand salon du château de Marly.

- De Charles de La Fosse (1636 – 1716) : Le triomphe de Bacchus, « porté sur un éléphant, ayant son tyrse à la main droitte, plusieurs Baccantes autour portant des instruments ; sur le devant du tableau il y a deux enfants dont l’un est monté sur un tygre, sur la gauche on voit Silène à la renverse. » (Musée du Louvre, INV. no 4537). C’est la représentation, après l’expédition mythique de Bacchus en Orient, de son retour triomphal vers la Grèce. Les mesures de la toile sont de : 4 pieds 9 pouces sur 4 pieds 3 pouces, de nos jours H. 1,57 m. ; L. 1,35 m.

- De Jean Jouvenet (1644-1717) : La naissance de Bacchus, « Mercure qui s’envole après l’avoir remis dans les mains des Nimphes. » Ce premier épisode de la vie de Bacchus se rapporte à la légende de Sémélé, sa mère, qui fut aimée de Jupiter, et dont Junon obtient, par malice, le foudroiement. Les mesures du tableau sont de 4 pieds 9 pouces sur 4 pieds 1 pouce.

- De Bon Boullogne (1649-1717) : Vénus, Bacchus et Cérès, savoir « Un passage d’Horace qui dit que sans la bonne chère Vénus se refroidit ; sur la gauche du tableau on voit Baccus qui presse une grape de raisin dans une coupe qu’une Flore tient ; auprès d’elle, une Cérès qui la regarde ; dans le fonds, sous une treille, il y a buffet dressé ; dans le milieu du tableau, en bas, il y a deux petits enfans qui semblent demander à boire, ils sont couchés sur un tigre ». Ce tableau est conservé au Musée du Louvre où il s’intitule « Bacchus et Ariane ». Il est également appelé dans les inventaires anciens Bacchus et Ariane, Bacchus et Erigone ou Bacchus, Flore et Cérès. Envoyé au Muséum central à la fin de l’an II, il avait perdu son attribution mais était resté au Louvre où on le retrouve parmi les anonymes de l’École française (Inv. 8608). Il est à restaurer. Les mesures de la toile : 4 pieds 9 pouces sur 4 pieds 1 pouce.

- Et d’Antoine Coypel (1661-1722): Silène barbouillé de mûres par la nymphe Eglé. Le thème de cette œuvre est de la plus grande rareté. Il est tiré d’un épisode des Eglogues de Virgile, le numéro 6 intitulé « Silène », où Virgile écrit : « et, au moment que le vieillard ouvre les yeux, elle lui rougit le front et les tempes du jus sanglant de la mûre. ». C’est que Silène, endormi dans une grotte à la suite de ses habituelles beuveries, est surpris par deux satyres et par la nymphe Eglé, pour lesquels il avait promis de chanter. Les deux satyres se saisissent de Silène, qu’ils attachent à l’aide de tiges de lierre, tandis que la belle Eglé lui rougit le visage de mûres qu’elle écrase afin de lui arracher, sous la menace, la réalisation de sa promesse. Les mesures : 4 pieds 9 pouces sur 4 pieds 1 pouce. Le tableau a été sensiblement rogné au XIXe siècle. Il est conservé au musée des Beaux-Arts de Reims, INV. D.872. 2. 5. (mesures de 1,49 m. de hauteur sur 1,16 m. de largeur).

- Les 4 toiles de la salle à manger de Monseigneur, à Meudon tout au long du XVIIIe siècle

- Silène barbouillé de mûres par la nymphé Eglé, Antoine Coypel. 1701. Musée des Beaux-Arts de Reims.

- Le triomphe de Bacchus, Charles de la Fosse, 1701. Musée du Louvre.

- La naissance de Bacchus, Jean Jouvenet, 1701. Collection particulière.

- Vénus, Bacchus et Cérès, Bon Boullogne, 1701. Musée du Louvre.

- Essai de restitution de la paroi est de la salle à manger du dauphin à Meudon, vers 1702.

- Essai de restitution de la paroi sud de la salle à manger du dauphin à Meudon, vers 1702.

- Essai de restitution de la paroi ouest de la salle à manger du dauphin à Meudon, vers 1702.

- Essai de restitution de la paroi nord de la salle à manger du dauphin à Meudon, vers 1702.

Le salon du billard

[modifier | modifier le code]

À partir de l'année 1700, l'ancien escalier de Louvois et Jules Hardouin-Mansart est condamné pour créer une enfilade de pièces, dont le « salon du Billard ». L’inventaire de 1775 indique que la pièce est « boisée de hauteur, à cadres dorés, corniche dorée, cheminée de marbre gryotte ». Monseigneur commande pour cette pièce une série de peintures en dessus de porte, de même taille et de forme ovale. Il s’agit :

- De Charles de La Fosse : Hercule entre le Vice et la Vertu ; « dans le haut du tableau la Sagesse qui est représentée par Minerve, dont un enfant porte le bouclier, montre du doigt à Hercule le temple de Mémoire placé sur la gauche. H. 4 pieds 10 pouces ; L. 3 pieds 5 pouces ; ovale. Dessus de porte. Salle de Billard. » Pour l’exécution de cette œuvre, Charles de La Fosse a été payé en deux fois, 600 livres en 1700 puis 200 livres en 1701, « pour parfait paiement de 800 livres pour le tableau qu’il a fait à Meudon représentant Hercule ». (CBR t IV col 675). Le tableau, peint en 1700, avait un format de 3 pied 10 pouces2 sur 3 pied 5 pouces. Villot a correctement identifié le tableau de Meudon avec une toile, devenue rectangulaire, déposée au musée de Nevers en 1872 (Inv. Villot, no 4538, 1,20 × 1,09 m).

- De Jean Jouvenet : Latone et les paysans de Lycie, où l’on découvre « Latone avec ses deux fils demandant de l’eau aux paysans de Lycie qui luy en ayant refusé paroit dans une attitude de suppliante, levant les bras en haut, invoquant Jupiter qui les transforme en grenouilles ; dans le fond du paysage il paroit un troupeau de vaches passant sur le bord du marais ». Un exemplaire de cette œuvre est conservé au Musée d’Art et d’Histoire de Meudon, un autre, sans doute l’original, au château de Fontainebleau (CBR t. IV col 675). L’œuvre, ovale comme les autres tableaux, mesure 4 pieds de hauteur pour 3 pieds 6 pouces de largeur. Elle s’inspire directement de la sculpture centrale, en marbre blanc, de la fontaine de Latone des jardins du château de Versailles.

- De Louis de Boullogne le jeune : Céphale et Procris « qui donne un dard à son mary ; elle a le bras gauche étendu et la main appuyée sur une levrette qu’elle semble caresser ; dans le haut du tableau, il paroit un Amour qui porte le flambeau de l’hymen. ». Après avoir été déposé à Compiègne (inv. 8676), le tableau a été envoyé en 1962 au musée de Saint-Étienne sous le titre : Vénus et Adonis, et attribué par erreur à Bon Boullogne. Sa forme ovale ancienne est bien visible. Le tableau a été fait et posé en 1700, comme David et Abigaïl commandé au même peintre. Sa taille est de 4 pieds de hauteur pour 3 pieds 6 pouces de large. Un dessin préparatoire est conservé au Cabinet des Arts Graphiques du musée du Louvre (Inv. 24961).

- D’Antoine Coypel, alors le plus jeune peintre des quatre : Hercule ramenant Alceste des enfers ; hauteur 3 pieds 10 pouces ; largeur 3 pieds. Il s’agit d’ « Hercule rendant à Admète sa femme Alceste qu'il ramène des Enfers », tableau apporté à Meudon par Antoine Coypel lui-même. (CBR t IV col 675). Le tableau a été posé avant mai 1700 selon un mémoire cité par F. Engerand (Inventaires des tableaux du Roy …, Paris, 1899, p. 459). Charles-Antoine Coypel, le fils du peintre a montré la nouveauté de ces sujets littéraires. Pour exécuter la toile de Meudon, Antoine Coypel s’est fait traduire par Mme Dacier le cinquième acte de la tragédie d’Euripide. Le tableau est conservé au Musée d’Art et d’Histoire de Cholet. L’œuvre était anciennement intitulée « Hercule délivrant Thésée » ! En mai 1700, Antoine Coypel vient lui-même à Meudon faire installer son œuvre à peine achevée.

- Les 4 toiles ovales du salon du billard de Monseigneur, à Meudon tout au long du XVIIIe siècle

- Latone et les paysans de Lycie, Jean Jouvenet, musée d'art et d'histoire de Meudon.

- Hercule entre la Volupté et la Vertu, Charles de La Fosse, musée de Nevers.

- Hercule ramenant Alceste des Enfers, Antoine Coypel, musée d'art et d'histoire de Cholet.

- Céphale et Procris, Louis de Boullogne le jeune, Musée des Beaux-Arts de Saint-Étienne.

- Restitution de la paroi nord du salon du billard du dauphin, château vieux, 1700-1792.

- Restitution de la paroi est du salon du billard du dauphin, château vieux, 1700-1792.

- Restitution de la paroi sud du salon du billard du dauphin, château vieux, 1700-1792.