Cirque romain — Wikipédia

Un cirque, dans le monde romain, est un édifice public où étaient organisées des courses de chars et de chevaux attelés ou montés, voire des courses à pied, des combats de lutte ou de boxe, bien que ces spectacles d'athlétisme soient ordinairement réservés aux amphithéâtres. Sous l'Empire, il y a un véritable engouement pour les chevaux et les courses, 64 jours par an étant consacrés aux jeux du cirque, contre 17 sous la République, chaque journée comprenant 24 épreuves, voire plus[1].

A Rome, à la fin du IIe siècle, le total des jours fériés dépassait quatre mois par an[2]. Ils étaient consacrés aux jeux de cirque (courses de chars), aux spectacles de combats de gladiateurs, d’hommes contre des bêtes féroces et aux représentations du théâtre (pièces à grands spectacles, concours et mimes)[3].

Architecture

[modifier | modifier le code]Plan d'un cirque romain

[modifier | modifier le code]

- la spina (mur central bas autour duquel tournaient les chars) est rarement dans l'axe, mais disposée un peu en biais, pour faciliter le départ des équipages et la prise du virage en bout de piste.

- l’oppidum (bâtiment comprenant les écuries et les stalles de départ) n'est pas perpendiculaire à la piste, mais disposé en oblique, de manière à compenser les handicaps résultant des positions de départ plus ou moins avantageuses.

La piste et les gradins

[modifier | modifier le code]

Le cirque romain était constitué d'une piste oblongue (de forme allongée) sablée tournant autour d'un mur bas central (spina), et de gradins (cavea) construits en maçonnerie, souvent sur arcades, ou plus simplement, en bois ou même adossés sur un talus. Les places d'honneur étaient en marbre.

Le mur : la spina

[modifier | modifier le code]Le mur central (spina, pluriel spinae), très peu élevé, mais large de plusieurs mètres, était orné de marbres, de statues et d'obélisques ou de fontaines plus ou moins prestigieuses[4]. Les plus beaux obélisques égyptiens de Rome proviennent des spinae des différents cirques[5].

Les bornes : meta

[modifier | modifier le code]

Les extrémités du mur étaient protégées par des bornes très solides (meta, pluriel metae), autour desquelles tournaient les équipages de chars, avec auriges (conducteurs de chars) et chevaux.

L'une des extrémités de la piste et des gradins était en demi-cercle (sphendonè), l'autre accueillait les stalles de départ (carceres), inscrites dans un bâtiment d'écuries appelé oppidum (« la place forte »).

La tribune d'honneur

[modifier | modifier le code]Une loge monumentale, aménagée au-dessus d'une tribune, accueillait l'empereur ou les responsables locaux, ainsi que les généreux commanditaires du spectacle. Elle surplombait cette tribune offrant une meilleure vue d'ensemble à ses occupants.

La tribune d'honneur communiquant directement au palais impérial était nommée pulvinar à Rome (dans le Circus Maximus) et Kathisma à Constantinople (dans l'hippodrome).

Quelques cirques romains

[modifier | modifier le code]

- Cirque de Mérida (Mérida), excellemment conservé et dégagé sur toute sa surface, avec une spina en très bon état.

- Cirque de Vienne (Vienne, Isère), très bel obélisque (in situ), juché sur un tétrapyle

- Cirque de Maxence (Rome), magnifiquement conservé, sur la Via Appia.

- Circus Maximus (Rome)

- Hippodrome de Constantinople (İstanbul), aujourd'hui At Meydanı, la « place aux chevaux », présente encore trois ornements de la spina : l'obélisque de Théodose, l'Obélisque « muré » (en maçonnerie), jadis plaqué de bronze et la Colonne serpentine en bronze, qui supportait autrefois le trépied delphique de la bataille de Platées.

Cirques, stades, amphithéâtres et hippodromes

[modifier | modifier le code]

Il ne faut pas confondre les cirques, hippodromes destinés aux courses de chars et de chevaux, avec les stades de Rome (piazza Navona : stade de Domitien), et des pays de tradition hellénique (Grèce continentale, îles Égéennes, Asie Mineure), de forme à première vue similaire, mais destinés aux exercices d'athlétisme, et donc de dimensions plus modestes et dépourvus de mur central et de stalles.

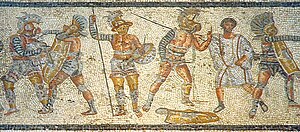

Il ne faut pas non plus confondre les cirques avec les amphithéâtres (de forme elliptique, type Colisée ou arènes d'Arles, amphithéâtre de Capoue), destinés aux combats de gladiateurs, aux venationes (spectacles de combats avec des fauves) et naumachies, souvent considérées comme des appendices des Ludi circenses avant d'être annexées dans les combats de gladiateurs[6].

Mais il est vrai qu'en latin, on a toujours appelé circenses les jeux de l'amphithéâtre : l'expression latine Panem et circenses (« du pain et des jeux ») comprenait tous les jeux, ceux de l'amphithéâtre comme ceux du cirque. L'image du sport hippique utilisé comme un puissant moyen de dépolitisation des masses et d'aliénation de la population doit être nuancée car ces jeux qui attirent beaucoup de monde peuvent être source de trouble public et de manifestation politique envers l'organisateur des jeux[7].

Bataille navale

[modifier | modifier le code]

La naumachie, littéralement « combat naval »[8], en latin (navalia proelia) est dans le monde romain un spectacle représentant une bataille navale, ou le bassin, ou plus largement l'édifice, dans lequel un tel spectacle se tenait.

Les moyens considérables à mettre en œuvre pour une naumachie, l'aménagement d'un plan d'eau et de places pour les spectateurs, la mobilisation de flottes, l'engagement de nombreux combattants, en font un spectacle d'exception que seuls les empereurs pouvaient organiser.

Les dernières naumachies datent du IIIe siècle, pour autant que les sources soient fiables. Dans les Temps modernes, quelques représentations ont repris la dénomination de naumachie, mais sans le réalisme des combats antiques[9].

Les obélisques

[modifier | modifier le code]Des obélisques, égyptiens ou non, décoraient la spina des cirques romains : obélisque du Latran provenant du Circus Maximus, obélisque du Vatican du cirque de Caligula et de Néron, ou obélisque de Théodose encore en place au centre de l'Hippodrome de Constantinople[10].

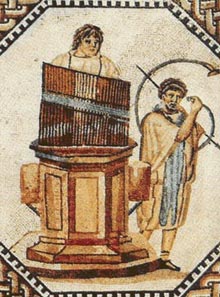

L'orgue hydraulique

[modifier | modifier le code]

L'orgue « hydraulique » de Ctésibios ou hydraule (hydraulos), dont le débit d'air est régulé par un réservoir d'eau, il semble être l'instrument de musique par excellence des jeux du cirque. On peut en voir un ou deux exemplaires sur le piédestal de l'obélisque de Théodose[11].

L’hydraule est aussi le premier instrument à clavier, il est donc à l’origine de nos orgues d’église. Il était muni d’un clavier actionné à la main comme nous l’indique le poème de Claudien[12] :

« Et qui magna levi detrudens murmura tactu

Innumeras voces segetis moderatus ahenæ, Intonet erranti digito, penitusque trabali

Vecte laborantes, in carmina concitet undas. »

« Et qui, repoussant d'un geste léger les grands murmures,

Les voix innombrables des cultures, modérées par les cuivres, Il tonne avec un doigt errant, et je suis profondément ému.

Travaillant avec un bar, il remue les vagues en chansons. »

Le cirque romain dans la littérature et l'art

[modifier | modifier le code]

Vers le IIe siècle, Tertullien, l’apologiste chrétien, doit admettre que des différents spectacles du monde romain, les courses de chars « surpassent tous les autres en magnificence »[13].

L'image du cirque romain a été popularisée par le roman Ben Hur, de Lew Wallace (1880), et plus encore par les différentes reprises cinématographiques et scénographiques :

- Ben-Hur, film muet de Sidney Olcott (1907)

- Ben-Hur, film muet de Fred Niblo (1925)

- Ben-Hur, film de William Wyler (1959)

- Ben-Hur, film d'animation de Bill Kowalchuk (2003)

- Ben-Hur, spectacle de Robert Hossein (septembre 2006 au Stade de France)

Gladiator « revisite » le genre du péplum, dont les derniers films majeurs dataient des années 1960. Un esclave gladiateur, conquiert le cœur du peuple romain par ses talents de combattant dans l'arène du Colisée[14].

- Gladiator, film de Ridley Scott (2000)

Notes et références

[modifier | modifier le code]- ↑ Monique Jallet-Huant, Plaisirs, combats et jeux du cirque dans la Rome antique, Presses de Valmy, , p. 65.

- ↑ Les Romains et les jeux du cirque.

- ↑ Les courses de chars dans la Rome Antique.

- ↑ Définition de la Spina.

- ↑ Tertullien décrit la spina du Circus Maximus {BnF.

- ↑ Georges Ville, La gladiature en Occident des origines à la mort de Domitien, École française de Rome, , p. 123-125

- ↑ Hervé Inglebert, Histoire de la civilisation romaine, Presses universitaires de France, , p. 65.

- ↑ Informations lexicographiques et étymologiques de « naumachie » dans le Trésor de la langue française informatisé, sur le site du Centre national de ressources textuelles et lexicales

- ↑ Les naumachies, spectacles navals de la Rome antique.

- ↑ Jean-Marie Pérouse de Montclos, Architecture : vocabulaire, Imprimerie nationale, , p. 442.

- ↑ L’orgue hydraulique antique : merveille de musique.

- ↑ Œuvres complètes de Claudien, tome 1 par Alph. Trognon, p. 284-285, éd. Charles Louis Fleury Panckoucke, 1830.

- ↑ Quel cirque ! Les courses de char dans le monde romain.

- ↑ « Visa et Classification - Fiche œuvre Gladiator », sur CNC, (consulté le ).

Voir aussi

[modifier | modifier le code]Bibliographie

[modifier | modifier le code]![]() : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

- Jean-Claude Golvin, L'Amphithéâtre romain : Essai sur la théorisation de sa forme et de ses fonctions, De Boccard, , 458 p., Publications du Centre Pierre Paris (ASIN B0000EAC8A).

.

. - Pierre Gros, John Scheid et Xavier Lafon, Théorie et pratique de l'architecture romaine : La norme et l'expérimentation, Presse Universitaire de Provence, , 344 p. (ISBN 978-2853995993).

.

. - Jean-Claude Golvin, L'amphithéâtre romain et les jeux du cirque dans le monde antique, Evergreen, , 152 p. (ISBN 978-2953397352).

.

. - (it) Eva Margareta Steinby (trad. Lexique topographique de la ville de Rome), Lexicon topographicum urbis Romae, Quasar, (ISBN 978-8871407128).

- Jean-Paul Thuillier, Allez les Rouges ! Les jeux du cirque en Étrurie et à Rome, Éditions Rue d'Ulm, , 254 p. (ISBN 978-2728805808).

.

. - Martin Colas, Le monde romain, Armand Colin, , 276 p. (ISBN 978-2200622947).

- Sylvain Forichon, Les spectateurs des jeux du cirque à Rome (Ier siècle av. J.-C. au VIe siècle) : Passion, émotions et manifestations, Ausonius, , 380 p. (ISBN 978-2356133458).

- Nicolas Richer, Marie-Pierre Arnaud-Lindet et Maria Bats, Le monde romain, Bréal, , 282 p., 5e éd. (ISBN 978-2749556451)Une nouvelle édition mise à jour de ce manuel tout-en-un (cours, méthodes, exercices) qui fournit l'essentiel des connaissances à maîtriser.

Bande dessinée

[modifier | modifier le code]- Monique Jallet-Huant, Plaisirs, combats et jeux du cirque dans la Rome antique, Presses de Valmy, , 230 p., Dès 6 ans (ISBN 978-2847720167).

- Cathy Franco et Davide Corsi (Illustrations), Les gladiateurs et les jeux du cirque, Fleurus, , 32 p., 6-8 ans (ISBN 978-2215158295).

Articles connexes

[modifier | modifier le code]- Liste des monuments de la Rome antique

- Liste des cirques romains

- Course de chars

- Jeux (Rome antique)

- Chronologie du sport dans la Rome antique

- Hippodrome

- Jeux aquatiques de l'Empire romain

Liens externes

[modifier | modifier le code]- Ressource relative aux beaux-arts :

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- Jeux du cirque

- Pourquoi les Romains mettaient en scène des batailles navales grandeur nature - Exécutées par des centaines d’hommes, ces parodies de batailles navales réjouissaient le public de la Rome antique par leur spectacle grandiose et sanglant.

- Le Cirque Maximus de Rome - Le Circus Maximus (la plus grande arène de la Rome antique) se situe dans la vallée de la Murcia, entre l’Aventin et le Mont Palatin.

French

French Deutsch

Deutsch