Du contrat social — Wikipédia

| Du contrat social | |

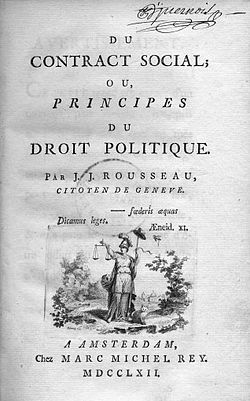

Première édition, Amsterdam, 1762. Gravure de Charles Ange Boily d'après le dessin de Benjamin Samuel Bolomey | |

| Auteur | Jean-Jacques Rousseau |

|---|---|

| Pays | |

| Genre | Essai de Philosophie politique |

| Éditeur | Marc-Michel Rey |

| Lieu de parution | Amsterdam |

| Date de parution | 1762 |

| modifier | |

Du contrat social ou Principes du droit politique est un ouvrage de philosophie politique pensé et écrit par Jean-Jacques Rousseau, publié en 1762. L'œuvre a constitué un tournant décisif pour la modernité et s'est imposée comme un des textes majeurs de la philosophie politique et sociale, en affirmant le principe de souveraineté du peuple appuyé sur les notions de liberté, d'égalité, et de volonté générale.

Genèse

[modifier | modifier le code]Intérêt pour les régimes politiques

[modifier | modifier le code]Jean-Jacques Rousseau a commencé à s'intéresser à la politique lors d'un séjour qu'il fit comme secrétaire de l'ambassadeur de France auprès de la république de Venise, entre juillet 1743 et octobre 1744. Cette courte expérience lui permit d'observer le fonctionnement d'un régime politique presque millénaire. C'est ce qui le poussa à concevoir le projet d'un grand ouvrage qui se serait intitulé Les Institutions politiques. Il y a rêvé longtemps, et travaillé de temps à autre. En 1754, il en « digérait » le plan à Genève[1].

Travaux préliminaires

[modifier | modifier le code]

Dès 1755 il donne une idée de ce que sera sa conception et son intérêt pour le sujet politique dans l’article « Économie Politique » de l'Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers avec cette phrase : « Il est certain que les peuples sont, à la longue, ce que le gouvernement les fait être » ; phrase qu’en 1752 il formule dans la préface de Narcisse ou l'Amant de lui-même : « les vices n’appartiennent pas tant à l’homme qu’à l’homme mal gouverné. »

Le Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, paru en 1755, est le travail de Rousseau pour répondre à la question posée par l’académie de Dijon en 1753 « Quelle est l’origine de l’inégalité parmi les hommes et si elle est autorisée par la loi naturelle ? ». La nature de l’homme, avant que l’Histoire et les types de société ne l’altèrent, est pour Rousseau une hypothèse qui lui donne le moyen de comparer et de statuer sur les différents types d’organisation de la société. Rousseau définit donc l’état de nature, qui n’est pas un « état sauvage » mais une fiction philosophique à comprendre comme une hypothèse heuristique, présupposant un état obtenu par abstraction en soustrayant ce que la société a apporté à l’homme. Il décrit ensuite la façon qu’a eue l’homme de s’organiser en société, à partir de la pratique de l’agriculture et du droit de propriété qui en advient inévitablement. Le Discours traite de la légitimité des sociétés et des types de pouvoirs, et il expose ce que seront les fondations politiques du Contrat social.

Rédaction de l'ouvrage

[modifier | modifier le code]En 1756, Rousseau inscrit à nouveau son projet d'ouvrage sur la liste des travaux à accomplir. Trois ans plus tard, voyant l'ampleur de la tâche, il décide de s'attacher à une partie de ses Institutions et de brûler le reste. Il montre une première version de Du contrat social, dite Manuscrit de Genève, en décembre 1760 à son éditeur Marc-Michel Rey, venu lui rendre visite à Montmorency. Cette version ne sera publiée qu'à la fin du XIXe siècle[1].

Rousseau remanie le plan et la distribution des matières. Mais il y a une autre différence importante : il supprima un chapitre sur La société générale du genre humain, qui réfutait l'article Droit naturel publié en 1755 par Diderot dans le quatrième volume de l'Encyclopédie. Dans un souci d'objectivité et voulant rester abstrait, il voulait éliminer toute polémique, d'autant que ces pages répétaient des idées déjà exposées dans le Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes[1].

Thèse

[modifier | modifier le code]Du contrat social est un traité de philosophie politique présentant comment l’homme, passant de l’état de nature à l’état de société, peut instituer un ordre social au service de l'intérêt commun. Le pacte social que propose Rousseau établit que chacun doit renoncer à tous ses droits particuliers ou du plus fort pour obtenir l'égalité des droits que procure la société. Cette aliénation de chaque sujet de l’État est ce pacte qui offre à chacun l’égalité : « Les clauses [du pacte social] se réduisent toutes à une seule : l’aliénation totale de chaque associé avec tous ses droits à toute la communauté : car premièrement, chacun se donnant tout entier, la condition est égale pour tous ; et la condition étant égale pour tous, nul n’a intérêt de la rendre onéreuse aux autres. » (Livre I, Chapitre 6) La légitimité du pacte social repose sur le fait que l’homme n’aliène pas au sens propre (il ne l'échange pas ni ne le donne) son droit naturel mais il comprend que le pacte social est au contraire la condition de l’existence de ses droits naturels.

Dans Du contrat social, Rousseau soutient la thèse selon laquelle une organisation sociale « juste » repose sur un pacte garantissant l’égalité et la liberté entre tous les citoyens. Ce pacte est contracté entre tous les participants, c’est-à-dire l’ensemble exhaustif des citoyens. Dans le contrat social, chacun renonce à sa liberté naturelle pour gagner une liberté civile.

La souveraineté populaire est le principe fondamental du contrat social. L’indivisibilité de cette souveraineté est un autre principe fondamental, par lequel il faut comprendre que le pouvoir du Souverain ne saurait être divisé (Rousseau emploie ce terme pour désigner le peuple souverain) et il ne peut s’en séparer par intérêt particulier, car l’intérêt particulier est contraire à la recherche de l’intérêt commun, seul objectif du contrat social. À noter que Rousseau n'utilise pas le terme d'intérêt général qui renvoie à l'idée d'une prise de décision politique pas nécessairement démocratique et cherchant à fonder sa légitimité[2].

Ce contrat social, Rousseau le voit comme faisant suite à l’état de nature dans lequel règne le droit du plus fort. Pour lui, le droit du plus fort ne peut être un principe directeur d’une société car il est incompatible avec l’intérêt commun, et donc avec le contrat social : « Le plus fort n’est jamais assez fort pour être toujours le maître, s’il ne transforme sa force en droit et l’obéissance en devoir. ». Si le contrat social vient à être dissout, c’est alors le retour à l’état de nature, primitif, présocial, « tyrannique et vain ». Une société qui rompt son contrat social ne serait plus une société.

Le philosophe de Genève annonce son projet dès l'incipit du livre. Il écrit : « Je veux chercher si, dans l’ordre civil, il peut y avoir quelque règle d’administration légitime et sûre, en prenant les hommes tels qu’ils sont, et les lois telles qu’elles peuvent être. Je tâcherai d’allier toujours, dans cette recherche, ce que le droit permet avec ce que l’intérêt prescrit, afin que la justice et l’utilité ne se trouvent point divisées. » (Livre I, Préambule)

C’est de ce pacte que Rousseau fait découler la légitimité politique. Si la liberté et l’égalité ne sont pas assurées par le peuple souverain (qu’il appelle le Souverain par personnification) envers lui-même, ou si des intérêts particuliers font que le pacte est divisé ou aliéné (chapitres 2.1 et 2.2 référence), alors c’est l’état de nature primitif qui reprend ses droits. Rousseau dit que rompre ce pacte sera faire que « l’état de nature subsisterait, et alors l’association deviendrait nécessairement tyrannique ou vaine ».

Pour Rousseau, « le principe de la vie politique est dans l’autorité souveraine », et toute division de cette autorité est nuisible : « Toutes les fois qu'on croit voir la souveraineté partagée, on se trompe ; que les droits qu’on prend pour des parties de cette souveraineté lui sont tous subordonnés, et supposent toujours des volontés suprêmes dont ces droits ne donnent que l’exécution. »

Il aborde également les problèmes législatifs, dans le livre II (« par le pacte social, nous avons donné l’existence et la vie au corps politique : il s’agit maintenant de lui donner le mouvement et la volonté par la législation. ») en précisant la notion de loi, qui s’applique à l’ensemble du peuple, et est statuée par l’ensemble du peuple, souverain : « Quand tout le peuple statue sur tout le peuple, il ne considère que lui-même ; et s’il se forme alors un rapport, c’est de l’objet entier sous un point de vue à l’objet entier sous un autre point de vue, sans aucune division du tout. Alors la matière sur laquelle on statue est générale comme la volonté qui statue. C’est cet acte que j’appelle une loi. » (Livre II, Chapitre 6) Dans cette partie délicate, Rousseau s’attache à maintenir et à démontrer que « seul l’intérêt public gouverne ». Il commence alors à aborder les différents organes du corps politique, avec, par exemple le législateur.

Le livre III présente les diverses formes de gouvernement, de législatures, et le livre IV entre plus précisément dans les pratiques démocratiques (tribunat, élection…). C'est dans cet ordre que l'auteur affirme que "le travail ne rend pas l'homme heureux mais fait sa dignité".

Développement de l’ouvrage

[modifier | modifier le code]Livre I

[modifier | modifier le code]À partir de là, on peut établir le programme de Rousseau[3] :

- Le cadre de sa recherche est « l'ordre civil » ;

- L'objet de sa recherche est de trouver « quelques règles d'administration légitimes et sûres » (ce sera la volonté générale) ;

- Enfin, il faut tenir compte de certaines contraintes (« Je veux chercher si dans l'ordre civil il peut y avoir quelques règles d'administration légitimes et sûres, en prenant les hommes tels qu'ils sont, et les lois telles qu'elles peuvent être». Selon Rousseau, l'autorité politique doit reposer sur la légitimité et la sûreté des institutions, la nature humaine mais aussi les sociétés telles qu'elles sont, c'est-à-dire mal instituées).

Chapitre I - Sujet de ce premier livre

[modifier | modifier le code]Rousseau présente, dès sa première phrase, son anthropologie, c'est-à-dire sa théorie de l'Homme) : « L’homme est né libre et partout il est dans les fers ». Par ce célèbre aphorisme de départ, le philosophe constate l'incapacité de l’homme à être libre alors qu'il se croit naître en société. Cette aliénation sociale est un fait millénaire et Rousseau ne prétend pas l’expliquer, mais il propose de chercher ce qui pourrait être producteur de légitimité dans l’ordre politique. S’il admet qu'on puisse, dans la pratique, vivre dans une obéissance aliénante, Rousseau évoque la possibilité de changer la vision de cette obéissance afin de retrouver la liberté politique et civile, après avoir perdu notre liberté naturelle en entrant en société. La légitimité de cette liberté n'est pas d’ordre naturel, elle émane de conventions humaines : c’est le projet du contrat social.

Chapitre II – Des premières sociétés

[modifier | modifier le code]Rousseau s'intéresse à ce qu'il considère comme étant « la plus ancienne de toutes les sociétés & la seule naturelle ». Il soutient qu'il s'agit de la famille, dont le lien est un lien de dépendance intéressé. En effet, l'ordre naturel est tel que les enfants restent dans leur famille tant qu'ils ont besoin du père, qui subvient à leur besoin. Dès lors qu'ils sont indépendants dans leur subsistance, ils n'ont plus besoin de la famille. Si les membres d’une famille restent ensemble c’est par convention sociale, par engagement volontaire.

Le philosophe soutient que « la première loi » de la nature de l'Homme est « de veiller à sa propre conservation ». Lorsque l'enfant devient adulte, « lui seul étant juge des moyens propres à le conserver, devient par là son propre maître ». On observe au sein de la famille le premier exemple d'aliénation sociale, où l'on octroie à une puissance supérieure sa liberté contre des services pratiques. Rousseau conçoit donc la famille « comme si l'on veut, le premier modèle des sociétés politiques ». Il y voit une différence majeure : le père s'occupe des enfants par amour, qui est sa seule rémunération, tandis que « dans l’État, [c'est] le plaisir de commander [qui] supplée à cet amour que le chef n'a pas pour ses peuples ».

Rousseau rappelle la position de certains de ses prédécesseurs. Hugo Grotius soutenait que le pouvoir humain n'est pas toujours établi en faveur de ceux qui sont gouvernés, l'exemple premier étant celui de l'esclavage, et Thomas Hobbes était en cela d'accord : le droit est en fait la domination des plus forts sur les plus faibles ; les plus faibles ayant intérêt à se soumettre aux plus forts pour leur conservation. Ainsi, chez ces penseurs, « voilà l'espèce humaine divisée en troupeaux de bétail, donc chacun a son chef, qui le garde pour le dévorer ».

Le philosophe s'attaque à la thèse selon laquelle la domination des plus forts sur les plus faibles est naturelle. La thèse des prédécesseurs va de pair avec l'idée que le chef est d’une nature supérieure à ceux qu’il domine ; avant eux, Aristote pensait que certains étaient naturellement faits pour la domination et d’autres pour l’esclavage. Rousseau s'oppose à cette idée : pour lui, c’est confondre la cause et la conséquence. Si les esclaves sont nés esclaves, le fait de ne connaître que cette condition et de s'y habituer leur fait « perd[re] tout jusqu’au désir d’en sortir ». Il conclut que « s'il y a donc des esclaves par nature, c'est parce qu'il y a eu des esclaves contre nature. La force a fait les premiers esclaves, leur lâcheté les a perpétués ».

Afin de renforcer son argument, Rousseau fait remarquer que tout homme fictif ayant été le premier (ou le seul de sa condition) pourrait aussi se considérer comme maître, par le simple fait que, ne connaissant personne d'autre, il peut croire qu'il est le premier ou qu'il est supérieur. Ainsi d'Adam premier homme ou Robinson Crusoé, seul sur son île.

Chapitre III – Du droit du plus fort

[modifier | modifier le code]Rousseau soutient que le plus fort ne pouvant assurer sa domination sur les plus faibles éternellement, il veut toujours « transforme[r] sa force en droit & l'obéissance en devoir ». Le philosophe attaque l'expression de droit du plus fort qui, pour lui, est vide de sens : il ne s'agit pas d'un véritable droit, et le plus fort ne l'est que conjoncturellement.

Ainsi, soumettre la puissance au droit implique une démystification de l’expression « droit du plus fort », qui aligne deux ordres hétérogènes : celui de la réalité physique et celui de la moralité. L’expression « droit du plus fort » est un oxymore : la force ne peut relever du droit car obéir à la force n’est ni volontaire ni moral, mais nécessaire voire prudent. À supposer que la force soit un droit, aucun ordre politique ne serait possible puisque la force ne tire sa légitimité que d’elle-même et de son avantage sur une autre force. Ainsi l’obéissance stricte à la force nous détourne de tout sentiment de devoir moral, donc de tout droit et de toute citoyenneté (ou du moins de tout sentiment d’appartenance à un État). Il conclut : « Convenons donc que force ne fait pas droit, et qu’on est obligé d’obéir qu’aux puissances légitimes ».

Chapitre IV – De l'esclavage

[modifier | modifier le code]Quelle est la nature de la légitimité de l'autorité ? S'il ne s'agit pas de l'autorité naturelle d'un Homme sur ses semblables, ni de la force qui ne peut produire de droit, il ne reste que les conventions.

Rousseau revient sur la thèse soutenue par Grotius : un particulier peut très bien aliéner sa liberté et se rendre esclave, et donc, par extension, il est possible pour un peuple de faire de même pour se rendre sujet d'un roi. On rencontre alors une contradiction : en effet, un esclave ne se donne pas, il se « vend » en échange de sa subsistance ; mais le peuple, qu’a-t-il à acheter, quand c’est plutôt lui qui fournit la subsistance du roi ?

La réponse évidente est la « tranquillité civile ». Rousseau soutient qu'en réalité, il est bien possible que le peuple n'obtienne rien de satisfaisant, mais des guerres, des vexations des ministres du roi, qui, finalement, « les désolent plus que ne feraient leurs dissensions ». La tranquillité n'est donc pas un argument, car c'est une tranquillité dans la misère ; or, « on vit tranquille aussi dans les cachots ».

L'acte par lequel un homme se donne gratuitement est par conséquent « illégitime et nul ». Ce n'est pas une chose raisonnable : « celui qui le fait n'est pas dans son bon sens ». Certes, le père a autorité unilatérale sur ses enfants, mais c'est en vue de leur conservation et jusqu'à l'âge de l'autonomie. Le seul moyen pour qu'un gouvernement arbitraire soit légitime, c'est que le peuple renouvelle sa volonté d'être dominé à chaque génération. Mais cela même n'est pas légitime, car « renoncer à sa liberté c’est renoncer à sa qualité d’homme », et ôter sa liberté à un homme est un acte immoral et contre nature.

Un gouvernement arbitraire au pouvoir absolu peut sembler puissant. Il y a là toutefois une contradiction : si les sujets doivent une obéissance sans bornes à une autorité absolue, ne sont-ils pas « engagés à rien envers celui dont ils ont droit de tout exiger » ? Un contrat sans échange, sans équivalence n’entraîne-t-il pas sa propre nullité ?

Grotius dit que le vaincu d’une guerre peut « acheter » sa survie au prix de sa liberté, puisque le gagnant est en droit de le tuer ; mais ce droit de tuer est nul puisque dans l’état de nature (où il n’y a pas de propriété et où les lois sont bonnes) les hommes ne connaissent ni « état de paix » ni « état de guerre ». Et aucune autre forme de confrontation (duels, rencontres…) ne se retrouve ni dans le droit naturel ni dans les bonnes lois. Donc le droit d’esclavage est illégitime, nul et absurde : « Je fais avec toi une convention toute à ta charge et toute à mon profit, que j’observerai tant qu’il me plaira, et que tu observeras tant qu’il me plaira ».

Rousseau peut alors déployer sa pensée de la guerre juste : la guerre n'est pas d'individus à individus, elle se joue entre deux États. Toute guerre doit avoir pour seul but la destruction de l’État ennemi, avec pour moyen la destruction des armées combattantes, mais jamais les individus en particulier. Ainsi, même en pleine guerre, « un Prince juste s'empare bien en pays ennemi de tout ce qui appartient au public ; mais il respecte la personne & les biens particuliers ».

Chapitre V – Qu'il faut toujours remonter à une première convention

[modifier | modifier le code]Le philosophe genevois s'applique à créer une summa divisio entre la « multitude » et la « société ». La multitude est soumise, la société est régie. La multitude est constituée d'hommes épars, une société est constituée d'un peuple. Dans une multitude, il y a un « maître et des esclaves », alors que dans une société, il y a « un peuple et son chef ». La multitude est une « agrégation » tandis que la société est une « association ».

On reconnaît ainsi la multitude éparse et soumise, sans unité, au fait qu'elle n'a pas d'existence politique au sens fort du terme : elle ne peut trouver son unité comme peuple que par l’autorité qui s'exerce sur elle. Dès lors, « si [le chef] vient à périr, son empire après lui reste épars & sans liaisons ; comme un chêne se dissout & tombe en un tas de cendre, après que le feu l'a consumé ».

Rousseau veut montrer ici que la seule autorité qui d’une multitude puisse faire un peuple, c’est le peuple lui-même. Grotius définit le peuple comme « celui qui se donne à un roi », mais cela ne satisfait pas Rousseau, qui considère que Grotius évacue la question principale, qui est de « déterminer l’acte par lequel un peuple est un peuple ». En effet sans ce premier acte fondateur de la société, comment et de quel droit pourrait-il y avoir cet acte de désignation d’un souverain ?

Chapitre VI – Du pacte social

[modifier | modifier le code]Il est temps pour Rousseau d'apporter une réponse à la question de l'acte par lequel un peuple est un peuple. Il remarque que l'état de nature n'est dépassé que lorsqu'il devient clair que « le genre humain périrait s'il ne changeait de manière d'être ». Les hommes joignent leur force pour « trouver une forme d’association qui défende et protège de toute la force commune la personne et les biens de chaque associé, et par laquelle chacun, s’unissant à tous, n’obéisse pourtant qu’à lui-même, et reste aussi libre qu’auparavant ». Le contrat social donne la solution à ce problème.

Rousseau, en effet, propose une solution unique en ce qu'il dépasse le dualisme qui oppose traditionnellement le peuple et le pouvoir politique. Il voit dans le contrat social qui constitue le pouvoir politique légitime le fondement même de l'existence du peuple. Le pouvoir politique, dans la mesure où il repose sur le contrat social, est la condition de possibilité de l’existence du peuple en tant que peuple et non en tant que simple agrégation. En effet, « cet acte d’association produit un corps moral et collectif, composé d’autant de membres que l’assemblée a de voix, lequel reçoit de ce même acte son unité, son moi commun, sa vie et sa volonté. » La question de la légitimité d’un pouvoir reposant sur le contrat social ne se pose donc plus.

Le contrat social est nécessaire, selon Rousseau, lorsque les besoins de chacun sont supérieurs à ce que chaque homme peut faire pour y subvenir par lui-même. Pour survivre il leur faut alors s’unir et « agir de concert ». La condition fondamentale du contrat social est « l’aliénation totale de chaque associé avec tous ses droits à toute la communauté ». L’essence du pacte social est résumée ainsi : « Chacun de nous met en commun sa personne et toute sa puissance sous la suprême direction de la volonté générale ; et nous recevons en corps chaque membre comme partie indivisible du tout ».

Ceci a plusieurs conséquences : l’engagement est total et identique pour tous ; chacun n’a aucun intérêt à le rendre injuste car cette injustice le concernerait directement ; « enfin, chacun se donnant à tous ne se donne à personne ».

Cet acte d’association produit un corps moral et collectif qui s’appelle maintenant république ou corps politique (autrefois on disait : « Cité »), nommé par ses membres « État quand il est passif, Souverain quand il est actif, Puissance en le comparant à ses semblables ». Les citoyens prennent le nom de peuple : « Citoyens comme participant à l’autorité souveraine, Sujets comme soumis aux lois de l’État. »

Chapitre VII – Du Souverain

[modifier | modifier le code]Tout individu qui contracte le contrat social a une identité duale, car il est à la fois souverain et sujet. Le souverain décidant des lois, « il est contre la nature du Corps politique que le Souverain s'impose une loi qu'il ne puisse enfreindre ». Le Souverain, en effet, est dans une situation de contractant envers lui-même.

Parce que les individus composent le Souverain, aucun contre-pouvoir n'est nécessaire. En effet, « la puissance souveraine n'a nul besoin de garant envers les sujets; parce qu'il est impossible que le corps veuille nuire à tous ses membres; & nous verrons ci-après qu'il ne peut nuire à aucun en particulier ». Bien sûr, « chaque individu peut, comme homme avoir une volonté particulière, contraire ou dissemblable à la volonté générale qu'il a comme citoyen ». Mais pour que « le pacte social ne soit pas un vain formulaire, il renferme tacitement cet engagement qui seul peut donner de la force aux autres, que quiconque refusera d'obéir à la volonté générale y sera contraint par tout le corps ». En d'autres termes, « on le forcera d'être libre ».

Chapitre VIII – De l’État civil

[modifier | modifier le code]Le passage de l'état de nature à l'état civil transforme l'individu. Il ne se repose plus sur l'instinct, mais se conduit selon la justice ; « il donn[e] à ses actions la moralité qui leur manquait auparavant ». Plutôt que d'écouter ses seuls penchants égoïstes, il doit regarder ailleurs que lui-même. Il est absolument gagnant de s'être donné à l’État : « quoiqu'il se prive dans l'Etat de plusieurs avantages qu'il tient de la nature, il en regagne de si grands, ses facultés s'exercent & se développent, ses idées s'entendent, ses sentiments s'ennoblissent ». Le contrat, « d'un animal stupide et borné, fit un être intelligent et un homme ».

Le contrat fait perdre à l'homme « sa liberté naturelle et un droit illimité à tout ce qui le tente et qu'il peut atteindre ». Mais ce qu'il gagne est infiniment plus grand: « la liberté civile et la propriété de tout ce qu'il possède ». Cette propriété des choses est à distinguer de la possession, définie comme « l'effet de la force ou le droit du premier occupant ». Au contraire, la propriété est fondée sur un titre positif: c'est la notion autour de laquelle se construit le droit concernant les rapports aux choses. Elle prend donc un sens juridique.

Chapitre IX – Du Domaine réel

[modifier | modifier le code]Dans le cadre du contrat social chacun se donne, ainsi que tous ses biens, au souverain, qui les restitue en garantissant le droit. Le droit de propriété est donc un des effets du pacte social, qui n’existe que grâce à la sécurité de la communauté.

Le droit de premier occupant sur un terrain, qui n’est un droit qu’après création du droit de propriété, dépend de plusieurs conditions : que personne n’y habite précédemment, qu’on occupe seulement la quantité de terrain nécessaire, et qu’on y travaille. La propriété est alors limitée.

Le pacte social permet une égalité morale et légitime entre les hommes. En effet, « le pacte fondamental substitue […] une égalité morale et légitime à ce que la nature avait pu mettre d’inégalité physique entre les hommes, et que, pouvant être inégaux en force ou en génie, ils deviennent tous égaux par convention et de droit ».

Livre II

[modifier | modifier le code]Chapitre I : Que la souveraineté est inaliénable

[modifier | modifier le code]La volonté générale est le seul principe qui doit guider l'action de l’État. Elle doit le guider dans le sens du bien commun. Le lien social est formé par ce qu'il y a de commun dans les différents intérêts particuliers. La volonté générale est donc l’accord des intérêts particuliers, bien qu'elle puisse ne pas être unanime. Il suffit que toutes les voies soient comptées.

Le souverain, étant un collectif, peut s’accorder provisoirement avec la volonté d’un homme, mais ne saurait se soumettre dans la durée à sa volonté. Il ne peut donc être représenté que par lui-même. Dès lors qu'il « promet simplement d'obéir, il se dissout par cet acte, il perd sa qualité de peuple ; à l'instant qu'il y a un maître, il n'y a plus de Souverain, & dès-lors le Corps politique est détruit ».

Chapitre II – Que la souveraineté est indivisible

[modifier | modifier le code]Le souverain est un être collectif. Il ne peut être divisé ou exclure quiconque, sans quoi il ne serait plus que l’expression d’une volonté particulière. Seul l’exécutif peut être segmenté, mais ses parties restent subordonnées à la loi, et donc au souverain. Ainsi, « toutes les fois qu'on croit voir la souveraineté partagée, on se trompe ».

Rousseau critique Grotius et son traducteur, Barbeyrac. Selon lui, ces deux personnes ont tergiversé et plié leur pensée pour la rendre présentable, car Grotius « voula[it] faire sa cour à Louis XIII à qui son livre est dédié ». Cela l'a conduit à présenter une pensée qui vise à « dépouiller les peuples de tous leurs droits & pour en revêtir les rois avec tout l'art possible ». Grotius aurait pu écrire la vérité, mais « la vérité ne mène point à la fortune, & le peuple ne donne ni ambassades, ni chaires, ni pensions ».

Chapitre III – Si la volonté générale peut errer

[modifier | modifier le code]Rousseau soutient que « la volonté générale est toujours droite & tend toujours à l'utilité publique ». Toutefois, « il ne s'ensuit pas que les délibérations du peuple aient toujours la même rectitude ». En effet, si on veut toujours notre bien, il arrive qu'on se trompe à son sujet. Le peuple peut donc paraître vouloir ce qui est mal.

Le philosophe distingue la volonté de tous et la volonté générale. La première vise l'intérêt privé et n'est la somme que des volontés particulières, quand la deuxième est l'intérêt commun. Les délibérations du peuple peuvent aboutir à l’erreur si, au lieu de comptabiliser chaque voix et chaque volonté on les laisse se dissoudre dans des associations partielles : la somme de ces associations n’aboutit pas alors à la volonté générale et au bien commun.

De plus, si l’une de ces associations « est si grande qu’elle l’emporte sur toutes les autres », la délibération n’aboutit qu’à un avis particulier : ces associations doivent être évitées ou, si elles existent, suffisamment nombreuses pour refléter la volonté générale. Il faut prendre garde « qu'il n'y ait pas de société partielle dans l'Etat ».

Chapitre IV – Des bornes du pouvoir Souverain

[modifier | modifier le code]Le pacte social donne au souverain un droit absolu sur tous ses sujets, « comme la nature donne à chaque homme un pouvoir absolu sur tous ses membres ». Ce droit du souverain doit toutefois être raisonné : la volonté du souverain a toujours une cause et « ne peut charger les sujets d’aucune chaîne inutile à la communauté ». Aussi, ce qui est aliéné par chacun au souverain, ce n'est pas tout, « mais seulement la partie de tout cela dont l'usage importe à la communauté ». Le Souverain est, à ce titre, « seul juge de cette importance ».

Le souverain ne peut agir que sur les cas généraux et doit laisser les faits ou les droits particuliers à l’exécutif : « par la nature du pacte, tout acte de souveraineté […] oblige ou favorise également tous les Citoyens, en sorte que le Souverain connaît seulement le corps de la nation et ne distingue aucun de ceux qui la composent ». C'est là que se rencontre la limite du pouvoir souverain. En effet, « tout absolu, tout sacré, tout inviolable qu'il est, ne passe ni ne peut passer les bornes des conventions générales ».

Chapitre V – Du droit de vie et de mort

[modifier | modifier le code]Il peut sembler étrange que le Souverain puisse disposer de la vie des particuliers qui le composent. Le Souverain a pour fin la conservation des contractants. Cela nécessite des moyens, que l’État doit s'octroyer.

Les contractants du pacte doivent accepter le risque d’être condamnés à mort pour assurer leur propre sécurité vis-à-vis des assassins potentiels. Rousseau résume la chose sous une formule : « cʼest pour nʼêtre pas la victime dʼun assassin que lʼon consent à mourir si on le devient ». Tout personne qui s'attaque à la patrie, c'est-à-dire cesse d'être membre du Souverain, rend incompatible sa conservation avec celle de l’État. A ce moment-là, il faut qu'un des deux périsse.

Le souverain ne peut ordonner de tuer mais pourra conférer ce droit, et le droit de grâce lui appartient car il est seul à être au-dessus du juge et de la loi. Nonobstant cela, « dans un État bien gouverné il y a peu de punitions, non parce qu'on fait beaucoup de grâces, mais parce qu'il y a peu de criminels ».

Chapitre VI – De la loi

[modifier | modifier le code]Le corps politique se conserve et fonctionne grâce à la législation. La justice vient certes de Dieu, mais elle n’est pas en soi suffisante, car il s'agit d'une justice universelle émanant de la raison seule, et non de la justice des hommes qui vaut réciproquement entre eux. De plus, il est nécessaire pour la justice de disposer de sanctions afin de garantir l'égalité entre tous et pour prévenir les comportements déviants (« faute de sanction naturelle les lois de la justice sont vaines parmi les hommes »).

Rousseau veut définir la loi pour échapper au piège, dans lequel tombent beaucoup de penseurs, qui est « de n'attacher à ce mot que des idées métaphysiques ». La loi est le fruit de la volonté générale ; or, la volonté générale ne traite pas d'un objet particulier, mais du commun ; donc, la loi traite du général, du commun. Le philosophe précise sa pensée : « quand je dis que l'objet des lois est toujours général, j'entends que la loi considère les sujets en corps & les actions comme abstraites, jamais un homme comme individu ni une action particulière ».

Parce qu'elle est issue de la volonté générale, cette volonté est celle de « tout le peuple […] sur tout le peuple ». Elle est faite par tout le peuple qui ne saurait « être injuste avec lui-même ». Pour l’aider à faire les bons choix concernant lui-même, le peuple sera aidé dans ses choix par le législateur qui lui fera « voir les objets tels qu’ils sont, quelquefois tels qu’ils doivent lui paraître, lui montrer le bon chemin qu’[il] cherche, [le] garantir de la séduction des volontés particulières, rapprocher à ses yeux les lieux et les temps, balancer l’attrait des avantages présents et sensibles, par le danger des maux éloignés et cachés ». Il n'en reste pas moins que si la volonté est toujours droite, « le jugement qui la guide nʼest pas toujours éclairé », car on peut se tromper sur ce qui est bon.

Parce que le Prince fait partie de l’État, la loi et la volonté générale s'imposent tout autant à lui qu'à n'importe qui d'autre.

Chapitre VII – Du Législateur

[modifier | modifier le code]Qu'en est-il du législateur, qui fait les lois en conformité avec la volonté générale ? Rousseau décrit le législateur comme quelqu'un qui possède des qualités extraordinaires, pour ne pas dire inhumaines. Il dit qu'« il faudrait une intelligence supérieure, qui vît toutes les passions des hommes, & qui n'en éprouvât aucune, qui n'eût aucun rapport avec notre nature, & qui la connût à fond ». Le philosophe admet qu'une personne aussi parfaite puisse difficilement exister : « Il faudrait des Dieux pour donner des lois aux hommes ».

Il a pour but d’éclairer la volonté générale, et pour cela devra modifier les hommes qui la composent et faire d’eux, à partir d’unités isolées, des parties indivisibles du tout. Il a un emploi à part dans l’État : il constitue la république mais « n’entre point dans sa constitution », ses lois commandent les hommes mais lui n’en commande aucun. Il ne fait que suggérer, n’exerce aucun pouvoir législatif ou exécutif. Si le peuple n’est pas en mesure de l’entendre, il peut utiliser la force de conviction et le prestige de la religion en mettant « les décisions dans la bouche des immortels ».

Chapitre VIII, IX et X – Du peuple

[modifier | modifier le code]La bonne législation ne peut être adoptée par n’importe quel peuple ou État. Les coutumes et les préjugés ne doivent pas être trop enracinés, il faut attendre que le peuple soit assez mûr, et le temps de cette attente dépend des types de gouvernement ayant précédé et des attentes du peuple. Le peuple doit concevoir la nécessité de sa propre liberté assez tôt pour ne pas qu'on la lui retire. Rousseau conseille : « Peuples libres, souvenez-vous de cette maxime : on peut acquérir la liberté; mais on ne la recouvre jamais ».

Le législateur, aussi bon soit-il, ne pourra réussir que s'il prend en compte les caractéristiques du Souverain :

- L’État devra être « ni trop grand pour être bien gouverné, ni trop petit pour pouvoir se maintenir par lui-même », trop grand il serait administrativement trop lourd, incapable d’agir partout et n’aurait pas un patrimoine commun à tous ses membres, trop petit il serait faible par rapport aux autres États.

- Il faut que l’État ait la bonne proportion entre le nombre d’habitants qui l’occupent et sa superficie, « que la terre suffise à l’entretien de ses habitants, et qu’il y ait autant d’habitants que la terre en peut nourrir ». L’État doit être ordonné dans un moment de jouissance et de paix et non de crise politique ou de famine.

Rousseau résume ces chapitres : « Quel peuple est donc propre à la législation ? Celui qui, se trouvant déjà lié par quelque union d’origine, d’intérêt ou de convention, n’a point encore porté le vrai joug des lois; celui qui n’a ni coutumes, ni superstitions bien enracinées ; celui qui ne craint pas d’être accablé par une invasion subite; qui, sans entrer dans les querelles de ses voisins, peut résister seul à chacun d’eux, ou s’aider de l’un pour repousser l’autre ; celui dont chaque membre peut être connu de tous et où l’on n’est point forcé de charger un homme d’un plus grand fardeau qu’un homme ne peut porter; celui qui peut se passer des autres peuples, et dont tout autre peuple peut se passer ; celui qui n’est ni riche ni pauvre, et peut se suffire à lui-même ; enfin celui qui réunit la consistance d’un ancien peuple avec la docilité d’un peuple nouveau. ».

Chapitre XI – Des divers systèmes de Législation

[modifier | modifier le code]La fin de toute législation doit être la liberté et l'égalité. La liberté car ses membres doivent être indépendants de l’État pour faire sa force, l’égalité pour maintenir la liberté.

Rousseau explicite ce qu'il entend par le mot égalité : « il ne faut pas entendre par ce mot que les degrés de puissance & de richesse soient absolument les mêmes, mais que, quant à la puissance, elle soit au-dessous de toute violence, & ne s'exerce jamais qu'en vertu du rang & des loix ; & quant à la richesse, que nul citoyen ne soit assez opulent pour en pouvoir acheter un autre , & nul assez pauvre pour être contraint de se vendre ». Les différences doivent être décentes ; et si l'on veut que la société soit consistante, il est nécessaire de « rapproche[r] les degrés extrêmes autant qu'il est possible ».

La législation doit tendre vers l’égalité, et s’adapter à l’État auquel elle est destinée, à sa géographie, son économie et la densité de sa population. Rousseau considère donc que si un pays a un sol ingrat ou une superficie faible, alors il faut se tourner « du côté de l'industrie & des arts, dont [le pays] échanger[a] les productions contre les denrées qui [leur] manquent ».

Chapitre XII – Division des Lois

[modifier | modifier le code]Rousseau distingue trois types de lois que le Souverain peut imposer à lui-même :

- Les lois politiques, relatives à l’État lui-même (les seules dont traite le Contrat social).

- Les lois civiles, qui régissent le rapport des membres entre eux ou envers l’État.

- Les lois criminelles, qui concernent les sanctions liées à la désobéissance aux autres lois.

Une quatrième loi, à part bien que très importante peut être ajoutée : il s’agit « des mœurs, des coutumes et surtout des opinions ». Dédiée au législateur elle garantit les autres lois.

Livre III

[modifier | modifier le code]Rousseau consacre le troisième livre aux questions relatives au gouvernement, à son identité et à son mode de fonctionnement.

Chapitre I: Du gouvernement en général

[modifier | modifier le code]Rousseau explique l'action libre comme la conjonction d'une cause morale (« la volonté qui détermine l'acte ») et la cause physique (« la puissance qui l'exécute »). La puissance législative est la première, la deuxième est la puissance exécutive, c'est-à-dire le gouvernement. Ce dernier n'est pas le Souverain, bien qu'on le confonde souvent, à tort ; il s'agit d'un ministre du souverain, son obligé.

Le gouvernement est « un corps intermédiaire établi entre les sujets et le Souverain pour leur mutuelle correspondance, chargé de l'exécution des lois et du maintien de la liberté, tant civile que politique »[4]. Le gouvernement reçoit ses instructions du souverain, et il traite des choses particulières, contrairement à la loi, qui ne traite que du général. Rousseau appelle les membres de ce corps intermédiaire « magistrats », bien qu'on puisse aussi les appeler « gouverneurs ».

Il existe toujours un rapport optimal entre le peuple en tant que sujets de l’État, la forme du gouvernement et le peuple en tant que souverain. En tant que sujet, l'individu est toujours un : quel que soit le nombre de citoyens dans l'État, chacun est toujours obligé de se conformer de la même manière aux lois. En tant que partie du souverain, l'individu n'est que le rapport d'un au nombre de citoyens dans l'État : plus le nombre de citoyens dans l'État augmente, moins le pouvoir de l'individu et sa liberté à faire les lois sont forts. La forme de l'État est un paramètre qui doit être constamment ajusté pour maintenir le rapport optimal entre sujets et souverain. De fait, il existe pratiquement une infinité de formes de gouvernement possible, dépendant à chaque fois des caractéristiques de l'État.

Le gouvernement et le souverain agissent perpétuellement l'un sur l'autre : le gouvernement sur le souverain pour maintenir la liberté du peuple par une force répressive et le souverain sur le gouvernement pour en contenir les abus et dérives qui le poussent à agir en autonomie par rapport à la volonté générale.

Rousseau met en garde contre les dangers liés aux abus du gouvernement. Le gouvernement a sa propre volonté et sa propre activité qui peuvent différer en plus ou en moins de la volonté du souverain. Si cette dissension est trop forte, le contrat social vole en éclats car l'État a alors à sa tête deux souverains : l'un de fait, le gouvernement, et l'un de droit, le peuple.

Chapitre II: Du principe qui constitue les diverses formes de gouvernement

[modifier | modifier le code]Rousseau introduit dans ce chapitre une tripartition de la volonté du Magistrat :

- volonté propre, qui tend vers ses intérêts ;

- volonté commune des Magistrats, qui est générale par rapport au Gouvernement ;

- volonté Souveraine, qui est générale.

Idéalement, la volonté propre doit être nulle. Or, dans l'ordre naturel, celle-ci domine devant les autres, quand la volonté générale est la plus faible.

Rousseau montre également dans ce chapitre que le gouvernement devient moins efficace quand le nombre de magistrats augmente et que plus le peuple est nombreux, plus la « force réprimante » doit augmenter. Ainsi, quand l’État s'agrandit, le Gouvernement doit au contraire se réduire. Le rapport inversé traite de la force relative, pas de sa rectitude. Rousseau soutient en effet que « plus le magistrat est nombreux, plus la volonté de Corps se rapproche de la volonté générale ».

Chapitre III: Division des gouvernements

[modifier | modifier le code]Il n'existe pas une forme de gouvernement absolument idéale, mais des formes de gouvernement plus ou moins adaptées selon les cas.

| Nombre de magistrats dans le gouvernement | D'un seul citoyen à quelques-uns | De quelques citoyens à la moitié | De la moitié des citoyens à la totalité |

| Forme du gouvernement | Monarchie | Aristocratie | Démocratie |

| Taille idéale de l’État | Grande | Moyenne | Petite |

Ces formes sont les « formes simples » de gouvernement, elles peuvent être combinées au travers des différentes parties du gouvernement pour donner des « formes mixtes » de gouvernement. Rousseau soutient que la démocratie et l'aristocratie peuvent en réalité être appliquées à des peuples petits comme moyens.

Chapitre IV: De la démocratie

[modifier | modifier le code]Ceux qui font les lois ne doivent pas être ceux qui les exécutent, et vice versa. Le pouvoir exécutif ne peut donc pas être joint au législatif ; les législateurs ne doivent jamais perdre de vue les choses générales, or l'exécutif traite des choses particulières. Un autre danger est celui de l'immixtion des intérêts privés, qui détourne chaque acteur politique de l'intérêt commun, et corrompt son pouvoir. Il est nécessaire de réduire l'influence des intérêts privés.

Rousseau se montre nonobstant pessimiste. Il affirme, en effet, qu'« il n'a jamais existé de véritable Démocratie, et il n'en existera jamais », car il serait « contre l'ordre naturel que le grand nombre gouverne et que le petit soit gouverné ». Un peuple ne peut en effet être toujours en train de délibérer. Ce serait un peuple de dieux qui se gouvernerait démocratiquement.

En effet, un gouvernement démocratique suppose la réunion difficile de plusieurs choses: un État très petit où le peuple soit facile à rassembler, une grande simplicité de mœurs, une grande égalité dans les rangs et dans les fortunes et pas de luxe, qui corrompt le riche par la possession et le pauvre par la convoitise. En plus de cela, le gouvernement ne peut exister si le pays est en proie « aux guerres civiles & aux agitations intestines ».

Chapitre V – De l’aristocratie

[modifier | modifier le code]Dans un système aristocratique, deux personnes morales distinctes existent : le Souverain, et le gouvernement. Il y a donc deux volontés générales, l'une par rapport à tous les Citoyens, l'autre seulement pour les membres de l'administration. Le gouvernement ne doit toutefois jamais parler au peuple qu'au nom du Souverain, sans avoir sa volonté propre.

Rousseau développe une généalogie de l'aristocratie. C'est le mode de gouvernement des premières sociétés où les chefs de familles débattaient entre eux des affaires publiques. Cela explique pourquoi beaucoup de termes politiques ont une étymologie liée à la famille, comme « Sénat » ou « Gérontes ».

L'aristocratie n'est cependant qu'un terme générique. On trouve l'aristocratie naturelle, qui convient à des peuples simples, l'aristocratie élective (la meilleure) et l'aristocratie héréditaire, qui est le pire des gouvernements. L'aristocratie ne convient que si ce sont les plus sages qui gouvernent dans l'intérêt du peuple.

Chapitre VI – De la monarchie

[modifier | modifier le code]Jusqu'à présent, Rousseau avait utilisé le terme de « Prince » pour désigner une personne morale collective. Le philosophe va maintenant considérer la possibilité que, dans un régime monarchique, le Prince ou le roi ne soit qu'une seule personne, qui réunisse entre ses mains la force des lois, qui soit « dépositaire dans l’État de la puissance exécutive ».

Si ce gouvernement permet que tout aille vers le même but, ce but n'est malheureusement pas celui de la félicité publique et cela porte préjudice à l'état. Le Prince en monarchie est guidé par son intérêt personnel qui est que le Peuple soit faible et donc ne puisse lui résister. Rousseau se montre critique à l'égard de la thèse de Platon du philosophe roi : ce ne sont souvent pas des personnes éclairées qui sont placées à la tête de l'État.

Le gouvernement royal pose aussi le problème de la succession, qui est que les inter-règnes sont des moments de désordre civil, de corruption, et que le successeur du roi précédent risque de prendre le contre-pied de son prédécesseur, ce qui rend le gouvernement royal inconstant.

Chapitre VII – Des gouvernements mixtes

[modifier | modifier le code]Si l'on peut parler de gouvernement simple, Rousseau admet que, dans tout gouvernement, il y ait une multitude de magistrats qui viennent en appui. Il peut toutefois y avoir un partage égal, du fait d'une dépendance mutuelle, comme c'était déjà le cas en ce qui concernait le gouvernement d'Angleterre.

Le gouvernement simple est le meilleur, on peut le diviser pour que la volonté générale continue de régner. Cette division rend les parties du gouvernement moins fortes contre le Souverain.

Chapitre VIII – Que toute forme de gouvernement n’est pas propre à tout pays

[modifier | modifier le code]Rousseau cite Montesquieu, selon lequel, en vertu de la théorie des climats, « la liberté nʼétant pas un fruit de tous les climats, nʼest pas à la portée de tous les peuples ».

Le philosophe considère que si l’État peut fonctionner et subsister, c'est parce qu'il dispose de revenus issus du travail des hommes. « Dʼoù lui vient donc la substance consommée? Du travail de ses membres. Cʼest le superflu des particuliers qui produit le nécessaire du public ». Or, cet excédent de richesse diffère selon le pays, car certains ont des récoltes bonnes, d'autres médiocres, certains ont des travailleurs qui consomment peu, d'autres beaucoup, etc.

Plus la distance entre le Peuple et le Gouvernement augmente, plus les tributs deviennent onéreux. Ce qui fait qu'ils sont plus importants dans la Monarchie que dans l'Aristocratie et moins importants dans la Démocratie.

On complète alors le tableau établi au chapitre 3 de ce troisième livre :

| Nombre de magistrats dans le Gouvernement | D'un seul citoyen à quelques-uns | De quelques citoyens à la moitié | De la moitié des Citoyens à la totalité |

|---|---|---|---|

| Forme du Gouvernement | Monarchie | Aristocratie | Démocratie |

| Taille idéale de l'État | Grande | Moyenne | Petite |

| Richesse idéale de l'État | Opulent | Médiocre | Pauvre |

Chapitre IX – Des signes d’un bon gouvernement

[modifier | modifier le code]Rousseau soulève la question de la qualification d'un gouvernement comme bon. Comment définir le bon gouvernement ? Rousseau montre que, pour répondre, il faut comprendre à quoi l'on voit qu'un gouvernement est bien ou mal gouverné. La tâche n'est pas aisée, car les citoyens auront parfois des avis différents : « certains vantent la tranquillité publique, les citoyens la liberté des particuliers ; l'un préfère la sûreté des possessions, & l'autre des personnes », etc.

Le philosophe rappelle que la fin de l'association politique est la conservation et la prospérité de ses membres. Or, le chiffre qui permet de s'assurer qu'ils prospèrent et se conservent, c'est celui du nombre et de la population. Ainsi, le « Gouvernement sous lequel, sans moyens étrangers, sans naturalisation, sans colonies, les citoyens peuplent & multiplient davantage, est infailliblement le meilleur ».

Chapitre X – De l’abus du gouvernement et de sa pente à dégénérer

[modifier | modifier le code]Rousseau met en garde contre la présence de la volonté particulière, qui, sans cesse, agit contre la volonté générale pour la contrecarrer. Il peut arriver que le gouvernement agisse contre la Souveraineté, c'est-à-dire contre le Corps social ; or, plus cette action augmente et plus la constitution s'altère. Dans cette situation, en l'absence d'élément qui fasse équilibre avec la volonté du Prince, ce dernier finit par opprimer le Souverain et rompre le Contrat Social.

Le gouvernement dégénère par deux manières. Ou bien c'est lorsqu'il se resserre, c'est-à-dire qu'il passe de la Démocratie à la Royauté, ou bien lorsqu'il se dissout. Le Gouvernement se dissout quand le Prince usurpe le pouvoir du Souverain, c'est-à-dire qu'il n'administre plus l'État selon ses lois. Il se forme alors un état qui se resserre ce qui rompt le Contrat Social et chacun retourne dans sa liberté naturelle.

Quand l'état se dissout, on parle d'anarchie pour désigner tout abus du gouvernement. La démocratie dégénère en ochlocratie, l'aristocratie en oligarchie, et la royauté en tyrannie. La tyrannie est ici entendue dans le sens grec antique du sens, c'est-à-dire « un particulier qui s'arroge l'autorité royale sans y avoir droit », que sa gouvernance soit bonne ou mauvaise.

Chapitre XI – De la mort du corps politique

[modifier | modifier le code]Rousseau soutient que la pente naturelle et inévitable des gouvernements, même les mieux constitués, est la déchéance. Le philosophe remarque que même des États comme Sparte et Rome ont chuté, ce qui indique qu'aucun ne peut jamais ne pas s'effondrer.

Penser le Gouvernement, c'est le penser dans la durée. Cela dépend des hommes qui doivent lui donner la meilleure constitution possible. De là provient notre révérence pour les anciennes lois. En effet, « on doit croire qu'il n'y a que l'excellence des volontés antiques qui les ait pu conserver si longtemps ».

L'État ne subsiste pas par les lois mais par le pouvoir législatif. Les lois ne s'affaiblissent pas au cours du temps mais s'adaptent dans tout État bien constitué.

Chapitre XII – Comment se maintient l’autorité souveraine

[modifier | modifier le code]Rousseau critique ceux qui considèrent qu'il est impossible pour le peuple d'être assemblé politiquement. Il écrit : « Le peuple assemblé, dira-t-on, quelle chimère ! C'est une chimère aujourd'hui, mais ce n'en était pas une il y a deux mille ans : les hommes ont-ils changé de nature ? ».

Rousseau considère que « ce sont nos faiblesses, nos vices, bons préjugés, qui bornent le possible ». Ainsi, certains vils esclaves sourient d'un air moqueur lorsqu'on leur parle de concepts auxquels ils ne comprennent rien, comme la liberté. Il est nécessaire d'admettre l'existence de la possibilité de la participation de tous à la volonté générale.

Le Souverain n'est doté que de la puissance législative : il n'agit donc que par les lois, qui sont des actes authentiques de la volonté générale. Il ne saurait agir que lorsque le Peuple est assemblé.

Chapitre XIII – Suite

[modifier | modifier le code]Il ne suffit pas que le peuple assemblé promulgue la Constitution. Il doit, une fois promulguée, se maintenir pour continuer à légiférer, et ne pas « donner la sanction à un Corps de lois », auquel cas il perdrait sa souveraineté.

Il y a une nécessité d'avoir des assemblées périodiques que rien ne peut abolir. L'ordre même de s'assembler doit venir de la loi.

On ne peut diviser l'autorité souveraine Ainsi, une ville ne peut être sujette d'une autre. Rousseau est contre l'établissement d'une capitale qui est porteuse de servitude et de corruption. Le Gouvernement devrait siéger alternativement dans plusieurs villes.

Chapitre XIV – Suite

[modifier | modifier le code]Rousseau commence ce chapitre en affirmant : « à l'instant que le Peuple est légitimement assemblé en corps souverain, toute juridiction du Gouvernement cesse, la puissance exécutive est suspendue, et la personne du dernier Citoyen est aussi sacrée et inviolable que celle du premier Magistrat. »

Les forces résistantes augmentent sans cesse, ainsi l'autorité Souveraine finit par s'évanouir.

Chapitre XV – Des députés ou représentants

[modifier | modifier le code]« Sitôt que le service public cesse dʼêtre la principale affaire des citoyens, & quʼils aiment mieux servir de leur bourse que de leur personne, lʼEtat est déjà près de sa ruine ». On assiste alors à un désengagement des citoyens. Plutôt que d'aller à la guerre, ils paient des troupes, ils nomment des représentants plutôt que d'aller voter, etc. L'intérêt particulier supplante alors l'intérêt commun.

Aussi, mieux l'État est constitué et plus les affaires publiques l'emportent sur les affaires privées dans l'esprit du Citoyen. Il faut, déjà, que l'argent ne soit pas en circulation. Il conduit nécessairement à la servitude (« Donnez de l'argent & bientôt vous aurez des fers »). En effet, « dans un État vraiment libre les citoyens font tout avec leurs bras & rien avec de l'argent ».

On a créé des Députés ou Représentants du peuple dans les assemblées avec l'augmentation des intérêts privés, l'agrandissement des États et les abus du Gouvernement. Cependant, la Souveraineté ne peut être représentée. Un représentant ne peut qu'être un auxiliaire, envoyé par un citoyen et faisant ce qu'il souhaite, mais il n'aura jamais la même autorité légale que le citoyen lui-même. C'est le Peuple lui-même qui doit ratifier les lois. Il peut être représenté, non pas dans la puissance législative mais dans la puissance exécutive (qui n'est que « la force appliquée à la loi »).

Ainsi, « Toute loi que le peuple en personne nʼa pas ratifiée est nulle; ce nʼest point une loi. Le peuple Anglois pense être libre; il se trompe fort, il ne lʼest que durant lʼélection des membres du Parlement; si-tôt quʼils sont élus, il est esclave, il nʼest rien. Dans les courts momens de sa liberté, lʼusage quʼil en fait mérite bien quʼil la perde ».

Chapitre XVI – Que l’institution du gouvernement n’est point un contrat

[modifier | modifier le code]Rousseau envisage ici la relation entre le Souverain et le Gouvernement. L'un s'intéresse au général, l'autre au particulier. Ils ne peuvent fusionner, car alors, « le droit & le fait seraient tellement confondus qu'on ne saurait plus ce qui est la loi & ce qui ne l'est pas, & le corps politique ainsi dénaturé serait bientôt en proie à la violence contre laquelle il fut institué ».

Rousseau trouve pour le moins étrange cette notion de contrat entre le Peuple et des chefs qu'il se donnerait. En effet, l'autorité suprême ne peut pas s'aliéner et il est contradictoire que le Souverain se donne un supérieur. De plus, un tel contrat avec une personne serait un acte particulier. Il ne saurait donc être une loi ou un acte de souveraineté et par conséquent serait illégitime. Les contractants seraient sous l'état de nature et donc sans garantie de leurs engagements réciproques.

Chapitre XVII – De l’institution du gouvernement

[modifier | modifier le code]Le gouvernement est institué par le peuple. Cette institution est faite en deux actes : d'abord, le Souverain vote une loi pour statuer qu'il y aura à présent un corps de Gouvernement sous une certaine forme ; ensuite, par la suite de la loi et par un acte de Gouvernement, le peuple nomme les chefs qui seront chargés du Gouvernement établi.

La principale difficulté est que cela consiste justement en un acte de Gouvernement, avant que celui-ci existe. C'est là l'avantage propre au Gouvernement Démocratique que de pouvoir être établi par un simple acte de la volonté générale.

L'acte qui institue le Gouvernement n'est donc pas un Contrat mais une loi.

Chapitre XVIII – Moyens de prévenir les usurpations du gouvernement

[modifier | modifier le code]Il est clair que « les dépositaires de la puissance exécutive ne sont point les maîtres du peuple mais ses officiers, qu'il peut les établir & les destituer quand il lui plaît ». Si le peuple institue un gouvernement qui soit héréditaire, il ne s'engage jamais, ce n'est que provisoire ; car dès lors qu'il voudra changer, il changera.

Les changements de Gouvernement sont toujours dangereux et il est donc important de bien cerner ses dérives. Les assemblées périodiques sont un bon moyen d’empêcher les usurpations du Gouvernement. En effet, elles n'ont pas besoin d'être convoquées et le Prince ne peut les empêcher sans se déclarer ennemi de l'État.

L'ouverture de ces assemblées doit toujours se faire par deux propositions, sur lesquelles on vote séparément : s'il plaît au Souverain de conserver la présente forme de Gouvernement ; - s'il plaît au Peuple d'en laisser l'administration à ceux qui en sont actuellement chargés.

Livre IV

[modifier | modifier le code]Le quatrième livre traite de la volonté générale et de son expression pratique.

Chapitre I – Que la volonté générale est indestructible

[modifier | modifier le code]Quand plusieurs hommes réunis se considèrent comme un seul corps, ils n'ont qu'une seule volonté, qui se rapporte à la commune conservation et au bien-être général. Un État gouverné ainsi n'a pas besoin de beaucoup de lois, et la nécessité de nouvelles se fait sentir par tous. Cependant, quand les intérêts particuliers commencent à se faire sentir, l'intérêt commun s'altère et la volonté générale n'est plus la volonté de tous.

La volonté générale devient muette quand l'État tombe en ruine. Elle est alors subordonnée à d'autres qui l'emportent sur elles et est dissoute. Dès lors, dans les assemblées, il faut faire en sorte que cette volonté générale soit toujours interrogée et qu'elle réponde toujours.

Chapitre II – Des suffrages

[modifier | modifier le code]« Plus le concert règne dans les assemblées, cʼest-à-dire, plus les avis approchent de lʼunanimité, plus aussi la volonté générale est dominante » ; a contrario, les longs débats et dissensions sont le signe de l'ascendant des intérêts particuliers et donc du déclin de l'État.

La seule loi qui exige un consentement unanime est le pacte social, qui est le plus volontaire ; nul ne peut y être assujetti. Si lors de l'instauration du Pacte Social, il y a des opposants, ceux-ci n'y sont pas compris et ne l'invalident donc pas.

En dehors de ce contrat premier, c'est « la voix du plus grand nombre qui oblige toujours tous les autres ». Une contradiction semble alors apparaître : comment concilier la liberté avec le fait d'être forcé à se conformer à des volontés qui ne sont pas les siennes ? Les opposants à une loi semblent à la fois libres (car ils suivent la loi) et soumis (car ils ne l'approuvent pas).

Rousseau soutient que la question est en fait mal posée. Le citoyen consent à toutes les lois, même « celles qu'on passe malgré lui ». Car « la volonté constante de tous les membres de l’État est la volonté générale, et ce n'est que par elle qu'ils sont libres ». Dès lors, « quand on propose une loi [...] ce qu'on leur demande n'est pas précisément s'ils approuvent la proposition ou s'ils la rejettent, mais si elle est conforme ou non à la volonté générale ». Si un résultat majoritaire est autre que ce que j'ai voté, c'est donc que je m'étais trompé dans ma conception de la volonté générale.

Le philosophe soutient que plus le sujet abordé a des conséquences importantes sur le peuple, plus le résultat du vote doit s'approcher de l'unanimité.

Chapitre III – Des élections

[modifier | modifier le code]Il existe deux manières pour élire des individus : le choix ou le sort. Montesquieu soutient que le tirage au sort « est de la nature de la démocratie », ce avec quoi Rousseau est d'accord. Pour lui, en effet, le choix doit remplir les postes qui demandent des talents particuliers, notamment pour les emplois militaires; tandis que le sort convient aux postes pour lesquels le bon sens suffit, par exemple la justice.

Chapitre IV – Des comices romains

[modifier | modifier le code]Rousseau se penche sur l'histoire politique de Rome pour y trouver des leçons. Il remarque toutefois que, comme on sait peu des origines de la Ville, on n'en connaît que des légendes. Il étudie la façon dont les institutions politiques ont pu assurer la cohésion du corps politique dans l'histoire romaine. Ainsi, « Romulus en instituant les curies avoit en vue de contenir le Sénat par le Peuple & le Peuple par le Sénat, en dominant également sur tous ».

Chapitre V – Du tribunat

[modifier | modifier le code]Le Tribunat fait un lien entre le Prince et le Peuple ou entre le prince et le Souverain. Il est le conservateur des lois et du pouvoir législatif. Tels les tribuns du peuple à Rome, il peut protéger le Souverain du gouvernement. Il est le modérateur de la puissance exécutive et dégénère en tyrannie lorsqu'il l'usurpe.

Le tribunat n'est toutefois « point une partie constitutive de la Cité, & ne doit avoir aucune portion de la puissance législative ni de l'exécutive ».

Chapitre VI – De la dictature

[modifier | modifier le code]Le fait que les lois soient inflexibles tant que le Souverain ne s'est pas réuni pour décider de nouvelles est une force, mais peut se révéler nocif lorsque les évènements exigent une réponse rapide ; en effet, cela peut « causer [...] la perte de l’État dans sa crise ». Il est par conséquent nécessaire de penser un mécanisme de sauvegarde du peuple. « il nʼy a que les plus grands dangers qui puissent balancer celui dʼaltérer lʼordre public, & lʼon ne doit jamais arrêter le pouvoir sacré des loix que quand il sʼagit du salut de la patrie ».

Dans ces cas, qui sont par nature rares, et s'il est manifeste que la patrie est en danger, alors « on pourvoit à la sûreté publique par un acte particulier qui en remet la charge au plus digne ». Il s'agit donc d'augmenter l'activité du Gouvernement et le concentrer dans une ou deux personnes. Un chef est ainsi désigné, qui a le pouvoir de faire taire les lois et de mettre en pause l'autorité Souveraine. Le chef suprême ne l'abolit point. La Dictature est incompatible avec la durée, et est donc quelque-chose de provisoire.

Selon Rousseau, les dictateurs étaient sollicités aux débuts de la République mais on ne craignait pas qu'ils abusent de leur autorité car leur pouvoir représentait une charge qu'ils ne voulaient pas conserver, et qui était limitée dans le temps (« Le Dictateur nʼavoit que le tems de pourvoir au besoin qui lʼavoit fait élire, il nʼavoit pas celui de songer à dʼautres projets »).

Chapitre VII – De la censure

[modifier | modifier le code]La Censure est définie ainsi : « la déclaration du jugement public se fait par la Censure ». Elle est utile pour conserver les mœurs (mais ne peut les rétablir), car elle « empêch[e] les opinions de se corrompre ».

Rousseau introduit également dans ce chapitre la notion d'opinion publique qui dit ce qui doit être ou ne pas être, tout comme la volonté générale, mais elle oblige seulement, sans contraindre.

Chapitre VIII – De la religion civile

[modifier | modifier le code]Selon Rousseau, les hommes ont d'abord identifié un Dieu, puis un roi, auquel ils l'ont assimilé ; dès lors, les premiers régimes étaient théocratiques. Ainsi, « il sʼensuivit quʼil y eut autant de Dieux que de peuples ». On comprend alors qu'au début, le Législateur, ne pouvant pas s'appuyer sur la raison, préférait s'appuyer sur l'autorité des dieux pour faire reconnaître la nécessité du lien social : l'homme ne pouvait soumettre sa liberté qu'à une puissance surnaturelle.

Selon Rousseau, « dans le Christianisme, Jésus a établi sur Terre un royaume Spirituel, ce qui a séparé le système théologique et le système politique. L’État cessa d’être un et les peuples chrétiens n’eurent cesse d’être agités par des divisions intestines ». Le conflit entre la puissance temporelle du Prince et celle spirituelle de la Religion a entraîné un perpétuel conflit de juridiction qui a rendu la bonne politique impossible dans ces États.

Il remarque que les conflits de juridiction peuvent être trouvés chez les Juifs, comme chez les Chrétiens, ou encore dans l'Islam. Il évoque la lutte entre les chiites, partisans d'Ali, et les sunnites. Il remarque que le roi d’Angleterre s'est fait chef spirituel d'une Église nationale, l'Église anglicane. Selon Rousseau, « le philosophe Hobbes est le seul qui ait bien vu le mal et le remède, qui ait osé proposer de réunir les deux têtes de lʼaigle, & de tout ramener à lʼunité politique, sans laquelle jamais lʼEtat ni Gouvernement ne sera bien constitué ».

Rousseau se montre très critique envers le christianisme. Le chrétien étant fidèle au Pape, à une puissance supérieure au Souverain, il ne peut être un bon citoyen. Il se désintéresse de ce qu'il se passe dans l'ici-bas parce qu'il n'a en tête que sa vie future. Le philosophe exclut même de parler de « République chrétienne » car ces deux mots s'excluent : le christianisme ne prêche que servitude et dépendance.

La Religion peut se diviser en deux espèces, voire trois, qui ont chacune leurs défauts :

| Religion | Description | Défaut(s) |

|---|---|---|

| Religion de l'homme = droit divin naturel | culte purement intérieur de Dieu | détache le cœur des Citoyens de l'État: contraire à l'esprit social. |

| Religion du Citoyen = droit divin civil | inscrite dans un pays et lui donne ses dieux, ses cultes | elle peut rendre le peuple intolérant et le met dans un état de guerre avec tous les autres |

| Religion du Prêtre | donne aux hommes deux législations, deux chefs, deux patries | rompt l'unité sociale |

Après cette revue de trois types de religions peu satisfaisantes, Rousseau affirme : « Reste donc la religion de lʼhomme, ou le christianisme, non pas celui dʼaujourdʼhui, mais celui de lʼEvangile, qui en est tout à fait différent. Par cette religion sainte, sublime, véritable, les hommes, enfants du même Dieu, se reconnaissent tous pour frères, & la société qui les unit ne se dissout pas même à la mort ». Dans tous les cas, quelle que soit la religion, il importe peu au Souverain de savoir quelles sont les croyances du Peuple tant que celles-ci ne l’empêchent pas d'être un bon Citoyen et on peut tolérer toute religion qui tolère les autres.

Ainsi, « il importe bien à lʼEtat que chaque citoyen ait une religion qui lui fasse aimer ses devoirs; mais les dogmes de cette religion nʼintéressent ni lʼEtat ni ses membres quʼautant que ces dogmes se rapportent à la morale & aux devoirs que celui qui la professe est tenu de remplir envers autrui ».

Chapitre IX (« Conclusion »)

Rousseau rappelle les étapes qui l'ont mené à « pose[r] les vrais principes du droit politique ». Il reconnaît qu'il n'a toutefois pas exploré les questions de politique extérieure.

Postérité de l'ouvrage

[modifier | modifier le code]Influence sur Kant

[modifier | modifier le code]La formule de Rousseau « L’obéissance à la loi qu’on s’est prescrite est la liberté. » (Livre I, Chapitre 8) a fortement influencé la notion d’autonomie du sujet chez Kant. Roger Vernaux écrit que « La doctrine kantienne revient à intérioriser dans la personne et pour sa vie morale, la liberté civile telle que Rousseau l’a définie pour la vie sociale… » Il vaut la peine de le souligner parce que Gellner dans Nations et nationalismes considère que la notion d’autonomie appliquée aux peuples ou aux nations, participe d’une sorte d’importation du vocabulaire de Kant dans la politique, alors que, au contraire, c’est bien la pensée politique de Rousseau que Kant a importée dans sa philosophie morale, dans la Critique de la raison pratique.

Influence sur la Révolution française

[modifier | modifier le code]Rousseau propose avec le contrat social de réformer la société dans laquelle il vivait : l’Ancien Régime ne permettait pas l’expression libre de la volonté générale ni celle de la volonté individuelle. Le Contrat social, en entraînant en partie la Révolution française (et en étant une de ses références importantes) permettra l’expression de la volonté générale mais pas celle de la liberté individuelle, que Rousseau ignore dans ce texte, alors qu’il en faisait une des thèses principales de l’Émile, insistant sur l’importance du développement individuel et de l’épanouissement des facultés naturelles de chaque individu : en cela ces deux textes peuvent être considérés comme complémentaires.

Influence sur les hommes politiques

[modifier | modifier le code]John Adams, premier vice-président des États-Unis et deuxième président des États-Unis, avait lu et annoté un grand nombre des autres œuvres du philosophe de Genève, dont le Contrat social. Il s'est procuré l'ouvrage dès 1765, et possédait à la fin de sa vie quatre exemplaires : deux en français et deux en anglais[5]. Bien qu'il n'ait jamais été rousseauiste, étant favorable à un régime bicaméral et considérant Rousseau comme trop attaché à l’État, il en dit du bien dans ses correspondances épistolaires et recommanda ses livres à sa femme lorsqu'il vivait à Paris[5]. En 1780, Adams déclare que la nouvelle Constitution du Massachusetts, qui allait servir de base à la Constitution des États-Unis, était « la mise en pratique des théories de Locke, de Sydney, de Rousseau et de Mably »[5].

Thomas Jefferson, troisième président, est lui aussi un avide lecteur du Contrat social, dont il apprécie l'idée d'assentiment populaire[6].

Napoléon Ier écrit dans sa jeunesse un essai où il considère que le Contrat social, ainsi que les dialogues platoniciens et le traité de John Locke, Essai sur l'entendement humain, ont établi des vérités sûres qui doivent permettre la perfection de la société politique. Il se montrera plus critiques envers les thèses exposées dans l'ouvrage une fois arrivé au pouvoir, considérant que c'est l’œuvre de Rousseau qui a posé les bases de la Révolution française[7].

Réception de l'ouvrage dans le monde

[modifier | modifier le code]Dans le monde arabe, l'égyptien Rifa'a al-Tahtawi (1801-1873) mentionne dans son ouvrage L'Or de Paris Du Contrat social ainsi que le tunisien Kheireddine Pacha (1822-1890) dans Le plus sûr moyen de connaître l'état des nations (1867). Le journaliste syro-libanais Adib Ishaq s'est fait aussi l'écho du Contrat social en reprenant ses thèses mais, comme les deux premiers, ces références sont restées vagues. Il faut attendre 1954 pour qu'une première traduction, par Adel Zeiter soit publiée.

En Turquie, après un premier mouvement modeste de traduction sous l'empire ottoman, une traduction du Contrat social voit le jour dans les années 1940, par Vedat Günyol, membre du Bureau de traduction, rattaché au Ministère de l'Éducation nationale.

Au Japon, Du contrat social est traduit en 1882 par Nakae Chômin (1847-1901), l'un des principaux penseurs du Mouvement pour la liberté et les droits du peuple, qui réclame une constitution et un parlement au gouvernement autoritaire des oligarques. La traduction commentée de Chômin jouera un rôle décisif dans le développement des idées démocratiques.

En Chine, des éditions pirates de la traduction de Nakae Chômin paraissent dans les années 1890. Les réformateurs menés par Kang Youwei lisent le Min.yaku yakkai et s'en inspirent quand ils prennent brièvement le pouvoir en 1898. Yang Tingdong reprend une autre traduction japonaise pour écrire la première version chinoise en 1902[8].

Bibliographie

[modifier | modifier le code]Texte intégral

[modifier | modifier le code]- Jean-Jacques Rousseau, Du contrat social, Flammarion, GF, 2001 (préface de Bruno Bernardi)

- Jean-Jacques Rousseau, Œuvres complètes, éd. B. Gagnebin et M. Raymond, Gallimard, 1961-1995, 5 volumes

Études et commentaires

[modifier | modifier le code]- Jules Lemaitre (1853-1914), « Jean-Jacques Rousseau » (1907 - p. 367), Calmann-Lévy Éditeurs

- Louis Althusser, « Sur le contrat social », Les Cahiers pour l'analyse, Le Seuil, no 8, 1967 (p. 5-42)

- Ernst Cassirer, Le problème Jean-Jacques Rousseau (1932), trad. fr. M.B. de Launay, Hachette, 1987

- Nanine Charbonnel, Comme un seul homme. Corps politique et corps mystique, Aréopage, 2010

- Robert Derathé, Jean-Jacques Rousseau et la politique de son temps, PUF, 1950, rééd. Vrin, 1995

- Dufourmont Eddy, Rousseau et la première philosophie de la liberté en Asie (1874-1890): Nakae Chômin, Paris, Le Bord de l'eau, 2021, 384 p. (ISBN 978-2356878182).

- Roberto Esposito, Communitas. Origine et destin de la communauté, PUF, 2000 (chap.II, p. 59-82)

- Francis Farrugia, Archéologie du pacte social. Des fondements éthiques et sociopolitiques de la société moderne, L'Harmattan, 1994.

- Victor Goldschmidt, Anthropologie et politique. Les principes du système Rousseau, Vrin, 1974

- Henri Gouhier, Les méditations métaphysiques de Jean-Jacques Rousseau, Vrin, 1970

- Pierre-François Moreau, « De la pure nature », Revue philosophique de la France et de l'Etranger, no 3, juillet-, p. 343-349

- Jean Starobinski, Jean-Jacques Rousseau: la transparence et l'obstacle, suivi de Sept essais sur Rousseau, Gallimard, 1971

- Charles Eisenmann, La cité de Rousseau in Pensée de Rousseau, Seuil, 1964

Traductions

[modifier | modifier le code]Nakae Chômin, Min.yaku yakkai (Traduction et commentaire du Contrat social), 1882-3 (traduit dans Écrits sur Rousseau et les droits du peuple, Les Belles Lettres, collection chinoise, 2018 (ISBN 978-2251448800)

Notes et références

[modifier | modifier le code]- Raymond Trousson, Jean-Jacques Rousseau, Tallandier, p. 452

- ↑ [1]

- ↑ cf. la note de Bruno Bernardi dans l'édition Flammarion "Le monde de la philosophie", Paris, 2008,

- ↑ p. 92 Rousseau, Jean-Jacques. Du contrat social. Paris. Flammarion. 2001

- R. R. PALMER, « JEAN-JACQUES ROUSSEAU ET LES ÉTATS-UNIS », Annales historiques de la Révolution française, vol. 34, no 170, , p. 529–540 (ISSN 0003-4436, lire en ligne, consulté le )

- ↑ John Sharp Williams, Thomas Jefferson - His permanent influence on American institutions, (ISBN 978-3-8496-4891-6 et 3-8496-4891-5, OCLC 989803757, lire en ligne)

- ↑ (en) M. Broers, P. Hicks et A. Guimera, The Napoleonic Empire and the New European Political Culture, Springer, (ISBN 978-1-137-27139-6, lire en ligne)

- ↑ La Circulation des textes politiques de Jean-Jacques Rousseau en Asie et dans les mondes arabe et turc, revue Lumières, n.30, (ISBN 979-1030001945)

Voir aussi

[modifier | modifier le code]Articles connexes

[modifier | modifier le code]- Théories du contrat social

- Carole Pateman (1940-), Le contrat sexuel (1988)

- Charles W. Mills (1951-2021), Le contrat racial (en) (1997)

Liens externes

[modifier | modifier le code]- Du contrat social Texte Du contrat social sur MetaLibri Digital Library

(fr) Livre audio mp3 gratuit 'Du contrat social' de Jean-Jacques Rousseau.

(fr) Livre audio mp3 gratuit 'Du contrat social' de Jean-Jacques Rousseau.- Jean-Pierre Marcos, La société générale du genre humain, Reprise et critique rousseauiste de la réponse de Diderot au « raisonneur violent » dans l'article Droit naturel de L'Encyclopédie - Les Papiers du Collège international de philosophie - Papiers no 28 -

- Ressource relative à la musique :

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

French

French Deutsch

Deutsch