Littérature du IXe siècle — Wikipédia

- Littérature du VIIe siècle - Littérature du VIIIe siècle - Littérature du IXe siècle - Littérature du Xe siècle - Littérature du XIe siècle

Événements

[modifier | modifier le code]- 796-834 : dans le scriptorium de l’abbaye Saint-Martin-de-Tours dirigé par Alcuin (796-804), puis par son successeur et élève Fridugise (804-834), les moines recopient des Bibles et des manuscrits de l’antiquité en minuscule caroline, qui atteint son apogée[1].

- Vers 800 :

- dans l'Empire carolingien le besoin de livres sacrés après la promulgation de l’Admonitio generalis en 789, entraîne la multiplication des ateliers de miniaturistes et d'ivoiriers[2] notamment à Saint-Denis, Tours, Metz, Corbie, Aix-la-Chapelle et Fulda. Il produisent des manuscrits enluminés de grande qualité, comme l’Évangéliaire de Godescalc, les Évangiles du groupe d’Ada, le psautier de Dagulf, l’Évangéliaire de Saint-Riquier, le Codex Aureus Harley, l'Évangéliaire de Lorsch, les Évangiles du couronnement de Vienne[3]...

- Charlemagne ordonne de faire le recueil des chants germaniques, dont le manuscrit a été perdu[4].

- 832 : fondation à Bagdad d’une université avec un institut officiel de traduction sous l’impulsion d’Al-Mamun, une « maison de la sagesse » (Bayt al-hikma), sur le modèle des bibliothèques hellénistiques, qui attire les savants (astronomes, mathématiciens, penseurs, lettrés, traducteurs). Des textes grecs (philosophie et science), pehlvis et indiens sont traduits et mis à la disposition des musulmans. Les traductions s’accompagnent de réflexions et de commentaires, et une forme nouvelle de littérature apparaît[5].

- 832-848 : Le philosophe al-Kindi est employé comme traducteur, astrologue et encyclopédiste par al-Ma'mun et ses successeurs al-Mu'tassim et al-Wāt̠iq dont il est le précepteur et le conseiller (ses œuvres couvrent les sciences grecques, persanes et indiennes). Il nie l’opposition entre la philosophie (falsafa) et la Révélation prophétique. Il est l’auteur de nombreux ouvrages scientifiques[6]. Il tombe en disgrâce en 848 sous le calife al-Mutawakkil qui rejette le mutazilisme[7].

- Vers 835 : copie dans l’atelier du monastère du Stoudion du plus ancien manuscrit grec connu en minuscule, un Évangéliaire daté de 835. L’écriture minuscule grecque remplace l’onciale à Byzance[8].

- Vers 846-847 : Charles II le Chauve nomme le philosophe irlandais Jean Scot Érigène maitre de l'école du Palais et le charge en de 860-862 de traduire en latin les ouvrages néoplatoniciens du Pseudo-Denys l'Aréopagite[9].

- 857-873/877 : Hunayn ibn Ishaq succède à Yahya ibn Masawaih (mort en 857) comme directeur de la maison de la sagesse à Bagdad. Chrétien nestorien d’origine arabe, il traduit en arabe plusieurs textes grecs scientifiques et philosophiques, le plus souvent à partir de manuscrits syriaques, dont la majeure partie de l’œuvre de Galien et d’Hippocrate, une partie des œuvres d’Aristote et de Platon etc. Il traduit également en arabe la version des Septante de l'Ancien Testament. Son fils Ishaq (mort en 910) et son neveu Hubaysh ibn al-Hassan sont eux aussi de grands traducteurs[10],[11].

- Vers 862-863 : Cyrille et Méthode inventent l'alphabet slave glagolitique[12].

- 867 : début de la Renaissance macédonienne dans l'Empire byzantin[13]. L'Enluminure byzantine connait son plein essor entre la fin du IXe et le XIIe siècle.

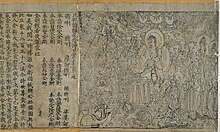

- : Sūtra du Diamant, le plus ancien livre imprimé daté, découvert dans les grottes de Mogao de Dunhuang[14].

- Vers 872 : l’historien islandais du XIIIe siècle Snorri mentionne les scaldes à la cour de Harald Ier Haarfarger[15]. La poésie scaldique célèbre le plus souvent les exploits des puissants. Les scaldes, qui appartiennent en général à l’aristocratie, voyagent de cour en cour. Ils deviennent parfois des conseillers écoutés des rois. D’autres mènent une vie aventureuse aux côtés des Vikings.

Œuvres majeures

[modifier | modifier le code]

- Vers 800 : Livre de Kells, chef-d’œuvre de l’art celtique irlandais[16]. C’est un recueil enluminé d’évangiles latins accompagnés de textes irlandais.

- Vers 804/806 : rédaction des Annales Mettenses priores, probablement à Chelles par la volonté de l’abbesse Gisèle, sœur de Charlemagne[17].

- 806-811 : Georges le Syncelle écrit Ekloge chronographias, une histoire du monde sous forme de table chronologique[18].

- Vers 807 : compilation du Livre d'Armagh[19].

- 810-815 : rédaction en grec de la Chronographie de Théophane le Confesseur sur la période 284-813 ; elle est traduite en latin par Anastase le Bibliothécaire entre 873 et 878[20]. Elle reprend la chronographie de Georges le Syncelle arrêté en 284. Avec Nicéphore, il est la seule source pour l'histoire byzantine pour une période qui va de 602 au IXe siècle.

- 812 : promulgation du Capitulaire De Villis, pour réglementer la culture des plantes dans les domaines carolingiens[21].

- 817-821/822 : le chroniqueur franc Eginhard écrit La vie de Charlemagne (Vita Karoli Magni), dont il avait été le secrétaire. Elle est mentionnée dans le catalogue de Reichenau de 821/822[22]. En 828, il écrit le récit humoristique d'un vol de reliques à Rome[23].

- 821-822 : Vie de Saint Philaretos (en), rédigée par le moine Nikétas[25].

- Vers 825-827 et 829 : l'évêque de Lisieux, Fréculf, rédige une Histoire universelle en deux parties[26], chroniques dédiées au chancelier Hélisachar[27].

- Vers 830 :

- rédaction du Chant de Hildebrand[28].

- première mention de l’histoire d’Arthur dans l’Histoire des Bretons, de Nennius[29].

- Vers 830-840 : traduction en arabe des Réfutations sophistiques et de la Métaphysique d'Aristote[30].

- Vers 830-850 : composition de l'Heliand, poème en allemand sur la vie du Christ[31].

- Vers 836 : les chants du désert et les chants populaires arabes sont recueillis dans la Hamasa par le poète Abū Tammām[32].

- 841-843 : Dhuoda, épouse de Bernard de Septimanie, écrit le Liber manualis, recommandations de la mère à son fils, premier traité d’éducation connu[33].

- 842-846 : De universo ou De rerum naturis (« De la Nature des choses »)[34], encyclopédie en 22 tomes de Raban Maur assemblée sur la base des Etymologiæ d’Isidore de Séville.

- Vers 843 : début de la rédaction de la « Bibliothèque » de Photios Ier de Constantinople, inventaire et analyse de 279 ouvrages[35].

- 844 : l'abbé de Corbie Radbert publie son traité sur l'eucharistie De corpore et sanguine Domini, rédigé en 831, dans lequel il déclare que le vin et le pain dans la sainte Cène sont le sang et la chair du Christ[36].

- 851 : De divina praedestinatione, traité de Jean Scot Érigène rédigé à la demande d'Hincmar de Reims qui réfute la doctrine de la double prédestination de Gottschalk[9].

- 854-859 : Faḍīḥat al-Mu‘tazila (« L'ignominie des Mutazilistes »), ouvrage rédigé par Ibn al-Rawandi, un ancien mutazilite qui nie la réalité de la prophétie de Mahomet et la valeur probante de l’inimitabilité du Coran qui l’appuie[37]. Il doit s’enfuir de Bagdad et serait mort en 860 à Al-Rahba, sur l’Euphrate (ou en 912 selon certaines sources) ; son ouvrage le plus connu est le Kitāb al-Zummurrud (« Livre de l'émeraude ») dans lequel il critique les prophètes, les rites et la loi religieuse[38].

- 864-866 : Jean Scot Érigène rédige le Periphyseon ou De divisione naturae (Sur la division de la Nature, œuvre qui souscrit à la doctrine du panthéisme[9]. Érigène rejette la croyance de l’orthodoxie chrétienne dans la création de l’univers ex nihilo. Le monde de l’espace et du temps est la manifestation des idées contenues dans l’esprit de Dieu, point culminant de toute évolution. Comme il n’a pas soumis ses écrits à l’approbation du pape Nicolas Ier, il doit chercher refuge à la cour de Charles le Chauve, où il reste jusqu’à la mort du roi en 877.

- 868 : Ratramne de Corbie compose à la demande du pape Nicolas Ier Contra Graecorum opposita (publié en 868) qui défend le Filioque, le célibat des prêtres et la primauté de Rome[39].

- Vers 870 : Pierre de Sicile écrit l'Histoire des Pauliciens[40].

- 871-899 : traduction des Écritures, des ouvrages patristiques, des œuvres de Boèce et de l’Histoire ecclésiastique de Bède le Vénérable en vieil anglais à la cour d'Alfred le Grand[41].

- 882 : l'archevêque Hincmar de Reims écrit De ordine palatii, une description du palais et des institutions carolingiennes[42].

- Vers 880-881 : rédaction du premier texte littéraire écrit en roman, l'ancêtre de la langue d'oïl, la Séquence de sainte Eulalie, près de Valenciennes[43]. Le texte est un hymne religieux (cantilène) probablement chanté à l’aide d’une partition[44].

- Vers 881-882 : rédaction du Ludwigslied (« la chanson de Louis »), poème composé en vieux haut allemand à l'occasion de la victoire de Louis III à Saucourt sur les Normands[45].

- 883-887: un moine de Saint-Gall, Notker le Bègue (« Balbulus ») rédige entre et une biographie de Charlemagne, les Gesta Karoli Magni[46].

- 887 : arrêt des dernières histoires officielles au Japon (Rikkokushi, les Six Histoires nationales)[47].

- Vers 890 :

- traduction en anglo-saxon des Consolation de la philosophie de Boèce par le roi Alfred de Wessex[48].

- début de la rédaction de la chronique anglo-saxonne : Alfred le Grand, roi du Wessex ordonne de rassembler les documents historiques antérieurs à son règne (écrits en latin) et de faire rédiger systématiquement les événements concernant l’Angleterre sous son autorité (en anglo-saxon). La chronique de Parker, sa version principale, est rédigée par un clerc jusqu’en 891. La tradition se perpétue sous les successeurs d'Alfred jusqu'en 1154[49].

- 892 : compilation par le moine bouddhiste Shōjū du Shinsen Jikyō (en) (« Miroir de caractères récemment choisis »), dictionnaire sino-japonais avec mention du son, du ton et du sens des idéogrammes chinois, complété entre 898 et 901[50].

- Vers 897 : le moine Abbon de Saint-Germain-des-Prés compose Bella Parisiacae urbis, un récit en vers du siège de Paris de 885-887 par les Vikings[51].

Naissances

[modifier | modifier le code]- 805 : Loup de Ferrières, abbé, théologien et pré-humaniste.

- 825 : Ariwara no Narihira, poète japonais.

- 865 : Abû Bakr al-Râzî.

- 872 : Al-Farabi, philosophe persan.

Décès

[modifier | modifier le code]- mai 804 : Alcuin, abbé, théologien, savant, pédagogue, réformateur germanique et grand serviteur de Charlemagne.

- 821 : Théodulf d'Orléans, évêque d'Orléans, théologien, savant, poète et Missi dominici de Charlemagne.

- 840 : Éginhard, biographe et homme de confiance de Charlemagne.

- février 856 : Raban Maur, archevêque de Mayence et théologien germanique.

- 862 : Loup de Ferrières, abbé, théologien et pré-humaniste.

Bibliographie

[modifier | modifier le code]Articles connexes

[modifier | modifier le code]- IXe siècle

- Arts plastiques au IXe siècle

- IXe siècle en architecture

- Faits économiques et sociaux au IXe siècle

- IXe siècle en science

Notes et références

[modifier | modifier le code]- ↑ Félix Peeters, « Le « scriptorium » de Tours d'après un ouvrage récent [note bibliographique] », Revue belge de Philologie et d'Histoire, vol. 11, nos 1-2, , p. 479-500 (présentation en ligne)

- ↑ « La « Renaissance carolingienne » », sur BnF

- ↑ Olivier Jacquot, « ). Les manuscrits de l’école palatine de Charlemagne », Carnet de recherche, (présentation en ligne)

- ↑ Henri Pirenne, Mahomet et Charlemagne, Paris, Presses universitaires de France, (lire en ligne)

- ↑ Souleymane Bachir Diagne Islam et société ouverte : la fidélité et le mouvement dans la philosophie de Muhammad Iqbal Maisonneuve & Larose, 2001 (ISBN 2-7068-1472-1 et 9782706814723)

- ↑ Phinith Chanthalangsy, John Crowley, Manuel de philosophie : une perspective Sud-Sud, UNESCO Publishing, (ISBN 9789232010186, présentation en ligne)

- ↑ André Valland, Représentations, vol. 1, Harmattan, (ISBN 9782296552517, présentation en ligne)

- ↑ Georges Minois, Histoire du Moyen Âge, Place des éditeurs, (ISBN 9782262079864, présentation en ligne).

- Christophe Erismann, L'homme commun : la genèse du réalisme ontologique durant le haut Moyen Âge, Vrin, (ISBN 9782711623310, présentation en ligne)

- ↑ Delacy O'Leary, How Greek Science Passed On To The Arabs, Routledge, (ISBN 9781317847489, présentation en ligne)

- ↑ Hunayn Ibn Ishaq, Ḥunayn Ibn Isḥāq : Collection d'articles publiée à l'occasion du onzième centenaire de sa mort, Leiden, BRILL, (ISBN 9789004659735, présentation en ligne)

- ↑ Joseph Patrich, The Sabaite Heritage in the Orthodox Church from the Fifth Century to the Present, Peeters Publishers, (ISBN 9789042909762, présentation en ligne)

- ↑ Pierre Lavedan, Histoire de l'art - Moyen âge et temps modernes, vol. 2, Presses universitaires de France (ISBN 9782307021834, présentation en ligne)

- ↑ Jacques Brosse, Les Maîtres zen, Albin Michel, (ISBN 9782226232397, présentation en ligne)

- ↑ Vincent Samson, Les Berserkir : Les guerriers-fauves dans la Scandinavie ancienne, de l’âge de Vendel aux vikings (VIe-XIe siècle), Presses Universitaires du Septentrion, (ISBN 9782757421642, présentation en ligne)

- ↑ Yves Denis Papin, Chronologie du Moyen Âge, Editions Jean-paul Gisserot, , 126 p. (ISBN 978-2-87747-592-1, présentation en ligne)

- ↑ Patrick Boucheron, Jean-Pierre Devroey, La Nature et le roi : Environnement pouvoir et société à l'âge de Charlemagne (740-820), Albin Michel, (ISBN 9782226434593, présentation en ligne)

- ↑ Jules Pargoire, L'Église byzantine de 527 à 847, V. Lecoffre, (présentation en ligne)

- ↑ Jean-Marie Mayeur, André Vauchez, Luce Pietri, Marc Venard, Histoire du christianisme . Évêques, moines et empereurs (610-1054), vol. 4, (ISBN 9782718907253, présentation en ligne)

- ↑ Victor Segesvary, L'Islam et la Réforme : étude sur l'attitude des réformateurs zurichois envers l'Islam (1510-1550), Editions l'age d'Homme,, (ISBN 9780761823391, présentation en ligne)

- ↑ Xavier Riaud, Chroniques odontologiques des rois de France et de la dynastie napoléonienne, Harmattan, (ISBN 9782296555310, présentation en ligne)

- ↑ Arthur Jean Kleinclausz, Eginhard, Société d'édition Les Belles lettres, (présentation en ligne)

- ↑ Les œuvres d'Éginhard : traduites par Jean Baptiste Alexandre Théodore Teulet, Firmin Didot, (présentation en ligne)

- ↑ Claude Fleury, Histoire ecclésiastique, vol. 1, Nisme, Pierre Beaune, (présentation en ligne)

- ↑ Sergei Hackel, The Byzantine saint, St Vladimir's Seminary Press, (ISBN 9780881412024, présentation en ligne)

- ↑ École Pratique des Hautes Etudes, Annuaire 1970-1971 : Section Sciences Historiques et Philologiques, Paris, Librairie Droz, (ISBN 9782600053310, présentation en ligne)

- ↑ Michael I. Allen, « Fréculf de Lisieux : l’histoire de l’Antiquité comme témoignage de l'actualité », 2008, (présentation en ligne)

- ↑ Daniel Frey, Corinne Duvoisin, Histoire de la poésie amoureuse allemande : du XIIe au XXe siècle, Presses Univ. Septentrion, (ISBN 9782757402115, présentation en ligne)

- ↑ Antonia Gransden, Historical Writing in England : c 550 to C 1307, CRC Press, (ISBN 9780203442036, présentation en ligne)

- ↑ Cristina D'Ancona Costa, Recherches sur le Liber de Causis, Vrin, (ISBN 9782711612253, présentation en ligne)

- ↑ Jacques Rossel, Aux racines de l'Europe occidentale, Éditions L'Âge d'Homme, (ISBN 9782825111499, présentation en ligne)

- ↑ Carolina R Duka, The literatures of Asia & Africa, Rex Bookstore, Inc., (ISBN 9789712329579, présentation en ligne)

- ↑ Pierre Riché, L'Enseignement au Moyen Age, CNRS éditions, (ISBN 9782271093769, présentation en ligne)

- ↑ Arnaud de Maurepas, Hervé Robert, Pierre Thibault, Les Grands Hommes d'État de l'histoire de France, Larousse (ISBN 9782035921260, présentation en ligne)

- ↑ Jacques Schamp, Photios historien des lettres : La Bibliothèque et ses notices biographiques, Presses universitaires de Liège, (présentation en ligne)

- ↑ Charles Journet, Œuvres complètes : 1955 - 1957, vol. 14, Lethielleux Editions, (ISBN 9782249623868, présentation en ligne)

- ↑ André Durand L'islam au risque de la laïcité : Emergences et ruptures Editions L'Harmattan, 2005 (ISBN 2-7475-9233-2 et 9782747592338)

- ↑ Josef W. Meri, Jere L. Bacharach Medieval Islamic civilization : an encyclopedia Taylor & Francis, 2006 (ISBN 0-415-96691-4 et 9780415966917)

- ↑ Patrick W. Carey et Joseph T. Lienhard, Biographical dictionary of Christian theologians, Greenwood Publishing Group, , 589 p. (ISBN 978-0-313-29649-9, présentation en ligne)

- ↑ Igor Dorfmann-Lazarev, Arméniens et byzantins à l'époque de Photius : deux débats théologiques après le triomphe de l'orthodoxie, Peeters Publishers, (présentation en ligne)

- ↑ Bulletin de la Faculté des lettres de Poitiers, E. Leroux, (présentation en ligne)

- ↑ Michel Kaplan, Christophe Picard, Michel Zimmermann, Le Moyen Age, IVe – Xe siècle, Éditions Bréal, (ISBN 9782853947312, présentation en ligne)

- ↑ Jean-Claude Boulanger, Les inventeurs de dictionnaires : de l'eduba des scribes mésopotamiens au scriptorium des moines médiévaux, University of Ottawa Press, (ISBN 9782760305489, présentation en ligne)

- ↑ Jacques Paul, Histoire intellectuelle de l'Occident médiéval, Armand Colin, (ISBN 9782200270469, présentation en ligne)

- ↑ Léon Gautier, La chanson de Roland, vol. 1, Tours, A. Mame et fils, (présentation en ligne)

- ↑ Guy Halsall, Humour, history and politics in late antiquity and the early Middle Ages, Cambridge University Press, (ISBN 9780521811163, présentation en ligne)

- ↑ Seiichi Iwao,Teizō Iyanaga Dictionnaire historique du Japon, Volume 1, p. 2245 Maisonneuve & Larose, 2002 (ISBN 2706815752 et 9782706815751)

- ↑ Thomas Warton The history of English poetry Printed for T. Tegg, 1840

- ↑ Yves-Denis Papin, Chronologie du Moyen Âge, Éditions Jean-paul Gisserot, (ISBN 9782877475921, présentation en ligne)

- ↑ Iwao Seiichi, Iyanaga Teizō, Ishii Susumu, Yoshida Shōichirō, Fujimura Jun'ichirō, Fujimura Michio, Yoshikawa Itsuj, Akiyama Terukazu, Iyanaga Shōkichi, Matsubara Hideichi, « 430. Shinsen jikyō », Dictionnaire historique du Japon, no 18, , p. 64 (présentation en ligne)

- ↑ Isabelle Crété-Protin, Église et vie chrétienne dans le diocèse de Troyes du IVe au IXe siècle, Presses Universitaires du Septentrion, (ISBN 9782757422250, présentation en ligne)

French

French Deutsch

Deutsch