Parleboscq — Wikipédia

| Parleboscq | |||||

L'église de Sarran avec le cimetière. | |||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Nouvelle-Aquitaine | ||||

| Département | Landes | ||||

| Arrondissement | Mont-de-Marsan | ||||

| Intercommunalité | Communauté de communes des Landes d'Armagnac | ||||

| Maire Mandat | Serge Tintané 2020-2026 | ||||

| Code postal | 40310 | ||||

| Code commune | 40218 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Persylvains | ||||

| Population municipale | 454 hab. (2022 | ||||

| Densité | 11 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 43° 56′ 53″ nord, 0° 02′ 16″ est | ||||

| Altitude | Min. 87 m Max. 182 m | ||||

| Superficie | 40,19 km2 | ||||

| Type | Commune rurale à habitat très dispersé | ||||

| Unité urbaine | Hors unité urbaine | ||||

| Aire d'attraction | Hors attraction des villes | ||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton de Haute Lande Armagnac | ||||

| Législatives | Première circonscription | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France Géolocalisation sur la carte : France Géolocalisation sur la carte : Landes Géolocalisation sur la carte : Nouvelle-Aquitaine | |||||

| modifier | |||||

Parleboscq est une commune du Sud-Ouest de la France, située respectivement dans le canton de Haute Lande Armagnac, l'arrondissement de Mont-de-Marsan et le département des Landes, insérées dans la vaste région de Nouvelle-Aquitaine.

Ses habitants sont les Persylvains et Persylvaines.

Géographie

[modifier | modifier le code]Localisation

[modifier | modifier le code]À l'extrémité orientale du département des Landes, la commune est limitrophe de celui du Gers et proche de celui de Lot-et-Garonne. Son territoire excepté au nord vers Gabarret et Escalans est enclavé dans le département du Gers. D'où le changement local de dénomination (en D 36) de la D 15 gersoise desservant l'axe orienté de Barbotan-les-Thermes vers Condom sur la Baïse, en passant au-delà de la Gélise, par Castelnau d'Auzan et Montréal-du-Gers.

Communes limitrophes

[modifier | modifier le code]Les communes limitrophes sont Castelnau d'Auzan Labarrère, Cazaubon, Eauze, Escalans et Gabarret.

Géologie, pédologie et relief

[modifier | modifier le code]Le paysage consiste en collines, vignes et bois épars contrastant avec la forêt des Landes continue plus à l'ouest. Le point culminant de Parleboscq à moins de 181 mètres d'altitude est justement situé au sud de la commune, sur un relief collinaire de ce plateau au sud-est de La Courrège, légèrement à l'est de la départementale 10[2]. Les axes de circulation, comme la route Départementale 37 entre Saint-Cricq, centre de Parleboscq au nord et Laballe au sud sur la marge occidentale du territoire communal atteignent 166 mètres d'altitude, à hauteur du château de Laballe. Le moulin à vent de ce château était à 168 mètres.

Le support du vaste plateau bas-armagnacais qui se relève vers le sud-est est constitué par des dépôts pliocènes, à base de molasse marine en deux couches, à la base des sables fauves diversement colorés par l'oxyde de fer, sur une quarantaine de mètre de puissance, roche offrant parfois la consistance de grés tendres, enfermant parfois quelques gîtes de molasse coquillère ou marine (débris de calcaire sableux, de falun et de divers grès) et en chapeau, cinq mètres de glaises bigarrées, mélange d'argiles douces au toucher et de sables fins, souvent voilées par du limon jaune[3]. Mais les calcaires et les marnes du miocène supérieur d'origine lacustre recouvrent ici les plateaux, offrant des terres arables argilo-calcaires, dites "terro hort" en gascon, terrefort en français ou "bouhec" en patois, marquées autrefois par les champs de céréales : ces formations géologiques présentent des nodules de carbonates de chaux solidement agrégés qui expliquent la résistance à la dénudation d'un réseau de massifs allongés offrant des contours irréguliers[4]. La surface tabulaire est ici creusée par de multiples vallées ou vallons, le plus souvent recouverts de dépôts d'alluvions holocènes et marqués autrefois par leurs belles prairies, et dévoilant parfois des terrains éocènes plus anciens. Le calcaire gris, ailleurs associé au faluns de Saint-Avit à l'étage miocène, se retrouve sur les flancs de la vallée de la Gélize.

Les terres alluviennes fertiles des fonds de vallées ou de vallons, à base de sable, d'argiles, de calcaire et à forte proportions d'humus portaient autrefois des prairies. L'essentiel des terres de cultures, sur les bordes ou métairies, sont des boulbènes, dites boubées en gascon, terres silico-argileuses typiques du Bas Armagnac, dépourvues de calcaire, mais marquées par la présence de limons éoliens, fins ou onctueux, jaunâtres ou blanchâtre, à concrétions ferrugineuses. Froides, imperméables et très fortes, elles portent, en dehors de la grande culture qui nécessite souvent des amendements, de beaux vignobles, des bois ou des landes[5]. Les terres purement sablonneuses qui reposent sur les sables fauves, recelant un peu de calcaire au contact des dépôts lacustres et parfois recouvertes superficiellement de fins dépôts diluviens à base d'argiles marquées par des oxydes de fer, sont perméables, peu hygroscopiques et sont facilement marquées par les sècheresses, autrefois terribles en août et septembre. Les terres argileuses sur le support des glaises bigarrées sont, malgré l'apport des fins dépôts diluviens, froides, compactes et imperméables : peu appréciées des cultivateurs, elles étaient soit souvent porteuses de grandes cultures et de vignes malgré leurs médiocres valeurs agricoles avant leurs retour à la friche, et surtout délaissées aux bois et landes.

Sur la carte géologique et agronomique dessinée par Eugène Jacquot en 1873, les terres argileuses se situent préférentiellement sur les sommets au centre et à l'est du territoire communal, elles sont environnées largement par les terres siliceuses, sur des sables vifs, légèrement en contrebas[6]. Les boulbènes ou terres siliceo-argileuses n'apparaissent que sur sa frange orientale, surtout au sud. Dans les zones plus basses tombant en pente douce vers la Gélise, et dans les vallons latéraux parfois isolés avec leurs pentes raides en remontant vers le nord ou le sud, les étages d'eau douce du miocène, dit de l'Armagnac au niveau supérieure, à faluns au niveau intermédiaire, etc. prennent de l'ampleur au centre est, plus qu'au nord-est de la commune. Ils sont très réduits au sud-est, à l'étage miocène supérieur.

Hydrographie

[modifier | modifier le code]Le territoire communal se partage entre les hauts bassins de la Douze et de la Gélize. L'Estampon avec son point haut en amont du marais, au nord-ouest de la commune à la Brouquiche, sous le Bois ou Bos de la Gourgue, ou l'Uby bordant à l'ouest, recevant les eaux des ruisseaux Saint-Cricq et Cabé, mitoyens avec la commune de Cazaubon, sont des affluents droits de la Douze, partant rejoindre l'ancien Midour formant la Midouze à Mont-de-Marsan, prend sa source sur la commune. La sinueuse Gélize, qui recueille du sud au nord les eaux des ruisseaux de Capsec, du Réchou, de l'Arriou Cagne borde son territoire à l'est.

Climat

[modifier | modifier le code]Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat du Bassin du Sud-Ouest », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[7]. En 2020, la commune ressort du type « climat océanique altéré » dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Il s’agit d’une zone de transition entre le climat océanique et les climats de montagne et semi-continental. Les écarts de température entre hiver et été augmentent avec l'éloignement de la mer. La pluviométrie est plus faible qu'en bord de mer, sauf aux abords des reliefs[8].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 1]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[11] complétée par des études régionales[12] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. La station météorologique de Météo-France installée sur la commune et mise en service en 1974 permet de connaître en continu l'évolution des indicateurs météorologiques[13]. Le tableau détaillé pour la période 1981-2010 est présenté ci-après.

| Mois | jan. | fév. | mars | avril | mai | juin | jui. | août | sep. | oct. | nov. | déc. | année |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Température minimale moyenne (°C) | 1,9 | 2,2 | 4,3 | 6,3 | 10 | 13,1 | 14,9 | 14,7 | 11,8 | 9,3 | 5 | 2,7 | 8 |

| Température moyenne (°C) | 5,9 | 6,8 | 9,7 | 11,9 | 15,8 | 19,1 | 21,3 | 21,1 | 18,2 | 14,5 | 9,3 | 6,5 | 13,4 |

| Température maximale moyenne (°C) | 10 | 11,5 | 15,2 | 17,6 | 21,5 | 25,1 | 27,6 | 27,5 | 24,6 | 19,8 | 13,5 | 10,3 | 18,7 |

| Record de froid (°C) date du record | −17,1 16.01.1985 | −11,5 08.02.12 | −9,5 02.03.05 | −4 04.04.1996 | 0,8 08.05.1974 | 4,4 05.06.1976 | 7 08.07.1978 | 5 30.08.1986 | 2,5 25.09.02 | −3,5 26.10.03 | −8,5 18.11.07 | −11,5 18.12.01 | −17,1 1985 |

| Record de chaleur (°C) date du record | 22 13.01.1993 | 25 24.02.1990 | 28,2 21.03.1990 | 30,5 30.04.05 | 34,5 30.05.01 | 39 21.06.03 | 39,4 20.07.1989 | 41,5 04.08.03 | 35,5 05.09.06 | 33,5 04.10.04 | 25,5 01.11.20 | 23 17.12.1987 | 41,5 2003 |

| Précipitations (mm) | 80 | 71,6 | 65,1 | 83,9 | 76,7 | 65,7 | 50,8 | 64,5 | 65,2 | 84,5 | 91,9 | 84,9 | 884,8 |

Urbanisme

[modifier | modifier le code]Typologie

[modifier | modifier le code]Au , Parleboscq est catégorisée commune rurale à habitat très dispersé, selon la nouvelle grille communale de densité à sept niveaux définie par l'Insee en 2022[14]. Elle est située hors unité urbaine[15] et hors attraction des villes[16],[17].

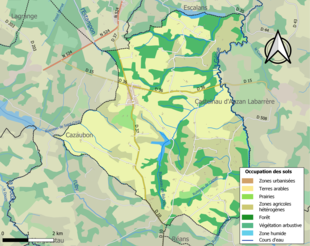

Occupation des sols

[modifier | modifier le code]

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (77 % en 2018), en diminution par rapport à 1990 (80,7 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : terres arables (29 %), zones agricoles hétérogènes (22,3 %), cultures permanentes (22,2 %), forêts (21 %), prairies (3,6 %), eaux continentales[Note 4] (1,1 %), zones urbanisées (0,9 %)[18]. L'évolution de l’occupation des sols de la commune et de ses infrastructures peut être observée sur les différentes représentations cartographiques du territoire : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et les cartes ou photos aériennes de l'IGN pour la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 1].

Risques majeurs

[modifier | modifier le code]Le territoire de la commune de Parleboscq est vulnérable à différents aléas naturels : météorologiques (tempête, orage, neige, grand froid, canicule ou sécheresse), feux de forêts, mouvements de terrains et séisme (sismicité très faible)[19]. Un site publié par le BRGM permet d'évaluer simplement et rapidement les risques d'un bien localisé soit par son adresse soit par le numéro de sa parcelle[20].

Parleboscq est exposée au risque de feu de forêt. Depuis le , les départements de la Gironde, des Landes et de Lot-et-Garonne disposent d’un règlement interdépartemental de protection de la forêt contre les incendies. Ce règlement vise à mieux prévenir les incendies de forêt, à faciliter les interventions des services et à limiter les conséquences, que ce soit par le débroussaillement, la limitation de l’apport du feu ou la réglementation des activités en forêt. Il définit en particulier cinq niveaux de vigilance croissants auxquels sont associés différentes mesures[21],[22].

Les mouvements de terrains susceptibles de se produire sur la commune sont des tassements différentiels[23].

Le retrait-gonflement des sols argileux est susceptible d'engendrer des dommages importants aux bâtiments en cas d’alternance de périodes de sécheresse et de pluie. 66,6 % de la superficie communale est en aléa moyen ou fort (19,2 % au niveau départemental et 48,5 % au niveau national). Sur les 290 bâtiments dénombrés sur la commune en 2019, 193 sont en aléa moyen ou fort, soit 67 %, à comparer aux 17 % au niveau départemental et 54 % au niveau national. Une cartographie de l'exposition du territoire national au retrait gonflement des sols argileux est disponible sur le site du BRGM[24],[Carte 2].

La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par les inondations et coulées de boue survenues en 1999 et 2009, par la sécheresse en 1995, 2011 et 2017 et par des mouvements de terrain en 1999[19].

Toponymie

[modifier | modifier le code]La commune semble tirer son appellation des divers chemins empruntant de vieilles sentes forestières, qui desservaient ses sept modestes communautés paysannes et chrétiennes, dites "Bouau, Espéroux, Laballe, Mauras, Mura, Saint-Cricq et Sarran". Ces chemins, dénommés serrades s'ils suivent facilement les plateaux de faîte ou les crêtes entre septentrion et midi, la traversaient par le bois, trivialement "par le bosc" en ancien français[25]. Le gentilé récent "persylvain" correspond à cette interprétation, avec une traduction à connotation religieuse ou latine générant la correspondance avec "per sylva", "par la forêt".

S'il n'est point relié aux chemins, le toponyme originel, parmi une foule d'autres voisins, relèverait, avant déformation, d'une activité de défrichement ou d'exploitation forestière, soit "pela-bosc" en gascon ou "pèle-bois" en ancien français[26]. Les trois sites d'époque romaine, peu fréquents et de très faible ampleur, s'apparentent à des bergeries d'un lointain saltus ou à des abris saisonniers de charbonniers ou de bûcherons de la sylva antique. D'où l'hypothèse classique, applicable à toutes les terres lourdes médiévales, d'un premier défrichement tardif, au XIIe siècle et XIIIe siècle, des boulbènes froides et compactes sur sables fauves, avant une poursuite assidue jusqu'à l'époque moderne incluse.

Les terres communales étaient autrefois en marge du pays de Gabardan, relevant de la vicomté de Gabardan, entité médiévale insérée à l'époque moderne dans le vaste duché d'Albret. Les anciennes seigneuries subsidiaires semblent avoir été Estampon dans sa marge nord-ouest, Escalans en marge nord-est et Saint-Cricq avec le proche château de La Caze pour le reste. D'où logiquement le rattachement de la commune naissante au canton de Gabarret lors de la période révolutionnaire. Un chemin principal de hauteur, ancienne "serrade médiévale" passant par une succession d'anciens bois résiduels, reliait Gabarret, bourg centre du Gabardan à Eauze, capitale du Bas-Armagnac.

Histoire

[modifier | modifier le code]La contrée dépend, après la Conquête de César, de l'étroite cité des celtibères Sontiates ou Sotiates, en Aquitania. L'oppidum sotiates au Ier siècle s'élève sur un vaste plateau aménagé d'une quinzaine hectares, à une centaine de mètres au-dessus du cours de la rivière Gélise en son cours aval[27]. Bien avant de devenir la Sottio médiévale, puis Sos dans le canton de Nérac, la cité contrôle une portion de la voie antique de la Garonne à l'Adour, partant d'Agen et amenant à Aire ou Tartas, et plus loin à Dax ou Bayonne. Plus au sud, à proximité des terres de la cité des Elusates, la contrée de Parleboscq semble marquer un couloir de migration des troupeaux bovins et ovins en marge du couloir de la Gélize. Au sud-est de la contrée, notez que Elusa ou Elsa, capitale de la civitas elusatum, dominant la Gélize, joue déjà un rôle attracteur ou fédérateur au sein de la Novempopulanie au début du second Empire romain, induisant une fusion précoce des deux cités celtibères. L'héritière de la métropole de la Provincia Novempopulania, Eauze, capitale de l'Armagnac viticole, n'est qu'à vingt kilomètres au sud de Sos.

L'invasion vascone de l'ancienne Novempopulanie aquitaine au VIe siècle, créant un grande Wasconie a réorganisé les attaches administratives et culturelles, ce qui explique le rattachement au population bordant la Douze et à Mont-de-Marsan, outre la perpétuation de l'ample dénomination de Gascogne et ses différents dialectes aquitains.

Partagées sur leurs terroirs montueux entre terres sablonneuses et terres plus profondes et argileuses propres aux champs, au moins sept communautés paysannes développent d'abord une viticulture vivrière, entre champs, landes et zones forestières ou de pacage, aux hauteurs sèches et aux fonds souvent humides. Sur des monticules isolés et artificiels, loin des habitations avec leurs cimetières, sont érigés progressivement à partir de la fin du XIIIe siècle six églises à Espérous, Saint-Cricq, Bouau, Mura, Sarran et Mauras[28]. Les parcelles au soulan, à l'exposition propice, portent déjà des vignobles. Les meilleurs terres des hauteurs portent des blés, à commencer par le froment, mais aussi l'avoine et l'orge. Les terres meubles sur les pentes sont laissées en jachère, souvent après des cultures de fèves et de multiples légumes. Les petits bovins semblent proches de la race gasconne à muqueuses noires, les ovins participent déjà à des longues migrations qui les mènent au printemps vers le massif des Pyrénées, parfois aperçu sur les hauteurs.

L'époque moderne voit la multiplication de métairies ou bordes, et le perfectionnement de divers aménagements agricoles, associés à l'irruption de l'association culturale amérindienne maïs, haricots et courges, adoptée à la fin du XVIe siècle, avec l'élevage de volailles, de la poule gasconne aux oies et dindons, et de porcs proche de la variété de Miélan, ce qui amène la population à un niveau optimum estimé à 3000 habitants. Le jeune roi de Navarre Henri apprécie le château fortifié de Lacaze au cœur champêtre de Parleboscq, aujourd'hui à 2 km à l'est de la maison commune[29]. Il y réside souvent, ce qui lui permet de rejoindre facilement ses palais à Pau et Nérac. La distillation des vins blancs s'impose pour mieux exporter. Le gavage des volailles, les bonnes années, apportent des graisses, confits et foie gras qui gagne les marchés lointains. Polyculture et élevages diversifiés sont une garantie pour échapper aux déterminismes dangereux des aléas climatiques, tout en gardant des réserves.

Le déclin démographique est ensuite amorcé par un puissant exode à la fin du du XVIIIe siècle, relativement stabilisé au milieu du XIXe siècle, avant de reprendre à l'image des pays aquitains. La mutation paysagère drastique des grandes Landes, en plantation de forêt de pins spéculative, visant le rendement financier, entraine le déclin du pastoralisme, associé à ses étendues plates et marécageuses, non sans effet sur sa bordure orientale paysanne. Il ne reste plus au sortir de la Grande Guerre que 904 habitants, pour la plupart âgés. La fin de la civilisation de l'attelage, longtemps solidaire des transhumances pastorales, précipite à nouveau au sortir du second conflit mondial le déclin de la population, en partie enrayé durant l'entre-deux-guerres par une forte immigration.

Époque contemporaine

[modifier | modifier le code]Cette commune de Gascogne est fondée par la réunion de sept paroisses dont chaque église est peu ou prou conservée, selon l'influence et l'activité des communautés, devenues simples sections communales.

Le 15 vendémiaire an X, à trois heures de l'après midi, après avoir mis en ordre toutes ses affaires et confié son âme au curé de la paroisse, Joseph Forteron, ancien journalier de la commune décède à l'âge de 108 ans[30]. Il était le chef d'une famille tranquille et unie, composée de deux de ses frères, âgés respectivement de 99 et 97 ans, et d'une belle-sœur de 83 ans, vivant dans une "petite faisande" appartenant au fils aîné de feu le propriétaire Doze, qui les avait rassemblés autrefois de son vivant pour tenir ses cultures.

Parleboscq est une commune du canton de Gabarret, dans la partie orientale de l'arrondissement de Mont-de-Marsan, à 52 km du chef-lieu et préfecture. Les lettres passent par le bureau postal de Gabarret. Girault de Saint-Fargeau rappelle, en 1845, que la commune de 1359 habitants, abrite un château fort agréable, environné de jardins refermant une belle collection de plantes exotiques[31].

Le 14 novembre 1872, le tribunal civil de Mont-de-Marsan condamne à 400 F de dommages et intérêts le maire de Parleboscq, Louis Adhémar de Guilloutet, au profit du sieur Lagrave, instituteur à Sainte-Foy[32]. Fervent bonapartiste, M. de Guilloutet engagé dans les élections du conseil général, ne souffre la moindre contestation, et se brouille avec l'instituteur Lagrave, indifférent. En colère, il s'acharne à obtenir sa destitution immédiate. Néanmoins, persécuté par la mairie ayant épluché sa modeste vie, les travaux diligentés pour agrandir sa salle de classe et autres menues dettes, l'instituteur, père de cinq enfants, est muté l'année suivante, grâce à l'intervention protectrice du préfet. Le maire, en accord avec ses créanciers, retient toutefois son mobilier par arrêté et organise une vente à vil prix. Plaideur de l'insolite action communale auprès du tribunal, le maire persécuteur ose défier, par écrit, le procureur, chargé de l'affaire et s'estime persécuté, objet de colère et de rancune, sans doute pour avoir été un soutien de l'Empire.

Parleboscq n'est pas une commune isolée en Aquitaine, comme le signale le samedi 4 août 1877 la vente par licitation ordonnée par le tribunal civil de Condom des biens immobiliers, dispersés entre Mauléon-Barousse et Castelnau-d'Auzan, dernier atelier de feu le forgeron Bertrand Casties[33]. Léon Castiès, son parent également forgeron, qui réside au hameau Bouau est cité parmi les témoins de la famille étendue, le plus souvent forgeron, maréchal-ferrant ou charron, entre Pyrénées et Charente inférieure, voire la Loire-Inférieure[34].

Le 5 janvier 1880, par arrêté préfectoral, Louis Adhémar Guilloutet, maire de Parlebosq, par ailleurs député bonapartiste des Landes, est suspendu pour trois mois d'exercices de ses fonctions de maire, pour avoir laissé déprécier, en termes injurieux, la constitution des comités de secours communaux sous l'égide de l'administration[35]. Il s'agit de communes dépourvus de bureau de bienfaisance et d'hospices.

Monsieur Sourbès, propriétaire à Parleboscq estime avoir subi les désagréments du redressement du chemin vicinal n°7, par ailleurs unanimement approuvé par la commune et sa population. Sa demande de pourvoi, invoquant sa lésion de propriété (estimé à 60 F déjà remboursés) et des dépenses excessives de la commune sur cette réfection, est rejetée le 14 avril 1885, car la deuxième commission départementale a suivi bien la procédure légale, autant par l'affichage légale que la période d'enquête où Sourbès est resté silencieux[36]. Le dossier réétudié par la première commission est approuvé.

Juste à la fin des années 1890, le dictionnaire géographique et administratif décrit une commune étendue sur 4005 ha, accueillant 1215 habitants et générant 8771 F de revenus, dont la mairie, proche de l'église principale accolée à son cimetière, se placent au faîte à environ 160 m d'altitude entre la vallée de la Gélise, rivière du bassin garonnais éloignée de 4 km et le vallon du Luby qui court à la Douze, rivière du bassin de l'Adour[29]. Il existe deux écoles publiques et un bureau de bienfaisance. Les eaux de vie y sont excellentes. Gabarret chef de canton au nord est à 6 km, alors que Mont-de-Marsan est désormais, après rectification des routes, à 51 km plus à l'est.

Deux gendarmes de la brigade de Gabarret, en tournée sur la commune de Parleboscq, ont opéré une saisie imprévue de 36 hl de vins le mardi 17 avril 1894[37]. Ils aperçoivent d'abord au loin deux bouviers transportant sur deux attelages six pièces de vins, en futaille de mi-muids, qui filent enfermer tout leur attirail dans une grange appartenant à Monsieur de Guilloutet, voisine de la route et reviennent épier, comme si de rien n'était, la maréchaussée. Feignant n'avoir rien vu du manège des sieurs Faubet et Maulon, plus tard identifiés, les gendarmes poursuivent leur parcours habituel, s'en retournant paisiblement vers l'horizon septentrional de Gabarret. Rebroussant chemin en tournant bride, les gendarmes reviennent au galop et découvrent la grange vide. Mais, informé, il découvre aussi vite les deux attelages avec cinq fûts hâtivement déchargés pêle-mêle à l'entrée du chai du domaine du marquis Adhémar de Guilloutet, ancien député bonapartiste. Les quatre individus qui s'affairent à une tâche pressante sont mis aux arrêts et placés en garde à vue. Mais à part le sieur Maulon, moins prompt, arrêté, ils ont détalé comme des lapins. Le sieur Dorbes, associé du marquis, et le marquis lui-même, les deux responsables sont absents, le premier serait en possession des papiers autorisant l'expédition et la circulation des spiritueux. Le sieur Maulon, ému aux larmes, bafouille désormais un jargon incompréhensible : les gendarmes lui ordonnent d'apporter illico presto le sixième fût encore présent sur la dernière charrette pour supervision et saisie au bureau de la régie de Parleboscq. Survient inopinément le sieur Dorbes qui, avec un ton véhément, réprimandent les bouviers de n'avoir point conduit à destination vers Condom leur chargement autorisé. Mais nullement dupes de cette comédie, les gendarmes prononcent la saisie des pièces de vins en transit illégal ou frauduleux et en particulier des deux attelages estimés à dix sept cent francs.

La commune fait partie, d'après la délimitation légale du 25 mai 1909, du Bas-Armagnac, terroir comprenant 90 communes, dont 65 sont présentes dans le Gers et seulement 25 dans les Landes. Elle fait partie au XXe siècle du canton de Gabarret, qui comprend en outre Escalans, Créon, Lagrange, Mauvezin, Saint-Julien et Betbezer[38]. Le Bas-Armagnac reste un petit pays essentiellement agricole, pratiquant élevage et polyculture, dans l'entre-deux-guerres, la culture la plus importante en 1928 est toutefois la vigne, malgré une présence limitée à un huitième du terroir. Le piquepoult, appellation locale de la Folle-blanche, est longtemps resté le cépage préféré, apte à produire des eaux-de-vie de qualité. Il a été remplacé par un de ses rejetons, le Baco 22A et par d'autres cépages comme le saint-Emilion, au milieu du XXe siècle.

Le château historique de la Case, et son domaine confié à un régisseur, rassemblant plus de 583 hectares, est entièrement mis en adjudication le mercredi 28 février 1923, par l'étude de maître Henri Marie Edmond de Chauveron, avoué à Paris, 41 avenue Montaigne, département de la Seine[39]. La vente sur licitation en un seul lot à partir de 900000 F est au plus offrant et dernier enchérisseur. Le matériel agricole et viticole, le cheptel vif et inanimé et tous les immeubles attachés aux cultures et à l'exploitation des métairies sont concernés, mais les biens meubles, meubles meublant et autres objets mobilier du château et dépendances, ne sont pas retenus pour cette vente. Entouré de larges fossés, le château est construit en brique, en pierre de taille et moellons, dans un style mêlé associant roman et gothique. La façade principale, comprenant 27 ouvertures de toutes tailles et styles, prend la forme d'un demi-cercle, avec deux demi-tours reliées entre elles par un pan de mur droit. Un pavillon isolé, une orangerie, une vaste construction abritant des écuries, sellier et remises, grenier au-dessus, constituent les communs du château[40]. Au-delà des cours et des avenues ou voies bordées de massifs jardinés et de pelouses, agrémentés de sources et de pièces d'eau se trouve un grand parc couvert de chênes, hêtres, platanes, marronniers, bouleaux, sapins et autres grands d'essences rares. Les jardins et les vergers sont accessibles à proximité, ainsi que deux vastes constructions, une à usage de chai et de distillerie pour la production viticole, l'autre servant de logement aux personnels et domestiques, sous des greniers à céréales et à fourrages, en liaison avec des étables, pigeonniers et volières. Au lieu-dit Maisonneuve, diverses maisons, étables et bâtiments s'occupent de la fraction personnelle ou domaniale de la propriété. Ailleurs les métairies associées à leurs terres de culture, leurs vignes et leurs prés, brasseries et autres centres d'exploitations comme des ateliers, forges, carrières et tuileries, moulin à force hydraulique de l'ancien grand domaine sont présents dans les écarts ou lieux-dits de Bourdiou, Naou, Cap de l'Allée, Maignos, Comté, Tuilerie, Bégué, la Haget, Bernadot, Puzo, Trey, Bidet, Monge, Pichet, Sabazan, sans oublier La Forge (près de l'église de Saran) et le Moulin de Lanclade sur la Gélise. Complétant l'implantation immobilière citons aussi des vignobles aux plants français et plants franco-américain, des terres de pacages et des prés de fauche, bois et landes, desservies par des chemins et sentiers communs. L'ensemble couvre de multiples parcelles du cadastre de Parleboscq, 250 souvent contigües en section C, 25 en section D, 8 en section E, 30 continues en section J, plus de 160 en section K, une seulement en section H. Notons une parcelle consignée en section D du cadastre de Cazaubon.

L'action desséchante du vent d'autan dès juillet et surtout les orages d'été, déversant parfois une terrible grêle destructrice, n'est guère idyllique pour le lent mûrissement des récoltes. Les premiers agriculteurs d'origine italienne des années vingt comprennent vite l'importance des variétés précoces de blé ou de froment ou de plantations tardives peu exigeante en eau, d'autant plus que les assureurs refusent depuis des décennies d'assurer les productions locales. De modestes aménagements hydrauliques, avec réservoirs gardés en hauteur, permettent de fournir une irrigation au maïs, mais les météores dévastateurs restent imparables.

- Patrimoine

L'église de Saint-Cricq est la seule église paroissiale, elle est inscrite à l'inventaire des Monuments Historiques, à l'instar de celle de Sarran interdite à la visite. Le château de Lacaze, bâtisse du XVIe siècle, au portail monumental, permet l'accès au domaine et dresse derrière ses tourelles crénelées une tour-donjon cylindrique. Le château de Laballe, ancienne propriété de Fernand Laudet, est un ancien domaine producteur d'Armagnac de la région et continue d'en produire[réf. nécessaire].

Politique et administration

[modifier | modifier le code]Démographie

[modifier | modifier le code]| L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations de référence des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[42]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2006[43]. En 2022, la commune comptait 454 habitants[Note 5], en évolution de −10,1 % par rapport à 2016 (Landes : +5,78 %, France hors Mayotte : +2,11 %). |

Économie

[modifier | modifier le code]Lieux et monuments

[modifier | modifier le code]

Les sept églises de Parleboscq[46] :

La commune de Parleboscq est née de la réunion de sept paroisses dont chaque église est conservée dans un état variable, allant de la restauration totale prise en charge par les monuments historiques ou des fondations privées (Saint-Michel de Laballe, Saint-Cricq) à l'abandon à l'état de ruines.

- Église de Saint-Cricq : bâtie en pierre, elle est pourvue d'un robuste clocher-tour flanqué d'une tourelle octogonale rajoutée au XVIe siècle. La date de réfection de la voûte apparaît sur une clé : 1749. L'édifice est inscrit aux Monuments Historiques. Construction : XIIIe au XVIe siècle. Restaurée au XVIe siècle et en 1999 (durée des travaux : 10 ans). Ouverte au public de mai à septembre avec visite guidée tous les mercredis de 15 h à 19 h ;

- Église de Sarran : situé en contrebas, l'édifice date du XIVe siècle et figure à l'inventaire des MH. Il est doté d'une tour hexagonale au toit pointu. Construction : XIIe et XIIIe siècles. L'église est fermée depuis 1999 sur décision de l'architecte des Monuments historiques à cause de profondes fissures apparues dans les voûtes nécessitant des travaux de sauvegarde ;

- Église Saint-Martin d'Espérous : au nord de la commune, elle apparaît sur une petite butte. Construit au XIIIe, restauré au XVIe siècle cet édifice conserve de belles clés de voûte. Architecture à colombages, torchis et briquettes ; XIVe et XVIe siècles puis XIXe siècle ;

- Église Notre-Dame de Mauras : en bordure de la commune, cet édifice sans toit, conserve, malgré son état de décrépitude des éléments d'architecture intéressants. Construction : XIVe et XVIe siècles. En ruine ;

- Église Saint-André de Bouau : l'édifice est imposant, avec un portail gothique flamboyant, et au-dessus du chœur, une voûte nervurée avec clés décorées ;

- Église Saint-Michel de Laballe : au nord-est du château du même nom, cet édifice fut construit au XIVe siècle et doté, deux siècles plus tard, d'une tour carrée. Restaurée au milieu du XIXe siècle, l'année 1637 apparaît sur une pierre du mur sud de la nef. Elle a été récemment restaurée par l'association pour la sauvegarde de l'église de Saint-Michel de Laballe et autres églises de Parleboscq, association fondée par Hubert Cuirot ;

- Église Saint-Jean-Baptiste de Mura : envahie par la végétation et notamment le lierre qui la recouvre, l'église n'est plus aujourd'hui qu'une ruine. Le portail massif s'apparente à ceux d'autres églises de Parleboscq avec arc en accolade et pinacles.

- Images et petit histoire sur les 7 églises de Parleboscq

- « P : Parleboscq (Le), le cimetière des églises des Landes », sur Blogspot.fr (consulté le )

Les deux châteaux de Parleboscq :

- Le château de Lacaze était, au cours des siècles précédents une maison forte gasconne, résidence de féodaux. Cette demeure fortifiée pouvait résister à une attaque de brigands. Elle était inefficace contre une véritable armée. La construction va subir, au cours des ans, de nombreuses et importantes modifications. Elle est implantée, non pas sur une hauteur, mais sur un plateau pris entre deux ravins convergents. Sa défense était assurée par de profonds fossés, qu'un pont-levis enjambait. Les tours avaient une fonction de guet, au-dessus d'un corps de logis s'élevant à 16 mètres.

- Le château de Laballe, ancienne propriété de l'écrivain et diplomate Fernand Laudet.

Le moulin

Personnalités liées à la commune

[modifier | modifier le code]- Denis Charles Henri Gauldrée-Boileau.

- Fernand Laudet, écrivain, membre de l'Institut et décédé en 1933 dans un accident de voiture, à la sortie de Gabarret, en sortant de la messe et à 5 km de son château de Laballe.

- Adhémar de Guilloutet, ancien maire de la commune.

Notes et références

[modifier | modifier le code]Notes et cartes

[modifier | modifier le code]- Notes

- ↑ Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[9].

- ↑ L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- ↑ Une précipitation, en météorologie, est un ensemble organisé de particules d'eau liquide ou solide tombant en chute libre au sein de l'atmosphère. La quantité de précipitation atteignant une portion de surface terrestre donnée en un intervalle de temps donné est évaluée par la hauteur de précipitation, que mesurent les pluviomètres[10].

- ↑ Les eaux continentales désignent toutes les eaux de surface, en général des eaux douces issues d'eau de pluie, qui se trouvent à l'intérieur des terres.

- ↑ Population municipale de référence en vigueur au 1er janvier 2025, millésimée 2022, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2024, date de référence statistique : 1er janvier 2022.

- Cartes

- ↑ IGN, « Évolution comparée de l'occupation des sols de la commune sur cartes anciennes », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ).

- ↑ « Cartographie interactive de l'exposition des sols au retrait-gonflement des argiles », sur infoterre.brgm.fr (consulté le ).

Références

[modifier | modifier le code]- ↑ Carte IGN sous Géoportail

- ↑ Site Géoportail.gouv.fr. Le sommet de cette colline à 182 mètres est sur la grande commune voisine gersoise d'Eauze. La départementale 10 est mitoyenne avec la grande commune de Cazaubon qui s'étend anormalement sur la haute vallée de l'Uby, englobant parfois des plateaux attenants.

- ↑ Robert Labernède, Le Bas-Armagnac, opus cité, en particulier partie V Constitution géologique, p. 188-191 et partie VI, Le sol, p. 191-192.

- ↑ Les plateaux de molasse cultivés des Landes avaient laissé des terreforts.

- ↑ Robert Labernède, Le Bas-Armagnac, opus cité, partie VI, Le sol, p. 191-192. Les boulbènes reposent aussi sur le substrat des sables fauves.

- ↑ Eugène Jacquot, Carte géologique et agronomique du département, opus cité, 1873.

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- ↑ « Le climat en France métropolitaine », sur meteofrance.fr, (consulté le ).

- ↑ 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- ↑ Glossaire – Précipitation, Météo-France

- ↑ « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur ecologie.gouv.fr (consulté le ).

- ↑ [PDF]« Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (oracle) Nouvelle-Aquitaine », sur nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr, (consulté le ).

- ↑ « Fiche du Poste 40218002 » [PDF], sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- ↑ « La grille communale de densité », sur insee,fr, (consulté le ).

- ↑ Insee, « Métadonnées de la commune de Parleboscq ».

- ↑ « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- ↑ Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- ↑ « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le ).

- « Les risques près de chez moi - commune de Parleboscq », sur Géorisques (consulté le ).

- ↑ BRGM, « Évaluez simplement et rapidement les risques de votre bien », sur Géorisques (consulté le ).

- ↑ « Règlement interdépartemental de protection de la forêt contre les incendies. », sur landes.gouv.fr (consulté le ).

- ↑ « Dossier départemental des risques majeurs des Landes », sur landes.gouv.fr (consulté le ), chapitre Feux de forêts.

- ↑ « Dossier départemental des risques majeurs des Landes », sur landes.gouv.fr (consulté le ), chapitre Mouvements de terrain.

- ↑ « Retrait-gonflement des argiles », sur le site de l'observatoire national des risques naturels (consulté le ).

- ↑ Notons que les chemins du Bas armagnac entre occident et orient enfilent montées et vallées, car ils finissent invariablement par buter après une longue descente douce sur une rivière encaissée par un versant, à la pente abrupte regardant vers le soleil couchant. La rivière inévitable se nomme ici, à l'extrémité orientale de la commune, la Gélise.

- ↑ Enquête toponymique sur 1400 ha, sous l'autorité de Bénédicte Boyrie-Fénié, Bulletin de la société archéologique du Gers, opus cité, quatrième trimestre 1998, p. 435-437.

- ↑ Fabien Régnier, Jean-Paul Drouin, Les peuples fondateurs à l'origine de la Gaule, opus cité, entré Sotiates, p. 663-664, entrée Elusates, p. 400-402. Les voisins à l'ouest, occupant une fraction des Grandes Landes actuelles, Cocosates (Cossates) et Vocates, sont des petits peuples soumis aux puissants Tarbelli, les premiers associés à Morcenx, les seconds à partir de Mont-de-Marsan et associé en particulier à la Douze.

- ↑ Bénédicte Boyrie-Fénié et collègues, "Le territoire de la commune de Parleboscq", opus cité, in Actes de XIe journée, tenu à Gimont en 1989. En particulier sur les six églises p. 171 et p. 174. F. Didierjean remarque ces anciennes buttes, aujourd'hui atteignant à peine deux mètres de hauteur grâce à la prospection aérienne. S'il existait des chapelles plus anciennes comme la chapelle romane du Pouy, voire peut-être des édifices du Haut Moyen Âge comme le prouverait un chapiteau démonté de l'autel de l'église de Mura et conservé à Saint-Cricq, les constructions finales d'églises dateraient du XVe siècle. Aucune église n'est alors centre du village. Mauras et Espérous aurait compté au mieux respectivement cinq et trois maisons dans son proche voisinage au nord, à la fin de l'époque moderne.

- Paul Joanne, Elisée reclus, Dictionnaire géographique et administratif , opus cité.

- ↑ Le Citoyen français, journal politique, commercial et littéraire, N° 1073, le 8 brumaire an XI de la République française (30 octobre 1802), page 2. L'âge de la fratrie paraît le produit d'une déclaration orale, un excès d'une décennie n'est point improbable.

- ↑ Girault de Saint-Fargeau, Dictionnaire géographique, historique, industriel et commercial de toutes les communes de France, Librairie Firmin Didot, Paris, 1844-1846, en particulier volume 3, 1846, entrée Parleboscq.

- ↑ Le Mercure d'Orthez et des Basses-Pyrénées, 36e année, N° 2256, dimanche 24 novembre 1872, page 3. Le journaliste républicain décrit le maire furibard en Croque-mitaine. Lire aussi La Petite Gironde, journal républicain quotidien, Bordeaux, 1ère année, N°233, Mardi 25 novembre 1872, "Chronique des départements", p. 3-4 et Le XIXe siècle : journal républicain conservateur, quotidien de Paris, 2e année, n°383, mardi 3 décembre 1872, petit article sur l'affaire en page 4.

- ↑ L'Avenir, journal démocratique du Gers et du Sud-Ouest, 10e année, 2e série, N°142, Dimanche 8 juillet 1877, partie "Annonces légales", A vendre par licitation trois lots divers immeubles, p. 4.

- ↑ Pierre Casties est forgeron à Arech, commune de Castelnau d'Auzan, François Casties est maréchal-ferrant à Pornic, Jacques Casties est charron à Mauléon-Barosse, commune apparemment originelle de cette famille travaillant le fer

- ↑ Journal du Lot : politique, agricole, commercial et littéraire, 20e année, N°6, Jeudi 15 janvier 1880, page 3, article de la chronique méridionale.

- ↑ Rapports et délibérations du Conseil général des Landes, avril 1885, p.23-24

- ↑ L'avenir du Gers, 5e année, N°109, lundi 23 avril 1894, Fraude et saisie de vin, bas de page 2 et haut de la page 3

- ↑ Robert Labernède, Le Bas-Armagnac, aperçu géographique, Bulletin de la Société archéologique, historique littéraire et scientifique du Gers, Troisième trimestre, 1950, p. 183-203. En particulier, limites p. 183.

- ↑ L'Avenir du Gers et de la Gascogne, 15e année, Dimanche 11 février 1922, placard de la page 4 finale. Le décès de Adolphe Armand Abel Whitcomb, époux de Marie Marguerite Elisabeth Gabrielle Thuret et propriétaire du domaine, ainsi que les désaccords entre leurs filles respectives, Ida Louise Lydia né le 5 octobre 1910 à Paris dans le VIe arrondissement et Louise Adolphine France Emmanuelle née le 6 février 1915 dans le VIIe arrondissement de Paris, représenté par différents tuteurs et agents notariés, peuvent expliquer les modalités de la vente.

- ↑ L'Avenir du Gers et de la Gascogne, Dimanche 11 février 1922, ibidem. Le notaire de Gabarret, maître Dubrana, a participé à l'inventaire détaillé du domaine.

- ↑ « Résultats municipales 2020 à Parleboscq », sur lemonde.fr (consulté le ).

- ↑ L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- ↑ Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- ↑ Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- ↑ Fiches Insee - Populations de référence de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022.

- ↑ Voir la liste des églises des Landes

Bibliographie

[modifier | modifier le code]- Bénédicte Boyrie-Fénié, F. Didierjean, Pierre Sillières, "Le territoire de la commune de Parleboscq, de l'Antiquité à l'époque moderne", in Actes de la onzième journée des archéologues gersois à Gimont, 1989, Société archéologique, historique, littéraire et scientifique du Gers, Actes des Xe et XIe journées réunis par le secrétaire Jacques Lapart et publiés à Auch en 1990, article spécifique p. 169-178.

- Eugène Jacquot (ingénieur des Mines et dessinateur de la carte landaise), Victor Raulin (géologue et agronome), Carte géologique et agronomique du département des Landes, Mont-de-Marsan, 1873

- Paul Joanne, Elisée Reclus (rédacteur), Dictionnaire géographique et administratif de la France, Paris, 1890-1905, en particulier Tome 5, N à P, 1899, entrée Parlebosq, p. 3409.

- Robert Labernède, Le Bas-Armagnac, aperçu géographique, Bulletin de la Société archéologique, historique littéraire & scientifique du Gers, Troisième trimestre, 1950, p. 183-203.

- Fabien Régnier, Jean-Pierre Drouin, Les peuples fondateurs à l'origine de la Gaule, France, édition Yoran embanner, Fouesnant, 2012, 900 pages sans la carte générale, préface de Venceslas Kruta, (ISBN 978-2-914855-94-5)

- Pierre Sillières, Bénédicte Boyrie-Fénié et Catherine Petit, "Première approche des campagnes de la cité gallo-romaine d'Elusa, l'apport de la prospection et de la toponymie", Bulletin de la Société archéologique, historique littéraire & scientifique du Gers, Quatrième trimestre, Imprimerie Th. Bouquet (Auch), octobre 1998, article p. 433-444.

Voir aussi

[modifier | modifier le code]Articles connexes

[modifier | modifier le code]Liens externes

[modifier | modifier le code]- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- « Communauté de communes du Gabardan »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?)

French

French Deutsch

Deutsch