Diogene di Sinope

Diogene di Sinope, detto il Cinico[1] (in greco antico: Διογένης?, Dioghénēs, pronuncia: [di.oɡénɛ͜ɛs]; Sinope, 412 a.C. circa – Corinto, 10 giugno 323 a.C.), è stato un filosofo greco antico. Considerato uno dei fondatori della scuola cinica insieme al suo maestro Antistene, secondo l'antico storico Diogene Laerzio, morì nello stesso giorno di Alessandro Magno a Babilonia[2].

Biografia

[modifica | modifica wikitesto]

La principale fonte di informazioni sulla sua vita è fornita dall'opera di Diogene Laerzio[3][4]. Nato a Sinope, antica colonia greca del Ponto (una regione costiera dell'Anatolia nord-orientale), secondo lo storico suo omonimo fu figlio d'un tal Icesio, un cambiavalute, che fu imprigionato, oppure esiliato, perché accusato di contraffare monete. Diogene si ritrovò anch'egli sotto accusa, e pertanto si spostò ad Atene assieme al proprio schiavo Mane che, al loro arrivo in Attica, si diede ben presto alla fuga, lasciando completamente solo il proprio padrone, che ebbe a dichiarare con la sua proverbiale ironia: «Sarebbe ridicolo se Mane vivesse senza Diogene e Diogene non riuscisse a vivere senza Mane»[5] Attratto dagli insegnamenti ascetici del filosofo socratico Antistene, divenne presto suo discepolo, a dispetto della rudezza con la quale era trattato e del fatto che costui non lo voleva come allievo, ma ben presto superò il maestro sia in reputazione che nel livello di austerità della vita.[4] Le storie che si raccontano di lui sono probabilmente vere; ad ogni modo, sono utili per illustrare la coerenza logica del suo carattere e la sua irriverenza. Si espose alle vicissitudini del tempo vivendo in una piccola botte aperta che apparteneva al tempio di Cibele, e andava a piedi nudi tutto l'anno. Distrusse l'unica sua proprietà terrena, una ciotola di legno, vedendo un ragazzo bere dall'incavo delle mani ed esclamando: «Un fanciullo mi ha battuto nel vivere con semplicità».[6]

In viaggio verso Egina, venne fatto prigioniero dai pirati e venduto come schiavo a Creta ad un uomo di Corinto chiamato Xeniade (o Seniade) diventando tutore dei suoi due figli[7][8] nonché suo amministratore domestico. Venendo interrogato sul suo prezzo, replicò che non conosceva altro scambio possibile che quello con un uomo di governo, e che desiderava essere venduto ad un uomo che avesse bisogno di un maestro.

Visse a Corinto per il resto della sua vita, che dedicò interamente a predicare le virtù dell'autocontrollo e dell'autosufficienza, abitando in una botte. Ai Giochi Istmici tenne discorsi a un pubblico consistente che lo seguiva dal periodo di Antistene.[4]

Fu probabilmente ad uno di quegli eventi che incontrò Alessandro Magno.

Diogene Laerzio, a differenza di Plutarco, riferisce che successivamente, forse irritato dalla mancanza di rispetto, Alessandro, per farsi gioco di lui che veniva chiamato "cane", gli mandò un vassoio pieno di ossi e lui lo accettò ma gli mandò a dire: «Degno di un cane il cibo, ma non degno di re il regalo».[4]

Alla sua morte, avvenuta a 89 anni proprio nel periodo nel quale anche Alessandro Magno stava concludendo la sua esistenza, sulla quale ci sono più testimonianze, i Corinzi eressero un pilastro alla sua memoria, sul quale vi era, inciso, un cane di marmo pario.

Pensiero

[modifica | modifica wikitesto]

La virtù, per lui, consisteva nell'evitare qualsiasi piacere fisico superfluo: tuttavia Diogene rifiuta drasticamente, non senza esibizionismo, le convenzioni e i tabù sociali, oltre che i valori tradizionali come la ricchezza, il potere, la gloria[9]; sofferenza e fame erano positivamente utili nella ricerca della bontà; tutte le crescite artificiali della società gli sembravano incompatibili con la verità e la bontà; la moralità porta con sé un ritorno alla natura e alla semplicità. Citando le sue parole, «l'Uomo ha complicato ogni singolo semplice dono degli Dèi». È accreditato come uno strenuo sostenitore delle sue idee, al punto da arrivare a comportamenti indecenti; tuttavia, probabilmente, la sua reputazione ha risentito dell'indubbia immoralità di alcuni dei suoi eredi.[4]

Diogene rivendica la libertà di parola, ma rifiuta la politica, rivelando un concetto proto-anarchico.[4][10]

Secondo quanto tramanda Diogene Laerzio, Diogene fu anche la prima persona conosciuta ad aver utilizzato il termine «cosmopolita». Difatti, interrogato sulla sua provenienza, Diogene rispose: «Sono cittadino del mondo intero».[11] Si trattava di una dichiarazione sorprendente in un'epoca dove l'identità di un uomo era intimamente legata alla sua appartenenza ad una polis particolare.[4] Infatti, poco più avanti Diogene afferma:

La legge singolare delle polis viene contrapposta all'unica legge morale naturale del cosmo, non rinnegando completamente il diritto alla sovranità delle città-stato greche. Nelle parole di Diogene, la città, indifferente per luogo e per tempo, rimane sempre la dimensione entro la quale si esercita il diritto universale di cittadinanza di ogni essere umano libero.

Al filosofo megarico Diodoro Crono, che negava il movimento, Diogene rispose semplicemente mettendosi a camminare.[4]

Inoltre, la messa in pratica degli ideali di ascetismo in netta opposizione al conformismo imperante gli meritò il soprannome di "cane":

Diogene riteneva, infatti, che gli esseri umani vivessero in modo artificiale e ipocrita e che dovessero essere più liberi. Oltre a praticare in pubblico le fisiologiche funzioni corporee senza essere a disagio, un sapiente mangerà di tutto, e non si preoccuperà di dove dorme, vivendo in modo naturale nel presente senza preoccupazioni.[4]

Diogene aveva scelto di comportarsi, dunque, come "critico" pubblico: la sua missione era quella di dimostrare ai Greci che la civiltà è regressiva, e di dimostrare con l'esempio che la saggezza e la felicità appartengono all'uomo che è indipendente dalla società. Diogene si fece beffe non solo della famiglia e dell'ordine politico e sociale, ma anche delle idee sulla proprietà e sulla buona reputazione.[4]

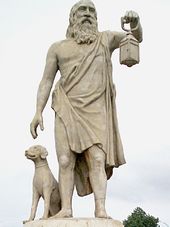

Una volta uscì con una lanterna di giorno, e, alla domanda su che cosa stesse facendo, rispose: "cerco l'uomo!",[13] non intendendo con questo però "un uomo onesto", come pensano alcuni, in quanto l'onestà non era certo, come invece oggi, una delle più pregnanti esigenze civili del mondo greco del quarto secolo a.C. Egli invece cercava qualcuno che avesse le qualità che ci si aspetterebbe di trovare nell'uomo naturale, come spiegano, tra i tanti, Giovanni Reale e Dario Antiseri:

Uno degli aspetti più clamorosi della sua filosofia era di conseguenza il suo rifiuto delle normali concezioni sulla decenza. Secondo gli aneddoti, Diogene mangiava in pubblico, viveva in una botte, defecava nel teatro pubblico, e non esitava ad insultare apertamente i suoi interlocutori. Diogene svolgeva in pubblico anche atti sessuali. I suoi ammiratori lo consideravano un uomo devoto alla ragione e di onestà esemplare. Per i suoi detrattori era un folle fastidioso e maleducato.[4] Fu il discepolo di Socrate che più di ogni altro fu traumatizzato dal martirio del maestro. La falsificazione delle moneta ribadiva il suo rifiuto dell'autorità imperiale di Alessandro Magno e l'espropriazione della sovranità degli uomini liberi greci.

Opere

[modifica | modifica wikitesto]Come scrive Diogene Laerzio, si solevano attribuire a Diogene 14 dialoghi[15] e 7 tragedie.[16] Tuttavia lo stesso Laerzio afferma poco oltre: «Sosicrate nel primo libro delle Successioni, e Satiro nel quarto libro delle Vite affermano che nessuna di tali opere è di Diogene. Satiro afferma anche che le tragedie sono di Filisco di Egina, un conoscente di Diogene. Sozione nel settimo libro afferma che soltanto queste sono opere di Diogene: Sulla virtù, Sul bene, Erotico, Il Poveraccio, Tolmeo, Pordalo, Casandro, Cefalione, Filisco, Aristarco, Sisifo, Ganimede, Detti sentenziosi, Lettere».[17]

Diogene nell'arte e nella cultura

[modifica | modifica wikitesto]

Sia nei tempi antichi che in quelli moderni, la sua personalità ha attirato molti scultori e pittori. Busti e statue antichi esistono nei Musei Vaticani e al Louvre.[18] L'incontro tra Diogene e Alessandro è rappresentato anche in un bassorilievo del XVIII secolo di Villa Albani. Rubens, Jordaens, Steen, Van der Werff, Jeaurat, Salvator Rosa e Karel Dujardin hanno dipinto numerosi episodi della sua vita.

Nietzsche cita spesso Diogene e il mito della lanterna. Nell'aforisma numero 125 della Gaia Scenza egli racconta di un folle che, uscendo con una lanterna nella piazza, afferma di "Cercare Dio", per poi essere deriso dalla folla ed etichettato come pazzo.

Diogene ha ispirato anche il nome del Diogenes Club, un immaginario club londinese per gentiluomini inserito da Sir Arthur Conan Doyle in vari racconti di Sherlock Holmes.

Il nome di Diogene compare inoltre nel Canto IV dell'Inferno (Divina Commedia), fra gli spiriti magni che Dante incontra nel primo Cerchio o Limbo; il poeta lo descrive accanto a Democrito, Anassagora, Talete, Empedocle, Eraclito e Zenone di Elea (o Zenone di Cizio):

Dïogenès, Anassagora e Tale,

Empedoclès, Eraclito e Zenone.»

Si è anche pensato, però, che Dante si riferisse a Diogene di Apollonia, discepolo di Anassimene di Mileto.

Note

[modifica | modifica wikitesto]- ^ Dal greco κυνικός kunikòs, derivato da κυνός kunòs, genitivo di κύων kùon, «cane» dunque «simile al cane».

- ^ Diogene Laerzio, Vite dei filosofi, VI, 79; Plutarco, Questioni conviviali, VIII, 1,1 (Moralia 717 c). Dubita della notizia (EN) Jørgen Mejer, Demetrius of Magnesia: On Poets and Authors of the Same Name, in Hermes, vol. 109, n. 4, 1981, p. 464.

- ^ VI libro, 20 e ss.; v. anche le note di Mayor su Giovenale, Satire, xiv. 308-3 14.

- ^ a b c d e f g h i j k l Diogene, su filosofico.net.

- ^ Cfr. Diogene Laerzio, Vite dei filosofi, VI, 55

- ^ Diogene Laerzio, Vite dei filosofi, VI, 37

- ^ Aulo Gellio, Noctes Atticae, II,18,10.

- ^ Macrobio, Saturnalia, I, 11, 43.

- ^ IlDiogene, su ildiogene.it. URL consultato il 27 settembre 2010 (archiviato dall'url originale il 29 aprile 2011).

- ^ Cfr. Diogene Laerzio, Vite dei filosofi, VI, 72

- ^ Diogene Laerzio, Vite dei filosofi, VI, 63.

- ^ Giovanni Ferraro, Il libro dei luoghi, Saggi di architettura.; Di fronte e attraverso, n. 572, Milano, Jaca Book, 2001, p. 110, ISBN 9788816405721, OCLC 49592775.

- ^ Diogene Laerzio, Vite dei filosofi, VI, 41.

- ^ Giovanni Reale e Dario Antiseri, Storia della filosofia dalle origini a oggi, vol. 2, Milano, Bompiani, 2004.

- ^ «Cefalione, Ictias, Cornacchia, Pordalo, Il popolo di Atene, La repubblica, Arte etica, Sulla ricchezza, Erotico, Teodoro, Ipsias, Aristarco, Sulla morte, Lettere»

- ^ «Elena, Tieste, Eracle, Achille, Medea, Crisippo, Edipo»

- ^ Diogene Laerzio, Vite dei filosofi, VI, 80.

- ^ Statua di Diogene ai musei Vaticani (JPG) (archiviato dall'url originale il 4 febbraio 2016), denominata "Diogene e Alessandro" poiché probabilmente parte di un gruppo scultoreo

Bibliografia

[modifica | modifica wikitesto]- Raccolte di testi

- Diogene Laerzio, Vite dei filosofi, Libro VI, I Cinici, Vita di Diogene il Cinico

- Diogene Laerzio, Vite e dottrine dei più celebri filosofi, a cura di Giovanni Reale e con la collaborazione di Giuseppe Girgenti e Ilaria Ramelli, Milano, Bompiani, 2005, ISBN 88-452-3301-4.

- Diogene di Sinope (raccolta di frammenti), Filosofia del cane, 106 p., ill., brossura, a cura di A. L. Carbone, Editore duepunti (collana Terrain Vague), 2010

- Studi

- Nicholas Fearn, Denken wie Diogenes, Colonia, Lübbe, 2004 ISBN 3785721595

- Luis E. Navia, Diogenes of Sinope: The Man in the Tub, Westport, Greewood Press, 1998 ISBN 978-0313306723

- Louisa Shea, The Cynic Enlightenment: Diogenes in the Salon, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 2010 ISBN 0-8018-9385-2

- Anna Maria Chiavacci Leonardi, commento a La Divina Commedia. Inferno, Mondadori, Milano, 1991, IV ed. 2003, pp. 126-127.

Voci correlate

[modifica | modifica wikitesto]Altri progetti

[modifica | modifica wikitesto] Wikisource contiene una pagina dedicata a Diogene di Sinope

Wikisource contiene una pagina dedicata a Diogene di Sinope Wikiquote contiene citazioni di o su Diogene di Sinope

Wikiquote contiene citazioni di o su Diogene di Sinope Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Diogene di Sinope

Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Diogene di Sinope

Collegamenti esterni

[modifica | modifica wikitesto]- Diògene di Sinope, su Treccani.it – Enciclopedie on line, Istituto dell'Enciclopedia Italiana.

- Guido Calogero, DIOGENE di Sinope, in Enciclopedia Italiana, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 1931.

- Diogene di Sinope, in Dizionario di filosofia, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 2009.

- (EN) Diogenes, su Enciclopedia Britannica, Encyclopædia Britannica, Inc.

- (EN) Diogene di Sinope, su Internet Encyclopedia of Philosophy.

- Opere di Diogene di Sinope, su MLOL, Horizons Unlimited.

- (EN) Opere riguardanti Diogene di Sinope, su Open Library, Internet Archive.

- (EN) Diogene di Sinope, su Goodreads.

- (EN) Diogenes of Sinope (c. 404—323 B.C.E.), su Internet Encyclopedia of Philosophy.

- Tutti i frammenti e la vita tramandata da Diogene Laerzio.

| Controllo di autorità | VIAF (EN) 13557547 · ISNI (EN) 0000 0004 4456 1870 · SBN MILV303147 · BAV 495/14055 · CERL cnp00394588 · Europeana agent/base/145519 · ULAN (EN) 500354445 · LCCN (EN) n50060366 · GND (DE) 118525867 · BNE (ES) XX1040046 (data) · BNF (FR) cb134989147 (data) · J9U (EN, HE) 987007278235205171 · CONOR.SI (SL) 228401251 |

|---|

French

French Deutsch

Deutsch