Filosofia medievale

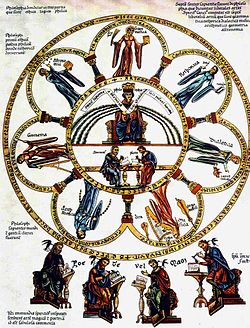

La filosofia medievale costituisce un imponente ripensamento dell'intera tradizione classica greco-romana sotto la spinta delle domande poste dalle tre grandi religioni monoteiste.

I suoi limiti spaziali e cronologici non sono definiti univocamente. Robert Pasnau ne colloca l'inizio a Baghdad nell'VIII secolo, e in Francia presso la corte itinerante di Carlo Magno nell'ultimo quarto dell'VIII secolo.[2] Alain de Libera sostiene invece una continuità tra filosofia pagana, bizantina e araba,[3] mentre Maurice de Wulf ritiene che la filosofia medievale per eccellenza si identifichi con il pensiero scolastico, tomista in particolare, verso il quale la patristica svolse un ruolo preparatorio.[4]

Tempi, luoghi e temi

[modifica | modifica wikitesto]

Sebbene tradizionalmente il Medioevo venga fatto iniziare nel V secolo, nella storiografia italiana solitamente si usa considerare parte della filosofia medievale anche i lavori dei primi scrittori cristiani che, a partire dal II secolo, utilizzarono il pensiero degli antichi per dare una base dottrinale alla loro fede.

Con la crisi e successiva caduta dell'Impero romano d'Occidente la filosofia occidentale subì un forte rallentamento, aggravato dalla perdita di gran parte delle opere dell'antichità classica e la pressoché dimenticanza del greco antico. L'editto di Tessalonica del 380,[5] e la successiva chiusura dell'Accademia di Atene stabilita nel 529 con l'editto di Giustiniano, condannò gran parte della filosofia greca alla clandestinità o all'estinzione.[6]

Solo i monasteri poterono porsi come argine a questa scomparsa della cultura passata, ma per il resto non furono prodotte opere che potessero distinguersi per originalità e profondità concettuale, ma semmai una rielaborazione più meditata dei testi antichi.

Dopo una prima rinascita culturale con l'istituzione, intorno al 780, della Schola palatina voluta da Carlo Magno, nell'XI secolo si ebbe in Anselmo d'Aosta un importante protagonista del pensiero occidentale, considerato anche uno dei precursori della filosofia scolastica. Questa, cresciuta durante il rinascimento del XII secolo all'interno delle scuole cattedrali, trovò il suo apice con l'istituzione delle prime università medievali nel XIII secolo, e il principale esponente fu Tommaso d'Aquino.

Benché il Medioevo in senso stretto riguardi in particolare l'Europa cristiana, nella filosofia medievale rientra anche il pensiero arabo che fiorì nell'Islam tra il VIII e il XIII secolo vivendo una vera e propria epoca d'oro. Al-Kindi è conosciuto per essere stato il primo dei filosofi peripatetici musulmani, mentre l'apice della filosofia islamica del tempo venne raggiunta con Avicenna (XI secolo) e Averroè (XII secolo) i cui commenti ad Aristotele avranno una vastissima eco anche in Occidente.

I principali temi affrontati dai pensatori medievali erano collegati a problematiche religiose, teologiche e metafisiche come l'esistenza di Dio, i rapporti tra fede e ragione, la natura dell'anima, indagate col metodo della disputatio, che diede luogo alla celebre disputa sugli universali. Anche l'etica, la politica e il diritto furono argomenti di discussione inerenti a questioni religiose come la grazia, il peccato originale e il libero arbitrio della volontà umana. Soprattutto con il recupero delle opere di Aristotele nell'Occidente latino iniziarono ad essere presi in considerazioni temi come la natura, l'universo e la scienza, finché con le prime istanze umanistiche e poi rinascimentali la filosofia recuperò un ambito di riflessione più autonomo.[8]

La patristica

[modifica | modifica wikitesto]In Europa la diffusione del cristianesimo all'interno dell'Impero romano segnò la fine della filosofia ellenistica e l'inizio della patristica, dalla quale si svilupperà la filosofia medievale.

La patristica, cioè il pensiero degli antichi padri della Chiesa, rappresentò il primo tentativo di fusione e conciliazione fra la filosofia ebraica e quella greca, di cui costoro cercarono di assimilare profondamente il senso del logos, concetto chiave della filosofia greca, in particolare di quella stoica e neoplatonica: logos significava la ragione e il fondamento universale del mondo,[N 1] in virtù del quale la realtà terrena veniva ricondotta ad un principio intellettivo ideale, in cui risiederebbe la vera dimensione dell'essere. Soprattutto in Plotino, l'ultimo dei grandi filosofi greci, si avvertiva il tema della trascendenza dell'Idea platonica, da lui concepita come la forza spirituale che plasma gli organismi viventi secondo un progetto prestabilito.

Se i primi cristiani accolsero con accenti diversi la filosofia pagana, senza identificare automaticamente i suoi sistemi di pensiero con il messaggio evangelico, e anzi con un certo atteggiamento critico che in Tertulliano si tramuta in aperta diffidenza,[9] Giustino fu invece tra i primi a identificare il Cristo incarnato con il logos dei greci, termine che egli trovava adoperato nel prologo di Giovanni.[14]

La patristica, sviluppatasi inizialmente nel mondo greco ellenistico e solo successivamente in quello di lingua latina, viene solitamente suddivisa in tre periodi:

- l'età dei padri apologeti (dal II al III secolo),

- il periodo aureo (dal IV al V secolo),

- il periodo tardo antico del consolidamento (VI-VIII secolo).

Nel primo periodo, almeno fino al 200, la patristica si dedicò essenzialmente alla difesa del cristianesimo contro i suoi avversari.[15][16] Tra costoro vi erano i cosiddetti "padri Apologisti", i primi dei quali furono Quadrato di Atene,[17] Aristone di Pella, Melitone di Sardi (i cui scritti sono andati perduti), Aristide Marciano,[20] ed appunto Tertulliano, famoso per aver formulato un concetto trinitario rigoroso, anticipando il concilio di Nicea.[21][22][23][24]

Dopo la sconfitta del paganesimo, il cristianesimo dovette concentrarsi in particolare sulle avversità prodotte al suo interno, impegnandosi a definire la propria dottrina dalle eresie, di cui venivano accusate le varie correnti dello gnosticismo, sfida affrontata da Ireneo di Lione nella sua opera Adversus Haereses (Contro le eresie).[27]

Altri apologeti furono Atenagora di Atene,[29] Marco Minucio Felice, autore del dialogo Octavius,[30] Ippolito di Roma,[31] Novaziano (primo antipapa),[32] e Panteno, fondatore nel 180 della scuola catechetica di Alessandria.[36]

Solo in seguito cominciarono invece a sorgere i primi grandi sistemi di filosofia. Un importante contributo in tal senso venne da Clemente Alessandrino; come Giustino, anche Clemente arrivò a sostenere che Dio aveva dato la filosofia ai Greci «come un Testamento loro proprio».[37] Per lui la tradizione filosofica greca, quasi al pari della legge mosaica per gli Ebrei, è ambito di "rivelazione": sono due rivoli che in definitiva vanno verso lo stesso logos.

Successore di Clemente, Origene guidò la sua scuola fino al 231, sviluppando una lettura allegorica della Bibbia e fondando l'Origenismo. La sua opera De Principiis rappresenta una delle prime sistematiche presentazioni della teologia cristiana.[42]

Dopo l'Editto di Milano di Costantino del 311, che garantiva libertà di culto ai cristiani, i teologi si impegnarono maggiormente a confutare le eresie, tra cui la principale era quella del presbitero Ario, sostenitore di una dottrina subordinazionista. La lotta contro di esse culminò nel Concilio di Nicea con la formulazione del credo niceno, affermando che Cristo fosse della stessa sostanza del Padre (Homoousion). Tuttavia, l'arianesimo continuò a prosperare, in particolare in Oriente.[43][44][45]

I tre padri cappadoci sono figure chiave della filosofia cristiana greco dopo il concilio di Nicea. Ispirati da Origine, essi crearono una cultura ellenistica cristiana, apprezzando la tradizione greca e distaccandosi dalla religione pagana. San Basilio (329-379), uomo di grande cultura, fondò un centro monastico e scrisse opere dogmatiche e ascetiche, valorizzando la cultura antica, in particolare quella platonica, per la formazione dei cristiani. Gregorio di Nazianzo, amico di Basilio, difese la dottrina nicena e sottolineò l'impossibilità di descrivere Dio con i nostri concetti. Gregorio di Nissa (335-395), fratello di Basilio, considerò la filosofia greca utile solo se purificata dagli errori profani e presentò i dogmi cristiani in modo sistematico, ispirandosi a Origene.[46][47][48]

Anche i Padri latini del IV secolo vissero un periodo di grandi cambiamenti, con il cristianesimo che divenne la religione ufficiale dello stato. San Girolamo (347-420) tradusse la Bibbia in latino (Vulgata), mentre Tirannio Rufino tradusse i padri greci.[49] Arnobio (255-327), prima di convertirsi, scrisse un'apologia per chi intendeva avvicinarsi al cristianesimo, mentre Lattanzio (250-325) scrisse le Divinae institutiones, un'opera polemica contro i pagani e a favore della dottrina cristiana.[50][51][52] Ilario di Poitiers (310-367), con il suo De Trinitate, propose una sintesi della dottrina trinitaria, mentre Sant'Ambrogio (339-397), vescovo di Milano, contribuì alla formazione della dottrina cristiana con numerosi scritti. La sua opera De officiis ministrorum si ispira a Cicerone, rielaborando la sua concezione morale in chiave cristiana.[49][53][54]

Nel IV secolo, i filosofi latini iniziarono a utilizzare il platonismo, influenzati dalla fede cristiana, come base per il loro pensiero. Le traduzioni e i commenti delle loro opere su Platone furono cruciali per la diffusione del pensiero platonico nel medioevo, contribuendo allo sviluppo della teologia cristiana. Macrobio (385 circa-430 circa) scrisse un commentario al Somnium Scipionis di Cicerone, radicando il pensiero neoplatonico riguardante Dio e l'anima. Macrobio reinterpretò il mito della caverna di Platone e le idee di Plotino, esprimendo una riflessione sulla mortalità del corpo e l'immortalità dell'anima, che compie un viaggio ciclico tra cielo e terra. L'anima dimentica il suo luogo originario e, attraverso l'illuminazione e la purificazione, può tornare al divino. L'intelligenza, invece, è creata da Dio e contiene tutte le idee, mentre il Bene è la causa prima di tutto.[52][55]

Calcidio (fl. IV secolo) trasmise il neoplatonismo al medioevo con la sua traduzione del Timeo di Platone, offrendo un'interpretazione medio-platonica. Proponeva una dottrina dell'anima come sostanza spirituale razionale, rifiutando la tesi aristotelica.[52][56] Gaio Mario Vittorino (290-364) tradusse opere di Plotino e Porfirio. Inizialmente polemico contro i cristiani, la sua continua lettura delle Sacre Scritture lo portò alla conversione. Divenne un autore prolifico di trattati teologici, di cui solo alcuni sono giunti fino a noi. Nelle sue dispute contro gli ariani, sostenne le tesi nicene affermando che «il Verbo è Dio» e che il Verbo Gesù non è generato da un non-essere, ma è la manifestazione dell'essere in Dio Figlio.[49][57]

Il maggiore esponente della Patristica fu Agostino di Ippona: questi divenne un vescovo neoplatonico, e conciliò la filosofia greca con la fede cristiana riprendendo da Plotino il tema delle tre nature o ipostasi divine (Uno, Intelletto e Anima) e identificandole con le tre Persone della Trinità cristiana (Padre, Figlio e Spirito Santo), ma concependo il loro rapporto di processione non più in senso degradante, ma in un'ottica di parità-consustanzialità.[N 2] Secondo Agostino ci sono dei limiti oltre i quali la ragione non può andare, ma se Dio illuminerà la nostra anima con la fede riuscirà a placare la nostra sete di conoscenza. Agostino riprese da Plotino anche la concezione del male come semplice "assenza" di Dio: esso è dovuto perciò alla disobbedienza umana. A causa del peccato originale nessun uomo è degno della salvezza, ma Dio può scegliere in anticipo chi salvare; ciò non toglie che noi possediamo comunque un libero arbitrio.

Con Agostino emerse tuttavia, su questo punto, una differenza peculiare della filosofia cristiana rispetto a quella greca, nella quale era certamente presente l'idea della contrapposizione tra bene e male, ma era assente la nozione del peccato, per cui non c'era una visione lineare della storia come percorso di riscatto verso la salvezza. Agostino invece ebbe presente come la lotta tra bene e male si svolge soprattutto nella storia. Ciò comportò anche una riabilitazione della dimensione terrena rispetto al giudizio negativo che ne aveva dato il platonismo. Anche il mondo e gli enti corporei acquistarono quindi un loro valore e significato, in quanto frutti dell'amore di Dio. Si trattava di un Dio vivo e Personale che scelse volontariamente di entrare nella storia umana. All'amore ascensivo tipico dell'eros greco, Agostino affiancò pertanto l'amore discensivo di Dio per le sue creature, proprio dell'agape cristiano.[N 3]

L'ultima patristica

[modifica | modifica wikitesto]

Con la morte di Agostino, si conclude il periodo d'oro della patristica antica. L'Impero romano d'Occidente si avviò verso un processo di dissoluzione, che lo portò ad essere sostituito dai regni romano-barbarici, mentre a Oriente l'Impero bizantino continuò a esistere per quasi un millennio, sebbene in un lento declino. Per quasi quattro secoli, le condizioni politiche, sociali ed economiche in Europa ostacolarono lo sviluppo culturale, rendendo rare le opere letterarie dei filosofi cristiani, spesso carenti di originalità. I Padri che vissero in Occidente dal V all'VIII secolo si concentrarono principalmente su traduzioni e commenti, preservando così parte del sapere antico per il medioevo. Nonostante ciò, emersero figure significative che contribuirono allo sviluppo del pensiero cristiano.[58][59]

Severino Boezio (475/477–524/526), magister officiorum del re Teodorico, intraprese il progetto di tradurre le opere di Platone e Aristotele, diventando l'unico intermediario tra la filosofia greca e il mondo latino. Sebbene non producesse contributi originali, il suo De consolatione philosophiae influenzò profondamente il pensiero medievale, introducendo simboli come la "ruota della fortuna" e definendo la filosofia come ricerca di Dio.[60][61] La sua traduzione e commento dell'Isagoge di Porfirio fu fondamentale per introdurre la questione sugli universali che sarebbe diventata alcuni secoli dopo un importante tema di ricerca della filosofia scolastica.[62] Gli scritti di Boezio furono fondamentali per i secoli successivi, «i suoi studi sulle arti liberali furono apprezzati proprio per quei motivi per cui la scienza storica moderna li considera opere di non alto livello speculativo, in quanto rappresentano il compendio delle dottrine greche sulla matematica, sulla filosofia e sulla musica. Il medioevo non richiese a Boezio di essere personale e originale, cercò nelle sue opera delle conoscenze che potessero tornare utili e che fossero scientificamente valide e, siccome, le trovò, ebbe di lui un'alta considerazione».[63]

Contemporaneo di Boezio, Benedetto da Norcia stabilì la regola benedettina, introducendo l'idea del progresso attraverso il lavoro manuale, contribuendo anche alla conservazione di testi antichi. Papa Gregorio Magno (circa 540-604) scrisse opere pastorali e liturgiche, come il trattato Cura Pastoralis, importante per il governo ecclesiastico durante le invasioni longobarde.[64][65] Isidoro di Siviglia (560 circa-636) scrisse le Etymologiae sive Origines, una delle prime enciclopedie della cultura occidentale.[66]

A Emesa, nell'attuale Siria e a quel tempo parte dell'impero romano d'Oriente, il vescovo Nemesio scrisse Sulla natura dell'uomo, una delle prime trattazioni sistematiche di antropologia cristiana, integrando conoscenze mediche pagane con la dottrina cristiana.[67] Teodoreto di Cirro (393 circa – 458 circa) difese la fede cristiana contro il paganesimo, collegando le verità cristiane con i filosofi antichi.[68]

Pseudo-Dionigi Areopagita, influenzato dal neoplatonismo agostiniano, elaborò una gerarchia della creazione, sostenendo che l'uomo potesse ascendere a Dio attraverso la teologia negativa e la teologia positiva. Mentre quest'ultima arriva a Dio tramite un progressivo accrescimento di tutte le qualità finite di ogni singolo oggetto, la prima al contrario procede per decrescita e diminuzione fino ad eliminare ogni contenuto dalla mente, poiché Dio, essendo superiore a tutte le realtà possibili e immaginabili, non è identificabile con nessuna di esse. Le sue idee influenzarono profondamente il pensiero scolastico medievale e in particolare su Giovanni Scoto Eriugena che nel 859 tradusse il Corpus areopagiticum.[69][70]

Massimo il Confessore (580-662) è considerato l'ultimo filosofo originale della patristica greca, contribuendo alla cristologia e combattendo le eresie del suo tempo.[71] Giovanni Damasceno, pur non essendo particolarmente originale, raccolse e sistematizzò i testi dei suoi predecessori nella sua opera De Fide Orthodoxa, trattando temi fondamentali della dottrina cristiana.[72][73][74]

L'aristotelismo arabo ed ebraico

[modifica | modifica wikitesto]

Mentre in Europa si diffondeva il platonismo, durante tutto il Medioevo gli arabi avevano mantenuto viva la tradizione filosofica facente capo ad Aristotele, con commenti e traduzioni del filosofo greco, e sviluppando interessi per le scienze naturali. Si trattava di un aristotelismo penetrato in Medio Oriente attraverso l'interpretazione che ne aveva dato in epoca ellenistica Alessandro di Afrodisia, mescolato con motivi giudaici, cristiani, e soprattutto neoplatonici. In questo sincretismo di culture, favorito dall'espansione araba verso l'Occidente, fiorirono nuovi centri come Baghdad, Granada, Cordova e Palermo.

La filosofia islamica iniziò a muovere i primi passi nel IX secolo con lo sviluppo di testi arabi, stimolata dai contatti culturali con i territori bizantini e sasanidi conquistati, che portarono alla traduzione di opere greche, persiane e siriache. Questo processo, legato alla necessità di disporre di strumenti per governare il vastissimo califfato abbaside, rese disponibile in arabo gran parte della letteratura scientifica antica, incluse le opere di filosofia. Gli Abbasidi, spostando la capitale a Baghdad, si considerarono eredi delle tradizioni greca e iraniana.[75] I pensatori islamici, comunque, non si limitarono a recepire passivamente le conoscenze antiche ma iniziarono presto a elaborare concetti e interrogativi originali.[76]

Tra i pionieri, spicca al-Kindi, considerato il "filosofo degli arabi". Vissuto a Bassora e Baghdad, contribuì alla diffusione della scienza e della filosofia in arabo, dedicandosi a vari campi come astronomia, medicina e matematica. Studiò e corresse traduzioni di testi di Aristotele, Platone e neoplatonici, adattando le idee filosofiche al contesto islamico. La sua opera più importante, Sulla filosofia prima, esplora temi metafisici, definendo il filosofo come ricercatore della verità e analizzando cause, materia e movimento.[77] al-Kindi integrò la filosofia aristotelica, platonica e neoplatonica con le sue convinzioni religiose, posizionando la filosofia al servizio del dogma islamico e sviluppando concetti originali, come la distinzione tra intelletto attivo e passivo.[78]

Dopo la morte di al-Kindi, si delineò una separazione tra filosofia e teologia nella cultura islamica, che divenne un'opposizione nei decenni successivi. I teologi sunniti enfatizzarono la normatività del Corano e degli hadith, mentre i filosofi rivendicarono l'autonomia della filosofia, puntando alla conoscenza incondizionata della verità.[79] Al-Razi fu il primo a sostenere apertamente questa autonomia, sebbene le sue idee, ritenute eretiche, non siano state tramandate direttamente.[80] Secondo al-Razi, il creato derivava da cinque principi: Dio, il tempo, lo spazio, l'anima universale e una materia informe. Egli descrisse il processo cosmico come il tentativo dell'anima di dare forma alla materia, aiutata da Dio, che creò il mondo per compassione. Per al-Razi, l'obiettivo dell'anima era liberarsi dai corpi e tornare alla propria origine attraverso la conoscenza e il retto agire. Scrisse trattati di etica, ispirandosi a Socrate, e promosse un programma filosofico incentrato sulla virtù, la temperanza e la ricerca della felicità eterna mediante la conoscenza e la fede in un Dio misericordioso.[81]

Al-Kindi e al-Razi rappresentano due visioni opposte della filosofia: per il prima, essa era subordinata al dogma islamico, mentre per al-Razi doveva essere autonoma e mirare alla verità indipendentemente dalla religione. Tuttavia, entrambi mancarono di un metodo rigoroso.[82] Al-Farabi superò questa lacuna, offrendo un fondamento metodologico basato sulla logica aristotelica appresa nell'Organon, che considerava essenziale per sostenere dispute filosofiche qualificate. La sua riflessione collegava linguaggio, conoscenza e discipline, e il suo modello cosmologico combinava metafisica aristotelica, astronomia tolemaica e teorie neoplatoniche.[83] Dopo al-Farabi, la filosofia islamica si sviluppò grazie ai suoi seguaci che difesero la filosofia come completamento della rivelazione profetica. Al-Kirmani integrò le idee di al-Farabi in un sistema cosmologico complesso.[84] Un ruolo significativo ebbero anche i Fratelli della Purezza di Bassora, che elaborarono un’enciclopedia del sapere per guidare i lettori verso la saggezza, lasciando un’importante eredità filosofica nel mondo islamico, soprattutto tra gli ismailiti.[85]

Avicenna e al-Ghazali

[modifica | modifica wikitesto]

Ibn Sina, conosciuto come Avicenna in occidente, filosofo e medico persiano, fu un mediatore dell’aristotelismo, adattandolo e integrandolo con elementi del neoplatonismo e della religione islamica. La sua opera più importante, il Kitab al-Shifa (Il libro della guarigione), è una amplia enciclopedia filosofica suddivisa in quattro sezioni: logica, fisica, matematica e metafisica, ciascuna articolata in vari libri. Parti di quest’opera furono tradotte in latino a Toledo nel XII secolo, diventando una fonte autorevole per il pensiero medievale cristiano.[86][87] Avicenna fu anche un celebre medico, autore di un Canone della medicina.

Avicenna fu considerato il principale commentatore della filosofia aristotelica, anche se si discostò dallo Stagirita in punti cruciali. Egli colmò le lacune del sistema aristotelico riguardo all’origine del mondo e alla teologia, introducendo una cosmogonia e una teodicea di ispirazione neoplatonica. Per Avicenna, Dio è l'"Ente necessario", in cui essenza ed esistenza coincidono, a differenza di tutti gli altri enti, in cui esse sono distinte. Questo approccio conciliava filosofia e religione, permettendo un dialogo coerente tra pensiero islamico e cristiano.[88]

Un altro contributo significativo di Avicenna riguarda l’intelletto agente, che egli descrive come una sostanza separata con una doppia funzione: cosmologica e gnoseologica. Ogni anima umana, dotata di un intelletto possibile, riceve le forme attraverso un processo di illuminazione da parte dell’intelletto agente. Questa concezione fu integrata nel pensiero cristiano medievale, in particolare nella teoria agostiniana dell’illuminazione, dando origine al fenomeno definito da Étienne Gilson come "agostinianismo avicennizzante".[89]

Avicenna ha influenzato profondamente la distinzione tra "ente" (ciò che esiste concretamente) ed "essenza" (la natura astratta di un essere), introducendo i concetti di "ente possibile" (esistenza dipendente da cause esterne) ed "ente necessario". Il suo sistema filosofico descrive il mondo come contingente nell’essenza ma necessario rispetto all’azione divina. Inoltre, la sua dottrina dell’anima, secondo cui l’intelletto agente è unico e separato mentre gli intelletti possibili sono molteplici, influenzò la filosofia scolastica, lasciando un’impronta duratura nel pensiero latino.[90]

Il progetto di Avicenna di ampliare il ruolo della filosofia oltre i confini tradizionali incontrò forti opposizioni, in particolare da parte di al-Ghazali, una delle figure religiose più autorevoli dell’Islam. Al-Ghazali non condannò la filosofia nel suo insieme, ma ne valutò criticamente i diversi ambiti. Apprezzò matematica e logica, considerandole utili e affidabili, e riconobbe una certa validità anche in politica ed etica, pur ritenendole prive di originalità, in quanto già presenti nei testi religiosi.[91]

I suoi dubbi maggiori riguardavano la fisica e soprattutto la metafisica: la prima poteva ancora conciliarsi con la fede, se subordinata alla volontà divina; la seconda, invece, era fonte di gravi errori, basata su premesse discutibili e ragionamenti fallaci. Nell'opera L'incoerenza dei filosofi (Tahāfut al-Falāsifa), al-Ghazali critica duramente Avicenna e al-Farabi, in particolare per le teorie sull'eternità del mondo e sulla causalità, segnando una frattura con la filosofia ispirata al neoplatonismo e all'aristotelismo.[92] La sua critica non arrestò lo sviluppo della filosofia nel mondo musulmano, ma contribuì al suo spostamento dall'Oriente all'Andalusia, dove visse una nuova stagione di splendore con pensatori come Avempace, Ibn Tufayl e soprattutto Averroè.[93]

Averroè

[modifica | modifica wikitesto]

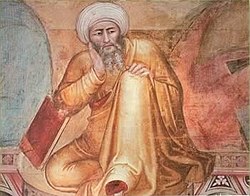

Averroè (in arabo: Ibn Rushd) è probabilmente la figura più rappresentativa della filosofia araba medievale. Nato a Cordova nel 1126 e morto nel 1198, è noto soprattutto per i suoi commenti ad Aristotele, che gli valsero il titolo di “Commentatore” nel mondo latino. Fu Ibn Tufayl a suggerire al sultano di affidare a lui questo compito, riconoscendo nel giovane collega le capacità adatte a una simile impresa.[94][95][N 4] Questi commentari furono tradotti in latino e influenzarono profondamente la Scolastica, in particolare Tommaso d'Aquino e i cosiddetti averroisti latini come Sigieri da Brabante. Averroè nutriva una profonda ammirazione per Aristotele e si impegnò a recuperare la purezza del suo pensiero, che riteneva fosse stato alterato dall’influenza platonica dei commentatori precedenti. Questo progetto implicava anche l’accettazione di alcune tesi difficilmente conciliabili con l’ortodossia islamica, ma per Averroè il rigore filosofico prevaleva su ogni compromesso.[96][97]

Tuttavia, il suo contributo non si esaurisce nell'opera di commentatore: egli elaborò una visione originale del ruolo della filosofia nella storia, cercando di sottrarla alla crisi che l’aveva colpita tra l'XI e il XII secolo. In particolare, affrontò il tema della legittimità dello studio filosofico da un punto di vista religioso, dedicandogli un’opera intera, Il trattato decisivo. In essa si domanda se la legge religiosa (la sharīʿa) permetta, proibisca, raccomandi o imponga l’indagine filosofica. Averroè, consapevole della frammentazione delle scuole teologiche e filosofiche del suo tempo, cercò di conciliare la verità filosofica con quella religiosa. Distinse così tre categorie di spiriti e tre tipi di uomini: i dimostrativi, capaci di comprendere le verità con metodo razionale (la filosofia); i dialettici, soddisfatti di argomenti probabili (la teologia); gli oratori, che si affidano a immagini e passioni (la religione popolare).[98][99]

Secondo lui, il Corano si rivolge a tutti questi livelli attraverso diversi strati di significato: un senso esteriore e simbolico per i non istruiti, e un senso profondo e nascosto per i sapienti. Ogni individuo ha il dovere di interpretarlo secondo le proprie capacità. Chi è in grado di coglierne il significato filosofico, deve necessariamente interpretarlo filosoficamente. Tuttavia, nessuno deve oltrepassare i limiti del proprio intelletto: è fondamentale mantenere distinte le tre sfere. Al vertice si trova la filosofia, poi la teologia con i suoi metodi dialettici, infine la religione, destinata a chi necessita di credere senza approfondire.[100]

Nell'ebraismo

[modifica | modifica wikitesto]In ambito ebraico, invece, si era avuto già con Filone di Alessandria (I secolo d.C.) un primo tentativo di conciliare la Legge mosaica con la filosofia platonica, tentativo tuttavia che aveva avuto maggior seguito presso i primi cristiani. Sarà con Avicebron, e poi con Mosè Maimonide, che si ha un effettivo confronto tra la fede ebraica e il retaggio culturale greco. Maimonide incentrò la sua riflessione su alcuni princìpi fermi riguardanti l'esistenza di Dio e la sua immortalità. Egli si servì dell'aristotelismo, influenzato anche nel suo caso da numerosi concetti neoplatonici, per conciliare la fede nella Torah e nel Talmud con forme razionali di speculazione filosofica, sostenendo la trascendenza di Dio, la libera volontà umana e divina, e l'origine creazionistica del mondo, ma negando come Averroè l'immortalità dell'anima individuale.

Filosofia nel medioevo europeo

[modifica | modifica wikitesto]L'alto medioevo

[modifica | modifica wikitesto]

Nei primi secoli dell'alto medioevo, le condizioni politiche, sociali ed economiche hanno ostacolato un qualsiasi tipo di sviluppo culturale, Tuttavia, con la riorganizzazione politica e il ripristino della pace attuati da Carlo Magno alla fine dell'VIII secolo, si verificò un nuovo rinvigorimento culturale. Carlo ben comprese che per amministrare e cristianizzare il vasto impero che aveva creato necessitava di funzionari istruiti. Così, intorno al 780, affidò ad Alcuino di York il compito di riformare il sistema scolastico, fondando la Schola palatina ad Aquisgrana. Alcuino, nonostante non fosse un filosofo originale, riorganizzò gli studi ponendo le basi per il metodo scolastico medievale.[101][102] Egli immaginò la creazione di una nuova Atene cristiana, che superasse l'antica, ispirandosi alle arti liberali e alle Scritture, e scrisse manuali per ciascuna disciplina, attingendo a vari autori cristiani e pagani.[103] Alla sua morte, altri maestri proseguirono la sua opera, dando vita nel IX secolo a discussioni teologiche su temi come la Trinità, l'Eucaristia e la predestinazione. Tra i più illustri si annoverano Lupo Servato, Pascasio Radberto e Rabano Mauro, quest'ultimo fondamentale per la cultura germanica.[101] Egli commentò opere di Aristotele e Porfirio, influenzando la filosofia del suo tempo.[104] Incmaro di Reims, consigliere di Carlo il Calvo, trattò il tema della giustizia e del governo nel De ordine palatii, influenzato da Gregorio Magno e Agostino d'Ippona.[105]

Alcuino e gli altri maestri furono promotori della rinascita carolingia, sebbene il loro contributo si limitasse principalmente all'organizzazione degli studi e al commento dei pochi classici disponibili nei monasteri. Tuttavia, l'unico pensatore dell'epoca che spiccò per originalità e capacità di sintesi teologica fu Giovanni Scoto Eriugena, che divenne capo della schola palatina intorno all'846-847.[101][106] Eriugena si distinse per la sua opera innovativa e per la rara padronanza del greco antico, che gli consentì di accedere direttamente alle fonti della patristica greca, traducendo e diffondendo opere di autori come Gregorio di Nissa, Massimo il Confessore e lo Pseudo-Dionigi, assorbendo da quest'ultimo il neoplatonismo che reinterpretò in chiave cristiana.[107][108] Secondo Étienne Gilson, Eriugena esplorò il vasto mondo della teologia greca, ma ne rimase sopraffatto, incapace di sviluppare una critica approfondita.[109] Nel corso dell'850, fu incaricato di confutare la teoria della predestinazione proposta da Gotescalco, ma nel farlo arrivò a negare l'esistenza dell'inferno, il che provocò la condanna del suo trattato De predestinatione come eresia durante il concilio di Valenza. Riuscì a evitare conseguenze grazie alla protezione di Carlo il Calvo.[106][110][111]

Nella sua opera più significativa, il De Divisione Naturae, Eurigena elaborò una teoria del divino ispirata al neoplatonismo, integrata con il concetto cristiano di Dio come creatore. Secondo Eriugena, Dio è l'unica realtà e tutto proviene da Lui, ritornandovi. Egli divide l'essere divino in quattro parti: la natura non creata e creante, la natura creata e creante, la natura creata e non creante, e la natura non creata e non creante.[101][112][113] Questo pensiero cosmologico sostenne anche l'ordinamento gerarchico del sistema feudale carolingio, riflettendo una corrispondenza tra l'ordine sociale e quello celeste, con la preminenza del potere spirituale su quello temporale.[114]

Dopo la morte di Carlo il Calvo nell'877, la dissoluzione dell'impero carolingio, iniziata con il Trattato di Verdun (843), accelerò. Le invasioni di Normanni, musulmani e Ungheri e i conflitti interni in Francia provocarono instabilità politica e il declino delle strutture sociali. Questo contesto compromise i risultati della rinascita carolingia: le scuole chiusero e solo i monasteri benedettini riformati rimasero centri culturali. I pochi autori dell'epoca, come Remigio di Auxerre, si concentrarono più sulla preservazione del sapere che su nuove idee filosofiche.[115]

La situazione migliorò sotto il regno di Ottone I di Sassonia, che inaugurò la rinascita ottoniana. I principali esponenti di questo periodo furono Abbone di Fleury e Gerberto di Aurillac, futuro papa Silvestro II. Abbone insegnava presso l'Abbazia di Fleury, una delle poche scuole dove si studiavano grammatica, dialettica e aritmetica.[116] Gerberto, formatosi nella Spagna islamica, era esperto di retorica, logica e del quadrivio, interessandosi anche ad aritmetica, astronomia e musica.[117]

XI secolo: dialettici, antidialettici e Anselmo d'Aosta

[modifica | modifica wikitesto]

L'anno 1000 segna tradizionalmente il passaggio dall'alto al basso medioevo, con un significativo cambiamento in Europa a partire dall'inizio dell'XI secolo. La situazione politica continuò a stabilizzarsi, mentre le favorevoli condizioni meteorologiche del "periodo caldo medievale" favorirono l'agricoltura e la crescita della popolazione. I centri urbani, precedentemente abbandonati, si ripopolarono, dando vita a nuovi ceti sociali che stimolarono l'economia, la religione e la cultura. La relativa sicurezza riavviò i commerci e gli spostamenti. Dopo anni di decadenza morale, la Chiesa cattolica andò incontro a una profonda riforma, riacquistando spiritualità e affrontando con successo il potere temporale nella "lotta per le investiture".[118]

Nel campo del pensiero, il nuovo millennio si aprì con una disputa incentrata sul valore e sull'uso della dialettica, ossia l'arte del ragionamento e del dibattito logico, per risolvere questioni filosofiche e teologiche. I dialettici ritenevano che la dialettica fosse uno strumento fondamentale per comprendere e argomentare i misteri della fede e della realtà. D'altra parte, gli antidialettici erano scettici riguardo al suo ricorso per trattare questioni religiose, sostenendo che la fede non potesse essere ridotta a mere formule logiche e che le verità divine trascendessero la capacità umana di ragionamento. A loro avviso, la dialettica rischiava di condurre a sottigliezze inutili e a deviazioni dal vero spirito della religione. La disputa tra dialettici e antidialettici fu centrale nello sviluppo della filosofia medievale e del suo modo di relazionarsi con la teologia, creando un equilibrio tra fede e ragione, tra approccio logico e intuizione spirituale.[108][119]

Tra gli antidialettici si distinse Pier Damiani, che rifiutava il valore del ragionamento logico, affermando la superiorità di Dio non solo sulle leggi naturali, ma anche su quelle logiche e su qualsiasi consuetudine umana. Secondo Damiani, Dio può compiere anche azioni che appaiono contraddittorie alla ragione, essendo il creatore della natura e libero da ogni vincolo.[120] Tra gli altri antidialettici, vanno ricordati anche Gerardo di Csanád, Otlone di Sant'Emmerano e Manegoldo di Lautenbach che arrivò, in un trattato scritto nel 1085, a sostenere che la filosofia, e quindi la ragione, avesse fallito.[119][121] Il dialettico di maggior successo dell'XI secolo fu Berengario di Tours, protagonista di una grave disputa teologica. Applicando i principi della dialettica e della razionalità alla teologia, Berengario mise in discussione la dottrina della transustanziazione, sostenendo che il pane e il vino nell'Eucaristia non si trasformassero realmente nel corpo e sangue di Cristo, ma che la presenza di Cristo fosse simbolica. Nonostante la sua fama, la sua posizione eucaristica fu condannata ufficialmente in vari sinodi e concili che lo costrinsero a ritrattare le sue idee più volte. Molti furono coloro che polemizzarono contro Berengario, tra cui Adelmanno di Liegi, Algero di Liegi, Alberico di Montecassino e, soprattutto, Lanfranco di Canterbury, quest'ultimo celebre anche per essere stato il maestro di Anselmo d'Aosta, il più importante filosofo del secolo.[119][122][123]

Anselmo d'Aosta, monaco benedettino e arcivescovo di Canterbury, è una figura di rilievo nel pensiero medievale cristiano e viene considerato l'antesignano della Scolastica, la filosofia cristiana protagonista dei tre secoli successivi, se non addirittura il «Padre». La sua teologia si basa sulla ricerca di una sintesi tra fede e ragione, seguendo le tradizioni platonica e agostiniana.[124][125][126] Le sue opere principali, il Monologion e il Proslogion, trattano la dimostrazione dell'esistenza di Dio. Nel Monologion, Anselmo argomenta a posteriori l'esistenza di un Essere supremo come fondamento di ogni cosa, mentre nel Proslogion presenta una prova ontologica a priori, in base alla quale Dio è l'Ente massimo di cui non si può pensare nulla di più grande; chi nega che a questo concetto dell'intelletto corrisponda una realtà, necessariamente si contraddice, perché allora si potrebbe pensare che l'Ente massimo sia minore di qualcosa ancora più grande che abbia anche l'esistenza.[N 5][127][128][129] Questa prova ha suscitato sia consensi che critiche; il monaco Gaunilone oppose una confutazione, a cui Anselmo rispose con il Liber apologeticus adversus respondentem pro insipientem.[130][131] Anselmo trascorse gli ultimi anni della sua vita impegnato in attività politiche durante la riforma gregoriana e nella scrittura. In uno dei suoi testi più celebri, Cur Deus homo, spiega come Dio, pur non potendo l'uomo riparare il peccato di Adamo ed Eva, si sia riconciliato con l'umanità facendosi uomo. Anselmo concluse la sua ricerca intorno a Dio riflettendo sulla natura e l'origine dell'anima, mantenendo fede al programma agostiniano di conoscere Dio e l'anima.[132][133]

Rinascita del XII secolo e la Scolastica medievale

[modifica | modifica wikitesto]

Il XII secolo è stato un periodo storico caratterizzato da un profondo rinnovamento del mondo della cultura e da una fioritura delle arti e delle lettere grazie agli stimoli provenienti da un contesto di prosperità demografica ed economica senza precedenti, tanto che si usa parlare di "Rinascimento del XII secolo. L'evoluzione dei centri urbani, intanto, favorita da una concezione del lavoro rivolta alla costruzione del benessere comune e incentrata sull'opera della collettività, portarono i filosofi medioevali sempre più stabilire le proprie sedi nelle scuole annesse alle cattedrali, antesignane di quelle che nel secolo successivo saranno le Università nel Medioevo.[134]

E proprio all'interno di queste scuola nacque e si sviluppò la cosiddetta "filosofia scolastica". Con questo termine intendiamo generalmente, nelle parole della storica Sofia Vanni Rovighi, proprio «la filosofia e la teologia che venivano insegnate nelle scuole medievali» sebbene esso sia stato coniato dagli umanisti con una connotazione negativa in quanto associata ad una idea «di filosofia pedante e astrusa, che si perdeva in sottigliezze dialettiche, estranea al mondo e servilmente dipendente dalla teologia». Bisognerà aspettare la storiografia del XX secolo perché venisse «rivendicata al Medioevo una essenziale pluralità nella ricerca filosofica, una ricchezza e una varietà della speculazione dei maestri che sfuggono a ogni tentativo di ridurle a uniformità».[135][136]

Con il loro metodo basato sulla quaestio seguita dalla disputatio e facendo uso dei testi antichi a loro disposizione, gli scolastici concentrarono i loro studi principalmente sul rapporto tra ragione e fede, sulla natura di Dio, sulle prove della sua esistenza. Grande dibattito suscitò all'interno della scolastica la cosiddetta disputa sugli universali. La questione riguardava se i concetti universali, come "umanità" o "giustizia", fossero semplici idee mentali o entità reali. Questa disputa influenzò profondamente la metafisica, l'epistemologia e la teologia medievali, segnando il pensiero scolastico e la filosofia occidentale successiva. Diverse furono le soluzioni proposte, di cui si possono tratteggiare le principali. I realisti, a cui si possono già assegnare Scoto Eriugena e Anselmo d'Aosta, consideravano gli universali all'interno della realtà stessa, come sua essenza reale (in re); i nominalisti negavano qualsiasi realtà all'universale che per essi è dunque un semplice nome (post rem, cioè esistono solo nella mente, essendo costruiti dopo l'approccio alla realtà).[62][137] Roscellino ne fu un esempio portato all'estremo, al punto da essere accusato di triteismo, finché fu costretto ad abiurare, e i suoi libri vennero bruciati.[138]

Tra gli istituti di nuova formazione acquistò notevole prestigio la scuola di Chartres, che si richiamava al pensiero neoplatonico di Agostino d'Ippona e di Boezio nonché all'importanza dell'insegnamento delle sette Arti Liberali. Fondata alla fine dell'XI secolo dal vescovo Fulberto, giunse al suo massimo splendore sotto la guida di eminenti pensatori come Bernardo di Chartres, Gilberto Porretano, Teodorico di Chartres e Guglielmo di Conches. Nell'ambito della disputa sugli universali gli scolastici di Chartres sostennero che le idee sono del tutto a priori, essendo creature del Padre, mentre sul piano cosmologico seguirono l'interpretazione data da Calcidio al Timeo di Platone, identificando lo Spirito Santo con la platonica Anima del mondo.[139][140][141][142][143]

Della disputa sugli universali si inserì anche il celebre Pietro Abelardo, più favorevole al concettualismo, dando luogo a una discussione che fu il tratto caratteristico della Scolastica, protraendosi per vari secoli.[144] Anima tormentata, noto per le sue dispute e per la tragica relazione con Eloisa, si concentrò su logica, teologia ed etica. La sua opera più celebre, il Sic et non, mette a confronto sentenze dei Padri della Chiesa su problemi teologici, ridimensionandone l'autorità. Nel dubbio vedeva lo stimolo per la ricerca e la conoscenza della verità, enfatizzando nel contempo l'importanza della ragione. Il pensiero di Abelardo riguardo al rapporto tra fede e ragione può essere sintetizzato in una sua iconica frase: «non si può credere in nulla se prima non lo si è capito».[145] L'idea di applicare la dialettica (intesa da lui come ragionamento razionale) ai temi sacri e agli scritti dei Padri (che potevano essere così confutati), lo portarono a subire diverse condanne, tra cui quella al concilio di Soissons e al concilio di Sens, dove fu accusato di eresia.[146][147]

Tra i più ferventi avversari di Abelardo vi fu il cistercense Bernardo di Chiaravalle, una delle figure più importanti della mistica medievale, nonché padre spirituale dell'Ordine Templare, portatore di un cristianesimo diverso da quelo istituzionale, per certi aspetti esoterico e di lontana ascendenza gnostica.[148]

Bernardo disapprova l'eccessivo uso della ragione da parte di Abelardo e di altri pensatori, pur non arrivando a condannare del tutto la ricerca razionale. Egli ritiene comunque che la ragione sia nettamente inferiore rispetto alla via contemplativa. Nei suoi scritti, Bernardo descrive i passi necessari per raggiungere la verità e l'ascesi attraverso la povertà, la contemplazione e la preghiera, ritenendo queste le uniche risorse capaci di allontanare l'uomo dalla sua condizione peccaminosa. San Bernardo vedeva l'amore divino come un processo di trasformazione interiore, in cui l'anima può elevarsi gradualmente fino all'unione mistica con Dio, superando il mondo materiale e le passioni. Un elemento fondamentale di questo cammino è la moralità della vita, che si manifesta sia nell'intenzione di perseguire il bene, sia nell'agire in conformità con l'ordinamento divino. In questo, Bernardo si oppone ad Abelardo, il quale dava maggiore importanza alla sufficienza della sola intenzione. Nonostante il suo approccio critico alla ragione, Bernardo sviluppò comunque alcune dottrine filosofiche, concentrandosi soprattutto sulla figura di Dio, che egli definisce "colui che è", il principio dell'essere di ogni cosa.[149][150]

Se Bernardo fu tra i più grandi mistici del suo tempo, accanto a lui vi furono altri mistici che contribuirono allo sviluppo della spiritualità medievale. Tra questi, figure come Guigo II, Guglielmo di Saint-Thierry, Aelredo di Rievaulx, Isacco della Stella e Alchero di Chiaravalle contribuirono ad arricchire la tradizione mistica con prospettive e pratiche diverse tutte guidate dall'importanza della contemplazione e della preghiera.[151][152]

Una via di mezzo tra ricorso alla ragione e misticismo, venne trovata nella scuola di San Vittore. Fondata intorno al 1110 da Guglielmo di Champeaux, maestro nonché avversario di Abelardo che, in seguito alle critiche del suo ambizioso allievo era stato costretto a cambiare posizione, da realista a nominalista, sulla questione degli universali. I maestri della scuola che si susseguirono, come Ugo di San Vittore, cercarono di armonizzare ragione e fede, promuovendo la contemplazione e lo studio scientifico, ma subordinando tutto alla preghiera. Nel suo Didascalicon, Ugo presenta una sistematizzazione del sapere, considerando lo studio un mezzo per comprendere Dio, ma sempre subordinato alla preghiera mentre nel De sacramentis christianae fidei, approfondisce la dottrina cristiana, trattando i sacramenti come segni visibili delle realtà divine.[153][154][154] Riccardo di San Vittore enfatizzò l’importanza della meditazione come percorso verso la contemplazione, ma riteneva che la ragione e la fede potessero coesistere e che anzi la prima potesse essere funzionale alla seconda. Rifiutava, invece, lo studio delle arti profane e la dialettica fine a se stessa.[155][156][157] Di posizioni più estreme Gualtiero di San Vittore che criticò l’eccessivo razionalismo, preferendo una teologia più spirituale. Nella sua opera più famosa, Contra quatuor labyrinthos Franciae, attaccò quattro pensatori contemporanei, Abelardo, Gilberto di Poitiers, Pier Lombardo e Guglielmo di Conches, che riteneva allontanassero la teologia dalla contemplazione spirituale a favore di un approccio razionale. Per Gualtiero, la filosofia doveva essere subordinata alla fede e alla tradizione.[158]

Nel XII secolo, si sentì l'esigenza di ordinare la dottrina cattolica e le interpretazioni dei Padri della Chiesa. Un esempio fu il lavoro di Anselmo di Laon, ma fu Pier Lombardo con i suoi Libri Quattuor Sententiarum a raggiungere il massimo successo. Quest'opera, pur non essendo originale, raccolse varie dottrine e testi, equilibrando ragione e fede, con un forte riferimento a Sant'Agostino diventando un testo centrale nelle università del XIII secolo. Giovanni di Salisbury studiò a Parigi, dove assorbì le influenze della dialettica scolastica.[159] È conosciuto per due opere principali: il Policraticus, che sostiene la superiorità della Chiesa sullo Stato, e il Metalogicon, che difende lo studio delle arti liberali e della logica. Giovanni critica chi svaluta la ragione, enfatizzando l'importanza di un'educazione solida per la virtù e la conoscenza, ma disapprova anche l'uso superficiale della logica.[160]

Riscoperta dell'aristotelismo nel XIII secolo

[modifica | modifica wikitesto]

All'inizio del XIII secolo, l'Europa attraversava un periodo di profonda trasformazione economica, sociale e culturale: le crociate aveva espanso i contatti con il mondo arabo, il vecchio sistema feudale iniziava a lasciare spazio ai Comuni e alla nascita degli Stati nazionali, il papato raggiungeva l'apice del suo potere sotto papa Innocenzo III mentre nascevano e si diffondevano gli ordini mendicanti.[161] A Bologna e a Parigi studenti e professori iniziarono ad associarsi spontaneamente, dando origine alle prime università medievali.[162][163][164]

Intorno agli anni 1210, si assistette ad un recupero delle opere di Aristotele nell'Occidente latino grazie alla circolazione delle traduzioni dei commenti dei filosofi arabi Avicenna e Averroè. Il secondo, in particolare, presentava un aristotelismo più "vero" ossia non mediato e accordato alla dottrina monoteistica islamica. La diffusione sostanzialmente integrale della quasi totalità delle opere di Aristotele ebbe effetti dirompenti nella società del tempo. Da una parte si assistette ad un rilancio dello studio della natura, da secoli relegato ad una nicchia costituita da maghi e alchimisti, che divenne disciplina ufficiale basata su osservazioni e sperimentazioni, ma dall'altra parte scatenò la caccia alle eresie, poiché vi erano non pochi aspetti ritenuti incompatibili con la dottrina cristiana, non solo riguardo alla natura dell'anima, all'eternità del mondo e alla casualità, ma anche alla pratica delle arti magiche accusate di essere ispirate dal demonio.[165] L'obiettivo perseguito dai filosofi scolastici era sempre stato quello di armonizzare fede e ragione ma ora questa sfida sembrò complicarsi enormemente sotto il nuovo clima d'oppressione, tanto da spingere l'università di Parigi a vietare la lettura in pubblico o in privato di gran parte dei testi o dei commenti di filosofia naturale di Aristotele. Una commissione venne nominata dall'Inquisizione per il controllo e la selezione dei testi ammessi.[166][167][168]

Ma siccome che per correggere, selezionare e eventualmente confutare le tesi di Aristotele era necessario prima conoscerle, il lavoro della commissione finì per contribuire spontaneamente alla diffusione e all'assimilazione del pensiero aristotelico nella cultura cristiana.[169] Gli esisti di questa assimilazione furono, tuttavia, diversi. Guglielmo d'Auxerre, tra i primi scolastici a cimentarsi con il pensiero aristotelico, pur non opponendosi alle sue tesi, preferì la mediazione di Avicenna tentando di coordinarla con la dottrina cristiana.[168] Alessandro di Hales cercò invece di integrare alcuni principi aristotelici sebbene rifiutando di aderire al sistema nel suo complesso e preferendo rimanere legato al neoplatonismo tradizionale.[168][170] Roberto Grossatesta ne fu un forte critico «affermando la necessità di un ritorno all'agostinismo per preservare e rinnovare la tradizione scolastica». Tuttavia lo studio di Aristotele lo portò a confrontarsi con la natura.[171][172] Ruggero Bacone, discepolo di Grossatesta, fu uno dei primi a commentare i libri di fisica e metafisica di Aristotele all'Università di Parigi; per lui era necessario approcciarsi alle opere classiche, sia pagane che cristiane, con senso critico e, se necessario, correggendo gli errori. Questa posizione, lontana dalla tradizionale passiva accettazione dell'auctoritas fu tra le prime a gettare le basi di quello che sarà il metodo scientifico e l'empirismo.[173][174] Di Guglielmo d'Alvernia, teologo e consigliere di re Luigi XII, è stato detto che «nessuno ha utilizzato Avicenna più di lui e nessuno ha combattuto Avicenna più di lui».[175] Raimondo Lullo criticò Averroè e sostenne che la fede potesse essere dimostrata logicamente. Nel suo trattato Ars generalis, propose la logica come scienza universale e base di tutte le conoscenze.[176]

Agli inizi del Duecento nacquero altri due nuovi movimenti, uno fondato dallo spagnolo Domenico di Guzmán, la cui predicazione si basava sull'efficacia degli argomenti e la forza della persuasione, l'altro da Francesco d'Assisi, che mirava invece a convertire tramite un esempio di vita umile, semplice, e in armonia con la natura. Il primo si sarebbe orientato verso l'aristotelismo, il secondo verso il neoplatonismo. Questi movimenti si diffusero soprattutto nelle città e a contatto con le loro scuole che erano divenute i nuovi centri della cultura medievale.

Questi due grandi ordini mendicanti del tempo affrontarono con approcci ben diversi anche la discussione riguardante l'aristotelismo. Se i francescani si dimostrarono cauti rispetto alle tesi che potevano contraddire la dottrina cristiana, preferendo una dottrina più tradizionale, i secondi tentarono di armonizzare in modo sistematico la filosofia aristotelica con la teologia cristiana. Tra i francescani, Bonaventura da Bagnoregio si distingue per il suo approccio particolarmente complesso nei confronti di Aristotele.[177] Da una parte riconobbe il valore speculativo e l'attenzione verso lo studio della natura, ma dall’altra ne respinse l'impostazione generale poiché ritenuta avversa, alla verità cristiana. Preferì dunque la tradizionale visione platonico-agostinana in quanto permetteva una piena conciliazione tra filosofia e teologia.[178] Centrale per Bonaventura il tema agostiniano dell'illuminazione divina, sia pure riservato ai soli concetti spirituali.[179]

Il domenicano Alberto Magno fu invece tra i primi a considerare il pensiero di Aristotele come «un patrimonio da assimilare, e non come una dottrina da conoscere solo per meglio combatterla». L'incompatibilità con la dottrina cristiana venne da lui risolta introducendo una distinzione fra l'ambito della fede, di cui si occupa la teologia, e quello della scienza, in cui opera la ragione, pur cercando sempre un punto di incontro tra questi due campi. Alla fede, Alberto, assegnò Agostino come massima autorità, e alla scienza Aristotele, accolto però sempre da un punto di vista critico. Seguendo il lavoro di Aristotele, Alberto si occupò anche delle discipline scientifiche. Tra i suoi scritti si trovano diverse osservazioni originali sul mondo animale, vegetale e minerale, tanto che si può considerare come «uno dei pochissimi autori medievali che si avvicinò a una effettiva osservazione della natura».[180]

Tommaso d'Aquino e Bonaventura da Bagnoregio

[modifica | modifica wikitesto]

Discepolo di Alberto fu Tommaso d'Aquino, il quale analogamente, di fronte all'avanzare dell'aristotelismo arabo che sembrava voler mettere in discussione i capisaldi della fede cristiana, mostrò che quest'ultima non aveva nulla da temere, perché le verità della ragione non possono essere in contrasto con quelle della Rivelazione, essendo entrambe emanazione dello stesso Dio. Tommaso riuscì così a costruire un tale «sistema di sapere mirabile per logica e trasparenza organica connessione» tra il pensiero aristotelico e quello platonico-agostiniano grazie al quale «l'aristotelismo diventa docile e flessibile alle esigenze della speculazione cristiana; e non per mezzo di espedienti occasionali o di adattamenti artificiali (secondo il metodo di Alberto Magno) ma in virtù di una riforma radicale del sistema».[181][182][183]

Conciliando l'aristotelismo con la Rivelazione cristiana, Tommaso, creò un imponente sistema che tentava di stabilire un accordo tra ragione e fede. Alla base di tutto ciò vi era la certezza che essendo entrambe dono di Dio e quindi vere, non può esserci contraddizione tra di loro e se ve ne sono queste sarebbero soltanto apparenti.[184] Nel lavoro speculativo di Tommaso centrale fu la ricerca di Dio, poiché solo grazie a lui «tutto si unifica e acquista luce e coerenza». La sua esistenza è da lui dimostrata attraverso "Cinque vie", cinque argomenti cosmologici in buana parte ispirati dalla cosmologia aristotelica.[185][186][187]

L'opera fondamentale di Tommaso d'Aquino in queste prove vengono argomentate, cioè la Summa theologiae, fu da lui concepita alla stregua del processo di edificazione delle grandi cattedrali europee:[188] come la teologia ha lo scopo di rendere trasparenti alla ragione i fondamenti della fede, così l'architettura, sia romanica che gotica,[189] diventò lo strumento collettivo per l'educazione del popolo e della sua partecipazione alla Verità rivelata.[190]

Mentre Tommaso contribuiva così alla rinascita e alla diffusione dell'aristotelismo nell'Europa cristiana, il suo contemporaneo Bonaventura di Bagnoregio fu invece il maggiore esponente della corrente neoplatonica. Nella riflessione di Bonaventura, speculare sotto certi aspetti a quella di Tommaso, non si trovano monumentali architetture razionali, bensì il prevalere di un sentimento mistico ispirato alla religiosità francescana, e connotato dalla semplicità e dalla smaterializzazione della bellezza.[191]

Sebbene il "tomismo" fosse accolto talvolta con diffidenza dai suoi contemporanei e in particolare dai seguaci di Bonaventura, entrambe le scuole furono improntate a un realismo lineare, chiarezza di contenuti, e fedeltà al classicismo estetico.[191] Dopo la seconda metà del XV secolo il prestigio di Tommaso aumenterà a tal punto da essere oggi considerato «il filosofo ufficiale della Chiesa» nonché il «maggiore pensatore del medioevo e il più grande filosofo cristiano della storia».[192]

Tra il XIII e XVI secolo

[modifica | modifica wikitesto]La dottrina di Tommaso d'Aquino, fulcro del sapere medievale dell'epoca, fu una delle fonti d'ispirazione della concezione sapienziale sottesa alla Divina Commedia di Dante Alighieri, che si misurò in ogni caso con le più svariate correnti filosofiche del suo tempo.[193] In essa si ritrova la visione astronomica medievale di un'armonia celeste che si riflette nella concordanza tra i differenti ambiti del sapere e dell'agire umano.[194]

«Amor che ne la mente mi ragiona / de la mia donna disiosamente, / move cose di lei meco sovente, / che lo 'ntelletto sovr'esse disvia. [...] »[197]

Verso la fine del XIII secolo in Europa emersero due correnti di pensiero contrapposte. Una, nota come "averroismo", proponeva una lettura radicale delle opere di Aristotele negando la necessità di un conciliazione tra fede e ragione a favore della seconda; e una seconda, opposta e reazionaria, che invece chiedeva un ritorno alla tradizione dei Padri e per questo chiamata "agostinismo".[198] L'idea fondamentale dell'Averroismo fu quella della "dottrina della doppia verità". La verità filosofica era quella le cui conclusioni possono essere raggiungibili mediante la ragione e l'indagine razionale, mentre quella religiosa trovava il suo basamento nelle Sacre Scritture e sugli insegnamenti della Chiesa comprendendo anche elementi soprannaturali che sfuggono alla comprensione razionale.[199] Sigieri da Brabante, esponete tra gli averroisti, arrivò a conclusioni che contrastavano con la fede cristiana ma giustificò asserendo che queste fossero frutto del suo lavoro come filosofo ma come credente egli accettava le verità religiose. Ad esempio, egli sostenne l'eternità del mondo e il determinismo dei fenomeni naturali negando così la libertà umana.[200][201] Per Boezio di Dacia, il pensiero filosofico era l'unico bene supremo accessibile pienamente all'uomo e che attraverso la ragione l'uomo poteva solo tentare di avvicinarsi alla conoscenza di Dio, bene sommo ma parzialmente sfuggevole all'esperienza umana.[202] All'opposto, tra i maggiori rappresentanti del movimento agostinianoo, vi furono Giovanni Peckham, che esaltava la spiritualità dell’anima;[203] Ruggero Marston, con il suo radicale rifiuto dei filosofi pagani; e Matteo d'Acquasparta che operò un recupero della teoria agostiniana della conoscenza sensibile come attività dell’anima.[204]

La fiducia riguardo alla possibilità della ragione umana di indagare i misteri della fede, ovvero la base della scolastica medievale, iniziò a essere messa in crisi a partire dal Trecento, quando il filosofo scozzese Duns Scoto affermò che esiste un limite che non può essere esplorato dalla filosofia e oltre il quale la ragione non può andare.[205][206] Il filosofo scozzese criticò la possibilità di accettare le dimostrazioni a posteriori, ritenendo che fossero valide solo quelle a priori, confutando così la possibilità di dimostra l'esistenza di Dio tramite argomenti razionali come avevano fatto molti filosofi cristiani, tra cui lo stesso Tommaso d’Aquino prima di lui.[207] Un certo recupero del rapporto tra religione e filosofia sia ha però quando Scoto dimostra di essere un sostenitore dell'univocità dell'essere. In questo contesto sollevò il problema dell'haecceitas, ossia dell'essenza che determina un particolare oggetto in un certo modo rendendolo "questo qui" (hic et nunc), Scoto sostenne che degli universali posti all'origine delle singole realtà non si può dire nulla, essendo impossibile stabilire il perché del loro essere così e non diversamente.[205][208] Chiamato il "dottor Sottile" per le sue argomentazioni raffinate e ricche di distinzioni, Duns Scoto si può considerare "un ponte" tra l’età dell’oro e il declino della scolastica. Da un lato, «la sua sintesi filosofico-teologica fu, accanto a quelle di San Bonaventura e di San Tommaso, una delle più notevoli sistemazioni del pensiero medievale»; dall'altro, anticipò la frammentazione e la complessità che segneranno la crisi della scolastica nel XIV secolo.[209][210]

Gli ultimi sviluppi della Scolastica

[modifica | modifica wikitesto]

La distinzione tra fede e ragione proposta da Scoto venne ulteriormente radicalizzata dal francescano Guglielmo di Occam e questo fece di lui un collegamento dalla filosofia medievale verso quella moderna. Fu, infatti, tra i primi ad affermare con forza l'incapacità del pensiero razionale di indagare sui misteri della fede e quindi a porre una netta scissione tra filosofia e teologia, ponendosi con «atteggiamento laico, ma non laicista».[211][212][213][214] Per Occam fede e ragione sono nettamente distinte e non sovrapponibili. Egli riteneva che la ragione fosse limitata alle realtà naturali e non potesse dimostrare le verità della fede, come l'esistenza di Dio, che per lui non è oggetto di conoscenza razionale ma solo di fede.[215][216][217][218] Basandosi su una concezione riduzionista del sapere (all'origine del suo famoso rasoio, che postula: «Non moltiplicare gli enti oltre il necessario»), Occam criticò i concetti di causa e di sostanza, da lui giudicati metafisici, in favore di un approccio empirico alla conoscenza.[219][220][221] Il principio riduzionista (o "di economicità") interessò anche la disputa sugli universali dove Occam si posizionò chiaramente a favore del nominalismo. Per lui gli universali non sono reali bensì solo nomi che esistono esclusivamente nell'intelletto umano.[222][223]

Il radicale cambiamento di prospettiva apportato da Occam alla filosofia, basato sull'osservazione e sulla logica, inaugurò una nuova percezione dello studio della natura destinata a durare per circa due secoli e che contribuì significativamente alla successiva rivoluzione scientifica e alla nascita del pensiero scientifico. Le teorie naturalistiche di Aristotele furono messe per la priva volta sottoposte a severe analisi che ne misero in discussione persino i principi fondamentali.[224][225] Tra gli allievi di Occam, Giovanni Buridano fu un attento osservatore della natura arrivando a formulare la teoria dell'impeto che prefigurava la forza di inerzia come spiegazione per il movimento dei corpi.[226] Nicola d'Oresme fornì un notevole contributo nell'astronomia anticipando alcune delle conclusioni di Copernico. Alberto di Sassonia partì dalle teorie di Buridano per dimostrare il movimento degli astri nel cielo ma mantenendo il tradizionale sistema geocentrico.[227] Nicola d'Autrecourt sviluppò una visione atomistica del mondo, rifiutando la concezione aristotelica della continuità della materia. Propose anche una revisione radicale del concetto di causa-effetto.[228][229]

L'affermarsi di una netta separazione tra fede e ragione ebbe dei riflessi anche sulla società e sulla politica del tempo. Già con Guglielmo di Occam era emersa l'idea che potere spirituale e temporale dovessero essere disgiunti negando nel contempo al papato il potere assoluto.[230] Anche il celebre poeta Dante Alighieri, nel suo De Monarchia, arrivò a conclusioni simili.[231][232] All'opposto Egidio Romano riprese le teorie politiche agostiniane rivendicando la Plenitudo potestatis come proprietà costitutiva dell'autorità papale. Per lui, il Papa, dovrebbe esercitare la sua sovranità anche sul potere temporale al fine di garantire l'ordine.[233] L'occamismo politico venne ripreso anche da Giovanni di Jandun, un radicale sostenitore della lettura averroista di Aristotele, e soprattutto dal suo collaboratore Marsilio da Padova che nel suo Defensor pacis, pubblicato nel 1324, offrì una critica radicale all'autorità pontificia, sostenendo la supremazia del potere laico e la netta separazione tra Stato e Chiesa. Per Marsilio, la sovranità risiede nel popolo, che attraverso la legge esprime la volontà collettiva. La Chiesa, al contrario, deve limitarsi al suo ruolo spirituale, senza interferire negli affari politici. Rifiutò, inoltre, il centralismo papale preferendo invece la teoria del conciliarismo. Il pensiero politico di Marsilio rappresentò uno dei momenti cruciale nella transizione dal Medioevo all'età moderna.[234]

In Germania, intanto, Meister Eckhart poneva le basi della mistica speculativa tedesca, accentuando per parte sua il carattere misterioso e imperscrutabile di Dio, elaborando una teologia negativa radicalmente apofatica. Secondo Eckhart, Dio genera se stesso e il proprio Figlio negli uomini, in un atto creativo continuo e ininterrotto. Di qui il suo insegnamento rivolto alla cura dell'anima e della preghiera contemplativa, che richiede un distacco completo dal mondo materiale e una perdita della soggettività nella fusione con l'Uno.[235]

Ockham è considerato l'ultimo grande scolastico, dopo di lui non si annoverano più né grandi sistemi organici né personalità di spicco. I filosofi successivi appaiono privi di originalità limitandosi perlopiù al sostegno o al semplice sviluppo delle correnti iniziate dai loro maestri che monopolizzano la scena, ovvero scotismo, tomismo e occamismo. La strenua difesa di questa o quella dottrina portò a dispute, spesso sterili e prive di contenuti sostanziali, finalizzate più a esibire la propria finezza di pensiero che a esprimere un'autentica volontà di ricerca intellettuale e spirituale.[236] In un contesto in cui la scolastica mostrava di aver terminato la sua fase creativa e sistematica, emerse il più dinamico ambiente culturale legato all'Umanesimo con il suo approccio anti-dogmatico, storicizzante, razionalista in cui l'uomo e la sua ragione saranno poste al centro. Le università persero la loro centralità come fucina del pensiero che invece trovò nelle corti e nei centri urbani il luogo dove prosperare. La filosofia divenne più legata alla vita pratica e alla politica mentre la sempre maggior spaccatura tra ragione e fede aprì la strada alla scienza moderna e alla Riforma protestante.

L'accentuarsi della distanza tra la dimensione terrena e quella celeste-spirituale, che nel Trecento aveva portato a un crescente fideismo, generò un'inquietudine mistica che fu espressa dal Gotico nella sua forma estetica.[191]

Con il XV secolo la società medievale era oramai al tramonto e l'Europa si apriva alla filosofia rinascimentale e moderna.[237]

Note

[modifica | modifica wikitesto]- Esplicative

- ^ Così l'allora cardinale Joseph Ratzinger, avendo più volte ribadito che «il patrimonio greco è una parte integrante della fede cristiana», ha spiegato i motivi per cui, a suo modo di vedere, la religione cristiana poté conciliarsi con la filosofia greca: «La razionalità poteva diventare religione perché il Dio della razionalità era entrato egli stesso nella religione. In fin dei conti, l'elemento che rivendicava la fede, la Parola storica di Dio, non costituiva forse il presupposto perché la religione potesse volgersi oramai verso il Dio filosofico, che non era un Dio puramente filosofico e che nondimeno non respingeva la filosofia, ma anzi la assumeva? Qui si manifestava una cosa stupefacente: i due princìpi fondamentali apparentemente contrari del cristianesimo – legame con la metafisica e il legame con la storia – si condizionavano e si rapportavano reciprocamente; insieme formavano l'apologia del cristianesimo come religio vera. Si può dunque dire che la vittoria del cristianesimo sulle religioni pagane fu resa possibile fondamentalmente dalla sua pretesa di intelligibilità.»

- ^ Prima di Agostino, la tesi di un'unica Sostanza in tre Persone era già stata stabilita dal Concilio di Nicea. Anche Origene Adamantio e Gregorio Nazianzeno avevano sostenuto come il rapporto che legava il Padre al Figlio e allo Spirito Santo non era di subordinazione ma di parità.

- ^ Agostino utilizza il termine latino caritas per indicare l'agape cristiano, ad esempio in Meditazioni, V, 4, o nel Commento al Vangelo di Giovanni, 65, 1, dove parla dell'amore come attributo di Dio, e non più solo dell'uomo, che «ci rinnova, rendendoci uomini nuovi, eredi del Testamento Nuovo, cantori del cantico nuovo» (Opere di sant'Agostino, a cura di Agostino Trapè, Nuova Biblioteca Agostiniana [= NBA], Città Nuova, p. 1141).

- ^ «Colui che il gran commento feo» è l'appellativo con cui Dante Alighieri chiama Averroè nella Divina Commedia (Inferno, IV, 144).

- ^ «O Signore, tu non solo sei ciò di cui non si può pensare nulla di più grande (non solum es quo maius cogitari nequit), ma sei più grande di tutto ciò che si possa pensare (quiddam maius quam cogitari possit) [...]. Se tu non fossi tale, si potrebbe pensare qualcosa più grande di te, ma questo è impossibile» (Anselmo d'Aosta, Proemio e nn. 1.15: 226; 235).

- Bibliografiche

- ^ Samuele Corrente Naso, Il labirinto tra storia e mitologia, in "Simboli", 2013.

- ^ Pasnau, 2010, p. 1.

- ^ de Libera, 1995.

- ^ De Wulf, 1952.

- ^ Con tale editto «per la prima volta una verità dottrinale veniva imposta come legge dello Stato e, di conseguenza, la dissidenza religiosa si trasformava giuridicamente in crimen publicum: ora gli eretici potevano e dovevano essere perseguitati come pericolo pubblico e nemici dello Stato» (Giovanni Filoramo, La croce e il potere. I cristiani da martiri a persecutori, Bari-Roma, Laterza, 2011, p. XII.

- ^ Nicola Bizzi, Ipazia di Alessandria e l'enigma di Santa Caterina, in "Anubi Magazine", n. 1, novembre-dicembre 2018, p. 30.

- ^ Bernardo di Chartres, cit. in George Steiner, Una certa idea di Europa (The idea of Europe), X Nexus Lecture, traduzione di Oliviero Ponte di Pino, prefazione di Mario Vargas Llosa, prologo di Rob Riemen, Milano, Garzanti, 2006, p. 23.

- ^ Severino, 2011, La filosofia dai greci al nostro tempo, pag. 19.

- ^ Tertulliano, che si domanda: «Che cosa hanno in comune Atene e Gerusalemme? Che cosa l'Accademia e la Chiesa?» (De praescriptione haereticorum, VII, 9).

- ^ Abbagnano e Fornero, 1996, p. 522.

- ^ Gilson, 2011, p. 13.

- ^ Gilson, 2011, p. 18.

- ^ Gilson, 2011, pp. 20, 27.

- ^ Tra le sue opere principali figurano due apologetiche indirizzate a Antonino Pio e il Dialogo con Trifone, in cui sostenne che i grandi filosofi greci fossero precursori del cristianesimo.[10][11] Giustino sottolineò inoltre l'importanza del libero arbitrio e accennò al peccato originale.[12] Tra i suoi discepoli, Taziano il Siro sviluppò una prospettiva originale opponendosi fermamente alla filosofia greca. Nella sua opera principale, Oratio adversus Graecos, dimostrò la superiorità della fede cristiana, denunciando la filosofia come immorale e contraddittoria.[13]

- ^ Moreschini, 2004, p. 64.

- ^ Filoramo, Lupieri e Pricoco, 1997, pp. 176-179.

- ^ Quadrato intorno al 124-125 scrisse un'apologia per l'imperatore Adriano, sostenendo la veridicità dei miracoli di Gesù.

- ^ Gilson, 2011, pp. 12-13.

- ^ Abbagnano e Fornero, 1996, p. 522.

- ^ Autore di un'Apologia, un'opera del 140 indirizzata all'imperatore Antonino Pio, in cui si afferma l'esistenza di un unico Dio creatore, utilizzando concetti platonici.[18][19]

- ^ a b Abbagnano e Fornero, 1996, p. 524.

- ^ Gilson, 2011, pp. 106-107.

- ^ Abbagnano e Fornero, 1996, p. 523.

- ^ Gilson, 2011, p. 106.

- ^ Filoramo, Lupieri e Pricoco, 1997, pp. 195-196.

- ^ Gilson, 2011, p. 43.

- ^ Ireneo contribuì all'emergere dell'idea di un'unica Chiesa, distinta dai gruppi marginali, e definì i punti fondamentali della dottrina cristiana, elaborando una sintesi globale.[25][26]

- ^ Gilson, 2011, p. 28.

- ^ Atenagora svolse un ruolo di rilievo, scrivendo la Supplica in favore dei Cristiani, con cui rispose alle accuse di ateismo, incesto e cannibalismo. Egli sostenne inoltre che i filosofi greci fossero, come i cristiani, monoteisti.[28]

- ^ MINUCIO FELICE, Marco, in Enciclopedia Italiana, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana.

- ^ IPPOLITO di Roma, Santo, in Enciclopedia Italiana, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana.

- ^ NOVAZIANO, antipapa, in Enciclopedia dei Papi, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 2000..

- ^ Gilson, 2011, pp. 46-47, 50-55.

- ^ Vanni Rovighi, 2006, pp. 7-8.

- ^ Reale e Antiseri, 2009, pp. 125-126.

- ^ La scuola, sotto la guida dei suoi successori Clemente Alessandrino e Origene, svolse un ruolo cruciale nello sviluppo della teologia cristiana. Clemente, rettore della scuola dal 190 al 202, considerò la filosofia uno strumento utile per spiegare la fede cristiana, pur sostenendo che la Rivelazione fosse l'unica verità. Introducendo il concetto di Logos, egli affermò che la filosofia preparasse la venuta di Cristo.[21][33][34][35]

- ^ Clemente Alessandrino, Stromata 6, 8, 67, 1.

- ^ Reale e Antiseri, 2009, pp. 127-129, 130-132.

- ^ Abbagnano e Fornero, 1996, pp. 524-526.

- ^ Gilson, 2011, pp. 48-49, 59.

- ^ Vanni Rovighi, 2006, pp. 8-9.

- ^ Origene propose la redenzione universale, affermando che tutte le creature sarebbero reintegrate nel divino. Trattò anche della Trinità, descrivendo il Figlio come "generato" dal Padre, con una subordinazione che fu poi considerata eretica. Origene riteneva che Dio fosse incomprensibile e imperscrutabile, superiore a qualsiasi concezione umana.[38][39][40][41]

- ^ Duffy, 2001, pp. 45-47.

- ^ Brox, 2009, pp. 47, 62-63.

- ^ Mattei, 2020, p. 202.

- ^ Reale e Antiseri, 2009, pp. 138-140, 146-149.

- ^ Vanni Rovighi, 2006, pp. 9-13.

- ^ Gilson, 2011, pp. 69-77.

- ^ a b c Reale e Antiseri, 2009, p. 173.

- ^ Gilson, 2011, pp. 111-113, 116-119.

- ^ Arnòbio di Sicca, in Treccani.it – Enciclopedie on line, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana.

- ^ a b c Reale e Antiseri, 2009, p. 172.

- ^ Bosio, dal Covolo e Maritano, 1993, p. 25.

- ^ Gilson, 2011, pp. 123-126.

- ^ Gilson, 2011, pp. 126-128.

- ^ Gilson, 2011, p. 133.

- ^ Gilson, 2011, pp. 134-138.

- ^ Gilson, 2011, p. 171.

- ^ Fassò 2012, p. 172.

- ^ Vanni Rovighi, 2006, p. 27.

- ^ Gilson, 2011, pp. 154-155.

- ^ a b Abbagnano e Fornero, 1996, pp. 583-585.

- ^ Moreschini, 2004, pp. 504-505.

- ^ Gilson, 2011, pp. 172-173.

- ^ Azzara, 2006, pp. 25-26.

- ^ Gilson, 2011, pp. 170-171.

- ^ Gilson, 2011, pp. 78-79.

- ^ Gilson, 2011, pp. 80-81.

- ^ Reale e Antiseri, 2009, pp. 15q-153.

- ^ Gilson, 2011, pp. 86-87.

- ^ Reale e Antiseri, 2009, pp. 154-155.

- ^ Gilson, 2011, p. 99.

- ^ Reale e Antiseri, 2009, p. 162.

- ^ Giovanni Damasceno, in Dizionario di filosofia, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 2009.

- ^ Rudolph, 2006, pp. 11-13.

- ^ Rudolph, 2006, p. 14.

- ^ Rudolph, 2006, pp. 15-19.

- ^ Rudolph, 2006, pp. 19-21.

- ^ Rudolph, 2006, pp. 23-24.

- ^ Rudolph, 2006, p. 24.

- ^ Rudolph, 2006, pp. 24-28.

- ^ Rudolph, 2006, p. 29-30.

- ^ Rudolph, 2006, pp. 30-32.

- ^ Rudolph, 2006, p. 39.

- ^ Rudolph, 2006, p. 39-40.

- ^ Vanni Rovighi, 2006, pp. 75-76.

- ^ Gilson, 2011, pp. 401-402.

- ^ Vanni Rovighi, 2006, p. 76.

- ^ Vanni Rovighi, 2006, p. 77.

- ^ Vanni Rovighi, 2006, pp. 77-78.

- ^ Vanni Rovighi, 2006, pp. 57598.

- ^ Vanni Rovighi, 2006, pp. 59-61.

- ^ Gilson, 2011, pp. 407-408.

- ^ Rudolph, 2006, p. 73.

- ^ Gilson, 2011, p. 410.

- ^ Gilson, 2011, p. 413.

- ^ Averroé, in Enciclopedia Italiana, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana.

- ^ Rudolph, 2006, pp. 73-75.

- ^ Gilson, 2011, pp. 410-412.

- ^ Rudolph, 2006, pp. 76-77.

- ^ a b c d Abbagnano e Fornero, 1996, p. 577.

- ^ Fassò 2012, pp. 172-173.

- ^ Reale e Antiseri, 2009, pp. 279-281.

- ^ Gilson, 2011, p. 224.

- ^ Fassò 2012, pp. 172-175.

- ^ a b Reale e Antiseri, 2009, p. 295.

- ^ Reale e Antiseri, 2009, pp. 296-297.

- ^ a b Vanni Rovighi, 2006, pp. 40-41.

- ^ Gilson, 2011, p. 232.

- ^ Vanni Rovighi, 2006, p. 37.

- ^ Gilson, 2011, p. 228.

- ^ Reale e Antiseri, 2009, pp. 298-299.

- ^ Gilson, 2011, pp. 232-235.

- ^ Reale e Antiseri, 2009, pp. 300-301.

- ^ Gilson, 2011, pp. 253, 256-259.

- ^ Abbagnano e Fornero, 1996, p. 578.

- ^ Gilson, 2011, pp. 259-260.

- ^ Reale e Antiseri, 2009, p. 304.

- ^ a b c Dialettica e antidialettica, su www3.unisi.it. URL consultato l'8 ottobre 2024.

- ^ Vanni Rovighi, 2006, pp. 42-43.

- ^ Vanni Rovighi, 2006, pp. 43-44.

- ^ Vanni Rovighi, 2006, p. 44.

- ^ Berengario di Tours, in Enciclopedia Italiana, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana.

- ^ Martin Grabmann, Storia del metodo scolastico, Firenze, La Nuova Italia, 1980, vol. I: Anselmo d'Aosta, padre della scolastica, pp. 309-404.

- ^ Reale e Antiseri, 2009, pp. 304-306.

- ^ Gilson, 2011, p- 274.

- ^ Reale e Antiseri, 2009, pp. 307-309.

- ^ Abbagnano e Fornero, 1996, pp. 578-580.

- ^ Gilson, 2011, pp. 277-280.

- ^ Simonetta, p. 478.

- ^ Colombo, pp. 56-57.

- ^ Abbagnano e Fornero, 1996, p. 581.

- ^ Colombo, p. 80.

- ^ Verger, 1991, pp. 33-35, 38-43.

- ^ Scolastica, in Enciclopedia Italiana, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana.

- ^ Scolastica, in Treccani.it – Enciclopedie on line, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana.

- ^ Questione degli Universali, in Enciclopedia Italiana, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana.

- ^ Alessio Tanfoglio, La danza macabra dell'Inquisizione cristiana, pag. 181, Youcanprint, 2016.

- ^ Gilson, 2011, p. 295-301, 306-307, 312.

- ^ Reale e Antiseri, 2009, pp. 326-329.

- ^ Abbagnano e Fornero, 1996, p. 590.

- ^ Scuola di Chartres, in Treccani.it – Enciclopedie on line, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana.

- ^ Vanni Rovighi, 2006, pp. 52-54.

- ^ Concettualsimo, in Dizionario di filosofia, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 2009.

- ^ Abelardo, Historia calamitatum, in Lettere d'amore, a cura di Federico Roncoroni, Rusconi, Milano 1971, cap. 9, pag. 92.

- ^ Reale e Antiseri, 2009, pp. 339-345.

- ^ Pietro Abelardo, in Treccani.it – Enciclopedie on line, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana.