フレデリック・ディーリアス

| フレデリック・ディーリアス Frederick Delius | |

|---|---|

| |

| 基本情報 | |

| 出生名 | フリッツ・シーオドア・アルバート・ディーリアス |

| 生誕 | 1862年1月29日 |

| 死没 | 1934年6月10日(72歳没) |

| 職業 | 作曲家 |

フレデリック・シーオドア・アルバート・ディーリアス(Frederick Theodore Albert Delius CH, 1862年1月29日 - 1934年6月10日)は、イギリスの作曲家。本名はフリッツ・シーオドア・アルバート・ディーリアス(Fritz-)である。かつて日本語では「デリアス」と表記されることが多かったが、三浦淳史の解説などを通して、より原音に近い「ディーリアス」が一般的となった。

概略

[編集]イングランド北部の裕福な商人の家庭の生まれであったが、ディーリアスは商売の道に進みたがらなかった。1884年にはオレンジのプランテーションを運営するためにアメリカのフロリダ州に送られるものの、仕事を放棄した彼は黒人音楽に感化されて作曲を行うようになる。1886年からしばらくはドイツで正式な音楽教育を受け、パリに移って職業作曲家としてのキャリアを開始した。その後、遠く離れないグレ=シュル=ロワンに居を構え、その地で妻のイェルカ・ローゼンと共に大戦時を除く生涯を過ごした。

ディーリアスが最初に成功を手にしたドイツでは、1890年代終盤からハンス・ハイムをはじめとする指揮者が彼の作品を紹介していた。祖国のイギリスにおいては、トーマス・ビーチャムが作品を取り上げた1907年より、彼の音楽は演奏会のプログラムの常連となった。ビーチャムの貢献は1909年のロンドンにおける「人生のミサ」の前全曲初演(彼は1908年にドイツで第2部の初演も行っている)、1910年のロイヤル・オペラ・ハウスにおけるオペラ「村のロメオとジュリエット」の上演、1929年の6日間にわたるディーリアス音楽祭の開催、また多くのディーリアス作品の蓄音機録音などがある。ディーリアスはパリ時代の初期に梅毒に感染し、1918年からはこの病に苦しめられることになる。彼は身体が麻痺すると共に視力を失ったが、代筆者のエリック・フェンビーの助けを借りて1928年から1932年の後期作品の作曲を行った。

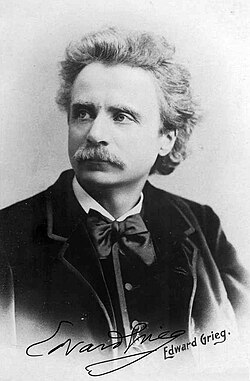

ディーリアスの初期作品に見られる叙情性には、彼がアメリカで耳にした音楽と、リヒャルト・ワーグナーや彼と親交があったエドヴァルド・グリーグなどのヨーロッパの作曲家の影響が見られる。その後、彼は自らの技法を確立していき、オーケストレーションや半音階的和声法に特徴付けられる独自の様式を築き上げるに至った。ディーリアスの音楽の人気には上がり下がりがあり、しばしば批判の的にもなっている。1962年に彼の熱心な支持者らが設立したディーリアス協会は、ディーリアスの生涯と作品に関する周知活動を続けており、毎年若手音楽家に授与されるディーリアス賞のスポンサーにもなっている。

生涯

[編集]幼少期

[編集]

ディーリアスは、ロンドンの北北西約250kmに位置するヨークシャーのブラッドフォードに生まれた。洗礼名はフリッツ・シーオドア・アルバート・ディーリアスで[1]、彼は40歳になる頃まで使用していた[2]。両親はユリウス・デリウス(Julius Delius; 1822年-1901年)とエリーゼ・パウリーネ(Elise Pauline 旧姓クレーニッヒ Krönig; 1838年-1929年)で、フレデリックは4男10女の兄妹の次男、4番目であった[3]。彼の両親の生まれはドイツ、ヴェストファーレンのビーレフェルトで、オランダ系の血筋であったが[注 1]、ドイツ国内のライン川の近くの土地に定着して数世代を経ていた。ユリウスの父のエルンスト・フリードリヒ・デリウス(Ernst Friedrich-)は、ナポレオン戦争時にブリュッヘル元帥の指揮下で従軍していた[5]。ユリウスがイングランドに移り住んだのは羊毛商人として一旗上げるためであり、1850年に帰化してイギリス国籍を取得していた。エリーゼとの結婚は1856年のことである[2]。

ディーリアス家は音楽一家であり、当時の有名な音楽家であるヨーゼフ・ヨアヒムやカルロ・アルフレード・ピアッティなどが来客として訪れ、演奏を披露したこともあった[2]。ドイツの家系に生まれながらも、幼いディーリアスはドイツ=オーストリア系のモーツァルトやベートーヴェンではなく、ショパンやグリーグらの音楽により強く惹かれており、この好みは生涯にわたって続くこととなった[3]。ディーリアスが受けた最初の音楽教育は、ハレ管弦楽団のバウアーケラー(Bauerkeller)によるヴァイオリンの指導であり、その後リーズのジョージ・ハドック(George Haddock)の下でさらに発展的な教育を施された[6]。彼は後年ヴァイオリンの教師として仕事が出来るほどにヴァイオリンの腕を上げていたが、最も楽しみを見出していたのはピアノに向かって即興演奏をすることであり、彼が初めて音楽で我を忘れる体験をしたのはショパンのワルツであった[5][注 2]。1874年から1878年にかけて、ディーリアスはブラッドフォード・グラマー・スクール[注 3]で学んでおり、やや年長の学生にはテノール歌手のジョン・コーテスがいた[7]。その後、彼は1878年から1880年の間にアイザルワース[注 4]のインターナショナル・カレッジで学んだ。学生としてのディーリアスは利口でも勤勉でもなく[5]、カレッジがロンドンにほどよく近かったためにコンサートやオペラに足を運んでいた[8]。

父のユリウスはフレデリックが家業の羊毛業でひとかどの活躍ができるものと考え、続く3年間は彼に仕事をさせようと必死の説得を試みた。ディーリアスの最初の仕事はグロスタシャー、ストラウドにある商社の代表で、ここで彼はほどよく仕事をこなした。同じくケムニッツの会社の代表として送られてからの彼は職務を放棄して、音楽の中心であったドイツに向かってハンス・ジットの下で音楽を学ぶことを選んでしまう[8]。そこで父は彼をスウェーデンへと向かわせるが、ここでも彼は商売より芸術に興味を向け、ノルウェーの劇作家であるヘンリック・イプセンやグンナー・ヘイベルグ[注 5]の影響を受けることになる。因習的な価値観に反旗を翻したイプセンに感化され、ディーリアスはますます商売の道とは疎遠になっていった[2]。次に彼が送られたのはフランスの会社であったが、彼は頻繁に仕事を休んではコート・ダジュールへ出かけていた[8]。ここまでくると、父のユリウスも息子が一家の家業を継ぐ見込みはないことを悟ったが、それでも彼は息子を音楽の道に進ませることには反対の立場であった。彼は代わりにオレンジのプランテーションを運営させるべく、息子をアメリカへと送り出したのである[8]。

フロリダ時代

[編集]

アメリカ行きというアイデアが、ユリウスのものだったのかフレデリック本人のものだったのかは明らかではない[注 6]。フロリダの大きな不動産会社は、ブラッドフォードなど英国内にも支社を持っていた。そこで、当時のフロリダで書かれたディーリアスに関する論文において、ウィリアム・ランデル(William Randel)が推測するところでは、父のユリウスがブラッドフォードの事務所を訪れてわがまま息子をオレンジ栽培のために送り出すことを思いついたか、フレデリック本人が実家の羊毛業から逃れる方策にこの案を父に進言したか、両方の可能性が考えられるとしている[10]。ディーリアスがフロリダに滞在していたのは1884年の春から1885年の秋までの期間で、ジャクソンビルに近いセントジョンズ川岸のソラノ・グローヴ(Solano Grove)のプランテーション農場に寝泊りしていた。ここでもやはり彼は音楽に夢中なままで、ジャクソンヴィルで出会ったオルガン奏者のトーマス・ウォード(Thomas Ward)から対位法と作曲などの音楽理論の指導を受けるようになった。後年、ディーリアスは自分が受けた教えの中で有用だったものは、ウォードのものだけだったと述べている[11]。

ディーリアスは後になって、ソラノ・グローヴでの住まいを「掘っ立て小屋」と表現するのを好んだが、建物は4部屋を有する大きなコテージであり、彼が来客をもてなすのに十分な空間があった[注 7]。ウォードをはじめ、ブラッドフォードからの旧友のチャールズ・ダグラス(Charles Douglas)や兄弟のエルンスト(Ernst)も時おりここに滞在した。川から吹き込む風とオークの木で出来る木陰のおかげで度を超した夏の暑さから守られ、この家は住み心地のいいものであった。ディーリアスはオレンジの栽培という仕事にはほとんど目もくれず、音楽へ寄せる興味を探求し続けた。ジャクソンヴィルにはヨーロッパ出身の者にとっては豊かであると思われるような、一風変わった音楽が根付いていた。ランデルが記すところによると、地元のホテルではアフリカ系アメリカ人の給仕たちが歌手を兼業しており、日常的にパトロンのために、また通行人相手に歌を披露していた。これらがディーリアスが黒人霊歌に触れるきっかけとなった。加えて、船舶の所有者は甲板員らに仕事中に歌を歌うことを奨励していた。「昼夜を問わず、蒸気船が近くを通ると水面を越えてソラノ・グローヴの彼のベランダに届く、芳醇で透き通った歌声。ディーリアスは聞こえてくるそれを決して忘れることはなかった。これ以上の環境は想像しがたい。それほどまでに作曲に適した、そしてオレンジの栽培に不向きな環境であった[10]。」

フロリダ在住中にディーリアスは最初の作品を出版している。「Zum Carnival」と呼ばれるピアノのためのポルカである[10]。1885年の暮れ、ソラノ・グローヴで任されていた管理人の職を離れ、バージニア州のダンヴィルへと引っ越した。それからは彼は完全に音楽のみに打ち込むことになる。地元の新聞の広告にこういう文言が掲載された。「フリッツ・ディーリアスがまもなくピアノ、ヴァイオリン、音楽理論、作曲の指導を開始します。授業は生徒の家庭で行う予定です。期間は常識的範囲[10]。」ディーリアスはフランス人やドイツ人にもレッスンの呼びかけを行っていた。ダンビルは音楽が栄えた町であり、彼の初期作品もそこで公開演奏されるなどしたのである[10]。

ライプツィヒ、パリ時代

[編集]

1886年になり、父親のユリウスもようやく音楽の道に進みたいという息子の希望に応え、ディーリアスが正式な音楽教育を受けられるよう学費を出した。ダンビルを離れたディーリアスはいくつかレッスンを行うためにしばらくニューヨークに留まった後、ヨーロッパへと戻った[2]。ドイツへ向かった彼はライプツィヒ音楽院へと入学する。音楽の中心都市ライプツィヒでは、ニキシュやマーラーが歌劇場で指揮をし、ブラームスやチャイコフスキーがゲヴァントハウスで自作を披露していた[5]。音楽院でライネッケの下でピアノを学んだものの、あまり進歩のなかったディーリアスであったが、ザーロモン・ヤーダスゾーンは彼の勤勉さと対位法の理解を称賛していた。また、ディーリアスはハンス・ジットからの指導も再び受け始めていた[2]。ディーリアスの早くからの伝記作家であった作曲家のパトリック・ハドリーは、ディーリアスの円熟期の音楽には「一部の弱々しいパッセージを除いて」このようなアカデミックな教育を受けた痕跡は見当たらないと述べている[3]。ディーリアスの成長にとってはるかに重要だったのは、ライプツィヒでグリーグに出会ったことであった。グリーグは先のウォードと同様に、ディーリアスの潜在能力を見抜いていた。1888年春、ジットは3人の聴衆のためにディーリアスの「フロリダ組曲」を演奏した。3人とはグリーグ、シンディング、作曲者自身である[注 8]。グリーグとシンディングは熱狂し、ディーリアスを親身に支えるようになった。1888年4月のロンドンでの会食の席で、グリーグはユリウスに対しディーリアスが将来音楽で地位を築くと納得させたのである[3]。

1888年にライプツィヒを後にしたディーリアスは、おじのテオドア(Theodore)のいるパリへと移った。おじは彼を招き入れて社会的、金銭的な面倒を見た[2]。以降の8年間でディーリアスはストリンドベリ、ムンク、ゴーギャンといった多くの作家や画家と親交を築いた。フローラン・シュミットがディーリアスのオペラの最初の2作品「イルメリン」と「魔法の泉」をピアノ用に編曲しているものの、彼にはフランスの音楽家との交流はほとんどなかった[2]。(後にはラヴェルもディーリアスのヴェリズモ・オペラである「赤毛のマルゴー」を同様に編曲した[5]。)その結果、彼の音楽がフランスで知られることはなかった[注 9]。ディーリアスの伝記作家のダイアナ・マクヴェイ(Diana McVeagh)が述べるところでは、この数年の間ディーリアスは「魅力的で、心優しく、自然体、そして好色な人物と知られていた。」一般的に、彼が後に健康の崩壊に繋がる梅毒に感染したのは、この時期のことであると信じられている[2][15]。

ディーリアスのパリ時代は音楽的には多作な時期であった。交響詩「頂にて」は1891年にクリスチャニア(現オスロ)で、1894年にモンテカルロで演奏された。グンナー・ヘイベルグは1897年に自作の演劇「フォルケラーデット」への付随音楽を彼に委嘱している。また2作目のオペラ「魔法の泉」をプラハで上演できることになったものの、公演はどういうわけか実現せずに終わった[16]。この時期の作品には他に幻想序曲「丘を越えて遥かに」(1895年-1897年)と、管弦楽のための変奏曲「アパラチア」(1896年;1904年に声楽と管弦楽のための曲に改作)がある[8]。

最初の成功

[編集]

1897年、ディーリアスはドイツ人の画家であるイェルカ・ローゼンと出会った。彼女は後に彼の妻となる人物である。プロの絵描きであったイェルカはオーギュスト・ロダンとも親交があり、パリで開催される美術展のアンデパンダン展でも常連であった[2]。彼女はすぐさま若き作曲家の作品への称賛を明らかにし[17]、ドイツの哲学者ニーチェやグリーグの音楽への情熱を共有する2人は惹かれ合っていった[2]。イェルカはパリから64キロ、フォンテーヌブローとの境に地点に位置するグレ=シュル=ロワン村に家を購入した[2]。ディーリアスは彼女を訪ねてその地に向かい、一時フロリダへと戻った後は移り住んで彼女と暮らすようになった。2人は1903年に結婚し、ディーリアスはその後第一次世界大戦中にドイツ兵が進軍してくる危険に見舞われた一時期を除き、生涯をグレで過ごした[2]。ディーリアスはこの頃から英国式にフレデリックと名乗るようになった。彼らの結婚生活は一般的なものではなかった。当初、夫婦の主な収入はイェルカの稼ぎであり、2人には子どもがおらず、さらにディーリアスは夫として信頼の置ける人物ではなかった。イェルカは夫の愛人関係にしばしば頭を悩ませていながらも、その献身的な態度が揺らぐことはなかった[2]。

同年、ディーリアスは自作を支援してくれるドイツ人の庇護者と巡りあうことができた。エルバーフェルトの指揮者であるハンス・ハイム、フリッツ・カッシーラー、アルフレート・ヘルツとデュッセルドルフのユリウス・ブーツである[3]。ハイムは1897年11月3日に彼の「丘を越えて遥かに」をドイツ語のタイトル(Über die Berge in die Ferne)で指揮しており、これがドイツ国内におけるディーリアス作品の最初の演奏であったと考えられている[18]。1899年にはヘルツがロンドンのセント・ジェームズ・ホールでディーリアスの楽曲による演奏会を催し、そこでは「丘を越えて遥かに」、合唱曲「ツァラトゥストラの夜の歌」とオペラ「コアンガ」からの抜粋が演奏された。ロンドンでのオーケストラコンサートがまだ珍しかった当時にあって、この出来事は名の知られていない作曲家にとっては類い稀な機会であった[19]。演奏会評は前向きなものであったが、再びディーリアスの作品が英国のコンサートホールで聴かれるのは1907年になってからのことである[18]。

管弦楽曲「パリ:大都会の歌」が1899年に完成し、ハイムに捧げられた。ハイムはこれを1901年12月14日、エルバーフェルトにて初演している。この公演について地元の新聞がいくらか批判的な評価を寄せている。この評によると、ディーリアスは聴衆をバスに乗せてパリの夜の名所へ次々と連れ回すものの「彼は我々が大通りのカフェで豊かなジプシーの音楽を聴くことを許してはくれない。常にシンバルとタンバリンが、大体2つのキャバレーから同時に聞こえてきてしまうのである[18]。」この作品はその後一年経たぬうちに、ベルリンでフェルッチョ・ブゾーニの指揮によって再演されている[18]。

この時期に行われたディーリアスの作品の初演は、大半がハイムもしくはその仲間のドイツ人指揮者らによって行われた。1904年にはカッシーラーが「コアンガ」を初演、同年にはエルバーフェルトで「ピアノ協奏曲 ハ短調」が初演され、デュッセルドルフでは管弦楽曲「生命の踊り」が初演された。デュッセルドルフでは翌年にも「アパラチア」(フロリダで採集したかつての奴隷の歌に基づく、合唱と管弦楽のための変奏曲)の初演が続いた。合唱曲「海流」は1906年のエッセン、オペラ「村のロメオとジュリエット」は1907年のドイツで初演を迎えた[2]。ディーリアスの名声は第一次世界大戦まで衰えることはなかった。1910年には狂詩曲「ブリッグの定期市」が、ドイツの36の異なるオーケストラによって演奏されている[3]。

名声の高まり

[編集]

1912年 イェルカ画

1907年までには、ドイツ各地で作品が取り上げられたことによって、ディーリアスはビーチャムの言葉を借りるならば「年が進むにつれてかさが増す繁栄の波の上に、危なげなく浮かんでいた[20]。」ヘンリー・ウッドは同年に、「ピアノ協奏曲」の改訂版の初演を行っている。また、この年にはフリッツ・カッシーラーがロンドンで指揮台に登っており、ある演奏会ではビーチャムのニュー・シンフォニー・オーケストラを指揮して「アパラチア」を披露している。この時までディーリアス作品を耳にしたことがなかったビーチャムだったが、これに驚愕してその後の生涯にわたってディーリアスの音楽に心酔することになった[21]。数週間後の1908年1月11日、リヴァプールにおいてビーチャムは管弦楽のための夜想曲「パリ: 大都会の歌」のイギリス初演を行った[22]。その年の暮れには。ビーチャムは「ブリッグの定期市」をロンドンの聴衆に紹介し[23]、フェルナンデス・アルボスが「生命の踊り」を取り上げた[24]。

1909年、ビーチャムは4人のソリストと2群の合唱、大オーケストラのために書かれた、ディーリアスの演奏会楽曲でも最大規模で最も野心的な「人生のミサ」を、初めて全曲演奏した[2]。この曲はリヒャルト・シュトラウスの「ツァラトゥストラはこう語った」と同じニーチェの作品に基づいていたが、シュトラウスの作品を完全な失敗作とみなしていたディーリアスは、彼の作品とは距離を置いていた[18]。一方のシュトラウスもエルガーを称賛しながらディーリアスを認めようとはせず、ディーリアスに対し夜想曲「パリ」を指揮したくないと伝えていた。「私には交響的発展が乏しすぎるように見受けられ、さらにシャルパンティエの真似事のように思われる[25]。」

20世紀初頭に作曲されたディーリアスの楽曲には、彼の作品の中でも最も人気を獲得した作品が含まれる。「ブリッグの定期市」(1907年)、「夏の庭で」(1908年、1911年改定)、「川面の夏の夜」(1911年)、「春初めてのカッコウの声を聴いて」(1912年)などである。これらに関してマクヴェイはこう述べている。「これらの見事な牧歌を聴けばほとんどの場合、作曲者がドイツの血筋を持ちフランスに居住した人物であるにもかかわらず、『イングランド』という言葉が思い浮かぶ[2]。」1910年に、ビーチャムはロンドンのロイヤル・オペラ・ハウスでオペラシーズンを催した。彼は自らの一家の巨額の資金を背景に、採算を度外視して集客の見込みが薄い演目もいくつか取り上げた。「村のロメオとジュリエット[注 10]」などである。演奏会評はおおむね穏健なものであったが、タイムズ紙は曲の管弦楽的側面を称賛しつつこう批評した。「ディーリアス氏には、声楽のために劇的な曲を書く感覚が極めて乏しいようである[27]。」曲には非常に美しい瞬間があるものの、楽劇としては効果的に書かれていないという点については、他の批評家たちも賛同している[28]。

戦中、戦後

[編集]第一次世界大戦の最中には、ディーリアスとイェルカは敵襲を避けるためグレを離れた。2人はイングランド南部に仮住まいを設け、ディーリアスはそこで作曲を続けていた。1915年発行のミュージカル・タイムズ誌には、ディーリアスを称賛する作曲家ピーター・ウォーロックのコメントが掲載された。それは以下のようなものである。

彼はこの国(イギリスのこと)では音楽家として公的な職には何も就いていない。彼は音楽院等で教鞭を執るということもなければ、音楽教授や博士の名誉に与ってすらいない。彼は演奏会を開きもしないし、自分の音楽を宣伝することはない。オーケストラの指揮もしなければ、公に楽器を演奏することもないのである。(ベルリオーズですらタンバリンを演奏したというのに!)[9]

ウォーロックは、ディーリアスを一心に自作へ集中する作曲家であると記述している。「ディーリアスの音楽には外面的な視点が存在しない。自らの存在の奥底で彼の音楽に彼の音楽を感じるか、または何も感じないか、このどちらかしかない。ビーチャム氏の指揮する場合を除き、彼の作品の超一流の演奏に出会うことが滅多にないのは、一部にはこうした理由もあると思われる[9][注 11]。」

ディーリアスの戦時中の主要作品のひとつである「レクイエム」は、「戦争に散った全ての若き芸術家の思い出に」捧げられている。この作品は伝統的なキリスト教の典礼には全く則っておらず、死後の生命や祝祭といった概念を避ける代わりに汎神論的な自然の再生を謳っている。1922年のロンドンにおいて指揮者のアルバート・コーツがこの曲を演奏した際には、無信仰な内容が一部の信心深い人々の反感を買った[注 12]。こうした批判的姿勢はディーリアスの死後もくすぶり続け、イギリスで「レクイエム」が次に演目にのぼったのは1965年になってからのことで、1980年までに世界中でもわずか7回しか演奏されなかった。ディーリアス作品が日常的に取り上げられていたドイツでは、大戦の勃発と共に演奏されることはなくなり、元に戻ることはなかった[30]。にもかかわらず、ヨーロッパ大陸の作曲家には変わらず彼を支持する者もいた。ビーチャムが残した記録によれば、バルトークやコダーイはディーリアスを称賛しており、特に前者は自作をディーリアスに送って意見を求めると同時に、ハンガリーやルーマニアの大衆音楽に興味を持たせようとすることが習慣となっていたという[31]。

終戦までに、ディーリアスとイェルカはグレに戻ってきていた。彼には1880年代に感染したと思われる梅毒の症状が現れ始めており、1910年には第3期と診断されていた。彼はヨーロッパ中の医師を訪ねて治療を受けたが、1922年までには2本の杖で歩行するようになり、1928年には全身麻痺を起こしてついに失明してしまう。その間の1923年には、イェルカの手助けにより「ヴァイオリン・ソナタ第2番」を作曲している。彼に戦前のような栄華が再び訪れることはなかった。治療にかかる費用は追加の出費となり、視力を失った彼にとって困難となった創作活動は中断を余儀なくされていた。また、大陸では彼の作品が演奏されなくなっていたため、著作権収入も減少していた。ビーチャムは彼らにそっと財政的援助を行っており、また音楽家の後援をしていた作曲家のヘンリー・バルフォア・ガーディナーがグレに家を購入し、ディーリアスとイェルカが賃料を払わず暮らせるようにした[2]。

ビーチャムは1920年から1923年にかけて、一時コンサートやオペラの舞台から退いていたが、1920年にはコーツが「高い丘の歌」を初演、ヘンリー・ウッドとハミルトン・ハーティがクイーンズ・ホールやハレ管弦楽団の演奏会にディーリアスの音楽を取り上げた[3]。ウッドは1920年に「ヴァイオリンとチェロのための協奏曲」、1923年には「夜明け前の歌」と「ダンス・ラプソディ第2番」のイギリス初演を手がけている[32]。ジェームズ・エルロイ・フレッカーの戯曲「ハッサン」(1923年)への付随音楽がヒズ・マジェスティーズ劇場で281回の上演回数を数え、これによってディーリアスは金銭的、芸術的に成功を収めた[8]。その後ビーチャムが復帰したことにより、ハドリーの言によればディーリアスは「彼の最も熱心な支持者たちも思い描いたこともなかったような人物、つまり真に大衆的な成功者」となった。ハドリーは特に、ビーチャムが総監督となって1929年にクイーンズ・ホールで行われた、6日間に及ぶディーリアス音楽祭を引き合いに出している。これには作曲者自身も車椅子(bath chair)で出席していた。「独唱や合唱が含まれていようがいまいが、彼の管弦楽表現の粋」が奏でられ、ホールは満員となった[3]。ウォーロックが6つの演奏会のうち3つについて詳細なプログラムを作成し、ビーチャムの音楽祭の運営を補佐した[29][33]。音楽祭では室内楽曲や歌曲をはじめ、「村のロメオとジュリエット」からの抜粋、ピアノ協奏曲やヴァイオリン協奏曲が取り上げられ、声楽曲「シナーラ」と「去り行くつばめ」の初演が行われ、「人生のミサ」で閉幕となった[8]。マンチェスター・ガーディアン紙の音楽批評家ネヴィル・カーダスは、音楽祭の期間中にディーリアスとあっている。彼は作曲者の身体が蝕まれていることを記しつつも「彼には惨めなことなど何もなかった(中略)彼の表情は力に満ち尊大で、そこに刻まれたあらゆる皺は彼の大胆不敵な生き様を物語っていた。」としている。カーダスによれば、ディーリアスは明らかなヨークシャー地方のアクセントで、「自分達の心の中(feelin's)を恐れる」ような人々が書いたイギリス音楽の大半は、2度と聴くべきではない薄っぺらな音楽として忘れてしまったと語ったという[34]。

晩年

[編集]イギリスの若いディーリアスファンであったエリック・フェンビーは、ディーリアスがイェルカに口述することで作曲をしようとしていることを知り、無償の筆記者として彼に奉仕することにした。1928年からの5年間、彼はディーリアスの下で働き、ディーリアスが口で伝える新曲を書き留めるとともに、以前の作品の校訂作業も手伝った。彼らが2人で製作したのは「シナーラ」(詩:アーネスト・ダウスン)、「去り行くつばめ」(詩:ウィリアム・アーネスト・ヘンリー)、「夏の歌」、「ヴァイオリンソナタ第3番」、歌劇「イルメリン」への前奏曲と、30年前に作曲された短いオペラ「赤毛のマルゴー」の曲を再利用した「田園詩曲」(1932年)などである。マクヴェイは、イェルカに捧げられている、ウォルト・ホイットマンの詩を基にした管弦楽伴奏合唱曲「告別の歌」を、両者の最大の共同制作に位置づけている[2]。この時期に生み出されたほかの曲には、イギリスの著名なチェリストであるベアトリス・ハリスンのために書かれた「カプリースとエレジー」、ディーリアスがフェンビーに捧げた小規模な管弦楽曲「幻想的舞曲」がある[35]。不可解な旋律で開始されるヴァイオリンソナタ第3番は、彼らの仕事のやり方がまだ出来上がる前にディーリアスがフェンビーに口述しようとしたものだった。フェンビーは当初旋律を拾い上げることが出来ず、ディーリアスは彼に対して「(この)坊やはよろしくない(中略)単純なメロディーすら書き取ることが出来ないのか。」と思ったのだった[36][注 13]。フェンビーは後年、ディーリアスと共に働いた経験を本にまとめている。そこで語られている詳細のひとつに、ディーリアスがクリケット愛好家だったという話がある。2人はオーストラリアのクリケットチームがイギリスを訪れて現地のチームと対戦した際には、高い関心を持ってこれを見守り、また子どもの頃に試合で活躍した話をしては虚ろな状態だったイェルカを楽しませた[37]。

有名作曲家の楽曲で、公開演奏がなされる前に録音によってまず聴かれることになった初めての例は、ディーリアスの「歌と踊り」であった。この曲は1915年に作曲されたが、演奏の機会に恵まれなかった。1929年にウォーロックがビーチャムを説得し、5月7日に録音が行われたが、初演されたのは10月16日になってから、ロンドンのエオリアン・ホールでのことだった[38]

彼ら2人が死去する前年の1933年、自作の「ヴァイオリン協奏曲」を指揮するため空路パリに向かったエルガーが、グレのディーリアスの元を訪れた。ディーリアスは概してエルガーの音楽を称賛してはいなかったが[注 14]、お互いを気に入った2人の間には、1934年2月にエルガーがこの世を去るまで温かい書簡のやり取りが交わされる[8]。エルガーはディーリアスについて「詩人であり、空想家である」と記している[39]。

ディーリアスは梅毒による脊髄瘻に苦しみ、1934年6月10日、72歳でグレに没した。彼は自宅の庭に埋葬して欲しいと願ったが、フランスの当局の許可はおりなかった。代わりに彼が希望したのは、無神論者でありながらも「イングランドの南のどこかの町の教会の敷地で、人々が野生の花を摘んで供えられるところ」への埋葬であった[8]。この時イェルカは容態が悪く、イギリス海峡を渡っての旅に耐えられそうになかったため、ディーリアスは一時的にグレの地方墓地に葬られることになった。

1935年5月、イェルカはイングランドへの旅を行い再埋葬に出席できるだけの体力を回復したと感じていた。ロンドンから約30km南に位置するサリー、リンプスフィールドのセント・ピーター教会が選ばれた。旅の途上でイェルカは病に罹り、到着後すぐドーバーの病院に収容、次にロンドンのケンジントンにある病院へと搬送されることになり、5月26日に行われた再埋葬に立ち会うことが出来なかった。深夜に執り行われた式典について、サンデー・ディスパッチ紙(Sunday Dispatch)は見出しで「揺らめく灯りの下、サリーの教会墓地に60人が集う」と報じた[40]。教区主管代理の祈りの言葉は次のようなものであった。「神の慈愛の中旅立たれる魂が平和の中で休まれんことを[41]。」イェルカは2日後の5月28日にディーリアスの後を追った。彼女も夫と同じ墓の中で眠っている[2]。

ビーチャムはもともと1961年にサリーの別の場所に埋葬されたが、1991年にディーリアス夫妻の墓地より程近い場所に再埋葬された[22]。

音楽

[編集]影響を与えた人物

[編集]

1929年のロンドンでの音楽祭の後、タイムズ紙の音楽批評家がディーリアスについてこう記している。「(ディーリアスは)どの楽派にも属さず、いかなる伝統も継承せず、音楽の形式や内容、様式的には他のどの作曲家とも異なっている[42]。」しかしながら、この「際立って独立的で個性的な語法[43]」は、彼が多くからの影響を吸収してきた長い修行期間の賜物なのである。ディーリアスが後に断言したところによると、彼の芸術が築き上げられる過程において最初の重要な経験となったのは、ソラノ・グローヴで河を下って彼の耳に届くプランテーションの歌だった。これらの歌がまずはじめに自分を音楽での自己表現へと駆り立てたのだと、彼はフェンビーに語っている[44]。フェンビーはこれを受けて、ディーリアスの初期作品の多くが「黒人霊歌やフォークソングをしのばせる」ものであり、「管弦楽によってはそれ以前には聞かれることのなかった、また以後も滅多に聞かれない」音であると記述している[45]。ディーリアスは、アメリカ滞在以前から「黒人」音楽に親しんでいた可能性がある。1870年代にテネシー州、ナッシュビルの歌手グループであるフィスク・ジュビリー・シンガーズがイギリスやヨーロッパに演奏旅行に訪れており、ブラッドフォードで催したいくつかの演奏会も非常に好評を博していたからである。ディーリアスが1933年にエルガー宛てにしたためた手紙には、黒人の農場労働者の「美しい4声の和音」と書かれており、彼は無意識にフィクス団が歌った霊歌について書いていたのかもしれない[46]。

ディーリアスはライプツィヒでワーグナーの熱心な信奉者となり、ワーグナーの無限旋律の技法を習得しようとしていた。ディーリアス学者のクリストファー・パーマーによれば、息の長い旋律を作り上げるディーリアスの能力は、彼がずっとワーグナーから借り受けていたものであった。ワーグナーからは半音階的和声法による「果てなく増していく音の官能性」の知識も習得していた[47]。しかし、ディーリアスに他の誰よりも最も大きな影響を与えたのはグリーグであった。このノルウェーの作曲家はディーリアス同様に自然および民謡から着想を得る人物であり、ディーリアスの初期作品を少なからず特徴付けるノルウェー風の味付けは、グリーグに触発されてのことであった[48]。音楽ライターのアンソニー・ペインはこう考えている。グリーグの「軽やかで非発展的な半音階の用法から、(ディーリアスは)ワーグナーの重荷を下ろす方法を見出した[8]。」ディーリアスは最初期にはショパンから影響を受けており、その後は同時代のラヴェルやリヒャルト・シュトラウスから[49]、そして「ブリッグの定期市」にディーリアスが注目するきっかけを作った、ずっと年少のグレインジャーが着想の源となった。

パーマーによると、ディーリアスが方向性を見定めるに当たって、フランスの同時代人であるドビュッシーを参考にしたか否かは、議論の余地の残るところである[50]。パーマーは両者の間に美的感覚の類似点を見出しており、また両者が性格面、熱意面のいくつかの点で共通することを指摘している。2人とも初期にはグリーグの影響を受けており、ショパンを称賛していた。また、海を音楽で描写したということ、歌詞を持たない声楽の使用ということでも繋がりを見せる。パーマーによれば「ブリッグの定期市」の開始部分は「ディーリアスの中でも最もドビュッシー的な瞬間」である[51]。ドビュッシー自身は、1901年3月16日のディーリアスのソプラノと管弦楽のための「2つのデンマークの歌」の演奏会評として、こう記している。「曲は非常に甘美で淡い。裕福な隣人が病から脱しようとする時にいたわるような音楽である[52]。」一方のディーリアスはドビュッシーの管弦楽法を称賛しつつも、彼の作品は旋律を欠いていると考えていた[51]。後者のような意見はディーリアス自身の音楽にも頻繁に向けられるものである[53][54]。しかしながら、フェンビーはディーリアスが大衆の好みを軽視していたことを認めつつも、心地よい楽曲の形で「大衆に望みのものを提供する」ような[55]、ディーリアスの「旋律的で詩的な散文」に注目を促している[56]。

様式の変遷

[編集]ペインの述べるところによれば、ディーリアスは初期の因習的なスタイルから出発し、創造的なキャリアを経て、容易に見分けられる「他の誰の作品とも違う」スタイルへとたどり着いた[8]。彼は次第に自分らしい音を見出していき、意欲的な未熟期に作り上げた方法論を、ペインの認識するところの「それ自体が対照性や発展性という巧妙な意味を有し、ますます豊かになる和声構造[53]」を伴う円熟の作法に置き換えていった。1920年代から1930年代にかけてオックスフォード大学出版の音楽編集者だったヒューバート・フォスは以下のように書いている。ディーリアスは楽器の既知の性能から音楽を創るのではなく、むしろ「響きを第一に考え」た上で、そうした特定の音響を生み出すような方法を探ったのである[57]。ディーリアスが様式的に完成に至ったのは1907年頃であり、この時期に彼は名声をものにした一連の主要作品に着手している[53]。フォスはディーリアスがソナタ形式や協奏曲形式などの伝統的な形式を拒絶していったことに、彼の更なる成熟を認めている。フォスはディーリアスの音楽が「建築ではないのは確かであり、絵画、特に点描で描かれたものにより近い。」と述べている[57]。絵画との類似性についてはネヴィル・カーダスも同様に論じている[54]。

名声を得るまで

[編集]ディーリアスの最初期のの管弦楽作品は、クリストファー・パーマーの言によれば「仮に魅力的だとしても、生気のない水彩画家」の作品であった[58]。組曲「フロリダ」(1887年作、1889年改定)は「グリーグとアフリカ系アメリカ人の、腕利きによる組み合わせ」であるが[59]、最初のオペラである「イルメリン」(1890年-1892年)にはディーリアス作品だとわかるような箇所がひとつもない。和声や転調は因習的で、ワーグナーとグリーグからの影響が色濃く見られる。ペインは1895年以前に書かれた楽曲に、長く興味をそそるような作品は全くないと言い切っている。最初に様式感の進歩が明らかとなるのはオペラ「コアンガ」(1895年-1897年)であり、そこでは豊かさを増した和声がより素早い変化を見せる。これによりディーリアスの「まもなく鉱脈を掘り当てるのが確実な方向へ向かっている感覚」を知ることが出来る[53]。「パリ:大都会の歌」(1899年)ではリヒャルト・シュトラウスの管弦楽法に倣っているが、ペインは経過句が静かな美しさを湛えながらも、後の作品のような深い個人的没入には欠けるとしている。ディーリアスの駆け出し期の最後の作品となった「パリ」は、フォスの記すところでは「ディーリアスの音楽絵画の中で、最高でないにしても最も完成された作品のひとつ」である[57]。

「パリ」の後に書かれた各主要作品において、ディーリアスは管弦楽と声楽を合わせて用いている。そうした楽曲の中で最初のものは「村のロメオとジュリエット」である。これは幕と場からなる一般的なオペラの形態からは離れて、絵画的描写の移り変わりの中で悲劇的な愛の話を語る音楽劇である。音楽的には、修練期に書かれた初期オペラ作品からの著しい様式的進歩が見られる。「楽園への道」として知られる幕間曲について、ウォーロックは「死すべき運命のあらゆる悲劇的な美しさが(中略)圧倒的で、ほとんど耐えがたい辛辣さを持った音楽へと集められ、注がれる」様を表すと記した[9]。この作品において、ディーリアスはこれ以降の彼の作品の全てを特徴付ける音の綾を実現し始めた[53]。ディーリアスの音楽はしばしば形式と旋律を持たないと考えられている。カーダスは、第一の要素になっていないにしても旋律は豊富にあり「移りゆく和声の中を漂い旋律自身を紡いでいる」と論じた。カーダスはこの特徴について、他にはドビュッシーのみが有するものだと考えている[54]。

ディーリアスの次なる作品「アパラチア」では、後年の作品で繰り返し現れる更なる特性が盛り込まれた。それは歌詞のない声楽の器楽的な使用であり、この曲の場合はソラノ・グローヴでディーリアスに霊感を与えた、遠くの農場の歌を表現している[53]。ペインは「アパラチア」には技法上限られた進歩しか見られないと論じているが、フェンビーはある管弦楽のパッセージがディーリアスの「大自然に見られるすべての命あるものの儚さ」という考えを初めて表現したものだと特定してる。この作品以降は、単にパッセージに留まらず各作品全体がこの考え方によって形作られていくことになる[60]。ディーリアスのキャリアの転換期は、次の3つの声楽作品で終わりを迎える。「海流」(1903年)、「人生のミサ」(1904年-1905年)、「日没の歌」(1906年-1907年)の3作である。ペインはこれらがそれぞれ、ディーリアスの様式が完全に成熟した形で姿を現そうともがいている傑作であると敬意を表した[53]。フェンビーは「人生のミサ」がディーリアス作品の一般的な系譜からは外れたところに位置しており、他のどの曲とも異なる「広大な幕間」であるが、それでも彼の発展においては不可欠な要素であると記している[61]。

完全なる開花

[編集]「ブリッグの定期市」(1907年)はディーリアスのスタイルの完成を知らせる作品である。ここでは彼が音の詩人でるという事実を確固たるものにする小規模なオーケストラが初めて使用されており、ワーグナーやグリーグからの影響はほとんど完全に消え去っている[53]。数年のうちに続く作品は「夏の庭で」(1908年)、「生命の踊り」(1911年)、「川面の夏の夜」(1911年)、「春初めてのカッコウの声を聴いて」(1912年)である。批評家のR.W.S.メンドル(Mendl)はこれらの作品について、以前の型どおりの音詩には欠けていた統合性と形態を有する「見事な自然観察」であると記述した[62]。これらの作品はイギリスの演奏会では常連の演目となり、そこに通うイギリスの聴衆の頭にディーリアスの音楽の性格を確立する助けとなった。しかし、アーネスト・ニューマンによると、これらの作品に注目が集まり彼のより幅広い作品群が無視される結果になったことで、ディーリアスにとっては利益となったのと同等に打撃にもなったという[63]。これらの作品では、10以上のパートに分割された弦楽器に対して木管楽器の旋律や装飾が合いの手を入れるという、ディーリアスの成熟した管弦楽の典型的な響きが聞かれる[53]。「北国のスケッチ」(1913年-1914年)では、ディーリアスは弦楽合奏を12パートに分けており、ハープ、ホルン、クラリネット、ファゴットが生命の途絶えた冬の情景を喚起させる[64]。ペインの見方ではこの「北国のスケッチ」がディーリアスの作曲技法の頂点を築くものであるが[53]、フェンビーはさらに後の交響詩「おとぎ話」(1917年)にその栄誉を譲ると考えている[65]。

この時期のディーリアスは、純粋な管弦楽曲だけを作曲していたわけではない。彼は最後となるオペラ「フェニモアとゲルダ」(1908年-1910年)を書いている。この曲は「村のロメオとジュリエット」同様に絵画的な形式となっており、彼の円熟したスタイルを示している。この時期の合唱曲には有名な「アラベスク」(1911年)と「高い丘の歌」(1911年)があり、これらは関係のない和音を並置するという方法で書かれており、ディーリアス作品の中でも最も急進的なものとなっている[8]。後者は完全に歌詞のない歌曲となっており、ウォーロックによれば現存する合唱曲の中でも最難曲に含まれるという[9]。1915年以降、ディーリアスの興味は修練期以来ほとんど手をつけていなかったソナタ、室内楽、協奏曲という伝統的形式に向かうことになる。これらの作品の中から、ペインは2つの作品に焦点を当てている。不慣れなジャンルにおいても、ディーリアスがいかに自らのスタイルに忠実であり続けたかを示す「ヴァイオリン協奏曲」(1916年)と、慣れ親しんだ管弦楽の味わいを用いずに、メロディーによって成功を収めた「チェロソナタ」(1917年)である[53]。しかし、カーダスはディーリアスの室内楽曲や協奏曲は大部分が失敗作であるとの評価を下している[54]。ペインによれば、1917年以降は病魔に蝕まれたことでディーリアスの創作は全体的に量、質ともに低下していく。しかし、ペインは付随音楽「ハッサン」(1920年-1923年)を非難の的から外し、この作品にはディーリアスの最高の仕事が含まれると考えている[8][53]。

最終期

[編集]1929年からの4年間、フェンビーの助けを得たディーリアスは2つの主要作品を生み出し、しばしば若い頃に書いて未出版のままになっていた作品を掘り起こすなどして、いくつかの小品を書き上げた。主要作品のうち1作目は、彼が以前に「人生と愛の詩」という題で収集していたスケッチに基づく管弦楽曲「夏の歌」である[66]。この作品の新たな開始部を口述するにあたって、ディーリアスはフェンビーに「想像してくれたまえ。ヒースの生い茂る崖に腰掛けて海を見渡しているところを」と問いかけた[67]。これは口述の過程が穏やかで余裕に満ちたものだったという意味ではない、とフェンビーは言う。雰囲気は大抵荒々しく、神経がおかしくなるようなものだった[68]。もうひとつの主要作品は、ウォルト・ホイットマンの詩に付した「告別の歌」と題する楽曲である。こちらはフェンビーにとってさらに驚くべき展望を持つ作品であった。「実に様々な方面への複雑な思考が、しばしば一度にやってきた。オーケストラと声楽のバランスの問題、より広い範囲の誤解の可能性(後略)」が組み合わさることによって、各部分が終わるごとにディーリアスと助っ人は疲れ果ててしまった。それでも、両作品は1932年には演奏可能な状態に出来上がったのだった[35]。この最後の合唱作品の音楽について、ビーチャムは「強靭で、雄々しい生気、『人生のミサ』の偉大な合唱部の名残である雰囲気や性格」があると書き残している[69]。ペインはこの作品が「ほとんどホルストのような明快さの中に位置づけられ、活力を持って勝ち誇った」楽曲であると記述した[53]。

受容

[編集]

ディーリアスが認知されるようになるには時間がかかった。1899年、彼はすでに37歳となっていたが、彼の作品の大半は未出版であり、大衆には知られていなかった。1894年2月25日にモンテカルロにおいて、イギリスの作曲家の作品による演奏会が開かれてディーリアスの交響詩「頂にて」が演奏された際、ミュージカル・タイムズ紙は次のように作曲者に序列をつけた。「(略)バルフ、マッケンジー、オークリー(Oakeley)、サリヴァン(中略)そしてディーリアスという者だが、彼のことはどうでもいい[70]。」モンテカルロでの公演は好評を博し、ディーリアスにはモナコ大公妃アリス・ヘインから祝福の手紙が贈られたものの、これによってこの交響詩や彼の他の作品の演奏依頼が来ることにはならなかった[71]。ディーリアスは歌曲を60曲以上作曲しており、そのような歌曲が時おり個々に声楽リサイタルで取り上げられていた。タイムズ紙の批評家はそれらを「フリッツ・ディーリアスの奇妙な歌」と呼んで、次のような懸念を表明している。「この作曲家が疑いなく有する力量は、誰か他の有能な音楽家の矯正を受けてより良いものになったり、また適切に発展するようなことがあったりしてはならないものだ[72]。」

1899年5月にロンドンのセント・ジェームズ・ホールで行われたコンサートについて、ミュージカル・タイムズ紙の評論家は一部の音楽の未熟さを指摘したものの、「注意を引きつけて離さなかった発想の大胆と男らしい力強さ」を讃えた[73]。しかしながら、ここで「しかと評判を見せつけ」て、このイベントがかつてなかったと思われる程にディーリアス作品のその後の演奏へと弾みをつけたにもかかわらず、以後何年にもわたってディーリアス作品がイングランドで聴かれることはなかったと、ビーチャムは書き残している[74]。ディーリアスがより高く評価されていたのはドイツであり、彼の作品が次々演奏されて成功を収める様は、ビーチャムがディーリアスの人気を「唯一リヒャルト・シュトラウスに次ぐ」と記したほどであった[75]。

イングランドでは、1907年10月22日に「ピアノ協奏曲」がクイーンズ・ホールで初演され、ソリストのTheodor Szántoの華麗さと、曲自体が持つ力に称賛が集まった[76]。この時を境としてディーリアスの音楽はイギリスとヨーロッパ大陸の両方で次第に知られるようになっていき、彼の作品の演奏機会も増えていった。ビーチャムは1909年6月にクイーンズ・ホールで、「人生のミサ」の公演を行った。これはエルバーフェルトから聴きにいていたハンス・ハイムの心を捕らえることこそなかったものの[18]、ビーチャムの述べるところでは多くのプロ、アマチュアを問わぬ音楽家たちがこの曲を「ここ50年間に同ジャンルで書かれた曲の中で、最も深い感銘を与え、独自性のある業績」であると考えたという[20]。にもかかわらず、批評家の中にはディーリアスの音楽が一般聴衆に対し、魅力的に聞こえるかどうかに疑問を呈する者もおり、また一部にはよりはっきりと敵意を示す者もいた[注 15]。

1910年からは、ディーリアス作品はアメリカでも演奏されるようになった。「ブリッグの定期市」や「夏の庭で」は、1910年から1911年にウォルター・ダムロッシュ指揮によるニューヨーク・フィルハーモニック管弦楽団の演奏で取り上げられた。1915年11月には再びニューヨーク・フィルハーモニックの演奏で、グレインジャーが「ピアノ協奏曲」のアメリカ初演を行っている。ニューヨーク・タイムズ紙の評論家は、この作品には釣り合いが取れていないと記した。それは和声的には豊かだが、色彩と美しさは「ひどく未熟で醜いと言ってよい程の」演奏効果と組み合わされているという内容であった[79]。

ディーリアスの有名作品群は、その後彼の生涯を通じてイギリス国内外で演奏されたが、そうした演奏会はしばしばビーチャムの後援によるものであった。ビーチャムは、1929年10月と11月のディーリアス音楽祭でも主催者を務めている。タイムズ紙の批評家はこの音楽祭を振り返って、開場が満席であったことや「これまで別段人気が出るわけでもなく楽しまれてきた音楽」に対して、一見熱狂が起こっているかのようであると記している。しかし同時に、このような新しい需要に確固たる基盤があるのかどうか疑問を呈してもいる[42]。ビーチャムはディーリアスの死後も彼の作品の普及活動を続け、第2回の音楽祭が1946年に、第3回がブラッドフォードで1962年に(これはビーチャム亡き後のことだった)、ディーリアスの生誕を祝うために開催された。これらの演奏会が直面したのは、彼の音楽に対する一般聴衆の無関心であった[80]。音楽学者のデリック・クックは1962年のディーリアス生誕100年祭の折り、以下のように意見している。「自分の名誉を貶めてしまうという意味において、病み付きのディーリアスファンだと宣言することは、コカインやマリファナの中毒だと認めるのとあまり変わらない[81]。」

ビーチャムは1961年にこの世を去った。彼は、フェンビーが「そのとき、ディーリアスの音楽が消えてなくなってしまうのを、もはや何物も救うことが出来ないと、多くの人が思った」と記したほどに、ディーリアス音楽に特別に精通していた[12]。しかしながら、他の多くの指揮者らもディーリアス音楽を支持してきており、またディーリアス生誕100周年からはディーリアス協会が「ディーリアスの生涯と作品に関する、より広い知識を築き上げる」という目標を推し進めている[82]。とはいうものの、彼の音楽が流行となったことはかつてなく、それは支持者や批評家もしばしば認めるところである[注 16]。ディーリアスの音楽は「しばらくしないと良さがわからないもの」ではないかという意見に対し、フェンビーはこう答えている。「ディーリアスの音楽は後になれば良さがわかるというものではない。ある人は初めて聴いた時から気に入るだろうし、またある人には最初から最後まで受け付けられないものだ。それは決して多くの人に訴えかけるわけではないが、一部の人からはどんな時も、心から愛されるような芸術なのである[85]。」2004年のディーリアス没後70周年に際して、ガーディアン紙のジャーナリストであるマーティン・ケトル(Martin Kettle)は、1934年にカーダスが論じた、ディーリアスが技法的にも感情的にも特異な作曲家であるという意見を取り上げている。ディーリアスは古典的な形式を回避しているものの、彼を単なる「音色家、印象主義者、または筋書きのある音楽を作る人物」とみなすのは間違いであると、カーダスは信じていた。カーダスは次のようにも書いている。ディーリアスの音楽の変わらぬ特長は「静けさの中に情熱を想起させることだ(中略)ディーリアスはいかなる時も、美とは物事を熟考することで生まれるのだと、思い出させてくれるのである[86]。」

記念遺産

[編集]

ディーリアスは死の直前、将来自分の作品が演奏されることで得られる著作権料は、若い作曲家の作品を紹介する年次演奏会のために使われること、という内容の補足を遺書に書き加えていた。ディーリアスはこの追加条項が法的効力を発揮する以前にこの世を去った。フェンビーによると、これに伴ってビーチャムが未亡人のイェルカを説得し、演奏会の案を破棄して著作権料をディーリアスの主要作品の編纂と録音に充てるよう、彼女自身の遺書に書かせたのだという[87]。1935年のイェルカの死後に設立されたディーリアス基金は、この業務を監督するためのものであった。イェルカの遺言で定められたとおり、基金の運営はその大部分をビーチャムが行った。1961年にビーチャムが死去すると基金の役員を補助するための相談役が任命され、1979年からは音楽家慈善基金[注 17]に運営が引き継がれた。基金の活動目標は当初より拡大されており、長年にわたりディーリアスと同時代の他の作曲家の音楽も推進できるようになっている[88]。基金は2010年のロイヤル・フィルハーモニック協会の若手音楽家作曲賞の、共同出資者となっている[89]。

1962年、ブラッドフォードで開催されたディーリアス生誕100年祭に参加した、ディーリアスの熱狂的なファンがディーリアス協会を設立し、フェンビーが初代代表となった[12]。協会は約400人の会員を擁し、基金とは独立してはいるものの近い形で活動を行っている。協会のおおよその目的は、ディーリアスの生涯と作品に関する知識構築を増進し、作品の演奏や録音を奨励することである[82]。2004年には若い音楽家がディーリアスの音楽を学び、演奏することを促すために、協会は毎年のディーリアス賞大会を設立して一等には賞金1,000ポンドを贈っている[90]。1984年にはディーリアス基金がスポンサーとなり、リーズのグランド・シアター[注 18]においてディーリアス没後50周年を記念した「村のロメオとジュリエット」の記念碑的上演が、オペラ・ノースによって行われた[91]。

1968年にBBCテレビでケン・ラッセル監督の映画「Song of Summer」が放映され、イギリスにおいては一般の人々の間にもディーリアスの生涯への関心が高まった。映画はディーリアスとフェンビーが協力関係にあった時期を題材としており、フェンビーも脚本の執筆に加わった。マックス・アドリアンがディーリアス役、クリストファー・ゲイブルがフェンビー役、そしてモーリーン・プライアーがイェルカ役をそれぞれ演じた[92][93]。

アメリカでは、ソラノ・グローヴに小さなディーリアス記念碑が建てられている[94]。フロリダのディーリアス組合は、長年にわたってジャクソンビルで彼の誕生日を祝う祭りを毎年開催している。ジャクソンビル大学では、音楽科が毎年ディーリアス作曲賞を選定している[12]。2012年2月にイギリスの国有郵便会社ロイヤルメールが発行した、「傑出したイギリス人たち」の切手セットでは、ディーリアスが10人の中の1人として選ばれた[95]。

ビーチャムは、ディーリアスの革新者としての役割を強調している。「ディーリアスの最良の点が、彼が古典的伝統を無視して独自の形式を創造した楽曲群において見出されることは、疑いようがない[96]。」フェンビーもこれに続いて、次のように述べている。「真に重要な人物というのは、我々の生命をより美しくするような、新たな方法を発見する人である。フレデリック・ディーリアスはそのような人物だった[92]。」パーマーの記すところでは、ディーリアスの本当の遺産は聴衆に創造的な衝動を催させ、生命の奇跡に対する気付きを与える彼の音楽の能力である。パーマーはジョージ・エリオットの詩「The Choir Invisible」を引き合いに出しつつ、こう結論付けている。「フレデリック・ディーリアス(中略)は、その人生と作品によって世界を住みよい場所に変える、そして文字通りの意味で間違いなく『目に見えぬ音楽隊 'The Choir Invisible'/その者の音楽は世界の喜びである』として作られた、本当の芸術家の仲間の一員である[97]。」

録音史

[編集]ディーリアス作品の最初の録音は、1927年にビーチャムが指揮をしてコロムビア・レコードに行ったものである。曲目は「村のロメオとジュリエット」の間奏曲である「楽園への道」、「春初めてのカッコウを聴いて」で、演奏はロイヤル・フィルハーモニック協会管弦楽団であった。これがその後ビーチャムの生涯にわたって続く、彼の一連のディーリアス録音の始まりとなる[98]。しかし、彼だけが録音を行っていたのではない。1929年から1930年にかけては、ジェフリー・トイが「ブリッグの定期市」、「夏の庭で」、「川面の夏の夜」そして「楽園への道」を録音している。フェンビーは、彼が初めてグレの家を訪れた際、イェルカがビーチャム指揮の「春初めてのカッコウを聴いて」の録音をかけていたと述懐している[99]。1934年、死期が迫るディーリアスにフェンビーはトイが指揮する「夏の庭で」の録音をかけて聴かせた。これがディーリアスが耳にした最後の音楽だったと、フェンビーは述べている[100]。1930年代の終わりまでに、ビーチャムは大半の主要な管弦楽曲と合唱曲の、コロムビアへの録音を出していた。ソプラノのドーラ・ラベットによるいくつかの歌曲の録音では、彼はピアノ伴奏を受け持った[98]。1936年までには、コロムビアとHMVが「ヴァイオリンソナタ第1番」、「同第2番」、「エレジーとカプリース」とより規模の小さい小品の一部を発売した[101]。

オペラの全曲録音は、第二次世界大戦後まで手に入らなかった。ここでもビーチャムが、今度はHMVと組み、先陣を切って1948年にロイヤル・フィルハーモニック管弦楽団、合唱団と「村のロメオとジュリエット」の録音を行った[98]。この曲はその後、1971年にメレディス・デイヴィスがEMIへ[102]、1989年にチャールズ・マッケラスがArgoへ録音しており[103]、1995年にはクラウスペーター・ザイベルがドイツ語版の録音を行った[104]。かつてビーチャムの弟子であったノーマン・デル・マーは、1985年にBBCデジタルへ「イルメリン」の全曲録音を行っている[105]。「フェニモアとゲルダ」に関しては1997年にEMIがメレディス・デイヴィスの録音を再発売しており[106]、同年にはリチャード・ヒコックスがシャンドスでドイツ語版を録った[107]。全主要作品と多くの歌曲の録音は、第二次世界大戦以降、一定間隔をあけて再版を重ねている。これらの録音の再発売の多くは、ディーリアス協会との連携によって行われているものである。協会はディーリアス作品の録音に関して、様々なディスコグラフィーを作成している[注 19]。

主な作品

[編集]ディーリアスは、交響曲と宗教曲を除くすべてのジャンルを作曲しているが、一般的によく知られているのは自由な形式の管弦楽曲である(ただしイギリス国内ではいくつかの大作の合唱曲も親しまれている)。中でも有名なのは、「春初めてのカッコウの声を聴いて」、「ブリッグの定期市」、「楽園への道」などであろう。このうち「楽園への道」は、厳密に言えば歌劇『村のロメオとジュリエット』の間奏曲を、指揮者トマス・ビーチャムが編曲したものである。その他のジャンルの器楽曲は、上演や録音に恵まれていない。

ディーリアスは、出身地であるイギリスにおいて特に高い評価を得ているが、それは指揮者トーマス・ビーチャムに依るところが大きいと考えられている。ビーチャムはディーリアスの作品を率先して評価し、演奏に取り上げており、1961年に亡くなるまでその姿勢を変えることはなかった。

詳細はディーリアスの楽曲一覧を参照

交響曲・協奏的作品

[編集]- ヴァイオリンと管弦楽のための『組曲』(1888年)

- ヴァイオリンと管弦楽のための『伝説』(Légende, 1895年)

- ピアノ協奏曲 ハ短調(初稿:1897年/決定稿:1907年)

- ヴァイオリンとチェロのための二重協奏曲(1915年 - 1916年)

- ヴァイオリン協奏曲(1916年)

- チェロ協奏曲(1921年)

演奏会用序曲

[編集]- 幻想的序曲『丘を越えて遥かに』(1895年 - 1897年)

管弦楽曲

[編集]- 管弦楽組曲『フロリダ』(Suite "Florida", 1886年 - 1887年)

- イプセンによる交響詩『頂にて』(Paa Viderne (Sur les cimes), 初稿:1888年, 第2稿:1890年 - 1892年)

- 夜想曲『パリ:大都会の歌』(管弦楽曲)(Paris: The Song of a Great City, 1898年)

- 古い黒人奴隷の歌による変奏曲『アパラチア』(合唱つき)(Appalachia: Variations on an old slave song, 1902年)

- イギリス狂詩曲『ブリッグの定期市』(Brigg Fair, 1907年)

- 交響詩『生命の踊り』(Lebenstanz, 1908年ごろ。初稿の名は「輪舞は続く La ronde se déroule」, 1899年)

- 幻想曲『夏の庭で』(In a summer garden, 1908年)

- 高い丘の歌(ヴォカリーズの合唱つき)(The Song of the High Hills, 1911年)

- 小オーケストラのための2つの小品 (2 Pieces for small orchestra)

- 春初めてのカッコウの声を聴いて (On hearing the first cuckoo in spring, 1911年 - 1912年)

- 川面の夏の夜 (Summer night on the river, 1911年 - 1912年)

- 楽園への道 (The walk to the paradise garden, 1911年 - 1912年)(歌劇『村のロメオとジュリエット』の中の間奏曲)

- (管弦楽組曲)『北国のスケッチ』(North Country Sketches, 1913年 - 1914年)

- 音詩『おとぎ話(昔ある時)』(Eventyr)

- 夏の歌(A Song of Summer, 1931年)

室内楽曲・独奏曲

[編集]- 弦楽四重奏曲(1888年)

- ヴァイオリンとピアノのためのロマンス(1889年)

- ヴァイオリンとピアノのためのソナタ ロ長調(1892年)

- 弦楽四重奏曲(1893年、散逸?)

- チェロとピアノのためのロマンス(1896年)

- ヴァイオリンとピアノのためのソナタ第1番(1914年)

- チェロとピアノのためのソナタ(1916年)

- 弦楽四重奏曲ト長調(1916年):一般的に「ディーリアスの弦楽四重奏」として知られる成熟期の作品。

- ヴァイオリンとピアノのためのソナタ第2番(1923年)

- ヴァイオリンとピアノのためのソナタ第3番(1930年)

- ハープシコードのためのダンス イ短調(1919)

劇付随音楽

[編集]- ハッサン (Hassan, 1920年 - 1923年)

歌劇

[編集]- イルメリン(Irmelin, 1890年 - 1892年)

- 魔法の泉(The magic fountain, 1894年 - 1895年)

- コアンガ(Koanga, 1895年 - 1897年)

- 村のロメオとジュリエット (Romeo und Julia auf dem Dorfe, 1901年)

- フェニモアとゲルダ (Fennimore and Gerda, 1911年)

声楽曲(歌曲・合唱曲など)

[編集]- シャクンタラ (テノール独唱と管弦楽)(Sakuntara, 1889年)

- モード(テノール独唱と管弦楽)(Maud, 1891年)

- 海流(バリトン、合唱、管弦楽)(Sea Drift, 1903年 - 1904年)

- 人生のミサ(4人の独唱、合唱、管弦楽)(Eine Messe des Lebens, 1904年 - 1905年)

- 日没の歌(2人の独唱、合唱、管弦楽)(Songs of Sunset, 1906年 - 1907年)

- シナーラ(バリトン独唱と管弦楽)(Cynara, 1907年)

- アラベスク(Arabesk, 1911年)

- レクイエム(1913年 - 1914年)

- 水の上の夏の夜に歌うこと(テノール独唱、合唱、管弦楽)(To be Sung of a Summer Night on the Water, 1917年)

- ゆっくり、しかしだれずに (Slow,but not dragging)

- 陽気に、しかし速くなく(Gaily,but not quick)

- 田園詩曲(私はかつて人の多い都会を通って)(Idyll - Once I Passed through a Populous City, 1930 - 1932年)

脚注

[編集]注釈

[編集]- ^ 指揮者のトーマス・ビーチャムによれば、元々Delius姓はDelij姓もしくはDeligh姓からラテンに作り変えられて出来たものであり、これは16世紀のある時期には一般的な習わしだったのだという[4]。

- ^ このときのショパンのワルツは、遺作の「第14番 ホ短調」である[2]。

- ^ 訳注:1548年設立、男女共学のインデペンデント・スクール(Independent school)。

- ^ 訳注:ロンドン西部、ハウンズロー・ロンドン特別区の小さな町。この町で製作されたレオナルド・ダ・ヴィンチの作品が、国内では「アイルワースのモナ・リザ」として知られるが、発音はアイザルワース( [ˈaɪzəlwɜːrθ])。

- ^ 訳注:1857年生まれ、ノルウェーの詩人、劇作家。(Gunnar Heiberg)

- ^ 作曲家のピーター・ウォーロック(本名フィリップ・ヘゼルティン)は、1915年にこの決定はフレデリックの発案によってなされたものでありユリウスのものではないと記しているが、この記述には信頼できる出典が付されていない[9]。

- ^ 建物は彼が去った後に荒廃していたが、ジャクソンヴィル大学がこれを救い出し、1961年にキャンパス内に移設して修復を施している[12]。

- ^ ハドリーによれば、楽団員はビールで買収されたのだという。[3]

- ^ ハドリーは1946年の著作中で、ディーリアスの音楽がいまだにフランスでは知られていないと記している[3]。批評家のエリック・ブロムはディーリアス存命中の1929年にこう書いている。「30年近くフランスに居住していながら、パリにおいて彼の名は一般的な演奏会や音楽家の興味の対象から外れている。グレ(Grez)の川辺の静かな住まいで愛らしく音楽を育むうちに、彼は首都の音楽家との関係を育むのを致命的に怠ってしまった。そうして虚栄心を傷つけられたパリの芸術家サークルが、仕返しとして同じように頑なに彼の芸術を排斥するという結果となってしまったのである[13]。」2007年に批評家のマイケル・ホワイト(Michael White)はこう記している。「ヨーロッパ、ことフランスにおいては俗物根性がいまだにはびこっており、1970年代になってもナディア・ブーランジェがフランスでは一度もディーリアスについて聞いたことがないと訴えていたほどである[14]。」

- ^ このシーズンの他のオペラは、収益の上がるリヒャルト・シュトラウスの「エレクトラ」と、そうではないエセル・スマイスの「難船掠奪民 The Wreckers」、アーサー・サリヴァンの「アイヴァンホー」であった[26]。

- ^ ウォーロックが初めてディーリアスとであったのは、まだ彼が学生だった1911年のことで、ビーチャムが開いたディーリアスの演奏会を聴きに行った時であった。この出会いから友情と手紙のやり取りが始まり、これはウォーロックの死まで続くことになる(彼は1930年に他界している)。ディーリアスはウォーロック自身の初期作品にも深い影響を与えている[29]。

- ^ Oxford Dictionary of National Biographyには、この時の演奏を行ったのがエリック・コーツであるとされているが、これは誤りである。資料としては"Royal Philharmonic Society, Delius's Requiem", The Times, 24 March 1922, p. 10や"The New 'Requiem' by Frederic 〔ママ〕 Delius", The Manchester Guardian, 23 March 1922, p. 8.を参照されたし。

- ^ ディーリアスとフェンビーが協力して創作、改定した全作品の目録はFenby (1981), pp. 261–62.に記されている。

- ^ ディーリアスはエルガーの「交響曲第1番」に関してこう述べている。「開始主題は『パルジファル』の前奏曲の主題を少し変えたものだ。緩徐楽章の主題はヴェルディの『レクイエム』の主題を少し変えたもの。残りはメンデルスゾーンとブラームスから成っており、ずんぐりして管弦楽の魅力がなく、陰気なのに、皆が『傑作』だと叫ぶんだ![25]」彼は「ゲロンティアスの夢」についても吐き気がすると言っていたが、エルガーの「フォルスタッフ」は称賛していた[2]。

- ^ オブザーバー紙はこう書いている。「魅力的、魅惑的な点は全てそれ自身のものだ(中略)しかし、彼の瞑想的で控えめな音楽精神が、今後多くの一般大衆に訴えかけていくか否かは別の問題である[77]。」マンチェスター・ガーディアン紙の音楽批評家のサミュエル・ラングフォードは、ディーリアスの音楽は「過去の形式感や美意識のない現代的な音で出来ている。楽器があちらこちらから入ってくる様子は、幾分子どもじみたパンが小さなおもちゃの葦を引きずってくるかのようである[78]。」

- ^ デリック・クックは、1962年12月の王立音楽協会への挨拶として「知られざるディーリアス」というタイトルを選んだ。クックの述べたところによると、これはディーリアスがどの程度時代遅れとなっていたかを認識していたからであった[81]。1991年にナクソスレーベルから発売の「ヴァイオリン協奏曲」やその他楽曲の録音の解説は、次のような言葉で終わっている。「ディーリアスは今や時代遅れだ。なぜなら、今日では粗野さや耳障りなところのない芸術は好まれないからである[83]。」2010年にロンドンのバービカン・センターで催された、BBC交響楽団によるエルガーとディーリアスの演奏会において、批評家のデイヴィッド・ナイス(David Nice)はエルガーが人気であるのに対し、ディーリアスが「どうしようもなく時代遅れ」であることを見出している[84]。

- ^ 訳注:イギリスの音楽家や音楽会社を援助する慈善団体。(Musicians' Benevolent Fund)

- ^ 訳注:1878年開場、外観はロマネスク建築と中世の建築様式の特徴を併せ持つ。(Grand Theatre)

- ^ 例えば、Stuart UptonとMalcolm Walker編纂によるディスコグラフィー ディーリアス協会(1969年)を参照されたし。また、ディーリアス作品録音目録 ディーリアス協会(2000年)も参照のこと。

出典

[編集]- ^ Jones, Philip (December 1979). “The Delius Birthplace”. The Musical Times: pp. 990–92. JSTOR 963502. (

要購読契約)

要購読契約) - ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v McVeagh, Diana (2004年). “Delius, Frederick Theodor Albert (1862–1934)”. Oxford Dictionary of National Biography. Oxford University Press. 2011年1月21日閲覧。 (

要購読契約)

要購読契約) - ^ a b c d e f g h i j Hadley, Patrick (1949年). “Delius, Frederick”. Oxford Dictionary of National Biography archive. Oxford University Press. 2011年1月21日閲覧。 (

要購読契約)

要購読契約) - ^ Beecham (1944), p. 72

- ^ a b c d e “Frederick Delius”. The Manchester Guardian: p. 6. (11 June 1934).

- ^ “The life and times of Frederick Delius”. Bradford Telegraph and Argus (2012年1月30日). 2013年1月9日閲覧。

- ^ Beecham (1975), p. 18

- ^ a b c d e f g h i j k l m Anderson, Robert; Anthony Payne. “Delius, Frederick”. Grove Music Online. Oxford Music Online. 2010年10月20日閲覧。 (

要購読契約)

要購読契約) - ^ a b c d e Heseltine, Philip (March 1915). “Some Notes on Delius and His Music”. The Musical Times: pp. 137–142. JSTOR 909510. (

要購読契約)

要購読契約) - ^ a b c d e Randel, William (July 1971). “Frederick Delius in America”. Virginia Magazine of History and Biography: pp. 349–66. JSTOR 4247665. (

要購読契約)

要購読契約) - ^ Beecham (1975), p. 28

- ^ a b c d Fenby (1981), p. 257

- ^ Blom, Eric (July 1929). “Delius and America”. The Musical Quarterly: pp. 438–47 2011年1月10日閲覧。. (

要購読契約)

要購読契約) - ^ White, Michael (11 February 2007). “So Mighty, So Unmusical: How Britannia Found Its Voice”. The New York Times 2011年1月21日閲覧。.

- ^ Saffle, Michael; Jeffrey R. Saffle (July - December, 1993). “Medical Histories of Prominent Composers: Recent Research and Discoveries”. Acta Musicologica: 77–101. JSTOR 932980.(

要購読契約)

要購読契約) - ^ Beecham (1975), pp. 71–73

- ^ Beecham (1975), pp. 77–78

- ^ a b c d e f Carley, Lionel (January 1973). “Hans Haym: Delius's Prophet and Pioneer”. Music and Letters: pp. 1–24. JSTOR 734166. (

要購読契約)

要購読契約) - ^ Beecham (1975), p. 104

- ^ a b Beecham (1975), p. 155

- ^ Beecham (1944), pp. 63–64

- ^ a b Mary E Greene, Before the Champions: Frederick Delius' Florida Suite for Orchestra, University of Miami

- ^ “New Symphony Orchestra”. The Musical Times: p. 324. (May 1908). JSTOR 902996. (

要購読契約)

要購読契約) - ^ “Mr. Delius's Dance of Life”. The Musical Times: p. 111. (February 1908). JSTOR 904923. (

要購読契約)

要購読契約) - ^ a b Butler, Christopher (January 1986). “Review”. Music and Letters: pp. 78–80. JSTOR 735537. (

要購読契約)

要購読契約) - ^ Reid, p. 107

- ^ “Music, Royal Opera, Covent Garden, 'The Village Romeo And Juliet'”. The Times: p. 13. (23 February 1910).

- ^ See, for example, "Mr. Delius's Opera", The Manchester Guardian, 23 February 1910, p. 14; and "The Beecham Opera Season", The Observer, 27 February 1910, p. 9

- ^ a b Smith, Barry. “Warlock, Peter [Heseltine, Philip (Arnold)]”. Oxford Music Online. 2012年9月3日閲覧。 (

要購読契約)

要購読契約) - ^ Cardus, Neville (25 January 1962). “Frederick Delius”. The Guardian: p. 8.

- ^ Beecham (1975), p. 191

- ^ Jacobs, p. 447

- ^ “The Published Writings of Philip Heseltine on Delius”. The Delius Society Journal (94). (Autumn 1987).

- ^ Cardus, p. 254

- ^ a b Fenby (1971), pp. 88–89

- ^ Fenby (1981), pp. 31–33

- ^ Fenby (1981), pp. 102–03

- ^ “About this Recording”. NAXOS. 2013年4月2日閲覧。

- ^ Redwood, p. 94, quoted in McVeagh, ODNB

- ^ Fenby (1981), pp. 106–07 (Fig. 16)

- ^ Fenby (1981), pp. 233–34

- ^ a b “The Delius Festival: A retrospect”. The Times: p. 10. (2 November 1929).

- ^ “The Delius Festival: First Concert at Queen's Hall”. The Times: p. 16. (14 October 1929).

- ^ Palmer, p. 6

- ^ Fenby (1971), p. 21

- ^ Jones, Philip (December 1984). “Delius and America: a new perspective”. The Musical Times: 701–02. JSTOR 963053. (

要購読契約)

要購読契約) - ^ Palmer, pp. 95–96

- ^ Palmer, pp. 46–50

- ^ Fenby (1971), p. 82, Palmer, p. 98

- ^ Palmer, Christopher (1969). “Delius, Vaughan Williams and Debussy”. Music and Letters: pp. 475–80.

- ^ a b Palmer, pp. 138–41

- ^ Debussy, Claude, ed. Richard Langham Smith (1988): Debussy on Music New York, Cornell University Press ISBN 0-436-12559-5 pp. 16–17

- ^ a b c d e f g h i j k l m Payne, Anthony (Winter 1961–62). “Delius's Stylistic Development”. Tempo (Cambridge University Press) (60): 6–16 2011年1月23日閲覧。. (

要購読契約)

要購読契約) - ^ a b c d Cardus, Neville (25 January 1962). “Frederick Delius”. The Guardian: p. 8.

- ^ Fenby (1981), pp. 188–89

- ^ Fenby (1971), p. 75

- ^ a b c Foss, Hubert (Winter 1952–53). “The Instrumental Music of Frederick Delius”. Tempo (Cambridge University Press) (26): pp. 30–37. JSTOR 943987. (

要購読契約)

要購読契約) - ^ Palmer, p. 5

- ^ Palmer, p. 7

- ^ Fenby (1971), p. 55

- ^ Fenby (1971), p. 58

- ^ Mendl, R.W.S. (July 1932). “The Art of the Symphonic Poem”. The Musical Quarterly 18 (3): pp. 443–62.

- ^ Newman, Ernest (16 March 1930). “His Country At Last Acclaims Delius”. The New York Times Quarterly: p. SM7.

- ^ Fenby (1971), p. 72

- ^ Fenby (1971), p. 74

- ^ Fenby (1981), p. 132

- ^ Fenby (1971) p. 70

- ^ Fenby (1981), pp. 145–47

- ^ Beecham (1975), p. 208

- ^ “Foreign Notes”. The Musical Times and Singing Class Circular: pp. 266–67. (April 1894). JSTOR 3361873. (

要購読契約)

要購読契約) - ^ Beecham (1975), p. 63. (Beecham misdates the concert to February 1893)

- ^ “New Songs”. The Times: p. 13. (9 August 1899).

- ^ “Mr. Fritz Delius”. The Musical Times and Singing Class Circular: p. 472. (July 1899). JSTOR 3367034. (

要購読契約)

要購読契約) - ^ Beecham (1975), p. 106

- ^ Beecham (1975), p. 114

- ^ “Mr Delius's Pianoforte Concerto”. The Musical Times: p. 739. (November 1907). JSTOR 904474. (

要購読契約)

要購読契約) - ^ “Concerts of the Week”. The Observer: p. 6. (25 January 1914).

- ^ Langford, Samuel (3 October 1917). “The Beecham Promenade Concerts”. The Manchester Guardian: p. 3.

- ^ “Philharmonic Concert: Percy Grainger, soloist, plays Delius's Piano Concerto”. The New York Times. (27 November 1915).

- ^ Cooper, Martin (7 April 1962). “Question Mark Over Delius Lovers”. The Daily Telegraph.

- ^ a b Cooke, Deryck (18 December 1962). “Delius the Unknown”. Proceedings of the Royal Musical Association: p. 17. JSTOR 765994. (

要購読契約)

要購読契約) - ^ a b “About the Society”. The Delius Society. 2010年1月18日閲覧。

- ^ “About this Recording: 8.557242 – Delius: Violin Concerto (Tintner Edition 10)”. Naxos (1991年). 2011年1月19日閲覧。

- ^ Nice, David (2010年10月9日). “BBC Symphony Orchestra, Sir Andrew Davis, Barbican”. The Arts Desk. 2011年1月18日閲覧。

- ^ Fenby (1981), p. 208

- ^ Kettle, Martin (9 July 2004). “Three-act tragedy”. The Guardian 2011年1月30日閲覧。.

- ^ Fenby (1981), p. 255

- ^ “The Delius Trust: History”. The Delius Society (2010年). 19 January 011閲覧。 エラー: 閲覧日が正しく記入されていません。

- ^ “RPS Composition Prize”. The Royal Philharmonic Society (2010年). 2011年1月19日閲覧。

- ^ “The Delius Prize”. The Delius Society (2010年). 2011年1月19日閲覧。

- ^ A Village Romeo and Juliet (theatre programme). Opera North. (6 June 1984)

- ^ a b Fenby (1981), pp. 258–60

- ^ “Song of Summer: Frederick Delius”. Internet Movie Database. 2011年1月20日閲覧。

- ^ “Delius Collection”. Jacksonville (Florida) Public Library. 2010年12月13日時点のオリジナルよりアーカイブ。2011年1月23日閲覧。

- ^ “Britons of Distinction”. The British Postal Museum & Archive (2012年2月23日). 2012年2月26日閲覧。

- ^ Beecham (1975), p. 217

- ^ Palmer, p. 193

- ^ a b c See Malcolm Walker's "Beecham/Delius discography", included (unpaginated) in Beecham's Frederick Delius (1975)

- ^ Fenby (1981), p. 23

- ^ Fenby (1981), p. 221

- ^ Darrell, R.D. The Gramophone Shop Encyclopedia of Recorded Music, The Gramophone Shop, New York 1936.

- ^ “Delius. A Village Romeo and Juliet — complete”. The Gramophone: p. 97. (February 1973).

- ^ “Delius. A Village Romeo And Juliet”. Gramophone: p. 134. (December 1990).

- ^ “Delius: A Village Romeo and Juliet”. Gramophone: 135. (October 1995).

- ^ March (ed.) pp. 69–70

- ^ “Delius: Fennimore and Gerda”. Gramophone: 106. (September 1997).

- ^ “Delius: Fennimore and Gerda”. Gramophone: 114. (December 1997).

参考文献

[編集]- Beecham, Thomas (1944). A Mingled Chime—Leaves from an Autobiography. London: Hutchinson. OCLC 592569600

- Beecham, Thomas (1975) [First published by Hutchinson & Co. in 1959]. Frederick Delius. Sutton, Surrey: Severn House. ISBN 0-7278-0099-X

- Cardus, Neville (1947). Autobiography. London: Collins. OCLC 459080138

- Fenby, Eric (1971). The Great Composers: Delius. London: Faber and Faber. ISBN 0571092969

- Fenby, Eric (1981) [1936, Originally published by G Bell & Sons]. Delius As I Knew Him. London: Faber and Faber. ISBN 0-571-11836-4

- Jacobs, Arthur (1994). Henry J. Wood: Maker of the Proms. London: Methuen. ISBN 0-413-69340-6

- March, Ivan (ed.) (1993). The Penguin Guide to Opera on Compact Discs. London: Penguin Books. ISBN 0-14-046957-5

- Palmer, Christopher (1976). Delius: Portrait of a Cosmopolitan. London: Duckworth. ISBN 0-7156-0773-1

- Redwood, Christopher (1976). A Delius Companion: A 70th birthday tribute to Eric Fenby. John Calder. ISBN 0-7145-3826-4

- Reid, Charles (1961). Thomas Beecham – An Independent Biography. London: Victor Gollancz. OCLC 52025268

伝記

[編集]ディーリアスの晩年に筆記を務めたエリック・フェンビーが後にディーリアスについての著書を出版している。

- Delius as I Knew Him (1936, G. Bell & Sons Ltd, Revised in 1981, ISBN 978-1406762327 (2007 ed.))

日本語訳『ソング・オブ・サマー 真実のディーリアス』小町碧(翻訳)、向井大策(監修)、アルテスパブリッシング、2017年 ISBN 4865591710 , ISBN 978-4865591712 - Delius (The Great composers) (1971, London: Faber and Faber, ISBN 978-0690234954 )

また、イギリスの映画監督ケン・ラッセルによって、フェンビーの書をもとにしたテレビ映画『ソング・オブ・サマー』(Song of Summer)が制作されている。

外部リンク

[編集]- ディーリアスの楽譜 - 国際楽譜ライブラリープロジェクト

- Delius's house in Solano Grove, Florida, before and after restoration in 1961

- Julian Lloyd Webber on Delius, The Guardian

- The Delius Society

- 『ディーリアス』 - コトバンク

French

French Deutsch

Deutsch