日本語

元暦校本万葉集 | ||||

| 発音 | IPA: [nʲiho̞ŋːo̞][1] [nʲiho̞ŋɡo̞][2] [nʲip̚po̞ŋːo̞](まれ)[3] [nʲip̚po̞ŋɡo̞](まれ)[2] | |||

| 話される国 | | |||

| 民族 | 日本人(大和民族、アイヌ、琉球民族を含む) | |||

| 話者数 | 約1億2,500万人[4]、または 約1億2,700万人[注釈 1] | |||

| 言語系統 | ||||

| 初期形式 | ||||

| 標準語 | ||||

| 方言 | 日本語の方言 | |||

| 表記体系 | 仮名(ひらがな・カタカナ) 漢字 点字 | |||

| 公的地位 | ||||

| 公用語 | | |||

| 統制機関 | | |||

| 言語コード | ||||

| ISO 639-1 | ja | |||

| ISO 639-2 | jpn | |||

| ISO 639-3 | jpn | |||

| Glottolog | nucl1643 (八丈方言を除く)[6] | |||

| Linguasphere | 45-CAA-a | |||

日本語が主要言語または公用語である国や地域 日本語が少数言語として使用される国や地域 | ||||

| ||||

日本語(にほんご、にっぽんご[注釈 3])は、日本国内や、かつての日本領だった国、そして国外移民や移住者を含む日本人同士の間で使用されている言語。日本は法令によって公用語を規定していないが、法令その他の公用文は全て日本語で記述され、各種法令[注釈 4]において日本語を用いることが規定され、学校教育においては「国語」の教科として学習を行うなど、事実上日本国内において唯一の公用語となっている。

使用人口について正確な統計はないが、日本国内の人口、及び日本国外に住む日本人や日系人、日本がかつて統治した地域の一部住民など、約1億3,000万人以上と考えられている[7]。統計によって前後する場合もあるが、この数は世界の母語話者数で上位10位以内に入る人数である[8]。

特徴

[編集]日本語の音韻は、「っ」「ん」を除いて母音で終わる開音節言語の性格が強く、また標準語(共通語)を含め多くの方言がモーラを持つ。アクセントは高低アクセントである。

なお元来の古い大和言葉では、原則として

- 「ら行」音が語頭に立たない(しりとりで『ら行』で始まる言葉が見つけにくいのはこのため。『らく(楽)』『らっぱ』『りんご』『れい(礼)』などは大和言葉でない)

- 濁音が語頭に立たない(『だ(抱)く』『どれ』『ば(場)』『ばら(薔薇)』などは後世の変化)

- 同一語根内に母音が連続しない(『あ お(青)』『かい(貝)』は古くは『あを /awo/』, 『かひ /kapi/』)

文は、「主語・修飾語・述語」の語順で構成される。修飾語は被修飾語の前に位置する。また、名詞の格を示すためには、語順や語尾を変化させるのでなく、文法的な機能を示す機能語(助詞)を後ろに付け加える(膠着させる)。これらのことから、言語類型論上は、語順の点ではSOV型の言語に、形態の点では膠着語に分類される(「文法」の節参照)。

語彙は、古来の大和言葉(和語)のほか、漢語(字音語)、外来語、および、それらの混ざった混種語に分けられる。字音語(漢字の音読みに由来する語の意、一般に「漢語」と称する)は現代の語彙の一部分を占めている。また、「絵/画(ゑ)」など、もともと音であるが和語と認識されているものもある。さらに近代以降には西洋由来の語を中心とする外来語が増大している(「語種」の節参照)。

待遇表現の面では、文法的・語彙的に発達した敬語体系があり、叙述される人物どうしの微妙な関係を表現する(「待遇表現」の節参照)。

日本語は地方ごとに多様な方言があり、とりわけ琉球諸島で方言差が著しい(「方言」の節参照)。近世中期までは京都方言が中央語の地位にあったが、近世後期には江戸方言が地位を高め、明治以降の現代日本語では東京山の手の中流階級以上の方言(山の手言葉)を基盤に標準語(共通語)が形成された(「標準語」参照)。

表記体系はほかの諸言語と比べて極めて複雑かつ柔軟性の高さが特徴である。漢字(国字を含む。音読みおよび訓読みで用いられる)と平仮名、片仮名が日本語の主要な文字であり、常にこの3種類の文字を組み合わせて表記する(「字種」の節参照)[注釈 5]。表音文字で表記体系を複数持つため、当て字をせずに外来語を表記することが可能だが、ラテン文字(ローマ字)やギリシャ文字(医学・科学用語に多用)などもしばしば用いられる。また、縦書きと横書きのどちらでも表記することが可能である(表記体系の詳細については「日本語の表記体系」参照)。

音韻は「子音+母音」音節を基本とし、母音は5種類しかないなど、分かりやすい構造を持つ一方、直音と拗音の対立、「1音節2モーラ」の存在、無声化母音、語の組み立てに伴って移動する高さアクセントなどの特徴がある(「音韻」の節参照)。

分布

[編集]

日本語は、主に日本国内で使用される。話者人口についての調査は国内・国外を問わずいまだないが、日本の人口に基づいて考えられることが一般的である[10][注釈 6][注釈 7]。

日本国内に、法令上、日本語を公用語ないし国語と定める直接の規定はない。しかし、法令は日本語で記されており、裁判所法においては「裁判所では、日本語を用いる」(同法74条)とされ、文字・活字文化振興法においては「国語」と「日本語」が同一視されており(同法3条、9条)、その他多くの法令において、日本語が唯一の公用語ないし国語であることが前提とされている。また、法文だけでなく公用文はすべて日本語のみが用いられ、学校教育では日本語が「国語」として教えられている。

日本では、テレビやラジオ、映画などの放送、小説や漫画、新聞などの出版の分野でも、日本語が使われることがほとんどである。国外のドラマや映画が放送される場合でも、基本的には日本語に訳し、字幕を付けたり声を当てたりしてから放送されるなど、受け手が日本語のみを理解することを前提として作成される。原語のまま放送・出版されるものも存在するが、それらは外国向けに発表される前提の論文、もしくは日本在住の外国人、あるいは原語の学習者など限られた人を対象としており、大多数の日本人に向けたものではない。

日本国外では、主として、中南米(ペルー[13]・ブラジル[13]・ボリビア・ドミニカ共和国・パラグアイなど)やハワイなどの日本人移民の間に日本語の使用がみられる[注釈 8]が、3世・4世と世代が下るにしたがって非日本語話者が多くなっているという[14]。また、太平洋戦争の終結以前に日本領ないし日本の勢力下にあった朝鮮総督府の朝鮮半島・台湾総督府の台湾・旧満州国で現在中華人民共和国の一部・樺太庁の樺太(サハリン)・旧南洋庁の南洋諸島(現在の北マリアナ諸島・パラオ・マーシャル諸島・ミクロネシア連邦)などの地域では、日本語教育を受けた人々の中に、現在でも日本語を記憶して話す人がいる[注釈 9]。台湾では先住民の異なる部族同士の会話に日本語が用いられることがある[16]だけでなく、宜蘭クレオールなど日本語とタイヤル語のクレオール言語も存在している[17]。

また、パラオのアンガウル州では歴史的経緯[注釈 10]から日本語を公用語の一つとして採用している[18][注釈 2]が、現在州内には日本語を日常会話に用いる住民は存在せず、象徴的なものに留まっている[19][注釈 11]。

日本国外の日本語学習者は2015年調査で365万人にのぼり、中華人民共和国の約95万人、インドネシアの約75万人、大韓民国の約56万人、オーストラリアの約36万人、台湾の約22万人が上位となっている。地域別では、東アジア・東南アジアで全体の学習者の約8割を占めている。日本語教育が行われている地域は、137か国・地域に及んでいる[23]。また、日本国内の日本語学習者は、アジア地域の約16万人を中心として約19万人に上っている[24]。

系統

[編集]「日本語」の範囲を本土方言のみとした場合、琉球語が日本語と同系統の言語になり両者は日琉語族を形成する。

琉球列島(旧琉球王国領域)の言葉は、日本語と系統を同じくする別言語(琉球語ないしは琉球諸語)とし、日本語とまとめて日琉語族とされている。共通点が多いので「日本語の一方言(琉球方言)」とする場合もあり、このような場合は日本語は「孤立した言語」という位置づけにされる。

日本語(族)の系統については明治以来様々な説が議論されてきたが、いずれも他の語族との同系の証明に至っておらず、不明のままである[25][26][27][28][注釈 12]。

アルタイ諸語との関係

[編集]

アルタイ諸語に属するとする説は、明治時代末から特に注目されてきた[29]。その根拠として、古代の日本語(大和言葉)において語頭にr音(流音)が立たないこと、一種の母音調和[30]が見られることなどが挙げられる。古代日本語に上記の特徴が見られることは、日本語が類型として「アルタイ型」の言語である[31]根拠とされる。アルタイ諸語に属するとされるそれぞれの言語の親族関係を支持する学者のほうがまだ多いが、最近のイギリスではアルタイ諸語の親族関係を否定する学者も現れている[32]。

朝鮮語との関係

[編集]朝鮮語とは語順や文法構造で類似点が非常に多い。音韻の面でも、固有語において語頭に流音が立たないこと、一種の母音調和が見られることなど、共通の類似点がある(その結果、日本語も朝鮮語もアルタイ諸語と分類される場合がある)。世界の諸言語の広く比較した場合、広く「朝鮮語は日本語と最も近い言語」とされている。ただし、閉音節や子音連結が存在する、有声・無声の区別が無い、といった相違もある。基礎語彙は、共通点もあるが、かなり相違する面もある。

半島日本語との関係

[編集]紀元8世紀までに記録された朝鮮半島の地名(「高句麗地名」を指す)の中には、満州南部を含む朝鮮半島中部以北に、意味や音韻で日本語と類似した地名を複数見いだせる[33]。これを論拠として、古代の朝鮮半島では朝鮮語とともに日本語と近縁の言語である「半島日本語」が話されていたと考えられている[34][35]。

| 原語 | 訓釈 | 上代日本語 | ||

|---|---|---|---|---|

| 漢字 | 中古音[注釈 13] | 中期朝鮮漢字音[注釈 14] | ||

| 密 | mit | mil | 三 | mi₁[36][37] |

| 于次 | hju-tshijH | wucha | 五 | itu[36][37] |

| 難隱 | nan-ʔɨnX | nanun | 七 | nana[36][37] |

| 德 | tok | tek | 十 | to₂wo[36][37] |

| 旦 | tanH | tan | 谷 | tani[36][37] |

| 頓 | twon | twon | ||

| 吞 | then | thon | ||

| 烏斯含 | ʔu-sje-hom | wosaham | 兔 | usagi₁[36][37] |

| 那勿 | na-mjut | namwul | 鉛 | namari[36][37] |

| 買 | mɛX | may | 水 | mi₁(du) <*me [36][37][38] |

| 美 | mijX | may | ||

| 彌 | mjieX | mi | ||

また、高句麗語に鉛(なまり)=那勿(ナムル)、泉(いずみ)=於乙、土(つち)は内、口(くち)は口次と呼んでいた記録があり、高句麗の武将である泉蓋蘇文は日本書紀で伊梨柯須彌(イリカスミ)と記録されていて、泉(いずみ)は高句麗語で於乙(イリ)と呼ばれていたことが分かる。件の地名が高句麗の旧領域内に分布していることから、多くの研究は半島日本語は「高句麗語」であるとしている[33][39]。

伊藤英人は半島日本語(大陸倭語)を高句麗語とした上で、日本語と半島日本語は同じ祖語から分かれた同系統の言語であり、半島日本語集団から分かれた集団が紀元前900年から紀元700年にかけて水田農耕を携え日本列島に渡来したと考えた[35][注釈 15]。

なお、伊藤英人は半島日本語が京阪式アクセントと類似していることを指摘している[35]。

中国語との関係

[編集]中国語との関係に関しては、日本語は中国の漢字を借用語として広範囲に取り入れており、語彙のうち漢字を用いたものに関して、影響を受けている。だが語順も文法も音韻も大きく異なるので、系統論的には別系統の言語とされる。

アイヌ語との関係

[編集]アイヌ語は、語順(SOV語順)において日本語と似る。ただし、文法・形態は類型論的に異なる抱合語に属し、音韻構造も有声・無声の区別がなく閉音節が多いなどの相違がある。基礎語彙の類似に関する指摘[47]もあるが、例は不充分である[47]。一般に似ているとされる語の中には、日本語からアイヌ語への借用語が多く含まれるとみられる[48]。

その他

[編集]南方系のオーストロネシア語族とは、音韻体系や語彙に関する類似も指摘されているが、これは偶然一致したものであり、互いに関係があるという根拠はない[49][注釈 16]。

ドラヴィダ語族との関係を主張する説もあるが、これを認める研究者は少ない。大野晋は日本語が語彙・文法などの点でタミル語と共通点を持つとの説を唱える[注釈 17]が、比較言語学の方法上の問題から批判が多い[注釈 18]

また、レプチャ語・ヘブライ語などとの同系論も過去に存在したが、これに関してはほとんど疑似科学の範疇に収まる[47]。

音韻

[編集]音韻体系

[編集]日本語話者は普通、「いっぽん(一本)」という語を、「い・っ・ぽ・ん」の4単位と捉えている。音節ごとにまとめるならば [ip̚.poɴ] のように2単位となるところであるが、音韻的な捉え方はこれと異なる。音声学上の単位である音節とは区別して、音韻論では「い・っ・ぽ・ん」のような単位のことをモーラ[50](拍[51])と称している。

日本語のモーラは、大体は仮名に即して体系化することができる。「いっぽん」と「まったく」は、音声学上は [ip̚poɴ] [mat̚takɯ] であって共通する単音がないが、日本語話者は「っ」という共通のモーラを見いだす。また、「ん」は、音声学上は後続の音によって [ɴ] [m] [n] [ŋ] などと変化するが、日本語の話者自らは同一音と認識しているので、音韻論上は1種類のモーラとなる。

日本語では、ほとんどのモーラが母音で終わっている。それゆえに日本語は開音節言語の性格が強いということができる。もっとも、特殊モーラの「っ」「ん」には母音が含まれない。

モーラの種類は、以下に示すように111程度存在する。ただし、研究者により数え方が少しずつ異なる。「が行」の音は、語中語尾では鼻音(いわゆる鼻濁音)の「か゚行」音となる場合があるが、「が行」と「か゚行」との違いは何ら弁別の機能を提供せず、単なる異音どうしに過ぎない。そこで、「か゚行」を除外して数える場合、モーラの数は103程度となる。これ以外に、「外来語の表記」第1表にもある「シェ」「チェ」「ツァ・ツェ・ツォ」「ティ」「ファ・フィ・フェ・フォ」その他の外来音を含める場合は、さらにまた数が変わってくる[注釈 19]。このほか、外来語の表記において用いられる「ヴァ・ヴィ・ヴ・ヴェ・ヴォ」については、バ行として発音されることが多いものの、独立した音韻として発音されることもあり、これらを含めるとさらに増えることとなる。

| \ | 直音 | 拗音 | 清濁 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 母音 | あ | い | う | え | お | ―― | |||

| 子音+母音 | か | き | く | け | こ | きゃ | きゅ | きょ | (清音) |

| さ | し | す | せ | そ | しゃ | しゅ | しょ | (清音) | |

| た | ち | つ | て | と | ちゃ | ちゅ | ちょ | (清音) | |

| な | に | ぬ | ね | の | にゃ | にゅ | にょ | ―― | |

| は | ひ | ふ | へ | ほ | ひゃ | ひゅ | ひょ | (清音) | |

| ま | み | む | め | も | みゃ | みゅ | みょ | ―― | |

| ら | り | る | れ | ろ | りゃ | りゅ | りょ | ―― | |

| が | ぎ | ぐ | げ | ご | ぎゃ | ぎゅ | ぎょ | (濁音) | |

| か゚ | き゚ | く゚ | け゚ | こ゚ | き゚ゃ | き゚ゅ | き゚ょ | (鼻濁音) | |

| ざ | じ | ず | ぜ | ぞ | じゃ | じゅ | じょ | (濁音) | |

| だ | ぢ | づ | で | ど | (濁音) | ||||

| ば | び | ぶ | べ | ぼ | びゃ | びゅ | びょ | (濁音) | |

| ぱ | ぴ | ぷ | ぺ | ぽ | ぴゃ | ぴゅ | ぴょ | (半濁音) | |

| 半子音+母音 | や | ゆ | よ | ―― | |||||

| わ | を | ―― | |||||||

| 特殊モーラ | ん | (撥音) |

|---|---|---|

| っ | (促音) | |

| ー | (長音) |

なお、五十音図は、音韻体系の説明に使われることがしばしばあるが、上記の日本語モーラ表と比べてみると、少なからず異なる部分がある。五十音図の成立は平安時代にさかのぼるものであり、現代語の音韻体系を反映するものではないことに注意が必要である(「日本語研究史」の節の「江戸時代以前」を参照)。

母音体系

[編集]

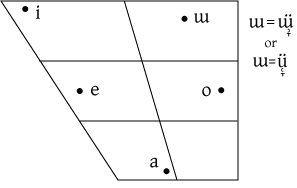

左側を向いた人の口の中を模式的に示したもの。左へ行くほど舌が前に出、上へ行くほど口が狭まることを表す。なお、[o] のときは唇の丸めを伴う。

母音は、「あ・い・う・え・お」の文字で表される。音韻論上は、日本語の母音はこの文字で表される5個であり、音素記号では以下のように記される。

- /a/, /i/, /u/, /e/, /o/

一方、音声学上は、基本の5母音は、それぞれ

- [ä]、[i̠]、[u̜]または[ɯ̹]、[e̞]または[ɛ̝]、[o̜̞]または[ɔ̜̝]

に近い発音と捉えられる。̈ は中舌寄り、̠ は後寄り、̜ は弱めの円唇、̹ は強めの円唇、˕ は下寄り、˔ は上寄りを示す補助記号である。

日本語の「あ」は、国際音声記号 (IPA) では前舌母音 [a] と後舌母音 [ɑ] の中間音 [ä] に当たる。「い」は少し後寄りであり [i̠] が近い。「え」は半狭母音 [e] と半広母音 [ɛ] の中間音であり、「お」は半狭母音 [o] と半広母音 [ɔ] の中間音である。

日本語の「う」は、東京方言では、英語などの [u] のような円唇後舌母音より、少し中舌よりで、それに伴い円唇性が弱まり、中舌母音のような張唇でも円唇でもないニュートラルな唇か、それよりほんの僅かに前に突き出した唇で発音される、半後舌微円唇狭母音である[52]。これは舌と唇の動きの連関で、前舌母音は張唇、中舌母音は平唇・ニュートラル(ただしニュートラルは、現行のIPA表記では非円唇として、張唇と同じカテゴリーに入れられている)、後舌母音は円唇となるのが自然であるという法則に適っている[53]。しかし「う」は母音融合などで見られるように、音韻上は未だに円唇後舌狭母音として機能する[54]。また、[ɯᵝ] という表記も行われる[要出典]。

円唇性の弱さを強調するために、[ɯ] を使うこともあるが[55]、これは本来朝鮮語に見られる、iのような完全な張唇でありながら、u のように後舌の狭母音を表す記号であり、円唇性が減衰しつつも残存し、かつ後舌よりやや前よりである日本語の母音「う」の音声とは違いを有する。またこの種の母音は、唇と舌の連関から外れるため、母音数5以上の言語でない限り、発生するのは稀である。「う」は唇音の後ではより完全な円唇母音に近づく(発音の詳細はそれぞれの文字の項目を参照)。一方、西日本方言では「う」は東京方言よりも奥舌で、唇も丸めて発音し、[u] に近い。

音韻論上、「コーヒー」「ひいひい」など、「ー」や「あ行」の仮名で表す長音という単位が存在する(音素記号では /R/)。これは、「直前の母音を1モーラ分引く」という方法で発音される独立した特殊モーラである[56]。「鳥」(トリ)と「通り」(トーリ)のように、長音の有無により意味を弁別することも多い。ただし、音声としては「長音」という特定の音があるわけではなく、長母音 [äː] [i̠ː] [u̜̟ː] [e̞ː] [o̜̞ː] の後半部分に相当するものである。

「えい」「おう」と書かれる文字は、発音上は「ええ」「おお」と同じく長母音 [e̞ː] [o̜̞ː] として発音されることが一般的である(「けい」「こう」など、頭子音が付いた場合も同様)。すなわち、「衛星」「応答」「政党」は「エーセー」「オートー」「セートー」のように発音される。ただし、九州や四国南部・西部、紀伊半島南部などでは「えい」を [e̞i] と発音する[57]。「思う」[omoɯᵝ]、「問う」[toɯᵝ]などの単語は必ず二重母音となり、また軟骨魚のエイなど、語彙によって二重母音になる場合もあるが、これには個人差がある。1文字1文字丁寧に発話する場合には「えい」を [e̞i] と発音する話者も多い。

単語末や無声子音の間に挟まれた位置において、「イ」や「ウ」などの狭母音はしばしば無声化する。たとえば、「です」「ます」は [de̞su̜̟̥] [mäsu̜̟̥] のように発音されるし、「菊」「力」「深い」「放つ」「秋」などはそれぞれ [kʲi̠̥ku̜̟] [ʨi̠̥käɾä] [ɸu̜̟̥käi̠] [hänäʦu̜̟̥] [äkʲi̠̥] と発音されることがある。ただしアクセント核がある拍は無声化しにくい。個人差もあり、発話の環境や速さ、丁寧さによっても異なる。また方言差も大きく、たとえば近畿方言ではほとんど母音の無声化が起こらない。

「ん」の前の母音は鼻音化する傾向がある。また、母音の前の「ん」は前後の母音に近似の鼻母音になる。

子音体系

[編集]子音は、音韻論上区別されているものとしては、現在の主流学説によれば「か・さ・た・な・は・ま・や・ら・わ行」の子音、濁音「が・ざ・だ・ば行」の子音、半濁音「ぱ行」の子音である。音素記号では以下のように記される。ワ行とヤ行の語頭子音は、音素 u と音素 i の音節内の位置に応じた変音であるとする解釈もある。特殊モーラの「ん」と「っ」は、音韻上独立の音素であるという説と、「ん」はナ行語頭子音 n の音節内の位置に応じた変音、「っ」は単なる二重子音化であるとして音韻上独立の音素ではないという説の両方がある。

- /k/, /s/, /t/, /h/(清音)

- /ɡ/, /z/, /d/, /b/(濁音)

- /p/(半濁音)

- /n/, /m/, /r/

- /j/, /w/(半母音とも呼ばれる)

一方、音声学上は、子音体系はいっそう複雑な様相を呈する。主に用いられる子音を以下に示す(後述する口蓋化音は省略)。

| 唇音 | 舌頂音 | 舌背音 | 咽喉音 | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 両唇音 | 歯茎音 | そり 舌音 | 硬口 蓋音 | 軟口 蓋音 | 口蓋 垂音 | 声門音 | ||

| 破裂音 | p b | t d | k ɡ | |||||

| 鼻音 | m | n | ɲ | ŋ | ɴ | |||

| はじき音 | ɾ | ɽ | ||||||

| 摩擦音 | ɸ | s z | ç | ɣ | h | |||

| 接近音 | (β̞) | j | ɰ | |||||

| 側面音 | はじき音 | ɺ | ||||||

| 側面接近音 | l | |||||||

| ɕ ʑ | 歯茎硬口蓋摩擦音 |

|---|

| 歯茎音 | 歯茎硬口蓋音 | |

|---|---|---|

| 無声音 | t͡s | t͡ɕ |

| 有声音 | d͡z | d͡ʑ |

基本的に「か行」は [k]、「さ行」は [s]([θ] を用いる地方・話者もある[57])、「た行」は [t]、「な行」は [n]、「は行」は [h]、「ま行」は [m]、「や行」は [j]、「だ行」は [d]、「ば行」は [b]、「ぱ行」は [p] を用いる。

「ら行」の子音は、語頭では [ɺ]、「ん」の後のら行は英語の [l] に近い音を用いる話者もある。一方、「あらっ?」というときのように、語中語尾に現れる場合は、舌をはじく [ɾ] もしくは [ɽ] となる。

標準日本語およびそれの母体である首都圏方言(共通語)において、「わ行」の子音は、上で挙げた同言語の「う」と基本的な性質を共有し、もう少し空気の通り道の狭い接近音である。このため、[u] に対応する接近音[w] と、[ɯ] に対応する接近音[ɰ] の中間、もしくは微円唇という点で僅かに [w] に近いと言え、軟口蓋(後舌母音の舌の位置)の少し前よりの部分を主な調音点とし、両唇も僅かに使って調音する二重調音の接近音といえる[58]。このため、五十音図の配列では、ワ行は唇音に入れられている(「日本語」の項目では、特別の必要のない場合は [w] で表現する)。外来音「ウィ」「ウェ」「ウォ」にも同じ音が用いられるが、「ウイ」「ウエ」「ウオ」と2モーラで発音する話者も多い。

「が行」の子音は、語頭では破裂音の [g] を用いるが、語中では鼻音の [ŋ](「が行」鼻音、いわゆる鼻濁音)を用いることが一般的だった。現在では、この [ŋ] を用いる話者は減少しつつあり、代わりに語頭と同じく破裂音を用いるか、摩擦音の [ɣ] を用いる話者が増えている。

「ざ行」の子音は、語頭や「ん」の後では破擦音(破裂音と摩擦音を合わせた [d͡z] などの音)を用いるが、語中では摩擦音([z] など)を用いる場合が多い。いつでも破擦音を用いる話者もあるが、「手術(しゅじゅつ)」などの語では発音が難しいため摩擦音にするケースが多い。なお、「だ行」の「ぢ」「づ」は、一部方言を除いて「ざ行」の「じ」「ず」と同音に帰しており、発音方法は同じである。

母音「い」が後続する子音は、独特の音色を呈する。いくつかの子音では、前舌面を硬口蓋に近づける口蓋化が起こる。たとえば、「か行」の子音は一般に [k] を用いるが、「き」だけは [kʲ] を用いるといった具合である。口蓋化した子音の後ろに母音「あ」「う」「お」が来るときは、表記上は「い段」の仮名の後ろに「ゃ」「ゅ」「ょ」の仮名を用いて「きゃ」「きゅ」「きょ」、「みゃ」「みゅ」「みょ」のように記す。後ろに母音「え」が来るときは「ぇ」の仮名を用いて「きぇ」のように記すが、外来語などにしか使われない。

「さ行」「ざ行」「た行」「は行」の「い段」音の子音も独特の音色であるが、これは単なる口蓋化でなく、調音点が硬口蓋に移動した音である。「し」「ち」の子音は [ɕ] [ʨ] を用いる。外来音「スィ」「ティ」の子音は口蓋化した [sʲ] [tʲ] を用いる。「じ」「ぢ」の子音は、語頭および「ん」の後ろでは [d͡ʑ]、語中では [ʑ] を用いる。外来音「ディ」「ズィ」の子音は口蓋化した [dʲ] [d͡ʑʲ] および [zʲ] を用いる。「ひ」の子音は [h] ではなく硬口蓋音 [ç] である。

また、「に」の子音は多くは口蓋化した [nʲ] で発音されるが、硬口蓋鼻音 [ɲ] を用いる話者もある。同様に、「り」に硬口蓋はじき音を用いる話者や、「ち」に無声硬口蓋破裂音 [c] を用いる話者もある。

そのほか、「は行」では「ふ」の子音のみ無声両唇摩擦音 [ɸ] を用いるが、これは「は行」子音が [p] → [ɸ] → [h] と変化してきた名残りである。五十音図では、奈良時代に音韻・音声でp、平安時代に[ɸ]であった名残で、両唇音のカテゴリーに入っている。外来語には [f] を用いる話者もある。これに関して、現代日本語で「っ」の後ろや、漢語で「ん」の後ろにハ行が来たとき、パ行(p)の音が現れ、連濁でもバ行(b)に変わり、有音声門摩擦音[ɦ]ではないことから、現代日本語でも語種を和語や前近代の漢語等の借用語に限れば(ハ行に由来しないパ行は近代以降のもの)、ハ行の音素はhでなくpであり、摩擦音化規則で上に挙げた場合以外はhに変わるのだという解釈もある。現代日本語母語話者の直感には反するが、ハ行の連濁や「っ」「ん」の後ろでのハ行の音の変化をより体系的・合理的に表しうる[59][60]。

また、「た行」では「つ」の子音のみ [t͡s] を用いる。これらの子音に母音「あ」「い」「え」「お」が続くのは主として外来語の場合であり、仮名では「ァ」「ィ」「ェ」「ォ」を添えて「ファ」「ツァ」のように記す(「ツァ」は「おとっつぁん」「ごっつぁん」などでも用いる)。「フィ」「ツィ」は子音に口蓋化が起こる。また「ツィ」は多く「チ」などに言い換えられる。「トゥ」「ドゥ」([tɯ] [dɯ])は、外来語で用いることがある。

促音「っ」(音素記号では /Q/)および撥音「ん」(/N/)と呼ばれる音は、音韻論上の概念であって、前節で述べた長音と併せて特殊モーラと扱う。実際の音声としては、「っ」は [-k̚k-] [-s̚s-] [-ɕ̚ɕ-] [-t̚t-] [-t̚ʦ-] [-t̚ʨ-] [-p̚p-] などの子音連続となる。ただし「あっ」のように、単独で出現することもあり、そのときは声門閉鎖音となる。また、「ん」は、後続の音によって [ɴ] [m] [n] [ŋ] などの子音となる(ただし、母音の前では鼻母音となる)。文末などでは [ɴ] を用いる話者が多い。

アクセント

[編集]日本語は、一部の方言を除いて、音(ピッチ)の上下による高低アクセントを持っている。アクセントは語ごとに決まっており、モーラ(拍)単位で高低が定まる。同音語をアクセントによって区別できる場合も少なくない。たとえば東京方言の場合、「雨」「飴」はそれぞれ「ア\メ」(頭高型)、「ア/メ」(平板型)と異なったアクセントで発音される(/を音の上昇、\を音の下降とする)。「が」「に」「を」などの助詞は固有のアクセントがなく、直前に来る名詞によって助詞の高低が決まる。たとえば「箸」「橋」「端」は、単独ではそれぞれ「ハ\シ」「ハ/シ」「ハ/シ」となるが、後ろに「が」「に」「を」などの助詞が付く場合、それぞれ「ハ\シガ」「ハ/シ\ガ」「ハ/シガ」となる。

共通語のアクセントでは、単語の中で音の下がる場所があるか、あるならば何モーラ目の直後に下がるかを弁別する。音が下がるところを下がり目またはアクセントの滝といい、音が下がる直前のモーラをアクセント核[注釈 20]または下げ核という。たとえば「箸」は第1拍、「橋」は第2拍にアクセント核があり、「端」にはアクセント核がない。アクセント核は1つの単語には1箇所もないか1箇所だけあるかのいずれかであり、一度下がった場合は単語内で再び上がることはない。アクセント核を ○ で表すと、2拍語には ○○(核なし)、○○、○○ の3種類、3拍語には ○○○、○○○、○○○、○○○ の4種類のアクセントがあり、拍数が増えるにつれてアクセントの型の種類も増える。アクセント核が存在しないものを平板型といい、第1拍にアクセント核があるものを頭高型、最後の拍にあるものを尾高型、第1拍と最後の拍の間にあるものを中高型という。頭高型・中高型・尾高型をまとめて起伏式または有核型と呼び、平板型を平板式または無核型と呼んで区別することもある。

また共通語のアクセントでは、単語や文節のみの形で発音した場合、「し/るしが」「た/ま\ごが」のように1拍目から2拍目にかけて音の上昇がある(頭高型を除く)。しかしこの上昇は単語に固有のものではなく、文中では「あ/かいしるしが」「こ/のたま\ごが」のように、区切らずに発音したひとまとまり(「句」と呼ぶ)の始めに上昇が現れる。この上昇を句音調と言い、句と句の切れ目を分かりやすくする機能を担っている。一方、アクセント核は単語に固定されており、「たまご」の「ま」の後の下がり目はなくなることがない。共通語の音調は、句の2拍目から上昇し(句の最初の単語が頭高型の場合は1拍目から上昇する)、アクセント核まで平らに進み、核の後で下がる。従って、句頭で「低低高高…」や「高高高高…」のような音調は現れない。アクセント辞典などでは、アクセントを「しるしが」「たまごが」のように表記する場合があるが、これは1文節を1つの句として発音するときのもので、句音調とアクセント核の両方を同時に表記したものである[61]。

文法

[編集]日本語は膠着語の性質を持ち、主語+目的語+動詞(SOV)を語順とする構成的言語である。言語分類学上、日本語はほとんどのヨーロッパ言語とはかけ離れた文法構造をしており、句では主要部終端型、複文では左枝分かれの構造をしている。このような言語は多く存在するが、ヨーロッパでは希少である。主題優勢言語である。

文の構造

[編集]

日本語では「私は本を読む。」という語順で文を作る。英語で「I read a book.」という語順をSVO型(主語・動詞・目的語)と称する説明にならっていえば、日本語の文はSOV型ということになる。もっとも、厳密にいえば、英語の文に動詞が必須であるのに対して、日本語文は動詞で終わることもあれば、形容詞や名詞+助動詞で終わることもある。そこで、日本語文の基本的な構造は、「S(主語)‐V(動詞)」というよりは、「S(主語)‐P(述語)」という「主述構造」と考えるほうが、より適当である。

- 私は(が) 社長だ

- 私は(が) 行く。

- 私は(が) 嬉しい。

上記の文は、いずれも「S‐P」構造、すなわち主述構造をなす同一の文型である。英語などでは、それぞれ「SVC」「SV」「SVC」の文型になるところであるから、それにならって、1を名詞文、2を動詞文、3を形容詞文と分けることもある。しかし、日本語ではこれらの文型に本質的な違いはない。そのため、日本語話者の英語初学者などは、「I am a president.」「I am happy.」と同じ調子で「I am go.」と誤った作文をすることがある[62]。

題述構造

[編集]また、日本語文では、主述構造とは別に、「題目‐述部」からなる「題述構造」を採ることがきわめて多い。題目とは、話のテーマ(主題)を明示するものである(三上章は「what we are talking about」と説明する[63])。よく主語と混同されるが、別概念である。主語は多く「が」によって表され、動作や作用の主体を表すものであるが、題目は多く「は」によって表され、その文が「これから何について述べるのか」を明らかにするものである。主語に「は」が付いているように見える文も多いが、それはその文が動作や作用の主体について述べる文、すなわち題目が同時に主語でもある文だからである。そのような文では、題目に「は」が付くことにより結果的に主語に「は」が付く。一方、動作や作用の客体について述べる文、すなわち題目が同時に目的語でもある文では、題目に「は」が付くことにより結果的に目的語に「は」が付く。たとえば、

- 4. 象は 大きい。

- 5. 象は おりに入れた。

- 6. 象は えさをやった。

- 7. 象は 鼻が長い。

などの文では、「象は」はいずれも題目を示している。4の「象は」は「象が」に言い換えられるもので、事実上は文の主語を兼ねる。しかし、5以下は「象が」には言い換えられない。5は「象を」のことであり、6は「象に」のことである。さらに、7の「象は」は何とも言い換えられないものである(「象の」に言い換えられるともいう[64])。これらの「象は」という題目は、「が」「に」「を」などの特定の格を表すものではなく、「私は象について述べる」ということだけをまず明示する役目を持つものである。

これらの文では、題目「象は」に続く部分全体が「述部」である[注釈 21]。

大野晋は、「が」と「は」はそれぞれ未知と既知を表すと主張した。たとえば

- 私が佐藤です

- 私は佐藤です

においては、前者は「佐藤はどの人物かと言えば(それまで未知であった)私が佐藤です」を意味し、後者は「(すでに既知である)私は誰かと言えば(田中ではなく)佐藤です」となる。したがって「何」「どこ」「いつ」などの疑問詞は常に未知を意味するから「何が」「どこが」「いつが」となり、「何は」「どこは」「いつは」とは言えない。

語順:主要部終端型+左分岐

[編集]ジョーゼフ・グリーンバーグによる構成素順(「語順」)の現代理論は、言語によって、句が何種類か存在することを認識している。それぞれの句には主要部があり、場合によっては修飾語が同句に含まれる。句の主要部は、修飾語の前(主要部先導型)か後ろ(主要部終端型)に位置する。英語での句の構成を例示すると以下のようになる(太字はそれぞれの句の主要部)。

- 属句(例:他の名詞によって修飾された名詞)― "the cover of the book"、"the book's cover"など

- 接置詞に支配された名詞 ― "on the table"、"underneath the table"

- 比較 ー "[X is] bigger than Y"、例:"compared to Y, X is big"

- 形容詞によって修飾された名詞 ― "black cat"

主要部先導型と主要部終端型の混合によって、構成素順が不規則である言語も存在する。例えば、上記の句のリストを見ると、英語では大抵が主要部先導型であるが、名詞は修飾する形容詞後の後に位置している。しかも、属句では主要部先導型と主要部終端型のいずれも存在し得る。これとは対照的に、日本語は主要部終端型言語の典型である。

- 属句:「猫の色」

- 接置詞に支配された名詞:「日本に」

- 比較:「Yより大きい」

- 形容詞によって修飾された名詞: 「黒い猫」

日本語の主要部終端型の性質は、複文などの文章単位での構成においても見られる。文章を構成素とした文章では、従属節が常に先行する。これは、従属節が修飾部であり、修飾する文が統語的に句の主要部を擁しているからである。例えば、英語と比較した場合、次の英文「the man who was walking down the street 」を日本語に訳す時、英語の従属節(関係代名詞節)である 「(who) was walking down the street」を主要部である 「the man」 の前に位置させなければ、自然な日本語の文章にはならない。

また、主要部終端型の性質は重文でも見られる。他言語では、一般的に重文構造において、構成節の繰り返しを避ける傾向にある。例えば、英語の場合、「Bob bought his mother some flowers and bought his father a tie」の文を2番目の「bought」を省略し、「Bob bought his mother some flowers and his father a tie」とすることが一般的である。しかし、日本語では、「ボブはお母さんに花を買い、お父さんにネクタイを買いました」であるところを「ボブはお母さんに花を、お父さんにネクタイを買いました」というように初めの動詞を省略する傾向にある。これは、日本語の文章が常に動詞で終わる性質を持つからである。(倒置文や考えた後での後付け文などは除く。)

主語廃止論

[編集]

上述の「象は鼻が長い。」のように、「主語‐述語」の代わりに「題目‐述部」と捉えるべき文が非常に多いことを考えると、日本語の文にはそもそも主語は必須でないという見方も成り立つ。三上章は、ここから「主語廃止論」(主語という文法用語をやめる提案)を唱えた。三上によれば、

- 甲ガ乙ニ丙ヲ紹介シタ。

という文において、「甲ガ」「乙ニ」「丙ヲ」はいずれも「紹介シ」という行為を説明するために必要な要素であり、優劣はない。重要なのは、それらをまとめる述語「紹介シタ」の部分である。「甲ガ」「乙ニ」「丙ヲ」はすべて述語を補足する語(補語)となる。いっぽう、英語などでの文で主語は、述語と人称などの点で呼応しており、特別の存在である[63]。

この考え方に従えば、英語式の観点からは「主語が省略されている」としかいいようがない文をうまく説明することができる。たとえば、

- ハマチの成長したものをブリという。

- ここでニュースをお伝えします。

- 日一日と暖かくなってきました。

などは、いわゆる主語のない文である。しかし、日本語の文では述語に中心があり、補語を必要に応じて付け足すと考えれば、上記のいずれも、省略のない完全な文と見なして差し支えない。

今日の文法学説では、主語という用語・概念は、作業仮説として有用な面もあるため、なお一般に用いられている。一般的には格助詞「ガ」を伴う文法項を主語と見なす。ただし、三上の説に対する形で日本語の文に主語が必須であると主張する学説は、生成文法や鈴木重幸らの言語学研究会グループなど、主語に統語上の重要な役割を認める学派を除いて、少数派である。森重敏は、日本語の文においても主述関係が骨子であるとの立場を採るが、この場合の主語・述語も、一般に言われるものとはかなり様相を異にしている[65]。現在一般的に行われている学校教育における文法(学校文法)では、主語・述語を基本とした伝統的な文法用語を用いるのが普通だが、教科書によっては主語を特別扱いしないものもある[注釈 22]。

文の成分

[編集]文を主語・述語から成り立つと捉える立場でも、この2要素だけでは文の構造を十分に説明できない。主語・述語には、さらに修飾語などの要素が付け加わって、より複雑な文が形成される。文を成り立たせるこれらの要素を「文の成分」と称する。

学校文法(中学校の国語教科書)では、文の成分として「主語」「述語」「修飾語」(連用修飾語・連体修飾語)「接続語」「独立語」の5つを挙げている[要出典]。「並立語(並立の関係にある文節/連文節どうし)」や「補助語・被補助語(補助の関係にある文節/連文節どうし)は文の成分(あるいはそれを示す用語)ではなく、文節/連文節どうしの関係を表した概念であって、常に連文節となって上記五つの成分になるという立場に学校文法は立っている。したがって、「並立の関係」「補助の関係」という用語(概念)を教科書では採用しており、「並立語」「補助語」という用語(概念)については載せていない教科書が主流である[要出典]。なお「連体修飾語」も厳密にいえばそれだけでは成分にはなり得ず、常に被修飾語と連文節を構成して文の成分になる。

学校図書を除く四社の教科書では、単文節でできているものを「主語」のように「-語」と呼び、連文節でできているものを「主部」のように「-部」と呼んでいる。それに対し学校図書だけは、文節/連文節どうしの関係概念を「-語」と呼び、いわゆる成分(文を構成する個々の最大要素)を「-部」と呼んでいる[要出典]。

種類とその役割

[編集]以下、学校文法の区分に従いつつ、それぞれの文の成分の種類と役割とについて述べる。

主語・述語

[編集]文を成り立たせる基本的な成分である。ことに述語は、文をまとめる重要な役割を果たす。「雨が降る。」「本が多い。」「私は学生だ。」などは、いずれも主語・述語から成り立っている。教科書によっては、述語を文のまとめ役として最も重視する一方、主語については修飾語と併せて説明するものもある(前節「主語廃止論」参照)。

連用修飾語

[編集]用言に係る修飾語である(用言については「自立語」の節を参照)。「兄が弟に算数を教える。」という文で「弟に」「算数を」など格を表す部分は、述語の動詞「教える」にかかる連用修飾語ということになる。また、「算数をみっちり教える。」「算数を熱心に教える。」という文の「みっちり」「熱心に」なども、「教える」にかかる連用修飾語である。ただし、「弟に」「算数を」などの成分を欠くと、基本的な事実関係が伝わらないのに対し、「みっちり」「熱心に」などの成分は、欠いてもそれほど事実の伝達に支障がない。ここから、前者は文の根幹をなすとして補充成分と称し、後者に限って修飾成分と称する説もある[66]。国語教科書でもこの2者を区別して説明するものがある。

連体修飾語

[編集]体言に係る修飾語である(体言については「自立語」の節を参照)。「私の本」「動く歩道」「赤い髪飾り」「大きな瞳」の「私の」「動く」「赤い」「大きな」は連体修飾語である。鈴木重幸・鈴木康之・高橋太郎・鈴木泰らは、ものを表す文の成分に特徴を付与し、そのものがどんなものであるかを規定(限定)する文の成分であるとして、連体修飾語を「規定語」(または「連体規定語」)と呼んでいる。

接続語

[編集]「疲れたので、動けない。」「買いたいが、金がない。」の「疲れたので」「買いたいが」のように、あとの部分との論理関係を示すものである。また、「今日は晴れた。だから、ピクニックに行こう。」「君は若い。なのに、なぜ絶望するのか。」における「だから」「なのに」のように、前の文とその文とをつなぐ成分も接続語である。品詞分類では、常に接続語となる品詞を接続詞とする。

独立語

[編集]「はい、分かりました。」「姉さん、どこへ行くの。」「新鮮、それが命です。」の「はい」「姉さん」「新鮮」のように、他の部分に係ったり、他の部分を受けたりすることがないものである。係り受けの観点から定義すると、結果的に、独立語には感動・呼びかけ・応答・提示などを表す語が該当することになる。品詞分類では、独立語としてのみ用いられる品詞は感動詞とされる。名詞や形容動詞語幹なども独立語として用いられる。

並立語

[編集]「ミカンとリンゴを買う。」「琵琶湖の冬は冷たく厳しい。」の「ミカンとリンゴを」や、「冷たく厳しい。」のように並立関係でまとまっている成分である。全体としての働きは、「ミカンとリンゴを」の場合は連用修飾部に相当し、「冷たく厳しい。」は述部に相当する。

目的語と補語

[編集]現行の学校文法では、英語にあるような「目的語」「補語」などの成分はないとする。英語文法では「I read a book.」の「a book」はSVO文型の一部をなす目的語であり、また「I go to the library.」の「the library」は前置詞とともに付け加えられた修飾語と考えられる。一方、日本語では、

- 私は本を読む。

- 私は図書館へ行く。

のように、「本を」「図書館へ」はどちらも「名詞+格助詞」で表現されるのであって、その限りでは区別がない。これらは、文の成分としてはいずれも「連用修飾語」とされる。ここから、学校文法に従えば、「私は本を読む。」は、「主語‐目的語‐動詞」(SOV) 文型というよりは、「主語‐修飾語‐述語」文型であると解釈される。

対象語(補語)

[編集]鈴木重幸・鈴木康之らは、「連用修飾語」のうち、「目的語」に当たる語は、述語の表す動きや状態の成立に加わる対象を表す「対象語」であるとし、文の基本成分として認めている。高橋太郎・鈴木泰・工藤真由美らは「対象語」と同じ文の成分を、主語・述語が表す事柄の組み立てを明示するために、その成り立ちに参加する物を補うという文中における機能の観点から、「補語」と呼んでいる。

状況語

[編集]「明日、学校で運動会がある。」の「明日」「学校で」など、出来事や有様の成り立つ状況を述べるために時や場所、原因や目的(「雨だから」「体力向上のために」など)を示す文の成分のことを「状況語」とも言う[注釈 23]。学校文法では「連用修飾語」に含んでいるが、(連用)修飾語が、述語の表す内的な属性を表すのに対して、状況語は外的状況を表す「とりまき」ないしは「額縁」の役目を果たしている。状況語は、出来事や有様を表す部分の前に置かれるのが普通であり、主語の前に置かれることもある。なお、「状況語」という用語はロシア語・スペイン語・中国語(中国語では「状語」と言う)などにもあるが、日本語の「状況語」と必ずしも概念が一致しているわけではなく、修飾語を含んだ概念である。

修飾語の特徴

[編集]日本語では、修飾語はつねに被修飾語の前に位置する。「ぐんぐん進む」「白い雲」の「ぐんぐん」「白い」はそれぞれ「進む」「雲」の修飾語である。修飾語が長大になっても位置関係は同じで、たとえば、

ゆく秋の大和の国の薬師寺の塔の上なるひとひらの雲

という短歌は、冒頭から「ひとひらの」までが「雲」に係る長い修飾語である。

法律文や翻訳文などでも、長い修飾語を主語・述語の間に挟み、文意を取りにくくしていることがしばしばある。たとえば、日本国憲法前文の一節に、

われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。

とあるが、主語(題目)の「われら」、述語の「信ずる」の間に「いづれの国家も……であると」という長い修飾語が介在している。この種の文を読み慣れた人でなければ分かりにくい。英訳で "We hold…"(われらは信ずる)と主語・述語が隣り合うのとは対照的である。

もっとも、修飾語が後置される英語でも、修飾関係の分かりにくい文が現れることがある。次のような文は「袋小路文」と呼ばれる。

The horse raced past the barn fell.(納屋のそばを走らされた馬が倒れた。)

この場合、日本語の文では「馬」に係る連体修飾語「納屋のそばを走らされた」が前に来ているために文構造がわかりやすいが、英語では「The horse」を修飾する「raced past the barn」があとに来ているために、構造が把握しづらくなっている。具体的には、この英文の途中「The horse raced past the barn」までしか読んでいない状況では、文の成分としての動詞(主語は「The horse」)は「raced」であるように感じられるが、「fell」まで行き着くと、文の成分としての動詞は、文法上、これまで唯一の候補だった(1)「raced」に加え、(2)「fell」が出てくることになり、それぞれの候補ごとに(1)「【(習慣的に、または一般法則に従って[注釈 24])】崩れる納屋のそばを馬が素早く走り抜けた」なのか(2)「納屋のそばを走らされた馬が倒れた」なのかを検討しなければならなくなる。

品詞体系

[編集]

元の図は、 橋本進吉「国語法要説」[67]に掲載。上図および現在の国語教科書では微修正を加えている。

名詞や動詞、形容詞といった「品詞」の概念は、上述した「文の成分」の概念とは分けて考える必要がある。名詞「犬」は、文の成分としては主語にもなれば修飾語にもなり、「犬だ」のように助動詞「だ」を付けて述語にもなる。動詞・形容詞・形容動詞も、修飾語にもなれば述語にもなる。もっとも、副詞は多く連用修飾語として用いられ、また、連体詞は連体修飾語に、接続詞は接続語に、感動詞は独立語にもっぱら用いられるが、必ずしも、特定の品詞が特定の文の成分に1対1で対応しているわけではない。

では、それぞれの品詞の特徴を形作るものは何かということが問題になるが、これについては、さまざまな説明があり、一定しない。俗に、事物を表す単語が名詞、動きを表す単語が動詞、様子を表す単語が形容詞などといわれることがあるが、例外がいくらでも挙がり、定義としては成立しない。

橋本進吉は、品詞を分類するにあたり、単語の表す意味(動きを表すか様子を表すかなど)には踏み込まず、主として形式的特徴によって品詞分類を行っている[67]。橋本の考え方は初学者にも分かりやすいため、学校文法もその考え方に基づいている。

学校文法では、語のうち、「太陽」「輝く」「赤い」「ぎらぎら」など、それだけで文節を作り得るものを自立語(詞)とし、「ようだ」「です」「が」「を」など、単独で文節を作り得ず、自立語に付属して用いられるものを付属語(辞)とする。なお、日本語では、自立語の後に接辞や付属語を次々につけ足して文法的な役割などを示すため、言語類型論上は膠着語に分類される。

自立語

[編集]自立語は、活用のないものと、活用のあるものとに分けられる。

自立語で活用のないもののうち、主語になるものを名詞とする。名詞のうち、代名詞・数詞を独立させる考え方もある。一方、主語にならず、単独で連用修飾語になるものを副詞、連体修飾語になるものを連体詞(副体詞)、接続語になるものを接続詞、独立語としてのみ用いられるものを感動詞とする。副詞・連体詞については、それぞれ一品詞とすべきかどうかについて議論があり、さらに細分化する考え方[68]や、他の品詞に吸収させる考え方[69]などがある。

自立語で活用のあるもののうち、命令形のあるものを動詞、命令形がなく終止・連体形が「い」で終わるものを形容詞(日本語教育では「イ形容詞」)、連体形が「な」で終わるものを形容動詞(日本語教育では「ナ形容詞」)とする。形容動詞を一品詞として認めることについては、時枝誠記[70]や鈴木重幸など、否定的な見方をする研究者もいる。

なお、「名詞」および「体言」という用語は、しばしば混同される。古来、ことばを分類するにあたり、活用のない語を「体言」(体)、活用のある語を「用言」(用)、そのほか、助詞・助動詞の類を「てにをは」と大ざっぱに称することが多かった。現在の学校文法では、「用言」は活用のある自立語の意味で用いられ(動詞・形容詞・形容動詞を指す)、「体言」は活用のない自立語の中でも名詞(および代名詞・数詞)を指すようになった。つまり、現在では「体言」と「名詞」とは同一物と見ても差し支えはないが、活用しない語という点に着目していう場合は「体言」、文の成分のうち主語になりうるという点に着目していう場合は「名詞」と称する。

付属語

[編集]付属語も、活用のないものと、活用のあるものとに分けられる。

付属語で活用のないものを助詞と称する。「春が来た」「買ってくる」「やるしかない」「分かったか」などの太字部分はすべて助詞である。助詞は、名詞について述語との関係(格関係)を表す格助詞(「名詞の格」の節参照)、活用する語について後続部分との接続関係を表す接続助詞、種々の語について、程度や限定などの意味を添えつつ後続の用言などを修飾する副助詞、文の終わりに来て疑問や詠嘆・感動・禁止といった気分や意図を表す終助詞に分けられる。鈴木重幸・高橋太郎他・鈴木康之らは助詞を単語とは認めず、付属辞(「くっつき」)として、単語の一部とする。(格助詞・並立助詞・係助詞・副助詞・終助詞の全部および接続助詞のうち「し」「が」「けれども」「から」「ので」「のに」について)または語尾(接続助詞のうち「て(で)」、条件の形の「ば」、並べ立てるときの「たり(だり)」について)。

付属語で活用のあるものを助動詞と称する。「気を引かれる」「私は泣かない」「花が笑った」「さあ、出かけよう」「今日は来ないそうだ」「もうすぐ春です」などの太字部分はすべて助動詞である。助動詞の最も主要な役割は、動詞(および助動詞)に付属して以下のような情報を加えることである。すなわち、動詞の態(特に受け身・使役・可能など。ヴォイス)・極性(肯定・否定の決定。ポラリティ)・時制(テンス)・相(アスペクト)・法(推量・断定・意志など。ムード)などを示す役割を持つ。山田孝雄は、助動詞を認めず、動詞から分出される語尾(複語尾)と見なしている[71]。また時枝誠記は、「れる(られる)」「せる(させる)」を助動詞とせず、動詞の接尾語としている[70]。鈴木重幸・鈴木康之・高橋太郎らは大部分の助動詞を単語とは認めない。「た(だ)」「う(よう)は、動詞の語尾であるとし、「ない」「よう」「ます」「れる」「られる」「せる」「させる」「たい」「そうだ」「ようだ」は、接尾辞であるとして、単語の一部とする。(「ようだ」「らしい」「そうだ」に関しては、「むすび」または「コピュラ」「繋辞」であるとする。)

名詞の格

[編集]名詞および動詞・形容詞・形容動詞は、それが文中でどのような成分を担っているかを特別の形式によって表示する。

名詞の場合、「が」「を」「に」などの格助詞を後置することで動詞との関係(格)を示す。語順によって格を示す言語ではないため、日本語は語順が比較的自由である。すなわち、

- 桃太郎が 犬に きびだんごを やりました。

- 犬に 桃太郎が きびだんごを やりました。

- きびだんごを 桃太郎が 犬に やりました。

などは、強調される語は異なるが、いずれも同一の内容を表す文で、しかも正しい文である。

主な格助詞とその典型的な機能は次の通りである。

| 助詞 | 機能 | 使用例 |

|---|---|---|

| が | 動作・作用の主体を表す。 | 例:「空が青い」、「犬がいる」 |

| の | 連体修飾を表す。 | 「私の本」、「理想の家庭」 |

| を | 動作・作用の対象を表す。 | 「本を読む」、「人を教える」 |

| に | 動作・作用の到達点を表す。 | 「駅に着く」、「人に教える」 |

| へ | 動作・作用の及ぶ方向を表す。 | 「駅へ向かう」、「学校へ出かける」 |

| と | 動作・作用をともに行う相手を表す。 | 「友人と帰る」、「車とぶつかる」 |

| から | 動作・作用の起点を表す。 | 「旅先から戻る」、「6時から始める」 |

| より | 動作・作用の起点や、比較の対象を表す。 | 「旅先より戻る」、「花より美しい」 |

| で | 動作・作用の行われる場所を表す。 | 「川で洗濯する」、「風呂で寝る」 |

このように、格助詞は、述語を連用修飾する名詞が述語とどのような関係にあるかを示す(ただし、「の」だけは連体修飾に使われ、名詞同士の関係を示す)。なお、上記はあくまでも典型的な機能であり、主体を表さない「が」(例、「水が飲みたい」)、対象を表さない「を」(例、「日本を発った」)、到達点を表さない「に」(例、受動動作の主体「先生にほめられた」、地位の所在「今上天皇にあらせられる」)、主体を表す「の」(例、「私は彼の急いで走っているのを見た」)など、上記に収まらない機能を担う場合も多い。

格助詞のうち、「が」「を」「に」は、話し言葉においては脱落することが多い。その場合、文脈の助けがなければ、最初に来る部分は「が」格に相当すると見なされる。「くじらをお父さんが食べてしまった。」を「くじら、お父さん食べちゃった。」と助詞を抜かして言った場合は、「くじら」が「が」格相当ととらえられるため、誤解の元になる。「チョコレートを私が食べてしまった。」を「チョコレート、私食べちゃった。」と言った場合は、文脈の助けによって誤解は避けられる。なお、「へ」「と」「から」「より」「で」などの格助詞は、話し言葉においても脱落しない。

題述構造の文(「文の構造」の節参照)では、特定の格助詞が「は」に置き換わる。たとえば、「空が 青い。」という文は、「空」を題目化すると「空は 青い。」となる。題目化の際の「は」の付き方は、以下のようにそれぞれの格助詞によって異なる。

| 無題の文 | 題述構造の文 |

|---|---|

| 空が青い。 | 空は青い。 |

| 本を読む。 | 本は読む。 |

| 学校に行く。 | 学校は行く。(学校には行く。) |

| 駅へ向かう。 | 駅へは向かう。 |

| 友人と帰る。 | 友人とは帰る。 |

| 旅先から戻る。 | 旅先からは戻る。 |

| 川で洗濯する。 | 川では洗濯する。 |

格助詞は、下に来る動詞が何であるかに応じて、必要とされる種類と数が変わってくる。たとえば、「走る」という動詞で終わる文に必要なのは「が」格であり、「馬が走る。」とすれば完全な文になる。ところが、「教える」の場合は、「が」格を加えて「兄が教えています。」としただけでは不完全な文である。さらに「で」格を加え、「兄が小学校で教えています(=教壇に立っています)。」とすれば完全になる。つまり、「教える」は、「が・で」格が必要である。

ところが、「兄が部屋で教えています。」という文の場合、「が・で」格があるにもかかわらず、なお完全な文という感じがしない。「兄が部屋で弟に算数を教えています。」のように「が・に・を」格が必要である。むしろ、「で」格はなくとも文は不完全な印象はない。

すなわち、同じ「教える」でも、「教壇に立つ」という意味の「教える」は「が・で」格が必要であり、「説明して分かるようにさせる」という意味の「教える」では「が・に・を」格が必要である。このように、それぞれの文を成り立たせるのに必要な格を「必須格」という。

活用形と種類

[編集]名詞が格助詞を伴ってさまざまな格を示すのに対し、用言(動詞・形容詞・形容動詞)および助動詞は、語尾を変化させることによって、文中のどの成分を担っているかを示したり、時制・相などの情報や文の切れ続きの別などを示したりする。この語尾変化を「活用」といい、活用する語を総称して「活用語」という。

学校文法では、口語の活用語について、6つの活用形を認めている。以下、動詞・形容詞・形容動詞の活用形を例に挙げる(太字部分)。

| 活用形 | 動詞 | 形容詞 | 形容動詞 |

|---|---|---|---|

| 未然形 | 打たない 打とう | 強かろう | 勇敢だろう |

| 連用形 | 打ちます 打った | 強かった 強くなる 強うございます | 勇敢だった 勇敢である 勇敢になる |

| 終止形 | 打つ。 | 強い。 | 勇敢だ。 |

| 連体形 | 打つこと | 強いこと | 勇敢なこと |

| 仮定形 | 打てば | 強ければ | 勇敢ならば |

| 命令形 | 打て。 | ○ | ○ |

一般に、終止形は述語に用いられる。「(選手が球を)打つ。」「(この子は)強い。」「(消防士は)勇敢だ。」など。

連用形は、文字通り連用修飾語にも用いられる。「強く(生きる。)」「勇敢に(突入する。)」など。ただし、「選手が球を打ちました。」の「打ち」は連用形であるが、連用修飾語ではなく、この場合は述語の一部である。このように、活用形と文中での役割は、1対1で対応しているわけではない。

仮定形は、文語では已然形と称する。口語の「打てば」は仮定を表すが、文語の「打てば」は「已(すで)に打ったので」の意味を表すからである。また、形容詞・形容動詞は、口語では命令形がないが、文語では「稽古は強かれ。」(風姿花伝)のごとく命令形が存在する。

動詞の活用は種類が分かれている。口語の場合は、五段活用・上一段活用・下一段活用・カ行変格活用(カ変)・サ行変格活用(サ変)の5種類である。

| 動詞の種類 | 特徴 | 例 |

|---|---|---|

| 五段動詞 | 未然形活用語尾が「あ段音」で終わるもの | 「買う」「畳む」 |

| 上一段動詞 | 未然形活用語尾が「い段音」で終わるもの | 「見る」「借りる」 |

| 下一段動詞 | 未然形活用語尾が「え段音」で終わるもの | 「出る」「受ける」 |

| カ変動詞 | 「来る」および「来る」を語末要素とするもの | 「来る」 |

| サ変動詞 | 「する」および「する」を語末要素とするもの | 「する」 |

語彙

[編集]分野ごとの語彙量

[編集]ある言語の語彙体系を見渡して、特定の分野の語彙が豊富であるとか、別の分野の語彙が貧弱であるとかを決めつけることは、一概にはできない。日本語でも、たとえば「自然を表す語彙が多いというのが定評」[72]といわれるが、これは人々の直感から来る評判という意味以上のものではない。

実際に、旧版『分類語彙表』[73]によって分野ごとの語彙量の多寡を比べた結果によれば、名詞(体の類)のうち「人間活動―精神および行為」に属するものが27.0%、「抽象的関係」が18.3%、「自然物および自然現象」が10.0%などとなっていて、この限りでは「自然」よりも「精神」や「行為」などを表す語彙のほうが多いことになる[74]。ただし、これも、他の言語と比較して多いということではなく、この結果がただちに日本語の語彙の特徴を示すことにはならない。

人称語彙

[編集]日本語の人称はあまり固定化していない。現代語・標準語の範疇としては、一人称は「わたくし・わたし・あたし・ぼく・おれ・うち・自分・我々」など、二人称は「あなた・あんた・おまえ・おめえ・てめえ・きみ」などが用いられる。方言・近代語・古語まで含めるとこの限りではなく、文献上では他にも「あたくし・あたい・わし・わい・わて・我が輩・おれ様・おいら・われ・わー・わん・朕・わっし・こちとら・てまえ・小生・それがし・拙者・おら」などの一人称、「おまえさん・てめえ・貴様・おのれ・われ・お宅・なんじ・おぬし・その方・貴君・貴兄・貴下・足下・貴公・貴女・貴殿・貴方(きほう)」などの二人称が見つかる[75]。

上の事実は、現代英語の一人称・二人称代名詞がほぼ "I" と "you" のみであり、フランス語の一人称代名詞が "je"、二人称代名詞が "tu" "vous" のみ、またドイツ語の一人称代名詞が"ich"、二人称代名詞が"du" "Sie" "ihr"のみであることと比較すれば、特徴的ということができる。もっとも、日本語においても、本来の人称代名詞は、一人称に「ワ(レ)」「ア(レ)」、二人称に「ナ(レ)」があるのみである(但し『ナ』はもと一人称とも見られ、後述のこととも関係があるが)。今日、一・二人称同様に用いられる語は、その大部分が一般名詞からの転用である[76]。一人称を示す「ぼく」や三人称を示す「彼女」などを、「ぼく、何歳?」「彼女、どこ行くの?」のように二人称に転用することが可能であるのも、日本語の人称語彙が一般名詞的であることの現れである。

なお、敬意表現の観点から、目上に対しては二人称代名詞の使用が避けられる傾向がある。たとえば、「あなたは何時に出かけますか」とは言わず、「何時にいらっしゃいますか」のように言うことが普通である。

「親族語彙の体系」の節も参照。

音象徴語彙(オノマトペ)

[編集]また、音象徴語、いわゆるオノマトペの語彙量も日本語には豊富である(オノマトペの定義は一定しないが、ここでは、擬声語・擬音語のように耳に聞こえるものを写した語と、擬態語のように耳に聞こえない状態・様子などを写した語の総称として用いる)。

擬声語は、人や動物が立てる声を写したものである(例、おぎゃあ・がおう・げらげら・にゃあにゃあ)。擬音語は、物音を写したものである(例、がたがた・がんがん・ばんばん・どんどん)。擬態語は、ものごとの様子や心理の動きなどを表したものである(例、きょろきょろ・すいすい・いらいら・わくわく)。擬態語の中で、心理を表す語を特に擬情語と称することもある。

オノマトペ自体は多くの言語に存在する。たとえば猫の鳴き声は、英語で「mew」、ドイツ語で「miau」、フランス語で 「miaou」、ロシア語で「мяу」[注釈 25]、中国語で「喵喵」[注釈 26]、朝鮮語で「야옹야옹」[注釈 27]などである[77]。しかしながら、その語彙量は言語によって異なる。日本語のオノマトペは欧米語や中国語の3倍から5倍存在するといわれる[78]。英語などと比べると、とりわけ擬態語が多く使われるとされる[79]。

新たなオノマトペが作られることもある。「(心臓が)ばくばく」「がっつり(食べる)」などは、近年に作られた(広まった)オノマトペの例である。

漫画などの媒体では、とりわけ自由にオノマトペが作られる。漫画家の手塚治虫は、漫画を英訳してもらったところ、「ドギューン」「シーン」などの語に翻訳者が「お手あげになってしまった」と記している[80]。また、漫画出版社社長の堀淵清治も、アメリカで日本漫画を売るに当たり、独特の擬音を訳すのにスタッフが悩んだことを述べている[81]。

品詞ごとの語彙量

[編集]日本語の語彙を品詞ごとにみると、圧倒的に多いものは名詞である。その残りのうちで比較的多いものは動詞である。『新選国語辞典』の収録語の場合、名詞が82.37%、動詞が9.09%、副詞が2.46%、形容動詞が2.02%、形容詞が1.24%となっている[82]。

このうち、とりわけ目を引くのは形容詞・形容動詞の少なさである。かつて柳田國男はこの点を指摘して「形容詞饑饉」と称した[83]。英語の場合、『オックスフォード英語辞典』第2版では、半分以上が名詞、約4分の1が形容詞、約7分の1が動詞ということであり[84]、英語との比較の上からは、日本語の形容詞が僅少であることは特徴的といえる。

ただし、これは日本語で物事を形容することが難しいことを意味するものではなく、他の形式による形容表現が多く存在する。例えば「初歩(の)」「酸性(の)」など「名詞(+の)」の形式、「目立つ(色)」「とがった(針)」「はやっている(店)」など動詞を基にした形式、「つまらない」「にえきらない」など否定助動詞「ない」を伴う形式などが形容表現に用いられる。

もともと少ない形容詞を補う主要な形式は形容動詞である。漢語・外来語の輸入によって、「正確だ」「スマートだ」のような、漢語・外来語+「だ」の形式の形容動詞が増大した。上掲の『新選国語辞典』で名詞扱いになっている漢語・外来語のうちにも、形容動詞の用法を含むものが多数存在する。現代の二字漢語(「世界」「研究」「豊富」など)約2万1千語を調査した結果によれば、全体の63.7%が事物類(名詞に相当)、29.9%が動態類(動詞に相当)、7.3%が様態類(形容動詞に相当)、1.1%が副用類(副詞に相当)であり[85]、二字漢語の7%程度が形容動詞として用いられていることが分かる。

「語彙の増加と品詞」の節も参照。

語彙体系

[編集]それぞれの語は、ばらばらに存在しているのではなく、意味・用法などの点で互いに関連をもったグループを形成している。これを語彙体系と称する[86]。日本語の語彙自体、一つの大きな語彙体系といえるが、その中にはさらに無数の語彙体系が含まれている。

以下、体系をなす語彙の典型的な例として、指示語・色彩語彙・親族語彙を取り上げて論じる。

指示語の体系

[編集]日本語では、ものを指示するために用いる語彙は、一般に「こそあど」と呼ばれる4系列をなしている。これらの指示語(指示詞)は、主として名詞(「これ・ここ・こなた・こっち」など)であるため、概説書の類では名詞(代名詞)の説明のなかで扱われている場合も多い。しかし、実際には副詞(「こう」など)・連体詞(「この」など)・形容動詞(「こんなだ」など)にまたがるため、ここでは語彙体系の問題として論じる。

「こそあど」の体系は、伝統的には「近称・中称・遠称・不定(ふじょう、ふてい)称」の名で呼ばれた。明治時代に、大槻文彦は以下のような表を示している[87]。

| \ | 近称 | 中称 | 遠称 | 不定称 |

|---|---|---|---|---|

| 事物 | これ こ | それ そ | あれ あ かれ か | いづれ(どれ) なに |

| 地位 | ここ | そこ | あしこ あそこ かしこ | いづこ(どこ) いづく |

| 方向 | こなた | そなた | あなた かなた | いづかた(どなた) |

| こち | そち | あち | いづち(どち) |

ここで、「近称」は最も近いもの、「中称」はやや離れたもの、「遠称」は遠いものを指すとされた。ところが、「そこ」などを「やや離れたもの」を指すと考えると、遠くにいる人に向かって「そこで待っていてくれ」と言うような場合を説明しがたい。また、自分の腕のように近くにあるものを指して、人に「そこをさすってください」と言うことも説明しがたいなどの欠点がある。佐久間鼎は、この点を改め、「こ」は「わ(=自分)のなわばり」に属するもの、「そ」は「な(=あなた)のなわばり」に属するもの、「あ」はそれ以外の範囲に属するものを指すとした[88]。すなわち、体系は下記のようにまとめられた。

| \ | 指示されるもの | |

|---|---|---|

| 対話者の層 | 所属事物の層 | |

| 話し手 | (話し手自身) ワタクシ ワタシ | (話し手所属のもの) コ系 |

| 相手 | (話しかけの目標) アナタ オマエ | (相手所属のもの) ソ系 |

| はたの 人 もの | (第三者)(アノヒト) | (はたのもの) ア系 |

| 不定 | ドナタ ダレ | ド系 |

このように整理すれば、上述の「そこで待っていてくれ」「そこをさすってください」のような言い方はうまく説明される。相手側に属するものは、遠近を問わず「そ」で表されることになる。この説明方法は、現在の学校教育の国語でも取り入れられている。

とはいえ、すべての場合を佐久間説で割り切れるわけでもない。たとえば、道で「どちらに行かれますか」と問われて、「ちょっとそこまで」と答えたとき、これは「それほど遠くないところまで行く」という意味であるから、大槻文彦のいう「中称」の説明のほうがふさわしい。ものを無くしたとき、「ちょっとそのへんを探してみるよ」と言うときも同様である。

また、目の前にあるものを直接指示する場合(現場指示)と、文章の中で前に出た語句を指示する場合(文脈指示)とでも、事情が変わってくる。「生か死か、それが問題だ」の「それ」は、「中称」(やや離れたもの)とも、「相手所属のもの」とも解釈しがたい。直前の内容を「それ」で示すものである。このように、指示語の意味体系は、詳細に見れば、なお研究の余地が多く残されている。

なお、指示の体系は言語によって異なる。不定称を除いた場合、3系列をなす言語は日本語(こ、そ、あ)や朝鮮語(이、그、저)などがある。一方、英語(this、that)や中国語(这、那)などは2系列をなす。日本人の英語学習者が「これ、それ、あれ」に「this、it、that」を当てはめて考えることがあるが、「it」は文脈指示の代名詞で系列が異なるため、混用することはできない。

色彩語彙の体系

[編集]日本語で色彩を表す語彙(色彩語彙)は、古来、「アカ」「シロ」「アヲ」「クロ」の4語が基礎となっている[89]。「アカ」は明るい色(明しの語源か)、「シロ」は顕(あき)らかな色(白しの語源か)、「アヲ」は漠然とした色(淡しの語源か)、「クロ」は暗い色(暗しの語源か)を総称した。今日でもこの体系は基本的に変わっていない。葉の色・空の色・顔色などをいずれも「アオ」と表現するのはここに理由がある[90]。

文化人類学者のバーリンとケイの研究によれば、種々の言語で最も広範に用いられている基礎的な色彩語彙は「白」と「黒」であり、以下、「赤」「緑」が順次加わるという[91]。日本語の色彩語彙もほぼこの法則に合っているといってよい。

このことは、日本語を話す人々が4色しか識別しないということではない。特別の色を表す場合には、「黄色(語源は「木」かという[92])」「紫色」「茶色」「蘇芳色」「浅葱色」など、植物その他の一般名称を必要に応じて転用する。ただし、これらは基礎的な色彩語彙ではない。

親族語彙の体系

[編集]日本語の親族語彙[93][94]は、比較的単純な体系をなしている。英語の基礎語彙で、同じ親から生まれた者を「brother」「sister」の2語のみで区別するのに比べれば、日本語では、男女・長幼によって「アニ」「アネ」「オトウト」「イモウト」の4語を区別し、より詳しい体系であるといえる(古代には、年上のみ「アニ」「アネ」と区別し、年下は「オト」と一括した[93])。しかしながら、たとえば中国語の親族語彙と比較すれば、はるかに単純である。中国語では、父親の父母を「祖父」「祖母」、母親の父母を「外祖父」「外祖母」と呼び分けるが、日本語では「ジジ」「ババ」の区別しかない。中国語では父の兄弟を「伯」「叔」、父の姉妹を「姑」、母の兄弟を「舅」、母の姉妹を「姨」などというが、日本語では「オジ」「オバ」のみである。「オジ」「オバ」の子はいずれも「イトコ」の名で呼ばれる。日本語でも、「伯父(はくふ)」「叔父(しゅくふ)」「従兄(じゅうけい)」「従姉(じゅうし)」などの語を文章語として用いることもあるが、これらは中国語からの借用語である。

親族語彙を他人に転用する虚構的用法[注釈 28]が多くの言語に存在する。例えば、朝鮮語(「아버님」お父様)・モンゴル語(「aab」父)では尊敬する年配男性に用いる。英語でも議会などの長老やカトリック教会の神父を「father(父)」、寮母を「mother(母)」、男の親友や同一宗派の男性を「brother(兄弟)」、女の親友や修道女や見知らぬ女性を「sister」(姉妹)と呼ぶ。中国語では見知らぬ若い男性・女性に「老兄」(お兄さん)「大姐」(お姉さん)と呼びかける、そして年長者では男性・女性に「大爺」(旦那さん)「大媽」(伯母さん)と呼びかける。日本語にもこの用法があり、赤の他人を「お父さん」「お母さん」と呼ぶことがある。たとえば、店員が中年の男性客に「お父さん、さあ買ってください」のように言う。フランス語・イタリア語・デンマーク語・チェコ語などのヨーロッパの言語で他人である男性をこのように呼ぶことは、日本語で赤の他人を「お父さん」と呼ぶのが失礼になりうるのと同じく、失礼にさえなるという。

一族内で一番若い世代から見た名称で自分や他者を呼ぶことがあるのも各国語に見られる用法である。例えば、父親が自分自身を指して「お父さん」と言ったり(「お父さんがやってあげよう」)、自分の母を子から見た名称で「おばあちゃん」と呼んだりする用法である。この用法は、中国語・朝鮮語・モンゴル語・英語・フランス語・イタリア語・デンマーク語・チェコ語などを含め諸言語にある。

語種

[編集]日本語の語彙を出自から分類すれば、大きく、和語・漢語・外来語、およびそれらが混ざった混種語に分けられる。このように、出自によって分けた言葉の種類を「語種」という。和語は日本古来の大和言葉、漢語は中国渡来の漢字の音を用いた言葉、外来語は中国以外の他言語から取り入れた言葉である。(「語彙史」の節参照)。

和語は日本語の語彙の中核部分を占める。「これ」「それ」「きょう」「あす」「わたし」「あなた」「行く」「来る」「良い」「悪い」などのいわゆる基礎語彙はほとんど和語である。また、「て」「に」「を」「は」などの助詞や、助動詞の大部分など、文を組み立てるために必要な付属語も和語である。

一方、抽象的な概念や、社会の発展に伴って新たに発生した概念を表すためには、漢語や外来語が多く用いられる。和語の名称がすでにある事物を漢語や外来語で言い換えることもある。「めし」を「御飯」「ライス」、「やどや」を「旅館」「ホテル」などと称するのはその例である[95]。このような語種の異なる同義語には、微妙な意味・ニュアンスの差異が生まれ、とりわけ和語には易しい、または卑俗な印象、漢語には公的で重々しい印象、外来語には新しい印象が含まれることが多い。

一般に、和語の意味は広く、漢語の意味は狭いといわれる。たとえば、「しづむ(しずめる)」という1語の和語に、「沈」「鎮」「静」など複数の漢語の造語成分が相当する。「しづむ」の含む多様な意味は、「沈む」「鎮む」「静む」などと漢字を用いて書き分けるようになり、その結果、これらの「しづむ」が別々の語と意識されるまでになった。2字以上の漢字が組み合わさった漢語の表す意味はとりわけ分析的である。たとえば、「弱」という造語成分は、「脆」「貧」「軟」「薄」などの成分と結合することにより、「脆弱」「貧弱」「軟弱」「薄弱」のように分析的・説明的な単語を作る[96](「語彙史」の節の「漢語の勢力拡大」および「語彙の増加と品詞」を参照)。

漢語は、「学問」「世界」「博士」などのように、古く中国から入ってきた語彙が大部分を占めるのは無論であるが、日本人が作った漢語(和製漢語)も古来多い。現代語としても、「国立」「改札」「着席」「挙式」「即答」「熱演」など多くの和製漢語が用いられている[注釈 29]。漢語は音読みで読まれることから、字音語と呼ばれる場合もある。

外来語は、もとの言語の意味のままで用いられるもの以外に、日本語に入ってから独自の意味変化を遂げるものが少なくない。英語の "claim" は「当然の権利として要求する」の意であるが、日本語の「クレーム」は「文句」の意である。英語の "lunch" は昼食の意であるが、日本の食堂で「ランチ」といえば料理の種類を指す[97]。

外来語を組み合わせて、「アイスキャンデー」「サイドミラー」「テーブルスピーチ」のように日本語独自の語が作られることがある。また、当該の語形が外国語にない「パネラー」(パネリストの意)「プレゼンテーター」(プレゼンテーションをする人。プレゼンター)などの語形が作られることもある。これらを総称して「和製洋語」、英語系の語を特に「和製英語」と言う。

単純語と複合語

[編集]日本語の語彙は、語構成の面からは単純語と複合語に分けることができる。単純語は、「あたま」「かお」「うえ」「した」「いぬ」「ねこ」のように、それ以上分けられないと意識される語である。複合語は、「あたまかず」「かおなじみ」「うわくちびる」「いぬずき」のように、いくつかの単純語が合わさってできていると意識される語である。なお、熟語と総称される漢語は、本来漢字の字音を複合させたものであるが、「えんぴつ(鉛筆)」「せかい(世界)」など、日本語において単純語と認識される語も多い。「語種」の節で触れた混種語、すなわち、「プロ野球」「草野球」「日本シリーズ」のように複数の語種が合わさった語は、語構成の面からはすべて複合語ということになる。

日本語では、限りなく長い複合語を作ることが可能である。「平成十六年新潟県中越地震非常災害対策本部」「服部四郎先生定年退官記念論文集編集委員会」といった類も、ひとつの長い複合語である。国際協定の関税及び貿易に関する一般協定は、英語では「General Agreement on Tariffs and Trade」(関税と貿易に関する一般協定)であり、ひとつの句であるが、日本の新聞では「関税貿易一般協定」と複合語で表現することがある。これは漢字の結合力によるところが大きく、中国語・朝鮮語などでも同様の長い複合語を作る。なお、ヨーロッパ語を見ると、ロシア語では「человеконенавистничество」(人間嫌い)、ドイツ語では「Naturfarbenphotographie」(天然色写真)などの長い語の例を比較的多く有し[98]、英語でも「antidisestablishmentarianism」(国教廃止条例反対論。英首相グラッドストンの造語という[99])などの語例がまれにある。

接辞は、複合語を作るために威力を発揮する。たとえば、「感」は、「音感」「語感」「距離感」「不安感」など漢字2字・3字からなる複合語のみならず、最近では「透け感」「懐かし感」「しゃきっと感」「きちんと感」など動詞・形容詞・副詞との複合語を作り、さらには「『昔の名前で出ています』感」(=昔の名前で出ているという感じ)のように文であったものに下接して長い複合語を作ることもある。

日本語の複合語は、難しい語でも、表記を見れば意味が分かる場合が多い。たとえば、英語の「apivorous」 は生物学者にしか分からないのに対し、日本語の「蜂食性」は「蜂を食べる性質」であると推測できる[100]。これは表記に漢字を用いる言語の特徴である。

表記

[編集]現代の日本語は、平仮名(ひらがな)・片仮名(カタカナ)・漢字を用いて、現代仮名遣い・常用漢字に基づいて表記されることが一般的である。アラビア数字やローマ字(ラテン文字)なども必要に応じて併用される。

正書法の必要性を説く主張[101]や、その反論[102]がしばしば交わされてきた。

字種

[編集]平仮名・片仮名は、2017年9月現在では以下の46字ずつが使われる。

| 名称 | 字形 |

|---|---|

| 平仮名 | あ い う え お か き く け こ さ し す せ そ た ち つ て と な に ぬ ね の は ひ ふ へ ほ ま み む め も や ゆ よ ら り る れ ろ わ を ん |

| 片仮名 | ア イ ウ エ オ カ キ ク ケ コ サ シ ス セ ソ タ チ ツ テ ト ナ ニ ヌ ネ ノ ハ ヒ フ ヘ ホ マ ミ ム メ モ ヤ ユ ヨ ラ リ ル レ ロ ワ ヲ ン |

このうち、「゛」(濁音符)および「゜」(半濁音符)を付けて濁音・半濁音を表す仮名もある(「音韻」の節参照)。拗音は小書きの「ゃ」「ゅ」「ょ」を添えて表し、促音は小書きの「っ」で表す。「つぁ」「ファ」のように、小書きの「ぁ」「ぃ」「ぅ」「ぇ」「ぉ」を添えて表す音もあり、補助符号として長音を表す「ー」がある。歴史的仮名遣いでは上記のほか、表音は同じでも表記の違う、平仮名「ゐ」「ゑ」および片仮名「ヰ」「ヱ」の字が存在し、その他にも変体仮名がある。

漢字は、日常生活において必要とされる2136字の常用漢字と、子の名づけに用いられる861字の人名用漢字が、法で定められている。実際にはこれら以外にも一般に通用する漢字の数は多いとされ、日本産業規格(JIS)はJIS X 0208(通称JIS漢字)として約6300字を電算処理可能な漢字として挙げている。なお、漢字の本家である中国においても同様の基準は存在し、現代漢語常用字表により、「常用字」として2500字、「次常用字」として1000字が定められている。これに加え、現代漢語通用字表ではさらに3500字が追加されている。

一般的な文章では、上記の漢字・平仮名・片仮名を交えて記すほか、アラビア数字・ローマ字なども必要に応じて併用する。基本的には、漢語には漢字を、和語のうち概念を表す部分(名詞や用言語幹など)には漢字を、形式的要素(助詞・助動詞など)や副詞・接続詞の一部には平仮名を、外来語(漢語以外)には片仮名を用いる場合が多い。公的な文書では特に表記法を規定している場合もあり[注釈 30]、民間でもこれに倣うことがある。ただし、厳密な正書法はなく、表記のゆれは広く許容されている。文章の種類や目的によって、

- さくらのはながさく / サクラの花が咲く / 桜の花が咲く

などの表記がありうる。

多様な文字体系を交えて記す利点として、単語のまとまりが把握しやすく、速読性に優れるなどの点が指摘される。日本語の単純な音節構造に由来する同音異義語が漢字によって区別され、かつ字数も節約されるという利点もある。計算機科学者の村島定行は、日本語では、表意文字と表音文字の二重の文章表現ができるため、記憶したり、想起したりするのに手がかりが多く、言語としての機能が高いと指摘している[103]。一方で中国文学者の高島俊男は、漢字の表意性に過度に依存した日本語の文章は、他の自然言語に類を見ないほどの同音異義語を用いざるを得なくなり、しばしば実用の上で支障を来たすことから、言語として「顚倒している」と評している[104]。歴史上、漢字を廃止して、仮名またはローマ字を国字化しようという主張もあったが、広く実行されることはなかった[105](「国語国字問題」参照)。今日では漢字・平仮名・片仮名の交ぜ書きが標準的表記の地位をえている。

方言と表記

[編集]日本語の表記体系は中央語を書き表すために発達したものであり、方言の音韻を表記するためには必ずしも適していない。たとえば、東北地方では「柿」を [kagɨ]、「鍵」を [kãŋɨ] のように発音するが[106]、この両語を通常の仮名では書き分けられない(アクセント辞典などで用いる表記によって近似的に記せば、「カギ」と「カンキ゚」のようになる)。そのため、方言を正確に文字に書き表すことができず、方言を書き言葉として用いることが少なくなっている。

岩手県気仙方言(ケセン語)について、山浦玄嗣により、文法形式を踏まえた正書法が試みられているというような例もある[107]。ただし、これは実用のためのものというよりは、学術的な試みのひとつである。

琉球語(「系統」参照)の表記体系もそれを準用している。たとえば、琉歌「てんさごの花」(てぃんさぐぬ花)は、伝統的な表記法では次のように記す。

てんさごの花や 爪先に染めて 親の寄せごとや 肝に染めれ

この表記法では、たとえば、「ぐ」「ご」がどちらも [gu] と発音されるように、かな表記と発音が一対一で対応しない場合が多々ある。表音的に記せば、[tiɴʃagunu hanaja ʦimiʣaʧiɲi sumiti, ʔujanu juʃigutuja ʧimuɲi sumiri] のようになるところである[注釈 31]。

漢字表記の面では、地域文字というべきものが各地に存在する。たとえば、名古屋市の地名「杁中(いりなか)」などに使われる「杁」は、名古屋と関係ある地域の「地域文字」である。また、「垰」は「たお」「たわ」などと読まれる国字で、中国地方ほかで定着しているという[109]。

文体

[編集]文は、目的や場面などに応じて、さまざまな異なった様式を採る。この様式のことを、書き言葉(文章)では「文体」と称し、話し言葉(談話)では「話体」[110]と称する。

日本語では、とりわけ文末の助動詞・助詞などに文体差が顕著に現れる。このことは、「ですます体」「でございます体」「だ体」「である体」「ありんす言葉」(江戸・新吉原の遊女の言葉)「てよだわ言葉」(明治中期から流行した若い女性の言葉)などの名称に典型的に表れている。それぞれの文体・話体の差は大きいが、日本語話者は、複数の文体・話体を常に切り替えながら使用している。

なお、「文体」の用語は、書かれた文章だけではなく談話についても適用されるため[111]、以下では「文体」に「話体」も含めて述べる。また、文語文・口語文などについては「文体史」の節に譲る。

普通体・丁寧体

[編集]日本語の文体は、大きく普通体(常体)および丁寧体(敬体)の2種類に分かれる。日本語話者は日常生活で両文体を適宜使い分ける。日本語学習者は、初めに丁寧体を、次に普通体を順次学習することが一般的である。普通体は相手を意識しないかのような文体であるため独語体と称し、丁寧体は相手を意識する文体であるため対話体と称することもある[112]。

普通体と丁寧体の違いは次のように現れる。

| \ | 普通体 | 丁寧体 |

|---|---|---|

| 名詞文 | もうすぐ春だ(春である)。 | もうすぐ春です。 |

| 形容動詞文 | ここは静かだ(静かである)。 | ここは静かです。 |

| 形容詞文 | 野山の花が美しい。 | (野山の花が美しいです。) |

| 動詞文 | 鳥が空を飛ぶ。 | 鳥が空を飛びます。 |

普通体では、文末に名詞・形容動詞・副詞などが来る場合には、「だ」または「である」を付けた形で結ぶ。前者を特に「だ体」、後者を特に「である体」と呼ぶこともある。

丁寧体では、文末に名詞・形容動詞・副詞などが来る場合には、助動詞「です」を付けた形で結ぶ。動詞が来る場合には「ます」を付けた形で結ぶ。ここから、丁寧体を「ですます体」と呼ぶこともある。丁寧の度合いをより強め、「です」の代わりに「でございます」を用いた文体を、特に「でございます体」と呼ぶこともある。丁寧体は、敬語の面からいえば丁寧語を用いた文体のことである。なお、文末に形容詞が来る場合にも「です」で結ぶことはできるが「花が美しく咲いています」「花が美しゅうございます」などと言い、「です」を避けることがある。

文体の位相差

[編集]談話の文体(話体)は、話し手の性別・年齢・職業・場面など、位相の違いによって左右される部分が大きい。「ごはんを食べてきました。」という丁寧体は、話し手の属性によって、たとえば、次のような変容がある。

- ごはん食べてきたよ。(子どもや一般人のくだけた文体)

- めし食ってきたぜ。(SNSや学生の粗野な文体)

- 食事を取ってまいりました。(成人の改まった文体)

このように異なる言葉遣いのそれぞれを位相語と言い、それぞれの差を位相差という。

物語作品やメディアにおいて、位相が極端にステレオタイプ化されて現実と乖離したり、あるいは書き手などが仮想的(バーチャル)な位相を意図的に作り出したりする場合がある。このような言葉遣いを「役割語」と称することがある[113]。例えば以下の文体は、実際の性別・博士・令嬢・地方出身者などの一般的な位相を反映したものではないものの、小説・漫画・アニメ・ドラマなどで、仮想的にそれらしい感じを与える文体として広く観察される。これは現代に始まったものではなく、近世や近代の文献にも役割語の例が認められる(仮名垣魯文『西洋道中膝栗毛』に現れる外国人らしい言葉遣いなど)。

- ごはん食べてきたわよ。(目上の女性)

- わしは、食事をしてきたのじゃ。(博士風)

- わたくし、お食事をいただいてまいりましてよ。(お嬢様風)

- おら、めし食ってきただよ。(田舎者風)

- ワタシ、ごはん食べてきたアルヨ。(中国人風。協和語を参照)

待遇表現

[編集]日本語では、待遇表現が文法的・語彙的な体系を形作っている。とりわけ、相手に敬意を示す言葉(敬語)において顕著である。

「敬語は日本にしかない」と言われることがあるが、日本と同様に敬語が文法的・語彙的体系を形作っている言語としては、朝鮮語・ジャワ語・ベトナム語・チベット語・ベンガル語・タミル語などがあり、尊敬・謙譲・丁寧の区別もある[114]。朝鮮語ではたとえば動詞「내다(ネダ)」(出す)は、敬語形「내시다(ネシダ)」(出される)・「냅니다(ネムニダ)」(出します)の形を持つ。

敬語体系は無くとも、敬意を示す表現自体は、さまざまな言語に広く観察される。相手を敬い、物を丁寧に言うことは、発達した社会ならばどこでも必要とされる。そうした言い方を習得することは、どの言語でも容易でない。

金田一京助などによれば、現代日本語の敬語に特徴的なのは次の2点である。

- 相対敬語である

- 文法体系となっている

朝鮮語など他の言語の敬語では、たとえば自分の父親はいかなる状況でも敬意表現の対象であり、他人に彼のことを話す場合も「私のお父様は…」という絶対的敬語を用いるが、日本語では自分の身内に対する敬意を他人に表現することは憚られ、「私の父は…」のように表現しなければならない。ただし皇室では絶対敬語が存在し、皇太子は自分の父親のことを「天皇陛下は…」と表現する。

どんな言語も敬意を表す表現を持っているが、日本語や朝鮮語などはそれが文法体系となっているため、表現・言語行動のあらゆる部分に、高度に組織立った体系が出来上がっている[115]。そのため、敬意の種類や度合いに応じた表現の選択肢が予め用意されており、常にそれらの中から適切な表現を選ばなくてはならない。

以下、日本語の敬語体系および敬意表現について述べる。

敬語体系

[編集]日本語の敬語体系は、一般に、大きく尊敬語・謙譲語・丁寧語に分類される。文化審議会国語分科会は、2007年2月に「敬語の指針」を答申し、これに丁重語および美化語を含めた5分類を示している[116]。

尊敬語

[編集]尊敬語は、動作の主体を高めることで、主体への敬意を表す言い方である。動詞に「お(ご)〜になる」を付けた形、また、助動詞「(ら)れる」を付けた形などが用いられる。たとえば、動詞「取る」の尊敬形として、「(先生が)お取りになる」「(先生が)取られる」などが用いられる。

語によっては、特定の尊敬語が対応するものもある。たとえば、「言う」の尊敬語は「おっしゃる」、「食べる」の尊敬語は「召し上がる」、「行く・来る・いる」の尊敬語は「いらっしゃる」である。

謙譲語

[編集]謙譲語は、古代から基本的に動作の客体への敬意を表す言い方であり、現代では「動作の主体を低める」と解釈するほうがよい場合がある。動詞に「お〜する」「お〜いたします」(謙譲語+丁寧語)をつけた形などが用いられる。たとえば、「取る」の謙譲形として、「お取りする」などが用いられる。

語によっては、特定の謙譲語が対応するものもある。たとえば、「言う」の謙譲語は「申し上げる」、「食べる」の謙譲語は「いただく」、「(相手の所に)行く」の謙譲語は「伺う」「参上する」「まいる」である。

なお、「夜も更けてまいりました」の「まいり」など、謙譲表現のようでありながら、誰かを低めているわけではない表現がある。これは、「夜も更けてきた」という話題を丁重に表現することによって、聞き手への敬意を表すものである。宮地裕は、この表現に使われる語を、特に「丁重語」と称している[117][118]。丁重語にはほかに「いたし(マス)」「申し(マス)」「存じ(マス)」「小生」「小社」「弊社」などがある。文化審議会の「敬語の指針」でも、「明日から海外へまいります」の「まいり」のように、相手とは関りのない自分側の動作を表現する言い方を丁重語としている。

丁寧語

[編集]丁寧語は、文末を丁寧にすることで、聞き手への敬意を表すものである。動詞・形容詞の終止形で終わる常体に対して、名詞・形容動詞語幹などに「です」を付けた形(「学生です」「きれいです」)や、動詞に「ます」をつけた形(「行きます」「分かりました」)等の丁寧語を用いた文体を敬体という。

一般に、目上の人には丁寧語を用い、同等・目下の人には丁寧語を用いないといわれる。しかし、実際の言語生活に照らして考えれば、これは事実ではない。母が子を叱るとき、「お母さんはもう知りませんよ」と丁寧語を用いる場合もある。丁寧語が用いられる多くの場合は、敬意や謝意の表現とされるが、稀に一歩引いた心理的な距離をとろうとする場合もある。

「お弁当」「ご飯」などの「お」「ご」も、広い意味では丁寧語に含まれるが、宮地裕は特に「美化語」と称して区別する[117][118]。相手への丁寧の意を示すというよりは、話し手が自分の言葉遣いに配慮した表現である。したがって、「お弁当食べようよ。」のように、丁寧体でない文でも美化語を用いることがある。文化審議会の「敬語の指針」でも「美化語」を設けている。

敬意表現

[編集]この節には独自研究が含まれているおそれがあります。 |

日本語で敬意を表現するためには、文法・語彙の敬語要素を知っているだけではなお不十分であり、時や場合など種々の要素に配慮した適切な表現が必要である。これを敬意表現(敬語表現)ということがある[119]。

たとえば、「課長もコーヒーをお飲みになりたいですか」は、尊敬表現「お飲みになる」を用いているが、敬意表現としては適切でない。日本語では相手の意向を直接的に聞くことは失礼に当たるからである。「コーヒーはいかがですか」のように言うのが適切である。第22期国語審議会(2000年)は、このような敬意表現の重要性を踏まえて、「現代社会における敬意表現」を答申した。

婉曲表現の一部は、敬意表現としても用いられる。たとえば、相手に窓を開けてほしい場合は、命令表現によらずに、「窓を開けてくれる?」などと問いかけ表現を用いる。あるいは、「今日は暑いねえ」とだけ言って、窓を開けてほしい気持ちを含意することもある。

日本人が商取引で「考えさせてもらいます」という場合は拒絶の意味であると言われる。英語でも "Thank you for inviting me."(誘ってくれてありがとう)とは誘いを断る表現である。また、京都では、京都弁で帰りがけの客にその気がないのに「ぶぶづけ(お茶漬け)でもあがっておいきやす」と愛想を言うとされる(出典は落語「京のぶぶづけ」「京の茶漬け」よるという[120])。これらは、相手の気分を害さないように工夫した表現という意味では、広義の敬意表現と呼ぶべきものであるが、その呼吸が分からない人との間に誤解を招くおそれもある。

方言

[編集]日本語には多様な方言がみられ、それらはいくつかの方言圏にまとめることができる。どのような方言圏を想定するかは、区画するために用いる指標によって少なからず異なる。

相互理解可能性

[編集]1967年の相互理解可能性の調査より、関東地方出身者に最も理解しにくい方言は(琉球諸語と東北方言を除く)、富山県氷見方言(正解率4.1%)、長野県木曽方言(正解率13.3%)、鹿児島方言(正解率17.6%)、岡山県真庭方言(正解率24.7%)だった。[121]この調査は、12〜20秒の長さ、135〜244の音素の老人の録音に基づいており、42名若者が聞いて翻訳した。受験者は関東地方で育った慶應大学の学生であった。[121]

| 方言 | 大阪市 | 京都市 | 愛知県立田村 | 長野県木曽町新開 | 富山県氷見市 | 岡山県勝山町 | 高知県大方町 | 島根県雲城村 | 熊本市 | 鹿児島市 |

| 正解率 | 26.4% | 67.1% | 44.5% | 13.3% | 4.1% | 24.7% | 45.5% | 24.8% | 38.6% | 17.6% |

方言区画

[編集]

東条操は、全国で話されている言葉を大きく東部方言・西部方言・九州方言および琉球方言に分けている[122]。またそれらは、北海道・東北・関東・八丈島・東海東山・北陸・近畿・中国・雲伯(出雲・伯耆)・四国・豊日(豊前・豊後・日向)・肥筑(筑紫・肥前・肥後)・薩隅(薩摩・大隅)・奄美群島・沖縄諸島・先島諸島に区画された。これらの分類は、今日でもなお一般的に用いられる。なお、このうち奄美・沖縄・先島の言葉は、日本語の一方言(琉球方言)とする立場と、独立言語として琉球語とする立場とがある。

また、金田一春彦は、近畿・四国を主とする内輪方言、関東・中部・中国・九州北部の一部を主とする中輪方言、北海道・東北・九州の大部分を主とする外輪方言、沖縄地方を主とする南島方言に分類した[123]。この分類は、アクセントや音韻、文法の特徴が畿内を中心に輪を描くことに着目したものである。このほか、幾人かの研究者により方言区画案が示されている。

一つの方言区画の内部も変化に富んでいる。たとえば、奈良県は近畿方言の地域に属するが、十津川村や下北山村周辺ではその地域だけ東京式アクセントが使われ、さらに下北山村池原にはまた別体系のアクセントがあって東京式の地域に取り囲まれている[124]。香川県観音寺市伊吹町(伊吹島)では、平安時代のアクセント体系が残存しているといわれる[125](異説もある[126])。これらは特に顕著な特徴を示す例であるが、どのような狭い地域にも、その土地としての言葉の体系がある。したがって、「どの地点のことばも、等しく記録に価する[127]」ものである。

東西の文法

[編集]一般に、方言差が話題になるときには、文法の東西の差異が取り上げられることが多い。東部方言と西部方言との間には、およそ次のような違いがある。

否定辞に東で「ナイ」、西で「ン」を用いる。完了形には、東で「テル」を、西で「トル」を用いる。断定には、東で「ダ」を、西で「ジャ」または「ヤ」を用いる。アワ行五段活用の動詞連用形は、東では「カッタ(買)」と促音便に、西では「コータ」とウ音便になる。形容詞連用形は、東では「ハヤク(ナル)」のように非音便形を用いるが、西では「ハヨー(ナル)」のようにウ音便形を用いるなどである[128]。

方言の東西対立の境界は、画然と引けるものではなく、どの特徴を取り上げるかによって少なからず変わってくる。しかし、おおむね、日本海側は新潟県西端の糸魚川市、太平洋側は静岡県浜名湖が境界線(糸魚川・浜名湖線)とされることが多い。糸魚川西方には難所親不知があり、その南には日本アルプスが連なって東西の交通を妨げていたことが、東西方言を形成した一因とみられる。

アクセント

[編集]

日本語のアクセントは、方言ごとの違いが大きい。日本語のアクセント体系はいくつかの種類に分けられるが、特に広範囲で話され話者数も多いのは東京式アクセントと京阪式アクセントの2つである。東京式アクセントは下がり目の位置のみを弁別するが、京阪式アクセントは下がり目の位置に加えて第1拍の高低を弁別する。一般にはアクセントの違いは日本語の東西の違いとして語られることが多いが、実際の分布は単純な東西対立ではなく、東京式アクセントは概ね北海道、東北地方北部、関東地方西部、甲信越地方、東海地方の大部分、中国地方、四国地方南西部、九州北東部に分布しており、京阪式アクセントは近畿地方・四国地方のそれぞれ大部分と北陸地方の一部に分布している。すなわち、近畿地方を中心とした地域に京阪式アクセント地帯が広がり、その東西を東京式アクセント地域が挟む形になっている。日本語の標準語・共通語のアクセントは、東京の山の手言葉のものを基盤にしているため東京式アクセントである。

九州西南部や沖縄の一部には型の種類が2種類になっている二型アクセントが分布し、宮崎県都城市などには型の種類が1種類になっている一型アクセントが分布する。また、岩手県雫石町や山梨県早川町奈良田などのアクセントは、音の下がり目ではなく上がり目を弁別する。これら有アクセントの方言に対し、東北地方南部から関東地方北東部にかけての地域や、九州の東京式アクセント地帯と二型アクセント地帯に挟まれた地域などには、話者にアクセントの知覚がなく、どこを高くするという決まりがない無アクセント(崩壊アクセント)の地域がある。これらのアクセント大区分の中にも様々な変種があり、さらにそれぞれの体系の中間型や別派なども存在する。

「花が」が東京で「低高低」、京都で「高低低」と発音されるように、単語のアクセントは地方によって異なる。ただし、それぞれの地方のアクセント体系は互いにまったく無関係に成り立っているのではない。多くの場合において規則的な対応が見られる。たとえば、「花が」「山が」「池が」を東京ではいずれも「低高低」と発音するが、京都ではいずれも「高低低」と発音し、「水が」「鳥が」「風が」は東京ではいずれも「低高高」と発音するのに対して京都ではいずれも「高高高」と発音する。また、「松が」「空が」「海が」は東京ではいずれも「高低低」と発音されるのに対し、京都ではいずれも「低低高」と発音される。このように、ある地方で同じアクセントの型にまとめられる語群(類と呼ぶ)は、他の地方でも同じ型に属することが一般的に観察される。

この事実は、日本の方言アクセントが、過去の同一のアクセント体系から分かれ出たことを意味する[129]。服部四郎はこれを原始日本語のアクセントと称し[130]、これが分岐し互いに反対の方向に変化して、東京式と京阪式を生じたと考えた。現在有力な説は、院政期の京阪式アクセント(名義抄式アクセント)が日本語アクセントの祖体系で、現在の諸方言アクセントのほとんどはこれが順次変化を起こした結果生じたとするものである[注釈 32]。一方で、地方の無アクセントと中央の京阪式アクセントの接触で諸方言のアクセントが生じたとする説もある[131]。

音声・音韻

[編集]発音の特徴によって本土方言を大きく区分すると、表日本方言、裏日本方言、薩隅(鹿児島)式方言に分けることができる[132]。表日本方言は共通語に近い音韻体系を持つ。裏日本式の音韻体系は、東北地方を中心に、北海道沿岸部や新潟県越後北部、関東北東部(茨城県・栃木県)と、とんで島根県出雲地方を中心とした地域に分布する。その特徴は、イ段とウ段の母音に中舌母音を用いることと、エが狭くイに近いことである。関東のうち千葉県や埼玉県東部などと、越後中部・佐渡・富山県・石川県能登の方言は裏日本式と表日本式の中間である。また薩隅式方言は、大量の母音脱落により閉音節を多く持っている点で他方言と対立している。薩隅方言以外の九州の方言は、薩隅式と表日本式の中間である。

音韻の面では、母音の「う」を、東日本、北陸、出雲付近では中舌寄りで非円唇母音(唇を丸めない)の [ɯ] または [ɯ̈] で、西日本一般では奥舌で円唇母音の [u] で発音する。また、母音は、東日本や北陸、出雲付近、九州で無声化しやすく、東海、近畿、中国、四国では無声化しにくい[133]。

またこれとは別に、近畿・四国(・北陸)とそれ以外での対立がある。前者は京阪式アクセントの地域であるが、この地域ではアクセント以外にも、「木」を「きい」、「目」を「めえ」のように一音節語を伸ばして二拍に発音し、また「赤い」→「あけー」のような連母音の融合が起こらないという共通点がある。また、西日本(九州・山陰・北陸除く)は母音を強く子音を弱く発音し、東日本や九州は子音を強く母音を弱く発音する傾向がある。

歴史

[編集]日本語の歴史は一般的に「日本語史」(または「国語史」)と呼ばれる[注釈 33]。以下においては各分野に分類して記述する。

音韻史

[編集]母音・子音

[編集]母音の数は、奈良時代およびそれ以前には現在よりも多かったと考えられる。橋本進吉は、江戸時代の上代特殊仮名遣の研究を再評価し[134]、記紀や『万葉集』などの万葉仮名において「き・ひ・み・け・へ・め・こ・そ・と・の・も・よ・ろ」の表記に2種類の仮名が存在することを指摘した(甲類・乙類と称する。「も」は『古事記』のみで区別される)。橋本は、これらの仮名の区別は音韻上の区別に基づくもので、特に母音の差によるものと考えた[135]。橋本の説は、後続の研究者らによって、「母音の数がアイウエオ五つでなく、合計八を数えるもの[136]」という8母音説と受け取られ、定説化した[注釈 34]。8母音の区別は平安時代にはなくなり、現在のように5母音になったとみられる。なお、上代日本語の語彙では、母音の出現の仕方がウラル語族やアルタイ語族の母音調和の法則に類似しているとされる[30]。

「は行」の子音は、奈良時代以前には [p] であったとみられる[59]。すなわち、「はな(花)」は [pana](パナ)のように発音された可能性がある。[p] は遅くとも平安時代初期には無声両唇摩擦音 [ɸ] に変化していた[137]。すなわち、「はな」は [ɸana](ファナ)となっていた。中世末期に、ローマ字で当時の日本語を記述したキリシタン資料が多く残されているが、そこでは「は行」の文字が「fa, fi, fu, fe, fo」で転写されており、当時の「は行」は「ファ、フィ、フ、フェ、フォ」に近い発音であったことが分かる。中世末期から江戸時代にかけて、「は行」の子音は [ɸ] から [h] へ移行した。ただし、「ふ」は [ɸ] のままに、「ひ」は [çi] になった[138]。現代でも引き続きこのように発音されている。

平安時代以降、語中・語尾の「は行」音が「わ行」音に変化するハ行転呼が起こった[139]。たとえば、「かは(川)」「かひ(貝)」「かふ(買)」「かへ(替)」「かほ(顔)」は、それまで [kaɸa] [kaɸi] [kaɸu] [kaɸe] [kaɸo] であったものが、[kawa] [kawi] [kau] [kawe] [kawo] になった。「はは(母)」も、キリシタン資料では「faua」(ハワ)と記された例があるなど、他の語と同様にハ行転呼が起こっていたことが知られる。

このように、「は行」子音は語頭でおおむね [p] → [ɸ] → [h]、語中で [p] → [ɸ] → [w] と唇音が衰退する方向で推移した。また、関西で「う」を唇を丸めて発音する(円唇母音)のに対し、関東では唇を丸めずに発音するが、これも唇音退化の例ととらえることができる。

「や行」の「え」([je]) の音が古代に存在したことは、「あ行」の「え」の仮名と別の文字で書き分けられていたことから明らかである[139]。平安時代初期に成立したと見られる「天地の詞」には「え」が2つ含まれており、「あ行」と「や行」の区別を示すものと考えられる。この区別は10世紀の頃にはなくなっていたとみられ[139]、970年成立の『口遊』に収録される「大為爾の歌」では「あ行」の「え」しかない。この頃には「あ行」と「や行」の「え」の発音はともに [je] になっていた。

「わ行」は、「わ」を除いて「あ行」との合流が起きた。

平安時代末頃には、

が同一に帰した。3が同音になったのは11世紀末頃、1と2が同音になったのは12世紀末頃と考えられている。藤原定家の『下官集』(13世紀)では「お」・「を」、「い」・「ゐ」・「ひ」、「え」・「ゑ」・「へ」の仮名の書き分けが問題になっている。

当時の発音は、1は現在の [i](イ)、2は [je](イェ)、3は [wo](ウォ)のようであった。

3が現在のように [o](オ)になったのは江戸時代であったとみられる[140]。18世紀の『音曲玉淵集』では、「お」「を」を「ウォ」と発音しないように説いている。

2が現在のように [e](エ)になったのは、新井白石『東雅』総論の記述からすれば早くとも元禄享保頃(17世紀末から18世紀初頭)以降[141]、『謳曲英華抄』の記述からすれば18世紀中葉頃とみられる[142]。

「が行」の子音は、語中・語尾ではいわゆる鼻濁音(ガ行鼻音)の [ŋ] であった。鼻濁音は、近代に入って急速に勢力を失い、語頭と同じ破裂音の [ɡ] または摩擦音の [ɣ] に取って代わられつつある。今日、鼻濁音を表記する時は、「か行」の文字に半濁点を付して「カカ゚ミ(鏡)」のように書くこともある。

「じ・ぢ」「ず・づ」の四つ仮名は、室町時代前期の京都ではそれぞれ [ʑi], [dʲi], [zu], [du] と発音されていたが、16世紀初め頃に「ち」「ぢ」が口蓋化し、「つ」「づ」が破擦音化した結果、「ぢ」「づ」の発音がそれぞれ [ʥi], [ʣu] となり、「じ」「ず」の音に近づいた。16世紀末のキリシタン資料ではそれぞれ「ji・gi」「zu・zzu」など異なるローマ字で表されており、当時はまだ発音の区別があったことが分かるが、当時既に混同が始まっていたことも記録されている[140]。17世紀末頃には発音の区別は京都ではほぼ消滅したと考えられている(今も区別している方言もある[57])。「せ・ぜ」は「xe・je」で表記されており、現在の「シェ・ジェ」に当たる [ɕe], [ʑe] であったことも分かっている。関東では室町時代末にすでに [se], [ze] の発音であったが、これはやがて西日本にも広がり、19世紀中頃には京都でも一般化した。現在は東北や九州などの一部に [ɕe], [ʑe] が残っている。

音便現象

[編集]平安時代から、発音を簡便にするために単語の音を変える音便現象が少しずつ見られるようになった。「次(つ)ぎて」を「次いで」とするなどのイ音便、「詳(くは)しくす」を「詳しうす」とするなどのウ音便、「発(た)ちて」を「発って」とするなどの促音便、「飛びて」を「飛んで」とするなどの撥音便が現れた。『源氏物語』にも、「いみじく」を「いみじう」とするなどのウ音便が多く、また、少数ながら「苦しき」を「苦しい」とするなどのイ音便の例も見出される[143]。鎌倉時代以降になると、音便は口語では盛んに用いられるようになった。

中世には、「差して」を「差いて」、「挟みて」を「挟うで」、「及びて」を「及うで」などのように、今の共通語にはない音便形も見られた。これらの形は、今日でも各地に残っている。[要出典]

連音上の現象

[編集]鎌倉時代・室町時代には連声(れんじょう)の傾向が盛んになった。撥音または促音の次に来た母音・半母音が「な行」音・「ま行」音・「た行」音に変わる現象で、たとえば、銀杏は「ギン」+「アン」で「ギンナン」、雪隠は「セッ」+「イン」で「セッチン」となる。助詞「は」(ワ)と前の部分とが連声を起こすと、「人間は」→「ニンゲンナ」、「今日は」→「コンニッタ」となった。

また、この時代には、「中央」の「央」など「アウ」 [au] の音が合して長母音 [ɔː] になり、「応対」の「応」など「オウ」 [ou] の音が [oː] になった(「カウ」「コウ」など頭子音が付いた場合も同様)[140]。口をやや開ける前者を開音、口をすぼめる後者を合音と呼ぶ。また、「イウ」 [iu]、「エウ」 [eu] などの二重母音は、[juː]、[joː] という拗長音に変化した。「開合」の区別は次第に乱れ、江戸時代には合一して今日の [oː](オー)になった。京都では、一般の話し言葉では17世紀に開合の区別は失われた[140]。しかし方言によっては今も開合の区別が残っているものもある[57]。

外来の音韻

[編集]漢語が日本で用いられるようになると、古来の日本に無かった合拗音「クヮ・グヮ」「クヰ・グヰ」「クヱ・グヱ」の音が発音されるようになった[140]。これらは [kwa] [ɡwe] などという発音であり、「キクヮイ(奇怪)」「ホングヮン(本願)」「ヘングヱ(変化)」のように用いられた。当初は外来音の意識が強かったが、平安時代以降は普段の日本語に用いられるようになったとみられる[144]。ただし「クヰ・グヰ」「クヱ・グヱ」の寿命は短く、13世紀には「キ・ギ」「ケ・ゲ」に統合された。「クヮ」「グヮ」は中世を通じて使われていたが、室町時代にはすでに「カ・ガ」との間で混同が始まっていた。江戸時代には混同が進んでいき、江戸では18世紀中頃には直音の「カ・ガ」が一般化した。ただし一部の方言には今も残っている[57]。

漢語は平安時代頃までは原語である中国語に近く発音され、日本語の音韻体系とは別個のものと意識されていた。入声韻尾の [-k], [-t], [-p], 鼻音韻尾の [-m], [-n], [-ŋ] なども原音にかなり忠実に発音されていたと見られる。鎌倉時代には漢字音の日本語化が進行し、[ŋ] はウに統合され、韻尾の [-m] と [-n] の混同も13世紀に一般化し、撥音の /ɴ/ に統合された。入声韻尾の [-k] は開音節化してキ、クと発音されるようになり、[-p] も [-ɸu](フ)を経てウで発音されるようになった。[-t] は開音節化したチ、ツの形も現れたが、子音終わりの [-t] の形も17世紀末まで並存して使われていた。室町時代末期のキリシタン資料には、「butmet」(仏滅)、「bat」(罰)などの語形が記録されている。江戸時代に入ると開音節の形が完全に一般化した。

近代以降には、外国語(特に英語)の音の影響で新しい音が使われ始めた。比較的一般化した「シェ・チェ・ツァ・ツェ・ツォ・ティ・ファ・フィ・フェ・フォ・ジェ・ディ・デュ」などの音に加え、場合によっては、「イェ・ウィ・ウェ・ウォ・クァ・クィ・クェ・クォ・ツィ・トゥ・グァ・ドゥ・テュ・フュ」などの音も使われる[145]。これらは、子音・母音のそれぞれを取ってみれば、従来の日本語にあったものである。「ヴァ・ヴィ・ヴ・ヴェ・ヴォ・ヴュ」のように、これまで無かった音は、書き言葉では書き分けても、実際に発音されることは少ない。

文法史

[編集]活用の変化

[編集]動詞の活用種類は、平安時代には9種類であった。すなわち、四段・上一段・上二段・下一段・下二段・カ変・サ変・ナ変・ラ変に分かれていた。これが時代とともに統合され、江戸時代には5種類に減った。上二段は上一段に、下二段は下一段にそれぞれ統合され、ナ変(「死ぬ」など)・ラ変(「有り」など)は四段に統合された。これらの変化は、古代から中世にかけて個別的に起こった例もあるが、顕著になったのは江戸時代に入ってからのことである。ただし、ナ変は近代に入ってもなお使用されることがあった。

このうち、最も規模の大きな変化は二段活用の一段化である。二段→一段の統合は、室町時代末期の京阪地方では、まだまれであった(関東では比較的早く完了した)。それでも、江戸時代前期には京阪でも見られるようになり、後期には一般化した[146]。すなわち、今日の「起きる」は、平安時代には「き・き・く・くる・くれ・きよ」のように「き・く」の2段に活用したが、江戸時代には「き・き・きる・きる・きれ・きよ(きろ)」のように「き」の1段だけで活用するようになった。また、今日の「明ける」は、平安時代には「け・く」の2段に活用したが、江戸時代には「け」の1段だけで活用するようになった。しかも、この変化の過程では、終止・連体形の合一が起こっているため、鎌倉・室町時代頃には、前後の時代とは異なった活用の仕方になっている。次に時代ごとの活用を対照した表を掲げる。

| 現代の語形 | 時代 | 語幹 | 未然 | 連用 | 終止 | 連体 | 已然 | 命令 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 起きる | 平安 | お | き | き | く | くる | くれ | きよ |

| 室町 | き | き | くる | くる | くれ | きよ | ||

| 江戸 | き | き | きる | きる | きれ | きよ(きろ) | ||

| 明ける | 平安 | あ | け | け | く | くる | くれ | けよ |

| 室町 | け | け | くる | くる | くれ | けよ | ||

| 江戸 | け | け | ける | ける | けれ | けよ(けろ) | ||

| 死ぬ | 平安 | し | な | に | ぬ | ぬる | ぬれ | ね |

| 室町 〜 近代 | な | に | ぬる | ぬる | ぬれ | ね | ||

| な | に | ぬ | ぬ | ね | ね | |||

| 有る | 平安 | あ | ら | り | り | る | れ | れ |

| 室町 | ら | り | る | る | れ | れ | ||

| 江戸 | ら | り | る | る | れ | れ |

形容詞は、平安時代には「く・く・し・き・けれ(から・かり・かる・かれ)」のように活用したク活用と、「しく・しく・し・しき・しけれ(しから・しかり・しかる・しかれ)」のシク活用が存在した。この区別は、終止・連体形の合一とともに消滅し、形容詞の活用種類は一つになった。

今日では、文法用語の上で、四段活用が五段活用(実質的には同じ)と称され、已然形が仮定形と称されるようになったものの、活用の種類および活用形は基本的に江戸時代と同様である。

係り結びとその崩壊

[編集]かつての日本語には、係り結びと称される文法規則があった。文中の特定の語を「ぞ」「なむ」「や」「か」「こそ」などの係助詞で受け、かつまた、文末を連体形(「ぞ」「なむ」「や」「か」の場合)または已然形(「こそ」の場合)で結ぶものである(奈良時代には、「こそ」も連体形で結んだ)。

係り結びをどう用いるかによって、文全体の意味に明確な違いが出た。たとえば、「山里は、冬、寂しさ増さりけり」という文において、「冬」という語を「ぞ」で受けると、「山里は冬ぞ寂しさ増さりける」(『古今集』)という形になり、「山里で寂しさが増すのは、ほかでもない冬だ」と告知する文になる。また仮に、「山里」を「ぞ」で受けると、「山里ぞ冬は寂しさ増さりける」という形になり、「冬に寂しさが増すのは、ほかでもない山里だ」と告知する文になる。

ところが、中世には、「ぞ」「こそ」などの係助詞は次第に形式化の度合いを強め、単に上の語を強調する意味しか持たなくなった。そうなると、係助詞を使っても、文末を連体形または已然形で結ばない例も見られるようになる。また、逆に、係助詞を使わないのに、文末が連体形で結ばれる例も多くなってくる。こうして、係り結びは次第に崩壊していった。

今日の口語文には、規則的な係り結びは存在しない。ただし、「貧乏でこそあれ、彼は辛抱強い」「進む道こそ違え、考え方は同じ」のような形で化石的に残っている。

終止・連体形の合一

[編集]活用語のうち、四段活用以外の動詞・形容詞・形容動詞および多くの助動詞は、平安時代には、終止形と連体形とが異なる形態を採っていた。たとえば、動詞は「対面す。」(終止形)と「対面する(とき)」(連体形)のようであった。ところが、係り結びの形式化とともに、上に係助詞がないのに文末を連体形止め(「対面する。」)にする例が多く見られるようになった。たとえば、『源氏物語』には、

すこし立ち出でつつ見わたしたまへば、高き所にて、ここかしこ、僧坊どもあらはに見おろさるる。—『源氏物語』若紫巻[147]

などの言い方があるが、本来ならば「見おろさる」の形で終止すべきものである。 このような例は、中世には一般化した。その結果、動詞・形容詞および助動詞は、形態上、連体形と終止形との区別がなくなった。

形容動詞は、終止形・連体形活用語尾がともに「なる」になり、さらに語形変化を起こして「な」となった。たとえば、「辛労なり」は、終止形・連体形とも「辛労な」となった。もっとも、終止形には、むしろ「にてある」から来た「ぢや」が用いられることが普通であった。したがって、終止形は「辛労ぢや」、連体形は「辛労な」のようになった。「ぢや」は主として上方で用いられ、東国では「だ」が用いられた。今日の共通語も東国語の系統を引いており、終止形語尾は「だ」、連体形語尾は「な」となっている。このことは、用言の活用に連体形・終止形の両形を区別すべき根拠の一つとなっている。

文語の終止形が化石的に残っている場合もある。文語の助動詞「たり」「なり」の終止形は、今日でも並立助詞として残り、「行ったり来たり」「大なり小なり」といった形で使われている。

可能動詞

[編集]今日、「漢字が書ける」「酒が飲める」などと用いる、いわゆる可能動詞は、室町時代には発生していた。この時期には、「読む」から「読むる」(=読むことができる)が、「持つ」から「持つる」(=持つことができる)が作られるなど、四段活用の動詞を元にして、可能を表す下二段活用の動詞が作られ始めた。これらの動詞は、やがて一段化して、「読める」「持てる」のような語形で用いられるようになった[注釈 35]。これらの可能動詞は、江戸時代前期の上方でも用いられ、後期の江戸では普通に使われるようになった[148]。

従来の日本語にも、「(刀を)抜く時」に対して「(刀が自然に)抜くる時(抜ける時)」のように、四段動詞の「抜く」と下二段動詞の「抜く」(抜ける)とが対応する例は多く存在した。この場合、後者は、「自然にそうなる」という自然生起(自発)を表した。そこから類推した結果、「文字を読む」に対して「文字が読むる(読める)」などの可能動詞が出来上がったものと考えられる。

近代以降、とりわけ大正時代以降には、この語法を四段動詞のみならず一段動詞にも及ぼす、いわゆる「ら抜き言葉」が広がり始めた[注釈 36]。「見られる」を「見れる」、「食べられる」を「食べれる」、「来られる」を「来れる」、「居(い)られる」を「居(い)れる」という類である。この語法は、地方によっては早く一般化し、第二次世界大戦後には全国的に顕著になっている。

受け身表現

[編集]受け身の表現において、人物以外が主語になる例は、近代以前には乏しい。もともと、日本語の受け身表現は、自分の意志ではどうにもならない「自然生起」の用法の一種であった[149]。したがって、物が受け身表現の主語になることはほとんどなかった。『枕草子』の「にくきもの」に

すずりに髪の入りてすられたる。(すずりに髪が入ってすられている)—『枕草子』[150]

とある例などは、受け身表現と解することもできるが、むしろ自然の状態を観察して述べたものというべきものである。一方、「この橋は多くの人々によって造られた」「源氏物語は紫式部によって書かれた」のような言い方は、古くは存在しなかったと見られる。これらの受け身は、状態を表すものではなく、事物が人から働き掛けを受けたことを表すものである。

「この橋は多くの人々によって造られた」式の受け身は、英語などの欧文脈を取り入れる中で広く用いられるようになったと見られる[151]。明治時代には

民子の墓の周囲には野菊が一面に植えられた。

のような欧文風の受け身が用いられている。

語彙史

[編集]漢字の使用

[編集]漢字(中国語の語彙)が日本語の中に入り始めたのはかなり古く、文献の時代にさかのぼると考えられる。今日和語と扱われる「ウメ(梅)」「ウマ(馬)」なども、元々は漢語からの借用語であった可能性もあるが、上古漢字の場合、馬と梅の発音は違う。異民族が中国をよく支配してから漢語の発音は変わっていた[28]。

中国の文物・思想の流入や仏教の普及などにつれて、漢語は徐々に一般の日本語に取り入れられていった。鎌倉時代最末期の『徒然草』では、漢語及び混種語(漢語と和語の混交)は、異なり語数(文中の同一語を一度しかカウントしない)で全体の31%を占めるに至っている。ただし、延べ語数(同一語を何度でもカウントする)では13%に過ぎず、語彙の大多数は和語が占める[152]。幕末の和英辞典『和英語林集成』の見出し語でも、漢語はなお25%ほどに止まっている[153]。

漢字がよく使われるようになったのは幕末から明治時代にかけてである。「電信」「鉄道」「政党」「主義」「哲学」その他、西洋の文物を漢語により翻訳した(新漢語。古典中国語にない語を特に和製漢語という)。幕末の『都鄙新聞』の記事によれば、京都祇園の芸者も漢語を好み、「霖雨ニ盆池ノ金魚ガ脱走シ、火鉢ガ因循シテヰル」(長雨で池があふれて金魚がどこかへ行った、火鉢の火がなかなかつかない)などと言っていたという[154]。

漢字は今も多く使われている。雑誌調査では、延べ語数・異なり語数ともに和語を上回り、全体の半数近くに及ぶまでになっている[155][156](「語種」参照)。

外来語の使用

[編集]漢字を除き、他言語の語彙を借用することは、古代にはそれほど多くなかった。このうち、梵語の語彙は、多く漢語に取り入れられた後に、仏教と共に日本に伝えられた。「娑婆」「檀那」「曼荼羅」などがその例である。また、今日では和語と扱われる「ほとけ(仏)」「かわら(瓦)」なども梵語由来であるとされる[151]。

西洋語が輸入され始めたのは、中世にキリシタン宣教師が来日した時期以降である。室町時代には、ポルトガル語から「カステラ」「コンペイトウ」「サラサ」「ジュバン」「タバコ」「バテレン」「ビロード」などの語が取り入れられた。「メリヤス」など一部スペイン語も用いられた。江戸時代にも、「カッパ(合羽)」「カルタ」「チョッキ」「パン」「ボタン」などのポルトガル語、「エニシダ」などのスペイン語が用いられるようになった。

また、江戸時代には、蘭学などの興隆とともに、「アルコール」「エレキ」「ガラス」「コーヒー」「ソーダ」「ドンタク」などのオランダ語が伝えられた[157]。

幕末から明治時代以後には、英語を中心とする外来語が急増した。「ステンション(駅)」「テレガラフ(電信)」など、今日では普通使われない語で、当時一般に使われていたものもあった。坪内逍遥『当世書生気質』(1885) には書生のせりふの中に「我輩の時計(ウオツチ)ではまだ十分(テンミニツ)位あるから、急いて行きよつたら、大丈夫ぢゃらう」「想ふに又貸とは遁辞(プレテキスト)で、七(セブン)〔=質屋〕へ典(ポウン)した歟(か)、売(セル)したに相違ない」などという英語が多く出てくる。このような語のうち、日本語として定着した語も多い。

第二次世界大戦が激しくなるにつれて、外来語を禁止または自粛する風潮も起こったが、戦後はアメリカ発の外来語が爆発的に多くなった。現在では、報道・交通機関・通信技術の発達により、新しい外来語が瞬時に広まる状況が生まれている。雑誌調査では、異なり語数で外来語が30%を超えるという結果が出ており[156]、現代語彙の中で欠くことのできない存在となっている(「語種」参照)。

語彙の増加と品詞

[編集]

漢語が日本語に取り入れられた結果、名詞・サ変動詞・形容動詞の語彙が特に増大することになった。漢語は活用しない語であり、本質的には体言(名詞)として取り入れられたが[158]、「す」をつければサ変動詞(例、祈念す)、「なり」をつければ形容動詞(例、神妙なり)として用いることができた。

漢語により、厳密な概念を簡潔に表現することが可能になった。一般に、和語は一語が広い意味で使われる[159]。たとえば、「とる」という動詞は、「資格をとる」「栄養をとる」「血液をとる」「新人をとる」「映画をとる」のように用いられる。ところが、漢語を用いて、「取得する(取得す)」「摂取する」「採取する」「採用する」「撮影する」などと、さまざまなサ変動詞で区別して表現することができるようになった。また、日本語の「きよい(きよし)」という形容詞は意味が広いが、漢語を用いて、「清潔だ(清潔なり)」「清浄だ」「清澄だ」「清冽だ」「清純だ」などの形容動詞によって厳密に表現することができるようになった[160]。

外来語は、漢語ほど高い造語力を持たないものの、漢語と同様に、特に名詞・サ変動詞・形容動詞の部分で日本語の語彙を豊富にした。「インキ」「バケツ」「テーブル」など名詞として用いられるほか、「する」を付けて「スケッチする」「サービスする」などのサ変動詞として、また、「だ」をつけて「ロマンチックだ」「センチメンタルだ」などの形容動詞として用いられるようになった。

漢語・外来語の増加によって、形容詞と形容動詞の勢力が逆転した。元来、和語には形容詞・形容動詞ともに少なかったが、数の上では、形容詞が形容表現の中心であり、形容動詞がそれを補う形であった。『万葉集』では名詞59.7%、動詞31.5%、形容詞3.3%、形容動詞0.5%であり、『源氏物語』でも名詞42.5%、動詞44.6%、形容詞5.3%、形容動詞5.1%であった(いずれも異なり語数)[152]。ところが、漢語・外来語を語幹とした形容動詞が漸増したため、現代語では形容動詞が形容詞を上回るに至っている(「品詞ごとの語彙量」の節参照)。ただし、一方で漢語・外来語に由来する名詞・サ変動詞なども増えているため、語彙全体から見ればなお形容詞・形容動詞の割合は少ない。

形容詞の造語力は今日ではほとんど失われており、近代以降のみ確例のある新しい形容詞は「甘酸っぱい」「黄色い」「四角い」「粘っこい」などわずかにすぎない[注釈 37]。一方、形容動詞は今日に至るまで高い造語力を保っている。特に、「科学的だ」「人間的だ」など接尾語「的」を付けた語の大多数や、「エレガントだ」「クリーンだ」など外来語に由来するものは近代以降の新語である。しかも、新しい形容動詞の多くは漢語・外来語を語幹とするものである。現代雑誌の調査によれば、形容動詞で語種のはっきりしているもののうち、和語は2割ほどであり、漢語は3割強、外来語は4割強という状況である[156]。

表記史

[編集]仮名の誕生

[編集]元来、日本に文字と呼べるものはなく、言葉を表記するためには中国渡来の漢字を用いた(いわゆる神代文字は後世の偽作とされている[161])。漢字の記された遺物の例としては、1世紀のものとされる福岡市出土の「漢委奴国王印」などもあるが、本格的に使用されたのはより後年とみられる。『古事記』によれば、応神天皇の時代に百済の学者王仁が「論語十巻、千字文一巻」を携えて来日したとある。稲荷山古墳出土の鉄剣銘(5世紀)には、雄略天皇と目される人名を含む漢字が刻まれている。「隅田八幡神社鏡銘」(6世紀)は純漢文で記されている。このような史料から、大和政権の勢力伸長とともに漢字使用域も拡大されたことが推測される。6世紀〜7世紀になると儒教、仏教、道教などについて漢文を読む必要が出てきたため識字層が広がった[162]。

漢字で和歌などの大和言葉を記す際、「波都波流能(はつはるの)」のように日本語の1音1音を漢字の音(または訓)を借りて写すことがあった。この表記方式を用いた資料の代表が『万葉集』(8世紀)であるため、この表記のことを「万葉仮名」という(すでに7世紀中頃の木簡に例が見られる[注釈 38])。

9世紀には万葉仮名の字体をより崩した「草仮名」が生まれ(『讃岐国戸籍帳』の「藤原有年申文」など)、さらに、草仮名をより崩した平仮名の誕生をみるに至った。これによって、初めて日本語を自由に記すことが可能になった。平仮名を自在に操った王朝文学は、10世紀初頭の『古今和歌集』などに始まり、11世紀の『源氏物語』などの物語作品群で頂点を迎えた。

僧侶や学者らが漢文を訓読する際には、漢字の隅に点を打ち、その位置によって「て」「に」「を」「は」などの助詞その他を表すことがあった(ヲコト点)。しかし、次第に万葉仮名を添えて助詞などを示すことが一般化した。やがて、それらは、字画の省かれた簡略な片仮名になった。

平仮名も、片仮名も、発生当初から、1つの音価に対して複数の文字が使われていた。たとえば、/ha/(当時の発音は [ɸa])に当たる平仮名としては、「波」「者」「八」などを字源とするものがあった。1900年(明治33年)に「小学校令施行規則」が出され、小学校で教える仮名は1字1音に整理された。これ以降使われなくなった仮名を、今日では変体仮名と呼んでいる。変体仮名は、現在でも料理屋の名などに使われることがある。

仮名遣い問題の発生

[編集]平安時代までは、発音と仮名はほぼ一致していた。その後、発音の変化に伴って、発音と仮名とが1対1の対応をしなくなった。たとえば、「はな(花)」の「は」と「かは(川)」の「は」の発音は、平安時代初期にはいずれも「ファ」([ɸa]) であったとみられるが、平安時代に起こったハ行転呼により、「かは(川)」など語中語尾の「は」は「ワ」と発音するようになった。ところが、「ワ」と読む文字には別に「わ」もあるため、「カワ」という発音を表記するとき、「かわ」「かは」のいずれにすべきか、判断の基準が不明になってしまった。ここに、仮名をどう使うかという仮名遣いの問題が発生した。

その時々の知識人は、仮名遣いについての規範を示すこともあったが(藤原定家『下官集』など)、必ずしも古い仮名遣いに忠実なものばかりではなかった(「日本語研究史」の節参照)。また、従う者も、歌人、国学者など、ある種のグループに限られていた。万人に用いられる仮名遣い規範は、明治に学校教育が始まるまで待たなければならなかった。

漢字・仮名遣いの改定

[編集]漢字の字数・字体および仮名遣いについては、近代以降、たびたび改定が議論され、また実施に移されてきた[105]。

仮名遣いについては、早く小学校令施行規則(1900年)において、「にんぎやう(人形)」を「にんぎょー」とするなど、漢字音を発音通りにする、いわゆる「棒引き仮名遣い」が採用されたことがあった。1904年から使用の『尋常小学読本』(第1期)はこの棒引き仮名遣いに従った。しかし、これは評判が悪く、規則の改正とともに、次期1910年の教科書から元の仮名遣いに戻った。

第二次世界大戦後の1946年には、「当用漢字表」「現代かなづかい」が内閣告示された。これに伴い、一部の漢字の字体に略字体が採用され、それまでの歴史的仮名遣いによる学校教育は廃止された。

1946年および1950年の米教育使節団報告書では、国字のローマ字化について勧告および示唆が行われ[注釈 39]、国語審議会でも議論されたが、実現しなかった。1948年には、GHQの民間情報教育局 (CIE) の指示による読み書き能力調査が行われた。漢字が日本人の識字率を抑えているとの考え方に基づく調査であったが、その結果は、調査者の予想に反して日本人の識字率は高水準であったことが判明した[163]。 1981年には、当用漢字表・現代かなづかいの制限色を薄めた「常用漢字表」および改訂「現代仮名遣い」が内閣告示された。また、送り仮名に関しては、数次にわたる議論を経て、1973年に「送り仮名の付け方」が内閣告示され、今日に至っている。戦後の国語政策は、必ずしも定見に支えられていたとはいえず、今に至るまで議論が続いている。

文体史

[編集]和漢混淆文の誕生

[編集]平安時代までは、朝廷で用いる公の書き言葉は漢文であった。これはベトナム・朝鮮半島などと同様である。当初漢文は中国語音で読まれたとみられるが、日本語と中国語の音韻体系は相違が大きいため、この方法はやがて廃れ、日本語の文法・語彙を当てはめて訓読されるようになった。いわば、漢文を日本語に直訳しながら読むものであった。

漢文訓読の習慣に伴い、漢文に日本語特有の「賜」(…たまふ)や「坐」(…ます)のような語句を混ぜたり、一部を日本語の語順で記したりした「和化漢文」というべきものが生じた(6世紀の法隆寺薬師仏光背銘などに見られる)。さらには「王等臣等乃中尓」(『続日本紀』)のように、「乃(の)」「尓(に)」といった助詞などを小書きにして添える文体が現れた。この文体は祝詞(のりと)・宣命(せんみょう)などに見られるため、「宣命書き」と呼ばれる。

漢文の読み添えには片仮名が用いられるようになり、やがてこれが本文中に進出して、漢文訓読体を元にした「漢字片仮名交じり文」を形成した。最古の例は『東大寺諷誦文稿』(9世紀)とされる。漢字片仮名交じり文では、漢語が多用されるばかりでなく、言い回しも「甚(はなは)ダ広クシテ」「何(なん)ゾ言ハザル」のように、漢文訓読に用いられるものが多いことが特徴である。

一方、平安時代の宮廷文学の文体(和文)は、基本的に和語を用いるものであって、漢語は少ない。また、漢文訓読に使う言い回しもあまりない。たとえば、漢文訓読ふうの「甚ダ広クシテ」「何ゾ言ハザル」は、和文では「いと広う」「などかのたまはぬ」となる。和文は、表記法から見れば、平仮名にところどころ漢字の交じる「平仮名漢字交じり文」である。「春はあけぼの。やうやうしろく成行山ぎはすこしあかりて……」で始まる『枕草子』の文体は典型例の一つである。

両者の文体は、やがて合わさり、『平家物語』に見られるような和漢混淆文が完成した。

強呉(きゃうご)忽(たちまち)にほろびて、姑蘇台(こそたい)の露荊棘(けいきょく)にうつり、暴秦(ぼうしん)すでに衰へて、咸陽宮(かんやうきう)の煙埤堄(へいけい)を隠しけんも、かくやとおぼえて哀れなり。—『平家物語』聖主臨幸[164]

ここでは、「強呉」「荊棘」といった漢語、「すでに」といった漢文訓読の言い回しがある一方、「かくやとおぼえて哀れなり」といった和文の語彙・言い回しも使われている。

今日、最も普通に用いられる文章は、和語と漢語を適度に交えた一種の和漢混淆文である。「先日、友人と同道して郊外を散策した」というような漢語の多い文章と、「この間、友だちと連れだって町はずれをぶらぶら歩いた」というような和語の多い文章とを、適宜混ぜ合わせ、あるいは使い分けながら文章を綴っている。

文語文と口語文

[編集]話し言葉は、時代と共にきわめて大きな変化を遂げるが、それに比べて、書き言葉は変化の度合いが少ない。そのため、何百年という間には、話し言葉と書き言葉の差が生まれる。

日本語の書き言葉がひとまず成熟したのは平安時代中期であり、その頃は書き言葉・話し言葉の差は大きくなかったと考えられる。しかしながら、中世のキリシタン資料のうち、語り口調で書かれているものを見ると、書き言葉と話し言葉とにはすでに大きな開きが生まれていたことが窺える。江戸時代の洒落本・滑稽本の類では、会話部分は当時の話し言葉が強く反映され、地の部分の書き言葉では古来の文法に従おうとした文体が用いられている。両者の違いは明らかである。

明治時代の書き言葉は、依然として古典文法に従おうとしていたが、単語には日常語を用いた文章も現れた。こうした書き言葉は、一般に「普通文」と称された。普通文は、以下のように小学校の読本でも用いられた。

ワガ国ノ人ハ、手ヲ用フル工業ニ、タクミナレバ、ソノ製作品ノ精巧ナルコト、他ニ、クラブベキ国少シ。—『国定読本』第1期 1904

普通文は、厳密には、古典文法そのままではなく、新しい言い方も多く混じっていた。たとえば、「解釈せらる」というべきところを「解釈さる」、「就学せしむる義務」を「就学せしむるの義務」などと言うことがあった。そこで、文部省は新しい語法のうち一部慣用の久しいものを認め、「文法上許容スベキ事項」(1905年・明治38年)16条を告示した。

一方、明治20年代頃から、二葉亭四迷・山田美妙ら文学者を中心に、書き言葉を話し言葉に近づけようとする努力が重ねられた(言文一致運動)。二葉亭は「だ」体、美妙は「です」体、尾崎紅葉は「である」体といわれる文章をそれぞれ試みた。このような試みが広まる中で、新聞・雑誌の記事なども話し言葉に近い文体が多くなっていく。古来の伝統的文法に従った文章を文語文、話し言葉を反映した文章を口語文という。第二次世界大戦後は、法律文などの公文書ももっぱら口語文で書かれるようになり、文語文は日常生活の場から遠のいた。

方言史

[編集]古代・中世・近世

[編集]日本語は、文献時代に入ったときにはすでに方言差があった。『万葉集』の巻14「東歌」や巻20「防人歌」には当時の東国方言による歌が記録されている[注釈 40]。820年頃成立の『東大寺諷誦文稿』には「此当国方言、毛人方言、飛騨方言、東国方言」という記述が見え、これが国内文献で用いられた「方言」という語の最古例とされる。平安初期の中央の人々の方言観が窺える貴重な記録である。

平安時代から鎌倉時代にかけては、中央の文化的影響力が圧倒的であったため、方言に関する記述は断片的なものにとどまったが、室町時代、とりわけ戦国時代には中央の支配力が弱まり地方の力が強まった結果、地方文献に方言を反映したものがしばしば現われるようになった。洞門抄物と呼ばれる東国系の文献が有名であるが、古文書類にもしばしば方言が登場するようになる。

安土桃山時代から江戸時代極初期にかけては、ポルトガル人の宣教師が数多くのキリシタン資料を残しているが、その中に各地の方言を記録したものがある。京都のことばを中心に据えながらも九州方言を多数採録した『日葡辞書』(1603年〜1604年)や、筑前や備前など各地の方言の言語的特徴を記した『ロドリゲス日本大文典』(1604年〜1608年)はその代表である。

この時期には琉球方言(琉球語)の資料も登場する。最古期に属するものとしては、中国資料の『琉球館訳語』(16世紀前半成立)があり、琉球の言葉を音訳表記によって多数記録している。また、1609年の島津侵攻事件で琉球王国を支配下に置いた薩摩藩も、記録類に琉球の言葉を断片的に記録しているが、語史の資料として見た場合、琉球諸島に伝わる古代歌謡・ウムイを集めた『おもろさうし』(1531年〜1623年)が、質・量ともに他を圧倒している。

奈良時代以来、江戸幕府が成立するまで、近畿方言が中央語の地位にあった。朝廷から徳川家へ征夷大将軍の宣下がなされて以降、江戸文化が開花するとともに、江戸語の地位が高まり、明治時代には東京語が日本語の標準語と見なされるようになった。

近代

[編集]明治政府の成立後は、政治的・社会的に全国的な統一を図るため、また、近代国家として外国に対するため、言葉の統一・標準化が求められるようになった[166]。学校教育では「東京の中流社会」の言葉が採用され[注釈 41]、放送でも同様の言葉が「共通用語」(共通語)とされた[注釈 42]。こうして標準語の規範意識が確立していくにつれ、方言を矯正しようとする動きが広がった。教育家の伊沢修二は、教員向けに書物を著して東北方言の矯正法を説いた[168]。地方の学校では方言を話した者に首から「方言札」を下げさせるなどの罰則も行われた[注釈 43]。軍隊では命令伝達に支障を来さないよう、初等教育の段階で共通語の使用が指導された[注釈 44]。

一方、戦後になると各地の方言が失われつつあることが危惧されるようになった。NHK放送文化研究所は、(昭和20年代の時点で)各地の純粋な方言は80歳以上の老人の間でのみ使われているにすぎないとして、1953年から5年計画で全国の方言の録音を行った。この録音調査には、柳田邦夫、東条操、岩淵悦太郎、金田一春彦など言語学者らが指導にあたった[169]。

ただし、戦後しばらくは共通語の取得に力点を置いた国語教育が初等教育の現場で続き、昭和22年(1947年)の学習指導要領国語科編(試案)では、「なるべく、方言や、なまり、舌のもつれをなおして、標準語に近づける」「できるだけ、語法の正しいことばをつかい、俗語または方言をさけるようにする」との記載が見られる[170]。また、昭和33年(1958年)の小学校学習指導要領でも、「小学校の第六学年を終了するまでに, どのような地域においても, 全国に通用することばで, 一応聞いたり話したりすることができるようにする」との記述がある[171]。

また、経済成長とともに地方から都市への人口流入が始まると、標準語と方言の軋轢が顕在化した。1950年代後半から、地方出身者が自分の言葉を笑われたことによる自殺・事件が相次いだ[注釈 45]。このような情勢を受けて、方言の矯正教育もなお続けられた。鎌倉市立腰越小学校では、1960年代に、「ネサヨ運動」と称して、語尾に「〜ね」「〜さ」「〜よ」など関東方言特有の語尾をつけないようにしようとする運動が始められた[173]。同趣の運動は全国に広がった。

現代

[編集]高度成長後になると、方言に対する意識に変化が見られるようになった。1980年代初めのアンケート調査では、「方言を残しておきたい」と回答する者が90%以上に達する結果が出ている[174]。方言の共通語化が進むとともに、いわゆる「方言コンプレックス」が解消に向かい、方言を大切にしようという気運が盛り上がった。

1990年代以降は、若者が言葉遊びの感覚で方言を使うことに注目が集まるようになった。1995年にはラップ「DA.YO.NE」の関西版「SO.YA.NA」などの方言替え歌が話題を呼び、報道記事にも取り上げられた[175]。首都圏出身の都内大学生を対象とした調査では、東京の若者の間にも関西方言が浸透していることが観察されるという[176]。2005年頃には、東京の女子高生たちの間でも「でら(とても)かわいいー!」「いくべ」などと各地の方言を会話に織り交ぜて使うことが流行し始め[177]、女子高生のための方言参考書の類も現れた[178]。「超おもしろい」など「超」の新用法も、もともと静岡県で発生して東京に入ったとされるが[179]、若者言葉や新語の発信地が東京に限らない状況になっている(「方言由来の若者言葉」を参照)。

方言学の世界では、かつては、標準語の確立に資するための研究が盛んであったが[注釈 46]、今日の方言研究は、必ずしもそのような視点のみによって行われてはいない。中央語の古形が方言に残ることは多く、方言研究が中央語の史的研究に資することはいうまでもない[注釈 47]。しかし、それにとどまらず、個々の方言の研究は、それ自体、独立した学問と捉えることができる。山浦玄嗣の「ケセン語」研究に見られるように[107]、研究者が自らの方言に誇りを持ち、日本語とは別個の言語として研究するという立場も生まれている。

French

French Deutsch

Deutsch