海王星

| 海王星 Neptune | |

|---|---|

| |

| 見かけの等級 (mv) | 7.67 - 8.00[1] |

| 視直径 | 2.2 - 2.4"[2][3] |

| 分類 | 天王星型惑星 |

| 発見 | |

| 発見年 | 1846年9月23日[4] |

| 発見者 | ユルバン・ルヴェリエ ジョン・アダムズ ヨハン・ガレ[4] |

| 発見場所 | |

| 発見方法 | 望遠鏡による観測 |

| 軌道要素と性質 元期:J2000.0[注 1] | |

| 平均公転半径 | 4,495,060,000 km[2] |

| 軌道長半径 (a) | 30.181 au (4,514,953,000 km[2]) |

| 近日点距離 (q) | 29.887 au[2] (4,471,050,000 km[2]) |

| 遠日点距離 (Q) | 30.474 au[2] (4,558,857,000 km[2]) |

| 離心率 (e) | 0.0097[2] |

| 公転周期 (P) | 164.79 年[2] 60,189 地球日 89,666 海王星太陽日[6] |

| 会合周期 | 367.49 日[2] |

| 平均軌道速度 | 5.43 km/s[2] |

| 軌道傾斜角 (i) | 1.76917°(黄道面に対して)[2] 6.43°(太陽の赤道面に対して) 0.725429°(不変面に対して)[7] |

| 近日点黄経 () | 44.97135°[2] |

| 昇交点黄経 (Ω) | 131.72169°[2] |

| 平均黄経 (L) | 304.88003°[2] |

| 太陽の惑星 | |

| 衛星の数 | 16[8] |

| 物理的性質 | |

| 半径 | 24,622 ± 19 km[9][注 2] |

| 赤道半径 | 24,764 ± 15 km[9][注 2] |

| 極半径 | 24,341 ± 30 km[9][注 2] |

| 表面積 | 7.6183×109 km2[10][注 2] |

| 体積 | 6.254×1013 km3[2][注 2] |

| 質量 | 1.02413 ×1026 kg[2] |

| 地球との相対質量 | 17.147 |

| 平均密度 | 1.638 g/cm3[2] |

| 表面重力 | 11.15 m/s2[2] (1.14 g) |

| 脱出速度 | 23.5 km/s[2][注 2] |

| 自転周期 | 0.671 日[2] (16時間6分36秒) |

| アルベド(反射能) | 0.290(ボンドアルベド)[11] 0.442(幾何アルベド)[12] |

| 赤道傾斜角 | 28.32°[2] |

| 表面温度 | 46.6 K(温室効果なし)[2] 72 K(気圧1 barにおいて)[2] 55 K(気圧0.1 barにおいて)[2] |

| 大気の性質 | |

| 大気圧 | 深さによって異なる |

| 気体成分[2] | |

| 水素 | 80 ± 3.2% |

| ヘリウム | 19 ± 3.2% |

| メタン | 1.5 ± 0.5% |

| 重水素化水素 | ~0.019% |

| エタン | ~0.00015% |

| 氷の成分[2] | アンモニア 水 硫化水素アンモニウム メタン? |

| ■Template (■ノート ■解説) ■Project | |

海王星(かいおうせい、英語: Neptune [ˈnɛptjuːn][13]、羅: Neptunus、希: Ποσειδῶν)は、太陽系の第8惑星で、太陽系の惑星の中では一番外側を公転している。直径は4番目、質量は3番目に大きく、地球の17倍の質量を持ち、太陽系のガス惑星としては最も密度が高い。海王星は組成が類似し直径がやや大きい天王星の質量(地球の15倍)よりもわずかに大きい[注 3]。164.8年かけて公転しており、太陽からは平均30.1 au(約45億 km)離れている。名称は、ローマ神話における海神ネプトゥーヌスに因んで命名された。

肉眼で観望することは出来ず、太陽系において唯一、経験的観測でなく数学的予測によって発見された惑星である。フランスの天文学者アレクシス・ブヴァールは、天王星の軌道の予期せぬ変化から、天王星の軌道が未知の惑星の重力による摂動のために生じているという推論を導いた。その後、ユルバン・ルヴェリエによって予測された範囲内の位置で1846年9月23日にヨハン・ゴットフリート・ガレが望遠鏡を用いて発見した[4]。海王星の衛星では最大のトリトンは、その後間もなく発見された。現在では他に13個の衛星が知られているものの、地球から海王星までの距離が大きく地上からの観測が困難なため、それらの存在が明らかとなったのは20世紀以降のことである[14]。1989年8月25日、宇宙探査機ボイジャー2号が海王星を訪れ、フライバイを行った[15]。ハッブル宇宙望遠鏡や補償光学機能を備えた大型の地上望遠鏡の登場によって、近年は遠方からの更なる観測が可能になっている。

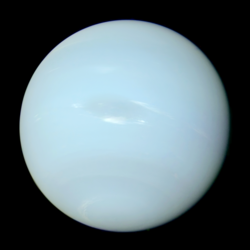

水やメタン、アンモニアなどの「氷」の割合は大きいものの、木星や土星と同様に海王星の大気は主に水素やヘリウム、そして微量の炭化水素と窒素で構成されている。しかし、天王星と同様にその内部は氷と岩石で構成されている[16]。そのため通常は、天王星と海王星は木星、土星との違いを強調して天王星型惑星(巨大氷惑星)とみなされる[17]。海王星の青い外観は、最も外側の領域に存在している微量のメタンによって作り出されているとされている[18]。

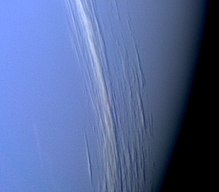

霞んだ、比較的特徴を欠いている天王星の大気とは対照的に、海王星の大気は活発で、明確な変化が見られる気候を持つ。例えば、1989年にボイジャー2号がフライバイを行った時点では、南半球に木星の大赤斑に類似した大暗斑と呼ばれる模様が存在していた。これらの気象パターンは、太陽系のどの惑星よりも強い持続的な風によって引き起こされ、観測された風速は2100 km/h(580 m/s)にもなる[19]。太陽からの距離が遠いため、海王星の外側の大気は太陽系で最も温度の低い場所の1つであり、雲頂での温度は55 K(-218 ℃)に近いのに対して、惑星の中心部の温度は約5400 K(約5100 ℃)になっていると考えられている[20][21]。海王星は微かで断片的な環を持っている。この環は1984年に発見され、後にボイジャー2号の観測でも確認された[22]。

なお深い青色をしていると思われがちだが、それは補正をかけている画像が広く使用されたためであり、実際には天王星とほぼ変わらない青色をしている。

歴史

[編集]発見

[編集]

望遠鏡を通じて記録されたこれまでで最も初期の観測記録の一部である、1612年12月28日と1613年1月27日にガリレオ・ガリレイが描いた図面には、海王星が位置していた地点が記されていた。しかし、どちらの場合もガリレオは海王星を、合を起こしている木星の近くにある恒星と誤って認識していたとされている[23]。したがって、ガリレオは海王星を発見したとはみなされていない。彼が最初に観測を行った1612年12月ごろは海王星は逆行し始めたばかりで、見かけ上の動きが小さかったため、ガリレオの小型望遠鏡では検出できなかったと考えられている。しかし2009年7月に、メルボルン大学の物理学者David Jamiesonは、少なくともガリレオが観測した「星」が背景の恒星に対して相対的に動いているのを認知していたことを示唆する新たな証拠を発表している[24]。

1821年に、アレクシス・ブヴァールは海王星の1つ内側を公転している天王星の天文表を発表した[25]。その後行われた観測で、天王星の位置が表と実質的に異なっていることが明らかになり、ブヴァールは未知の天体の重力作用によって天王星の軌道が乱されているという仮説を導いた[26]。1843年、イギリスの数学者ジョン・クーチ・アダムズは彼が所持していたデータを使って天王星の軌道の研究を始めた。ケンブリッジ天文台の所長ジェームズ・チャリスを介して、彼は1844年2月にそのデータを受け取ったジョージ・ビドル・エアリーからの追加データを要求した。アダムズは1845年から1846年にかけて作業を続け、新しい惑星に関するいくつかの異なる推定を立てた[27][28]。

1845年から1846年にかけて、アダムズとは無関係に、フランスの数学者ユルバン・ルヴェリエは自身の計算方法を開発したが、彼の同胞にその熱意は伝わらなかった。1846年6月に、ルヴェリエが最初に発表した惑星の経度の推定値とアダムズの推定値との類似性を見て、エアリーはチャリスに惑星を探索するように説得させ、チャリスは8月から9月にかけて捜索を行った[26][29]。

その間、ルヴェリエは手紙でベルリン天文台の天文学者ヨハン・ゴットフリート・ガレに天文台の屈折望遠鏡で未知の惑星を捜索するように促した。天文台の学生だったハインリヒ・ダレストはルヴェリエが予測した領域を描いた図面と実際の観測結果とを比較することで、恒星とは異なる、未知の惑星の変位特性を求められることをガレに示した。ガレが手紙を受け取った1846年9月23日の夜、彼はルヴェリエが予測していた地点から1°以内、アダムズが予測していた地点から約12°の領域内で海王星を発見した。後にチャリスは8月4日と8月12日に自身も海王星を観測していたことが判明したが、当時彼が所持していた星図が最新のものではなく、また同時に行っていた彗星の観測に気を取られていたため、海王星を惑星と認識することはできなかった[26][30]。

海王星の発見をきっかけに、フランスとイギリスの間で海王星の発見に値するのは誰なのかについて多くの民族主義的な対立が発生したが、結局、海王星はルヴェリエとアダムズの両方が発見したという国際的コンセンサスが定着した。1966年以来、アメリカの天文学者Dennis Rawlinsはアダムズの共同発見の主張の信頼性について疑問を投げかけ、1998年にグリニッジ王立天文台に歴史文書の「Neptune papers」が返却されたことで歴史家による再評価が行われた[31]。文章を検討した後、彼らは「アダムズは、海王星の発見に関してルヴェリエと同等の信用に値するものではない。その信用は、惑星の位置を予測することとそれを捜索することを天文学者に納得させることの両方に成功した者にのみ属する。」としている[32]。

命名

[編集]発見直後、海王星は単に「天王星の外側の惑星」や「ルヴェリエの惑星」と呼ばれていた。最初に提案された名称はガレが提案した「ヤーヌス( "Janus" )」というものだった。イギリスでは、チャリスが付与した「オーケアノス( "Oceanus" )」という名称が用いられていた[33]。

ルヴェリエは彼の発見した惑星に名称を付与する権利を主張し、すぐにこの新たな惑星に "Neptune" という名称を提案したが、フランス経度局によって正式に承認されたという誤った内容を述べていた[34]。10月、彼は自身の名に因んで新たな惑星を "Le Verrier" と命名することを求め、この提案は当時の天文台長であったフランソワ・アラゴからも支持を得ていたが、フランス国外からはこの提案に対して多くの反発が上がった[35]。フランスの年鑑はすぐに、天王星が発見された後に発見者のウィリアム・ハーシェルに因んで使用されていた "Herschel" という名称を天王星に再導入し、新たな惑星に "Le Verrier" という名称を導入した[36]。

天文学者フリードリッヒ・フォン・シュトルーベは、1846年12月29日に帝国サンクトペテルブルク科学アカデミーにて "Neptune" という名称を支持することを表明した[37]。その後すぐに、Neptuneという名称は国際的に受け入れられるようになっていった。ローマ神話では、名称の元となったネプトゥーヌス(Neptūnus)はギリシア神話のポセイドーン(Poseidōn)と同一視される海の神である。この神話に基づく命名の提案は惑星の命名法と一致しており、地球以外の全ての惑星はギリシア神話とローマ神話の神々から命名されている[38]。

今日において、ほとんどの言語で "Neptune" という名称が使用されている。中国語、ベトナム語、日本語、朝鮮語ではこの名称は「海王星」と訳されるようになった[39][40]。モンゴル語では、海の支配者である同名の神の役割を反映して "Dalain Van"(Далайн ван)と呼ばれている。現在のギリシャ語では、海王星はネプトゥーヌスのギリシャ語にあたる "Poseidon"(Ποσειδώνας, "Poseidonas" )と呼ばれる[41]。ヘブライ語では、海王星の正式名称として、2009年にヘブライ語アカデミーで管理されていた詩篇に登場する海の怪物に因んだ "Rahab"(רהב)という名称が選定された。既存のラテン語では、一般的に "Neptu"(נפטון)という名称が使用されている[42][43]。マオリ語ではマオリ神話に登場する海の神に因んで "Tangaroa" と呼ばれている[44]。ナワトル語ではTlāloccītlalliと呼ばれており、これは雨の神トラロックに因んでいる[44]。タイ語では、海王星はヒンドゥー教において月の交点に存在するとされるケートゥ(केतु)を西洋化した "Dao Nepjun"(ดาวเนปจูน)もしくは "Dao Ketu"(ดาวเกตุ, "Star of Ketu" )という名称が用いられる。

状況

[編集]1846年の発見から1930年の冥王星の発見まで、海王星は最も外側にある惑星として知られていた。発見された時は冥王星は惑星とみなされ、楕円軌道によって冥王星が海王星よりも太陽に接近した1979年から1999年までの20年間を除き、海王星は2番目に遠い惑星となった[45]。1992年にエッジワース・カイパーベルトが発見されたことによって、冥王星を惑星とみなすべきか、それともカイパーベルトの一部とみなすべきかについて、多くの天文学者たちの間で議論が交わされた[46][47]。2006年に国際天文学連合(IAU)は初めて惑星の定義を制定したことにより、冥王星は準惑星に再分類され、海王星は再び太陽系で最も外側にある惑星となった[48]。

物理的性質

[編集]

海王星の質量は1.0243 ×1026 kgで[2]、これは地球の17倍、木星の19分の1に相当し[注 4]、地球とより大きな巨大ガス惑星の中間の規模を持つ。気圧1 barでの重力加速度は地球の1.14倍に相当する11.15 m/s2で[2]、これは太陽系内の惑星では木星に次いで大きい値である[49]。赤道半径は地球の約4倍の24,764 kmである[9]。海王星は天王星と似ており、木星や土星よりも小型で、含まれている揮発性物質の濃度が高いことから木星型惑星のサブクラスである天王星型惑星(巨大氷惑星)に分類される[50]。太陽系外惑星の探査では、英語名の「Neptune」は比喩的に使用されている。科学者たちが太陽系外で発見された様々な天体を「Jupiters」と呼ぶように、海王星と同等の質量を持つ天体はしばしば「Neptunes」と呼ばれる[51]。

内部構造

[編集]海王星の内部構造は天王星と似ている。海王星の大気は全質量の5~10%を占め、大気圏の厚さは核に向かって全体の半径の10~20%にまで広がっていると考えられる。大気圏の最下層での大気圧は約10 GPa、すなわち地球上の大気圧の約10万倍に達する。大気圏の下層に近づくに従い、メタン・アンモニア・水の濃度が上昇する[20]。

- 上層の大気や雲

- 水素やヘリウム、メタンのガスから成る大気

- 水やアンモニア、メタンの氷から成るマントル

- 岩石(ケイ酸塩とニッケル鉄)から成る核

マントルの質量は地球の10~15倍に相当し、水やアンモニア、メタンが豊富に含まれている[4]。惑星科学分野の習慣では、このような状態は高温で高密度な液体であるにもかかわらず「氷」と呼ばれる。この高い電気伝導率を持つ液体は、しばしば「水とアンモニアの海(water-ammonia ocean)」 と呼ばれる[52]。マントルは水分子が水素および酸素のイオンに分解されてできた「イオン水」(ionic water) の層によって構成され、さらに深部では酸素が結晶化し、水素イオンがその結晶格子の中を漂う「超イオン水(superionic water)」の状態にある層から成っているとされる[53]。深さ7,000 kmの深度では、マントル中のメタンがダイヤモンドの結晶へと分解され、雹のような形で中心核に向かって降り注いでいる状態になっているかもしれない[54][55][56]。ローレンス・リバモア国立研究所での超高圧実験では、マントルの最上部は浮遊固体の「ダイヤモンド」を含む液体炭素の海になっている可能性が示唆されている[57][58][59]。

海王星の核は、鉄やニッケル、ケイ酸塩で構成され、内部モデルでは地球の核の1.2倍の質量を持つことが示されている[60]。中心部の圧力は7 Mbar(700 GPa)で、これは地球の中心部の約2倍に相当し、温度は約5,400 Kとされている[20][21]。

大気

[編集]

海王星の上層の大気には、水素が80%、ヘリウムが19%[20]、そして微量のメタンが含まれている。顕著なメタンの吸収帯は、スペクトル上の赤および赤外部分において、600 nmを超える波長を示す部分に存在している。天王星の穏やかなシアン色と海王星の鮮やかなアジュール色とに違いはあるが、天王星と同じく、大気中に含まれるメタンによる赤色の光の吸収によって青い色合いになっている[61]。しかし、大気中に含まれるメタンの含有量は天王星と類似しているため、天王星に比べより青みが深い理由はいくつかの未知の化合物によるものと考えられている[18]。

オックスフォード大学の研究チームは、海王星よりも天王星の方が大気中間層にある靄粒子の層が厚く、結果的に海王星の青色が強く見えるとする説を提唱した[62][63]。ただし、しばしば用いられてきた初期のボイジャー2号による海王星の画像は、実際に肉眼で見られる色よりも青みがかりすぎていると指摘されている[64]。

海王星の大気は、高度と共に温度が下がる下層の対流圏と高度と共に温度が上がる上層の成層圏の2つの領域に分けられる。その境界である対流圏界面での気圧は0.1 bar(10 kPa)になっている[17]。さらに上層になると、成層圏の気圧は 10-5~10-4 bar(1~10 Pa)以下になり熱圏となる[17]。熱圏よりさらに上層になると徐々に外気圏へと変わる。

モデルでは、海王星の対流圏が高度に応じて異なる組成の雲に覆われていることが示唆されている。上層部の雲は1 bar以下の気圧下にあり、この領域はメタンが凝縮するのに適した温度になっているとされている。1~5 bar(100~500 kPa)の気圧下ではアンモニアと硫化水素の雲が形成されると考えられている。5 bar以上の気圧下では、雲はアンモニアや硫化アンモニウム、硫化水素、水から成っているかもしれない。温度が273 K(0 ℃)に達する気圧約50 bar(5 MPa)の状況下では水の氷から成る雲が存在しているはずである。さらにその下層には、アンモニアと硫化水素の雲が見られるかもしれない[65]。

高度が高いところにある雲が下層の不透明な雲の上面に影を落としている様子が観測されている。中には一定の経度を保ちながら、海王星を1周する雲の帯も存在している。こうした雲の帯の幅は50~150 kmで、下層の雲の約50~110 km上空に存在している。この高度は、天候の変化が生じる対流圏である。これより高度が高い成層圏や熱圏では天候の変化は生じない。

海王星のスペクトルからは、エタンやアセチレンといったメタンが紫外線で光分解された際の生成物が凝縮したため、成層圏の下層部は霞がかっていることが示唆されている[20][17]。成層圏には、微量の一酸化窒素とシアン化水素も存在している[17][66]。海王星の成層圏は炭化水素の濃度が高いため、天王星の成層圏よりも温度が高くなっている[17]。

海王星の熱圏は750 K(477 ℃)と異常に高くなっているが、その理由ははっきりしていない[67][68]。この熱が紫外線によって生じるにはあまりにも太陽から離れている。この熱を生み出すメカニズムの候補の1つとして、海王星の磁場中のイオンと大気の相互作用が挙げられる。その他の候補としては、内部から発せられて大気圏内で散逸する重力波に起因している可能性が挙げられている。熱圏には、微量の二酸化炭素と水が含まれているが、これらは隕石や塵などによって外部からもたらされた可能性がある[65][66]。

2020年、東京大学などの研究チームが2016年に行われたアタカマ大型ミリ波サブミリ波干渉計(ALMA)による観測結果を再解析した結果、海王星の赤道周辺の成層圏にシアン化水素が帯状に1.66+0.06

−0.03 ppbの濃度で分布していることが判明した。以前から大気中にシアン化水素が存在していることは知られていたが、どのように分布しているのかが確かめられたのはこれが初めてである。このシアン化水素は成層圏内で生成され、大気の対流によって輸送されている可能性がある[69][70]。

磁気圏

[編集]海王星の磁気圏は天王星に似ている。その磁場は海王星の自転軸に対して47°も傾いており、磁気軸が海王星の物理的中心から少なくとも海王星の半径の0.55倍(約13,500 km)もずれている。ボイジャー2号が海王星に到着するまでは、先に海王星と同じように傾斜している天王星の磁場は天王星の横向きの自転によるものと仮定されていた。2つの惑星(氷惑星)の磁場の比較において、科学者たちはこの磁場の極端な傾きは惑星内部の流動によるものかもしれないと考えている。この磁場は、薄い球殻状に分布している導電性の液体(おそらくアンモニア、メタン、水が混合している[65])の中での対流運動によって引き起こされるダイナモ作用によって発生しているかもしれない[71]。

海王星の磁気赤道における磁場の双極子成分は約14 μT(0.14 G)[72]、双極子磁気モーメントは約2.2×1017 T·m3(約14 μT·RN3、ここでのRNは海王星半径を指す)である。海王星の磁場は、双極子モーメントの強度を超える可能性がある強い四重極モーメントを含む、非双極子成分からの比較的大きな寄与があり、複雑な構造を有している。それとは対照的に、地球、木星、土星は比較的小さな四重極モーメントしか持たず、それらの磁場は自転軸からあまり傾いていない。海王星の大きな四重極モーメントは、惑星の中心からのズレと磁場のダイナモ発生の幾何学的な制約による結果であるかもしれない[73][74]。

磁気圏が太陽風を減速させ始める海王星のバウショックは海王星半径の34.9倍(約86万 km)離れた距離で発生している。磁気圏の圧力が太陽風と釣り合う磁気圏界面は海王星半径の23~26.5倍(約56万6,000~66万 km)離れている。磁気圏の尾部は、海王星半径の少なくとも72倍(約177万 km)、もしくはさらに遠方まで伸びているとされている[73]。

気候

[編集]

海王星の気候の大きな特徴は非常にダイナミックな暴風構造である。海王星の大気中の風速は600 m/s(2,200 km/h)に達し、超音速流に近い[19]。持続性のある雲の動きを追跡することによって、より一般的には風速は東方向に20 m/sから西向きに325 m/sの範囲にまで変化していることが示されている[76]。雲頂での卓越風の風速は、赤道では400 m/s、極付近では250 m/sとなっている[65]。海王星の風の大部分は、惑星の自転方向と反対向きに吹いている[77]。一般的な風のパターンは、高緯度領域では自転と同じ方向、低緯度領域では自転とは逆の方向を示す。この流れの方向の違いは「skin effect」と呼ばれる表層付近での物理過程に由来し、大気の深い部分での過程によるものではないと考えられている[17]。南緯 70° では、大気ジェットは 300 m/s に達する[17]。

海王星は、一般的な気象活動のレベルにおいて天王星と大きく異なっている。ボイジャー2号は1989年に海王星をフライバイ(接近飛行)した際に海王星の気象現象を観測したが[78]、1986年に天王星をフライバイした際には天王星で海王星のような気象現象は観測されなかった。

海王星の赤道でのメタン、エタン、アセチレンの含有量は極地域よりも10~100倍多くなっている。光化学では、子午面循環無しでこの分布を説明することはできないため、この分布はこれらの物質が赤道で上昇し、極付近で下降している証拠として解釈されている[17]。

ハッブル宇宙望遠鏡で表面の変化が観測されており、海王星にも地球同様に季節がある可能性が示唆されている[80][81][82][83]。2007年に、海王星の南極上空にある対流圏の温度が周辺より約10 K高く、温度が平均で約73 K(約-200 ℃)になっていることが判明した[84][85]。これは、対流圏の他の場所で凍っているメタンを極付近の成層圏に放出するのに充分な温度差である[86]。この相対的な「ホットスポット」は海王星の自転軸の傾きによるもので、これは海王星の1年における最後の四半期、すなわち地球での約40年間は南極に太陽光が照らすようになっていたのが原因であるとされている。海王星が軌道を公転して、太陽を挟んでその反対側に移動すると、南極に太陽光が届かないようになり、逆に北極が照らされるようになってメタンの放出も北極に移動するとみられる[84]。

季節的変化のため、海王星の南半球にある雲の帯がサイズが大きくなってアルベドが高くなっている様子が観測されている。この傾向は1980年に初めて観測され、2020年ごろまで続くと予想されている。海王星の長い公転周期は、それぞれ約40年続く季節を生み出している[81][87]。

嵐

[編集]

1989年に縦6,600 km、横幅13,000 kmに渡る高気圧性の嵐構造である大暗斑(英語: Great Dark Spot)がNASAのボイジャー2号による観測で発見された[78][87]。この大暗斑は木星の大赤斑に似ている[88]。しかし、約5年後の1994年11月2日に行われたハッブル宇宙望遠鏡による観測では大暗斑は消失しており、その理由は分かっていない[80]。その代わりに、海王星の北半球では大暗斑に似た新しい嵐が発見された[89]。

大暗斑の下に見える白い雲の塊からなるもう1つの嵐はスクーター(英語: Scooter)と呼ばれる[88]。この名称は、1989年にボイジャー2号が海王星に接近するまでの数ヶ月間の間に、スクーターが大暗斑よりも速く移動している様子が観測されたことから初めて使用された(後に得られた画像から、ボイジャー2号によって最初に検出されたものよりもさらに速く移動する雲の存在も明らかになった)[77]。小暗斑(英語: Small Dark Spot)は南半球に発生する低気圧性の嵐で、1989年の接近飛行の際に観測された2番目に大きな嵐である。当初は完全に暗かったが、ボイジャー2号が海王星に接近するにつれて、明るい中心部が発達し、最高解像度で撮影された画像のほとんどで確認することができる[90]。

海王星の暗斑は、明るい雲の模様より高度が低い対流圏で発生していると考えられているので[92]、それらは上部の雲に穴が開いているように見える。これらの構造は数ヶ月間持続することができる安定した現象のため、これらは渦構造であると考えられる[93]。対流圏界面付近で形成されるメタンの雲は、しばしば暗斑と共に明るくなることがある[94]。暗斑は、赤道に近づいた時もしくは他の未知のメカニズムを介して移動した時に消滅することがある[95]。

内部加熱

[編集]

(提供: NASA/ESA)

天王星よりも多様な海王星の気象は、その大きな内部加熱によるものとされている。太陽から海王星までの距離は、太陽から天王星までの距離の50%以上離れており、日射量は天王星の約40%しかないが[17]、2つの惑星の表面温度はほぼ同じになっている[97]。海王星が太陽から受けるエネルギーは地球の約900分の1しかなく[87]、対流圏の上部は51.8 K(-221.3 ℃)という低温に達しているが、大気圧が1 bar(100 kPa)になる深度では、温度は72 K(-201.15 ℃)になっている[98]。内部になればなるほど、ガスの層の温度は着実に上昇する。天王星と同様にこの加熱の原因は不明だが、その上昇率には大きな違いがある。天王星は太陽から受けるエネルギーの1.1倍しかエネルギーを放射しないが[99]、海王星は約2.61倍のエネルギーを放射している[100]。海王星は太陽から最も遠い惑星ではあるが、その内部からのエネルギーは太陽系で見られる中で最も高速の風を発生させるのには充分である。2つの惑星の見かけ上の類似性を保ちつつ、同時に天王星の内部からのエネルギー放射が欠如しているのを説明することは難しいが、その内部の熱的性質に依存して、海王星の形成から残された熱は現在のその熱の流れを説明するのに充分かもしれない[101]。

軌道と自転

[編集]

海王星と太陽の間の平均距離は約45億 km(30.1 au)であり、±0.1年の変化はあるが平均164.79年で軌道を公転している。近日点距離は29.81 auで、遠日点距離は30.33 au[102]。

2011年7月11日に、海王星は1846年の発見以来、初めて重心軌道を1周した[103]。その時、地球は軌道上において海王星発見時とは別の地点に位置していたため、観測することは出来なかった。しかし太陽系の重心に対する太陽の運動が存在するため、正確にはまだ太陽に対する発見された位置には達していなかった。より一般的な太陽中心座標系を使用する場合、発見された位置に達したのは翌日の7月12日となる。軌道離心率は0.0085で地球よりも真円に近い軌道を持つ[10][104][105]。

海王星の軌道は、地球と比較して1.77°傾いている[2]。

海王星の自転軸の傾き(赤道傾斜角)は28.32°で[106]、この値は地球(23°)や火星(25°)に似ている。この結果、海王星は地球と同じように季節変化の影響を受けており、海王星の長い公転周期によってそれぞれの季節が地球において約40年続く[81]。自転周期は約16.11時間である[10]。自転軸の傾斜が地球と似ているため、海王星の長い1年の間にわたる1日の長さの変化は極端なものにはならない。

海王星はガス惑星なので、その大気は差動回転を起こす。幅広い赤道帯では約18時間の周期で自転しているが、これは海王星の磁場の自転周期である16.1時間よりも遅い。これとは対照的に、極付近では自転周期が約12時間で、逆のことが言える。海王星の差動回転は太陽系の惑星の中で最も顕著であり[107]、そのため緯度方向の強いウインドシアが発生する[93]。

軌道共鳴

[編集]

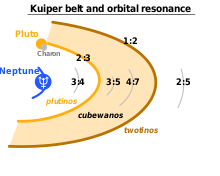

海王星の軌道は、エッジワース・カイパーベルト(カイパーベルト)と呼ばれる、そのすぐ外側の領域に大きな影響を与えている[87]。カイパーベルトは小惑星帯に似ているが存在範囲は大きく、氷から成る小天体がリング状に分布しており、太陽からは約30 auから約55 auの領域に存在している[108]。木星の重力が小惑星帯で支配的であり小惑星帯を形作っているのと同じように、カイパーベルトは海王星の重力によって影響を受けている。太陽系の年齢の間にわたってカイパーベルトの特定の領域は海王星の重力によって不安定化されており、カイパーベルトの構造に隙間を生じさせる。太陽から40~42 au離れた領域がその一例である[109]。

太陽系が形成されて以来、天体が安定して存在し続けることができる軌道がこの領域内にも存在している。これらの軌道は、海王星の公転周期との比が1:2や3:4のように簡単な数で表せる軌道共鳴が起きているときに存在できる。たとえば1:2の軌道共鳴の場合、ある天体が太陽を1回公転しているうちの海王星が2回公転している。すなわち海王星が太陽の周りを公転して元の位置に戻った際、この天体は軌道の半分しか進んでいないことを意味する。海王星と軌道共鳴を起こしているカイパーベルトの中で最も多いのは2:3の軌道共鳴を起こしているもので、知られているだけでも200個以上存在している[110]。これらの天体は海王星が3回公転する間に軌道を2回公転しており、それに属する最大の天体が冥王星なので冥王星族と呼ばれる[111]。冥王星は定期的に海王星の軌道を横断するが、2:3の軌道共鳴によって互いが衝突したり接近したりすることはない[112][113]。他にも3:4や3:5、4:7、2:5の軌道共鳴を起こしている天体もあるが、こうした天体の数はそれほど多くない[114]。

太陽と海王星のラグランジュ点L4とL5の両方には数多くのトロヤ群天体が存在している[115]。海王星のトロヤ群は、海王星と1:1の軌道共鳴を起こしているとみなせる。海王星のトロヤ群の一部は軌道がとても安定しており、これらは捕獲されたのではなく軌道上で海王星と共に形成された可能性がある。海王星の公転方向に対して後方に位置するL5に付随していることが特定された最初の天体は2008 LC18だった[116]。海王星はまた、2007 RW10と呼ばれる一時的な準衛星を持っている[117]。この天体は12,500年間にわたって海王星の準衛星となっており、今後さらに12,500年間にわたって現在のような力学的状態に留まると推測されている[117]。

形成と移動

[編集]

a) 木星と土星が2:1の軌道共鳴になる前。

b) 海王星の軌道の変化によってカイパーベルトが内側に散乱した後。

c) 散乱したカイパーベルト天体が木星によって弾き飛ばされた後。

天王星型惑星である天王星と海王星の形成は、正確にモデル化することが困難であることが知られている。伝統的な惑星形成理論である「コア集積モデル」では、それらの大きな天体を形成させるには太陽系の外縁領域における物質密度が低すぎると示唆されており、この問題を解決するために様々な仮説が提唱された。その1つとして、天王星型惑星がコアの集積(降着)によってではなく、原始惑星系円盤内の不安定性から形成され、後に近傍の大質量のOB型星からの放射によって大気が吹き飛ばされたとするものがある[50]。

別の概念として、これらの天体がより物質密度が高かった太陽の近くで形成されて、原始惑星系円盤が消滅した後に現在の軌道に移動したとするものがある[118]。カイパーベルトで観測されている小天体の数をより良く説明できるため、形成後に移動したという仮説は多くの支持を得ている[119]。この仮説の詳細について現在最も広く受け入れられている説明は、移動する海王星や他の巨大惑星がカイパーベルトの構造に影響を与えていたとするニースモデルである[120][121][122]。

衛星

[編集]

2024年2月23日時点で、海王星は16個の衛星を持つことが知られており、そのうち14個が命名されている[8]。トリトンは海王星最大の衛星で、海王星の周回軌道上において全質量の99.5%以上を占めており[注 5]、回転楕円体になっている唯一の天体である。トリトンは海王星の発見から17日後にウィリアム・ラッセルによって発見された。太陽系内の他の大型衛星とは異なって逆行軌道を描いており、このことはトリトンが海王星と共に形成されたのではなく、外部から捕獲された天体であることを示している。捕獲されるまでは、カイパーベルト内に位置する準惑星規模の天体であったとされている[123]。自転と公転の同期(潮汐固定)を受けるのには充分に海王星に近く、さらに海王星の自転に対して逆行しているため潮汐減速によって海王星に向かってゆっくりと螺旋軌道を描き、徐々に海王星へと接近している。このため、今後約36億年以内に、トリトンは海王星のロッシュ限界に達して崩壊してしまうと考えられている[124]。1989年、トリトンは太陽系で最も表面温度が低い天体であると測定され[125]、その推定温度は38 K(-235 ℃)であった[126]。

発見順において海王星の第2衛星として知られている、不規則衛星のネレイドは太陽系の中で最も歪んだ軌道を持つ衛星の1つである。0.7512に及ぶ軌道離心率によって、遠海点は近海点よりも7倍海王星から離れる[注 6]。

1989年7月から9月にかけて、ボイジャー2号は新たに海王星の衛星を6個発見した[127]。これらのうち、不規則な形状をした衛星プロテウスは、自身の重力で球状になることができない最大級の大きさの天体として注目されている[128]。海王星では2番目に大きな衛星であるが、質量はトリトンのわずか0.25%しかない。海王星で最も内側を公転している4つの衛星、ナイアド、タラッサ、デスピナ、ガラテアは海王星の環の中に入るほど海王星に近い[129]。次に近いラリッサは、1981年に恒星を掩蔽したことで発見された。当時は、この掩蔽は環に起因しているとされたが、1989年にボイジャー2号が海王星を観測した際にラリッサがそれを引き起こしたことが確認された。2002年から2003年までの間に新しく発見された5個の不規則衛星が、2004年に発表された[130][131]。2013年には、ハッブル宇宙望遠鏡によって撮影された複数の画像を組み合わせた結果、海王星の衛星の中では現時点で最も小さな新衛星ヒッポカンプ(S/2004 N 1)が発見された[132][133]。海王星の名称の由来はローマ神話の海の神に因むため、海王星の衛星には、より小さな海の神に因んで命名される[38]。

環

[編集]

海王星も環を持っているが、土星の環と比べると遥かに微かである。環は、ケイ酸塩または炭素をベースとした物質で覆われた氷の粒子から成ると考えられている[134]。主な環は3つあり、それぞれ海王星の中心から63,000 km離れたところにある狭い環はアダムズ環、53,000 km離れたところにある環はルヴェリエ環、そして42,000 km離れた位置にある広く薄い環はガレ環と呼ばれる。ルヴェリエ環の外側にある微かな環はラッセル環と呼ばれ、外縁は海王星の中心から57,000 km離れたところにあるアラゴ環に囲まれている[135]。アダムズ環の外側には名称のついていない淡い6本目の環がある[87]。

これらの環は1968年にEdward Guinan率いるチームによって初めて観測された[22][136]。1980年代初頭には、このデータをより新しい観測結果と共に分析した結果、海王星の環が不完全な状態になっているとする仮説が提唱された[137]。1984年の恒星の掩蔽観測で、海王星が恒星を覆い隠すときは環も恒星を覆い隠したが、恒星が出現した際に環は恒星を覆い隠していなかった。これは、環に隙間が存在している可能性を示す証拠とされた[138]。そして1989年に撮影されたボイジャー2号の画像に、いくつかの微かな環が写されたことから、この問題は解決された。

一番外側の環であるアダムズ環には現在、Courage、Liberté、Egalité 1、Egalité 2、Fraternité(それぞれ勇気、自由、平等、友愛という意)と呼ばれる5つの主な「アーク(弧)」と呼ばれる部分が存在している[139]。このアークは、運動法則に基づく予測では短期間の間に環全体に一様に分布するとされたので、その存在を説明するのが困難であった。現在、天文学者たちは、アークは内側に存在している衛星ガラテアの重力効果によってこのような形になったと考えている[140][141]。

2005年に発表された地球からの観測では、海王星の環が以前考えられていたよりもはるかに不安定である事が示された。2002年と2003年にW・M・ケック天文台で撮影された画像とボイジャー2号が撮影した画像を比較すると、環が減衰している様子がうかがえる。アークは徐々に暗くなっている様子が観測されており[142]、2009年のW・M・ケック天文台の観測ではLibertéとCourageがほぼ消滅していた[143]。他方、EgalitéとFraternitéについては安定して残っている[143]。

観測

[編集]

海王星は1980年から2000年の間に著しく明るくなった[144]。海王星の視等級の範囲は現在、7.67等から7.89等の範囲で、平均は7.78等、標準偏差は0.06等となっている[1]。1980年以前の視等級は8等級と暗かった[1]。海王星は肉眼で観望するには淡すぎるため、木星のガリレオ衛星や準惑星のケレス、小惑星のベスタ、パラス、イリス、ジュノー、へーべより暗く見える[145]。望遠鏡や強力な双眼鏡があれば、天王星の外観に似た小さな青い円盤像として海王星を観望することができる[146]。

地球からの距離が遠いため、その角直径は太陽系の惑星の中では最小の2.2~2.4秒角となっている[2][3]。見かけの大きさが小さいため、視覚的に研究することは困難である。望遠鏡による観測のほとんどは、ハッブル宇宙望遠鏡や補償光学(AO)を備えた大型の望遠鏡が出現するまではかなり限られていた[147][148][149]。補償光学を用いた地上望遠鏡からの海王星の最初の科学的に有用な観測は、1997年にハワイで行われた[150]。海王星は2007年現在、季節が春から夏に変化しつつある時期に入っており、それによって気温が上昇して大気活動と明るさが強くなっていることが示されている。技術的進歩と相まって、補償光学を備えた地上望遠鏡は、ますます鮮明な画像を記録するようになっている。ハッブル宇宙望遠鏡と地球上の補償光学を備えた望遠鏡は1990年代中頃から、太陽系内において数々の発見を成し遂げてきたが、とりわけ木星以遠の惑星の衛星数が大幅に増加した。2004年と2005年に、直径38~61 kmの新たな海王星の衛星が5個発見された[151]。

地球から見ると、海王星は367日ごとに逆行運動を繰り返す。その結果、逆行運動を起こしている間、海王星は背景の恒星に対してループしているように見える。これらのループは2010年4月と7月、2011年10月と11月に、海王星を1846年に発見された座標に近づけさせた[104]。

電波周波数帯での観測では、海王星が連続放射と不規則なバーストの両方の源であることが示されており、この両方の発生源は、回転する磁場から生じると考えられている[65]。スペクトルの赤外線部分では、海王星の嵐は背景に対して明るく見える。それによってこれらの特徴の大きさと形を容易に追跡することができる[152]。

アリゾナ大学の研究チームが、ボイジャー2号やハッブル宇宙望遠鏡の画像から、ほぼ正確な自転周期を求めることに成功している[153]。

探査

[編集]

ボイジャー2号は海王星を訪れた唯一の宇宙探査機で、海王星に最も接近したのは1989年8月25日だった。海王星はボイジャー2号が訪れる最後の主要天体で、今後の探査機の軌道への影響を考慮する必要が無かったため、ボイジャー1号が土星の衛星タイタンに接近したように、衛星トリトンへの接近飛行が行われた。ボイジャー2号から地球に中継された画像は、1989年の PBSの終夜番組、Neptune All Nightの基礎となった[154]。

海王星に接近中、探査機からの信号が地球に到達するには246分を要した。したがって、ボイジャー2号の任務のほとんどは、海王星の接近のためにあらかじめ組み込まれていたコマンドに頼っていた。8月25日にボイジャー2号が海王星の大気上空4,400 km以内に接近する前に衛星ネレイドに近接接近し、そして同日遅くに最大の衛星トリトンの近くを通過した[155]。

ボイジャー2号は海王星を取り巻く磁場の存在を確認し、磁場が中心からずれており、天王星の磁場と同じように傾いていることが判明した。海王星の自転周期は電波放射の測定値を用いて求められ、また海王星には驚くほど活発な大気活動があることも示された。また、海王星の衛星を新たに6個発見し、複数本の環が存在していることも確認された[127][155]。

海王星のフライバイはまた、以前に計算されていたものよりも0.5%少ない初めての正確な海王星の質量の推定値をもたらした。この新たな数値は、未発見の惑星Xが海王星と天王星の軌道に作用したという仮説を反証することとなった[156][157]。

2008年10月16日、冥王星探査のために打ち上げられた探査機ニュー・ホライズンズが、約37億5,000万 km 離れた位置から海王星とトリトンの画像を撮影した[158]。

ボイジャー2号のフライバイミッション後、海王星系の科学的探査における次のステップは、フラッグシップ計画での軌道ミッション(Flagship orbital mission)であると考えられている[159]。このような仮説的ミッションは2020年代後半または2030年代初頭に可能だと予想されている[159]。しかし、海王星への探査ミッションを早く実施するための議論が行われたことがある。2003年には、土星探査機カッシーニに似たNASAによる「Neptune Orbiter with Probes」ミッションが提案された[160]。もう1つ、最近提案された計画として、2020年打ち上げ予定のフライバイ探査機Argoがあった。Argoは木星、土星、海王星、カイパーベルトを訪問することが予定されており、焦点となる海王星とトリトンの探査は2029年頃になるとされている[161]。また、ニュー・ホライズンズのミッション内容に海王星の接近探査が含まれる可能性もあったものの、最終的には断念された。

人類との関係

[編集]占星術

[編集]海王星は10大天体のひとつであるが、近代(19世紀)になって発見されたため七曜・九曜には含まれない。西洋占星術では双魚宮(うお座)の守護惑星(海王星が発見される以前は木星が守護惑星であった)で、天王星や冥王星と同様に「常識外のこと」や「潜在的なこと」を表すとされる「トランスサタニアン(土星外の天体)」と呼ばれる惑星のひとつであり、凶星(マレフィック)である。西洋占星術において海王星は、「目に見えない感覚的なもの」を象徴する惑星とされ、想像力と関わるもの(芸術性など)や無意識の世界に通じるもの(夢やトラウマ、嗜癖など)に影響を与えるとされる。また、ひとつの星座を約13年かけて移動するため、世代ごとの感じ方の差や長めの時代背景(世相)を読み取ることが出来るとされるが、海王星は2011年になって、1846年の発見以来ようやく黄道十二宮を一周したばかりであるため、海王星がもたらす効果や影響はまだ解明の途中である。象徴するキーワードは「創造力」「映像」「音楽」「香り」「夢」「霊的感覚」「オカルト」「スピリチュアル」「心理」「精神世界」「曖昧さ」「迷信」「癒し」「海や液体」「酒」「薬物」「感染」などで、象徴する人物は「芸術家」「養母」「ヒーラー」「俳優」「海洋関係者」などがある[162][163]。

惑星記号

[編集]海王星を表す惑星記号は、一般的には名前の由来であるネプトゥーヌスが持つ三叉槍を様式化した「![]() 」が占星術や天文学を通して用いられているが、ほかには発見者のひとりであるルヴェリエ(Le Verrier)の頭文字 "L" と "V" のモノグラムである「

」が占星術や天文学を通して用いられているが、ほかには発見者のひとりであるルヴェリエ(Le Verrier)の頭文字 "L" と "V" のモノグラムである「![]() 」が用いられることもある(日本のテレビアニメ『美少女戦士セーラームーン』において、セーラーネプチューンの変身シーンでは旧作アニメ、新作アニメともに前者の記号が用いられた)。

」が用いられることもある(日本のテレビアニメ『美少女戦士セーラームーン』において、セーラーネプチューンの変身シーンでは旧作アニメ、新作アニメともに前者の記号が用いられた)。

関連作品

[編集]脚注

[編集]注釈

[編集]- ^ 軌道要素は太陽の重心と海王星の重心におけるもので、元期J2000.0の接触軌道における瞬間的な値である。重心は、惑星の中心とは対照的に、周囲の衛星の運動によって変化しない。

- ^ a b c d e f 大気圧が1 bar(100 kPa)を超える範囲までを示す。

- ^ 海王星の質量が大きいほど重力により大気が圧縮されるため、海王星は天王星よりも密度が高く、物理的に小さくなる。

- ^ 地球の質量を5.9736 ×1024 kgとして、地球と海王星の質量比が求められる。

- ^ トリトンの質量は 2.14×1022 kg。知られているその他の12個の海王星の衛星の合計質量は 7.53×1019 kg で、トリトンの0.35%に相当する。環の質量はごくわずかである。

- ^

出典

[編集]- ^ a b c Mallama, A.; Hilton, J.L. (2018). “Computing Apparent Planetary Magnitudes for The Astronomical Almanac”. Astronomy and Computing 25: 10–24. arXiv:1808.01973. Bibcode: 2018A&C....25...10M. doi:10.1016/j.ascom.2018.08.002.

- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae Williams, David R. (2004年9月1日). “Neptune Fact Sheet”. NASA. 2019年3月1日閲覧。

- ^ a b Espenak, Fred (2005年7月20日). “Twelve Year Planetary Ephemeris: 1995–2006”. NASA. 2019年3月1日閲覧。

- ^ a b c d Hamilton, Calvin J. (2001年8月4日). “Neptune”. Views of the Solar System. 2019年3月1日閲覧。

- ^ “Planet and Satellite Names and Discoverers”. Working Group for Planetary System Nomenclature. International Astronomical Union. 2019年3月1日閲覧。

- ^ Seligman, Courtney. “Rotation Period and Day Length”. 2019年3月1日閲覧。

- ^ “The MeanPlane (Invariable plane) of the Solar System passing through the barycenter” (2009年4月3日). 2009年5月14日時点のオリジナルよりアーカイブ。2019年3月1日閲覧。 (produced with Solex 10 Archived 2009-04-29 at WebCite written by Aldo Vitagliano; see also Invariable plane)

- ^ a b “惑星の衛星数・衛星一覧”. 国立天文台 (2024年2月23日). 2024年2月23日閲覧。

- ^ a b c d Seidelmann, P. Kenneth; Archinal, Brent A.; A'Hearn, Michael F.; Conrad, Albert R.; Consolmagno, Guy J.; Hestroffer, Daniel; Hilton, James L.; Krasinsky, Georgij A. et al. (2007). “Report of the IAU/IAG Working Group on cartographic coordinates and rotational elements: 2006”. Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy 98 (3): 155–180. Bibcode: 2007CeMDA..98..155S. doi:10.1007/s10569-007-9072-y.

- ^ a b c Munsell, K. (2007年11月13日). “Neptune: Facts & Figures”. NASA. 2019年3月1日閲覧。

- ^ Pearl et al., J. C. (1991). “The albedo, effective temperature, and energy balance of Neptune, as determined from Voyager data”. J. Geophys. Res. 96: 18,921–18,930. Bibcode: 1991JGR....9618921P. doi:10.1029/91JA01087.

- ^ Mallama, Anthony; Krobusek, Bruce; Pavlov, Hristo (2017). “Comprehensive wide-band magnitudes and albedos for the planets, with applications to exo-planets and Planet Nine”. Icarus 282: 19–33. arXiv:1609.05048. Bibcode: 2017Icar..282...19M. doi:10.1016/j.icarus.2016.09.023.

- ^ Walter, Elizabeth (2003-04-21). Cambridge Advanced Learner's Dictionary (2nd ed.). ISBN 978-0-521-53106-1

- ^ “Planet and Satellite Names and Discoverers”. WGPSN. 国際天文学連合. 2019年10月1日閲覧。

- ^ Chang, Kenneth (2014年10月18日). “Dark Spots in Our Knowledge of Neptune”. New York Times 2019年3月1日閲覧。

- ^ Podolak, M.; Weizman, A.; Marley, M. (1995). “Comparative models of Uranus and Neptune”. Planetary and Space Science 43 (12): 1517–1522. Bibcode: 1995P&SS...43.1517P. doi:10.1016/0032-0633(95)00061-5.

- ^ a b c d e f g h i j Lunine, Jonathan I. (1993). “The Atmospheres of Uranus and Neptune”. Annual Review of Astronomy and Astrophysics 31: 217–263. Bibcode: 1993ARA&A..31..217L. doi:10.1146/annurev.aa.31.090193.001245.

- ^ a b Munsell, Kirk (2007年11月13日). “Neptune overview”. Solar System Exploration. NASA. 2008年5月3日時点のオリジナルよりアーカイブ。2019年3月1日閲覧。

- ^ a b Suomi, V. E.; Limaye, S. S.; Johnson, D. R. (1991). “High Winds of Neptune: A possible mechanism”. Science 251 (4996): 929–932. Bibcode: 1991Sci...251..929S. doi:10.1126/science.251.4996.929. PMID 17847386.

- ^ a b c d e Hubbard, W. B. (1997). “Neptune's Deep Chemistry”. Science 275 (5304): 1279–1280. doi:10.1126/science.275.5304.1279. PMID 9064785.

- ^ a b Nettelmann, N.. “Interior Models of Jupiter, Saturn and Neptune” (PDF). University of Rostock. 2011年7月18日時点のオリジナルよりアーカイブ。2019年3月1日閲覧。

- ^ a b Wilford, John N. (1982年6月10日). “Data Shows 2 Rings Circling Neptune”. The New York Times 2019年3月1日閲覧。

- ^ Hirschfeld, Alan (2001). Parallax: The Race to Measure the Cosmos. New York, New York: Henry Holt. ISBN 978-0-8050-7133-7

- ^ Britt, Robert Roy (2009年). “Galileo discovered Neptune, new theory claims”. MSNBC News. 2010年10月2日時点のオリジナルよりアーカイブ。2019年3月1日閲覧。

- ^ Bouvard, A. (1821). Tables astronomiques publiées par le Bureau des Longitudes de France. Paris: Bachelier

- ^ a b c Airy, G. B. (1846). “Account of some circumstances historically connected with the discovery of the planet exterior to Uranus”. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 7 (10): 121–144. Bibcode: 1846MNRAS...7..121A. doi:10.1002/asna.18470251002.

- ^ O'Connor, John J. (2006年). “John Couch Adams' account of the discovery of Neptune”. University of St Andrews. 2019年3月1日閲覧。

- ^ Adams, J. C. (1846). “Explanation of the observed irregularities in the motion of Uranus, on the hypothesis of disturbance by a more distant planet”. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 7 (9): 149–152. Bibcode: 1846MNRAS...7..149A. doi:10.1093/mnras/7.9.149.

- ^ Challis, Rev. J. (1846). “Account of observations at the Cambridge observatory for detecting the planet exterior to Uranus”. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 7 (9): 145–149. Bibcode: 1846MNRAS...7..145C. doi:10.1093/mnras/7.9.145.

- ^ Galle, J. G. (1846). “Account of the discovery of Le Verrier's planet Neptune, at Berlin, Sept. 23, 1846”. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 7 (9): 153. Bibcode: 1846MNRAS...7..153G. doi:10.1093/mnras/7.9.15.

- ^ Kollerstrom, Nick (2001年). “Neptune's Discovery. The British Case for Co-Prediction”. University College London. 2005年11月11日時点のオリジナルよりアーカイブ。2019年3月1日閲覧。

- ^ William Sheehan; Nicholas Kollerstrom; Craig B. Waff (2004). “The Case of the Pilfered Planet – Did the British steal Neptune?”. Scientific American 2019年3月1日閲覧。.

- ^ Moore (2000), p. 206.

- ^ Littmann, Mark (2004). Planets Beyond, Exploring the Outer Solar System. Courier Dover Publications. p. 50. ISBN 978-0-486-43602-9

- ^ Baum, Richard; Sheehan, William (2003). In Search of Planet Vulcan: The Ghost in Newton's Clockwork Universe. Basic Books. pp. 109–110. ISBN 978-0-7382-0889-3

- ^ Gingerich, Owen (1958). “The Naming of Uranus and Neptune”. Astronomical Society of the Pacific Leaflets 8 (352): 9–15. Bibcode: 1958ASPL....8....9G.

- ^ Hind, J. R. (1847). “Second report of proceedings in the Cambridge Observatory relating to the new Planet (Neptune)”. Astronomische Nachrichten 25 (21): 309–314. Bibcode: 1847AN.....25..309.. doi:10.1002/asna.18470252102.

- ^ a b “Planet and Satellite Names and Discoverers”. U.S. Geological Survey (2008年12月17日). 2019年3月1日閲覧。

- ^ “Planetary linguistics”. nineplanets.org. 2019年3月1日閲覧。

- ^ “Sao Hải Vương – "Cục băng" khổng lồ xa tít tắp” (ベトナム語). Kenh14 (2010年10月31日). 2019年3月1日閲覧。

- ^ “Greek Names of the Planets” (2010年4月25日). 2019年3月1日閲覧。 “Neptune or Poseidon as is its Greek name, was the God of the Seas. It is the eight planet from the sun...” See also the Greek article about the planet.

- ^ Ettinger, Yair (2009年12月31日). “Uranus and Neptune Get Hebrew Names at Last”. Haaretz 2019年3月1日閲覧。

- ^ Belizovsky, Avi (2009年12月31日). “אוראנוס הוא מהיום אורון ונפטון מעתה רהב [Uranus is now Oron and Neptune is now Rahav]” (ヘブライ語). Hayadan 2019年3月1日閲覧。

- ^ a b "Appendix 5: Planetary Linguistics", Nineplanets.org

- ^ Long, Tony (2008年1月21日). “Neptune Moves Outside Pluto's Wacky Orbit”. Wired 2019年3月1日閲覧。

- ^ Weissman, Paul R. (1995). “The Kuiper Belt”. Annual Review of Astronomy and Astrophysics 33: 327–357. Bibcode: 1995ARA&A..33..327W. doi:10.1146/annurev.aa.33.090195.001551.

- ^ “The Status of Pluto:A clarification”. International Astronomical Union, Press release (1999年). 2006年6月15日時点のオリジナルよりアーカイブ。2019年3月1日閲覧。

- ^ “IAU 2006 General Assembly: Resolutions 5 and 6” (PDF). IAU. (2006年8月24日) 2019年3月1日閲覧。

- ^ Unsöld, Albrecht; Baschek, Bodo (2001). The New Cosmos: An Introduction to Astronomy and Astrophysics (5th ed.). Springer. 47. Bibcode: 2001ncia.book.....U. ISBN 978-3-540-67877-9 See Table 3.1.

- ^ a b Boss, Alan P. (2002). “Formation of gas and ice giant planets”. Earth and Planetary Science Letters 202 (3–4): 513–523. Bibcode: 2002E&PSL.202..513B. doi:10.1016/S0012-821X(02)00808-7.

- ^ Lovis, C.; Mayor, M.; Alibert Y.; Benz W. (2006年5月18日). “Trio of Neptunes and their Belt”. European Southern Observatory 2019年3月1日閲覧。

- ^ Atreya, S.; Egeler, P.; Baines, K. (2006). “Water-ammonia ionic ocean on Uranus and Neptune?”. Geophysical Research Abstracts 8: 05179.

- ^ Shiga, David (2010年9月1日). “Weird water lurking inside giant planets”. New Scientist (2776) 2019年3月1日閲覧。

- ^ Kerr, Richard A. (1999). “Neptune May Crush Methane Into Diamonds”. Science 286 (5437): 25a–25. doi:10.1126/science.286.5437.25a. PMID 10532884.

- ^ Kaplan, Sarah (2017年8月25日). “It rains solid diamonds on Uranus and Neptune”. The Washington Post 2019年3月1日閲覧。

- ^ Kraus, D.; Vorberger, J.; Pak, A.; Hartley, N. J.; Fletcher, L. B.; Frydrych, S.; Galtier, E.; Gamboa, E. J. et al. (2017). “Formation of diamonds in laser-compressed hydrocarbons at planetary interior conditions”. Nature Astronomy 1 (9): 606–611. Bibcode: 2017NatAs...1..606K. doi:10.1038/s41550-017-0219-9.

- ^ Baldwin, Emily (2010年1月21日). “Oceans of diamond possible on Uranus and Neptune”. Astronomy Now 2019年3月1日閲覧。

- ^ Bradley, D. K.; Eggert, J. H.; Hicks, D. G.; Celliers, P. M. (2004). “Shock Compressing Diamond to a Conducting Fluid” (PDF). Physical Review Letters 93 (19): 195506. Bibcode: 2004PhRvL..93s5506B. doi:10.1103/physrevlett.93.195506. PMID 15600850.

- ^ Eggert, J.H.; Hicks, D. G.; Celliers, P. M.; Bradley, D. K. et al. (2009). “Melting temperature of diamond at ultrahigh pressure”. Nature Physics 6 (40): 40–43. Bibcode: 2010NatPh...6...40E. doi:10.1038/nphys1438.

- ^ Podolak, M.; Weizman, A.; Marley, M. (1995). “Comparative models of Uranus and Neptune”. Planetary and Space Science 43 (12): 1517–1522. Bibcode: 1995P&SS...43.1517P. doi:10.1016/0032-0633(95)00061-5.

- ^ Crisp, D. (1995年6月14日). “Hubble Space Telescope Observations of Neptune”. Hubble News Center. 2019年3月1日閲覧。

- ^ なぜ海王星は天王星より青いのかアストロアーツ 2022年6月7日

- ^ Uranus and Neptune are non-identical twins – now we know whyCosmos 2022年6月2日

- ^ New images reveal what Neptune and Uranus really look likeEurekAlert 2024年1月4日

- ^ a b c d e Elkins-Tanton, Linda T. (2006). Uranus, Neptune, Pluto, and the Outer Solar System. New York: Chelsea House. pp. 79–83. ISBN 978-0-8160-5197-7

- ^ a b Encrenaz, Thérèse (2003). “ISO observations of the giant planets and Titan: what have we learnt?”. Planetary and Space Science 51 (2): 89–103. Bibcode: 2003P&SS...51...89E. doi:10.1016/S0032-0633(02)00145-9.

- ^ Broadfoot, A. L.; Atreya, S. K.; Bertaux, J. L. et al. (1999). “Ultraviolet Spectrometer Observations of Neptune and Triton” (PDF). Science 246 (4936): 1459–1466. Bibcode: 1989Sci...246.1459B. doi:10.1126/science.246.4936.1459. PMID 17756000.

- ^ Herbert, Floyd; Sandel, Bill R. (1999). “Ultraviolet observations of Uranus and Neptune”. Planetary and Space Science 47 (8–9): 1119–1139. Bibcode: 1999P&SS...47.1119H. doi:10.1016/S0032-0633(98)00142-1.

- ^ Iino, Takahiro; Sagawa, Hideo; Tsukagoshi, Takashi; Nozawa, Satonori (2020). "A belt-like distribution of gaseous hydrogen cyanide on Neptune's equatorial stratosphere detected by ALMA". arXiv:2009.14072v1 [astro-ph.EP]。

- ^ 『海王星の赤道に横たわる猛毒ガス「シアン化水素」の帯を世界で初めて発見』(プレスリリース)東京大学、2020年10月22日。2020年10月24日閲覧。

- ^ Stanley, Sabine; Bloxham, Jeremy (2004). “Convective-region geometry as the cause of Uranus' and Neptune's unusual magnetic fields”. Nature 428 (6979): 151–153. Bibcode: 2004Natur.428..151S. doi:10.1038/nature02376. PMID 15014493.

- ^ Connerney, J. E. P.; Acuña, Mario H.; Ness, Norman F. (1991). “The magnetic field of Neptune”. Journal of Geophysical Research 96: 19023–19042. Bibcode: 1991JGR....9619023C. doi:10.1029/91JA01165.

- ^ a b Ness, N. F.; Acuña, M. H.; Burlaga, L. F.; Connerney, J. E. P.; Lepping, R. P.; Neubauer, F. M. (1989). “Magnetic Fields at Neptune”. Science 246 (4936): 1473–1478. Bibcode: 1989Sci...246.1473N. doi:10.1126/science.246.4936.1473. PMID 17756002.

- ^ Russell, C. T. (1997年). “Neptune: Magnetic Field and Magnetosphere”. University of California, Los Angeles. 2019年3月1日閲覧。

- ^ Lavoie, Sue (1998年1月8日). “PIA01142: Neptune Scooter”. NASA. 2019年3月1日閲覧。

- ^ Hammel, H. B.; Beebe, R. F.; De Jong, E. M.; Hansen, C. J.; Howell, C. D.; Ingersoll, A. P.; Johnson, T. V.; Limaye, S. S. et al. (1989). “Neptune's wind speeds obtained by tracking clouds in Voyager 2 images”. Science 24 (4924): 1367–1369. Bibcode: 1989Sci...245.1367H. doi:10.1126/science.245.4924.1367. PMID 17798743.

- ^ a b Burgess (1991), pp. 64–70.

- ^ a b Lavoie, Sue (2000年2月16日). “PIA02245: Neptune's blue-green atmosphere”. Jet Propulsion Laboratory. 2019年3月1日閲覧。

- ^ “A storm is coming”. www.spacetelescope.org. 2019年3月1日閲覧。

- ^ a b 『徹底図解 宇宙のしくみ』新星出版社、2005年、80頁。ISBN 978-4-405-10651-2。

- ^ a b c Villard, Ray; Devitt, Terry (2003年5月15日). “Brighter Neptune Suggests A Planetary Change Of Seasons”. Hubble News Center 2019年3月1日閲覧。

- ^ “海王星にも季節の変化があるらしい”. AstroArts (2003年5月28日). 2019年3月4日閲覧。

- ^ Crisp, D. (1995年6月14日). “Hubble Space Telescope Observations of Neptune”. Hubble News Center. 2016年2月7日閲覧。

- ^ a b Orton, Glenn (2007年9月18日). “A Warm South Pole? Yes, on Neptune!”. European Southern Observatory. 2019年3月1日閲覧。

- ^ “海王星の南極が熱い”. AstroArts (2007年9月28日). 2019年3月1日閲覧。

- ^ Orton, G. S.; Encrenaz T.; Leyrat C.; Puetter, R.; Friedson, A. J. (2007). “Evidence for methane escape and strong seasonal and dynamical perturbations of Neptune's atmospheric temperatures”. Astronomy and Astrophysics 473 (1): L5–L8. Bibcode: 2007A&A...473L...5O. doi:10.1051/0004-6361:20078277.

- ^ a b c d e 渡部潤一 (2012), pp. 172–173.

- ^ a b “海王星”. 宇宙情報センター. JAXA. 2019年3月1日閲覧。

- ^ Hammel, H. B.; Lockwood, G. W.; Mills, J. R.; Barnet, C. D. (1995). “Hubble Space Telescope Imaging of Neptune's Cloud Structure in 1994”. Science 268 (5218): 1740–1742. Bibcode: 1995Sci...268.1740H. doi:10.1126/science.268.5218.1740. PMID 17834994.

- ^ Lavoie, Sue (1996年1月29日). “PIA00064: Neptune's Dark Spot (D2) at High Resolution”. Jet Propulsion LaboratoryL. 2019年3月1日閲覧。

- ^ “Neptune's shrinking vortex”. www.spacetelescope.org. 2019年3月1日閲覧。

- ^ S. G., Gibbard; de Pater, I.; Roe, H. G.; Martin, S.; Macintosh, B. A.; Max, C. E. (2003). “The altitude of Neptune cloud features from high-spatial-resolution near-infrared spectra” (PDF). Icarus 166 (2): 359–374. Bibcode: 2003Icar..166..359G. doi:10.1016/j.icarus.2003.07.006. オリジナルの2012-02-20時点におけるアーカイブ。.

- ^ a b Max, C. E.; Macintosh, B. A.; Gibbard, S. G.; Gavel, D. T.; Roe, H. G.; de Pater, I.; Ghez, A. M.; Acton, D. S. et al. (2003). “Cloud Structures on Neptune Observed with Keck Telescope Adaptive Optics”. The Astronomical Journal 125 (1): 364–375. Bibcode: 2003AJ....125..364M. doi:10.1086/344943.

- ^ Stratman, P. W.; Showman, A. P.; Dowling, T. E.; Sromovsky, L. A. (2001). “EPIC Simulations of Bright Companions to Neptune's Great Dark Spots” (PDF). Icarus 151 (2): 275–285. Bibcode: 1998Icar..132..239L. doi:10.1006/icar.1998.5918.

- ^ Sromovsky, L. A.; Fry, P. M.; Dowling, T. E.; Baines, K. H. (2000). “The unusual dynamics of new dark spots on Neptune”. Bulletin of the American Astronomical Society 32: 1005. Bibcode: 2000DPS....32.0903S.

- ^ “Happy birthday Neptune”. ESA/Hubble. 2019年3月1日閲覧。

- ^ Williams, Sam (2004年11月24日). “Heat Sources Within the Giant Planets” (doc). UC Berkeley. 2019年3月1日閲覧。[リンク切れ]

- ^ Lindal, Gunnar F. (1992). “The atmosphere of Neptune – an analysis of radio occultation data acquired with Voyager 2”. Astronomical Journal 103: 967–982. Bibcode: 1992AJ....103..967L. doi:10.1086/116119.

- ^ “Class 12 – Giant Planets – Heat and Formation”. 3750 – Planets, Moons & Rings. Colorado University, Boulder (2004年). 2019年3月1日閲覧。

- ^ Pearl, J. C.; Conrath, B. J. (1991). “The albedo, effective temperature, and energy balance of Neptune, as determined from Voyager data”. Journal of Geophysical Research: Space Physics 96: 18921–18930. Bibcode: 1991JGR....9618921P. doi:10.1029/91ja01087.

- ^ Imke de Pater and Jack J. Lissauer (2001), Planetary Sciences, 1st edition, p. 224.

- ^ Jean Meeus, Astronomical Algorithms (Richmond, VA: Willmann-Bell, 1998) 273. Supplemented by further use of VSOP87. The last three aphelia were 30.33 au, the next is 30.34 au. The perihelia are even more stable at 29.81 au

- ^ “海王星、発見からようやく"1周年"”. ナショナルジオグラフィック日本版 (2011年7月13日). 2019年3月1日閲覧。

- ^ a b Anonymous (2007年11月16日). “Horizons Output for Neptune 2010–2011”. 2013年5月2日時点のオリジナルよりアーカイブ。25 February 2008閲覧。—Numbers generated using the Solar System Dynamics Group, Horizons On-Line Ephemeris System.

- ^ Nancy Atkinson (2010年8月26日). “Clearing the Confusion on Neptune's Orbit”. Universe Today. 2019年3月1日閲覧。 (Bill Folkner at JPL)

- ^ Williams, David R. (2005年1月6日). “Planetary Fact Sheets”. NASA. 2019年3月1日閲覧。

- ^ Hubbard, W. B.; Nellis, W. J.; Mitchell, A. C.; Holmes, N. C.; McCandless, P. C.; Limaye, S. S. (1991). “Interior Structure of Neptune: Comparison with Uranus”. Science 253 (5020): 648–651. Bibcode: 1991Sci...253..648H. doi:10.1126/science.253.5020.648. PMID 17772369.

- ^ Stern, S. Alan; Colwell, Joshua E. (1997). “Collisional Erosion in the Primordial Edgeworth-Kuiper Belt and the Generation of the 30–50 AU Kuiper Gap”. The Astrophysical Journal 490 (2): 879–882. Bibcode: 1997ApJ...490..879S. doi:10.1086/304912.

- ^ Petit, Jean-Marc; Morbidelli, Alessandro; Valsecchi, Giovanni B. (1999). “Large Scattered Planetesimals and the Excitation of the Small Body Belts” (PDF). Icarus 141 (2): 367–387. Bibcode: 1999Icar..141..367P. doi:10.1006/icar.1999.6166. オリジナルの2007-12-01時点におけるアーカイブ。.

- ^ “List Of Transneptunian Objects”. Minor Planet Center. 2019年3月1日閲覧。

- ^ Jewitt, David (2004年). “The Plutinos”. UCLA. 2019年3月1日閲覧。

- ^ “Pluto's 3:2 Resonance with Neptune”. 2016年2月7日閲覧。

- ^ Varadi, F. (1999). “Periodic Orbits in the 3:2 Orbital Resonance and Their Stability”. The Astronomical Journal 118 (5): 2526–2531. Bibcode: 1999AJ....118.2526V. doi:10.1086/301088.

- ^ John Davies (2001). Beyond Pluto: Exploring the outer limits of the solar system. Cambridge University Press. p. 104. ISBN 978-0-521-80019-8

- ^ Chiang, E. I.; Jordan, A. B.; Millis, R. L.; M. W. Buie; Wasserman, L. H.; Elliot, J. L.; Kern, S. D.; Trilling, D. E. et al. (2003). “Resonance Occupation in the Kuiper Belt: Case Examples of the 5 : 2 and Trojan Resonances”. The Astronomical Journal 126 (1): 430–443. arXiv:astro-ph/0301458. Bibcode: 2003AJ....126..430C. doi:10.1086/375207.

- ^ Sheppard, Scott S.; Trujillo, Chadwick A. (2010). “Detection of a Trailing (L5) Neptune Trojan”. Science 329 (5997): 1304. Bibcode: 2010Sci...329.1304S. doi:10.1126/science.1189666. PMID 20705814.

- ^ a b De La Fuente Marcos, C.; De La Fuente Marcos, R. (2012). “(309239) 2007 RW10: a large temporary quasi-satellite of Neptune”. Astronomy and Astrophysics Letters 545 (2012): L9. arXiv:1209.1577. Bibcode: 2012A&A...545L...9D. doi:10.1051/0004-6361/201219931.

- ^ Thommes, Edward W.; Duncan, Martin J.; Levison, Harold F. (2002). “The formation of Uranus and Neptune among Jupiter and Saturn”. The Astronomical Journal 123 (5): 2862–2883. arXiv:astro-ph/0111290. Bibcode: 2002AJ....123.2862T. doi:10.1086/339975.

- ^ Hansen, Kathryn (2005年6月7日). “Orbital shuffle for early solar system”. Geotimes. 2019年3月1日閲覧。

- ^ Crida, A.title=Solar System formation (2009). Reviews in Modern Astronomy 21: 3008. arXiv:0903.3008. Bibcode: 2009RvMA...21..215C. doi:10.1002/9783527629190.ch12. ISBN 978-3-527-62919-0.

- ^ Desch, S. J. (2007). “Mass Distribution and Planet Formation in the Solar Nebula”. The Astrophysical Journal 671 (1): 878–893. Bibcode: 2007ApJ...671..878D. doi:10.1086/522825.

- ^ Smith, R.; L. J. Churcher; M. C. Wyatt; M. M. Moerchen; C. M. Telesco (2009). “Resolved debris disc emission around η Telescopii: a young solar system or ongoing planet formation?”. Astronomy and Astrophysics 493 (1): 299–308. arXiv:0810.5087. Bibcode: 2009A&A...493..299S. doi:10.1051/0004-6361:200810706.

- ^ Agnor, Craig B.; Hamilton, Douglas P. (2006). “Neptune's capture of its moon Triton in a binary–planet gravitational encounter”. Nature 441 (7090): 192–194. Bibcode: 2006Natur.441..192A. doi:10.1038/nature04792. PMID 16688170.

- ^ Chyba, Christopher F.; Jankowski, D. G.; Nicholson, P. D. (1989). “Tidal evolution in the Neptune-Triton system”. Astronomy and Astrophysics 219 (1–2): L23–L26. Bibcode: 1989A&A...219L..23C.

- ^ Wilford, John N. (1989年8月29日). “Triton May Be Coldest Spot in Solar System”. The New York Times 2019年3月1日閲覧。

- ^ Nelson, R. M.; Smythe, W. D.; Wallis, B. D.; Horn, L. J.; Lane, A. L.; Mayo, M. J. (1990). “Temperature and Thermal Emissivity of the Surface of Neptune's Satellite Triton”. Science 250 (4979): 429–431. Bibcode: 1990Sci...250..429N. doi:10.1126/science.250.4979.429. PMID 17793020.

- ^ a b Stone, E. C.; Miner, E. D. (1989). “The Voyager 2 Encounter with the Neptunian System”. Science 246 (4936): 1417–1421. Bibcode: 1989Sci...246.1417S. doi:10.1126/science.246.4936.1417. PMID 17755996.

- ^ Michael E. Brown. “The Dwarf Planets”. California Institute of Technology, Department of Geological Sciences. 2019年3月1日閲覧。

- ^ 渡部潤一 (2012), p. 174.

- ^ Holman, M. J.; Kavelaars, J. J.; Grav, T.; Gladman, B. J.; Fraser, W. C.; Milisavljevic, D.; Nicholson, P. D.; Burns, J. A. et al. (2004). “Discovery of five irregular moons of Neptune” (PDF). Nature 430 (7002): 865–867. Bibcode: 2004Natur.430..865H. doi:10.1038/nature02832. PMID 15318214.

- ^ “Five new moons for planet Neptune”. BBC News. (2004年8月18日) 2019年3月1日閲覧。

- ^ Grush, Loren (2019年2月20日). “Neptune’s newly discovered moon may be the survivor of an ancient collision”. The Verge. 2019年3月1日閲覧。

- ^ “海王星に14個目の新衛星を発見”. AstroArts (2013年7月17日). 2019年3月1日閲覧。

- ^ Cruikshank, Dale P. (1996). Neptune and Triton. University of Arizona Press. pp. 703–804. ISBN 978-0-8165-1525-7

- ^ Blue, Jennifer (2004年12月8日). “Nomenclature Ring and Ring Gap Nomenclature”. Gazetteer of Planetary Nomenclature. USGS. 2019年3月1日閲覧。

- ^ Guinan, E. F.; Harris, C. C.; Maloney, F. P. (1982). “Evidence for a Ring System of Neptune”. Bulletin of the American Astronomical Society 14: 658. Bibcode: 1982BAAS...14..658G.

- ^ Goldreich, P.; Tremaine, S.; Borderies, N. E. F. (1986). “Towards a theory for Neptune's arc rings”. Astronomical Journal 92: 490–494. Bibcode: 1986AJ.....92..490G. doi:10.1086/114178.

- ^ Nicholson, P. D. et al. (1990). “Five Stellar Occultations by Neptune: Further Observations of Ring Arcs”. Icarus 87 (1): 1–39. Bibcode: 1990Icar...87....1N. doi:10.1016/0019-1035(90)90020-A.

- ^ Cox, Arthur N. (2001). Allen's Astrophysical Quantities. Springer. ISBN 978-0-387-98746-0

- ^ Munsell, Kirk (2007年11月13日). “Planets: Neptune: Rings”. Solar System Exploration. NASA. 2019年3月1日閲覧。

- ^ Salo, Heikki; Hänninen, Jyrki (1998). “Neptune's Partial Rings: Action of Galatea on Self-Gravitating Arc Particles”. Science 282 (5391): 1102–1104. Bibcode: 1998Sci...282.1102S. doi:10.1126/science.282.5391.1102. PMID 9804544.

- ^ dePater, Imke; Gibbard, Seren et al. (2005). “The Dynamic Neptunian Ring Arcs: Evidence for a Gradual Disappearance of Liberté and Resonant Jump of Courage”. Icarus 174 (1): 263–272. Bibcode: 2005Icar..174..263D. doi:10.1016/j.icarus.2004.10.020.

- ^ a b Imke de Pater; Stéfan Renner; Mark R. Showalter; Bruno Sicardy (27 June 2019). "The rings of Neptune". arXiv:1906.11728v1 [astro-ph.EP]。

- ^ Richard W. Schmude Jr.; Ronald E. Baker; Jim Fox; Bruce A. Krobusek; Hristo Pavlov; Anthony Mallama (2 April 2016). "The Secular and Rotational Brightness Variations of Neptune". arXiv:1604.00518v1 [astro-ph.EP]。

- ^ それぞれの視等級については各記事を参照。

- ^ Moore (2000), p. 207.

- ^ In 1977, for example, even the rotation period of Neptune remained uncertain. Cruikshank, D. P. (1978). “On the rotation period of Neptune”. Astrophysical Journal Letters 220: L57–L59. Bibcode: 1978ApJ...220L..57C. doi:10.1086/182636.

- ^ Max, C.; MacIntosh, B.; Gibbard, S.; Roe, H.; De Pater, I.; Ghez, A.; Acton, S.; Wizinowich, P. et al. (1999). “Adaptive Optics Imaging of Neptune and Titan with the W.M. Keck Telescope”. Bulletin of the American Astronomical Society 31: 1512. Bibcode: 1999AAS...195.9302M.

- ^ Nemiroff, R.; Bonnell, J., eds. (18 February 2000). "Neptune through Adaptive Optics". Astronomy Picture of the Day. NASA. 2020年9月23日閲覧。

- ^ First Ground-Based Adaptive Optics Observations of Neptune and Proteus Planetary & Space Science Vol. 45, No. 8, pp. 1031–36, 1997

- ^ Uranus and Neptune Reports on Astronomy 2003-2005, pp. 147f.

- ^ Gibbard, S. G.; Roe, H.; de Pater, I.; Macintosh, B.; Gavel, D.; Max, C. E.; Baines, K. H.; Ghez, A. (1999). “High-Resolution Infrared Imaging of Neptune from the Keck Telescope”. Icarus 156 (1): 1–15. Bibcode: 2002Icar..156....1G. doi:10.1006/icar.2001.6766.

- ^ “海王星の自転周期が正確に判明!”. AstroArts (2011年6月30日). 2019年3月1日閲覧。

- ^ Phillips, Cynthia (2003年8月5日). “Fascination with Distant Worlds”. SETI Institute. 2007年11月3日時点のオリジナルよりアーカイブ。2019年3月1日閲覧。

- ^ a b Burgess (1991), pp. 46–55.

- ^ Tom Standage (2000). The Neptune File: A Story of Astronomical Rivalry and the Pioneers of Planet Hunting. New York: Walker. p. 188. ISBN 978-0-8027-1363-6.

- ^ “Thirty-four years after launch, Voyager 2 continues to explore”. NASASpaceflight (2011年8月20日). 2019年3月1日閲覧。

- ^ “衛星トリトンをとらえた、ニューホライズンズ”. AstroArts (2009年3月13日). 2019年3月1日閲覧。

- ^ a b Clark, Stephen (2015年8月25日). “Uranus, Neptune in NASA’s sights for new robotic mission”. Spaceflight Now 2019年3月1日閲覧。

- ^ Spilker, T. R.; Ingersoll, A. P. (2004). “Outstanding Science in the Neptune System From an Aerocaptured Vision Mission”. Bulletin of the American Astronomical Society 36: 1094. Bibcode: 2004DPS....36.1412S.

- ^ Candice Hansen et al.. “Argo – A Voyage Through the Outer Solar System”. SpacePolicyOnline.com. Space and Technology Policy Group, LLC. 2019年3月1日閲覧。

- ^ まーさ『一番わかりやすい はじめての西洋占星術』日本文芸社、2024年、70頁。ISBN 978-4-537-22215-9

- ^ ルネ・ヴァン・ダール研究所『CD-ROM付き いちばんやさしい西洋占星術入門』ナツメ社、2018年、68頁。ISBN 978-4-8163-6418-1

参考文献

[編集]- Moore, Patrick (2000). The Data Book of Astronomy. CRC Press. ISBN 978-0-7503-0620-1

- Burgess, Eric (1991). Far Encounter: The Neptune System. Columbia University Press. ISBN 978-0-231-07412-4

- 渡部潤一『ビジュアル 宇宙大図鑑 太陽系から130億光年の果てまで』日経ナショナル ジオグラフィック社、2012年。ISBN 978-4-86313-143-9。

関連項目

[編集]- 太陽系外縁天体 - 海王星以遠天体とも呼ばれていた

- ネプツニウム - 海王星に因んで命名された元素

- ホット・ネプチューン

- コールド・ネプチューン

外部リンク

[編集]- 理科ねっとわーく 太陽系図鑑(海王星) - ウェイバックマシン(2021年12月10日アーカイブ分)

- 国立科学博物館 宇宙の質問箱(天王星・海王星)

- ザ・ナインプラネッツ 日本語版(海王星)

- The Nine Planets Neptune Facts - ザ・ナインプラネッツ 原語版(海王星)

- 『海王星』 - コトバンク

- NASA's Neptune fact sheet

- Neptune from Bill Arnett's nineplanets.org

- Neptune Astronomy Cast episode No. 63, includes full transcript.

- Neptune Profile at NASA's Solar System Exploration site

- Planets – Neptune A children's guide to Neptune.

- Merrifield, Michael (2010年). “Neptune”. Sixty Symbols. Brady Haran for the University of Nottingham. 2019年3月1日閲覧。

- Neptune by amateur (The Planetary Society)

- Interactive 3D visualisation of Neptune and its inner moons

French

French Deutsch

Deutsch