國民革命 - 维基百科,自由的百科全书

| 三民主義 |

|---|

|

| |

國民革命為一中國國民黨發明的政治名詞,泛指清末民初時期反抗滿清及北洋政府统治的主要武裝起義及战争,主要包括但不限於辛亥革命、二次革命、護國戰爭、護法戰爭、東江戰役及北伐戰爭等;廣義定義有時會涵蓋第一次國共內戰,但北伐成功後的大部份武裝衝突如蔣桂戰爭、中原大戰、抗日戰爭及第二次國共內戰等絕少被包括在內。

沿革

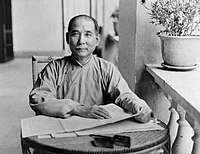

[编辑]國民革命一詞最早使用在於孫中山在中國同盟會時期所撰寫的《中国同盟會革命方略》一書中的「軍政府宣言」,用以標明:古中國歷代的推倒舊朝代的革命運動,不過是彰顯君主帝制變革的「英雄革命」;現在推倒滿清的革命運動,是彰顯民主共和精神的全民革命運動,所以用『國民革命』稱之。

...我等今日與前代殊,於驅除韃虜、恢復中華之外,國體民生,尚當與民變革;雖緯經萬端,要其一貫之精神,則為自由、平等、博愛。故前代為英雄革命,今日為國民革命。所謂國民革命者,一國之人,皆有自由、平等、博愛之精神,即皆負革命之責任;軍政府特為其樞機而已。自今已往,國民之責任,即軍政府之責任;軍政府之功,即國民之功;軍政府與國民同心戮力,以盡責任。用特披露腹心,以今日革命之經綸,暨將來治國之大本,布告天下。[1]

自從「軍政府宣言」以後,孫中山就沒有再對國民革命做多餘的解釋;晚年在於「北上宣言」與「國民黨最小綱領宣言」,對於國民革命意思概要為「建設獨立自主國家,以維護人民的權益」[2][3]。但孫中山死後,國民革命常被中國國民黨黨員廣泛使用於其所發動的各種軍事行動當中;而直至台湾解嚴以後,國民革命才退出中华民国政治慣用語。在文藝活動方面,以戴季陶先以《國民革命與中國國民黨》一書簡單概要國共合作的用意之後,國民革命被定位為中國國民黨歷史的另稱。

1927年清党后,国民政府的官方话语中,为突出中国国民党领导国民革命的延续性,把清党以后的北伐又名“二期北伐”;一般选取1928年完成全国形式上统一的东北易帜,作为国民革命胜利结束的标志。中国共产党基于阐释己方革命的合理性,将清党定性为“反革命政变”,并以此作为国民革命以失败告终的截止日期。中国共产党在描述这段革命历史时,用“大革命”取代了“国民革命”。“国民革命”这一名词,在国民党共产党上述语境中逐步淡化,直至退出了民众视野。[4]

参考文献

[编辑]- 引用

French

French Deutsch

Deutsch