Gottfried Wilhelm Leibniz — Wikipédia

| Naissance | |

|---|---|

| Décès | |

| Sépulture | Neustädter Kirche (en) |

| Nationalité | |

| Formation | Alte Nikolaischule (d) (- Université de Leipzig (- Université Friedrich-Schiller d'Iéna () Université d'Altdorf (- Thomasschule zu Leipzig |

| École/tradition | |

| Principaux intérêts | |

| Idées remarquables | |

| Œuvres principales | |

| Influencé par | |

| A influencé | |

| Célèbre pour | bibliothécaire à Hanovre et à Wolfenbüttel premier président de l'Académie royale des sciences de Prusse |

| Adjectifs dérivés | |

| Père | |

| Mère | Catharina Schmuck (d) |

Gottfried Wilhelm Leibniz[n 1] (/ˈɡɔt.fʁiːt ˈvɪl.hɛlm ˈlaɪb.nɪt͡s/[n 2]), parfois francisé en Godefroid-Guillaume Leibniz, né à Leipzig le [n 3] et mort à Hanovre le , est un philosophe, scientifique, mathématicien, logicien, diplomate, juriste, historien, bibliothécaire et philologue allemand. Esprit polymathe, personnalité importante de la période Frühaufklärung, il occupe une place primordiale dans l'histoire de la philosophie et l'histoire des sciences (notamment des mathématiques) et est parfois considéré comme le dernier « génie universel »[1].

Il naît en 1646 à Leipzig dans une famille luthérienne ; son père, Friedrich Leibnütz, est juriste et professeur de philosophie morale à l'université de la ville. Après la mort de celui-ci en 1652, Leibniz parallèlement à son éducation supervisée par sa mère et son oncle, étudie dans la bibliothèque léguée par son père. Entre 1661 et 1667, il étudie dans les universités de Leipzig, d'Iéna et d'Altdorf et obtient des diplômes en philosophie et en droit. À partir de 1667, il est employé par Johann Christian von Boyneburg et l'électeur de Mayence Jean-Philippe de Schönborn. Entre 1672 et 1676, il séjourne à Paris et voyage à Londres et à La Haye, rencontrant les scientifiques de son époque et s'initiant aux mathématiques. À la suite de la mort de ses deux employeurs, en 1676, il accepte la proposition d'emploi par la maison de Hanovre régnant sur la principauté de Calenberg et s'installe à Hanovre où il occupe les postes de bibliothécaire et conseiller politique. Il y mène des recherches sur des domaines très divers, voyageant à travers toute l'Europe et correspondant jusqu'en Chine, jusqu'à sa mort en 1716.

En philosophie, Leibniz est, avec René Descartes et Baruch Spinoza, l'un des principaux représentants du rationalisme. Au principe de non-contradiction, il ajoute trois autres principes à la base de ses réflexions : le principe de raison suffisante, le principe d'identité des indiscernables et le principe de continuité. Concevant les pensées comme des combinaisons de concepts de base, il théorise la caractéristique universelle, une langue hypothétique qui permettrait d'exprimer la totalité des pensées humaines, et qui pourrait résoudre des problèmes par le calcul grâce au calculus ratiocinator, anticipant l'informatique de plus de trois siècles. En métaphysique, il invente le concept de monade. Enfin, en théologie, il établit deux preuves de l'existence de Dieu, appelées preuves ontologique et cosmologique. Au contraire de Spinoza, qui pensait Dieu immanent, Leibniz le conçoit transcendant, à la manière traditionnelle des religions monothéistes. Pour concilier l'omniscience, l'omnipotence et la bienveillance de Dieu avec l'existence du mal, il invente, dans le cadre de la théodicée, terme qu'on lui doit, le concept de meilleur des mondes possibles, qui sera raillé par Voltaire dans le conte philosophique Candide. Il aura une influence majeure sur la logique moderne développée à partir du XIXe siècle ainsi que sur la philosophie analytique au XXe siècle.

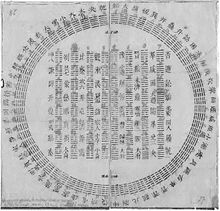

En mathématiques, la contribution principale de Leibniz est l'invention du calcul infinitésimal (calcul différentiel et calcul intégral). Si la paternité de cette découverte a longtemps fait l'objet d'une controverse l'opposant à Isaac Newton, les historiens des mathématiques s'accordent aujourd'hui pour dire que les deux mathématiciens l'ont développé plus ou moins indépendamment ; Leibniz introduit à ce sujet un nouvel ensemble de notations, plus commodes que celles de Newton, et toujours en usage actuellement. Il travaille également sur le système binaire comme substitut au système décimal, s'inspirant notamment de vieux travaux chinois, et effectue aussi des recherches sur la topologie.

Écrivant en permanence — principalement en latin, français et allemand —, il lègue un immense patrimoine littéraire — Nachlass en allemand —, répertorié dans le catalogue de l'édition de Berlin[2] et conservé pour la plupart à la bibliothèque de Hanovre. Il est composé d'environ 50 000 documents dont 15 000 lettres avec plus de mille correspondants différents, et n'est toujours pas entièrement publié.

Biographie

[modifier | modifier le code]Jeunesse (1646-1667)

[modifier | modifier le code]Premières années (1646-1661)

[modifier | modifier le code]Gottfried Wilhelm Leibniz[n 1] naît à Leipzig le [n 3], deux ans avant la fin de la Guerre de Trente Ans qui a ravagé l'Europe centrale, dans une famille luthérienne[A 1],[5], « sans doute d'ascendance slave lointaine »[n 4],[R 2]. Son père, Friedrich Leibnütz, est juriste et professeur de philosophie morale à l'université de la ville, sa mère, Catherina Schmuck, troisième épouse de Friedrich[R 1], est la fille du professeur de droit Wilhelm Schmuck (de)[A 1],[5],[6]. Leibniz a un demi-frère, Johann Friedrich (mort en 1696), une demi-sœur, Anna Rosine, et une sœur, Anna Catherina (1648-1672) — dont le fils, Friedrich Simon Löffler, est l'héritier de Leibniz[R 1],[R 2]. Il est baptisé le [R 3].

Son père meurt le [R 4] alors que Leibniz est âgé de six ans, et son éducation est alors supervisée par sa mère et son oncle, mais le jeune Leibniz apprend également en autodidacte dans l'importante bibliothèque qu'a laissée son père[A 1],[5]. En 1653, à l'âge de 7 ans, Leibniz est scolarisé à la Nikolaischule, où il restera jusqu'à son entrée à l'université en 1661[5],[7],[8],[9]— selon Yvon Belaval, il est néanmoins possible que Leibniz fut scolarisé avant même la mort de son père ; selon lui son parcours scolaire semble se dérouler ainsi : grammaire (1652-1655), humanités (1655-1658), philosophie (1658-1661)[R 4]. Bien qu'il apprenne le latin à l'école, il semble que vers l'âge de douze ans, Leibniz ait appris de lui-même le latin à un niveau avancé ainsi que le grec, semble-t-il afin de pouvoir lire les livres de la bibliothèque de son père[7]. Parmi ces livres, il s'intéresse surtout à la métaphysique et à la théologie, aussi bien d'auteurs catholiques que protestants[7]. Au fur et à mesure de son apprentissage, il s'estime insatisfait de la logique d'Aristote et commence à développer ses propres idées[7]. Comme il le rappellera plus tard dans sa vie, il était là en train de retrouver sans le savoir les idées logiques derrière les démonstrations mathématiques rigoureuses[7]. Le jeune Leibniz se familiarise avec les œuvres d'auteurs latins comme Cicéron, Quintilien et Sénèque, d'auteurs grecs comme Hérodote, Xénophon et Platon, mais aussi des philosophes et théologiens scolastiques[6].

Formation et premiers travaux (1661-1667)

[modifier | modifier le code]En 1661, âgé de 14 ans (un âge pas exceptionnellement jeune à l'époque[7]), Leibniz entre à l'université de Leipzig[A 1], pour un baccalauréat en arts[R 5]. Son enseignement concerne surtout la philosophie et très peu les mathématiques ; il étudie aussi la rhétorique, le latin, le grec et l'hébreu[7]. Les penseurs modernes (Descartes, Galilée, Gassendi, Hobbes...) n'ayant pas encore eu d'impact sur les pays germanophones, Leibniz étudie surtout la scolastique, bien qu'on retrouve aussi des éléments de la modernité, notamment de l'humanisme de la Renaissance et des travaux de Francis Bacon[A 1],[5].

Il est l'élève de Jakob Thomasius qui supervise son premier travail philosophique, qui lui permet d'obtenir son baccalauréat en 1663[9] : Disputatio metaphysica de principio individui[A 1],[5]. Dans son travail, il refuse de définir l'individu par négation à partir de l'universel[5] et « souligne la valeur existentielle de l'individu, qui ne peut être expliqué par sa matière seule ou sa forme seule mais plutôt dans son être tout entier »[7]. On retrouve ici les prémices de sa notion de monade[7].

Après son baccalauréat, il doit se spécialiser pour l'obtention d'un doctorat : ayant le choix entre théologie, droit et médecine, il choisit le droit[R 5]. Avant le début de ses cours, durant l'été 1663, il étudie quelque temps à Iéna, où il est exposé à des théories moins classiques, et a entre autres, comme professeur de mathématiques, le mathématicien et philosophe néopythagoricien Erhard Weigel, qui amènera Leibniz à commencer à s'intéresser aux preuves de type mathématique pour des disciplines telles que la logique et la philosophie[R 5],[7]. Les idées de Weigel, comme le fait que le nombre est le concept fondamental de l'Univers, auront une influence considérable sur le jeune Leibniz[7].

En , il est de retour à Leipzig pour son doctorat en droit[7]. Il doit à chaque étape de son cursus, travailler sur des « disputatio » et obtient un baccalauréat (en 1665[R 6],[9]) et une maîtrise[R 5]. Par ailleurs, en 1664, il obtient une maîtrise en arts en philosophie pour une dissertation combinant philosophie et droit en étudiant les relations entre ces domaines selon des idées mathématiques, comme il a appris de Weigel[7],[9].

Quelques jours après sa maîtrise en arts, sa mère meurt[7].

Après avoir obtenu son baccalauréat en droit, Leibniz se lance dans l'obtention d'une habilitation en philosophie[7]. Son travail, la Dissertatio de arte combinatoria (« Dissertation sur l'art combinatoire »), est publié en 1666[7]. Dans ce travail, Leibniz entend réduire tous les raisonnements et toutes les découvertes à une combinaison d'éléments de base, comme des nombres, des lettres, des couleurs, des sons[7]. Bien que l'habilitation lui donne le droit d'enseigner, il préfère se lancer dans l'obtention d'un doctorat en droit[R 5].

Malgré sa scolarité reconnue et sa réputation croissante, le doctorat en droit lui est refusé, pour des raisons partiellement inexpliquées[7]. Il est vrai qu'il était l'un des plus jeunes candidats et qu'il n'y avait que douze tuteurs en droit disponibles, mais Leibniz suspecta la femme du doyen d'avoir persuadé celui-ci de s'opposer au doctorat de Leibniz, pour une raison inexpliquée[R 5],[7]. Leibniz n'étant pas enclin à accepter un quelconque délai, il part pour l'université d'Altdorf où il est inscrit en [7],[R 5]. Sa thèse étant déjà prête, il devient docteur en droit dès avec sa thèse De Casibus Perplexis in Jure (« Des cas perplexes en droit »)[7],[R 5],[9],[10]. Les universitaires d'Altdorf sont impressionnés par Leibniz (il est applaudi lors de sa soutenance de thèse, en prose et en vers, sans notes, avec tant de facilité et de clarté que ses examinateurs peinent à croire qu'il ne l'a pas apprise par cœur[R 7]), et lui proposent un poste de professeur, qu'il refuse[7],[R 5],[R 7],[5].

Alors qu'il est encore peut-être étudiant à Altdorf, Leibniz obtient son premier emploi, plus solution provisoire que véritable ambition : secrétaire d'une société alchimique de Nuremberg (dont l'affiliation ou non à la Rose-Croix fait débat)[R 8],[R 9]. Il occupera ce poste pendant deux ans[R 9]. La nature exacte de son obédience est encore fort discutée par les historiens[R 8]. Il parlera de son passage comme d'un « doux rêve » dès 1669, et sur le ton de la plaisanterie dans une lettre à Gottfried Thomasius de 1691[R 9]. De son appartenance à cette société, il espérait probablement des renseignements sur sa combinatoire[R 9].

Début de carrière (1667-1676)

[modifier | modifier le code]Francfort et Mayence (1667-1672)

[modifier | modifier le code]Quand il quitte Nuremberg, Leibniz ambitionne de voyager, au moins jusqu'en Hollande[R 10],[11]. Il rencontre peu après le baron Johann Christian von Boyneburg, ancien ministre en chef de l'électeur de Mayence Johann Philipp von Schönborn, qui l'emploie : en , Leibniz s'installe dans la ville de Boyneburg, Francfort-sur-le-Main, à proximité de Mayence[R 10],[7]. Rapidement, Boyneburg obtient pour Leibniz un poste d’assistant auprès du conseiller juridique de Schönborn[R 10], après que Leibniz a dédié à Schönborn un essai sur la réforme du pouvoir judiciaire[6]. Ainsi, en 1668, il déménage à Mayence[7],[12]. Cependant, continuant à travailler pour Boyneburg, il passe autant de temps à Francfort qu'à Mayence[R 10]. Avec le conseiller juridique, il travaille sur le projet d'une grande recodification du droit civil[R 10],[6]. C'est dans cette optique qu'il compose son Nova methodus discendæ docendæque jurisprudentiæ dédié à l'électeur de Mayence, Jean-Philippe de Schönborn, dans l'espoir d'obtenir un poste à la cour. Il y présente le droit sous un angle philosophique. Deux règles fondamentales de jurisprudence y figurent : n'accepter aucun terme sans définition et n'accepter aucune proposition sans démonstration. En 1669, Leibniz est promu assesseur à la cour d'appel dont il fera partie jusqu'en 1672[R 10].

Par ailleurs, Leibniz travaille sur plusieurs ouvrages concernant des thèmes politiques (Modèle de démonstrations politiques pour l’élection du roi de Pologne)[13] ou scientifiques (Hypothesis physica nova (« Nouvelles Hypothèses physiques »), 1671).

Séjour à Paris (1672-1676)

[modifier | modifier le code]Il est envoyé en 1672 à Paris par Boyneburg en mission diplomatique pour convaincre Louis XIV de porter ses conquêtes vers l'Égypte plutôt que l'Allemagne[7]. Il y restera jusqu’en 1676[7]. Son plan échouera avec l'éclatement de la guerre de Hollande en 1672[6]. En attendant une occasion de rencontrer le gouvernement français, il peut rencontrer les grands savants de l’époque[7]. Il est notamment en contact avec Nicolas Malebranche et Antoine Arnauld[7]. Avec ce dernier il parle particulièrement de la réunification des Églises[7]. À partir de l'automne 1672, il étudie les mathématiques et la physique sous l'égide de Christian Huygens[7]. Par conseil de ce dernier, il s'intéresse aux travaux de Grégoire de Saint-Vincent[7]. Il se consacre aux mathématiques et publie à Paris son manuscrit sur la quadrature arithmétique du cercle (donnant π sous forme d'une série alternée). Il travaille également sur ce qui sera le calcul infinitésimal (ou calcul différentiel et intégral). Il conçoit en 1673 une machine à calculer qui permet d'effectuer les quatre opérations, et qui inspirera bien des machines à calculer des XIXe et XXe siècles (arithmomètre, Curta). Avant de rejoindre Hanovre, il se rend à Londres pour étudier certains écrits d’Isaac Newton ; tous deux posent les bases du calcul intégral et différentiel.

Par deux fois, en 1673 et en 1676, Leibniz se rend à Londres où il rencontre les mathématiciens et physiciens de la Royal Society[14]. Il devient lui-même fellow de la Royal Society le [7],[15].

Leibniz, ayant entendu parler des compétences en optique de Baruch Spinoza, philosophe rationaliste comme lui, envoie à ce dernier un traité d'optique ; Spinoza lui envoya ensuite une copie de son Traité théologico-politique qui intéressa fortement Leibniz[16]. Par ailleurs, par l'intermédiaire de son ami Ehrenfried Walther von Tschirnhaus, Leibniz est informé d'une grande partie des travaux de Spinoza sur l'Éthique (bien que Tschirnhaus ait interdiction d'en montrer une copie avancée)[14].

Hanovre (1676-1716)

[modifier | modifier le code]

Premières années à Hanovre (1676-1687)

[modifier | modifier le code]Après la mort de ses deux employeurs, Boyneburg en 1672 puis Schönborn en 1673, Leibniz cherche à s'installer à Paris ou à Londres, mais, ne trouvant aucun employeur, il accepte finalement après deux ans d'hésitation la proposition du duc Jean-Frédéric de Brunswick-Calenberg, qui le nomme bibliothécaire du duché de Brunswick-Lunebourg (puis, à la suite des demandes de Leibniz dès , conseiller auprès de la maison de Hanovre en 1678), poste qu'il occupera pendant 40 ans, jusqu'à sa mort en 1716[D 2],[17],[6],[18]. Sur le chemin pour Hanovre, il fait étape à Londres, Amsterdam et La Haye, où il rencontre Spinoza, entre les et qui vit alors les derniers mois de sa vie, atteint de tuberculose[19],[20],[A 1]. Avec Spinoza, ils parlent de l'Éthique de ce dernier prête à la publication, de la physique cartésienne et de la version améliorée par Leibniz de l'argument ontologique sur l'existence de Dieu[A 1]. Il y rencontre également les microscopistes Jan Swammerdam et Antoni van Leeuwenhoek, entrevues qui auront une grande influence sur la conception des animaux de Leibniz[6]. Leibniz arrive finalement à Hanovre en par la malle-poste[D 2]. La ville est alors peuplée de 6 500 habitants de la vieille ville et 2 000 dans la nouvelle ville, de part et d'autre de la Leine[D 2].

En tant que bibliothécaire, Leibniz doit s'acquitter de tâches d'ordre pratique : administration générale de la bibliothèque, achat de nouveaux livres et de livres d'occasion, et inventaire des livres[R 11]. En 1679, il doit gérer le transfert de la bibliothèque du palais de Herrenhausen à Hanovre même[R 11].

Dans les années 1680 à 1686, il fait de nombreux voyages dans le Harz pour s'occuper de l'exploitation des mines. Leibniz a consacré l'équivalent de trois années au métier d'ingénieur des mines. Il s'occupa principalement de mettre au point des dispositifs d'extraction des eaux des mines grâce à des moulins à vent. Il entra en conflit avec les exploitants qui n'acceptaient pas ses nouvelles idées. Cela le conduisit à se poser des questions sur l'origine des fossiles, qu'il attribuait initialement à l'effet du hasard, mais dont il reconnut plus tard l'origine vivante. Son livre Protogæa ne sera publié qu'après sa mort, car les théories qu'il y développe sur l'histoire de la Terre pouvaient déplaire aux autorités religieuses.

En 1682, il fonde à Leipzig le journal Acta Eruditorum avec Otto Mencke[18],[21]. L'année suivante, il y publie son article sur le calcul différentiel — Nova Methodus pro Maximis et Minimis (en)[7]. Cependant, l'article ne contient aucune démonstration, et Jacques Bernoulli l'appellera une énigme plutôt qu'une explication[7]. Deux ans plus tard Leibniz publie son article sur le calcul intégral[7].

En 1686, il rédige un « Court discours de métaphysique », maintenant connu comme le Discours de métaphysique[14]. Le Discours est généralement considéré comme sa première œuvre philosophique mûre[14]. Il envoie un résumé du discours à Arnauld, entamant ainsi une riche correspondance qui traitera principalement de la liberté, de la causalité et de l'occasionnalisme[14].

Voyage en Autriche et en Italie (1687-1690)

[modifier | modifier le code]Le successeur du duc Jean-Frédéric après la mort de celui-ci en 1679, son frère Ernest-Auguste, cherchant à légitimer historiquement ses ambitions dynastiques, demande à Leibniz la réalisation d'un livre sur l'histoire de la maison de Brunswick[R 12]. Leibniz, occupé par les mines du Harz, ne peut s'en occuper tout de suite[R 12]. En , les expérimentations de Leibniz s'avérant être un échec, le duc, peut-être dans le but d'éloigner Leibniz des mines, l'emploie pour qu'il écrive l'histoire de la maison Welf, dont celle de Brunswick était une branche, depuis les origines jusqu'à l'époque contemporaine, lui promettant un salaire permanent[R 12]. Ce n'est qu'en que Leibniz quitte le Harz, pour se lancer pleinement dans ses recherches historiques[R 12].

Rapidement, Leibniz traite tout le matériel contenu dans les archives locales, et obtient la permission de partir en voyage en Bavière, en Autriche et en Italie, qui durera de à [R 12]. Leibniz est à Munich en 1687[9].

À Vienne, où il fait étape en attendant l'autorisation de François II de Modène de consulter les archives, il tombe malade et doit y rester quelques mois[22]. Pendant ce temps, il lit le compte-rendu des Philosophiæ naturalis principia mathematica d'Isaac Newton, paru dans les Acta Eruditorum en [22]. En , il publie le Tentamen de motuum coelestium causis (« Essai sur les causes des mouvements célestes »), où il tente d'expliquer le mouvement des planètes à l'aide de la théorie des vortex de René Descartes, pour fournir une alternative à la théorie newtonienne qui recourt aux « force à distance »[22]. Par ailleurs, il rencontre l'empereur Léopold Ier, mais échoue à obtenir un poste de conseilleur impérial ou d'historien officiel, ou l'autorisation de fonder une « bibliothèque universelle »[R 12]. À la même époque, il obtient un succès diplomatique en parvenant à négocier le mariage entre la fille du duc Jean-Frédéric, Charlotte-Félicité, et du duc de Modène Renaud III[R 12].

En , Leibniz part pour Ferrare, en Italie[22]. En cette période de tensions religieuses, Leibniz, qui se rend dans un pays catholique en étant protestant, est vigilant et prévoyant[22]. Son secrétaire, Johann Georg von Eckhart, raconte ainsi qu'au moment de traverser le Pô, les passeurs, sachant que Leibniz était allemand et donc fort probablement protestant, prévoient de le jeter par-dessus bord et de s'emparer de ses bagages[22]. Leibniz, s'apercevant du complot, sort de sa poche un rosaire et fait semblant de prier[22]. Les passeurs, voyant cela, pensent qu'il est catholique, et abandonnent leur plan[22].

De Ferrare, Leibniz part pour Rome, où il arrive le [22]. Outre son travail d'étude des archives, il prend le temps de rencontrer ses universitaires et des scientifiques[R 12]. Il a beaucoup de discussions à propos de l'union des Églises et rencontre le missionnaire chrétien Claudio Filippo Grimaldi, qui lui donne des renseignements sur la Chine (voir section Sinologie)[R 12],[22]. Il est élu membre de l'Académie physico-mathématique[R 12] et fréquente des académies et des cercles, prenant notamment la défense de l'héliocentrisme de Nicolas Copernic, qui n'est pas encore accepté par tous[22]. Il compose un dialogue, Phoranomus seu de potentia et legibus naturae (« Phoronomie ou La puissance et les lois de la nature »), la phoronomie étant l'ancêtre de ce qu'on appelle aujourd'hui cinématique, c'est-à-dire l'étude du mouvement sans prendre en compte les causes qui le produisent ou le modifient, autrement dit par rapport au temps et à l'espace uniquement[22].

De Rome, Leibniz part pour Naples, où il arrive le [23] ; le lendemain, il visite l'éruption du Vésuve. À Naples, il n'oublie pas le but principal de son voyage : il demande au savant baron Lorenzo Crasso de lui montrer les archives de la reine Jeanne, femme d'Otton IV de Brunswick, de faire quelques recherches dans des annales inédites, où il est question de ces princes, et de lui donner quelques renseignements sur les généalogistes napolitains ; sans doute il obtient satisfaction, et il voit à Naples la Storia Ms. di Matteo Spinelli da Giovinazzo, mais comme elle est antérieure à Otton IV, il n'y trouve rien de ce qu'il cherche[23].

En 1690, Leibniz séjourne à Florence[9], où il rencontre Vincenzo Viviani, qui fut élève de Galilée, avec qui il parle de mathématiques. Il se lie d'amitié avec Rudolf Christian von Bodenhausen, précepteur des fils du grand-duc de Toscane Cosme III, à qui il confie le texte encore inachevé de la Dynamica (« Dynamique »), où il définit la notion de force et formule un principe de conservation[22]. Après un bref passage à Bologne, Leibniz se rend à Modène où il poursuit ses recherches historiques[22].

1690-1711

[modifier | modifier le code]

Leibniz voit ses efforts dans ses recherches historiques récompensés : en 1692, le duché de Brunswick-Lunebourg est élevé au rang d'électorat[R 12]. En récompense, le duc Ernest-Auguste le fait conseiller privé[R 12],[9]. Les autres branches de la maison de Brunswick lui sont également reconnaissantes : les co-ducs Rodolphe-Auguste et Antoine-Ulrich de Brunswick-Wolfenbüttel le nomment bibliothécaire à la Herzog August Bibliothek de Wolfenbüttel en 1691, s'engagent à payer un tiers du coût de publication de l'histoire de la maison Welf, et en 1696, le nomment conseiller privé[D 2],[R 13],[9]. Par ailleurs, le duc de Celle Georges-Guillaume accorde une rente à Leibniz pour ses recherches historiques[R 13]. Ses rentes sont alors de 1 000 thalers à Hanovre, 400 de Brunswick-Wolfenbüttel, et 200 de Celle[R 13], soit une situation financière confortable[R 13].

À partir de ce moment et jusqu'à la fin de sa vie, il passe autant de temps à Brunswick, Wolfenbüttel et Celle qu'à Hanovre[R 13] — les allers-retours faisant 200 km, Leibniz passera beaucoup de temps à voyager, possédant sa propre voiture, et profitant des voyages pour écrire ses lettres[R 13].

En 1691, il publie à Paris, dans le Journal des savants, un Essai de dynamique où il introduit les termes énergie et action[24].

Le , Ernest-Auguste meurt et son fils Georges-Louis lui succède. Leibniz se voit de plus en plus écarté de son rôle de conseiller par le nouveau prince bien loin de l'homme cultivé que représentait Jean-Frédéric aux yeux de Leibniz qui y voyait le « portrait de Prince ». À l'inverse, l'amitié qu'il entretient avec Sophie de Hanovre et sa fille Sophie-Charlotte, reine de Prusse, se renforce[4],[6]

Le , il s'installe dans la maison où il résidera jusqu'à sa mort, située Schmiedestraße, nouvelle adresse de la bibliothèque de Hanovre[C 2],[D 1].

Il convainc le prince-électeur de Brandebourg (futur roi de Prusse) de fonder une Académie des sciences à Berlin dont il devient en le premier président[4],[25].

En 1710, il publie ses Essais de Théodicée, résultats de discussions avec le philosophe Pierre Bayle.

Reconnu comme le plus grand intellectuel d'Europe, il est pensionné par plusieurs grandes cours (Pierre le Grand en Russie[26] Charles VI en Autriche qui le fait baron), et correspondant des souverains et souveraines — notamment de Sophie-Charlotte de Hanovre.

Dernières années (1711-1716)

[modifier | modifier le code]La fin de la vie de Leibniz est peu réjouissante[A 1].

Il doit faire face à une controverse qui l'oppose à Isaac Newton sur la question de savoir lequel des deux a inventé le calcul infinitésimal, et se voit même accusé d'avoir volé les idées de Newton[A 1]. La plupart des historiens des mathématiques s'accordent aujourd'hui à considérer que les deux mathématiciens ont développé leurs théories indépendamment l'un de l'autre : Newton a commencé à développer ses idées le premier, mais Leibniz fut le premier à publier ses travaux[A 1].

À la cour, il est moqué pour l'apparence désuète (typique du Paris des années 1670) que lui donnent sa perruque et ses vêtements démodés[A 1].

En , il rencontre le tsar à Dresde, puis, se sentant à l'étroit à Hanovre, part pour Vienne (sans en demander l'autorisation à Georges-Louis) où il séjourne jusqu'à l'automne 1714[R 14].

En 1714, il doit faire face à la mort de deux proches : le , Antoine-Ulrich de Brunswick-Wolfenbüttel, et le , Sophie de Hanovre[R 14].

Quand, le , à la mort de la reine Anne, Georges-Louis devient roi de Grande-Bretagne, Leibniz demande à le rejoindre à Londres et demande même à devenir historien officiel d'Angleterre[R 15], mais au vu de la mauvaise réputation que le philosophe s'est acquise en Angleterre, le nouveau souverain refuse que Leibniz le suive et lui ordonne de rester à Hanovre[A 1].

Il envisage de partir à Paris, où Louis XIV l'a invité, mais la mort de ce dernier, ainsi que le fait qu'il lui faille se convertir, lui font abandonner cette proposition[R 15],[R 14]. Il envisage aussi sérieusement de s'installer à Vienne, où il va jusqu'à commencer des recherches pour se trouver une propriété[R 15]. Il songe également à Berlin, où il est président de l'Académie royale des sciences de Prusse, et à Saint-Pétersbourg, où il occupe un poste de conseiller[R 15]. Mais Leibniz, qui a alors plus de soixante ans, n'a plus l'état de santé pour continuer à voyager comme il l'a fait, ou pour commencer une nouvelle vie ailleurs[R 15]. Son dernier voyage est une rencontre avec le tsar à Pyrmont en , après quoi il ne quitte plus Hanovre[R 14].

Très préoccupé par l'histoire de la maison Welf, qu'il n'avait pas écrite malgré tout le temps qu'il y avait consacré, et espérant toujours pouvoir la finir avant sa mort pour pouvoir se consacrer à ses travaux philosophiques[R 15], il se remet à y travailler activement[R 14].

Peu avant sa mort, durant les années 1715 et 1716, il entretient une correspondance avec le théologien anglais Samuel Clarke, un disciple de Newton, à propos de physique, présentant sous sa forme définitive sa conception de l'espace et du temps[7],[6],[R 14]. Il écrit également beaucoup au jésuite belge Barthélemy Des Bosses[R 15].

Mort et funérailles

[modifier | modifier le code]Le , à neuf heures du soir, après avoir passé une semaine bloqué dans son lit atteint de la goutte et d'une colique, il subit un excès de goutte ; on lui fait alors boire une tisane qui, plutôt que de le soigner, lui cause des convulsions et d'importantes douleurs ; moins d'une heure après il meurt à l'âge de 70 ans dans la ville où il résidait depuis 40 ans, en présence de son copiste et de son cocher, mais dans l'indifférence générale, alors que sa pensée a révolutionné l'Europe[A 1],[5],[R 15],[R 16],[3]. Personne ne se préoccupe de ses funérailles à l'exception de son secrétaire personnel[6]. La cour a été prévenue, mais on n'y voit aucun représentant, et ce, malgré sa relative proximité géographique ; cela s'explique peut-être par le fait que Leibniz n'était pas un fidèle religieux zélé. Son enterrement est celui d'une personne insignifiante[27].

On peut néanmoins noter deux éloges, se recoupant en partie car écrits d'après les renseignements de Johann Georg von Eckhart : le premier, intitulé Elogium Godofredi Guilelmi Leibnitii, est l'œuvre de Christian Wolff, rédigé en latin et publié en dans les Acta Eruditorum[28] ; le second est un éloge prononcé à l'Académie royale des sciences de Paris par Bernard Le Bouyer de Fontenelle en , un an après la mort de Leibniz[6].

À la mort de Leibniz, Georges-Louis, craignant la révélation de secrets, confisque le patrimoine littéraire (Nachlass) de Leibniz, permettant ainsi sa préservation[C 3],[D 2].

Contexte de travail

[modifier | modifier le code]Portrait

[modifier | modifier le code]Leibniz a toute sa vie eu l'ambition impossible d'exceller dans tous les domaines intellectuels et politiques[R 15]. Travailleur infatigable[17], il aimait la conversation, quoique lent à la répartie et peu éloquent[R 17], mais plus encore la lecture et la méditation solitaires, travailler la nuit ne le dérangeait pas[29]. Il pouvait aussi bien rester à penser plusieurs jours sur la même chaise, que voyager à travers l'Europe par tous les temps[17].

Leibniz dormait peu, souvent assis sur une chaise ; dès le réveil il reprenait ses travaux[3]. Il mangeait beaucoup et buvait peu, prenait ses repas souvent seul, à heure irrégulière, en fonction de son travail[3].

Son savoir était immense, si bien que Georg Ludwig disait de lui qu'il était son « dictionnaire vivant »[R 17]. Il parlait le latin (la langue des savants, langue la plus commune au XVIIe siècle) (40 %), le français (la langue de la cour en Allemagne) (30 %) et l'allemand (15 %), langues de la majeure partie de ses écrits, mais aussi l'anglais, l'italien, le néerlandais, l'hébreu et le grec ancien (il a traduit des ouvrages de Platon[R 18]) et avait quelques notions de russe et de chinois[C 3],[C 1],[D 2].

Leibniz ne fut jamais marié[6], prétendument parce qu'il n'en eut jamais le temps[D 2]. Il est dit qu'il se plaignait de ne pas avoir trouvé la femme qu'il cherchait[D 2]. Vers l'âge de 50 ans, il pensa sérieusement à se marier, mais la personne qu'il désirait épouser voulut un délai pour prendre sa décision ; et pendant ce temps Leibniz se ravisa[3].

Comme était l'usage à la cour, il portait une longue perruque noire[D 2]. Fait rare pour l'époque, il attachait une grande importance à son hygiène et fréquentait régulièrement les bains, ce qui lui valut de nombreuses lettres d'admiratrices féminines[D 2].

L'apparence physique de Leibniz nous est indiquée par une description écrite par lui-même pour une consultation médicale, ainsi que grâce à une autre de son secrétaire Johann Georg von Eckhart, qui l'a transmise à Fontenelle pour son Éloge[R 16]. Leibniz était un homme de taille moyenne, se tenant courbé, plutôt maigre, large d'épaules et aux jambes arquées[17],[28]. Il fut peu malade, excepté des vertiges de temps en temps, avant d'être atteint de la goutte qui causa sa mort[3].

Opinions religieuses et politiques

[modifier | modifier le code]Sur les questions religieuses, Leibniz est considéré comme étant un théiste philosophique (en). Bien qu'il ait été élevé dans le protestantisme, il a appris à apprécier certains aspects du catholicisme auprès de ses employeurs et collègues[30], notamment Boyneburg, lui et ses proches étant d'anciens luthériens convertis au catholicisme[R 10]. Bien que resté fidèle au luthéranisme, et ayant refusé la conversion au catholicisme, il fréquentait sans problème les cercles catholiques[R 10]. Un de ses grands projets était d'ailleurs la réunification des Églises catholiques et protestantes[R 10]. Il n'a jamais agréé à la vision protestante du pape comme un Antéchrist[30].

Leibniz était un nationaliste convaincu mais également un cosmopolite[17]. Pacifiste, il désirait que l'on cherche à apprendre des autres nations plutôt que de leur faire la guerre[D 2]. Il est en cela un pionnier des Lumières, qui croyaient en la supériorité de la raison sur les préjugés et les superstitions[D 2]. Il tenta de promouvoir l'usage de l'allemand, bien qu'écrivant peu dans cette langue car elle était peu adaptée à l'écriture philosophique[4],[R 19] (voir la section Littérature).

Il lui est arrivé de nourrir des sentiments anti-français[R 20]. Il s'est ainsi moqué du caractère belliqueux de Louis XIV dans un écrit anonyme satirique de 1684 intitulé Mars Christianissimus (jeu de mots avec Mars, dieu de la guerre, et l'expression Rex Christianissimus (« roi très chrétien »), qui désignait Louis XIV)[R 20].

Concerné par les questions politiques pratiques, Leibniz tenta de convaincre les Hanovriens de mettre en place une assurance contre les incendies, et proposa cette mesure à la cour de Vienne pour l'appliquer à tout l'empire, mais dans les deux cas, ce fut en vain[4].

Emplois

[modifier | modifier le code]Le premier emploi de Leibniz, alors qu'il est encore peut-être étudiant à Altdorf, est plus une solution provisoire que véritable ambition : secrétaire d'une société alchimique de Nuremberg (dont l'affiliation ou non à la Rose-Croix fait débat)[R 8],[R 9].

Il rencontre peu après le baron Johann Christian von Boyneburg, ancien ministre en chef de l'électeur de Mayence Johann Philipp von Schönborn, qui l'emploie : en , Leibniz s'installe dans la ville de Boyneburg, Francfort-sur-le-Main, à proximité de Mayence[R 10],[7]. Rapidement, Boyneburg obtient pour Leibniz un poste d'assistant auprès du conseiller juridique de Schönborn[R 10]. Ainsi, en 1668, il déménage à Mayence[7],[12]. Cependant, continuant à travailler pour Boyneburg, il passe autant de temps à Francfort qu'à Mayence[R 10]. Un an et demi plus tard environ, Leibniz est promu assesseur à la cour d'appel[R 10].

Après la mort de ses deux employeurs, Boyneburg en 1672 puis Schönborn en 1673, Leibniz cherche à s'installer à Paris ou à Londres, mais, ne trouvant aucun employeur, il accepte finalement après deux ans d'hésitation la proposition du duc Jean-Frédéric de Brunswick-Calenberg, qui le nomme bibliothécaire du duché de Brunswick-Lunebourg et conseiller auprès de la maison de Hanovre, poste qu'il occupera pendant 40 ans, jusqu'à sa mort en 1716[D 2],[6],[18].

Après ses recherches historiques récompensées permettant en 1692 l'élévation du duché de Brunswick-Lunebourg au rang d'électorat, le duc Ernest-Auguste le fait conseiller privé[R 12],[9]. Les autres branches de la maison de Brunswick lui sont également reconnaissantes : les co-ducs Rodolphe-Auguste et Antoine-Ulrich de Brunswick-Wolfenbüttel le nomment bibliothécaire à la Herzog August Bibliothek de Wolfenbüttel en 1691, s'engagent à payer un tiers du coût de publication de l'histoire de la maison Welf, et en 1696, le nomment conseiller privé[D 2],[R 13],[9]. Par ailleurs, le duc de Celle Georges-Guillaume accorde un salaire à Leibniz pour ses recherches historiques[R 13]. Les salaires annuels de Leibniz sont donc à cette époque de 1 000 thalers à Hanovre, 400 de Brunswick-Wolfenbüttel, et 200 de Celle[R 13]. Leibniz est donc très bien payé, puisque même le plus bas salaire, celui de Celle, est supérieur à ce qu'un ouvrier qualifié peut espérer gagner[R 13]. À partir de ce moment et jusqu'à la fin de sa vie, il passera autant de temps à Brunswick, Wolfenbüttel et Celle qu'à Hanovre[R 13]

Place dans le monde savant et politique

[modifier | modifier le code]Leibniz devient fellow de la Royal Society le [7]. En 1674, il refuse la nomination en tant que membre de l'Académie royale des sciences, puisqu'elle nécessite qu'il se convertisse[9] ; finalement il sera nommé associé étranger de l'Académie royale des sciences par Louis XIV le [31]. En 1689, il est nommé membre de l'Académie physico-mathématique à Rome[R 12],[9].

Il convainc le prince-électeur de Brandebourg (futur roi de Prusse) de fonder une Académie des sciences à Berlin dont il devient en le premier président[4],[25],[D 2]. Il tente aussi de manière similaire des académies à Dresde en 1704 (son idée échouera à cause de la grande guerre du Nord)[9],[32], à Saint-Pétersbourg (idée qui ne sera concrétisée qu'avec la fondation de l'Académie des sciences de Saint-Pétersbourg en 1724-1725, neuf ans après la mort de Leibniz)[32],[33] et à Vienne en 1713 (idée qui ne sera concrétisée qu'avec la fondation de l'Académie autrichienne des sciences en 1846-1847)[34].

Leibniz ne remit jamais en cause le système féodal, mais était assez désinvolte dans l'exercice de ses obligations, et fut parfois à la limite de la désobéissance, voire du manque de loyauté[4]. Si après la mort du duc Jean-Frédéric, ses relations étaient moins bonnes avec ses successeurs Ernest-Auguste et George-Louis, il entretenait une amitié avec Sophie de Hanovre et sa fille Sophie-Charlotte, reine de Prusse, et était toujours le bienvenu et fréquemment invité chez l'une comme chez l'autre[4],[6]. Elles appréciaient l'intelligence de Leibniz, qui pouvait trouver du soutien auprès d'elles, et c'est à la suite de leurs discussions que Leibniz écrivit deux de ses principaux ouvrages : les Nouveaux Essais sur l'entendement humain et les Essais de Théodicée[6]. Proche des personnalités politiques puissantes, il fut également, dans ses dernières années, nommé conseiller privé auprès du tsar russe Pierre Ier le Grand ainsi qu'à la cour impériale à Vienne[4]. Cependant, sa volonté d'être anobli ne fut jamais satisfaite[4].

Il n'a jamais accepté de poste universitaire[25], n'appréciant pas la structure inflexible des universités allemandes[6].

Leibniz voyageait fréquemment — notamment entre sa résidence principale, Hanovre, et les villes voisines de Brunswick, Wolfenbüttel et Celle, les allers-retours faisant 200 km[R 13] —, et a parcouru environ 20 000 km par voiture à cheval[D 2]. Il possédait sa propre voiture, et profitait des voyages pour écrire ses lettres[R 13]. Durant ses voyages, il a pu rencontrer des scientifiques et des personnalités politiques, mettre en place des relations diplomatiques, s'informer à propos des nouvelles découvertes et inventions, et continuer ses recherches sur l'histoire de la maison Welf[D 2].

Œuvres

[modifier | modifier le code]

Leibniz fut un auteur très prolifique, composant environ 50 000 textes, dont 20 000 lettres avec plus de mille correspondants de seize pays différents[C 3],[C 4],[D 2]. Il lègue environ 100 000 pages manuscrites[C 3]. Son œuvre est écrite majoritairement en latin (la langue des savants, langue la plus commune au XVIIe siècle) (40 %), en français (la langue de la cour en Allemagne) (30 %) et en allemand (15 %), mais il a aussi rédigé en anglais, en italien et en néerlandais[C 3],[C 1],[D 2]. Il parlait également couramment l'hébreu et le grec ancien (il a traduit des ouvrages de Platon[R 18]) et avait quelques notions de russe et de chinois[D 2].

Au contraire des autres grands philosophes de son temps, Leibniz n'a pas réalisé de magnum opus, ouvrage exprimant à lui seul tout le cœur de la pensée d'un auteur[A 1]. Il n'écrira que deux livres, les Essais de Théodicée (1710) et les Nouveaux Essais sur l'entendement humain (1704 - publié posthumément en 1765)[A 1].

Il utilisa parfois les pseudonymes Caesarinus Fürstenerius et Georgius Ulicovius Lithuanus[B 3].

Leibniz écrivait sur des pages in-folio qu'il séparait en deux colonnes : l'une lui servait à écrire son brouillon original, l'autre à annoter ou ajouter certaines portions de texte à son brouillon[R 21]. Il lui arrivait souvent d'annoter ses propres annotations[R 21]. La colonne des annotations était fréquemment autant remplie que celle du texte original[R 21]. Par ailleurs, son orthographe et sa ponctuation étaient très fantaisistes[R 21].

Esprit toujours en ébullition, il était tout le temps en train de noter ses idées sur le papier, stockant ses notes dans un grand placard pour les récupérer plus tard[D 2]. Notamment, il prenait des notes sur tout ce qu'il lisait[3]. Néanmoins, étant donné qu'il écrivait tout le temps, l'accumulation de ses brouillons l'empêchait de retrouver celui qui l'intéressait, et pour cette raison il le réécrivait ; ce qui fait qu'on a plusieurs ébauches d'un même opuscule, qu'ils ont les mêmes idées de fond, n'ont pas le même développement et parfois même pas le même plan[R 22]. Si on peut en général constater une certaine progression d'un brouillon à l'autre, les premières versions contiennent souvent des détails ou des vues manquant aux versions ultérieures[R 22]. Ces répétitions entre brouillons ont toutefois un avantage : ils permettent de mettre en évidence l'évolution dans la pensée de Leibniz[R 22].

Correspondance

[modifier | modifier le code]

La correspondance de Leibniz fait partie intégrante de son œuvre[C 4]. Elle s'étend sur plus de 50 ans, de 1663 à 1716[C 4]. Elle est peut-être la plus vaste parmi les érudits du XVIIe siècle. Activité centrale pour Leibniz lui-même, le philosophe l'a soigneusement classée ce qui a facilité sa préservation[C 4].

Leibniz a composé environ 20 000 lettres, échangeant ainsi avec environ 1 100 correspondants de seize pays différents, non seulement en Europe occidentale et centrale, mais également en Suède, en Russie, et jusqu'à la Chine ; ses correspondants étaient de milieux très différents, de la famille impériale aux artisans[C 4]. Parmi ses très nombreux correspondants, Leibniz compte Baruch Spinoza, Thomas Hobbes, Antoine Arnauld, Jacques-Bénigne Bossuet, Nicolas Malebranche, Jean et Jacques Bernoulli, Pierre Bayle ou encore Samuel Clarke[5], mais aussi les personnalités politiques de son temps : princes, électeurs et empereurs du Saint-Empire romain germanique ou encore le tsar Pierre le Grand[6].

Si les correspondances sont souvent éphémères, environ 40 % d'entre elles ont été entretenues pendants au moins trois ans, certaines pendant plus de 30 ans (jusqu'à 42 ans)[C 4]. Dès son passage à Mayence, il compte un réseau de correspondants d'environ 50 personnes[C 4]. À partir des années 1680, son nombre de correspondants croît jusqu'à 200 en 1700 et ne descend pas en dessous de 120 jusqu'à sa mort[C 4]. Toute sa vie, Leibniz enrichit ce réseau grâce aux rencontres qu'il fait dans les centres de la République des Lettres (Paris, Londres, Vienne, Florence, Rome), comme Henry Oldenburg, Christian Huygens, Bernardino Ramazzini ou Antonio Magliabechi[C 4].

La correspondance de Leibniz est inscrite au registre international Mémoire du monde de l'UNESCO[D 2]. Elle est dans un état de conservation exceptionnelle grâce à la confiscation opérée par George Ier, électeur de Hanovre et roi de Grande-Bretagne qui craignait la révélation de secrets[D 2]. L'édition complète de la correspondance de Leibniz est prévue pour l'année 2048[D 2].

Publication

[modifier | modifier le code]Le patrimoine (Nachlass) de Leibniz n'est toujours pas entièrement publié[C 1].

L'édition complète des écrits de Leibniz est conduite par la Bibliothèque Gottfried-Wilhelm-Leibniz de Hanovre avec trois autres bibliothèques allemandes. Les publications ont commencé au début du XXe siècle. Elle classe son œuvre écrite en huit séries (Reihe)[C 3],[Q 1] :

- Correspondance générale, politique et historique (Allgemeiner, politischer und historischer Briefwechsel)

- Correspondance philosophique (Philosophischer Briefwechsel)

- Correspondance mathématique, scientifique et technique (Mathematischer, naturwissenschaftlicher und technischer Briefwechsel)

- Écrits politiques (Politische Schriften)

- Écrits historiques et linguistiques (Historische Schriften und sprachwissenschaftliche Schriften)

- Écrits philosophiques (Philosophische Schriften)

- Écrits mathématiques (Mathematische Schriften)

- Écrits scientifiques, médicaux et techniques (Naturwissenschaftliche und technische Schriften)

Il est à noter que l'idée de classer les opuscules et ouvrages en fonction de leur contenu ne fait pas l'unanimité. Ainsi Louis Couturat dans la préface de son édition des Opuscules et fragments inédits de Leibniz affirme que le seul classement objectif est le classement chronologique, et que tout autre classement revient à créer des divisions dans son œuvre là où il n'y en a pas, au risque d'oublier certains fragments ou de mal les classer et ainsi de fournir une vision déformée de l'œuvre[R 23]. Il s'oppose également à faire des choix parmi les manuscrits ; selon lui, l'objectif de l'édition projetée est de mettre au jour l'intégralité des écrits, aux commentateurs ensuite de faire leur choix parmi les morceaux qui les intéressent[R 23].

À l'inverse le classement de la correspondance par date est moins synthétique que celui de l'édition de C. I. Gerhardt, qui regroupe les lettres par correspondant et donne aussi leurs réponses (ce que ne fait pas l'édition complète).

Principales œuvres

[modifier | modifier le code]| Nom | Date d'écriture | Date de publication | Langue originale | Série dans l'édition complète | Notes | Accès en ligne |

|---|---|---|---|---|---|---|

| De principio individui[t 1] | 1663[6] | 1663[6] | latin | Thèse de baccalauréat[17] ; première publication de Leibniz[6]. | ||

| Dissertatio de arte combinatoria[t 2] | 1666[B 2] | 1666[7], réimprimé en 1690, contre l'avis de Leibniz | latin | VI-1 | Rédigée dans le but de l'obtention de son habilitation en philosophie[R 5],[7]. | lire en ligne sur Gallica |

| De Casibus Perplexis in Jure[t 3] | 1666[10] | latin | Rédigée dans le but de l'obtention de son doctorat « dans les deux droits »[10]. | |||

| Nova methodus discendæ docendæque jurisprudentiæ | 1667 | latin | ||||

| Ratio corporis iuris reconcinnandi | 1668 | latin | ||||

| Confessio naturæ contra atheistas | 1668 | latin | ||||

| Defensio Trinitatis per nova Reperta Logica | 1669 | latin | ||||

| Théorie du mouvement concret et du mouvement abstrait | 1670 | français | ||||

| Hypothesis physica nova | 1671 | latin | VI-2[Q 2] | |||

| Confessio philosophi | 1673 | latin | ||||

| Quadrature arithmétique du cercle, de l’ellipse et de l’hyperbole | vers 1674 | français | ||||

| De corporum concursu | 1678[B 4] | latin[B 4] | Essai scientifique resté longtemps inédit[B 4]. | |||

| De progressione dyadica | mars 1679 | latin | Publié en 1966, dans une traduction allemande (Herrn von Leibniz’ Rechnung mit Null und Einz) | En français sur BibNum, avec explication. | ||

| Specimen calculi universalis | 1678-1684 | latin | ||||

| Nova Methodus pro Maximis et Minimis[t 4] | 1684[35] | latin | Publié dans les Acta Eruditorum[35]. Pose les bases du calcul différentiel[35]. | |||

| Meditationes de cognitione, veritate et ideis[t 5] | 1684[A 1] | latin | [36] | |||

| Recherches générales sur l'analyse des notions et des vérités | 1686 | français | ||||

| Démonstration courte d'une erreur considérable de M. Descartes et de quelques autres touchant une loi de la nature selon laquelle ils soutiennent que Dieu conserve dans la matière la même quantité de mouvement | 1686 | GM6 p. 117 | latin[37] (mars) et français[38] (septembre) | Lance sa Dynamique, offensive contre les cartésiens | en latin en français | |

| Discours de métaphysique | 1686[B 5] | français[B 5] | VI-4[Q 3] | sur wikisource | ||

| Correspondance avec Arnauld. | vers 1686[A 1] | |||||

| De Geometria Recondita et analysi indivisibilium atque infinitorum[t 6] | 1686[35] | latin | Publié dans les Acta Eruditorum[35]. Pose les bases du calcul intégral[35]. | |||

| Discours touchant la méthode de la certitude et l’art d’inventer pour finir les disputes et faire en peu de temps de grands progrès | 1688-1690 | français | sur wikisource | |||

| Primæ veritates[t 7] | 1689[A 1] | latin | ||||

| Dynamica de potentia et legibus naturæ corporeæ | 1689 | latin | ||||

| Ars combinatoria | 1691 | latin | Publié dans les Acta Eruditorum, en réponse à la réimpression de sa Dissertatio de arte combinatoria. | |||

| Animadversiones ad Cartesii principia philosophiæ | 1691 | latin | ||||

| Protogæa[t 8] | entre 1690 et 1693 | après sa mort | latin | Préface à son travail inachevé sur l'histoire de la maison de Brunswick[6]. | ||

| Premier Essay de dynamique Deuxième Essay de dynamique | 1692[39] 1698[40] | français | 1er 2e | |||

| Système nouveau de la nature et de la communication des substances | 1695[A 1] | français | sur wikisource | |||

| Novissima Sinica[t 9] | [B 6],[22] | latin[B 6] | Écrit politique et religieux sur la Chine, consistant en un recueil de lettres et de rapports de missionnaires jésuites rassemblés par Leibniz, également auteur de la préface[B 6],[22]. | |||

| Mathesis rationis | vers 1700 | latin | ||||

| Nouveaux Essais sur l'entendement humain | 1704[B 7] | 1765 (posthume)[B 7] | français[B 7] | VI-6[Q 4] | Critique de l'Essai sur l'entendement humain de John Locke[B 7]. | sur Wikisource |

| Explication de l'Arithmétique Binaire[t 10] | au plus tard 1703[B 8] | 1703 | français[41] | Mémoire publié dans l'Histoire de l'Académie Royale des Sciences[B 8]. | lire en ligne sur Gallica (Mémoires, p. 85) | |

| Brevis descriptio Machinæ Arithmeticæ, cum Figura | 1709 | 1710 | latin | Publié dans Miscellanea Berolinensia ad incrementum scientiarum. | Disponible sur BibNum, avec une explication d'un ingénieur. | |

| Essais de Théodicée[t 11] | 1710[B 9] | français[B 9] | Traduit en latin en 1712[B 9]. | sur Wikisource | ||

| Principes de la nature et de la grâce fondés en raison | 1714[B 10] | 1718[42] | français[B 10] | Offert à Vienne au prince Eugène et envoyé à Paris à Rémond[43]. | sur Wikisource | |

| Principes de la philosophie dit la Monadologie[t 12] | 1714[B 11] | 1720 (trad. en allemand)[43] 1840 (original en français)[44] | français[B 11] | Vraisemblable version finale du précédent[43]. | sur Wikisource |

Philosophie

[modifier | modifier le code]Souvent dépeint comme le dernier « génie universel », faisant partie des plus grands penseurs des XVIIe et XVIIIe siècles, Leibniz écrira sur des domaines extrêmement variés[5], et contribuera de manière importante à la métaphysique, à l'épistémologie, à la logique et à la philosophie de la religion, mais aussi hors du champ proprement philosophique, aux mathématiques, à la physique, à la géologie, à la jurisprudence et à l'histoire[A 1],[14]. Sa pensée n'est pas groupée au sein d'un magnum opus mais formée d'un ensemble considérable d'essais, de travaux non publiés et de lettres[A 1].

Denis Diderot, qui pourtant s'oppose en de nombreux points aux conceptions de Leibniz, écrit à son sujet dans l'Encyclopédie : « peut-être jamais un homme n'a autant lu, étudié, médité et écrit que Leibniz »[A 1]. Bernard Le Bouyer de Fontenelle dira lui que « pareil en quelque sorte aux Anciens qui avaient l'adresse de mener jusqu'à huit chevaux attelés de front, il mena de front toutes les sciences »[5].

Leibniz est classé, avec René Descartes et Baruch Spinoza, comme l'un des principaux représentants du rationalisme, continental, du début de l'Époque moderne[14], par opposition aux trois principaux représentants de l'empirisme, britannique : John Locke, George Berkeley et David Hume[R 24].

La philosophie de Leibniz est indissociable de son travail mathématique ainsi que de la logique, qui assure l'unité de son système[R 25].

« Les mathématiciens ont autant besoin d'être philosophes que les philosophes d'être mathématiciens. »

— Gottfried Wilhelm Leibniz, Lettre à Malebranche du 13/23 mars 1699[R 25]

Influences

[modifier | modifier le code]Leibniz fut formé dans la tradition scolastique[A 1]. Il fut aussi exposé à des éléments de la modernité, notamment de l'humanisme de la Renaissance et des travaux de Francis Bacon[A 1],[5].

Son professeur à l'université de Leipzig, Jakob Thomasius, lui transmet un grand respect envers la philosophie antique et médiévale[A 1]. Quant à son professeur à Iéna, Erhard Weigel, il l'amènera à considérer les preuves de type mathématique pour des disciplines telles que la logique ou la philosophie[7].

De la philosophie antique, il hérite notamment de l'aristotélisme (notamment la logique (syllogistique) et la théorie des catégories[7]) et du platonisme[A 1]. On retrouve chez Leibniz également une influence du christianisme orthodoxe[A 1].

Il s'inspirera beaucoup de Raymond Lulle et Athanasius Kircher pour sa thèse d'alphabet de la pensée, de combinaison des idées, et de caractéristique universelle[5].

Leibniz rencontre des figures majeures de la philosophie de l'époque comme Antoine Arnauld, Nicolas Malebranche (à qui il doit notamment son intérêt pour la Chine[45]), et surtout le mathématicien et physicien néerlandais Christian Huygens, qui lui enseigne la philosophie, les mathématiques et la physique[A 1].

La relation de Leibniz avec les grands penseurs de l'époque lui permet d'accéder aux manuscrits impubliés de Descartes et Pascal[A 1].

Leibniz s'opposera à Spinoza et Hobbes sur l'aspect matérialiste et nécessitarisme ainsi que sur leur conception de Dieu de leurs doctrines respectives[A 1].

Tout comme Spinoza, Leibniz est héritier de Descartes tout en le critiquant largement également[46],[47]. Leibniz dira de Niels Stensen (Nicolas Sténon) à propos de son Discours sur l'anatomie du cerveau, qu'il « nous a désabusé du cartésianisme »[48].

Spinoza et Leibniz, malgré un héritage commun, s'opposent aussi fortement : notamment, le premier pense Dieu immanent (Deus sive Natura), le second le pense transcendant[46],[47]. Mais Leibniz étudiera tant le spinozisme pour le critiquer — on retrouvera beaucoup d'annotations et de commentaires critiques par Leibniz sur l'Éthique de Spinoza écrits après qu'il eut reçu les publications posthumes de Spinoza[19] — et si longtemps — on a connaissance de notes écrites par Leibniz en 1708 sur des propositions de Spinoza, preuve que le système spinozien ne fut pas qu'un intérêt de jeunesse pour le philosophe allemand[49] — que les commentateurs ultérieurs se demanderont dans quelle mesure cette étude finira par influencer le système leibnizien[46],[47].

Leibniz s'oppose à Descartes en ce qu'il préserve les acquis de l'aristotélisme ; et affirme, contrairement à Descartes et selon une inspiration aristotélicienne, que Dieu doit respecter les principes de la logique[50].

Enfin, Leibniz rédigera les Nouveaux Essais sur l'entendement humain et les Essais de Théodicée en opposition à des philosophes contemporains, respectivement John Locke et Pierre Bayle[A 1],[51].

Principes

[modifier | modifier le code]Dans la Monadologie, Leibniz écrit[A 1],[B 12] :

« Nos raisonnements sont fondés sur deux grands principes, celui de la contradiction [...] [et] celui de la raison suffisante. »

— Gottfried Wilhelm Leibniz, Monadologie

Cependant, on peut, au fil de ses écrits, trouver quatre autres grands principes : le principe du meilleur, le principe du prédicat inhérent au sujet, le principe d'identité des indiscernables et le principe de continuité[A 1]. Leibniz explique qu'il y a une relation entre les six principes tout en privilégiant la prépondérance des principes de la contradiction et de la raison suffisante.

Principe du meilleur

[modifier | modifier le code]Le principe du meilleur affirme que Dieu agit toujours pour le meilleur. De ce fait, le monde dans lequel nous vivons serait aussi le meilleur des mondes. Dieu est ainsi un optimiseur de la collection de toutes les possibilités originales. Donc, s'Il est bon et tout-puissant et puisqu'Il a choisi ce monde parmi toutes les possibilités, ce monde doit être bon et, de ce fait, ce monde est le meilleur de tous les mondes possibles. Voltaire, dans son œuvre Candide entre autres, critique largement ce principe qu'il voit comme un trop grand optimisme ne considérant pas la souffrance de notre monde.

Principe du prédicat inhérent au sujet

[modifier | modifier le code]Le principe du prédicat inhérent au sujet, prenant source dans l'Organon d'Aristote, affirme que dans toute proposition vraie le prédicat est contenu dans le concept du sujet lui-même. Leibniz affirme : « Praedicatum inest subjecto ». Sans un tel lien entre le sujet et le prédicat, aucune vérité ne pourra être démontrée, qu'elle soit contingente ou nécessaire, universelle ou particulière.

Principe de contradiction

[modifier | modifier le code]Le principe de contradiction (aussi appelé « principe de non-contradiction ») est issu d'Aristote dans sa Métaphysique (IV.3) et affirme simplement qu'une proposition ne peut être vraie et fausse à la fois. Ainsi, A ne peut pas être A et ¬A à la fois.

Principe de raison suffisante

[modifier | modifier le code]Le principe de raison suffisante : ce principe affirme que « rien n'est sans raison » (nihil est sine ratione) ou que « il n'y a pas d'effet sans cause ». Pour Leibniz, ce principe est considéré comme étant celui le plus utile et nécessaire pour la connaissance humaine puisqu'elle a construit une grande partie de la métaphysique, de la physique et de la science morale. Cependant, dans sa Monadologie, Leibniz admet toutefois que la plupart de ces raisons ne nous sont pas connaissables.

Principe d'identité des indiscernables

[modifier | modifier le code]Le principe d'identité des indiscernables (ou simplement « principe des indiscernables ») : énonce que si deux choses ont toutes leurs propriétés en commun, alors elles sont identiques. Ce principe, très controversé, est la réciproque du principe d'indiscernabilité des identiques, qui affirme que si deux choses sont identiques, elles partagent toutes leurs propriétés. Les deux principes réunis affirment donc que : « deux choses sont identiques si et seulement si elles partagent toutes leurs propriétés ».

Principe de continuité

[modifier | modifier le code]Le principe de continuité dit que les choses changent graduellement. Leibniz écrit : Natura non facit saltus (« la Nature ne fait pas de saut »). Chaque changement passe par un changement intermédiaire qui s'actualise dans une infinité de choses. Ce principe sera aussi employé pour montrer qu'une motion peut débuter d'un état de repos complet et changer tranquillement par degré.

Logique et art combinatoire

[modifier | modifier le code]

La logique occupe une part importante du travail de Leibniz, bien qu'elle fût délaissée par les philosophes et les mathématiciens qui s'intéressaient chacun aux travaux de Leibniz sur leurs disciplines respectives, et ce bien que chez Leibniz ces matières forment un tout indissociable dont la logique assure la cohésion[R 25].

« La Logique est pour Leibniz la Clef de la Nature[n 5] »

— Yvon Belaval, Leibniz : introduction à sa philosophie[R 9]

L'importance de la logique développée par Leibniz en fait pour certains le plus grand logicien depuis Aristote[14].

Leibniz estime qu'Aristote est le « premier qui ait écrit mathématiquement en dehors des mathématiques »[52],[53]. Il avait une grande admiration pour son œuvre[R 26]. Cependant, il l'estimait imparfaite[R 27] ; il trouvait que la logique aristotélicienne présentait des lacunes[R 28] et souhaitait l'améliorer[54]. Il s'intéressa particulièrement à la syllogistique et ses premières contributions dans ce domaine se trouvent dans le De arte combinatoria[R 28].

La logique de Leibniz est inspirée de celle du philosophe médiéval Raymond Lulle[55]. Celui-ci, dans les Ars magna, avance l'idée que les concepts et les propositions peuvent être exprimées sous la forme de combinaisons[55]. S'inspirant de Lulle, Leibniz explique dans le De arte combinatoria comment on pourrait, dans un premier temps constituer un « Alphabet des pensées humaines », composé de toutes les idées de base[R 29], puis découvrir de nouvelles vérités en combinant les concepts pour former des jugements de manière exhaustive et évaluer méthodiquement leur vérité[55].

Sur ce principe, Leibniz théorise un langage universel qu'il nomme caractéristique universelle ((lingua) characteristica universalis), qui permettrait d'exprimer les concepts sous la forme des concepts de base dont ils sont composés, et de le représenter de manière à les rendre compréhensibles par tous les lecteurs, quelle que soit leur langue maternelle[55]. Leibniz a étudié les hiéroglyphes égyptiens et les idéogrammes chinois en raison de leur méthode pour représenter les mots, sous forme de dessins[55]. La caractéristique universelle est censée exprimer non seulement les connaissances mathématiques, mais aussi la jurisprudence (il établit les correspondances à la base de la déontique), l’ontologie (Leibniz critiqua la définition que René Descartes donnait de la substance), voire la musique.[réf. souhaitée] Leibniz n'est pas le premier à théoriser ce type de langage : avant lui, le mathématicien français François Viète (XVIe siècle), le philosophe français René Descartes et le philologue anglais George Dalgarno (XVIIe siècle) avaient déjà suggéré un tel projet, notamment dans le domaine des mathématiques, mais aussi pour Viète pour la communication[55]. Par ailleurs, le projet leibnizien inspirera les projets de langue universelle de la fin du XIXe siècle avec l'esperanto, puis l’interlingue, version non dégradée du latin créée par Giuseppe Peano[55]. Il inspirera aussi l'idéographie de Gottlob Frege, le langage logique loglan et le langage de programmation Prolog[55].

Leibniz a aussi rêvé d’une logique qui serait calcul algorithmique et donc mécaniquement décidable : le calculus ratiocinator[55]. Un tel calcul pourrait être effectué par des machines et ne serait donc pas sujet aux erreurs[55]. Leibniz annonce ainsi les mêmes idées que celles qui inspireront Charles Babbage, William Stanley Jevons, Charles Sanders Peirce et son étudiant Allan Marquand au XIXe siècle, et qui seront à la base du développement des ordinateurs après la Seconde Guerre mondiale[55].

« Leibniz croit pouvoir inventer, pour la vérification des calculs logiques, des procédés techniques analogues à la preuve par 9 employée en Arithmétique. Aussi appelle-t-il sa Caractéristique le juge des controverses, et la considère-t-il comme un art d'infaillibilité. Il fait un tableau séduisant de ce que seront, grâce à elle, les discussions philosophiques de l'avenir. Pour résoudre une question ou terminer une controverse, les adversaires n'auront qu'à prendre la plume, en s'adjoignant au besoin un ami comme arbitre, et à dire « Calculons ! ». »

— Louis Couturat, La Logique de Leibniz[R 30]

Il a en même temps eu conscience des limites de la logique formelle en affirmant que toute modélisation, pour être correcte, nécessite d'être faite strictement en analogie avec le phénomène modélisé.[réf. nécessaire]

Leibniz est pour beaucoup le logicien le plus important entre Aristote et les logiciens du XIXe siècle à l'origine de la logique moderne : Auguste De Morgan[56], George Boole, Ernst Schröder et Gottlob Frege[A 2]. Pour Louis Couturat, la logique leibnizienne anticipait les principes des systèmes logiques modernes, voire les dépassait sur certains points[A 2].

Néanmoins, la plupart de ses textes sur la logique consistent en des esquisses[réf. nécessaire] qui n'ont été publiées que très tardivement voire oubliées[n 6],[R 25]. Se pose donc la question de savoir si Leibniz a juste anticipé la logique moderne ou s'il a influencé celle-ci[A 2]. Il semble que la logique du XIXe siècle s'est effectivement inspirée de la logique leibnizienne[A 2].

Métaphysique

[modifier | modifier le code]Rédigée en français en 1714 et non publiée du vivant de l'auteur, la Monadologie représente une des dernières étapes de la pensée de Leibniz. En dépit de ressemblances apparentes avec des textes antérieurs, la Monadologie se distingue assez fortement d'ouvrages comme le Discours de métaphysique ou le Système nouveau de la nature et de la communication des substances. La notion de substance individuelle présente dans le Discours de métaphysique ne doit en effet pas être confondue avec celle de monade.

La force

[modifier | modifier le code]Pour Leibniz, la physique a sa raison dans la métaphysique. Si la physique étudie les mouvements de la nature, quelle réalité est ce mouvement ? Et quelle cause a-t-il ? Le mouvement est relatif, c'est-à-dire qu'une chose se meut selon la perspective d’où nous la regardons. Le mouvement n’est donc pas la réalité elle-même ; la réalité est la force qui subsiste en dehors de tout mouvement et qui en est la cause : la force subsiste, le repos et le mouvement étant des différences phénoménales relatives.

Leibniz définit la force comme « ce qu’il y a dans l’état présent, qui porte avec soi un changement pour l’avenir. » Cette théorie entraîne un rejet de l’atomisme ; en effet, si l’atome est une réalité absolument rigide, alors il ne peut perdre de force dans les chocs. Il faut donc que ce que l’on nomme atome soit, en réalité, composé et élastique. L’idée d’atome absolu est contradictoire :

« Les atomes ne sont que l’effet de la faiblesse de notre imagination, qui aime à se reposer et à se hâter à venir dans les sous divisions ou analyses. »

Ainsi la force est-elle la réalité : la force est substance, et toute substance est force. La force est dans un état, et cet état se modifie suivant des lois du changement. Cette succession d’états changeants possède un ordre régulier, c’est-à-dire que chaque état a une raison (cf. principe de raison suffisante) : chaque état s’explique par celui qui précède, il y trouve sa raison. À cette notion de loi se rattache également l’idée d’individualité : l’individualité est pour Leibniz une série de changements, série qui se présente comme une formule :

« La loi du changement fait l’individualité de chaque substance particulière. »

La monade

[modifier | modifier le code]Toute substance se développe ainsi suivant des lois intérieures, en suivant sa propre tendance : chacune a donc sa loi propre. Ainsi, si nous connaissons la nature de l’individu, pouvons-nous en dériver tous les états changeants. Cette loi de l’individualité implique des passages à des états non seulement nouveaux, mais aussi plus parfaits.

Ce qui existe est donc pour Leibniz l’individuel ; il n’existe que des unités. Ni les mouvements, ni même les corps n’ont cette substantialité : la substance étendue cartésienne suppose en effet quelque chose d’étendu, elle est seulement un composé, un agrégat qui ne possède pas par lui-même la réalité. Ainsi, sans substance absolument simple et indivisible, n’y aurait-il aucune réalité. Leibniz nomme monade cette réalité. La monade est conçue selon le modèle de notre âme :

« l’unité substantielle demande un être accompli, indivisible et naturellement indestructible, puisque sa notion enveloppe tout ce qui lui doit arriver, ce qu’on ne saurait trouver ni dans la figure ni dans le mouvement… Mais bien dans une âme ou forme substantielle, à l’exemple de ce que l’on appelle moi. »

Nous faisons l’observation de nos états internes, et ces états (sensations, pensées, sentiments) sont en un perpétuel changement : notre âme est une monade, et c’est d’après son modèle que nous pouvons concevoir la réalité des choses, car il y a sans doute dans la nature d’autres monades qui nous sont analogues. Par la loi de l’analogie (loi qui se formule « tout comme ceci »), nous concevons toute existence comme n’étant qu’une différence de degré relativement à nous. Ainsi, par exemple, il y a des degrés inférieurs de conscience, des formes obscures de la vie psychique : il y a des monades à tous les degrés de clarté et d’obscurité. Il y a une continuité de toutes les existences, continuité qui trouve son fondement dans le principe de raison.

Dès lors, puisqu’il n’existe que des êtres doués de représentations plus ou moins claires, dont l'essence est dans cette activité représentative, la matière se trouve réduite à l’état de phénomène. La naissance et la mort sont également des phénomènes dans lesquels les monades s’obscurcissent ou s’éclaircissent. Ces phénomènes ont de la réalité dans la mesure où ils sont reliés par des lois, mais le monde, d’une manière générale, n’existe qu’en tant que représentation.

Ces monades, en se développant selon une loi interne, ne reçoivent aucune influence de l’extérieur :

« 7. II n’y a pas moyen aussi d’expliquer comment une Monade puisse être altérée ou changée dans son intérieur par quelque autre créature, puisqu’on n’y saurait rien transposer, ni concevoir en elle aucun mouvement interne qui puisse être excité, dirigé, augmenté ou diminué là-dedans, comme cela se peut dans les composés ou il y a du changement entre les parties. Les Monades n’ont point de fenêtres par lesquelles quelque chose y puisse entrer ou sortir. »

— (Monadologie)

Ajoutons que le concept de monade a été influencé par la philosophie de Pierre Gassendi[58], lequel reprend la tradition atomiste incarnée par Démocrite, Épicure et Lucrèce. En effet l'atome, du grec « atomon » (indivisible) est l'élément simple dont tout est composé. La différence majeure avec la monade étant que celle-ci est d'essence spirituelle, alors que l'atome est d'essence matérielle ; et donc l'âme, qui est une monade chez Leibniz, est composée d'atomes chez Lucrèce.

L'harmonie préétablie

[modifier | modifier le code]Dès lors, comment expliquer que tout se passe dans le monde comme si les monades s’influençaient réellement mutuellement ? Leibniz explique cette concordance par une harmonie préétablie universelle entre tous les êtres, et par un créateur commun de cette harmonie :

« Aussi Dieu seul fait la liaison et la communication des substances, et c’est par lui que les phénomènes des uns se rencontrent et s’accordent avec ceux des autres, et par conséquent qu’il y a de la réalité dans nos perceptions. »

— Discours de métaphysique

Si les monades semblent tenir compte les unes des autres, c’est parce que Dieu les a créées pour qu’il en soit ainsi. C’est par Dieu que les monades sont créées d’un coup par fulguration, à l’état d’individualité qui les fait être comme de petits dieux. Chacune possède un point de vue singulier sur le monde, une vue de l’univers en miniature, et toutes ses perspectives ont ensemble une cohérence interne, tandis que Dieu possède l’infinité des points de vue qu’il crée sous la forme de ces substances individuelles. La force et la pensée intimes des monades sont donc une force et une pensée divines. Et l’harmonie est dès l’origine dans l’esprit de Dieu : elle est préétablie.

Si certains commentateurs (par exemple Alain Renaut, 1989) ont voulu voir dans l'harmonie préétablie un schème abstrait qui rétablit, seulement après coup, la communication entre les monades, monades qui seraient alors les signes d'une fragmentation du réel en unités indépendantes, cette interprétation a été rejetée par l'un des commentaires les plus importants de l'œuvre de Leibniz, celui de Dietrich Mahnke, intitulé La synthèse de la Mathématique universelle et de la Métaphysique de l'individu (1925). Inspirant celui de Michel Fichant, Mahnke souligne que l'harmonie universelle précède la monade : le choix de chaque monade se fait non par des volontés particulières de Dieu, mais par une volonté primitive, qui choisit l'ensemble des monades : chaque notion complète d'une monade individuée est ainsi enveloppée dans le choix primitif du monde. Aussi, « l'universalité harmonique (…) est inscrite dans la constitution interne primitive de chaque individu. »[59].

Il ressort enfin de cette idée de la monade que l’univers n’existe pas en dehors de la monade, mais qu’il est l’ensemble de toutes les perspectives. Ces perspectives naissent de Dieu. Tous les problèmes de la philosophie sont ainsi déplacés dans la théologie.

Cette transposition pose des problèmes qui ne sont pas vraiment résolus par Leibniz :

- comment une substance absolue peut-elle naître ?

- comment Dieu peut-il avoir une infinité de perspectives et en faire des substances au sein d’une harmonie préétablie ?

Malebranche résumera tous ces problèmes en une formule : Dieu ne crée pas des dieux.

L'union de l'âme et du corps

[modifier | modifier le code]Sa théorie de l’union de l’âme et du corps suit naturellement son idée de la monade. Le corps est un agrégat de monades, dont les rapports avec l’âme sont réglés dès le départ comme deux horloges que l’on aurait synchronisées. Leibniz décrit ainsi la représentation du corps (c’est-à-dire du multiple) par l’âme :

« Les âmes sont des unités et les corps sont des multitudes. Mais les unités, quoiqu’elles soient indivisibles, et sans partie, ne laissent de représenter des multitudes, à peu près comme toutes les lignes de la circonférence se réunissent dans le centre. »

Épistémologie

[modifier | modifier le code]Bien que n'étant pas aussi traitée en termes de quantité que la logique, la métaphysique, la théodicée et la philosophie naturelle, l'épistémologie (ici au sens anglo-saxon du terme : étude de la connaissance) reste un thème d'important travail de la part de Leibniz[A 1]. Leibniz est innéiste, et assume pleinement s'inspirer de Platon, sur la question de l'origine des idées et de la connaissance[A 1].

Le principal ouvrage de Leibniz en la matière sont les Nouveaux Essais sur l'entendement humain, rédigés en français[B 7], commentaire de l'Essai sur l'entendement humain de John Locke[A 1],[60]. Les Nouveaux essais sont achevés en 1704[B 7]. Mais la mort de Locke convainc Leibniz de reporter leur publication, ce dernier trouvant malvenu de publier une réfutation d'un homme ne pouvant se défendre[B 1]. Ils ne paraîtront finalement que de manière posthume, en 1765[B 7].

Le philosophe anglais défend une position empiriste, selon laquelle toutes nos idées nous viennent de l’expérience[A 1]. Leibniz, sous la forme d’un dialogue imaginaire entre Philalèthe, qui cite les passages du livre de Locke, et Théophile, qui lui oppose les arguments leibniziens, défend une position innéiste : certaines idées sont en notre esprit dès la naissance. Ce sont des idées qui sont constitutives de notre entendement même, comme celle de causalité. Les idées innées peuvent être activées par l'expérience, mais il a fallu pour cela qu’elles existent d’abord potentiellement dans notre entendement.

Théologie philosophique

[modifier | modifier le code]Existence et transcendance de Dieu

[modifier | modifier le code]Leibniz s'est beaucoup intéressé à l'argument ontologique de l'existence de Dieu à partir des années 1670, et a échangé à ce sujet avec Baruch Spinoza[A 1]. Il réfute l'argumentation de René Descartes dans la cinquième méditation des Méditations métaphysiques : Dieu a toutes les perfections, or l'existence est une perfection, donc Dieu existe[A 1]. Pour Leibniz, il s'agit surtout de montrer que toutes les perfections sont compossibles, et que l'existence est une perfection. Leibniz montre la première prémisse dans son essai Quod ens perfectissimum existit (1676), et la seconde dans un autre court écrit de la même période[A 1].

La démonstration de Leibniz, qui a des ressemblances avec la preuve ontologique de Gödel, établie par Kurt Gödel dans les années 1970[A 1] :

- Dieu est un être ayant toutes les perfections (par définition) ;

- une perfection est une propriété simple et absolue (par définition) ;

- l'existence est une perfection ;

- si l'existence fait partie de l'essence d'une chose, alors c'est un être nécessaire ;

- s'il est possible pour un être nécessaire d'exister, alors il existe nécessairement ;

- il est possible pour un être d'avoir toutes les perfections ;

- donc, un être nécessaire (Dieu) existe.

Leibniz s'est également intéressé à l'argument cosmologique[A 1]. L'argument cosmologique chez Leibniz découle de son principe de raison suffisante[A 1]. Chaque vérité a une raison suffisante, et la raison suffisante de l'ensemble des séries de vérités est nécessairement située hors des séries, et c'est cette raison ultime que nous appelons Dieu[A 1].

Dans les Essais de Théodicée, Leibniz parvient à démontrer l'unicité de Dieu, son omniscience, son omnipotence et sa bienveillance[A 1].

Théodicée

[modifier | modifier le code]Le terme de « théodicée » signifie étymologiquement « justice de Dieu » (du grec Θεὸς / théos (« Dieu ») et δίϰη / dikè (« justice »))[61]. Il s'agit d'un néologisme inventé par Leibniz lui-même[62]. S'il ne l'a jamais rigoureusement défini[n 7], le terme est généralement compris comme une « partie de la théologie naturelle qui traite de la justice de Dieu »[61], un discours se proposant de « justifier la bonté de Dieu par la réfutation des arguments tirés de l’existence du mal dans ce monde, et par suite la réfutation des doctrines athées ou dualistes qui s'appuient sur ces arguments »[64]. Il est essentiel de souligner le principal enjeu de la théodicée leibnizienne. La question est d’abord : comment accorder l’existence du mal avec l’idée de la perfection générale de l’univers ? Mais, par-delà les difficultés internes à la métaphysique leibnizienne, on trouve le problème suivant : comment accorder l’idée de la responsabilité ou de la culpabilité de l’homme dans le mal avec le sentiment que cet homme agit de la seule manière dont il était possible qu’il agît. La réponse de Leibniz au conflit entre nécessité et liberté est originale.