Histoire de la marine française sous Louis XV et Louis XVI — Wikipédia

L'histoire de la marine française de 1715 à 1789 confirme que la Marine française est désormais une force permanente après le difficile enracinement du XVIIe siècle. Réduite à peu de chose en 1715, la Marine royale se reconstruit lentement dans les années 1720-1740 et se montre même très innovante pour tenter de compenser la supériorité de la Royal Navy issue des dernières guerres louis-quatorziennes. Louis XV, qui reprend la politique de paix avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne héritée de la période de la Régence, n’accorde pas à sa flotte la totalité des crédits que lui demandent régulièrement ses ministres (comme Maurepas, Choiseul ou Bourgeois de Boynes) ce qui fait plafonner le nombre de vaisseaux, maintient un déficit en frégates et limite souvent à peu de chose l’entraînement à la mer.

Si la guerre de Succession d'Autriche (1744-1748) n’est pas déshonorante pour la marine française qui réussit presque à faire match nul avec la Navy, celle de Sept Ans (1756-1763) est absolument catastrophique, se soldant par des défaites humiliantes et la perte du premier empire colonial français. Louis XVI, passionné de questions navales et d’explorations entreprend, avec l’aide de ses ministres (Sartine, de Castries), de développer et réorganiser sa marine. Celle-ci, par la qualité de ses bâtiments et leur puissance de feu, retrouve le niveau de ce qu’elle était sous Louis XIV et offre à la France l’occasion d’une « revanche » contre le Royaume-Uni lors de la guerre d’Amérique (1776-1783). Pour la première fois dans l’histoire du pays, le budget de la Marine dépasse celui de l’armée de Terre (1782) et les plans types Borda-Sané permettent enfin de produire des vaisseaux standardisés. Le système de ports-arsenaux développé depuis le XVIIe siècle trouve son aboutissement avec le lancement des travaux de Cherbourg en 1784. Cet ensemble forme aussi l’élément le plus développé et le plus perfectionné des bases industrielles de la France en 1789.

Comme au siècle précédent, le pays reste, dans ses profondeurs terriennes, indifférent aux questions navales et coloniales. Néanmoins, la France connait une maritimisation de son économie avec le succès du trafic vers les « isles » à sucre des Antilles et celui de la Compagnie des Indes vers l’Asie, ce qui contraste avec l’échec de Colbert qui avait multiplié, en vain en son temps, les compagnies de navigation. Cette évolution oblige la Marine royale à intervenir sur des théâtres d’opération de plus en plus lointains alors qu’au siècle précédent les grands affrontements ne se déroulaient que dans les eaux européennes. Les élites prennent l’habitude de consommer du café, du chocolat et du sucre, — produits venus forcément par la mer — se passionnent pour les récits d’exploration et s’interrogent sur l’existence du « bon sauvage ». Sur place, à des milliers de milles de France, les officiers se transforment — avec plus ou moins de bonheur — en diplomates, logisticiens, géographes, botanistes…

Cette prospérité coloniale est une des causes des trois guerres navales qui opposent la France et la Grande-Bretagne au XVIIIe siècle. Cette prospérité reste fragile, car les marins ne sont guère plus de 50 000, chiffre qui reste stable depuis Louis XIV alors que la population du pays passe de 20 millions en 1660 à 28 millions en 1789 et que très peu de Français acceptent de migrer vers les possessions coloniales, contrairement aux Britanniques. Le monde maritime ne concerne qu’une bande côtière assez étroite, et la monarchie ne parvient pas à étendre le recrutement des équipages vers l’intérieur des terres. Les années 1780 voient quelques efforts pour améliorer le sort des matelots avec la réforme du système des classes. Malgré cela, la condition du marin reste très difficile, avec la stricte discipline à bord, la peur du scorbut, des blessures invalidantes, du naufrage et de la mort loin des siens.

Les efforts déployés par la monarchie pour amariner le pays, même s’ils sont inégaux selon les rois, sont d’autant plus remarquables que la géographie n’est guère favorable à la France : le pays est ouvert sur deux façades maritimes (Méditerranée et Atlantique) ce qui constitue un handicap permanent pour la marine royale lorsqu’elle veut regrouper ses forces et que l’une des deux escadres doit contourner, dans un sens ou dans l’autre, la péninsule Ibérique. Cette contrainte géographique que ne connait pas la Grande-Bretagne ou les Provinces-Unies n'est pas gênante pour le commerce, mais c'est une des causes des déconvenues militaires de la période. Néanmoins, en 1789, grâce au colossal effort naval issu de la guerre d’Amérique, la France possède la deuxième marine de guerre du monde, la seule à même de pouvoir affronter la Royal Navy.

La marine de Louis XV : le pari perdu de la paix ? (1715-74)

[modifier | modifier le code]Une marine innovante pour compenser les faibles crédits en temps de paix (1715-1740)

[modifier | modifier le code]

La flotte en état d'« abandon organisé »

[modifier | modifier le code]

Cette époque est souvent considérée comme difficile pour la marine française, l'effort naval étant limité sous la Régence (1715-1726) et sous la minorité de Louis XV (le pays étant dirigé par le cardinal de Fleury jusqu'en 1743)[1]. Le jeune roi grandit dans une « bulle dorée » à Versailles, loin des questions navales et sans jamais avoir vu la mer pendant son enfance, alors que son arrière-grand-père, Louis XIV avait déjà parcouru huit fois les rivages atlantiques et méditerranéens avant sa prise de pouvoir en 1661[2]. Des deux côtés de la Manche, après l'éprouvante guerre de Succession d'Espagne on a fait le choix de la paix, mais Londres maintient un effort naval important qui s'explique par une méfiance chronique vis-à-vis de Versailles et la volonté de conserver l'avance acquise lors du conflit précédent. Côté français on fait le choix inverse, sachant qu'il faut aussi épurer les dettes du précédent règne, en plus de montrer sa volonté de rupture avec l'ancienne politique louisquatorzienne, jugée trop agressive. Le budget de la marine reste donc à un bas niveau pendant toutes les années 1720-1730. Sur un budget de l'État annuel de 180 à 200 millions de livres, le ministère de la Guerre en consomme entre 30 et 33 %, la marine seulement 5 à 6 %[3].

Beaucoup de vaisseaux pourrissent à quai. Certains sont transformés en engins de port, d’autres en navires de servitude ou en pontons[4]. Visitant Toulon en 1716, le maréchal de Villars se désole de l'état d'abandon des anciennes citadelles flottantes qui, « auparavant allaient porter la gloire du roi, celle de la nation et la terreur de nos armes jusqu'aux extrémités de la Terre »[5]. En 1720, les ateliers et magasins de Brest, Toulon et Rochefort sont presque à l'abandon. Les intendants de marine notent dans leurs rapports la pauvreté de certains jeunes officiers, tout comme l'herbe qui pousse entre les pavés des arsenaux désertés[6]. La situation des ouvriers et des maitres de métiers est des plus précaires. Le ministère et les responsables des arsenaux s’efforcent de leur trouver de l’emploi en les occupants aux démolitions des vieux navires et en les faisant travailler pour la construction au commerce[7]. Il faut jongler avec les crédits pour assurer quelques lancements, construire la coûteuse forteresse de Louisbourg qui défend l'entrée du Canada et entretenir le peu utile corps des galères.

En 1721, l'effectif global de cette flotte en état d'« abandon organisé » est de trente-et-un navires, soit à peine plus qu'en 1661[6]. Du fait de la chute des constructions commencé pendant le dernier conflit de Louis XIV, l’âge moyen des vaisseaux était passé de 12 ans en 1702 à 18 ans en 1713[4]. En 1720, l’âge moyen est maintenant de 24 ans, soit presque 10 ans de plus que la durée habituellement prévue pour les bâtiments[4]. Deux vaguelettes de constructions, en 1722-1724 puis en 1727-1728 tirent quelque peu les arsenaux de leur léthargie et apportent un semblant d’air frais à la flotte[8]. Vingt vaisseaux et quatre frégates sont lancés en trois ans, puis, après une pause, trois autres vaisseaux et six frégates viennent s’agréger aux vieilles unités qui pourrissent à quai[8]. En 1729, il y a en théorie cinquante-et-un vaisseaux disponibles, mais le nombre réel n'est que de trente-huit. Cette « ombre de flotte » (Jean Meyer, Martine Acerra)[8] est suffisante pour lutter contre les Barbaresques en Méditerranée (expédition contre Tripoli menée par Duguay-Trouin), envoyer une petite escadre en mer Baltique pendant la courte guerre de Succession de Pologne, ou une autre en représentation jusqu'à Stockholm (1739) mais on ne peut guère prétendre à plus[9].

Les petites interventions avant la Guerre de Succession d’Autriche posent aussi la question de l’état du corps des officiers. Duguay-Trouin est un vétéran des guerres louisquatorziennes. Il n’est pas le seul. La plupart des chefs qui vont servir jusque dans les années 1740 sont dans cette situation[10]. Ils ont été, dans l’ensemble, bien formés par la dure expérience des derniers conflits du règne précédent, ce qui constitue un capital humain précieux. Avec intelligence, le ministère les maintient en fonction, ce qui achève de les professionnaliser[10]. Ils sont à peu près 1 200, soit en gros le même chiffre que sous Colbert-Seignelay, nombre qui va rester stable jusqu’à la fin du XVIIIe siècle. Cet état de fait souffre cependant d’un gros point noir : le manque d’entraînement[10]. Alors que la Royal Navy maintient une forte présence à la mer de ses vaisseaux et de ses hommes en temps de paix pour les former et les endurcir, on ne trouve rien de tel côté français par manque d’argent. Les équipages et les jeunes officiers doivent se contenter le plus souvent de manœuvres et d’exercices dans les rades qui ne fournissent qu’une très médiocre expérience. En échange, les officiers reçoivent une formation théorique plus poussée à terre. Elle ne peut cependant pas compenser la richesse d’un entraînement « réel » dans une escadre d’évolution que le ministère est dans l’incapacité de financer[10]. Cette tendance lourde va perdurer jusqu’à l’avènement de Louis XVI.

Renouvellement des élites navales et espionnage

[modifier | modifier le code]

La marine a cependant la chance de disposer d'un ministre talentueux en la personne de Jean Frédéric Phélypeaux de Maurepas. Ce dernier, nommé secrétaire d'État à la Marine à l'âge de 22 ans « alors qu'il ne savait même pas de quelle couleur était la mer »[11], est passé jusqu’à la fin du XIXe siècle pour un courtisan léger juste capable de faire des bons mots. Les historiens l'ont maintenant réhabilité en reconnaissant l'ampleur de son travail mené dans un contexte budgétaire très difficile. Maurepas se passionne sincèrement pour son ministère et fait partie de ces rares secrétaires d'État à la marine qui savent quitter leurs bureaux pour visiter les ports. Il se rend dans les arsenaux de Brest et Rochefort en 1727 pour connaître leurs besoins et rechercher des hommes compétents. Il demande une augmentation substantielle des dépenses navales afin de pouvoir protéger le commerce maritime en pleine expansion. En vain.

Maurepas cherche alors d’autres solutions. La première lui vient de la science lorsqu’il recrute Duhamel du Monceau[12]. Membre de l’Académie des sciences depuis 1728, Duhamel du Monceau est un touche-à-tout savant doté d’une insatiable curiosité intellectuelle. Botaniste et agronome au départ, il devient le conseiller technique de Maurepas lorsque celui-ci le nomme comme inspecteur des constructions en 1732 puis comme inspecteur général de la marine en 1739, poste créé pour lui[13]. Foisonnant d’idées et de solutions, Duhamel du Monceau est aussi un remarquable découvreur d’hommes et un infatigable voyageur[13].

Entre 1737 et 1749, il multiplie les déplacements, les observations, les expériences. Un voyage en Grande-Bretagne lui permet de rédiger un mémoire sur la marine de ce pays[13]. L’année suivante il intervient à Rochefort pour sauvegarder les bois de mâture menacés de pourrissement. En 1740, il mène à Brest des expériences sur les cordages et installe à Lorient l’année suivante une étuve pour courber les bois de bordage puis repasse à Rochefort pour restaurer certaines infrastructures[13]. À partir de 1743, il dresse un état des provinces littorales en les parcourant, étudie les possibilités d’implantations portuaires, la navigation interport et la conservation des grains dans les arsenaux. La multitude des sujets abordés et des lieux visités rend compte de l’activité d’un homme au fait des affaires maritimes, chargé de renseigner Maurepas sur les aspects essentiels au développement des forces navales : qualité des approvisionnements, bonté des rades, amélioration des techniques de production, formation des constructeurs de marine[13].

À ces expériences et enquêtes d’un savant reconnu, Maurepas ajoute une deuxième solution : l’espionnage[13]. Pour ce faire, il utilise les ressources de deux constructeurs au talent déjà reconnu : Blaise Geslain et Blaise Ollivier. Blaise Geslain est envoyé en Angleterre en 1729[13]. Sous couvert de formation professionnelle, les ordres donnés au jeune constructeur sont clairs : il doit apprendre la langue du pays, puis « il s’instruira des principes que les Anglais suivent pour la coupe de leurs vaisseaux ». Il doit se procurer des tableaux, des mémoires et tous les documents nécessaires pour se faire une idée des proportions et des rangs de chaque type de navire de la flotte britannique. Il doit s’efforcer de dresser des plans où « il distinguera par des lignes de différentes couleurs les changements qu’il y aura entre les gabarits anglais et ceux de France, avec les observations particulières des principes sur lesquels elles sont fondées ».

En 1737, alors que la rivalité coloniale et commerciale commence à tendre les relations entre Versailles et Londres, c’est le constructeur Blaise Ollivier qui est envoyé aux Provinces-Unies et en Angleterre pour « y prendre des principes plus certains que ceux que l’on suivait en France ». Toulonnais installé à Brest depuis 1720, Blaise Ollivier a déjà fait preuve de ses excellentes capacités intellectuelles en rédigeant en 1727, à bord du vaisseau l’Achille un mémoire sur la construction navale dans lequel il aborde les qualités et les défauts des vaisseaux français, en suggérant des solutions pour les améliorer[13]. Son séjour de six semaines aux Provinces-Unies et de trois mois en Angleterre lui permet de rédiger des « mémoires sur la marine des Anglais et des Néerlandais ». Il y énumère et classe tous les vaisseaux de la flotte britannique, y décrit tous les grands arsenaux et leurs caractéristiques comparées aux infrastructures françaises[13]. Il y analyse aussi les principes et les méthodes de construction de ces deux nations maritimes. En 1739, Blaise Geslain retourne aux Provinces-Unies sous un faux nom pour le même motif d’espionnage[13].

Les conséquences de cette politique de renseignement d’une part, d’éducation par observation et comparaison d’autre part, donnent des résultats presque immédiats. Les missions remplies par Blaise Geslain et Blaise Ollivier permettent d’améliorer l’art de la construction navale, mais instaurent aussi pour tous les jeunes sous-constructeurs l’obligation de circuler d’un port à l’autre[13]. En effet, à son retour d’Angleterre, Blaise Ollivier adapte à ses vaisseaux certaines pratiques observées (avec pragmatisme car il reconnait aussi l’excellence des méthodes françaises). Devant les résultats positifs obtenus à Brest, Maurepas ordonne le séjour systématique auprès d’Ollivier des constructeurs des autres ports « afin de s’instruire à fond de leur art ». Ils retournent ensuite dans leur arsenal d’origine, où ils sont tenus d’appliquer leur nouveau savoir. Ce rôle éducatif d’Ollivier est déterminant dans l’uniformisation des méthodes de construction navales[13].

En 1741, ces échanges deviennent obligatoires. Le jeune sous-constructeur qui ne s’y plie pas voit sa carrière bloquée[13]. Une nouvelle étape est aussi franchie cette année-là avec la création de la Petite École de Construction de Paris qui deviendra la Grande en 1748 et s’installera aux Tuileries[14]. Duhamel du Monceau est à l’origine de cet établissement. Ses multiples tournées d’observation l’ont amené à remarquer que la plupart des constructeurs travaillaient « au hasard et sans principes » et que, faute d’être suffisamment instruits, ils "loupaient" beaucoup de vaisseaux[13]. Au sein de cette nouvelle école, les futurs constructeurs reçoivent un enseignement théorique à base de mathématiques et de physique afin de mieux maîtriser le calcul de leurs plans des vaisseaux[14]. Duhamel du Monceau effectue lui-même le premier recrutement d’élève en la personne de Clairain des Lauriers. Sa formation est exemplaire du mode éducatif mis en place et dont l’esprit sera repris par l’ordonnance de Choiseul en 1765. Distingué pour ses qualités prometteuses, il est envoyé à l’école, où il séjourne durant un an. Il y reçoit un enseignement de mathématiques, géométrie, mécanique, physique. Ses progrès, sanctionnés par ses maîtres, sont récompensés par le ministre qui l’envoie à Brest appliquer la théorie qu’il vient d’apprendre, sous l’autorité de Blaise-Joseph Ollivier[13]. Le jeune Joseph Marie Blaise Coulomb, issu de la vieille dynastie des Coulomb qui « règne » sur l’arsenal de Toulon depuis le milieu du XVIIe siècle intègre l’école lui aussi.

Maurepas, aidé de Duhamel du Monceau, a donc substitué à la formation théorique, ponctuelle et locale donnée dans les arsenaux, un enseignement institutionnalisé et uniforme au sein d’une école de recrutement national implanté à Paris. L’équilibre entre la formation théorique et la pratique d’un aîné qualifié est atteint. Les progrès des constructeurs, qui en contrepartie perdent de leur indépendance, permettent la mutation technique, lente mais irrémédiable de la marine de guerre[13]. Celle-ci va progressivement éliminer les vieux modèles et entrer dans l’uniformisation des séries de vaisseaux, donnant par là réalité à un rêve que Colbert avait en vain caressé en son temps[15].

Une révolution navale initiée par la France : les vaisseaux de 64, 74 et 80 canons

[modifier | modifier le code]

Forts de leurs nouvelles connaissances, les ingénieurs cherchent à augmenter la manœuvrabilité et la puissance de feu des navires, ce qui les oblige à se détourner des trois-ponts trop peu manœuvrant et hors de prix. Le Foudroyant est le seul trois-ponts français de la première moitié du XVIIIe siècle. Lancé en 1724, il pourrit à quai avant d'être rayé des cadres en 1742 sans jamais avoir participé à aucune campagne[16]. Quant au Royal Louis (124 canons), il brûle en 1742 sur sa cale de construction et on décide d'en rester là. Le grand vaisseau de « premier rang » étant abandonné, on concentre les recherches sur les rangs inférieurs. La longueur d'un vaisseau est déterminée par l'écart entre deux sabords. Les ingénieurs proposent grâce à un nouveau mode de construction d'augmenter la longueur des vaisseaux et donc le nombre des sabords. C'est ainsi qu'est mise sur cale une nouvelle catégorie de vaisseaux à deux ponts plus puissants. Par prudence cependant, les efforts sont portés d’abord sur les petites unités dites de « troisième rang ». Le premier 64 canons deux-ponts sort en 1735, le Borée. Il est percé à 13 sabords et porte du 24 livres sur sa première batterie, c'est-à-dire le deuxième calibre le plus puissant en service dans la marine. Le second exemplaire, le Mars, porte la même artillerie, mais mesure 5 pieds de plus (1,60 m). L'impulsion donnée est immédiatement suivie : tous les vaisseaux de troisième rang construits juste avant la guerre de Succession d’Autriche vont être percés à 13 sabords pour du calibre 24 sur la batterie principale.

Les expérimentations se portent ensuite sur les vaisseaux dits de deuxième rang. En 1738 est lancé à Brest le Dauphin royal. Percé à 13 sabords, il ne diffère pas au départ de ces prédécesseurs, mais son artillerie principale est fixée avec le calibre 36 à la première batterie et du 24 à la seconde[17]. Lors d’une refonte, ses dimensions sont portées à une hauteur jamais osée, bien qu’il demeure toujours percé à 13 sabords. Ce navire apparait comme une nécessité de tâtonnement « grandeur nature » du maître Blaise Ollivier[17]. Considéré comme très réussi et bon marcheur, ce vaisseau semi-expérimental, auquel on fera porter selon les nécessités du 36 ou du 24 livres en première batterie, ne sera rayé des effectifs qu’en 1783. Il prépare et annonce l’arrivée de vaisseaux plus puissants. En 1743, est lancé le Terrible, que l'on peut considérer comme le premier vaisseau de 74 canons, percé à 14 sabords. L'année suivante, il est suivi du Magnanime et de l’Invincible, lancés à Rochefort en version un peu plus longue[17]. Celui-ci porte pour la première fois l'artillerie qui deviendra définitive pour ce type de vaisseau, soit 28 canons de 36 à la batterie basse, 30 canons de 18 sur le second pont et 16 canons de 8 sur les gaillards[18].

L'évolution ne s'arrête pas là. La recherche de la puissance de feu donne naissance à une troisième formule de vaisseau à deux ponts : le 80 canons percé à 15 sabords. Le premier exemplaire, le Tonnant, est lancé en 1744 à Toulon, presque en même temps que les premiers 74 canons. Il porte des pièces de 36 et de 18 livres dans ses flancs. L'exemplaire suivant lancé quelques années plus tard, le Soleil Royal, poursuit la course à la puissance : il est plus long lui aussi (de 5 m) et porte du 36 à la batterie basse et du 24 à la seconde, c'est-à-dire les deux plus gros calibres utilisés dans la marine française[17]. Ainsi, en quinze ans, de 1735 à 1749, sont apparues trois formules de vaisseaux à deux ponts, chacune caractérisée par un nombre de sabords et un calibre d’armement. Deux d’entre elles vont se distinguer pour donner les deux types de navires les plus représentatifs de la deuxième moitié du XVIIIe siècle : le 74 et le 80 canons[17].

Et ce n’est pas tout. Les vaisseaux du XVIIe siècle avaient souvent une ligne de flottaison trop basse sur l'eau, ce qui les empêchait par gros temps d'utiliser leur batterie basse (la plus puissante). C'est entre autres un des grands défauts des trois-ponts britanniques de 80 canons. Or les nouveaux vaisseaux français évitent pour la plupart ce problème[19]. Il résulte de toutes ces innovations une avance technique spectaculaire. Tous ces navires pourtant considérés comme de « troisième (64 canons) ou deuxième rang (74 et 80) » ont la dimension des trois-ponts de Tourville des années 1690, la manœuvrabilité en plus. Comme le note Blaise Ollivier, un nouveau deux-ponts français de 74 canons peut aisément tenir tête à un trois-ponts britannique de 80, voire 90 canons[19].

Les années qui précèdent la guerre de Succession d'Autriche ne sont pas propices aux constructions en masse, mais elles voient l'aboutissement d'une longue quête technique et la naissance d'un outil guerrier spécifique à la Marine française : « Ce n'est pas ici le nombre de vaisseaux lancés qui fait la singularité de la flotte mais l'apparition d'objets nouveaux. Il n'y a plus de comparaison possible entre un deuxième rang des années 1700 et l’Invincible de 1744, par exemple. Même si les anciennes formules subsistent au sein de l'effectif global, leurs dimensions et leurs armements les déclassent face à ces objets de curiosité que sont les nouveaux vaisseaux de 74 canons » (Martine Acerra, Jean Meyer)[20]. Trop confiants dans leur supériorité numérique, les Britanniques ne perçoivent pas immédiatement cette révolution navale et n’en prennent conscience qu’après la très difficile capture de plusieurs 74 canons en 1747[21].

| Type de vaisseau[22] |  |  |  |

|---|---|---|---|

| Nom et date de lancement | Le Borée, 1735 | L’Invincible, 1744[23] | Le Soleil Royal, 1749[24] |

| Port de construction | Toulon | Rochefort | Brest |

| 1re batterie | 26 pièces de 24 livres | 28 pièces de 36 l. | 28 puis 30 de 36 l. |

| 2e batterie | 28 de 12 livres | 30 de 18 l. | 32 de 24 l. |

| Gaillards | 8 de 6 l. | 16 de 8 l. | 18 de 8 l. |

Nouvelles frégates et aménagements des arsenaux

[modifier | modifier le code]

Outre les vaisseaux à deux ponts, les choix en matière de construction navale touchent aussi les petits modèles comme les frégates[25]. Suivant un mouvement parallèle d’élimination des formules anciennes et d’émergence des types nouveaux, les petites unités se regroupent progressivement en quelques catégories. Là aussi, la recherche s’effectue par tâtonnements entre 1728 et 1749. Au Levant, sont tentées des expériences de frégates « mixtes », dont la batterie couverte possède une alternance de sabords pour les canons, et d’ouvertures pour les avirons[25]. Ces constructions, où l’aviron tend à compenser les effets des calmes méditerranéens, comme à faciliter l’approche des côtes, s’inscrivent dans la tradition du Levant à produire des navires spécifiques adaptés aux conditions particulières de cette mer fermée[25]. Cette expérience, inspirée des galères, reste cependant sans lendemain.

À cette originalité levantine s’oppose la multiplication des initiatives au Ponant, tant sur les dimensions que sur l’artillerie. Entre 1744 et 1748, huit modèles de frégates voient le jour à Brest, Rochefort, Bayonne, Le Havre[25]. Elles sont percées à 12 ou à 13 sabords pour des calibres en augmentation constante : 6 livres, 8 livres et 12 livres. La décennie qui englobe la Guerre de Succession d’Autriche correspond à l’explosion numérique des frégates d’où se dégagent peu à peu deux modèles : la frégate de 8 livres et celle de 12 livres, toutes deux ponantaises et percées à 13 sabords[25]. Comme pour les vaisseaux, des petites vagues de lancement font croitre très lentement les effectifs. En 1733-1734, on dépasse la quinzaine d’unités en service. Dix ans plus tard, la barre des vingt frégates en ligne est franchie. En 1744, au moment où la France entre dans la Guerre de Succession d’Autriche, le nombre de frégates flirte avec les vingt-cinq unités[25].

Les arsenaux subissent aussi un début de réorganisation[26]. Celui de Rochefort, par exemple, reçoit de grands hangars pour conserver les bois de construction à l’abri des intempéries. Certaines infrastructures sont restaurées, comme les ponts de circulation[26]. À Lorient, est installé en 1741 une étuve pour courber les bordages et faciliter ainsi le travail des charpentiers. Mais c’est à Brest que, sous l’impulsion de Joseph Blaise Ollivier, constructeur, et Antoine Choquet de Lindu, ingénieur, s’amorce l’extension des structures de l’arsenal. De 1738 à 1746, trois cales de construction sont aménagées, des forges construites, le grand magasin aux fers, la menuiserie, le magasin général, la corderie haute sont exécutés[26]. Ces travaux annoncent ceux que Choquet de Lindu mènera seul jusqu’à sa retraite en 1784 : le bagne, les trois formes de Pontaniou, les casernes, la manufacture des toiles à voiles, et d’autres encore[26].

La Marine vers les Lumières

[modifier | modifier le code]

Homme de grande curiosité intellectuelle, Maurepas fait entrer la Marine dans le siècle des Lumières[27]. Membre de l’Académie des sciences dès 1725 (à 24 ans), il fait appel, outre Duhamel du Monceau, aux meilleurs savants de son temps pour améliorer les connaissances géographiques. En 1735, il fait accepter par Fleury l’idée d’une expédition scientifique visant à déterminer la forme exacte de la Terre. Confiée au mathématicien Charles Marie de La Condamine, au professeur d’hydrographie Pierre Bouguer et à l’astronome Louis Godin, elle part pour le Pérou afin de mesurer la longueur d’un arc de méridien d’un degré à proximité de l’équateur et ne rentre qu’en 1744[28]. Une expédition identique est lancée en Laponie en 1736-1737 avec les mathématiciens Pierre Louis Maupertuis et Alexis Claude Clairaut avec l’astronome Pierre Charles Le Monnier. La confrontation des observations récoltées sur l’équateur et près du pôle nord permet de donner raison aux théories de Newton et Huygens : la Terre est aplatie aux pôles, ce qui est d’un grand intérêt pour améliorer la cartographie et la sécurité de la navigation[29].

Le mouvement scientifique qui souffle sur la Marine trouve son aboutissement avec la création de l’Académie de marine à Brest, le [30]. Elle a pour origine un cercle d’officiers « savants » qui se réunissent au port sous la houlette du vicomte Bigot de Morogues[31] et « autant, sinon plus, savants que marins » (Jean Meyer, Martine Acerra)[30]. À ses débuts, l’Académie compte vingt-six membres et tient une séance hebdomadaire de deux heures. Tous les sujets sont abordés : la construction, l’architecture navale, la santé des équipages, l’hydraulique, l’hydrographie, l’astronomie nautique, la géographie, la physique, les mathématiques pures et appliquées, les manœuvres, l’arrimage des vaisseaux et l’amélioration de l’artillerie[31]. Duhamel du Monceau, qui fait partie des membres fondateurs, y joue un rôle essentiel. Bientôt composée de soixante-quinze membres statutaires (académiciens honoraires, libres, ordinaires), elle réunit officiers généraux, capitaines et lieutenants, ingénieurs, astronomes et les directeurs successifs du Dépôt des cartes et plans de la Marine qu’il est impossible de tous mentionner ici[31]. Plusieurs s’affilient aussi à l’Académie des sciences. Il n’y aura que la guerre de Sept Ans, en dispersant ses membres, qui freinera un temps son développement[31].

Les bénéfices du grand commerce colonial sous l'œil inquiet de Londres

[modifier | modifier le code]

Cette modernisation silencieuse et cette curiosité scientifique se font dans un contexte de forte croissance économique coloniale. Les bases en ont été jetées sous le règne de Louis XIV, mais c'est au tournant des années 1720 que la France entame véritablement sa croissance commerciale internationale. On n'écrira pas ici l'histoire du commerce triangulaire ou de la Compagnie des Indes, mais il faut bien en rappeler les points essentiels car les imbrications avec la marine de guerre sont nombreuses. La Compagnie des Indes exerce au départ un monopole sur le commerce atlantique (vers les « isles » des Antilles) et l'océan Indien. Elle abandonne le monopole atlantique vers 1730 pour se recentrer sur le trafic avec les Indes orientales, axé sur des produits de luxe (cotonnades, porcelaine, thé…) qui sont très à la mode chez les élites urbaines. La compagnie n'est pas à proprement parler une affaire privée puisqu'elle est placée sous la férule du Contrôleur général des finances, mais ses actions sont très prisées. Une petite révolution, lorsque l'on sait que la compagnie fondée par Colbert avait rencontré l'indifférence ou la méfiance du public. Les plus gros actionnaires sont les membres de la noblesse de Cour (en premier lieu Louis XV, qui possède 11 835 actions), des plus petits nobles de robe ou d'épée, les banquiers parisiens et autres grands négociants, mais d'autres milieux sont représentés. Voltaire avoue dans sa correspondance posséder des actions de la Compagnie. Dortous de Mairan, membre de l'Académie française possède 17 actions, un journalier d'un petit hameau normand en a une vingtaine[32]…

Si l'expression « toucher les dividendes de la paix » a un sens, alors il faut l'appliquer à cette période qui voit le public s'imprégner d'un début de capitalisme fondé sur le commerce maritime. La Compagnie française des Indes se hausse au niveau de la Compagnie britannique et atteint les deux tiers du volume des affaires de la Compagnie néerlandaise avec des bénéfices aussi importants[33]. La Compagnie française reverse pour 41 millions de dividendes à ses actionnaires en 1731, 34 millions en 1740[34]. Des chiffres fabuleux pour l'époque : c'est plus de trois fois le budget de la marine en 1739. On peut comprendre Maurepas lorsqu'il demande qu'une partie de ce bénéfice soit affecté à la construction de vaisseaux de guerre[34]. Une demande rejetée, mais il faut noter que la Compagnie fait des dépenses militaires importantes puisqu'elle assure aussi la défense des intérêts français dans l'océan Indien. Pondichéry, fortifiée avec soin, est considérée par les Indiens comme une des meilleures places de la région[35]. Quant aux navires de la Compagnie, par définition de fort tonnage, à l'armement important, aux équipages relativement nombreux, avec des officiers explorateurs, bons marins, cartographes souvent, rompus au combat naval et à ses sujétions, ils sont proches des navires de guerre[36]. Sur les tableaux d'époque, ces navires, avec leurs solides bordées de canons, se confondent très facilement pour l'œil non averti, avec des vaisseaux de guerre.

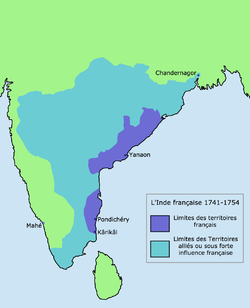

Les directeurs de la compagnie en Inde ont aussi le droit au nom du roi de France de conclure des traités avec les princes indiens, de battre monnaie et de rendre la justice, ce qui ne peut s'appuyer que sur une force armée navale et terrestre[37]. Une force que la Compagnie n'hésite pas à utiliser pour prendre — ou défendre — des parts de marché. En 1722, le gouverneur Le Noir obtient du Grand Mogol le droit d'installer un comptoir au débouché de la rivière Mahé pour profiter de la « côte du poivre ». Les Britanniques, mécontents, suscitent l'opposition de princes hindous qui attaquent le nouveau comptoir. Les troupes de la Compagnie, formées de soldats français et indiens équipés à l'européenne, les Cipayes, sont victorieuses en 1724 lors d'une première bataille. Des renforts débarqués par cinq vaisseaux venus de Pondichéry assurent une deuxième victoire. Ces combats consolident les positions de la Compagnie, ses activités commerciales et son prestige dans le sud de l'Inde[38]. Le successeur de Le Noir, Dumas, a l'idée de mettre cette petite, mais redoutable troupe (quelques centaines d'hommes), au service des princes indiens pour étendre encore l'influence de la Compagnie. En 1739, il obtient d'un rajah la cession de Karikal et le Grand Mogol lui confère le titre de « nabab », transmissible à ses successeurs[39]. Cette politique qui s'appuie sur une poignée d'hommes et de navires est reprise avec brio par le nouveau gouverneur, Dupleix (1741-1754), qui profite de l'effondrement de l'autorité du Grand Mogol. Sans s'en rendre compte, ni l'avoir cherché, le roi de France se trouve peu à peu en position de force en Inde alors que les affaires de l'East India Company ont plutôt tendance à stagner[39].

Lorient, siège de la Compagnie, bénéficie de la prospérité de celle-ci, mais elle n'est pas seule. Les autres grands ports atlantiques comme Nantes et Bordeaux voient leur trafic s'envoler grâce aux bénéfices du trafic triangulaire entre l'Europe, l'Afrique et les Antilles. L'essor de ces dernières est très spectaculaire (partie française de Saint-Domingue, Guadeloupe, Martinique, petites Antilles). Entre 1715 et 1740, on constate à la fois l'augmentation de la population blanche, du nombre d'esclaves, de la production de sucre et du commerce atlantique. À Saint-Domingue, la production de sucre brut, qui est de 7 560 quintaux en 1714, passe à 430 000 en 1742. En 1740, le commerce américain représente 50 % du commerce total de la France avec l'outre-mer, soit 140 millions de l.t. (livres tournois) pour un total estimé à 300 millions. Fait encore plus significatif, on note une croissance moyenne de 22 % l'an, soit une croissance totale de 650 % pour la même période alors que le commerce anglo-américain ne connaît qu'une expansion de 150 %, soit une croissance moyenne annuelle de « seulement » 6 %[40]. Le commerce anglo-américain reste en valeur absolue le double du commerce français, mais la France, partie bonne dernière dans l'aventure coloniale et navale rattrape son retard à toute vitesse[41].

On peut terminer sur ce point en constatant que les sommes gigantesques dépensées par la Marine pour la construction de Louisbourg se révèlent un bon investissement commercial. La place, construite sur l'île de Cap-Breton pour compenser la perte de Port-Royal (Annapolis) doit servir à contrôler l'estuaire du Saint-Laurent et protéger l'accès au Canada en abritant une forte escadre. Celle-ci n'est pas présente vu la durée de la paix, mais le port se transforme en étape essentielle pour les navires se rendant à Québec. Ville fortifiée de 5 000 habitants avec une garnison de Troupes de la Marine (800 hommes), c'est le dernier port libre des glaces en toute saison et se trouve en fait à mi-distance entre la métropole et la Nouvelle-France, si celle-ci est évaluée en espace/temps et non en milles nautiques. En 1740, Louisbourg a un trafic commercial presque égal à celui du Canada : le port reçoit cinq cents navires par an et sert de base avancée aux pêcheurs de Terre-Neuve[42]. Louisbourg apparaît donc comme une réussite qui est tout à l'honneur de la Marine et de l'autorité royale, même si le Canada reste le « petit dernier » de l'Empire en termes de richesse et de peuplement (mais devant la Louisiane cependant). L'exceptionnelle croissance maritime que connait la France n'est cependant pas apparente à l'opinion car le poids de l'économie agricole reste prédominant, mais elle frappe les observateurs étrangers comme le lointain roi de Prusse, qui note en 1746 que celle-ci est l'« objet de la jalousie des Anglais et des Néerlandais »[43]. C'est un paradoxe de la période : la paix apporte une forte expansion au pays, laquelle se transforme en facteur de guerre avec l'hostilité croissante du Royaume-Uni. Il faut beaucoup de temps pour en prendre conscience et pousser à des petites hausses de crédit pour la marine de guerre.

Il convient aussi de replacer les questions navales dans le cadre européen de l'époque. Le XVIIIe siècle laisse la marine française seule face à la marine britannique après l'effacement de la marine néerlandaise. Cette dernière, qui avait mobilisé aux côtés de la Royal Navy des flottes de quatre-vingt ou cent vaisseaux contre les escadres de Louis XIV, ne cesse de décliner. Elle passe à cinquante-six vaisseaux, puis trente-trois en 1745, puis vingt-huit en 1760[44]. Les Provinces-Unies, comme la France, ont voulu profiter de la paix pour limiter leurs dépenses. Cependant, la rétrogradation de cette flotte qui avait glorieusement écrit une large partie de l'histoire navale du siècle précédent ne manque pas d'étonner, même si elle est profitable à la France car les Provinces-Unies restent une alliée de la Grande-Bretagne. C'est d'ailleurs une des clés de ce déclin. Les Provinces-Unies ont accepté les prétentions britanniques au contrôle militaire des mers, et vivent désormais à l'ombre de leur ancienne rivale. L'Espagne, qui n'a pas oublié son passé, fait de son côté un grand effort de réarmement naval et entreprend de lutter avec détermination contre la contrebande britannique dans ses colonies américaines. Mais la flotte espagnole, peu manœuvrante et mal équipée, n'est guère en mesure d'inquiéter la Navy, laquelle lui a d'ailleurs infligé une lourde défaite en 1718 au cap Passaro. C'est donc bien la rivalité entre la France et le Royaume-Uni qui donne le ton de l'histoire navale au siècle des Lumières, les puissances d'hier (Provinces-Unies et Espagne) se positionnant, en fonction de leurs intérêts, pour l'un ou l'autre des deux protagonistes. Les petits pays maritimes (comme le Danemark, la Suède, le Portugal), optent quant à eux pour une prudente neutralité. En 1734, un auteur doué de prémonition publie un Mémoire sur les moyens de faire la guerre à l'Angleterre d'une manière qui soit avantageuse à la France, ou pour prévenir que le roi d'Angleterre ne nous la déclare. D'une façon ou d'une autre, pour cet auteur qui par prudence reste anonyme, la guerre entre la France et le Royaume-Uni est inévitable[45]. À quoi peut bien servir en effet la gigantesque et coûteuse flotte de plus de cent vaisseaux (sans compter les frégates) qu'entretient le Royaume-Uni depuis les traités de paix de 1712-1713 ? Il lui faut un ennemi potentiel et ce dernier ne peut être que la France.

La répartition du budget de la Marine

[modifier | modifier le code]| Année | Millions de l.t | Année | Millions de l.t | Année | Millions de l.t |

|---|---|---|---|---|---|

| 1715 | 6 | 1727 | 8,8 | 1739 | 9,4 |

| 1716 | 6,1 | 1728 | 8 | 1740[note 1] | 15,4 |

| 1717 | 5,7 | 1729 | 7,7 | 1741 | 19,3 |

| 1718 | 5,2 | 1730 | 7,9 | 1742 | 12,4 |

| 1719 | 6 | 1731 | 8,3 | 1743 | 14,1 |

| 1720 | 8,2 | 1732 | 8,5 | 1744[note 2] | 27,4 |

| 1721 | 7,1 | 1733 | 10,4 | 1745 | 27,5 |

| 1722 | 8 | 1734 | 11,5 | 1746 | 29,8 |

| 1723 | 9,9 | 1735 | 12 | 1747 | 30,2 |

| 1724 | 9,5 | 1736 | 6,6 | 1748[note 3] | 24,8 |

| 1725 | 8,4 | 1737 | 8,4 | 1749 | 20 |

| 1726 | 6,7 | 1738 | 9,4 | 1750 | 21,6 |

| En millions de livres tournois. Pour la Marine seule, dépenses coloniales non comprises[47]. | |||||

Si on retire les dépenses coloniales (bases fortifiées, troupes de marine), le budget de la Marine entre 1715 et 1739 tourne globalement entre 5 et 12 millions (tableau ci-contre). Ces écarts qui varient du simple au double et s'expliquent par les petites vagues de construction des années 1720-1730 et par les périodes de tension internationale (guerre de Succession de Pologne, guerre de l'oreille de Jenkins).

Ce budget implique en moyenne 2 millions pour les soldes du personnel permanent, 1,6 million pour le corps des Galères (alors déjà très contesté dans son existence, mais disposant d'appuis solides), 1 million pour les phares, les fortifications côtières et portuaires, l'entretien des arsenaux et celui des milices et douanes côtières. Il reste donc pour la construction et l'entretien des navires, mais aussi l'armement (coûts liés au fait de rendre et maintenir opérationnel un bâtiment tenu en réserve), au maximum 3 à 4 millions, sachant que l'entretien et la construction (postes relativement fixes parce que planifiés là où l'armement est purement fonction des besoins) coutent en permanence autour de 2,5 millions.

Les performances d'un navire en bois changent beaucoup au cours de sa vie. Cette durée de vie étant en moyenne de 12 ans au minimum jusqu'à 20 ans pour les mieux construits, avec une possibilité d'extension via la reconstruction qui peut rajouter une dizaine d'années. Le résultat est qu'une flotte opérationnelle a ainsi un ensemble de coques aux performances très hétéroclites.

La reconstruction ne concerne que les meilleurs navires, et les performances ne sont pas forcément conservées, notamment dans la pratique du tir par bordées qui est de toute façon impossible après une dizaine d'années de service, les structures se fatiguant vite sous cette contrainte extrêmement brutale. Mais la reconstruction est une nécessité étant donné qu'elle coûte 20 à 30 % de moins qu'une construction neuve.

Les coûts impliquant la construction, l'équipement et l'armement d'un bâtiment de 1er rang (plus de 100 canons, 3 ponts) coûte en moyenne 1 million de livres. Un 2e rang (74 à 92 canons) coûte en moyenne autour de 750 000 livres. Un 3e rang (autour de 64 canons) coûte autour de 540 000 livres, et un 4e rang autour de 430 000 livres. Tous les navires coûtent, durant leur vie opérationnelle « première » de 10 à 20 ans (hors reconstruction), presque 150 % de leur coût de construction pour leur entretien (essentiellement les trois grands radoubs qu'ils subiront en moyenne).

Les campagnes navales des années 1720-1730

[modifier | modifier le code]

Elles sont limitées à quelques engagements contre les Barbaresques et à quelques démonstrations dans la Baltique, à cause de la longue période de paix que connait l'Europe après 1713 et en raison de la prudence du gouvernement français lorsque se déclenche un nouveau conflit d'envergure en 1733.

Profitant de la léthargie de l’escadre de Toulon, les corsaires musulmans de Tunis, de Tripoli et d’Alger font leur réapparition sur les côtes provençales, reprenant leurs traditionnels pillages et rançonnages[48]. En 1727, Versailles se décide à réagir en combinant l’action de six vaisseaux de Brest envoyés faire leur jonction avec cinq de Toulon. Sans grand effet : un navire de 38 canons est capturé aux îles d'Hyères, mais finalement restitué au bey de Tunis avant de faire une stérile démonstration devant Alger[48]. En , une petite force partie de Toulon (deux vaisseaux, quatre frégates, une flûte, trois galiotes à bombes et deux galères) force le bey de Tunis à verser une indemnité de 100 000 livres puis s’en va bombarder pendant six jours Tripoli qui a refusé tout arrangement[48]. En 1731, nouvelle croisière, menée cette fois par Duguay-Trouin avec quatre vaisseaux[48]. L’entreprise tourne cependant à la promenade militaire, toutes les villes se soumettant ou lui faisant bon accueil dès que parait son pavillon[49]. L’escadre visite encore les Échelles du Levant, Chypre et Rhodes avant de rentrer à Toulon le 1er novembre[48]. En 1734, une escadre de neuf vaisseaux est envoyée sur Alger, mais sans rien entreprendre contre le port[48]. En 1737, sous le commandement du marquis d’Antin, deux vaisseaux et trois frégates envoyés contre Salé, sur la côte du Maroc, obtiennent la libération de sept cent cinquante et un captifs chrétiens[48]. En , avec deux brigantins et onze coralines génoises, on tente de s’emparer de l’île de Tabarca, dont l’intérêt militaire parait évident pour contrôler la côte tunisienne. L’échec est complet (et sanglant)[48].

La guerre de Succession de Pologne (1733-1738) est fondamentalement continentale, mais force le gouvernement français à activer l’escadre de Brest, même si le cardinal de Fleury en limite strictement les mouvements pour ne pas inquiéter le Royaume-Uni qui est restée neutre[50]. En 1733, une petite force de neuf vaisseaux et cinq frégates porteuse de 1 500 hommes de troupe est concentrée dans la Baltique pour appuyer le nouveau roi de Pologne qui vient d’être élu avec le soutien de la France contre le candidat des Russes et les Autrichiens[48]. Elle reste cependant mouillée à Copenhague, puis est rappelée à la fin de l’année, alors que le nouveau souverain, Stanislas Ier, doit quitter sa capitale sous la pression de l’armée russe et se réfugier dans la forteresse portuaire de Dantzig. Assiégé par des forces considérables, il attend l’aide de Louis XV — qui ne peut venir que par la mer — pour sauver sa couronne. En , Duguay-Trouin reçoit le commandement d’une escadre de quinze vaisseaux censée partir pour la Baltique, mais elle est désarmée en novembre[48]. Fleury limite l’aide à quelques bâtiments embarquant un renfort de 2 000 hommes, (et qui n’emportent que sept cartouches chacun…)[50] La petite troupe, arrivée en , se rembarque immédiatement au vu d’une position devenue intenable alors qu’au même moment Versailles engage des dizaines de milliers d’hommes sur le Rhin et en Italie du nord contre l’Autriche, choisie comme cible principale. En 1735 on parle d’armer vingt vaisseaux. Mais avec la chute de Dantzig l'année précédente (), la fuite de Stanislas et la signature des préliminaires de la paix de Vienne, l’escadre est à nouveau neutralisée[48]. Les Français ont tout de même capturé une frégate russe de 36 canons, le Mittau dont l’équipage va servir à un échange de prisonniers[48]. Malgré l’échec en Pologne, la guerre est victorieuse pour la France. La flotte n’y a joué qu’un rôle tout à fait secondaire, sa mission se limitant à apporter un soutien symbolique à un roi de Pologne qui n’avait de toute façon pas les moyens de se maintenir sur son trône. Un trône pour lequel le gouvernement du cardinal de Fleury avait refusé dès le début d’envisager une guerre lointaine nécessitant une forte mobilisation navale, laquelle aurait tôt ou tard provoqué l’entrée en guerre du Royaume-Uni aux côtés des Russes et des Autrichiens[51].

Face à la Royal Navy : deux guerres éprouvantes

[modifier | modifier le code]La guerre de Succession d'Autriche : presque une victoire (1740-1748)

[modifier | modifier le code]

Démonstrations de force et canonnades en pleine paix

[modifier | modifier le code]La guerre qui reprend en 1744 (guerre de Succession d'Autriche) met fin à ce que certains historiens ont appelé la « première Entente Cordiale » (1715-1744). Malgré l'infériorité de ses effectifs, la Marine royale n'est cependant pas engagée sans préparation[52]. Les hostilités ont en fait commencé en 1739 avec la guerre dite de l'« Oreille de Jenkins », entre l'Espagne et le Royaume-Uni, cette dernière s'en prenant à l'Empire espagnol que Madrid cherche à fermer à la contrebande. À Versailles, on s'inquiète des prétentions de Londres à faire ouvrir par la force les frontières aux produits britanniques, et on perçoit très clairement la menace sur le commerce français. Fleury double le budget de la marine qui passe de 9,4 millions de livres tournois en 1739, à 15,4 millions en 1740, puis 19,3 millions en 1741[53]. Cet effort active les constructions et il est poursuivi par le jeune roi après la mort de son premier ministre en 1743. On lancera en moyenne huit navires chaque année pendant le conflit, ce qui est modeste par rapport à ce dont dispose la Royal Navy, mais constitue tout de même une rupture par rapport aux lancements au compte-goutte des années précédentes. L'examen attentif des mises en chantier montre qu'il s'agit de frégates dans 46 % des cas, de vaisseaux moyens (64 canons) pour 31 % et des vaisseaux de force (74 et 80 canons) dans 23 % des cas seulement. Des choix dictés par des crédits qui même en forte hausse restent on ne peut plus « justes », mais aussi par la prise de conscience de l'extension du conflit à l'échelle mondiale. Les frégates remplissent plus souplement les missions d'informations et de surveillance alors que les vaisseaux plus puissants doivent pour l'essentiel protéger les convois. La flotte dispose en 1744 de cinquante-et-un vaisseaux et vingt-sept frégates pour faire face aux cent-vingt vaisseaux britanniques. La stratégie définie par Maurepas est claire : escorte des convois marchands, transports de troupes, maintien de l'ouverture des lignes maritimes en évitant tout engagement direct avec l'ennemi dont la supériorité est écrasante[54].

On décide en 1740 de monter une importante démonstration de force aux Antilles en y envoyant vingt-six vaisseaux et frégates sous les ordres du marquis d'Antin. Il s'agit du plus grand armement organisé depuis le règne de Louis XIV. Cette escadre, formée par le rassemblement de deux divisions parties de Brest et Toulon, fait sa jonction en décembre aux Antilles et mouille à la Martinique puis Saint-Domingue. L'opération réussit car sa présence suffit à protéger les vaisseaux et les colonies espagnoles face à Vernon qui doit diviser ses forces. L'épidémie de fièvre jaune qui décime l'escadre oblige d'Antin à rentrer en , mais côté britannique la peste fait aussi des ravages dans les 25 000 marins et soldats engagés dans les opérations. Les deux flottes souffrent de l'absence de véritable base dans la région[55]. Cette première campagne navale permet de constater l'attitude de plus en plus hostile de la Royal Navy. Alors que les deux pays sont officiellement en paix, une corvette française, la Fée, est saisie entre Saint-Domingue et la Martinique. Les Britanniques s'en prennent aussi à des navires français en faisant mine de croire qu'ils ont été confondus avec des unités espagnoles. C'est ainsi qu'en la division de quatre vaisseaux (214 canons) commandée par d'Espinay de Boisguérould et se rendant aux Cayes, essuie le feu de six vaisseaux britanniques (390 canons) en croisant au large du cap Tiburon (à l'ouest de Saint-Domingue)[56]. Une autre connait la même mésaventure au large de Gibraltar, sous le cap Spartel, en rentrant des Antilles. Les trois bâtiments qui marchent vers Toulon sous les ordres du chevalier de Caylus sont attaqués dans la nuit du par quatre vaisseaux britanniques et une frégate naviguant sous pavillon néerlandais[57]. Le combat dure trois heures et se termine par des excuses britannique[58].

En 1742, la situation se tend encore, avec l’entrée dans Toulon d’une escadre espagnole qui s'y réfugie après avoir transporté des troupes en Italie avec l’aide des vaisseaux français (février). Une escadre britannique vient immédiatement bloquer le port et n’hésite pas à s’en prendre aux navires de commerce qui passent dans les environs[59]. En , la Navy brûle cinq galères espagnoles venues se mettre à l’abri à Saint-Tropez, puis menace, en décembre, d’incendier la ville. Les forces britanniques mouillent à leur aise aux îles d’Hyères et établissent un véritable campement à Port-Cros[59]. Elles y font reposer les malades et les blessés, reçoivent le ravitaillement qui arrive de Minorque, carènent les navires, et y pratiquent des exercices de tir. En avril et , les batteries du cap Cépet tirent quelques coups de canons sur deux bâtiments britanniques qui poursuivent plusieurs français[59]. L’affaire se termine par des explications et excuses réciproques, alors que la situation est de plus en plus humiliante pour les Français qui subissent à Toulon un blocus impitoyable alors que la ligne officielle des deux gouvernements reste la paix.

La guerre ouverte : une Marine royale sans complexe face à la Royal Navy

[modifier | modifier le code]

La rupture officielle n’intervient qu'en 1744, mais la flotte est sur le pied de guerre depuis longtemps. À Brest, on ressort des cartons les projets d’invasion de la Grande-Bretagne et on y consacre d’importants moyens. Une escadre de dix-neuf vaisseaux quitte le Ponant en février pour protéger le débarquement du prétendant Stuart accompagnée d'une forte armée, mais rebrousse chemin devant Calais à cause du mauvais temps, d’une force britannique très supérieure (vingt-cinq vaisseaux) et de la mort de son chef[60]. Maurepas cherche à faire le blocus de Gibraltar mais en vain[61]. La surprise vient de Toulon avec le combat du cap Sicié qui met fin à vingt-deux mois de blocus britannique et libère l'escadre espagnole. C'est une classique bataille en ligne de file qui oppose les vingt-huit vaisseaux franco-espagnols de Court La Bruyère et Navarro aux trente-trois voiles et neuf frégates de Matthews (). La canonnade, longtemps indécise, tourne finalement à l'avantage des deux alliés qui repoussent l'attaque britannique. Cette victoire aujourd'hui oubliée eut à l'époque un retentissement considérable : elle laisse trois vaisseaux britannique hors de combat (dont le navire amiral) et expédie en cour martiale deux amiraux et onze commandants de la Navy[62].

Maurepas voit dans ce combat la réussite de sa conception des vaisseaux et en profite pour demander une forte hausse des dépenses pour la marine afin de protéger les îles françaises et le commerce colonial. Sa lettre mérite d’être reproduite : « J’ai trop souvent entendu dire par des ministres étranger que notre marine était trop négligée, qu’il vaudrait mieux que le roi eût 50 000 hommes de moins et cinquante vaisseaux de plus, qu’on ne pourrait imaginer l’effet que cette augmentation de vaisseaux produirait sur les cours étrangères, que se serait le moyen le plus sûr de se faire craindre et respecter, de se procurer des alliés et de prévenir les guerres que l’agrandissement de notre commerce et la faiblesse de nos forces navales nous occasionne »[63]. Mais Louis XV ne se laisse pas convaincre et n'accorde qu'une partie des crédits.

Ce manque relatif de moyens n'empêche pas Versailles de monter une nouvelle tentative de débarquement en Angleterre. Un corps expéditionnaire est rassemblé dans le nord. Il doit embarquer sous les ordres du duc de Richelieu pour aller soutenir le prétendant Charles Edouard Stuart qui a réussi à débarquer en Écosse en 1745. Mais la Royal Navy bloque la côte, et parfois réussit à couler ou incendier les navires de débarquement, rassemblés essentiellement à Boulogne, puis à Dunkerque et Calais. En , tous les navires regagnent leur port d'attache[64]. « Une malédiction semble peser sur toutes les tentatives de débarquement en Angleterre », note André Zysberg[65]. La Royal Navy, malgré tout impressionnée par cette entreprise qui suit celle de 1744, décide de monter un raid de représailles sur Lorient, le grand port de la Compagnie des Indes. C'est cependant un échec. Les 8 000 soldats britanniques débarqués sur la plage du Pouldu en rembarquent peu après sans avoir rien tenté alors que la côte française est presque sans défense[66]. Lestock, qui commande le corps britannique a été surpris de la facilité de l'entreprise, et craignant de tomber dans un piège, a préféré plier bagage alors que Lorient n'avait que de maigres fortifications gardées par 1 400 hommes. Le chef britannique doit se contenter de canonner Quiberon, ne peut obtenir la capitulation de Belle-Île, fait une double descente aux îles Houat et Hoëdic, puis remet finalement à la voile pour le Royaume-Uni[67].

En Amérique du Nord, tous les regards étaient tournés vers Louisbourg, apparue dès le début de sa construction comme un « pistolet braqué sur le cœur de la Nouvelle-Angleterre »[68]. Une virulente propagande anti-française s'était développée dans les colonies britanniques et prenait des allures de croisade protestante contre les « papistes » (catholiques) canadiens. Le déclenchement officiel des hostilités pousse les Anglo-Américains à monter une expédition pour attaquer la place. Les forces qui se rassemblent à Boston en (4 000 hommes de troupes et des milices) sont bénies par les pasteurs avant de monter sur les vaisseaux[68]. L’opération est un succès : cette armée débarque sans encombre et réussit à faire capituler la forteresse, mal défendue par une garnison en révolte, en 49 jours ()[69]. Cette défaite permet la capture de nombreux vaisseaux marchands[70] et ouvre les portes de la Nouvelle-France à l’invasion. La réaction de Maurepas, cependant, est déterminée : il monte l’année suivante une expédition de reconquête avec cinquante-cinq à soixante bâtiments de charge portant 3 500 hommes de troupe escortés par dix vaisseaux, trois frégates et trois navires à bombarde[71]. Cette affaire nous montre une Marine royale sans complexe, puisqu’on prévoit même de détruire Boston en représailles… Mais à Brest, où l’on n'a pas vu de tels armements depuis des décennies, on peine à rassembler les moyens requis. L’expédition, confiée au duc d’Anville, part tard dans la saison, traverse lentement l’Atlantique à cause de vents contraires aux Acores et n’arrive devant Louisbourg qu’à l’automne 1746. Elle est bousculée par les tempêtes, puis ravagée par les épidémies et doit rentrer sans avoir combattu[71]. Cet échec total ne remet pas en cause la combativité des équipages, mais illustre les limites logistiques et sanitaires de l’époque quant à la conservation des aliments frais et à la lutte contre les maladies contagieuses, problème auquel est aussi confronté la Royal Navy. L’échec sur Louisbourg n’est cependant pas catastrophique car les Anglo-Américains se montrent incapables d’exploiter leur succès. Le Canada français restera inviolé jusqu’à la fin de la guerre malgré l’inertie de son gouverneur[72].

Aux Indes, la situation tourne à l'avantage des Français, avec la prise en 1746 de Madras, le « Londres indien ». L'opération est orchestrée avec brio sur terre par Dupleix et sur mer par La Bourdonnais avec une poignée d'hommes et de navires. Ce dernier réussit à armer une petite escadre de fortune de neuf bâtiments dont un seul, l'Achille (70 canons), est un véritable vaisseau de guerre, les autres étant des bâtiments de la Compagnie des Indes armés en flûte. Il livre une difficile bataille devant Négapatam aux six vaisseaux de guerre du Britannique Peyton () et le met en fuite[73]. Cette victoire donne aux Français le golfe du Bengale, assure la protection de Pondichéry, puis le blocus et la prise de Madras, faiblement défendue par une maigre garnison équipée d'une artillerie obsolète. C'est un coup très dur pour le commerce britannique en Inde. Dupleix écrase avec 1 000 hommes (300 européens et 600 cipayes) les 10 000 indiens arrivés en renfort à la solde des Britanniques[74]. La victoire est en partie gâchée par la violente dispute qui oppose Dupleix à La Bourdonnais au sujet du sort de Madras, le premier voulant conserver la ville ou la détruire, le second voulant la rendre contre rançon[75]. La Bourdonnais, exaspéré, rentre avec ses vaisseaux sur l'Isle de France alors que Dupleix rase la ville[76]. Pour venger cette offense, l'amirauté britannique dépêche une flotte avec 6 000 soldats, alors que Dupleix n'a plus de soutien naval. En vain. Pondichéry est copieusement bombardée, mais Dupleix repousse les assiégeants (1748), et Madras reste entre les mains des Français[77]. Le conflit ébranle les comptes de la Compagnie, mais son prestige en Inde en sort relevé et place celle-ci en position très favorable pour l'après-guerre.

Dans les Antilles, les Britanniques s’emparent des îles de Saint-Vincent, Sainte-Lucie et Tobago. Mais ce sont des coups d'épingle car les colonies les plus prospères comme la Guadeloupe, la Martinique et Saint-Domingue restent épargnées. La France n'entreprend rien contre les îles britanniques alors qu'une attaque sur la Jamaïque était sans doute possible en se joignant aux forces espagnoles. En fait, aucun des belligérants ne souhaite entreprendre une guerre acharnée aux Antilles à cause des épidémies tropicales qui déciment souvent les escadres (voir plus haut). À cela s'ajoute la pression des colons, ces derniers redoutant de voir les opérations militaires gêner leurs fructueuses activités (légales ou de contrebande)[66]. La région n’est cependant pas exempte d’engagements militaires. Bien que mineurs, ils sont loin d’être défavorables à la marine royale. En , entre deux missions d’escorte, Conflans, avec quatre bâtiments, disperse au large de Saint-Domingue une escadre britannique forte de cinq vaisseaux, une frégate et dix corsaires[78]. Guichen et Du Chaffault, alors jeunes officiers, livrent de nombreux combats aux corsaires britannique qui pullulent entre Saint-Domingue, Cuba et la Jamaïque. En 1747, ils tiennent en échec une division britannique de cinq vaisseaux (dont un trois-ponts de 110 canons)[78].

L'exploit le plus important est resté longtemps anonyme, du fait de sa réussite sans combats majeurs ni pertes importantes jusqu'en 1747. Il s'agit de l'escorte des convois marchands mise en place pour résister au blocus britannique. Le ministre éprouve le besoin de s'en expliquer en 1745 dans un long mémoire : « Le commerce fait la plus grande richesse et conséquemment la puissance des États… Les forces maritimes sont absolument nécessaires pour le soutien du commerce et la défense d'un État bordé par la mer »[79]. Une stratégie qui n'est pas nouvelle, puisqu'on y avait déjà eu recours lors du conflit précédent, mais menée avec une réelle efficacité compte tenu de la supériorité britannique : « Contrairement à ce qui a souvent été écrit, les meilleurs officiers de la Marine sont affectés à ces escortes dont ils se sont parfaitement acquittés, et les chambres de commerce des ports leurs adressent des félicitations », note Patrick Villiers[80].

Sur les quarante-quatre vaisseaux disponibles en , Maurepas en déploie vingt-et-un, soit presque la moitié, sous forme de petites escadres dans l’Atlantique ou aux Antilles pour protéger le commerce colonial[81]. Dans un premier temps, la tactique choisie est celle de la route patrouillée. Les escadres croisent à l’arrivée des routes adoptées par les marchands qui arrivent des Antilles ou du Canada. Dans l’autre sens, les marchands sont escortés du départ des ports français jusqu’à 10 lieues à l’ouest du cap Ortegal[82]. Cette tactique a aussi pour but de s’en prendre au commerce ennemi car les chefs d’escadre ont pour ordre d’attaquer les marchands britannique qui empruntent les mêmes routes[82]. Lors d'une de ces patrouilles, un vaisseau britannique imprudent est capturé au large du Portugal. Cette prise militaire ne peut compenser les maigres résultats des routes patrouillées : des dizaines de navires marchands sont pris dans les Antilles par les corsaires et les vaisseaux britannique de à . Les chambres de commerce réclamant une protection plus efficace, le ministère publie dans un deuxième temps une ordonnance qui rend obligatoire les convois escortés de bout en bout sous peine de 500 livres d’amende (). En échange cette protection, une taxe de 5 % sur les marchandises est demandée à l’aller et de 12 % sur les retours, taxe finalement ramenée à 8 %[82].

En 1745, trois convois partent pour les Antilles (dont un de cent-vingt-trois voiles en septembre) et deux en reviennent. Sur place, Létenduère tient en respect les flottes de Towsend et de Davers alors que MacNemara repousse les vaisseaux du commodore Lee[78]. Duguay a plus de mal : alors qu’il n’a que deux bâtiments pour escorter quarante-trois navires marchands, il est attaqué au large de la Martinique par les huit vaisseaux et trois frégates de Towsend. Duguay réussit malgré tout à sauver vingt-sept marchands, soit les deux-tiers du convoi[83]. Les huit vaisseaux de Piosin protègent l’arrivée à Cadix d’un convoi franco-espagnol de 10 millions de piastres. En 1746, deux départs seulement, mais Conflans et Dubois de La Motte escortent sans perte deux-cent-cinquante et quatre-vingt navires[80]. Le premier convoi, très richement chargé, embarquait 6 000 hommes protégé par quatre vaisseaux seulement (juin)[84]. Dubois de La Motte doit livrer bataille entre la Martinique et Saint-Domingue contre le commodore Digby Dent pour protéger les quatre-vingt voiles du deuxième convoi, mais repousse l'attaque (décembre). Peu avant, Conflans était reparti sur la France avec cinq vaisseaux et un convoi de quatre-vingt-dix voiles (septembre). Au large de Terre-Neuve, il croise un gros convoi britannique de soixante-dix transports accompagné de deux vaisseaux de ligne (). Conflans en profite pour prendre une revanche sur l’interception de Duguay l’année précédente : il capture vingt navires de commerce et l’un des deux escorteurs (un navire de 50 canons), puis touche Brest sans encombre le [78]. De son côté, La Galissonnière, parti patrouiller jusque sur les côtes du Brésil, ramène six précieux bâtiments de la Compagnie des Indes[80]. Duguay, qui prend le chemin du retour en 1746, réussit par ses manœuvres à déjouer la surveillance britannique et à protéger les cinquante navires sortis de la Martinique. En , Dubois de La Motte appareille avec les soixante-quatre voiles du convoi des Antilles estimé à 40 millions de l.t, soit deux fois le budget de la Marine[80]. Au départ, il repousse près de la Martinique une nouvelle tentative d’interception de Digby Dent. À l’arrivée, il tombe dans l’escadre du commodore Fox qui surveille les côtes françaises avec neuf vaisseaux. Malgré son infériorité (trois bâtiments de guerre), il glisse entre les doigts des Britanniques et fait entrer son convoi dans Brest sans pertes. Le succès des convois escortés est clôturé en 1747 par Guichen, qui réussit seul à protéger six marchands richement chargés en route pour la métropole[78].

L'historien Étienne Taillemite, qui a étudié cette politique des convois, parle de « bataille de l'Atlantique au XVIIIe siècle »[85]. André Zysberg, qui reprend l'argumentation, ne parle pas de victoire française mais estime tout de même que le Royaume-Uni n’a pas gagné cette bataille[86]. Patrick Villiers conclut à une « réussite relative de la politique des convois » car le commerce colonial, sauvé par la marine de guerre, subit malgré tout une contraction[87]. Contraction qu'il est par ailleurs difficile de mesurer réellement aux départs des Antilles car nombre de planteurs ont recours au pavillon neutre néerlandais pour continuer à inonder le marché d'Europe du Nord en sucre français, au grand dam des Britanniques[88]. Malgré l’incertitude des statistiques, le commerce colonial français se serait maintenu à 60 % du trafic du temps de paix[89].

La part des corsaires

[modifier | modifier le code]

La guerre de course fait rage comme lors des conflits précédents. Elle a été souvent négligée par les historiens qui n’y voient qu’une riposte du faible (sous-entendu la France) au fort (sous-entendu le Royaume-Uni) pour tenter d’avoir une politique navale à peu de frais lorsque l’on n’est pas capable de financer de grandes escadres, les seules à même de contrôler les mers. Bien à tort. Ce ne sont pas les corsaires qui décident du sort d'une guerre navale, mais la course en fait partie intégrante et son impact économique et stratégique ne saurait être négligé[90]. Cette activité prédatrice est financée par des marchands et des gens d'affaires, voire des grands seigneurs de la Cour, qui participent aux armements corsaires en espérant un fructueux bénéfice. Les armateurs et l'encadrement des équipages viennent du transport maritime en temps de paix[90]. Les statistiques globales de la course française ont disparu pour 1744-1748, mais les études menées par Patrick Villiers font apparaître à peu près quatre cents armements corsaires[91]. En Métropole, on retrouve en tête les villes qui arment traditionnellement à la course comme Dunkerque, Calais, Boulogne, Cherbourg, Saint-Malo, mais on voit émerger aussi Bayonne. La Manche et la mer du Nord étant sous domination de la Royal Navy, les ports corsaires y arment de petits navires rapides afin d’échapper aux frégates britanniques. Situation qu’on ne retrouve pas dans l’Atlantique et qui explique l’essor de Bayonne qui arme comme Saint-Malo de plus gros corsaires pour s’en prendre aux navires britanniques dans les Açores ou au large de Gibraltar[92].

On peut estimer à mille-deux-cents/mille quatre-cents prises et quatre-cent-cinquante rançons le total des captures métropolitaines. À Dunkerque, la valeur des captures se monte à 12 millions de l.t., en dépit des corsaires pris ou bredouilles. Un armement malouin sur deux est bénéficiaire mais les prises de la « cité corsaire » se montent à 10-12 millions de l.t.. Avec 12-15 millions de prises, Bayonne confirme sa place de plus importante ville corsaire de métropole pendant cette guerre. La course métropolitaine aurait rapporté l'équivalent de deux ans de commerce colonial. À ces chiffres il faut ajouter l’émergence de la course antillaise, qui se développe à partir de Saint-Domingue mais surtout de la Martinique. De 1744 à 1747, entre vingt et cinquante corsaires martiniquais saisissent plus de trois-cent-cinquante navires pour 10 millions de l.t[92], ravitaillent l’île et gênent considérablement le commerce colonial britannique. La correspondance des gouverneurs britanniques des West Indies fait part des plaintes incessantes des planteurs britanniques contre les corsaires français, au point que la Royal Navy doit dépêcher une escadre de blocus devant l’île[93]. Il était prévu qu'une active guerre de course puisse être lancée depuis Louisbourg contre l'important trafic sur les côtes de la Nouvelle-Angleterre[42], mais la chute de la forteresse au début des hostilités (voir plus haut) en brisa toute velléité. Les Espagnols, qui pratiquent aussi la course, saisissent entre huit-cents et mille navires. Finalement, plus de trois-mille-quatre-cents navires britannique sont capturés pendant le conflit pour une valeur minimale de 100-120 millions de l.t. La guerre de course n’est donc en rien une activité marginale pour la France (comme pour l’Espagne) mais c’est aussi elle qui subit les plus lourdes pertes : plus de la moitié des marins français faits prisonniers sont des corsaires[94]. Londres délivre aussi de nombreuses autorisations pour armer en course depuis ses côtes et les ports de New York et Boston, mais la course britannique se révèle décevante. Deux-mille-cinq-cent-vingt-huit navires français et espagnols sont saisis, soit huit-cents de moins que du côté adverse et la Royal Navy concurrence fortement – si l’on peut dire – ses propres corsaires car c’est elle qui assure plus de la moitié des prises[95]. Elle doit aussi, comme sa consœur française, organiser des convois marchands escortés pour mettre à l’abri ces derniers de la prédation adverse.

Un conflit qui se termine à temps ?

[modifier | modifier le code]

En Méditerranée la situation évolue aussi progressivement en faveur des Français même si les opérations y restent secondaires. Après la bataille du cap Sicié, Maurepas visite Toulon et partage l’escadre en quatre divisions de quatre ou cinq vaisseaux chacune. Elles font des croisières heureuses à Malte, Tunis, Gibraltar, Cadix, Villefranche, Nice et jusqu’au Levant pour escorter des marchands[96]. Massiac, par exemple, accompagne sans pertes un convoi de quarante-deux voiles en 1746[97]. Des petits transports de troupes vers la frontière italienne sont protégés sans mal, mais la pénurie de matelots gène les armements. La Royal Navy mouille régulièrement sur les côtes provençales, mais sans pouvoir reprendre le blocus levé en 1744. En 1745, une escadre britannique de seize vaisseaux et quatre galiotes à bombes parait devant Toulon. On craint une attaque générale comme en 1707. On met aussitôt le port en état de soutenir un siège. Fausse alerte. Cette force court le long de la côte vers Gênes en bombardant Savone et San Remo. « Ces messieurs tonnent volontiers dans les choux », note un officier de Toulon[98]. En , une escadre britannique de vingt vaisseaux s'empare des îles de Lérins. De là, elle assiège Antibes, mais sans succès. En , Bompar reprend les îles avec une flottille improvisée et y fait 500 prisonniers. De manière générale, les historiens, des deux côtés de la Manche, font le constat que les chefs sont excellents côté français et d'une « médiocrité insigne » côté britannique[99].

Cette guerre est donc très décevante pour le Royaume-Uni, qui ne parvient pas, malgré sa supériorité navale, à s'emparer des colonies françaises — hormis Louisbourg — et à étouffer son commerce. Il faut presque attendre la fin du conflit pour que l'amirauté britannique réagisse et change de stratégie. La Royal Navy voit d'abord arriver une génération de chefs nouveaux (Anson, Hawke) qui succèdent aux vieux amiraux, puis met en place une nouvelle escadre, le Western Squadron. Cette dernière a pour mission de surveiller les côtes françaises de l'Atlantique et le port de Brest en particulier, ce qui aboutit à la reprise des grands affrontements en 1747[100] et à une traque plus efficace des corsaires. Les batailles du cap Ortegal () et du cap Finisterre () voient les divisions sorties de Brest se sacrifier pour sauver en partie les convois qui filent vers les Amériques et les Indes[101]. La première bataille met aux prises les six vaisseaux de La Jonquière aux quatorze d'Anson, la seconde les huit vaisseaux de Létanduère aux quatorze de Hawke. Les deux divisions succombent après des combats acharnés, révélant au passage la qualité des nouveaux vaisseaux français de 74 canons alors que les Britanniques essuient de lourdes pertes.

La division capturée au cap Ortegal escortait deux convois qui devaient se séparer au large des côtes espagnoles. Un premier de quarante navires de transport de troupes avec le nouveau gouverneur du Canada ayant pour mission de reconquérir Louisbourg ; un second, essentiellement commercial, de quinze voiles à destinations des Indes. La défaite fait capoter l'opération sur Louisbourg, mais une partie du convoi qui n'a pas été capturé (seize navires sur quarante) parvient à destination et apporte ainsi quelques renforts à la Nouvelle-France[102]. Quant au convoi pour les Indes, il n'essuie pratiquement aucune perte. À la suite de cette bataille, Maurepas renforce l'escorte. Celle-ci est portée à huit vaisseaux, dont quatre de force (un 80 canons et trois de 74) alors qu'il n'y en avait qu'un seul (l’Invincible, 74) au premier affrontement. Le combat du cap Finisterre est particulièrement acharné, mais deux vaisseaux, le Tonnant (80, navire amiral), partiellement démâté, et l’Intrépide (74) qui traverse la ligne britannique pour secourir son chef, réussissent à s'échapper alors que le convoi se sauve vers les Antilles. L'escadre britannique, épuisée, ne peut se saisir des deux vaisseaux en fuite[103]. Ces deux batailles aujourd'hui totalement oubliées vont cependant avoir des répercussions considérables sur l'organisation de la Royal Navy, et finalement, influer fortement sur la préparation du conflit suivant (voir plus bas).

Sur le plan commercial, les victoires britanniques de 1747 ont des impacts limités, puisque moins de quarante navires ont été pris sur deux-cent-cinquante[104]. La situation est nettement plus délicate pour la marine de guerre, puisqu'avec vingt-trois vaisseaux et frégates pris, coulés, naufragés les deux dernières années de la guerre, la situation est devenue intenable, même en tenant compte du fait que les lancements n'ont jamais cessé pendant le conflit. De soixante-dix-neuf vaisseaux et frégates en 1745, on est tombé à cinquante en 1748. vingt-sept vaisseaux sont en très mauvais état ou carrément hors de service[105]. Sur les 35 000 marins français — de guerre, de commerce et de course — capturés entre 1744 et 1748, près de 12 000 l’ont été rien que pour la seule année 1747[106]. Les derniers armements sont extrêmement minces faute de moyens. En , un petit convoi escorté par trois vaisseaux quitte Brest pour les Indes avec quelques renforts. Son navire amiral, partiellement démâté par un coup de vent, est capturé alors qu'il cherche à regagner Brest. Le reste de l’escadre, qui s’égrène dans l’Atlantique, arrive à bon port mais sans rien changer à la situation militaire dans la région[107]. À Toulon, c’est aussi trois vaisseaux qui sont péniblement équipés pour la même destination, mais la signature de la paix stoppe l’expédition à Cadix[108]. La paix d'Aix-la-Chapelle arrive juste à temps pour empêcher un effondrement dont heureusement le Royaume-Uni n'est pas consciente. La Royal Navy, qui sort d'une guerre bien plus longue (elle avait commencé en 1739 contre l'Espagne) et qui a eu bien du mal sur les batailles de 1747 est heureuse d'en finir aussi, d'autant que les finances sont exsangues et que l'armée britannique est sortie étrillée des combats aux Pays-Bas autrichiens : « Nous l’échappons belle », lâche le comte de Chesterfield après la signature des préliminaires de paix[109].

Les insuffisances de l'entre-deux-guerres (1749-1754)

[modifier | modifier le code]| Année | Millions de l.t | Année | Millions de l.t | Année | Millions de l.t |

|---|---|---|---|---|---|

| 1749 | 20 | 1751 | 19,7 | 1753 | 17,3 |

| 1750 | 21,6 | 1752 | 22,2 | 1754 | 17,7 |

| En millions de livres tournois. Pour la Marine seule, dépenses coloniales non comprises[47]. | |||||

Le traité de paix d’Aix-la-Chapelle en 1748 rend à la France Louisbourg en échange de Madras et semble établir un équilibre entre les deux puissances navales, mais la tension entre Versailles et Londres reprend avec la concurrence commerciale[110] et les questions coloniales au sujet de l'Amérique du Nord et des Indes. Les risques que se déclenche un nouveau conflit sont donc considérables.