Semaine sanglante — Wikipédia

| Date | – (7 jours) |

|---|---|

| Lieu | Paris |

| Issue | Victoire du gouvernement de Versailles |

| 120 000 à 130 000 hommes[1],[2] | 20 000 à 170 000 hommes[3],[4] |

| 400 morts[4] 3 000 blessés[4] ~ 50 à 100 otages fusillés[5],[6][réf. incomplète] | 5 700 à 15 000 morts[7],[8] (dont 2 000 à 4 000 au combat[9],[7] et 1 400 à plusieurs milliers de prisonniers fusillés[10],[7]) 43 522 prisonniers[11] |

Campagne de 1871 à l'intérieur

Batailles

La Semaine sanglante, du dimanche au dimanche , est la période la plus meurtrière et l'épisode final de la Commune de Paris, au cours duquel l'insurrection est écrasée et ses membres exécutés en masse. Elle s'inscrit dans le cadre de la campagne de 1871 à l'intérieur menée par le gouvernement de Versailles contre les communes insurrectionnelles établies ou en projet que connaissent plusieurs grandes villes françaises.

Depuis le soulèvement du , les fédérés contrôlent l'administration municipale de la capitale tandis que l'armée régulière réorganise ses forces sous les ordres du chef du pouvoir exécutif Adolphe Thiers et du maréchal Patrice de Mac Mahon. En avril, les Versaillais entreprennent le bombardement des forts et des quartiers de l'Ouest parisien. Le dimanche dans l'après-midi, forts de cinq corps d'armée et de 120 000 à 130 000 hommes, ils donnent l'assaut et franchissent l'enceinte de la capitale au Point-du-Jour qui n'est pas défendu. Les combats se poursuivent pendant sept jours et les Versaillais se heurtent à une défense de plus en plus acharnée, mais les incendies déclenchés par les communards pour protéger leurs barricades ne peuvent interrompre l'avancée des troupes régulières, et le massacre de 147 insurgés au mur des Fédérés marque la fin de la reconquête de la capitale. La dernière barricade tombe dans l'après-midi du .

Le bilan humain de la Semaine sanglante est lourd mais il n'est pas établi précisément. Les historiens du début du XXIe siècle s'accordent à reconnaître les massacres systématiques commis par les Versaillais et évoquent un nombre d'au moins 10 000 morts du côté des insurgés, tandis que ces derniers se livrent à près d'une centaine d'exécutions d'otages. Les incendies et l'emploi massif de l'artillerie pour tourner les barricades entraînent des destructions massives dans toute la capitale et touchent la plupart des grands monuments de la ville.

Dès la fin de la Semaine sanglante, le gouvernement mène une répression judiciaire de grande ampleur : plusieurs dizaines de milliers d'individus sont arrêtés et jugés, 10 137 condamnations sont prononcées contradictoirement et 3 313 condamnations par contumace, que ce soit à la peine de mort, à la déportation, à la détention ou au bannissement. Plusieurs milliers d'insurgés parviennent à s'exiler et le combat pour l'amnistie des communards, porté par de grandes figures républicaines comme Victor Hugo ou Georges Clemenceau, prend fin entre 1879 et 1880 par l'adoption de deux lois votées dans un vœu de réconciliation nationale.

La Semaine sanglante constitue un des épisodes de guerre civile majeurs de l'histoire de France, dont le souvenir s'inscrit dans la culture du mouvement ouvrier international, de la gauche française, du mouvement anarchiste et plus largement chez les partisans de la démocratie directe.

Origines

[modifier | modifier le code]Du siège de Paris à la capitulation française

[modifier | modifier le code]

Le , la France déclare la guerre à la Prusse. Après la capitulation de l'armée de Napoléon III à Sedan, les députés parisiens proclament la République le mais la guerre se poursuit et Paris est assiégé dès le [12].

Isolée du reste de la France, la capitale livre une résistance acharnée. Des centaines de milliers d'hommes rejoignent les rangs de la Garde nationale et l'exaltation révolutionnaire donne lieu à plusieurs soulèvements populaires qui exigent l'instauration d'une Commune. L'annonce de la signature de l'armistice le est vécue comme une trahison par une grande partie de la population parisienne qui a consenti de nombreux sacrifices et subi les affres des bombardements prussiens au cœur d'un hiver des plus rigoureux pour empêcher l'ennemi de pénétrer dans ses murs[13].

Soulèvement parisien et réaction versaillaise

[modifier | modifier le code]Les élections législatives du portent à la Chambre une majorité monarchiste et réactionnaire, ce qui accélère la rupture entre les départements ruraux partisans d'une paix sans honneur et le peuple parisien résolument hostile à l'armistice. L'opération de police entreprise par le gouvernement le pour récupérer les canons de la Garde nationale parisienne entraîne un nouveau soulèvement populaire[13]. La France se retrouve alors dans une situation de guerre civile entre d'un côté le gouvernement d'Adolphe Thiers, qui a fui à Versailles, où siège aussi l'Assemblée nationale qui le soutient, et de l'autre la Commune de Paris, élue le et installée deux jours plus tard[14],[12].

Le gouvernement entend endiguer l'insurrection et, dès le , l'armée versaillaise occupe le fort du Mont-Valérien[15]. Le , à la tête d'une brigade de cavalerie, le général de Galliffet lance des patrouilles contre les forts et les avant-postes parisiens. Le , lors d'une reconnaissance offensive vers Courbevoie, les Versaillais capturent des insurgés dont cinq sont fusillés sur ordre du général Vinoy[16]. Ils installent également une batterie qui leur permet de bombarder le pont de Neuilly et une partie des remparts[15].

En réponse, les fédérés tentent une sortie le lendemain mais l'offensive échoue[15]. Ils arrêtent à leur tour des otages : comme le souligne l'historien Xavier Boniface, « la spirale des représailles est enclenchée, la guerre civile commence »[16].

L'armée versaillaise entreprend un second siège de Paris du au et cherche à empêcher les communards d'organiser une sortie : les Allemands étant stationnés au nord et à l'est de la capitale, leur action se concentre au sud et à l'ouest[17]. La capitale étant solidement protégée par son enceinte, le gouvernement adopte une stratégie prudente d'investissement progressif de la capitale. Il craint notamment que l'armée se débande, que l'Assemblée le renverse, que les grandes villes rejoignent le soulèvement parisien ou que les Prussiens, qui occupent encore le territoire, interviennent[18]. Dès lors, les Versaillais bombardent régulièrement les alentours de Paris, en particulier les forts qui protègent la ville dont ceux d'Issy et de Vanves[19],[17].

Forces en présence

[modifier | modifier le code]L'armée versaillaise

[modifier | modifier le code]

Après le soulèvement du , l'armée régulière se replie à Versailles où siègent l'Assemblée nationale et le gouvernement dirigé par Adolphe Thiers. Ce dernier entreprend de réorganiser les troupes dans le but de reprendre au plus vite la capitale[20]. La nouvelle armée, formée par décret le et dont le commandement est confié au maréchal de Mac Mahon[21], est constituée d'éléments d'origines diverses : lignards, chasseurs à pied, soldats de l'infanterie de marine, de la légion étrangère et fusiliers marins[20].

Des prisonniers de retour d'Allemagne sont progressivement intégrés aux régiments provisoires et pour assurer l'union des troupes, le gouvernement « multiplie les gestes de bonne volonté » : les promotions sont nombreuses, le ravitaillement est particulièrement soigné et les uniformes sont renouvelés[20]. Des gratifications incitatives en nourriture, vin ou argent sont accordées aux meilleurs éléments[16]. Par ailleurs, la discipline est renforcée : afin d'éviter la contagion politique et d'endiguer le risque de fraternisation avec les insurgés, des unités compromises lors des émeutes à Montmartre le sont dissoutes et certains de leurs membres sont envoyés en Afrique du Nord, cependant que les actes d'insubordination sont punis sévèrement[20]. La résistance des fédérés et certains actes symboliques comme la destruction de la colonne Vendôme tendent à renforcer la détermination des soldats de l'armée régulière. Exploitant cette soif de revanche, la propagande du gouvernement relaie auprès des troupes des représentations péjoratives des communards[16].

Avant l'assaut de la capitale, l'armée versaillaise regroupée au camp de Satory[21] est divisée en cinq corps dont un seul est confié à un général républicain, Justin Clinchant[20]. Les effectifs sont nombreux, évalués entre 120 000[1] à 130 000 hommes[2]. Le plan d'attaque est adapté au combat de rues et l'accent est mis sur la mobilité et la rapidité des troupes. Les unités de pointe se déplacent sans leurs sacs et le paquetage est réduit au minimum. Des compagnies de 60 francs-tireurs sont constituées dans chaque régiment et l'attaque des barricades se fait systématiquement en utilisant l'artillerie pour limiter les pertes et faciliter la progression des hommes à pied[20].

La défense de la Commune

[modifier | modifier le code]Comme l'affirme l'historien Olivier Peynot, « il n'y eut jamais d'armée communarde au sens strict ». De fait, la défense de Paris est assurée par « un agglomérat de bataillons réunis en légion pour chaque arrondissement » mais leur action n'est ni coordonnée ni efficace[22]. Nommé délégué à la Guerre de la Commune le , Gustave Paul Cluseret tente d'organiser l'armée fédérée, mais après l'échec de la tentative de sortie ce même jour, il opte pour une stratégie défensive. Une commission des barricades est constituée pour superviser leur érection, mais les travaux sont lents. Par ailleurs, les réformes qu'il entreprend pour améliorer la discipline, l'administration et l'encadrement de la Garde nationale ont des résultats limités, tant son mode de fonctionnement, basé sur l'élection des officiers et des délégués, renforce les contestataires. Le , Cluseret est remplacé par un autre militaire de formation, Louis Rossel, qui démissionne dix jours plus tard. Charles Delescluze, un journaliste, lui succède[16].

Au début de la Semaine sanglante, la Garde nationale estime disposer de 170 000 hommes en armes, dont 80 000 dans les compagnies de combat, 10 500 en garnison dans les forts au sud et plusieurs milliers de réservistes dans les casernes[3]. Cependant, pour l'historien Robert Tombs, « la totalité des forces ne furent jamais disponibles simultanément »[3], et si la Garde nationale compte dans ses rangs des soldats compétents, expérimentés et déterminés, d'autres font preuve de tiédeur, n'étant « pas profondément convaincus par une idéologie révolutionnaire »[3]. Elle souffre également d'indiscipline, avec notamment quelques cas spectaculaires d'ivrognerie[3]. L'état-major se rend aussi compte que de nombreux bataillons exagèrent leurs effectifs, parfois pour percevoir des soldes, des équipements ou des rations supplémentaires, dont les surplus sont revendus[3]. D'après le communard Gaston Da Costa, la Commune ne pouvait compter que sur 20 000 combattants actifs, ce qui semble assez crédible pour Robert Tombs, « mais il faut rappeler que le niveau d'implication variait beaucoup : certains se contentèrent de poser quelques pavés sur les barricades tandis que d'autres combattaient jour après jour »[4].

Les communards disposent pourtant d'importantes réserves d'armes et de cartouches, cependant que les arsenaux continuent de fonctionner, mais toutes ne sont pas utilisées. D'après Olivier Peynot, sur les 400 000 fusils disponibles, moins de 115 000 sont utilisés, et sur les 1 740 pièces d'artillerie, seules 300 sont mises en action par les insurgés. Les quatre locomotives blindées dont le général Jarosław Dąbrowski s'était emparé à Asnières ne sont utilisées qu'à poste fixe et les douze canonnières dont dispose la flottille de la Commune sont désarmées et leur équipage est envoyé sur d'autres points de défense[22].

Déroulement

[modifier | modifier le code]

Dimanche : entrée des Versaillais dans Paris

[modifier | modifier le code]

Dessin d'Henri Riballier.

Le dimanche au matin, les lignes de défenses établies par les communards entre la porte d'Auteuil et la porte de Saint-Cloud ne sont ni armées ni occupées. De nombreux Parisiens assistent à un concert au profit des veuves et orphelins de la Garde au jardin des Tuileries[23]. Vers 15 h, Jules Ducatel, piqueur des Ponts et Chaussées et agent versaillais, monte sur le bastion 64 pour avertir les avant-postes des troupes versaillaises qui assiègent le saillant que forme le rempart du Point-du-Jour que ce point n'est plus gardé et que la voie est libre. Les Versaillais prennent possession de la porte de Saint-Cloud et de deux bastions voisins (62 et 63) sans rencontrer la moindre résistance[24].

Le général Douay et le général Vergé dépêchent deux compagnies du 37e régiment de ligne, quelques sapeurs et quelques artilleurs qui entrent dans Paris deux heures plus tard. Des coups de feu sont échangés avec quelques fédérés présents dans les environs mais les Versaillais sortent deux canons des remparts pour les retourner contre les communards. Le général de Ladmirault (1er corps), le général Clinchant (5e corps) et le général Vinoy (armée de réserve) reçoivent l'ordre de franchir l'enceinte pour occuper le terrain jusqu'à la ligne de chemin de fer de petite ceinture tandis que le maréchal Mac Mahon installe son quartier général à Boulogne[24].

La progression des Versaillais à travers les beaux quartiers de la capitale ne rencontre que peu de résistance[23]. Le Conseil de la Commune, qui est en train de juger Gustave Cluseret sous la présidence de Jules Vallès, tarde à réagir et n'envoie aucun renfort malgré la demande formulée par Jarosław Dąbrowski qui envisage une contre-attaque. Dans la soirée, Charles Delescluze, le délégué à la guerre de la Commune, fait même afficher une publication affirmant que les Versaillais sont repoussés[24]. Vers 19 h, ces derniers s'emparent pourtant de la porte d'Auteuil et progressent en trois colonnes vers le cœur de Paris en contournant plusieurs barricades : le château de la Muette, le Trocadéro et le pont d'Iéna sont pris successivement. Envoyé en reconnaissance, Adolphe Assi, l'un des membres du Comité central de la Garde nationale, est fait prisonnier[24].

À 2 h 30 du matin, les troupes du général Bocher forcent la porte de Versailles : l'armée régulière tient une ligne qui va du nord de la porte Dauphine à la porte de Sèvres, traversant les 15e et 16e arrondissements[24],[25].

- Affrontements au Point-du-Jour le .

- Les Versaillais progressant vers les remparts, dessin anonyme.

- La flottille versaillaise en action, peinture de Charles Leduc.

- Le Point-du-Jour après le passage de l'armée de Versailles, tableau de Jules Richomme (1871).

Lundi : progression vers le centre de la capitale

[modifier | modifier le code]

L'armée régulière reprend sa marche dès 5 h du matin et le 1er corps avance au nord vers la porte de Clichy en suivant le chemin de fer de ceinture. De leur côté, les fédérés tirent depuis les batteries installées sur la place de la Concorde et aux Tuileries, mais ils ne peuvent empêcher la progression des Versaillais[26]. Charles Delescluze ordonne aux batteries de Montmartre de concentrer leurs tirs sur le Trocadéro mais ses ordres sont exécutés tardivement. Il fait évacuer le ministère de la Guerre et se replie avec l'ensemble du personnel à l'Hôtel de ville. À 9 h, les dirigeants de la Commune se réunissent et adoptent la motion de Félix Pyat qui propose que chaque membre se rende dans son arrondissement pour diriger les barricades, abandonnant toute lutte coordonnée. À midi, une proclamation rédigée par Delescluze qui engage le peuple à résister est affichée dans toute la ville. De nombreuses barricades sont édifiées comme au square Saint-Jacques, dans les rues Auber, de la Chaussée-d'Antin, de Châteaudun, du Faubourg-Montmartre, de Notre-Dame de Lorette, des Martyrs, à l'église de la Sainte-Trinité, à La Chapelle, à la Bastille, aux Buttes Chaumont, à Ménilmontant, au Panthéon, au Père-Lachaise ou sur les grands boulevards comme celui de Saint-Michel[26]. L'historien Robert Tombs dénombre environ 900 barricades dressées par les défenseurs de la Commune tout au long de la Semaine sanglante[23].

Dans la matinée, deux divisions du 4e corps s'emparent de la caserne de la Pépinière et de l'église Saint-Augustin, malgré la résistance de plusieurs centaines de gardes nationaux. Les troupes du 5e corps se divisent en trois colonnes : la première prend la barricade de la place d'Eylau puis la porte Dauphine avant d'occuper le collège Chaptal, la gare Saint-Lazare ; la deuxième enlève successivement les places Saint-Ferdinand, de Courcelles et de Wagram ainsi que les portes des Ternes, Bineau et d'Asnières ; enfin la troisième traverse le faubourg Saint-Honoré pour faire la jonction avec les troupes du 4e corps qui remontent la rive droite de la Seine et la 3e division du corps de réserve qui vient de prendre le palais de l'Industrie. Le 4e corps occupe ensuite l'Arc de Triomphe sans résistance[26].

Sur la rive droite, les Versaillais prennent une centaine de canons sur le Champ-de-Mars puis l'École militaire, au terme d'un affrontement intense. Ils marchent ensuite vers le palais Bourbon et entament une répression sévère : dix-sept gardes nationaux qui viennent d'être faits prisonniers sont fusillés à la caserne Babylone. Vers 19 h, les militaires du 2e corps franchissent la porte de Versailles et descendent la rue de Vaugirard mais sont stoppés dans les environs de la gare Montparnasse où les fédérés ont installé des canons[26]. Au soir du , ils occupent néanmoins le quart de la ville[26], tandis que des incendies se déclenchent : les obus versaillais mettent notamment le feu dans les combles du ministère des Finances, rue de Rivoli[27],[28].

Mardi : premiers incendies et intensification des combats

[modifier | modifier le code]

Les communards intensifient la résistance. Le Comité de salut public saisit 500 000 francs à la Banque de France et autorise les chefs de barricade à réquisitionner vivres et outils puis, avec le Comité central de la Garde nationale, il adresse une proclamation à l'intention des soldats versaillais, les invitant à fraterniser, en vain[29]. Les Versaillais concentrent leur effort sur Montmartre qu'ils décident d'attaquer en contournant les barricades et les batteries orientées principalement vers le sud. La butte tombe pratiquement sans combat du fait de la désorganisation de ses défenseurs. Dans le même temps, les troupes communardes commandées par Benoît Malon finissent par abandonner le quartier des Batignolles, malgré une vive résistance[29].

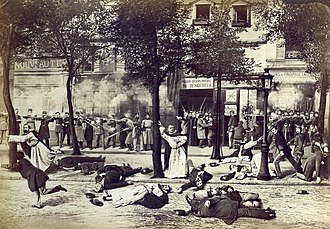

Comme la veille, la répression versaillaise est féroce : quarante-trois hommes et femmes sont fusillés au no 6 de la rue des Rosiers[a], là-même où les généraux Lecomte et Clément-Thomas avaient été exécutés le . L'un des chefs de la résistance communarde, Jarosław Dąbrowski, est également abattu d'une balle rue Myrha, avant de mourir deux heures plus tard à l'hôpital Lariboisière[29].

Dans l'après-midi, les troupes versaillaises descendent de Montmartre pour enlever les défenses des places Clichy, Blanche et Pigalle, malgré la résistance d'une centaine de femmes dont Louise Michel et Élisabeth Dmitrieff. La place Saint-Georges, l'église Notre-Dame-de-Lorette et le collège Rollin sont à leur tour occupés. Au centre de Paris, le 5e corps s'empare de la Concorde et de l'Opéra, tandis que le 2e corps fait tomber l'Observatoire. Pour retarder l'avance des Versaillais, Paul Antoine Brunel décide d'incendier tout le quartier. Vers 15 h, des gardes du 109e bataillon se saisissent de touries de pétrole au ministère de la Marine et mettent le feu aux bâtiments[29]. C'est le début des grands incendies qui vont ravager de nombreux monuments parisiens : le palais de la Légion d'honneur, le palais d'Orsay et la Caisse des dépôts sont brûlés[28],[23], de même que le palais des Tuileries, où Jules Bergeret avait installé son quartier général avec 600 hommes[30],[31].

Dans l'Est parisien, Auguste Passedouet fait ériger plusieurs barricades et renforce l'artillerie au parc des Buttes-Chaumont, rue de Puebla et au cimetière du Père-Lachaise. Plus au sud, Maxime Lisbonne et Jean Allemane tentent de mettre en état de défense le Panthéon en rassemblant des hommes de différents bataillons, mais de nombreux gardes nationaux refusent de se battre en dehors de leur quartier[29].

- Événements du .

- Épisode de la Commune, place de la Concorde, tableau de Gustave Boulanger (1871).

- Femmes défendant la barricade de la place Blanche, lithographie anonyme.

- Incendie des Tuileries, lithographie de Léon Sabatier et Albert Adam Paris et ses ruines (1873).

Mercredi : affrontements dans l'Est parisien

[modifier | modifier le code]

Cette journée est l'une des plus meurtrières du fait que les Versaillais progressent difficilement dans le réseau de rues étroites et fortement barricadées du centre de Paris, ce qui les oblige à utiliser plus massivement l'artillerie. Par ailleurs, sur la rive gauche, de nombreux insurgés sont fusillés, en particulier dans le Quartier latin. Une quarantaine de fédérés sont exécutés rue Saint-Jacques, tout comme Raoul Rigault, commandant du 114e bataillon et membre du conseil de la Commune. Sous les ordres de Maxime Lisbonne et Eugène Varlin, les insurgés qui défendent ce secteur se replient sur la rue Mouffetard, la rue des Gobelins et la Butte-aux-Cailles, où le général Walery Wroblewski a mis seize pièces d'artillerie en batterie[32].

Au nord, le 1er corps versaillais s'attaque aux gares de l'Est et du Nord, mais doit affronter une solide résistance sur le boulevard de Magenta. Au centre, le 5e corps fait tomber la porte Saint-Denis et la porte Saint-Martin. Les incendies de la veille se poursuivent et des feux sont allumés dans la journée au Louvre, dans des maisons rue Saint-Honoré, rue de Rivoli et rue Royale, au Palais-Royal, à l'Hôtel de ville, au Palais de justice, à la Conciergerie, à la Préfecture de police, au théâtre de la Porte-Saint-Martin et au Théâtre-Lyrique[28],[30]. La poudrière du Luxembourg saute également[32],[31].

Dans la matinée, les communards ayant quitté l'Hôtel de Ville rejoignent la mairie du 11e arrondissement qui devient le centre de la résistance et un vaste réseau de barricades est constitué de la caserne du Prince-Eugène aux Magasins réunis[32]. Dans la soirée, ils font exécuter Monseigneur Darboy, archevêque de Paris, et cinq autres otages dont Louis-Bernard Bonjean, président de la Cour de cassation. La mort de l'archevêque, qui avait tenté de faciliter l'échange d'Auguste Blanqui contre des prisonniers fédérés, ôte le dernier espoir d'arrêter l'effusion de sang[33]. Son exécution n'est pas une manifestation d'irréligion mais plutôt d'anticléricalisme, de refus du conservatisme de l'Église catholique[34].

- Événements du .

- La Villette cernée par les troupes versaillaises, , tableau de Gustave Boulanger.

- Incendie du Palais de Justice.

- Incendie de l'Hôtel de ville.

- Combats rue de Rivoli, par Léon Sabatier.

Jeudi : prise finale de la rive gauche

[modifier | modifier le code]

Le au soir, les Versaillais tiennent une ligne qui va de la gare de l'Est au parc Montsouris en passant par la place du Château-d'Eau[b], l'Hôtel de ville et le Panthéon[32]. Dans la journée du , ils livrent un combat acharné pour s'emparer de la Butte-aux-Cailles qui défend le 13e arrondissement, le dernier encore aux mains des fédérés sur la rive gauche. L'assaut étant mené sur trois côtés, le général communard Walery Wroblewski se replie de justesse avec un millier d'hommes et quelques canons à la prison Mazas en franchissant le pont d'Austerlitz peu avant que les Versaillais ne l'assaillent. Leur fuite est notamment protégée par l'incendie du Grenier de réserve[35].

Sur la rive droite, le corps de réserve progresse lentement vers la Bastille et le Château-d'Eau. De nombreux chefs communards sont touchés : Charles Delescluze est tué sur une barricade et Paul Antoine Brunel est blessé à la cuisse tout comme Maxime Lisbonne qui est évacué vers la mairie du 11e arrondissement sur une charrette tirée par des enfants. Auguste Vermorel, grièvement blessé à l'aine, est capturé par les Versaillais[35]. En réponse, l'exécution d'otages par les communards se poursuit : cinq dominicains du couvent d'Arcueil sont notamment massacrés[36]. La défense des insurgés est acharnée : les hommes de Clovis Dupont ralentissent considérablement la progression du 4e corps dans le 3e arrondissement et les Versaillais n'atteignent le boulevard du Temple qu'à la tombée de la nuit[35].

Les derniers membres du conseil de la Commune et du Comité central décident de se retirer sur Belleville et Ménilmontant tandis qu'à l'extérieur de la ville, les Versaillais investissent dans la journée les forts de Montrouge, Bicêtre, Ivry, ainsi que la redoute des Hautes-Bruyères[35].

Vendredi : exécutions et violences réciproques

[modifier | modifier le code]

Forte de 3 000 à 4 000 hommes, la Commune de Paris n'est pas définitivement battue au matin du mais l'espoir d'une victoire des insurgés semble illusoire. Les 4e et 5e corps versaillais progressent face aux barricades du quai de Valmy et du boulevard Richard-Lenoir tandis que les autres troupes entreprennent une manœuvre d'encerclement : à droite, le corps de réserve versaillais suit la ligne de chemin de fer de Vincennes et cherche à menacer les arrières de Belleville tout en avançant vers la Bastille ; à gauche, le 1er corps atteint la rotonde de la Villette et prend à revers les Buttes-Chaumont. Plus de cent communards sont abattus sur une barricade rue de Charenton, et les défenseurs de la rue Sainte-Marguerite sont tués jusqu'aux derniers[37].

Gravure d'après Henri de Montaut pour Le Monde illustré du .

En fin de journée, les communards ne tiennent plus qu'un demi-cercle allant du canal de l'Ourcq à la porte de Vincennes en suivant le canal Saint-Martin, le boulevard Richard-Lenoir et la rue du Faubourg-Saint-Antoine. Les Prussiens cernent le fort de Vincennes et arrêtent les fugitifs[37].

Les derniers représentants de la Commune se réfugient dans une maison rue Haxo et débattent de la situation. Malgré l'opposition de membres du Comité central, Georges Arnold, Serraillier, Jules Vallès, Frédéric Cournet, André Alavoine et Eugène Varlin, de nouveaux otages sont exécutés, sur ordre d'Émile Gois[38] : onze prêtres et religieux dont Pierre Olivaint, trente-cinq gendarmes et quatre civils sont fusillés au no 85 rue Haxo, tandis qu'une quinzaine de personnes sont abattues ailleurs dans Paris, dont Gustave Chaudey[33].

De leur côté, les Versaillais font de nouvelles victimes, dont le député de la Seine Jean-Baptiste Millière, fusillé sommairement sur les marches du Panthéon[39].

Samedi : fin de la résistance organisée

[modifier | modifier le code]

L'encerclement des dernières forces communardes se poursuit le . L'assaut des Buttes-Chaumont est donné en début d'après-midi et le drapeau tricolore est hissé au sommet vers 16 h. Dans le même temps, le corps de réserve s'empare de la porte de Montreuil et de la porte de Bagnolet, tout en progressant dans le quartier de Charonne où la résistance faiblit[40]. Des dizaines d'insurgés refluent au cimetière du Père-Lachaise dont la grande porte est barricadée et où deux batteries d'artillerie sont installées. Vers 16 h, deux brigades versaillaises franchissent le mur d'enceinte qui n'a pas été fortifié[41]. Les insurgés défendent le terrain pied à pied entre les tombes et les derniers combats ont lieu à la baïonnette à la tombée de la nuit. Le lendemain matin, 147 communards sont fusillés au mur des Fédérés puis jetés dans une fosse ouverte près du mur est de l'enceinte[40],[41].

Le samedi soir, quelques îlots de résistance subsistent sous les ordres de Théophile Ferré, Charles Ferdinand Gambon, Gustave Genton, Émile Fortin, Zéphirin Camélinat ou encore Jules Vallès. Dans le haut de Belleville, les insurgés tiennent encore la rue de Paris et la quadrilatère formé par les rues Faubourg-du-Temple, Folie-Méricourt, des Amandiers et le boulevard de Belleville. La dernière réunion des dirigeants de la Commune se déroule au no 145 rue Haxo où Georges Arnold et Hippolyte Parent défendent encore la solution d'une médiation prussienne, tandis que les autres membres comme Eugène Varlin, Gabriel Ranvier ou Alexis Louis Trinquet décident de se battre jusqu'au bout[40].

- Combats au Père-Lachaise.

- Gravure d'Amédée Daudenarde pour Le Monde illustré du .

- Exécution des fédérés, dessin d'Henri-Alfred Darjou (1871).

- Dessin paru en 1872 dans Collection de caricatures et de charges pour servir à l'histoire de la guerre et de la révolution de 1870-1871.

Dimanche : fin des combats et début des arrestations

[modifier | modifier le code]

Les combats se poursuivent dans Belleville et le corps de réserve et le 1er corps font la jonction à Romainville pour détruire les dernières barricades. Celle de la place du Prince-Eugène, dans le 11e arrondissement, est prise en étau, et la plupart de ses défenseurs sont fusillés[42].

En début d'après-midi, les Versaillais prennent la dernière barricade des communards, dont l'emplacement reste incertain. Elle est commémorée par une plaque rue de la Fontaine-au-Roi dans le 11e arrondissement mais, dans ses mémoires, Gaston Da Costa précise que la dernière barricade à tomber est, non loin de là, celle du faubourg du Temple, à la limite entre le 10e et le 11e[43]. Pour certains historiens comme Michel Winock et Jean-Pierre Azéma, la dernière barricade se situe à l'angle de la rue de Tourtille et de la rue Ramponeau[44].

Dans la soirée, des coups de feu sont encore tirés près de l'hôpital Saint-Louis et seul le fort de Vincennes est encore aux mains des insurgés. Ses occupants acceptent de se constituer prisonniers le lendemain matin : malgré la convention signée par un colonel versaillais, neuf officiers communards sont fusillés[42].

Certains communards parviennent à s'enfuir, comme Jules Vallès qui se déguise en infirmier. Ce n'est pas le cas d'Eugène Varlin qui est reconnu et dénoncé par un prêtre rue Lafayette. Immédiatement arrêté, il est conduit à Montmartre, rue des Rosiers, où il est fusillé[44].

- Derniers combats de la Semaine sanglante.

- Versaillais inspectant les mains des communards capturés pour y déceler des traces de poudre.

- L'exécution de Varlin, tableau de Maximilien Luce (1914-1917).

Bilan humain et destructions

[modifier | modifier le code]Massacres de l'armée versaillaise

[modifier | modifier le code]Exécutions systématiques

[modifier | modifier le code]D'après l'historien Jacques Rougerie, « le vainqueur procéda à des massacres systématiques » qui « ne peuvent s'expliquer seulement par l'énervement des troupes, ou la sauvagerie des corps à corps de guerre civile »[25]. En , Robert Tombs s'appuie sur son estimation plus faible du nombre de victimes que les estimations « habituelles » pour invalider la thèse selon laquelle les exécutions auraient été dues au déchainement spontané et indistinct de soldats versaillais hors de contrôle, et qu'au contraire la semaine sanglante revêtirait le caractère d'une « purge organisée et calculée ». Selon lui, les chefs militaires versaillais apparentant les communards à la « racaille », les exécutions auraient ciblé les prisonniers porteurs des traits caractéristiques des classes populaires perçues comme « dangereuses » et sauvages. Il conclut ainsi « qu'une très importante proportion des morts de la Semaine sanglante, voire la majorité des exécutés », ont été « les victimes de tueries organisées et quasi-légales »[45]. Les exécutions sommaires commencent dès le , alors que l'armée régulière n'a pas encore rencontré de résistance sérieuse. Comme le rappelle Jacques Rougerie, les soldats versaillais « ratissaient les quartiers, arrêtaient au moindre soupçon, exécutaient »[25].

- Représentations de massacres de communards par les troupes versaillaises.

- Communards fusillés dans la rue, gravure anonyme d'après Félix Philippoteaux.

- Cadavres de communards déposés dans une salle rue Oudinot, par Henri-Alfred Darjou.

- Exécutions sommaires dans la cour de la caserne Lobau, par Frédéric Lix.

Il considère par ailleurs que « la responsabilité de la répression incombe premièrement aux généraux de corps d'armée, bonapartistes ou monarchistes », comme Ernest Courtot de Cissey, Joseph Vinoy et Félix Douay, ou de leurs subordonnés comme Gaston de Galliffet, alors que les massacres sont presque inexistants lors des opérations menées dans le nord de la capitale sous les ordres du général républicain Justin Clinchant[46]. Selon Alain Bauer et Christophe Soullez, les exactions ne concernent pas les seuls combattants communards : dans les hôpitaux, des femmes, des enfants, des malades et des vieillards sont assassinés[47].

Controverses sur le nombre de morts

[modifier | modifier le code]

L'épilogue de la Commune est qualifié de « bain de sang » par de nombreux historiens, mais si tous s'accordent sur l'ampleur hors normes des massacres, le nombre exact de morts est largement débattu[48],[49]. Comme l'explique Quentin Deluermoz, « la difficulté du décompte tient à la nécessité de distinguer les morts du premier Siège, ceux du second Siège puis ceux de la reconquête parisienne ; puis, de chercher les morts sur les barricades, les hommes et femmes tués dans les rues, ceux fusillés par les cours martiales, ceux morts des suites de leurs blessures, mais aussi les survivants, les prisonniers, les exilés, les fuyards, etc. »[48].

Dès la fin de la Semaine sanglante, la presse française et internationale s'interroge sur l'étendue du nombre de victimes, et lors de l'audition du maréchal Mac Mahon par la commission d'enquête parlementaire sur l'insurrection du , le nombre de 17 000 morts est avancé[48],[46]. En 1876, dans son Histoire de la Commune, l'ancien communard Prosper-Olivier Lissagaray évoque 20 000 victimes[50], et la fourchette proposée par d'autres auteurs de cette époque reste assez large, les chiffres variant principalement en fonction de l'orientation politique de celui qui les avance : Maxime du Camp, journaliste ouvertement hostile à la Commune et qui s'appuie sur les registres des inhumations effectuées dans les cimetières parisiens, ne dénombre que 6 562 morts, tandis que Camille Pelletan, après examen critique des mêmes sources, évoque 30 000 victimes, en incluant une dizaine de milliers d'inhumations probables en banlieue[48],[46]. Pour les historiens du XXIe siècle, comme Jacques Rougerie ou Éric Fournier, cette dernière estimation est nettement excessive[46], notamment car Pelletan cherche ainsi à présenter la Semaine sanglante comme plus meurtrière encore que la Terreur de –, une manière de réhabiliter les débuts de la Première République[49]. Pour l'historien britannique Robert Tombs, qui reconnaît que « l'effusion de sang frappant les communards était effroyable », ces estimations sont très élevées et « les preuves supposées de leur exactitude s'avèrent faibles, invérifiables ou inexistantes »[7].

Dans ses différentes études sur « la guerre contre Paris », ce dernier revoit progressivement à la baisse le bilan humain de la Semaine sanglante : il évoque dans un premier temps le nombre de « 10 000 à 20 000 morts », puis d'« au moins 12 000 morts »[48] et, en , une fourchette encore plus basse, allant de 2 000 à 3 000 tués au combat ou exécutés sommairement, 1 200 à 3 000 exécutés après les combats et 1 700 à 2 800 morts des suites de leurs blessures[9]. En s'appuyant sur de nombreuses archives, il arrive finalement à la conclusion que probablement 5 700 à 7 400 personnes ont été tuées lors de la Semaine sanglante[7],[9],[48], dont environ 1 400 fusillées après les combats[10]. Pour Quentin Deluermoz, l'historien britannique « s'inscrit en fait dans une tendance historiographique concernant les grands massacres du XIXe siècle » qui consiste à réajuster constamment leur bilan humain. Il cite en exemple la Terreur, la guerre de Vendée, la bataille de Montréjeau, la Révolution de Juillet et les Journées de Juin, dont le nombre de victimes est lui aussi revu à la baisse par les historiens[49]. Aussi, selon Jacques Rougerie, les estimations de Robert Tombs négligent les inhumations sauvages, c'est pourquoi il conclut qu'un bilan de 10 000 victimes semble le plus plausible et « reste énorme pour l'époque »[8].

En , l'écrivaine et mathématicienne Michèle Audin consacre à la Semaine sanglante une étude qui présente et analyse des documents dont un certain nombre n'a jamais été pris en compte dans les évaluations précédentes, tels que les registres des cimetières, les dépôts d'archives (dont les comptes d'une entreprise de pompes funèbres), la presse, les correspondances privées, les rapports officiels[51],[52]. Considérant que le décompte des victimes ne doit pas être arrêté au dernier jour de la Semaine sanglante afin de prendre en compte les exécutions qui se poursuivent jusqu'à mi-, elle estime que le nombre de communards tués se situe probablement entre 15 000 et 20 000[51].

Exécutions d'otages par les communards

[modifier | modifier le code]En face, l'armée versaillaise dénombre officiellement 873 morts et 6 424 blessés pour l'ensemble des combats livrés contre les communards depuis le début du mois d'avril, un « compte sûrement insuffisant » selon Jacques Rougerie[25]. Dans un article pour la Revue historique des armées, publié en 2005, Michaël Bourlet évoque quant à lui le nombre de 900 morts[21]. Selon Robert Tombs, pour la période spécifique de la Semaine sanglante, le bilan est d'environ quatre cents soldats et officiers tués et trois mille blessés, dont mille sérieusement, soit environ cinq cents morts ou blessés par jour[4].

À ce nombre s'ajoutent les otages exécutés par les insurgés en réponse aux massacres versaillais. Ils sont évalués à une centaine par Jacques Rougerie, dont plusieurs ecclésiastiques[25]. Photographe employé par le ministère de la Justice comme expert auprès du tribunal de la Seine, Eugène Appert effectue pour le compte de la propagande versaillaise un certain nombre de photomontages qu'il publie en 1872 dans son album Crimes de la Commune afin de dénoncer ces exactions[53].

Parmi les principaux otages exécutés figurent Georges Darboy, archevêque de Paris ; Gaspard Deguerry, curé de l'église de la Madeleine ; Louis-Bernard Bonjean, l'un des présidents de la Cour de cassation ; le banquier franco-suisse Jean-Baptiste Jecker et le journaliste Gustave Chaudey[54].

- Exécutions d'otages par les insurgés (photomontages d'Eugène Appert).

- Assassinat de Gustave Chaudey à la prison Sainte-Pélagie le .

- Exécution des otages à la prison de la Roquette, le .

- Massacre des dominicains d'Arcueil, le

- Assassinat des otages rue Haxo le .

Les destructions

[modifier | modifier le code]Les combats de la Semaine sanglante entraînent des destructions massives dans toute la capitale, tant du fait des bombardements versaillais que des incendies déclenchés par les communards[55]. L'emploi massif de l'artillerie par l'armée régulière découle de la stratégie d'Adolphe Thiers qui opte pour « une approche lente, prudente et méthodique » de Paris, ce qui provoque la ruine de plusieurs quartiers de la rive gauche et de communes voisines comme Neuilly, qui subit un bombardement intense avant le déclenchement de la Semaine sanglante. Par ailleurs, une fois entrés dans Paris, les Versaillais progressent systématiquement en contournant les barricades, c'est-à-dire en passant par les rues adjacentes ou, quand ce n'est pas possible, en passant à travers les immeubles en perçant les murs et les cloisons. Pour ces différentes raisons, l'historien Éric Fournier affirme que les Versaillais « ont détruit bien plus de propriétés privées que [les] communards guidés par les impératifs du combat »[55].

- Photographies des ruines de Paris publiées après la semaine sanglante.

- Hôtel de ville de Paris. Photographie parue en 1872.

- Hôtel de ville de Paris, cour intérieure. Photographie d'Alphonse Liébert, 1871. Bibliothèque historique de la Ville de Paris.

- Ministère des Finances, rue de Rivoli.

En effet, si les incendies allumés par les insurgés touchent également des quartiers d'habitation, ils sont principalement dirigés contre des grands monuments et des bâtiments publics. D'ailleurs, les premières destructions des communards peuvent être considérées comme une riposte aux bombardements versaillais, et concernent la démolition de l'hôtel particulier de Thiers décidée le puis le renversement de la colonne Vendôme le . Aux yeux des communards, ces destructions sont vues comme des actes de justice, et les incendies de la Semaine sanglante « ne sauraient être réduits à une hybris incontrôlée »[55].

Selon Éric Fournier, ils répondent autant à une logique purificatrice qu'à un moyen de défense pour ralentir la progression de l'ennemi. Menacés par les Versaillais, les insurgés entendent leur opposer « une barrière de flammes » selon l'expression de Louise Michel. Comme ils le proclament dans la Déclaration au peuple français du , les dirigeants de la Commune attachent plus d'importance à la défense de leur institution qu'à la sauvegarde de la ville en elle-même, de sorte que « l'incendie des monuments symboliques relève d'un ultime acte d'appropriation et de souveraineté, déniant à Versailles le droit même de disposer de la mort de Paris ». Ainsi, peu de hauts lieux sont épargnés et 238 bâtiments sont incendiés pendant la Semaine sanglante. La question de leur reconstruction est l'un des enjeux majeurs de l'après-Commune[55],[56].

Aussi, dès le mois de , les ruines parisiennes deviennent des buts de promenade. En famille ou entre amis, la foule des Parisiens s'y presse, nombreuse, malgré les risques de chutes de pierres et les façades instables. Les touristes anglais en font également un but de visite[57], nombre d'entre eux étant acheminés par l'agence Cook[58].

Après la Semaine sanglante

[modifier | modifier le code]Répression judiciaire

[modifier | modifier le code]Recherche et arrestation des fuyards

[modifier | modifier le code]

À l'issue des combats, la répression versaillaise est féroce[59]. Dès le début de la Semaine sanglante, le , le chef du gouvernement Adolphe Thiers prévient qu'il entend punir sévèrement les meneurs de la Commune (« l'expiation sera complète »)[60] et la police est étroitement associée à l'armée versaillaise pour empêcher les communards de s'enfuir. Un détachement de police, placé sous le commandement militaire, est ainsi attaché à chaque corps d'armée et division, et c'est à lui qu'incombe la recherche des suspects par le biais notamment de perquisitions ou de fouilles dans les gares et aux portes de la ville. Les autorités gouvernementales tentent également d'intercepter les communards à la frontière en renforçant la surveillance des ports, en particulier ceux qui sont reliés au Royaume-Uni comme Calais, Boulogne, Dieppe et Le Havre[61].

La recherche des fuyards est complexe : d'une part, la collaboration des différents services de police n'est pas efficace, ce qui permet à certains proscrits d'éviter l'arrestation, à l'image du journaliste Eugène Vermersch qui se cache à Paris chez un cafetier quand la police le croit à Versailles ; d'autre part, la destruction de la plupart des fichiers individuels dans l'incendie de l'Hôtel de ville rend difficile l'identification des individus et conduit parfois à des erreurs tragiques. Comme le rapporte Prosper-Olivier Lissagaray, de nombreux Parisiens sont ainsi exécutés sommairement pour simple fait de ressemblance avec un communard connu[61].

Aux milliers de gardes fédérés parisiens arrêtés entre le et le s'ajoutent les insurgés faits prisonniers durant la semaine de combats à l'intérieur de la capitale, mais les arrestations se poursuivent aux mois de juin et juillet, souvent après dénonciation. Selon le décompte établi par le rapport du général Appert, remis à l'Assemblée le [62], ces dispositions concernent 38 614 personnes, dont 36 909 hommes, 1 054 femmes et 651 enfants de moins de 16 ans. Tandis que 967 prisonniers, dont 10 enfants, meurent en détention avant que la procédure de jugement n'arrive à son terme, 1 909 sont remis en liberté après un simple interrogatoire et 212 au tribunal civil pour des faits relevant de sa compétence[60]. Les prisons de la région parisienne ne pouvant accueillir de si grands effectifs, environ 28 000 détenus sont transférés vers des pontons amarrés dans les grands ports du nord-ouest de la France[60].

Au-delà du fait de punir les participants de l'insurrection, la répression menée par le gouvernement versaillais lui permet d'écarter ses opposants, en supprimant notamment la Garde nationale, trop encline à encadrer et accompagner les mouvements populaires : elle est dissoute par une loi votée à l'Assemblée le [63].

Conseils de guerre et condamnations

[modifier | modifier le code]

L'état de siège ayant été proclamé par le gouvernement en mars pour les départements de la Seine et de la Seine-et-Oise, il revient au conseil de guerre de juger les participants à la Commune. L'ampleur de la répression judiciaire conduit à la création de vingt-deux conseils de guerre en plus des quatre préexistants[60], et ces derniers siègent pendant quatre années consécutives[64]. Le général Appert dénombre 46 835 individus jugés, sur lesquels il y a 23 727 non-lieux, 10 137 condamnations prononcées contradictoirement, 3 313 condamnations prononcées par contumace, 2 445 acquittements et 7 213 refus d'informer[60],[65].

Sur les 10 137 condamnations prononcées contradictoirement, on en compte 95 à la peine de mort mais seuls 23 individus sont exécutés, parmi lesquels Théophile Ferré et Louis Rossel, fusillés à Satory le [65] ; 251 personnes sont condamnées aux travaux forcés, 4 586 à la déportation, dont 1 169 en enceinte fortifiée et 3 417 à la déportation simple, 1 247 à la réclusion perpétuelle et 3 359 à des peines de prison variables ; 332 individus sont condamnés au bannissement et 155 à des peines mineures telles que la surveillance de haute police ou une amende. Par ailleurs, 55 enfants de moins de 16 ans sont envoyés en maison de correction[60],[65]. En ce qui concerne les condamnations par contumace, 175 communards sont condamnés à mort, 159 aux travaux forcés, 2 910 à la déportation et 46 à la prison[60].

Outre les conseils de guerre, une commission des grâces est instituée par la loi du afin de statuer sur le sort des condamnés pour faits relatifs à l'insurrection du [66]. Composée de quinze membres, pour la plupart royalistes, et présidée par Louis Martel, député du Pas-de-Calais, elle se réunit pour la première fois le à Versailles[67],[68]. La commission des grâces se montre inflexible : seuls 310 condamnés bénéficient d'une remise complète de leur peine, 286 d'une simple réduction et 1 295 d'une commutation[60].

Déportations en Nouvelle-Calédonie

[modifier | modifier le code]

La loi du fixe la Nouvelle-Calédonie comme lieu de déportation pour les communards : la presqu'île Ducos pour les condamnés à la déportation en enceinte fortifiée, l'île des Pins pour les condamnés à la déportation simple et le bagne de l'île de Nou pour les condamnés aux travaux forcés[69],[65]. Le choix de cette île répond à plusieurs objectifs pour le gouvernement : d'une part la volonté d'une colonisation agricole qui accompagne le renforcement de la présence française dans l'océan Pacifique, d'autre part l'éloignement des communards de la métropole[69].

Le premier convoi, parti à bord de la frégate La Danaé de Brest le , arrive à Nouméa le [70]. Vingt convois se succèdent de à , transportant un peu plus de 3 800 personnes, dans des conditions très pénibles. Les prisonniers sont enfermés dans de grandes cages dont ils ne sortent qu'une trentaine de minutes pour prendre l'air sur le pont avec des rations alimentaires faibles et de mauvaise qualité et des punitions fréquentes. En tenant compte des décès, évasions, disparitions, grâces, commutations et rapatriements, sans compter les forçats de l'île de Nou, il y aurait 3 350 à 3 630 déportés en Nouvelle-Calédonie le , après les premiers décrets de grâce d'[69].

Les conditions de détention varient en fonction de la peine infligée. Pour les déportés simples, les déplacements sont autorisés dans un rayon de 25 km, à condition de se présenter une fois par mois auprès des surveillants militaires. Certains sont employés sur des chantiers de travaux publics et d'autres cultivent de petits lopins de terre, mais dans l'ensemble beaucoup souffrent de la misère. Les déplacements sont également autorisés mais plus restreints pour les déportés en enceinte fortifiée, qui sont soumis à l'appel quotidien[69]. Enfin, pour les condamnés aux travaux forcés comme Louise Michel, Jean Allemane, Maxime Lisbonne, Raoul Urbain ou Alexis Trinquet, les punitions et les sévices fréquents renforcent la pénibilité des conditions de détention. Astreints à un travail quotidien, principalement des travaux de terrassement, ils sont mêlés aux forçats de droit commun et parfois enchaînés aux pieds[69].

En 1874, l'évasion d'un petit groupe de six déportés, dont Henri Rochefort, François Jourde et Paschal Grousset, conduit au renforcement de la surveillance et au durcissement des conditions de vie des autres détenus[69].

Exil

[modifier | modifier le code]

Pour fuir la répression versaillaise, de nombreux participants à la Commune choisissent l'exil. Leur nombre est estimé entre 5 000 et 6 000 individus. Le choix des terres d'exil se fait en fonction de la proximité géographique, des politiques d'accueil et des traditions d'asile, des réseaux militants ou encore de la question de la langue. Ainsi, près de 3 000 communards trouvent refuge en Grande-Bretagne, 1 500 en Belgique et environ 1 000 en Suisse. D'autres s'installent en Espagne, en Italie, en Hongrie, aux États-Unis voire en Russie. Si certains communards connaissent une vraie réussite en bénéficiant à l'étranger de la recherche du savoir-faire des ouvriers qualifiés parisiens, la plupart se retrouvent dans un état de précarité et de dénuement avancé[71].

Des communautés se forment à la manière des exilés des précédents régimes comme ceux du Second Empire. Après le vote des lois d'amnistie, la grande majorité des communards choisit de revenir en France. Pour certains dirigeants de la commune, comme Jules Vallès, Benoît Malon ou Édouard Vaillant, ces années d'exil sont l'occasion d'une réflexion politique et de rencontres qui font naître des liens d'amitié et de solidarité[71].

L'amnistie des communards

[modifier | modifier le code]

Évoquée dès la fin de la Semaine sanglante, l'amnistie des communards est longtemps repoussée : ses partisans la réclament dans un vœu de réconciliation nationale et au nom de l'humanité, des excès de la répression et du patriotisme des Parisiens pendant le siège prussien, tandis que leurs adversaires la refusent au nom de la menace politique et sociale que ferait courir l'insurrection et parce que la répression a été menée en vertu du droit[72].

Deux propositions de loi sont déposées à la fin de l'année 1871, alors même que de nombreux communards sont encore en attente de jugement : la première en septembre par Henri Brisson, la deuxième en décembre par Edmond de Pressensé. Les deux hommes, députés de la Seine, ne soutiennent pas le mouvement communaliste, mais il s'agit pour eux de faire preuve de clémence à l'égard d'une population « égarée par les souffrances du siège »[73]. Toutefois, jusqu'en 1875, la Chambre à majorité monarchiste refuse d'étudier la question dans la mesure où de nombreux députés conservateurs considèrent l'insurrection comme « un dérèglement social et moral ». La progression des républicains aux différentes élections remet la question de l'amnistie au centre du jeu. Plusieurs figures comme Victor Hugo ou Georges Clemenceau usent de leur poids pour convaincre les parlementaires d'une responsabilité partagée par l'Assemblée et le gouvernement de Versailles dans l'escalade de la violence qui conduit à la Semaine sanglante, tout autant qu'ils déplorent la perte économique que représente l'absence des ouvriers parisiens condamnés ou déportés en Nouvelle-Calédonie, sans oublier les conditions de détention de ces derniers[73],[72].

Après la conquête totale du pouvoir par les républicains en 1879, Jules Grévy étant élu à la présidence de la République et Léon Gambetta à celle de la Chambre des députés, une loi d'amnistie partielle est votée le . Soutenue par 345 voix contre 104, elle permet à de nombreux déportés ou exilés de rentrer en France mais elle stipule qu'il faut d'abord être gracié pour être amnistié[74],[73]. Elle est complétée l'année suivante, avec l'appui de Gambetta, par la loi du , votée quelques jours avant que soit commémorée la première fête nationale[72].

Le , à l'initiative des députés socialistes, l'Assemblée nationale adopte un texte qui proclame la réhabilitation de toutes les victimes de la répression de la Commune de Paris, ce que la majorité présidentielle d'alors considère comme un devoir de mémoire autant qu'un devoir de justice. Cette décision est cependant critiquée par les forces de droite qui dénoncent « une instrumentalisation abusive et excessive » de l'événement à des fins électorales[15].

Regards contemporains

[modifier | modifier le code]Fièvre obsidionale, sauvagerie et immoralité des communards

[modifier | modifier le code]

Comme l'explique Paul Lidsky, les grands écrivains de l'époque prennent majoritairement le parti versaillais. Témoins directs ou indirects des événements, ils s'attachent à décrire les communards comme des brigands et des barbares qui ont depuis longtemps prémédité l'insurrection en profitant de l'excitation causée par les souffrances du siège et l'humiliation de la capitulation. Dès 1871, la thèse de la « fièvre obsidionale » se répand parmi les anticommunards pour expliquer pourquoi de nombreux Parisiens rejoignent l'insurrection, c'est-à-dire l'apparition d'une maladie psychologique collective que l'enfermement, les souffrances et les privations du siège auraient causée[75]. Cette thèse est immédiatement reprise par certains écrivains comme Émile Zola dans son roman La Débâcle, paru en 1892 : « Dans cette population, détraquée par des mois d'angoisse et de famine, tombée désormais à une oisiveté pleine de cauchemars, ravagée de soupçons, devant les fantômes qu'elle se créait, l'insurrection poussait ainsi naturellement, s'organisait au plein jour »[75].

Paul Lidsky affirme que la plupart des écrivains refusent de donner une lecture politique et sociale des événements : « au lendemain de la Semaine sanglante surtout, ils y voient une apocalypse, une catastrophe de caractère biblique, explicable par une force surnaturelle, hasard, fatalité, Dieu »[76]. Ainsi Théophile Gautier livre une description entièrement à charge des insurgés :

« Il y a sous toutes les grandes villes des fosses aux lions, des cavernes fermées d'épais barreaux où l'on parque les bêtes fauves, les bêtes puantes, les bêtes venimeuses, toutes les perversités réfractaires que la civilisation n'a pu apprivoiser, ceux qui aiment le sang, ceux que l'incendie amuse comme un feu d'artifice, ceux que le vol délecte, ceux pour qui l'attentat à la pudeur représente l'amour, tous les monstres du cœur, tous les difformes de l'âme ; population immonde, inconnue au jour, et qui grouille sinistrement dans les profondeurs des ténèbres souterraines. Un jour, il advient ceci que le belluaire distrait oublie ses clefs aux portes de la ménagerie, et les animaux féroces se répandent par la ville épouvantée avec des hurlements sauvages. Des cages ouvertes, s'élancent les hyènes de 93 et les gorilles de la Commune[77],[76]. »

Paul de Saint-Victor, qui dénonce « l'orgie rouge », voit les insurgés comme « une troupe d'êtres inconnus, révélés pour la première fois par l'affiche qui portait leurs noms, rappelant, tant ils étaient obscurs, ces bandits masqués ou barbouillés de noir qui escaladent, la nuit, la maison qu'ils vont mettre à sac »[78],[79]. De la même manière, nombre d'auteurs rabaissent les communards au rang d'ivrognes « rouges de sang et de vin », ce qui apparaît finalement comme une légende intéressée largement contredite par les mesures coercitives prises par les élus de la Commune et qui accréditent leur volonté d'inscrire l'insurrection sur la voie d'une « révolution morale ». Ainsi, plusieurs témoins proches ou éloignés du mouvement comme le photographe Nadar ou l'écrivain Lucien Descaves s'élèvent des années plus tard pour combattre cette idée reçue[80]. Cela étant, l'accent mis sur l'immoralité prétendue des communards permet à leurs opposants de leur attribuer l'entière responsabilité des massacres de la Semaine sanglante[75].

L'impact des incendies

[modifier | modifier le code]

Plus que les combats meurtriers ou les exécutions sommaires, ce sont les incendies déclenchés par les communards qui fixent l'attention des grands écrivains, et ces incendies sont pour eux la preuve de la démence des insurgés, barbares et ennemis de la beauté[23]. La Commune est régulièrement décrite comme l'enfant de Néron[81] et les témoins versaillais ne comprennent pas que beaucoup d'incendies s'expliquent par la nécessité de la défense urgente des barricades, mais ils saisissent bien qu'il s'agit d'une fête de souveraineté, la dernière manifestation de pouvoir de la Commune. En cela les insurgés méritent d'être jugés et punis sévèrement[82].

Pour le dramaturge Catulle Mendès, les communards ne sont qu'« Érostrate de banlieue. Sardanapales ivres de vitriol »[83], tandis que Théophile Gautier dénonce « la frénésie d'abominables sectaires [qui] a détruit en un jour ce qui devait durer des siècles »[83]. Apprenant la nouvelle des incendies depuis Oxford, le philosophe Hippolyte Taine ne cache pas son indignation : « Les misérables ! Ce sont des loups enragés. Et avec du pétrole ! Que pourra-t-on sauver de pareilles flammes ? Jamais les Prussiens n'en auraient fait autant[83] ». De son côté, le critique théâtral Francisque Sarcey appelle au jugement sans concession : « C'en est fait de Paris ! J'en pleurerais d'indignation, de douleur et de rage. Pourvu qu'au moins ce ne soit pas le dernier jour de la France ! […] Recueillons-nous et tâchons dans cet écroulement universel de rester fermes[83] ».

L'image d'une punition divine est parfois invoquée, comme dans les écrits du journaliste catholique Louis Veuillot : « Une folie incomparable dans l'histoire, un crime inouï ! Ni Babylone, ni ses filles, ni la vieille Sodome et la vieille Gomorrhe n'ont ainsi péri de leurs propres mains. Pluie de feu, pluie de soufre, averses de feu liquide, trombes de fer brûlant. Le ciel était serein, Dieu n'a pas élevé la voix. […] Jérusalem est dépassée. Depuis le Christ, aucune ville n'est tombée de cette mort[83] ».

Ainsi apparaît le mythe des pétroleuses, construit par les Versaillais aussitôt après leur victoire et qui s'appuie sur les quelques exemples de femmes ayant participé aux incendies pour discréditer plus encore le mouvement[84]. À cet égard, Théophile Gautier évoque le « mot hideux, que n'avait pas prévu le dictionnaire : mais les horreurs inconnues nécessitent des néologismes effroyables »[85].

Justification de la répression

[modifier | modifier le code]S'il est avéré que de nombreux Parisiens ne prennent position ni pour ni contre la Commune[86], beaucoup de témoignages rapportent que dès leur entrée dans Paris le , les troupes versaillaises ont été accueillies avec satisfaction par une partie de la population, des drapeaux tricolores ayant été brandis pour l'occasion[87]. Selon Émile Zola, alors chroniqueur parlementaire, des groupes se forment sur les grandes voies et une partie de la population salue les « libérateurs », notamment sur les grands boulevards des quartiers aisés où de nombreux Parisiens hostiles à la Commune laissent éclater leur joie[88]. Aussi, à l'issue des combats le , les manifestations hostiles à l'égard des communards sont plus nombreuses et c'est ainsi qu'une foule avide de vengeance tente de lyncher Eugène Varlin avant son exécution[87].

Les 400 000 dénonciations qui interviennent dans les semaines qui suivent, la plupart de manière anonyme, illustrent bien cet état d'esprit vengeur et le souhait d'une répression violente de la part de certains Parisiens[87]. À leur tour, des écrivains comme Edmond de Goncourt, Théophile Gautier, Ludovic Halévy, Arthur de Gobineau ou Alexandre Dumas fils témoignent des convois de prisonniers communards envoyés au camp de Satory et de la réaction souvent hostile de la population versaillaise à leur égard. Dans l'ensemble, tous se satisfont de la répression mise en place par le gouvernement, comme Leconte de Lisle : « J'espère que la répression sera telle que rien ne bougera plus, et, pour mon compte, je désirerais qu'elle fût radicale » ou Anatole France : « Enfin le gouvernement du crime et de la démence pourrit à l'heure qu'il est dans les champs d'exécution »[89]. Gustave Flaubert, dans une lettre adressée à George Sand, juge même la répression trop clémente : « Je trouve qu'on aurait dû condamner aux galères toute la Commune et forcer ces sanglants imbéciles à déblayer les ruines de Paris, la chaîne au cou, en simples forçats. Mais cela aurait blessé l'humanité. On est tendre pour les chiens enragés, et point pour ceux qu'ils ont mordus »[89].

Mémoire et postérité

[modifier | modifier le code]Historiographie

[modifier | modifier le code]

La Commune de Paris donne lieu à une profusion d'écrits à tel point que la bibliographie réunie en 2006 par Robert Le Quillec compte près de 5 000 entrées[90]. L'historiographie de la Semaine sanglante est étroitement liée à celle de la Commune en général et la révolte parisienne devient immédiatement un objet d'histoire en 1871. Dans les mois qui suivent l'insurrection, la publication de recueils de documents et de travaux historiques est abondante, bien que l'objectivité de certains auteurs puisse être mise en cause. Les Convulsions de Paris de Maxime Du Camp, qui porte un regard critique sur l'action des insurgés, ou à l'opposé l'Histoire de la Commune de 1871 de Prosper-Olivier Lissagaray, qui défend l'idéal et l'héroïsme des communards, acquièrent tous deux une postérité certaine par leur volonté d'établir le déroulement des faits de manière argumentée[91].

Comme le remarque Quentin Deluermoz, la Commune devient rapidement « un objet privilégié de l'histoire dite de gauche, républicaine et socialiste » qui cherche à insérer l'insurrection parisienne dans l'histoire du mouvement ouvrier et comme faisant suite aux luttes des décennies précédentes. Les travaux portent alors davantage sur les réalisations de la Commune et le parcours de certaines de ses figures que sur les combats de la Semaine sanglante[91].

Les commémorations du centenaire de la Commune en 1871 entraînent un renouvellement des questionnements historiques, et les travaux de certains historiens comme Robert Tombs se concentrent sur les soldats de la Semaine sanglante afin d'établir, d'une part, la sociologie des combattants versaillais, longtemps occultés dans l'historiographie de l'événement, d'autre part l'estimation la plus fiable possible du nombre de victimes[91]. Pour autant, l'historien Alain Dalotel constate que les événements de la Semaine sanglante tout comme les massacres de communards n'occupent que peu de place dans les différentes publications du centenaire. Journaux et magazines se contentent le plus souvent de l'évoquer en quelques lignes dans des articles plus larges consacrés à la révolte parisienne dans son ensemble. De même, aucune communication du grand colloque parisien sur la Commune, qui se déroule du 21 au , n'y est entièrement consacrée, et les massacres de la Semaine sanglante ne sont abordés que brièvement par certains intervenants[92].

La « Semaine sanglante », un chrononyme en question

[modifier | modifier le code]Les opérations militaires et les massacres commis du 21 au sont généralement et communément désignés par l'expression « Semaine sanglante », une formule rapidement adoptée parmi d'autres dénominations et qui comporte néanmoins quelques variations d'écriture. Comme le constate l'historienne Aude Dontenwille-Gerbaud, qui consacre une étude à ce chrononyme, l'emploi des minuscules à l'initiale des deux mots est tout aussi répandu entre 1871 et 1914 que le choix d'une majuscule et d'une minuscule. L'emploi des deux majuscules se développe après la Première Guerre mondiale puis, à partir des années 1980, l'usage des guillemets se répand à son tour. L'historienne considère que ces différentes graphies relèvent d'une « interprétation bien évidemment politique »[93].

Le syntagme « Semaine sanglante » apparaît dès 1831 dans un ouvrage de l'historien Narcisse-Achille de Salvandy qui qualifie ainsi les événements qui entraînent la chute de la monarchie en , connus depuis sous le nom de Trois Glorieuses. Ainsi, le chrononyme revêt déjà un caractère dramatique[94]. Dans les semaines qui suivent l'insurrection parisienne de 1871, l'expression « Semaine sanglante » se répand sous diverses formes. En , Jean Baptiste Clément en fait le titre d'une de ses chansons, qui dénonce les massacres versaillais, cette chanson n’étant réellement diffusée qu'à partir de 1885. Fin 1871, l'historien Prosper-Olivier Lissagaray, témoin et acteur des événements, utilise l'expression dans l'un de ses ouvrages, Les Huit Journées de mai derrière les barricades, même s'il ne l'emploie pas dans le titre. Il ne l'utilise d'ailleurs que dans un but de précision temporelle et, dans son Histoire de la Commune publiée en 1876, l'attaque des Versaillais est dénommée « Ces nuits tragiques qui sept fois tinteront ». Dans les années qui suivent l'insurrection, les principaux ouvrages consacrés à l'insurrection ne font pas mention du terme, si bien qu'à mesure que la mémoire de la Commune se construit, les massacres parisiens n'apparaissent pas encore sous la forme d'un chrononyme unique et tragique[94].

Pour Aude Dontenwille-Gerbaud, « la référence à la semaine (avec une minuscule) interroge le calendrier de l'événement », et le fait d'insister sur un début de semaine le dimanche , et non le lundi, permet de « montrer l'indignité des attaquants, qui ne respectent pas le jour sacré de la semaine chrétienne, plutôt que celle du monde ouvrier habitué des lundis », traditionnellement jour chômé. Par ailleurs, les bornes chronologiques de l'événement varient parfois : l'attaque versaillaise était initialement prévue pour le lundi 22 ou le mardi , et n'est avancée qu'en raison de l'opportunité d'un bastion non défendu, et l'armée régulière ne rencontre pas de véritable opposition avant la journée du 24[95].

Ainsi « le syntagme de semaine sanglante ne se forge donc pas sur une réalité temporelle de huit jours » mais « le récit de l'événement se construit à partir de la représentation sociale de la semaine ». L'usage de l'expression « Semaine sanglante » se répand plus massivement au tournant des années 1880 : dans un ouvrage paru en 1879, l'historien Louis Fiaux affirme que « l'imagination publique fut tellement frappée [par la férocité des combats] qu'elle la baptisa d'une expression tragique : elle l'appela la Semaine sanglante », et les poèmes d'Eugène Pottier y font référence, comme Jean Baptiste Clément une nouvelle fois en 1881 dans La revanche des communeux. Dès lors, ce syntagme est définitivement repris et privilégié par rapport à d'autres expressions[96].

Hommages

[modifier | modifier le code]Le mur des Fédérés

[modifier | modifier le code]

Dans les années qui suivent la Commune, c'est d'abord le soulèvement du qui est privilégié dans les commémorations de la gauche républicaine, qui entend ainsi célébrer le succès populaire et la prise de pouvoir des insurgés plutôt que la répression sanglante du mouvement. Ce n'est que dans les années 1880 que la Semaine sanglante est remise en avant car, selon l'historien Gilles Candar, « insister sur le sacrifice des victimes favorise une vision héroïque, unissant justement dans le sacrifice l'ensemble des communards et les transformant en martyrs d'une cause dont l'interprétation se révèle de plus en plus libre »[97]. Le mur des Fédérés, lieu du massacre de 147 communards au cimetière du Père-Lachaise, devient le symbole majeur de l'événement, mais jusqu'en 1879, tout pèlerinage et toute cérémonie de commémoration sont strictement interdits à cet endroit[41].

La situation évolue après le vote des lois d'amnistie et la première « montée au mur des Fédérés » se déroule le , à l'appel du socialiste Jules Guesde[15]. En 1882, la préfecture de police, inquiète de l'afflux de visiteurs, décide de faire remblayer cette partie du cimetière, mais deux ans plus tard, l'ancien communard Jules Joffrin convainc le Conseil municipal de Paris d'accorder aux familles des victimes le droit d'ériger un monument collectif en mémoire des fusillés. La préfecture s'y oppose mais un compromis est trouvé en 1908 avec la pose d'une plaque officielle sur le mur. L'année suivante, une sculpture monumentale réalisée par Paul Moreau-Vauthier est adossée au mur extérieur du cimetière, sur l'avenue Gambetta. La France y est représentée sous la forme d'une femme pleurant ses enfants communards et versaillais réconciliés dans la mort[98],[41].

- Montée au mur des Fédérés.

- Meeting annuel devant le Mur des Fédérés en 1883, tableau d'Ilia Répine.

- Le socialiste Édouard Vaillant en 1908.

- Militants et anciens communards en 1909.

- Manifestation socialiste en 1914.

- Une de L'Humanité en 1936.

- Des manifestants d'extrême gauche en 2017.

La montée au mur des Fédérés devient rapidement un rassemblement rituel et un enjeu de pouvoir pour les forces de gauche[41]. En 1936, quelques semaines seulement après la victoire du Front populaire, la manifestation rassemble 600 000 personnes, dont Léon Blum et Maurice Thorez[99]. En 1971, la célébration du centenaire de la Commune rassemble 100 000 hommes séparées en quatre cortèges à cause des rivalités politiques[100]. Le , sous la présidence de François Mitterrand, le mur des Fédérés est classé monument historique[41].

Autres lieux de mémoire

[modifier | modifier le code]Une plaque commémorative, inaugurée par Pierre Mauroy en 1991, est posée sur l'immeuble du no 17 de la rue de la Fontaine-au-Roi, dans le 11e arrondissement, sur le lieu présumé de la dernière barricade de la Commune[101]. Un bas-relief et une autre plaque commémorative des derniers combats de la Commune se trouvent également à la jonction des rues de la Ferme-de-Savy et Jouye-Rouve, dans une entrée du parc de Belleville. Une plaque au no 1 bis, rue de la Solidarité dans le 19e arrondissement, signalée par L'Aurore du [102], rend hommage à ceux qui sont morts au combat dans le quartier des Carrières d'Amérique ou qui y ont ensuite été exécutés sommairement, ainsi qu'à ceux dont les corps y ont plus tard été jetés.

En 2011, pour le 140e anniversaire de la Commune, plusieurs plaques commémoratives sont installées à l'initiative de l'association des Amies et Amis de la Commune de Paris 1871. Le , une plaque est apposée dans le hall de la mairie du 11e arrondissement pour rappeler que les membres de la Commune y ont siégé du 24 au après leur départ de l'Hôtel de ville. Le , une autre plaque est apposée sur un mur de l'ancienne caserne Lobau, lieu d'exécution de nombreux insurgés[103].

- Plaques commémoratives de la Semaine sanglante.

- Rue de la Fontaine-au-Roi.

- Détail de l'image précédente.

- Bas-relief et plaque (parc de Belleville).

- Rue de la Solidarité.

L'église Notre-Dame-des-Otages, située au no 81 de la rue Haxo, est édifiée dans les années 1930 à l'initiative du père jésuite Henri Diffiné pour commémorer le massacre d'otages commis dans cette rue le . Une voie privée au no 85 porte d'ailleurs le nom de villa des Otages[104]. Le , pendant les célébrations du cent-cinquantenaire de la Commune, une procession en hommage aux prêtres et religieux tués pendant la Commune est prise à partie par des manifestants qui reviennent de célébrer la mémoire des communards au mur des Fédérés. L'organisation de la procession en hommage aux victimes religieuses de la Commune suscite une controverse au sein des catholiques français[105],[106].

La Semaine sanglante dans les arts, la littérature et la culture populaire

[modifier | modifier le code]Les combats de la Semaine sanglante et la sévère répression qui s'ensuit revêtent un caractère dramatique propice à en faire un thème littéraire qui est largement utilisé dès les premières années qui suivent les événements. À titre d'exemple, les pièces Mademoiselle de Bressier d'Albert Delpit (1887), L'Ami de l'ordre de Georges Darien (1898) ou La Saignée de Lucien Descaves (1913), comme les romans La Mendiante de Saint-Suplice de Xavier de Montépin (1895) ou L'Apprentie de Gustave Geffroy (1904), se déroulent pendant la Semaine sanglante[92]. Bien qu'il n'apporte pas son soutien au mouvement communaliste parisien, Victor Hugo entend dénoncer la férocité revancharde des Versaillais dans certains poèmes de son recueil L'Année terrible, en particulier Sur une barricade[107]. En 1998, l'écrivain Jean Vautrin fait paraître Le Cri du peuple, un roman qui se déroule pendant la Commune et jusqu'aux dernières heures de la résistance parisienne, une œuvre ensuite adaptée en bande dessinée par Jacques Tardi entre 2001 et 2004 avec le même titre. En 2018 et 2022 paraissent les deux albums du Sang des cerises, qui constituent les huitième et neuvième tomes de la série Les Passagers du vent, du dessinateur François Bourgeon. La Semaine sanglante y est évoquée au même titre que d'autres événements de la Commune mais aussi de l'histoire de la colonisation de la Nouvelle-Calédonie[108].

Les chansons qui l'évoquent sont elles aussi nombreuses, en premier lieu La Semaine sanglante de Jean Baptiste Clément, mais également Le Capitaine « Au mur » du même auteur, qui évoque le massacre du mur des Fédérés, ou encore les chansons d'Eugène Pottier La Terreur blanche, Elle n'est pas morte ! ou L'Insurgé[109],[110]. Composées pendant la répression ou l'exil, ces chansons traitent principalement de la vengeance des vainqueurs ou du martyre des vaincus, comme pour combattre les nombreux texte anti-communards qui paraissent alors. C'est à partir des années 1880 que leur popularité s'accroît fortement[111].

En 1971, l'artiste plasticien Ernest Pignon-Ernest, engagé au Parti communiste français, réalise Les Gisants, une œuvre d'art urbain composée de longues bandes de papiers sérigraphiées à l'image répétée à l'infini d'un fédéré fusillé[112]. Son installation sur les marches menant à la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre constitue alors une provocation car l'artiste entend ainsi donner « une sépulture éclatante à des individus qui avaient été jusqu'alors condamnés à l'anonymat des charniers et des fosses communes »[113].

Les combats de la Semaine sanglante sont le thème de nombreux tableaux, parmi lesquels Derniers combats au Père-Lachaise, réalisé dès 1871 par Henri Félix Emmanuel Philippoteaux[114], ou Une rue de Paris en mai 1871, exécuté par Maximilien Luce entre 1903 et 1905 et qui montre les cadavres de communards abattus en pleine rue[115]. Édouard Manet leur consacre plusieurs lithographies comme Guerre civile et La Barricade[116]. Sur un autre plan, parmi les nombreux films et documentaires consacrés à l'histoire de la Commune, certains évoquent plus précisément les combats de la fin mai, comme Semaine Sanglante de Joël Farges, sorti en 1976, ou La Barricade du Point-du-Jour, réalisé par René Richon en 1977[117],[118].

- Représentations de la Commune par des artistes.

- Une rue de Paris en mai 1871, de Maximilien Luce (1903-1905).

- Guerre civile, lithographie d'Édouard Manet (1871).

- La barricade, lithographie d'Édouard Manet (1871).

Notes et références

[modifier | modifier le code]Notes

[modifier | modifier le code]- ↑ Ancienne rue qui correspond à une portion de l'actuelle rue du Chevalier-de-La-Barre.

- ↑ La place du Château-d'Eau est aujourd'hui la place de la République.

Références

[modifier | modifier le code]- Tombs 2014, p. 295.

- Rougerie 2021, p. 113.

- Tombs 2014, p. 280–281.

- Tombs 2014, p. 303.

- ↑ Tombs 2014, p. 316.

- ↑ Rougerie 2009, p. 108.

- Tombs 2014, p. 317–318.

- Rougerie 2021, p. 116.

- (en) Robert Tombs, « How bloody was la Semaine Sanglante? A revision », H-France Salon, vol. 3, no 1, , p. 1–13 (lire en ligne [PDF]).

- Tombs 2014, p. 314.

- ↑ Rougerie 2021, p. 117.

- Michel Cordillot, chap. 2 « Paris, de la proclamation de la République au soulèvement du », dans La Commune de Paris 1871, , p. 24-31.

- Michel Cordillot, chap. 1 « Les causes de la Commune », dans La Commune de Paris 1871, , p. 19-23.

- ↑ Serman 1986, p. 201-211.

- Hélène Lewandowski, « La Commune de Paris (-) : La République contre la Révolution », dans Patrice Gueniffey et François-Guillaume Lorrain (dir.), Révolutions françaises : Du Moyen Âge à nos jours, Paris, Perrin, coll. « Tempus » (no 927), , poche (ISBN 978-2-262-10488-7), p. 271.

- Xavier Boniface, chap. 1 « De la guerre franco-allemande à la Commune 1870-1871 », dans Hervé Drévillon (dir.) et Olivier Wieviorka (dir.), Histoire militaire de la France, t. II : De 1870 à nos jours, Paris, Éditions Perrin, coll. « Tempus » (no 870), , 958 p. (ISBN 978-2-262-09993-0), p. 53-63.

- Zaidman 2023, p. 151.

- ↑ Tombs 1997, p. 210-211.

- ↑ Fournier 2008, p. 55-64.

- Olivier Peynot, chap. 18 « L'armée de Versailles », dans La Commune de Paris 1871, , p. 124-127.

- Michaël Bourlet, « L'armée de Versailles et les combats de rues pendant la Semaine sanglante (21 mai 1871-28 mai 1871) », Revue historique des Armées, no 238, , p. 26-36 (lire en ligne).

- Olivier Peynot, chap. 18 « L'action militaire de la Commune », dans La Commune de Paris 1871, , p. 128-131.

- Hélène Lewandowski, « L’écran de fumée des incendies de la Commune de 1871 », Cahiers d'histoire. Revue d'histoire critique, no 148, , p. 125–142 (ISSN 1271-6669, DOI 10.4000/chrhc.15866, lire en ligne, consulté le ).

- Zaidman 2023, p. 152-155.

- Rougerie 2021, p. 113-116.

- Zaidman 2023, p. 155-159.

- ↑ Serman 1986, p. 502.

- Caron 2006, p. 63.

- Zaidman 2023, p. 159-162.

- Serman 1986, p. 503.

- Caron 2006, p. 72-75.

- Zaidman 2023, p. 162-164.

- Michel Cordillot, chap. 15 « L'affaire des otages », dans La Commune de Paris 1871, , p. 111-114.